Влияние факторов «специальность» и «гендер» на употребление видовых форм глагола

Автор: Автухович Юлия Эдуардовна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Лингвистика и межкультурная коммуникация

Статья в выпуске: 1 (17), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются результаты исследования влияния социальных факторов «специальность» и «гендер» на употребление видовых форм глагола. На материале спонтанной письменной речи исследуется количественное соотношение форм совершенного и несовершенного видов глагольных форм, употребленных информантами. Анализ экспериментальных данных показывает, что мужчины чаще, чем женщины, употребляют глагольные формы совершенного вида. Фактор «специальность» существенного влияния не имеет, но его градация «гуманитарная специальность» усиливает влияние фактора «гендер».

Глагол, морфологическая категория вида, конкуренция видов, гендер, социальные факторы, письменная речь

Короткий адрес: https://sciup.org/14729089

IDR: 14729089 | УДК: 81'27:

Текст научной статьи Влияние факторов «специальность» и «гендер» на употребление видовых форм глагола

Глагол в русском языке состоит из двух рядов образований: собственно глагола и так называемых вербоидов, совмещающих признаки глагола с признаками некоторых других частей речи. Таким образом, часть речи «глагол» объединяет словоформы с весьма различными наборами морфологических характеристик. Несмотря на наличие дополнительных признаков других частей речи у инфинитива, причастия и деепричастия, все формы глагольной лексемы обладают такими общими морфологическими категориями, как залог и вид [Буланин 1976; Белошапкова 1999].

Категория вида занимает особое место среди глагольных категорий, противопоставляя друг другу разные типы протекания и распределения действия во времени. Так, в русском и в других славянских языках противопоставлены совершенный вид, выражающий действие как неделимое целое (обычно действие, достигающее своего предела), и несовершенный вид, выражающий действие без подчеркивания его целостности, в частности направленное к пределу, но не достигающее его, действие в процессе протекания или повторения, непредельное, общее понятие о действии и т.д. [Маслов 1984].

Вид, как и другие морфологические категории, является многопризнаковой величиной. Наиболее существенными признаки данной категории являются следующие.

-

• Категория вида является категорией с се-

мантической доминантой, т.е. выполняет семантические функции, основанные на «понятийном, концептуальном содержании (на которое могут наслаиваться различные эмоциональные и экспрессивные содержательные элементы)» [Бон-дарко 2005: 45].

-

• Глагольный вид рассматривается как категория непоследовательно коррелятивного типа (категория, которая может быть представлена корреляциями форм одного и того же слова, «но вместе с тем репрезентируется и противопоставленными друг другу формами разных слов» [там же: 71].

Таким образом, глагольная категория вида, выполняя семантическую функцию, выражает отношение содержания высказывания к действительности с позиции говорящего.

Изучение оттенков видовых значений имеет давнюю традицию в русской науке. Так, Ю.С.Маслов предлагает рассматривать особенности лексического значения глаголов обоих видов и объективные свойства самих обозначаемых ими процессов [см.: Маслов 1984: 48–65]. А.В.Бондарко определяет семантическое содержание видов как совокупность их функциональных возможностей [Бондарко 2005: 231]: анализ видовых форм проводится по нескольким признакам – целостности, процессности, локализо-ванности во времени, длительности, внезапному наступлению действия, последовательности и одновременности.

В определенных контекстах несовершенный вид может обладать практически всеми признаками, традиционно соотносимыми с видом совершенным, который, в свою очередь, обладает лишь одним признаком, присущим ему во всех случаях функционирования – целостностью. Таким образом, «совершенный вид выражает действие в его целостности, но не в процессе его протекания, тогда как несовершенный вид, не обладая признаком целостности действия, может выражать действие как процесс» [там же: 235].

Целостность и процессность – доминирующие признаки видовых категорий. С частными значениями видов связано явление, получившее название «конкуренция видов». «Речь идёт о взаимозаменяемости видов, не сопровождаемой изменением основного смысла высказывания (изменяются лишь оттенки выражения этого смысла)» [там же: 250] и происходящей без разрушения синтаксической конструкции. Явление конкуренции видов представляет собой исключение, но исключение не случайное и очень важное для понимания сущности глагольного вида [Бондарко 2005; Маслов 1984].

Языковой эксперимент свидетельствует о возможности замены представленного вида противоположным в рассмотренных ниже контек- стах [Бондарко 2005: 251–253; Маслов 1984: 49– 51].

-

1. Конкретно-фактическое значение совершенного вида/обобщенно-фактическое значение несовершенного вида. Противоположение действия «в общем смысле», действия «вообще», неопределенного в отношении конкретных условий его осуществления (НСВ), конкретному случаю (СВ): Ты писал ему? (вообще, когда-нибудь) – Ты написал ему? (в данном, конкретном, известном собеседникам случае); ... чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое, и что она может распоряжаться им, как хочет, а хочет распорядиться им не так, как я хочу (Л.Н.Толстой. Крейцерова соната), т.е. может вообще распоряжаться им как хочет, а в данном случае хочет распорядиться им не так, как я хочу. Наиболее обычен этот тип конкуренции в прошедшем времени.

-

2. Наглядно-примерное значение совершенного вида/неограниченно-кратное значение несовершенного. Этот тип конкуренции характерен для форм настоящего-будущего совершенного и настоящего несовершенного. Противоположение обычного, неопределенное количество раз повторяющегося действия (НСВ) единичному, однократному действию или действию, повторенному ограниченное количество раз (СВ): Председатель судебной палаты... тоже совсем растерялся. Он то застегнёт , то расстегнёт свой вицмундир, то берётся за шляпу, точно идти куда-то собирается, то бросает шляпу на стол и садится (Салтыков-Щедрин. Наш губернский день). Формы совершенного вида ( застегнёт, расстегнёт ) в этом значении выделили бы отдельные акты повторяющихся и чередующихся действий.

-

3. Потенциальное значение совершенного вида/потенциально-качественное значение несовершенного. Возможность конкуренции проявляется в плане настоящего потенциального. Например: Вера Гавриловна смотрела Жене вслед и думала, что если искать душу, то вернее души, чем у Жени, не найдёшь, а мало ли что случается с человеком? (Лидин. У шлагбаума). Совершенный вид выразил бы постоянно возможное через единичное на примере одного из всегда возможных фактов. У Маслова находим схожее противоположение неопределенной длительности протекания действия, т.е. длительности, не ограниченной какими-либо пределами (НСВ), мгновенности действия или ограниченной известными (большими или меньшими) пределами длительности его протекания (СВ): Существовали различные взгляды по этому вопросу (неизвестно, в течение какого времени) – Рим-

- ская империя просуществовала пятьсот лет (ограниченная пределом длительность; определение продолжительности представляет здесь необходимый элемент в словосочетании).

-

4. Конкуренция видов, связанная с различными оттенками выражения потенциального действия , возможна также в инфинитиве. Например: Конечно, для общества почему не иметь приятных талантов: сыграть [ср.: играть] на фортепьяно, нарисовать что-нибудь в альбом, спеть романс... (Гончаров. Обрыв).

-

5. Суммарное значение совершенного ви-да/ограниченно-кратное значение несовершенного. Соотнесём с противоположением Маслова, в котором действие в самом процессе его выполнения, становления, развития у несовершенного вида противопоставляется готовому факту, скачку, целостности действия совершенного вида: Когда я выходил из дому (процесс), я встретил знакомого и Я вышел из дому (констатация факта: действие взято в его целостности, представляющей скачок в новое состояние – от бытия в доме к бытию вне дома).

Конкуренция видов не есть их смешение. В подобных случаях существует принципиальная возможность выбора вида, причем от этого выбора зависит способ представления действия, изменяется выражаемое грамматическое значение, но смысл контекста остается неизменным.

Возможность замены одного вида другим без изменения основного смысла высказывания не снимает видовых различий. Видовые различия, в свою очередь, не всегда отражают различия в реальном характере действия, они скорее обозначают различия в представлении протекания действия. Из этого следует, что конкуренция определенных частных значений противоположных видов зависит от индивидуальных особенностей контекста. Они могут принадлежать к одному и тому же типу, но отличаться друг от друга такими индивидуальными особенностями, которые в одном случае открывают путь конкуренции видов, а в другом – препятствуют ей.

Таким образом, категория вида, являясь одной из базовых текстовых категорий, задающих структуру предложения и текста в целом, содержит в себе потенциальную возможность выражения отношения говорящего к действительности. Иными словами, в употреблении видовых форм глагола могут отражаться индивидуальные и социальные параметры говорящих.

Социальные характеристики говорящего являются значимыми, выступают как движущая сила речевого поведения, накладывая отпечаток на его речь, делая её отличной от речи других лиц [Ерофеева Т.И. 2009; Ерофеева Е.В., Ерофеева Т.И. 2010].

В данном исследовании внимание было обращено к таким социальным параметрам, как «специальность» и «гендер».

Гендер, понимаемый как культурно обусловленный и социально воспроизводимый феномен, является одним из параметров личности, отражающихся в языке. Лингвистической категорией гендер не является, однако анализ структур языка может раскрыть содержание этого понятия, что объясняет востребованность лингвистических исследований для изучения культурной репрезентации пола [Кирилина 2004].

Описывая особенности исследований, посвященных изучению гендерного параметра в языке и речи, О.Л.Каменская предлагает «развести» их по двум направлениям. Так, первое направление – гендерная лингвистика, по мнению ученой, исследует язык и речевое поведение с применением гендерных методов, а объектом второго направления – лингвистической гендерологии – является изучение категории гендера с применением лингвистического инструментария [Каменская 2002: 15]. Гендерлингвистика «рассматривает мужчин и женщин как две социальные группы, язык которых отражает социальные отличия и неравенства» [Ерофеева Е.В. 2005: 125].

Отечественные гендерные исследования показывают, что в русском языке существуют определенные закономерности мужского и женского вербального поведения, различия в котором носят вероятностный характер [см.: Горошко 1999, 2001; Ерофеева Е.В. 2005; Ерофеева Т.И. 2009; Кирилина 2002, 2004 и др.]. В рамках данных исследований рассматривались фонетические явления, номинативная система, синтаксис. Однако социальные факторы, оказывая влияние на отношение говорящего к действительности, не могут не влиять на морфолого-синтаксические и лексико-грамматические категории, которые, выходя на картину мира говорящего, отражают её в тексте. Поэтому можно предположить, что закономерности гендерного речевого поведения должны проявляться и на морфологическом уровне.

Большинство работ, посвящённых вопросу половых различий в функциональной асимметрии мозга, свидетельствуют о том, что специализация правого и левого полушарий у мужчин и женщин различна. Также есть данные о том, что половые различия существуют в распределении вербальных и пространственных функций между полушариями. Так, женщины более успешны в тех областях, где требуется знание языка, а мужчины достигают лучших результатов в решении задач пространственного характера [Коновалов, Отмахова 1984; Maccoby, Jacklin 1974].

Исследования психологии мужчин и женщин, а также их коммуникативных стратегий показывают, что главными «мужскими» чертами являются ориентированность на результат, цель и связанная с этим логичность; «женская» же черта – это ориентированность на взаимосвязи, взаимоотношения и связанная с этим эмоциональность [см.: Логинов 1989; Майерс 2000 и др.]. Подобные черты приписываются мужчинам и женщинам в стереотипном представлении: мужчина – неэмоционален, стоек, логичен, рационален, объективен, обладает развитым интеллектом, стремится к власти и лидерству, независим, активен; женщина – эмоциональна, легкомысленна, непоследовательна, уступчива, зависима, пассивна [Гаранович 2010; Иванова 2001; Берн 2004].

Исходя из этого можно сделать вывод, что по ряду признаков разные гендерные стратегии противопоставлены друг другу по типу протекания и распределения действия во времени, что в определенной степени соответствует значению глагольной категории вида. В то же время исследования функциональной асимметрии мозга в некоторой степени подтверждают стереотипное представление о гуманитарных специальностях как специальностях женских и о технических как мужских. Таким образом, все рассматриваемые в исследовании параметры оказываются взаимосвязанными. В данной статье приводятся результаты анализа зависимости употребления видовых форм глагола от таких социальных факторов, как «специальность» и «гендер».

Объектом исследования была выбрана спонтанная монологическая письменная речь носителей русского языка. Материал исследования был получен экспериментальным путем. Информантами выступили 60 студентов пермских вузов. Выборка информантов была сбалансирована по признакам «гендер» и «специальность обучения» (техническая, гуманитарная). Информантам было предложено составить рассказы по комиксам датского художника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа. Комикс (от англ. comic – смешной) – это смешные рисунки и другие изображения в смысловой последовательности. Классический комикс состоит из нескольких рисунков, связанных единством времени и действия героев. Рассказы, составленные по комиксам, представляют собой вид нарративов. В подобных текстах содержится большое количество глагольных форм.

Информантам было представлено шесть комиксов на различные сюжеты, каждый из которых содержал от 7 до 12 рисунков; на рисунках изображены как активные действия персонажей, так и их состояние. Единственной установкой для информантов было спонтанное написание текста, объем текста не ограничивался.

Всего в результате эксперимента было получено 360 текстов, которые анализировались по следующим параметрам:

-

• общее количество слов в тексте;

-

• количество глагольных форм в тексте (включая личные формы, инфинитивы, причастные и деепричастные формы);

-

• активность текста (отношение количества глагольных форм к общему количеству слов в тексте);

-

• количество глагольных форм совершенного вида;

-

• количество глагольных форм несовершенного вида.

Общий объем текстов составил 20 860 словоупотреблений, из которых 4 094 оказались глагольными формами. Общее количество слов в тексте варьируется от 92 до 1 075, средняя длина текстов информантов составляет 347 слов; количество глагольных форм варьируется от 13 до 190, среднее количество глагольных форм – 68. Минимальные и максимальные показатели данных параметров уравновешивают друг друга и не оказывают влияния на оставшиеся параметры, исчисление которых проводится в процентном соотношении. Так, показатели активности текста варьируются от 11,6 до 26% и не зависят напрямую от длины текста. Например, активность текстов, состоящих из 92 и 1 075 слов, составляет 14,1 и 17,7% соответственно, тогда как активность текста, состоящего из 362 слов, составляет 26%. Средний показатель активности текста по всем информантам – 19,8%.

Количество глагольных форм совершенного вида в полученных текстах варьируется от 6,5 до 88,5%, средний показатель – 34,2%; количество глагольных форм несовершенного вида – от 11,5 до 93,5%, средний показатель – 65,8%. В данном исследовании учитывались все случаи употребления глаголов совершенного и несовершенного видов, но стоит отметить, что в текстах информантов встретилось много примеров конкуренции видов, как потенциальной, так и на случаи, описанные выше.

-

• Конкретно-фактическое значение совершенного вида / обобщенно-фактическое значение несовершенного вида : « он раскритиковал литературу, раскритиковал живопись, театр, музыку » / « критиковал официанта в ресторане за еду »; « он перечитал гору книг » / « с надменным видом читал ».

-

• Наглядно-примерное значение совершенного вида / неограниченно-кратное значение несовершенного : « мужчина явно спортсмен, занимается всем подряд: побегал , поплавал , пофехтовал » / « мужчина делает зарядку, бежит , боксирует, едет на велосипеде, поднимает штангу, плывёт , фехтует »; « он уже не видит детей вокруг и воплощает свои желания: качается на качелях, бегает , прыгает » (ср. то покачается, то побегает, то попрыгает); « потом папаша входит во вкус и качается уже с остальными малышами, ходит по бревну, раскачивается солнышком, показывает акробатические трюки ошалевшим детям » (ср. то покачается, то покажет).

-

• Потенциальное значение совершенного вида / потенциально-качественное значение несовершенного : Но мальчика это не удовлетворяет , и он всё равно недоволен , совершенный вид удовлетворит выразит постоянно возможное через единичное; противоположение неопределенной длительности протекания действия мгновенности действия или ограниченной известными пределами длительности его протека-

- ния: Художник думал (неизвестно, в течение какого времени) / «Глупцы» – подумал он (мгновенно).

-

• Конкуренция видов, связанная с различными оттенками выражения потенциального действия : « поиграть с детьми, послушать их день, погулить маленького, посмотреть новую серию хауса » (ср. играть, слушать, гулить, смотреть); « метко плеваться в произведения искусства – тоже искусство » (ср. плюнуть).

-

• Суммарное значение совершенного вида / ограниченно-кратное значение несовершенного : « сели ужинать. После ужина мужчина поиграл с детьми, а после уложил спать вместе с женой» / « они садятся ужинать, потом отец играет с детьми, укладывает маленького спать »; « он подошёл к своей, опять-таки, любимой жене и поцеловал её » / « на пороге его встречают дети, он проходит , целует жену, которая гладит одежду ».

В табл. 1 представлены данные анализа текстов по рассмотренным социальным признакам «специальность» и «гендер» информантов.

Таблица 1

Частота лингвистических параметров в зависимости от факторов «гендер» и «специальность», %

|

Лингвистические параметры |

Гендер |

Специальность |

|||

|

Муж. |

Жен. |

Гуманитарии |

Негуманитарии |

||

|

Активность текста |

18,9 |

20,3 |

19,5 |

19,7 |

|

|

Глаголы |

несов. в. |

60,0 |

71,5 |

68,3 |

63,2 |

|

сов. в. |

40,0 |

28,5 |

31,7 |

36,8 |

|

Как показывает табл.1, параметр «активность текста», т.е. отношение количества глагольных форм к общему количеству слов в тексте, у информантов-мужчин и информантов-женщин практически одинаков (18,9 и 20,3%). В целом глагольные формы несовершенного вида употребляются чаще, чем формы совершенного вида. Однако в речи мужчин отношение видовых форм, несовершенного к совершенному, составляет 1,5 (40 и 60%), в то время как в речи женщин это соотношение составляет 2,5 (28,5 и 71,5%), т.е. распределение частот совершенного и несовершенного вида у мужчин более равномерное.

Разница в частоте употребления видовых форм глаголов женщинами и мужчинами составляет 11,5%, при этом глагольные формы несовершенного вида чаще употребляют женщины (71,5 и 60%), а совершенного вида – мужчины (40 и 28,5%).

Эти данные свидетельствуют о том, что мужчинам более, чем женщинам, свойственно употребление глаголов совершенного вида, что соответствует поведенческим характеристикам мужчин: доминирующим признаком совершенного вида глагола являются цель, результат, целостность. Признаки же несовершенного вида находят отражение в таких поведенческих чертах женского гендера, как ориентированность на взаимосвязи, взаимоотношения и связанная с этим эмоциональность.

Анализ фактора «специальность» показывает, что в текстах информантов гуманитарных и негуманитарных специальностей показатели параметра «активность текста» равны (19,7% и 19,5%). Количество глаголов несовершенного вида превышает количество употреблений глаголов совершенного вида у информантов одной специальности приблизительно в два раза (63,2 и 36,8% – у негуманитариев; 68,3 и 31,7% – у гуманитариев). При этом разница в количестве употреблений глаголов несовершенного и совершенного вида у информантов разных специальностей составляет всего 5%.

Таким образом, анализ текстов показывает, что влияние фактора «гендер» на употребление видовых глагольных форм значительно сильнее, чем влияние фактора «специальность».

Известно, что «действие двух или более факторов в одном направлении может усиливать не- которые черты речи, а действие их в разных направлениях, напротив, может привести к нивелированию особенностей речи» [Ерофеева Е.В. 2010: 41]. Сложность процессов взаимодействия факторов такова, что практически никогда нельзя заранее предсказать их результат. Поэтому рассмотрим действие исследуемых факторов «гендер» и «специальность» совместно (табл. 2).

Таблица 2

Частота лингвистических параметров в зависимости от совместного влияния факторов «гендер» и «специальность», %

|

Лингвистические параметры |

Мужчины |

Женщины |

|||

|

Гуманитарии |

Негума-нитарии |

Гуманитарии |

Негума-нитарии |

||

|

Активность текста |

19,2 |

18,6 |

19,8 |

20,8 |

|

|

Глаголы |

несов. в. |

59,8 |

60,2 |

76,9 |

66,2 |

|

сов. в. |

40,2 |

39,8 |

23,1 |

33,8 |

|

Как видно из табл. 2, активность текста различается у информантов рассматриваемых четырех групп незначительно (1–2%). Частоты всех лингвистических параметров в текстах мужчин-гуманитариев и мужчин-негуманитариев практически совпадают: разница в частотах не превышает 1%. В то же время в текстах женщин- гуманитариев наблюдается минимальное число глагольных форм совершенного вида (23,1%) и максимальное количество глагольных форм несовершенного вида (76,9%).

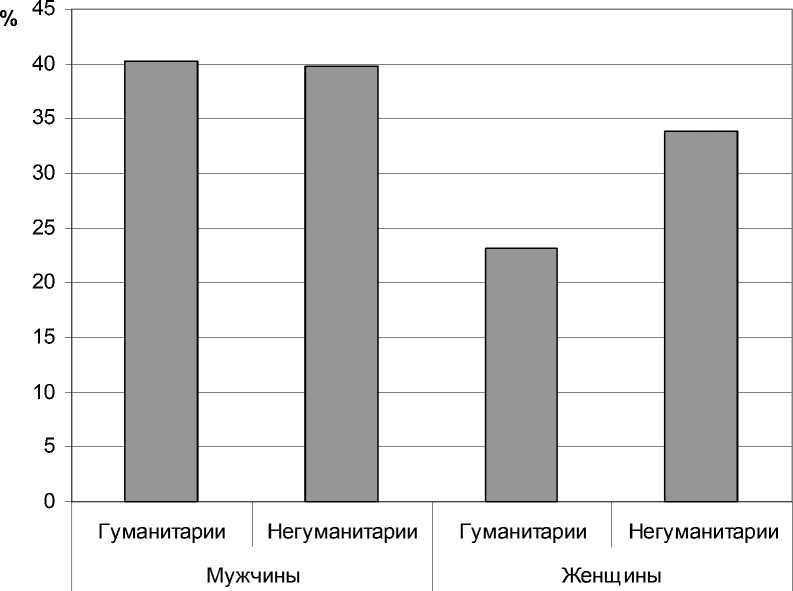

Рассмотрим данные об употреблении вида четырьмя группами информантов на графике (см. рисунок).

Частота употребления глагольных форм совершенного вида информантами с разными социальными характеристиками

Данные рисунка и табл. 2 свидетельствуют о том, что в действительности по стратегии употребления видовых форм информанты распадаются не на четыре, а на три группы: 1) мужчины (гуманитарии и негуманитарии без подразделения), 2) женщины-негумантиарии и 3) женщины-гуманитарии. Наиболее противопоставленными по речевым стратегиям группами являются мужчины и женщины-гуманитарии; женщины-негуманитарии занимают промежуточное положение между ними. Таким образом, мы видим, что факторы «гендер» и «специальность» взаимодействуют.

Итак, результаты проведенного исследования показали, что фактор «гендер» оказывает влияние на использование видовых глагольных форм: мужчины в своей речи чаще, чем женщины, используют глагольные формы совершенного вида, что, вероятнее всего, связано с психологическими особенностями мужского гендера (зачастую цель женщины рассказать о своей проблеме, цель же мужчины – проблему решить [Таннен 2005]).

Фактор «специальность» самостоятельного заметного влияния на употребление видовых форм не оказывает, однако градация «гуманитарная специальность» усиливает действие фактора «гендер»: именно в речи женщин-гуманитариев совершенный вид используется реже всего. Взаимодействие этих факторов может объясняться данными исследований функциональной асимметрии полушарий головного мозга, показывающими, что женщины более успешны в тех областях, где требуется знание языка, – в областях, связанных с гуманитарными специальностями.

Таким образом, результаты исследования подтверждают наличие взаимосвязи употребления видовых форм глагола и таких социальных факторов, как «гендер» и «специальность».

Student of Philological Faculty, 5th year

Perm State National Research University

Список литературы Влияние факторов «специальность» и «гендер» на употребление видовых форм глагола

- Белошапкова В.А. Современный русский язык: учеб. для филол. спец. высш. учеб. завед. М., 1999. 928 с.

- Берн Ш. Гендерная психология. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. 320 с.

- Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и аспектологические исследования. М., 2005. 624 с.

- Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии: пособие для учителей. М.: Просвещение, 1976. 208 с.

- Гаранович М.В. Гендерный стереотип «болтливость женщин» в социолингвистическом описании//Проблемы социо-и психолингвитсики/Перм. гос. ун-т. Пермь, 2010. Вып.14: Языковое пространство XXI века/отв.ред. Т.И.Ерофеева. С.44-57.

- Горошко Е.И. Особенности мужского и женского стиля письма//Гендерный фактор в языке и коммуникации: сб. науч. тр./МГЛУ. М.: 1999. Вып.446. С.44-60.

- Горошко Е.И. Языковое сознание (ассоциативная парадигма): дис. … докт. филол. наук. М.: 2001. 553 с.

- Ерофеева Е.В. Вероятностные структуры идиомов: социолингвистический аспект. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2005. 320 с.

- Ерофеева Е.В. Дифференциация и интеграция социолектов: к вопросу о взаимодействии социальных факторов//Вестн. Перм. ун-та: Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 5(11). С.39-47.

- Ерофеева Е.В., Ерофеева Т.И. Человек и текст: антропоцентрический подход к исследова-нию//Вестн. Перм. ун-та: Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 4(10). С.28-33.

- Ерофеева Т.И. Социолект: стратификационное исследование/Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 240 с.

- Каменская О.Л. Гендергетика -наука будущего//Гендер как интрига познания. М.: Рудомино, 2002. С.13-19.

- Кирилина А.В. Новый этап развития отечественной лингвистической гендерологии//Гендерные исследования и гендерное образование в высшей школе: материалы междунар. практ. конф., Иваново, 25-26 июня 2002 г.: в 2 ч./Иван. гос. ун-т. Иваново, 2002. Ч.2. С.238-242.

- Кирилина А.В. Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникации: учеб. пособие для студ. вузов. М.: РОССПЭН, 2004. 252 с.

- Коновалов В.Ф., Отмахова Н.А. Особенности межполушарных взаимодействий при запечатлении информации//Вопр. психол. 1984. №4. С.96-102.

- Логинов А.А. Женщина и мужчина: отношения полов. Красноярск: Кн. изд-во, 1989. 215 с.

- Майерс Д. Социальная психология: пер. с англ. СПб.: Питер, 2000. 688 с.

- Маслов Ю.С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке//Очерки по аспектологии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. С. 48-65.

- Таннен Д. Ты просто меня не понимаешь: женщины и мужчины в диалоге/пер. с англ. О.А. Васьковой//Гендер и язык: антология/науч. ред. и сост. А.В.Кирилина. М.: Языки слав. культуры, 2005. 624 с.

- Maccoby E., Jacklin C. The psychology of sex differences. Stanford: Stanford University Press, 1974.