Влияние феномена «разминки» на показатели ритмокардиографии высокого разрешения у больных со стенокардией напряжения

Автор: Нохрина О.Ю., Тодосийчук В.В., Кузнецов В.А., Миронова Т.Ф.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2-1 т.24, 2009 года.

Бесплатный доступ

С целью оценки влияния феномена "разминки" (ФР) на состояние периферической вегетативной регуляции пейсмекерной активности синусового узла осуществлялся временной и спектральный анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) при проведении парных тредмил-тестов (ТТ). Обследовано 20 мужчин со стенокардией напряжения (средний возраст 55,3±1,8 года). Анализ ВСР проводился до и после каждого ТТ на коротких (по 300 интервалов) участках ритмокардиограмм. ФР проявился не только увеличением толерантности к физической нагрузке, но и положительным влиянием на показатели ВСР. Обнаружено статистически значимое уменьшение суммарной продолжительности эпизодов предельно выраженной стабилизации синусового ритма, увеличение средней величины интервала RR и среднеквадратического отклонения ?s (HF). Увеличение спектральной мощности плотности высокочастотного диапазона - ?s% (HF%) с одновременным снижением вклада очень низкочастотной периодики - ?l% (VLF%) свидетельствовало в пользу перераспределения регулирующих факторов в сторону усиления парасимпатического влияния. Наиболее выраженные изменения зарегистрированы через 30 минут после провокации ишемии миокарда, что патогенетически может быть связано с положительным влиянием ФР на автономную регуляцию пейсмекерной активности синусового узла.

Ишемическая болезнь сердца, ишемическое прекондиционирование, вариабельность сердечного ритма, стенокардия напряжения

Короткий адрес: https://sciup.org/14919040

IDR: 14919040 | УДК: 616-12

Текст научной статьи Влияние феномена «разминки» на показатели ритмокардиографии высокого разрешения у больных со стенокардией напряжения

Феномен «разминки» (ФР) наблюдается у более чем половины пациентов со стабильной стенокардией напряжения и проявляется улучшением переносимости физической нагрузки после одного или нескольких приступов стенокардии напряжения, возникающих, как правило, в утренние часы [1]. ФР был впервые описан более 200 лет назад английским врачом У. Геберденом [2]. Предположительно, механизмы развития ФР связаны с тем, что первоначальный приступ стенокардии вызывает активацию коллатерального кровообращения и коронарную вазодилатацию, в результате чего при повторных физических нагрузках улучшается перфузия миокарда в ишемизированных зонах миокарда [3]. Исследования последних лет дают основание предположить вовлечение в развитие ФР внутриклеточных адаптационных механизмов, связанных с открытым в 1986 г. C. Murry и соавт. в эксперименте феноменом ишемического прекондиционирования миокарда [4, 5], который сопровождается также антиаритмическим эффектом в виде уменьшения эпизодов злокачественных желудочковых аритмий при повторных ишемических эпизодах [6].

Снижение вариабельности сердечного ритма (ВСР), манифестирующее автономную денервацию синусового узла сердца, является патогенетическим звеном риска развития злокачественных желудочковых аритмий у больных ишемической болезнью сердца [7, 8, 9]. Влияние ФР на показатели ВСР в настоя- щее время не изучено, что и обусловило актуальность настоящего исследования.

Целью исследования явилась оценка влияния ФР на состояние периферической вегетативной регуляции пейсмекерной активности синусового узла сердца методом компьютерной ритмокардиографии высокого разрешения для анализа ВСР при проведении парных тредмил-тестов (ТТ) у больных со стенокардией напряжения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование было включено 20 мужчин (средний возраст 55,3±1,8 года) с типичной клиникой стабильной стенокардии напряжения II-III функционального класса. Критериями включения в исследование явились: положительные результаты ТТ в виде ангинозного приступа в сочетании с горизонтальной или косо-нисходящей депрессией сегмента ST на 100 мкВ и более на расстоянии 0,08 с от точки J не менее чем в двух отведениях стандартной ЭКГ. У всех пациентов был значимый, более 70% просвета артерии по данным коронароангиографии, стенозирующий атеросклероз хотя бы одного из венечных сосудов. Обязательным условием включения было наличие синусового ритма на ЭКГ. Парные ТТ были проведены по стандартному протоколу Bruce на компьютеризированной стресс-системе Marquette-Hellige 2000 (Германия–США). Интервал времени между первым и вторым тестами составлял 30 мин. Определяли: продолжительность нагрузки (в сек), количество метаболических единиц (МЕ), двойное произведение (ДП) (в уд/мин-1хСАД-10) и уровень максимальной депрессии сегмента ST (в мкВ). Критерием прекращения нагрузки являлся типичный ангинозный приступ в сочетании с горизонтальной или косо-нисходящей депрессией сегмента ST более 100 мкВ ниже изоэлектрической линии как минимум в двух смежных отведениях электрокардиограммы. Ритмокардиографические показатели регистрировали исходно в положении лежа и после окончания ТТ при восстановлении ЧСС до 85% от исходного уровня. Временной и спектральный анализы ВСР проводились автоматизированно с точностью до 0,001 сек на аппаратно-программном комплексе компьютерной ритмокардиографии КАП – РК-01-«Микор» высокого разрешения (ЗАО «Микор», Россия) на коротких (по 300 интервалов) участках ритмокардио-грамм. С учетом российских [10] и международных [11] рекомендаций проводился статистический временной анализ с выделением следующих показателей: средней величины межсистолических интервалов RR(NN) (в мсек); их стандартного среднеквадратического отклонения – sRR(SDNN) (в мсек); pNN50 (%) – процента последовательных RR-интервалов, которые различаются более чем на 50 мсек; квадратного корня суммы квадратов разности последовательных RR-интервалов – RMSSD; среднеквадратических отклонений амплитуды очень низкочас- тотных - al, низкочастотных - am, высокочастотных -as волн (соответствуют VLF, LF, HF) (в мсек), а также их спектральных аналогов - al%, am%, as% (VLF%, LF%, HF%), характеризующих степень гуморальнометаболических, симпатических и парасимпатических регулирующих влияний. Выделяли и оценивали также количество и продолжительность участков предельно выраженной стабилизации ритма, патогенетически связанных с ишемией и нарушением перфузии пейсмекерных клеток синусового узла [12], их суммарную продолжительность до и после каждого ТТ (в сек).

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных программ SPSS for Windows, версия 11.5. Показатели представлены в виде M±m, где М – средняя арифметическая, m – стандартная ошибка средней, p – достигнутый уровень значимости, объем выборки n=20. Гипотезу о нормальности распределения количественных данных проверяли, используя критерий Колмогорова-Смирнова. Для сравнения средних величин с нормальным распределением использовали парный критерий Стъю-дента. Если распределение отличалось от нормального, для анализа данных использовали критерий Вил-коксона. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05. При множественных сравнениях использовали критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони с уровнем значимости 0,017.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данные парных ТТ представлены в таблице.

Во время второго ТТ по сравнению с первым, идентичным по уровню достигнутой ЧСС, было отмечено статистически значимое уменьшение уровня максимальной депрессии сегмента ST на 20,0% (p=0,008), увеличение количества МЕ на 6,5% (р=0,035), что свидетельствовало о проявлении ФР у обследуемых нами пациентов.

При анализе ритмокардиограмм до и после первого и второго ТТ было отмечено статистически зна-

Таблица

Данные парных ТТ и суммарной продолжительности эпизодов стабилизации ВСР по данным ритмокардиографии у больных со стенокардией напряжения (n=20, M±m)

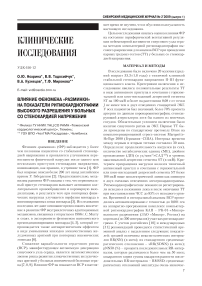

Рис. 1. Динамика временных показателей ВСР до и через 30 минут после первого ТТ у больных со стенокардией напряжения (n=20)

□ , _ ,—। , _ T ±0,95% доверительный интервал

- до 1 ТТ I - через 30 минут после 1 ТТ е - средняя

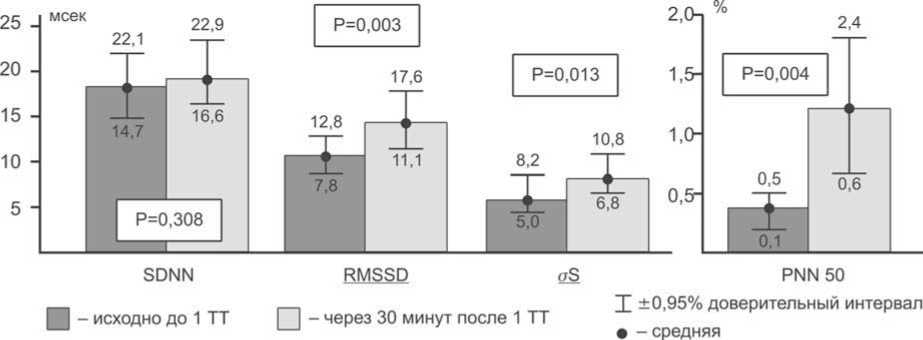

Рис. 2. Динамика спектральных показателей ВСР до и через 30 минут после первого ТТ у больных со стенокардией напряжения (n=20)

вается как автономная денервация и переключение регуляции пейсмекерами синусового узла на филогенетически низкий, медленный уровень, неспособный обеспечить адекватные и достаточные изменения ритма в меняющихся условиях жизнедеятельности организма. Это согласуется с результатами нашего исследования. Соотношение факторов регуляции синусового ритма у больных было - al%(VLF%)>am%(LF%) >as%(HF%), что характеризовало угнетение автономной активности и перераспределение роли регулирующих факторов в регуляции синусового узла в виде роста значений среднеквадратичного отклонения as (HF) с 6,5±0,7 до 8,8±0,9 мсек (p=0,013) (рис. 1).

Соответственно и спектральная мощность плотности высокочастотного диапазона - as% (HF%), физиологически связанного с парасимпатическим влиянием, статистически значимо увеличилась с 14,1±2,2 до 21,7±2,8% (p=0,006). Кроме того, нами было также отмечено статистически значимое снижение спектрального вклада очень низкочастотной периодики - al% (VLF%) с 63,9±3,3 до 55,3±4,0% (p=0,010) (рис. 2), характеризующей гуморальнометаболические влияния на пейсмекеры синусового узла, что дает основание предположить усиление парасимпатического влияния.

При сопоставлении результатов анализа ВСР после проведения второго теста были получены более высокие значения показателей в виде увеличения продолжительности среднего интервала RR с 828,7±31,2 до 852,9±31,7 мсек (p=0,022) и RMSSD с 10,9±1,1 до 13,2±1,5 мсек (p=0,006), а также значений aRR (SDNN), среднеквадратических отклонений гуморальных, симпатических и парасимпатических колебаний (al, am, as), хотя различия и не носили статистически значимого характера. По результатам спектрального анализа статистически значимых изменений ВСР выявлено не было, хотя и регистрировались более высокие значения спектральной доли парасимпатических as% (HF%) волн. Доля гуморально-метаболических колебаний al% (VLF%), напротив, была меньше после проведения второго ТТ, что свидетельствовало в пользу перераспределения регулирующих факторов в сторону рефлекторных парасимпатических влияний.

ОБСУЖДЕНИЕ

По литературным данным, у больных ишемической болезнью сердца ВСР снижена с перераспределением регулирующих факторов в сторону гуморально-метаболических воздействий, что расцени- в сторону гуморально-метаболических влияний. Известно, что эпизоды ишемии миокарда у больных со стенокардией напряжения сопровождаются резким снижением всех показателей ВСР, что проявляется участками предельно выраженной стабилизации ритма [12-14]. Вероятно, что во время ишемических эпизодов значительно ухудшается перфузия пейс-мекерных клеток синусового узла, что, в свою очередь, вызывает гибернацию и стабилизацию ВСР. Из этого состояния автоматически возбудимые клетки синусового узла выходят по мере улучшении венечного кровотока. В доступной литературе имеются лишь единичные исследования, посвященные оценке влияния феномена ишемического прекондиционирования на ВСР. Так, в эксперименте на изолированных сердцах крыс было отмечено более быстрое восстановление спектральных показателей ВСР у животных, подвергшихся глобальной ишемии, в случае если ей предшествовали короткие эпизоды асфиксии [14]. При проведении операции аортокоронарного шунтирования у 86 больных, подвергшихся до операции двум коротким периодам ишемии миокарда с периодами реперфузии, были отмечены более высокие значения показателей ВСР, меньшее количество нарушений ритма в послеоперационном периоде по сравнению с группой контроля [15]. При повторной коронарной окклюзии во время операции чрескожной баллонной коронарной ангиопластики было обнаружено увеличение спектральных показателей ВСР, характеризующих парасимпатические влияния [16]. У больных с острым инфарктом миокарда была выявлена взаимосвязь предынфарктной стенокардии (одной из клинических моделей феномена ишемического прекондиционирования) и более высоких значений SDNN, VLF, LF на третьи сутки заболевания [17]. Полученные нами результаты согласуются с литературными данными о положительном влиянии ФР на показатели ВСР, что может быть косвенным отражением его антиаритмического эффекта.

ВЫВОДЫ

Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о том, что при проведении парных ТТ у больных со стенокардией напряжения ФР проявился не только увеличением толерантности к физической нагрузке, но и выраженным положительным влиянием на показатели ВСР. Нами обнаружены статистически значимые изменения волновой структуры ВСР в виде уменьшения суммарной продолжительности эпизодов предельно выраженной стабилизации синусового ритма и более высоких временных и спектральных показателей ВСР с перераспределением регулирующих факторов в сторону усиления парасимпатического влияния. Наиболее выраженные изменения зарегистрированы через 30 минут после провокации ишемии миокарда, что патогенетически может быть связано с положительным влиянием ФР на автономную регуляцию пейсмекерной активности синусового узла.

Список литературы Влияние феномена «разминки» на показатели ритмокардиографии высокого разрешения у больных со стенокардией напряжения

- Tomai f. Warm up phenomenon and pre conditioning in clinical practice. Heart 2002; 87:99-100

- Heberden J. Letter to th e editor. Medical transaction s, college of physicians. London 1785;3:1-11

- Marber M.S., Joy M.D., Yellon D.M. Is warm-up in angina ischemic preconditioning? Br. Heart J 1994;72:213-215

- Сидоренко г.И., гурин А.В. Феномен прерывистой ишемии у человека и его роль в клинических проявлениях ишемической болезни сердца. Кардиология 1997;10: 4-16

- Tomai f., Crea f., Danesi A. et al. Mechanisms of the warm-up phenomenon. Eur Heart J 1996;17:1022-1027

- Taggart P., Yellon D. Preconditioning and arrhythmias. Circulation 2002;106:2999-3001

- Демидова м.м., Тихоненко В.м. Циркадная динамика показателей вариабельности ритма сердца у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий. Кардиология 2005;3:24-30

- Медведев М.М., Шубик Ю.В. множественные нарушения ритма сердца: критерии выделения и подходы к классификации. Вестник аритмологии 2007;49:69-80

- Huykury H.V., Makikallio T., Airaksinen K.E.J. et al. Measurement of heart rate variability: a clinical tool or a research Toy? J Am Coll Cardiol1999;34:1878-1883

- Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем: методические рекомендации. Вестник аритмологии 2001;24: 65-86

- Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task forse of the European society of cardiology and the North American society of pacing and electrophysiology. Eur Heart J 1996;17:3:354-381

- Dewey f.E., freeman J.V., Engel G. et al. Novel predictor of prognosis from exercise stress testing: Heart rate variability response to the exercise treadmill test. Am Heart J 2006;153:2:281-288

- Миронова Т.Ф., Миронов В.А., Тюрин А.Ю. Роль вегетативной нервной системы в формировании острого инфаркта миокарда. Вестник аритмологии 2005;39: 53-65

- Moraru L., Tong S., Malhotra A. et al. Investigation of the effects of ischemic preconditioning on the HrV response to transient global ischemia using linear and nonlinear methods. Med Eng Phys 2005;27:6:465-473

- Wu Z.K., Vikman S., Laurikka J. et al. Nonlinear heart rate variability in CABG patients and the preconditioning effect. Eur J Cardiothorac Surg 2005;28:1:109-113

- Tsuchiya Y., Nii T., Shirai K. et al. Parasympathetic tone affects electrocardiographic preconditioning during right coronary angioplasty. Cardiology 1998;90:2:122-126

- Abe Y., Tamura A., Nasu M. Effect of preinfarction angina on heart rate variability in the early phase of the first anterior wall acute myocardial infarction. Circ J 2002;66:431-434