Влияние генотипа на продуктивные признаки коров молочных пород

Автор: Хромова Ольга Леонидовна, Абрамова Наталья Ивановна

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных

Статья в выпуске: 3 т.5, 2022 года.

Бесплатный доступ

В последние десятилетия в Российской Федерации совершенствование крупного рогатого скота молочных пород для улучшения продуктивных и племенных качеств проводится методом скрещивания с высокопродуктивной голштинской породой. Использование значительного количества зарубежного племенного материала при совершенствовании племенных и продуктивных признаков крупного рогатого скота отечественных молочных пород способствует постоянной изменчивости генетической структуры популяций, что требует непрерывного наблюдения и изучения для повышения эффективности селекционной работы. Цель исследований - изучить в современных популяциях племенного поголовья холмогорской, чернопестрой и ярославской пород продуктивные признаки коров 1-го отела различных генотипов и их взаимосвязь с долей кровности по голштинской породе. Исследования проводили с использованием данных информационно-аналитической системы «СЕЛЭКС - молочный скот» по племенным хозяйствам Вологодской области. Анализ состава племенных коров 1-го отела по степени кровности голштинской породы выявил, что 99,7% животных черно-пестрой породы имеют различную долю крови, холмогорской - 99,3%, ярославской - 92,4%. Установлено, что у животных черно-пестрой породы наблюдается прямая положительная связь надоя и степени кровности (г = 0,23) (Р ≤ 0,001). У коров 1-го отела холмогорской породы рост надоя отмечается при вводном скрещивании до степени кровности не более 50%, далее идет спад продуктивности. В популяции ярославской породы молочная продуктивность коров увеличивается вместе с повышением кровности до 75%. Скрещивание с голштинами в популяции черно-пестрой породы не ухудшает качественные показатели молока. А в популяциях холмо горской и ярославской пород при повышении степени кровности по голштинской породе более 50% установлено снижение показателей массовой доли жира и белка в молоке коров. Полученные результаты следует учитывать при дальнейшей селекционной работе с породными популяциями.

Скрещивание, молочные породы, доля кровности, коровы 1-го отела, продуктивные признаки

Короткий адрес: https://sciup.org/147238060

IDR: 147238060 | УДК: 636.082.26 | DOI: 10.15838/alt.2022.5.3.5

Текст научной статьи Влияние генотипа на продуктивные признаки коров молочных пород

В последние десятилетия в Российской Федерации совершенствование крупного рогатого скота молочных пород для улучшения продуктивных и племенных качеств проводится методом скрещивания с высокопродуктивной голштинской породой. Использование значительного количества зарубежного племенного материала при совершенствовании племенных и продуктивных признаков крупного рогатого скота отечественных молочных пород способствует постоянной изменчивости генетической структуры популяций, что требует непрерывного наблюдения и изучения для повышения эффективности селекционной работы. Цель исследо ваний – изучить в современных популяциях племенного поголовья холмогорской, чернопестрой и ярославской пород продуктивные признаки коров 1-го отела различных генотипов и их взаимосвязь с долей кровности по голштинской породе. Исследования проводили с использованием данных информационно-аналитической системы «СЕЛЭКС – молочный скот» по племенным хозяйствам Вологодской области. Анализ состава племенных коров 1-го отела по степени кровности голштинской породы выявил, что 99,7% животных черно-пестрой породы имеют различную долю крови, холмогорской – 99,3%, ярославской – 92,4%. Установлено, что у животных черно-пестрой породы наблюдается прямая положительная связь надоя и степени кровности (r = 0,23) (Р ≤ 0,001). У коров 1-го отела холмогорской породы рост надоя отмечается при вводном скрещивании до степени кровности не более 50%, далее идет спад продуктивности. В популяции ярославской породы молочная продуктивность коров увеличивается вместе с повышением кровности до 75%. Скрещивание с голштинами в популяции черно-пестрой породы не ухудшает качественные показатели молока. А в популяциях холмо горской и ярославской пород при повышении степени кровности по голштинской породе более 50% установлено снижение показателей массовой доли жира и белка в молоке коров.

Полученные результаты следует учитывать при дальнейшей селекционной работе с породными популяциями.

Скрещивание, молочные породы, доля кровности, коровы 1-го отела, продуктивные признаки.

Интенсификация молочного скотоводства в России направлена на улучшение продуктивных и племенных качеств животных. С этой целью молочные породы крупного рогатого скота совершенствуются путем скрещивания с высокопродуктивной голштинской породой. В результате направленной селекционноплеменной работы созданы популяции животных с различной кровностью по голштинской породе.

Перед селекционерами стояла задача, сохраняя положительные качества пород, выведенных на территории Российской Федерации, исправить их недостатки, обогатить наследственность за счет расширения генофонда (Кудрин и др., 2015).

Многими отечественными исследователями установлена положительная корреляционная связь между степенью кровно-сти по голштинской породе и уровнем молочной продуктивности коров (Федосеева и др., 2013; Сударев и др., 2013; Тяпугин, 2014; Аржанкова и др., 2016). Как отмечают П.Н. Прохоренко и В.В. Лабинов, на основе голштинизации в стране созданы высокопродуктивные заводские стада, которые по своим показателям продуктивности находятся на уровне лучших стад европейских стран (Прохоренко, Лабинов, 2015). При межпородном скрещивании были созданы и апробированы 24 новых внутрипородных типа молочного скота с повышенной молочной продуктивностью и улучшенной пригодностью к машинному доению1.

В работах зарубежных ученых установлен исключительно высокий эффект гете- розиса, проявляющийся в более высоких показателях продуктивности у помесного поголовья в сравнении с исходными породами. Так, показатели живой массы возрастают на 15–20%, а суммарное увеличение продукции на одну корову достигает 25% (Slósarz, 2016; Clasen, 2017).

Голштины отличаются более высокой энергией прироста во время выращивания и первой лактации. Телки, полученные в результате скрещивания, превосходят сверстниц не только по интенсивности развития, но и по скороспелости (Маклахов и др., 2016).

В исследованиях Н.С. Фураевой, С.С. Воробьевой, В.И. Хрусталевой установлено, что улучшенные генотипы ярославского скота имеют значительно более высокие удои по сравнению с ярославским чистопородным скотом. В племенных хозяйствах Ивановской области превосходство помесных животных по надою над чистопородными ярославскими сверстницами составило 1154 кг молока, но по содержанию жира и белка они уступили на 0,09 и 0,07%, соответственно (Фураева и др., 2014).

А.Е. Колганов, Д.К. Некрасов считают, что селекционный процесс по скрещиванию отечественных пород с голштинской породой должен находиться под особым вниманием и строгим оперативным контролем с целью получения популяций с оптимально-достаточным уровнем интродукции голштинских генов в генотипы помесных животных для сохранения ценных качеств обеих пород (Колганов, Некрасов, 2018).

В Вологодской области путем скрещивания с голштинской породой совершенствуются популяции черно-пестрой, холмогорской и ярославской пород. Первыми, с 80-х гг. XX века, начали скрещивать с голштинами животных чернопестрой породы. Крупный рогатый скот голштинской породы генетически родственный черно-пестрому скоту, но отличается от него более выраженным специализированным молочным типом, повышенной молочной продуктивностью, лучшей приспособленностью к условиям машинного доения (Прохоренко, Логинов, 1986).

Скрещивание маточного поголовья отечественных молочных пород с быками-производителями голштинской селекции ведет к увеличению доли животных с различной степенью кровно-сти. Исследованиями установлено, что в структуре популяции черно-пестрого породы Вологодской области среди коров 1-го отела в 2010 году было 77,4% животных с кровностью по голштинской породе, а в 2015 году уже насчитывалось 97,5% (Абрамова и др., 2017). В последующие годы численность голштинизированного скота продолжала расти во всех породных популяциях. Для повышения эффективности работы с породами необходим постоянный мониторинг селекционной ситуации. В связи с этим исследования по влиянию степени кровности по голштинской породе на продуктивные признаки коров отечественных молочных пород в современных популяциях представляют научный интерес и являются актуальными.

Цель исследований – изучить уровень голштинизации современных популяций холмогорской, черно-пестрой и ярославской пород, продуктивные признаки коров 1-го отела с различными генотипами и их взаимосвязь с кровностью по голштинской породе.

Материалы и методы

Исследования по влиянию генотипов на продуктивные признаки проводились в 40 племенных хозяйствах Вологодской области по базам данных за 2020 год коров 1-го отела черно-пестрой, холмогорской и ярославской породы численностью 9828, 403, 105 голов соответственно.

Массивы данных по продуктивным признакам: надой, массовая доля жира и белка в молоке, кровность по голштинской породе животных – сформированы с использованием информационно-аналитической системы «СЕЛЭКС – молочный скот». Статистическая и биометрическая обработка данных проводилась с использованием компьютерной программы «Excel».

Результаты исследований

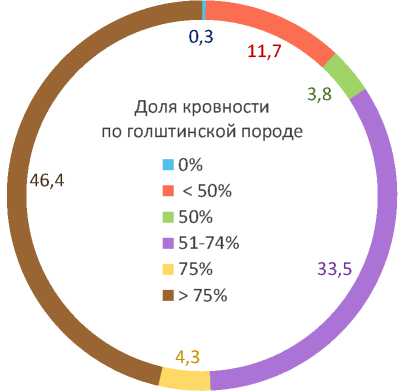

Современная популяция крупного рогатого скота черно-пестрой породы племенных хозяйств Вологодской области в основном состоит из голштинизирован-ных животных. 99,7% коров 1-го отела имеют различную степень кровности по голштинской породе (рис. 1).

Рис. 1. Структура популяции черно-пестрой породы по генотипам коров 1-го отела, %

Источник: результаты собственных исследований.

В структуре современной популяции черно-пестрой породы в группе коров 1-го отела преобладают животные с генотипами от 75% и более кровности по голштинской породе. Их численность составляет 50,7% от общего поголовья первотелок, включенных в исследование.

Значительная часть (37,3%) коров 1-го отела популяции черно-пестрой породы представлена животными, у которых степень кровности по голштинской породе варьирует от 50 до 74%.

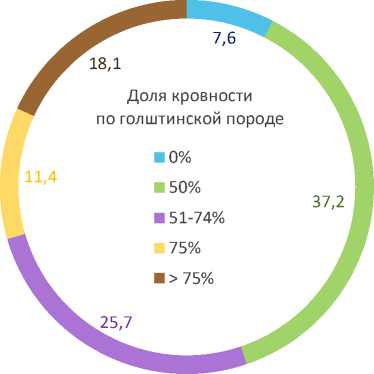

Активно ведется скрещивание с голштинской породой и в популяции холмогорской породы Вологодской области. В современной популяции племенного поголовья холмогорской породы среди коров 1-го отела чистопородных холмогорок осталось всего 0,7%. Преобладающая численность животных (60,6%), имеет долю кровности по голштинской породе от 50 до 74%. Высококровные коровы (от 75% и более) составляют 25,1%, от общего поголовья первотелок (рис. 2).

долей кровности по голштинской породе от 50 до 74%, они составляют 62,9% от исследуемого поголовья. Коровы с высокой степенью кровности, от 75% и более, составляют 29,5% от численности первотелок (рис. 3).

Рис. 3. Структура популяции ярославской породы по генотипам коров 1-го отела, %

Источник: результаты собственных исследований.

Рис. 2. Структура популяции холмогорской породы по генотипам коров 1-го отела, %

Источник: результаты собственных исследований.

Чистопородных животных популяции ярославской породы сохранилось больше – 7,6%. В структуре популяции по генотипам коров 1-го отела преобладают животные с

Проведенный анализ структуры популяций черно-пестрой, холмогорской и ярославской пород по генотипам коров 1-го отела свидетельствует о высоком уровне голштинизации отечественных пород.

В ходе расчета и анализа корреляции между степенью кровности по голштинской породе и продуктивными признаками коров 1-го отела выявлена разная направленность и сила такой связи в популяциях племенного поголовья черно-пестрой, холмогорской и ярославской пород (табл.).

Таблица. Корреляция продуктивных признаков и степени кровности по голштинской породе у коров 1-го отела молочных пород

|

Порода |

Надой, кг |

МДЖ, % |

МДБ, % |

|

Черно-пестрая |

0,23*** |

0,01 |

0,15*** |

|

Холмогорская |

-0,06 |

-0,16*** |

-0,33*** |

|

Ярославская |

0,16 |

-0,09 |

0,31*** |

|

* Р ≤ 0,05. ** Р ≤ 0,01. *** Р ≤ 0,001. Источник: результаты собственных исследований. |

|||

В популяции черно-пестрой породы установлена положительная, достоверная (Р ≤ 0,001) связь степени кровности по голштинской породе коров 1-го отела с надоем за 305 дней 1-й лактации (r = 0,23), а также с массовой долей белка в молоке (r = 0,15). Следовательно, увеличение степени кровности способствует повышению молочной продуктивности и массовой доли белка в молоке животных чернопестрой породы. На массовую долю жира в молоке коров 1-го отела современной популяции черно-пестрой породы степень прилития крови голштинской породы влияния не оказывает (r = 0,01).

В популяции холмогорской породы связь кровности по голштинской породе с продуктивными признаками коров 1-го отела имеет отрицательную направленность. Достоверная (Р ≤ 0,001) отрицательная связь отмечается с качественными показателями молока коров – слабая с массовой долей жира (r = -0,16) и умеренная с массовой долей белка (r = -0,33). Следовательно, при увеличении доли кровности по голштинской породе будет наблюдаться уменьшение содержания жира и белка в молоке животных холмогорской породы. Коэффициент корреляции степени кровности и надоя за 305 дней лактации коров 1-го отела холмогорской породы имеет недостоверное низкое значение r = -0,06, что указывает на отсутствие связи между этими признаками.

В популяции ярославской породы достоверная (Р ≤ 0,001), положительная, умеренная связь кровности по голштинской породе с продуктивными признаками коров 1-го отела выявлена только по массовой доле белка в молоке (r = 0,31). Слабая, положительная, недостоверная связь установлена с надоем (r = 0,16). С массовой долей жира в молоке кровность по голштинской породе у коров 1-го отела ярославской породы имеет отрицательную, очень слабую и недостоверную связь (r = -0,09). Следовательно, в этой породной популяции прилитие голштинской крови достоверно влияет на улучшение показателей белковомолочности.

Результаты корреляционного анализа подтверждаются расчетом средних показателей продуктивных признаков в группах коров 1-го отела с различной долей прилития голштинской крови в исследуемых породных популяциях.

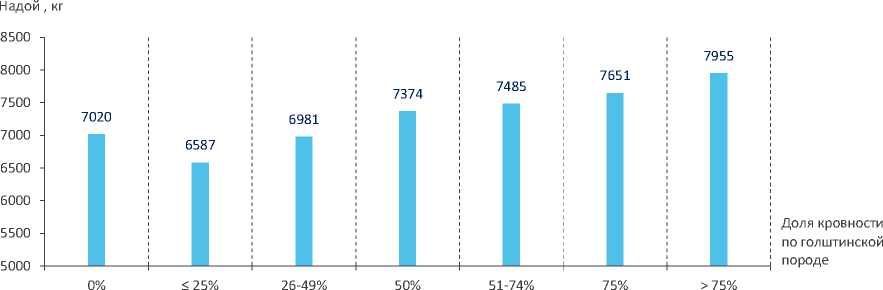

Анализ молочной продуктивности коров 1-го отела черно-пестрой породы показал, что увеличение кровности по голштинской породе сопровождается повышением показателей надоя. Первотелки со степенью кровности более 75% по голштинской породе достоверно (P < 0,001) превосходят низкокровных (≤ 25%) сверстниц по надою молока за 305 дней лактации на 1368 кг, а чистопородных черно-пестрых – на 935 кг (P < 0,001) (рис. 4).

Рис. 4. Молочная продуктивность коров 1-го отела черно-пестрой породы с различными генотипами по голштинской породе

Источник: результаты собственных исследований.

Важным фактом является то, что с увеличением молочной продуктивности массовая доля жира и белка в молоке коров черно-пестрой породы не снижается независимо от степени кровности по голштинской породе (рис. 5).

Установлена невысокая вариабельность массовой доли жира в молоке коров 1-го отела черно-пестрой породы Cv = 6,3% и массовой доли белка Cv = 3,4%.

Коровы с высокой степенью кровно-сти по голштинской породе (75% и более) превосходят чистопородных чернопестрых животных по жирномолочности на 0,02%, а по белковомолочности на 0,03%. Максимальные показатели массовой доли жира в молоке (3,87%) имеют коровы черно-пестрой породы с кровностью 50%, массовой доли бел- ка (3,27%) – коровы 1-го отела с кровно-стью 75%.

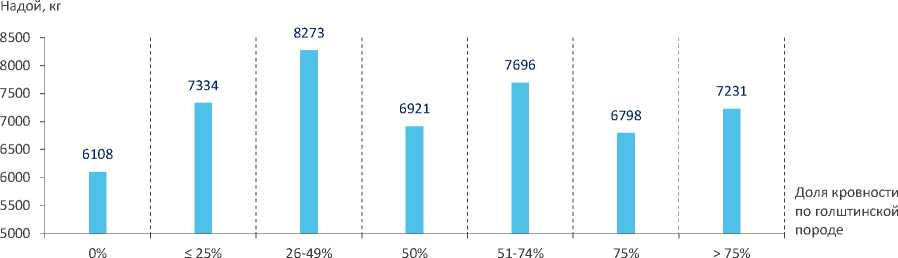

В популяции холмогорской породы расчет средних показателей надоя за 305 дней лактации в группах коров с различной долей кровности по голштинской породе показал, что с целью повышения молочной продуктивности эффективнее будет вводное скрещивание. Максимальный надой отмечается в группе коров с кровностью 26–49% – 8273 кг (рис. 6).

При последующем увеличении степени кровности по голштинской породе молочная продуктивность животных снижается. На маточном поголовье холмогорской породы рекомендуется использовать быков-производителей, имеющих кровность по голштинской породе ниже 100%, так как у полукровных коров

Массовая доля в молоке,%

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0

|

3,82 |

3,85 |

3,83 |

3,87 |

3,84 |

3,84 |

3,84 |

|

3,23 |

3,23 |

3,19 |

3,23 |

3,21 |

3,27 |

3,26 |

|

0% |

≤ 25% |

26-49% |

50% |

51-74% |

75% |

> 75% |

Доля кровности по голштинской породе

Q Жир Белок

Рис. 5. Массовая доля жира и белка в молоке коров 1-го отела черно-пестрой породы с различными генотипами по голштинской породе

Источник: результаты собственных исследований.

Рис. 6. Молочная продуктивность коров 1-го отела холмогорской породы с различными генотипами по голштинской породе

Источник: результаты собственных исследований.

уровень продуктивности низкий – 6921 кг. Минимальный показатель среднего надоя среди коров 1-го отела холмогорской породы имеют чистопородные животные – 6108 кг.

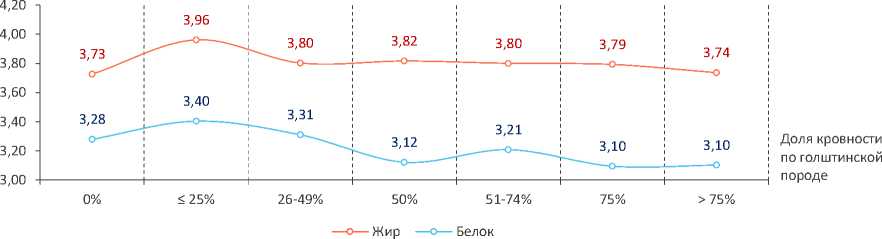

Преимущество вводного скрещивания с голштинской породой животных отечественной холмогорской породы подтверждается и расчетом средних показателей массовой доли жира и белка в молоке коров 1-го отела. Максимальные показатели жирномолочности 3,80% и белковомолочности 3,40% установлены в группе животных с кровностью 25% и менее (рис. 7).

С повышением доли кровности по гол-штинам у коров холмогорской породы качественные показатели молока снижаются. Высококровные коровы (75% и более) имеют самые низкие показатели мас- совой доли жира (3,74%) и белка (3,10%) в молоке. В то же время чистопородные животные также уступают по этим показателям коровам с кровностью до 25%: по массовой доле жира на 0,23% (P < 0,05), по массовой доле белка на 0,12%, разница недостоверна.

Расчет средних показателей надоя за 305 дней лактации в группах коров 1-го отела ярославской породы с различной долей кровности свидетельствует, что голштинизация положительно влияет на улучшение молочной продуктивности животных. С повышением доли кровно-сти по голштинской породе до 75% средние показатели надоя также увеличиваются (рис. 8).

Максимальная продуктивность отмечается в группе коров с долей кровности 75% – 5772 кг молока. При последующем

Массовая доля в молоке, %

Рис. 7. Массовая доля жира и белка в молоке коров 1-го отела холмогорской породы с различными генотипами по голштинской породе

Источник: результаты собственных исследований.

Рис. 8. Молочная продуктивность коров 1-го отела ярославской породы с различными генотипами по голштинской породе

Источник: результаты собственных исследований.

Жир —о- Белок

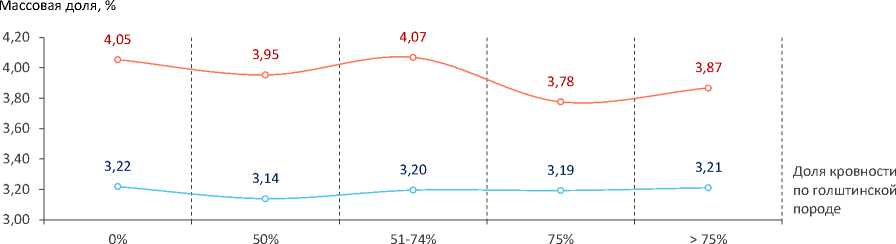

Рис. 9. Массовая доля жира и белка в молоке коров 1-го отела ярославской породы с различными генотипами по голштинской породе

Источник: результаты собственных исследований.

повышении доли кровности > 75% уровень молочной продуктивности животных ярославской породы несколько снижается. Минимальные показатели продуктивности установлены в группе чистопородных коров ярославской породы – 4804 кг молока.

Молоко коров ярославской породы всегда отличалось высоким содержанием жира. Согласно минимальным требованиям Минсельхоза по ярославской породе, этот показатель должен быть не ниже 4,0%2. В современной популяции племенного скота ярославской породы этим требованиям соответствуют показатели массовой доли жира в молоке у коров с долей кровности от 51 до 74% – 4,07% и у чистопородных животных – 4,05% (рис. 9).

В группах коров 1-го отела с высокой долей кровности по голштинской породе (75% и более) средние показатели массовой доли жира в молоке ниже минимальных требований к ярославской породе – 3,78 и 3,87%.

По массовой доле белка максимальный показатель установлен в группе чистопородных коров 1-го отела – 3,22%. В группах голштинизированных животных ярославской породы показатели белково-молочности варьируют от 3,14 до 3,21%.

Выводы

Результаты анализа влияния доли кров-ности по голштинской породе на продуктивные признаки коров 1-го отела популяций отечественных молочных пород свидетельствуют, что скрещивание с улучшающей породой способствует повышению молочной продуктивности животных. Но в каждой породной популяции этот процесс имеет разное направление.

В популяции черно-пестрой породы, как наиболее генетически родственной гол-штинам, наблюдается прямая, положительная связь надоя и степени кровности, вследствие чего многие племенные стада стоят на грани поглотительного скрещивания и перехода черно-пестрой породы в голштинскую.

У коров 1-го отела холмогорской породы рост надоя отмечается при вводном скрещивании до степени кровности не более 50%, далее идет спад продуктивности.

В популяции ярославской породы молочная продуктивность коров увеличивается вместе с повышением кровности до 75%.

Анализ массовой доли жира и белка в молоке коров 1-го отела различных генотипов по голштинской породе в породных популяциях показал, что скрещивание с голштинами в популяции черно-пестрой породы не ухудшает качественные показатели молока. А в популяциях холмогорской и ярославской породы при повышении степени кровности выше 75% по голштинской породе установлено снижение показателей массовой доли жира и белка в молоке коров.

Дальнейшее совершенствование популяций молочных пород по продуктивным признакам необходимо вести с учетом полученных результатов по уровню прилития крови голштинской породы с целью повышения количественных признаков и сохранения качественных свойств молока коров отечественных пород.

Список литературы Влияние генотипа на продуктивные признаки коров молочных пород

- Абрамова Н.И., Власова Г.С., Бургомистрова О.Н. [и др.] (2017). Результаты скрещивания черно-пестрого скота с голштинской породой в условиях Вологодской области // Молочнохозяйственный вестник. № 3 (27). С. 8–15.

- Аржанкова Ю.В., Лосякова Е.В., Попова С.А. (2016). Влияние голштинизации на основные хозяйственно-полезные показатели высокопродуктивного черно-пестрого скота Псковской области // Известия Великолукской ГСХА. № 2. С. 2–8.

- Колганов А.Е., Некрасов Д.К. (2018). Система ретроспективного, текущего и прогнозного мониторинга структуры генотипов и продуктивности коров ярославской породы при вводном скрещивании в племенных стадах Ивановской области // Аграрный вестник Верхневолжья. № 3. С. 107–113.

- Кудрин А.Г., Хабарова Г.В., Смирнова Ю.М., Головкина О.О. (2015). Эффективность селекционно-племенной работы с отечественными породами крупного рогатого скота при использовании чистопородного разведения и скрещивания // Молочнохозяйственный вестник. № 2 (18). С. 29–34.

- Маклахов А.В., Абрамова Н.И., Бургомистрова О.Н., Хромова О.Л., Макурина В.А. (2016). Интенсивность развития голштинизированных телок в условиях высокопродуктивного стада // Главный зоотехник. № 10. С. 16–21.

- Прохоренко П.Н., Лабинов В.В. (2015). Черно-пестрая порода молочного скота: состояние и направления совершенствования с использованием генофонда голштинской породы // Молочная промышленность. № 2. С. 56–59.

- Прохоренко П.Н., Логинов Ж.Г. (1986). Голштино-фризская порода скота. Л.: Агропромиздат. Ленинградское отделение. 238 с.

- Сударев Н.П., Абылкасымов Д., Прокудина О.П. (2013). Состояние и перспективы улучшения крупного рогатого скота ярославской породы в Тверской области // Вестник АПК Верхневолжья. № 1 (21). С. 55–59.

- Тяпугин С.Е. (2014). Результаты голштинизации черно-пестрого скота в Вологодской области // Генетика и разведение животных. № 2. С. 34–37.

- Федосеева Н., Голикова А., Забудский Ю. [и др.] (2013). Характер лактационной деятельности холмогор-голштинских помесей // Молочное и мясное скотоводство. № 4. С. 13–14.

- Фураева Н.С., Воробьева С.С., Хрусталева В.И. (2014). Сравнительная характеристика хозяйственно-полезных признаков ярославских коров с различной долей кровности по голштинской породе // Аграрный вестник Верхневолжья. № 4. С. 61–65.

- Clasen J.B. [et al.] (2017). Estimation of genetic parameters and heterosis for longevity in crossbred Danish dairy cattle. Journal of Dairy Science, 100, 8, 6337–6342. DOI:10.3168/jds.2017-12627

- Slósarz J. [et al.] (2016). Dairy cattle crossbreeding and milk production. AnimalScience, 55 (2), 267–273.