Влияние иммуномодулирующих препаратов на формирование хронической опиатной зависимости у лабораторных животных

Автор: Маркова Евгения Валерьевна, Старостина М.В., Михневич Н.В., Козлов В.А.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Биологические исследования

Статья в выпуске: 5 (80), 2013 года.

Бесплатный доступ

Исследовано влияние двух иммуномодулирующих препаратов на формирование хронической опиатной зависимости у крыс линии Вистар и крыс линии OXYS, имеющих нарушения поведения и иммунного статуса. Показано, что крысы OXYS обладают высокой чувствительностью к морфину и ускоренным развитием хронической зависимости. Введение миелопида и Т-активина достоверно увеличивает время формирования опиатной зависимости у крыс Вистар и OXYS, не влияя на количество потребляемого животными наркотика. Глицин, входящий в состав миелопида, на время развития зависимости не действовал. Иммуномодулирующие препараты не влияли на поведение крыс Вистар, но изменяли параметры поведения крыс OXYS в тесте открытого поля. Рассматриваются механизмы полученного эффекта.

Иммуномодулирующие препараты, хроническая опиатная зависимость, лабораторные животные

Короткий адрес: https://sciup.org/14295682

IDR: 14295682 | УДК: 613.83:612.017

Текст научной статьи Влияние иммуномодулирующих препаратов на формирование хронической опиатной зависимости у лабораторных животных

нейроиммунных связей является первичным или вторичным фактором патогенеза психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, в том числе алкоголизма и наркомании (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Морфин, как известно, взаимодействует с опиатными рецепторами головного мозга и обладает выраженным влиянием на поведенческие реакции; вместе с тем известны и его супрессивные эффекты (как прямые, так и опосредованные через центральные механизмы) на функции иммунной системы (8, 9, 10, 11, 12). Развитие опиатной зависимости не только влияет на функционирование каждой из этих систем, но и существенно изменяет их взаимную регуляцию; в связи с чем актуальным и социально значимым является разработка эффективных методов профилактики и терапии патологии нервной и иммунной систем организма, возникающих у наркозависимых, равно как и поиск новых подходов к реабилитации последних (13, 14). Ранее нами была показана возможность нормализации поведенческих и иммунологических сдвигов, возникающих при хроническом воздействии морфина трансплантацией иммунокомпетентных клеток с определенными функциональными характеристиками (8, 15). В последнее время в качестве вспомогательной терапии при купировании абстинентного синдрома начали использовать иммуномодулирующие препараты, однако экспериментальные исследования их влияния на формирование хронической зависимости практически отсутствуют.

Целью представленной работы являлось изучение эффектов иммуномодулирующих препаратов (Т-активина и миелопида) на развитие хронической зависимости от морфина у лабораторных животных.

Материалы и методы. Работа выполнена на крысах-самцах линий Вистар и OXYS, в количестве 110 особей, полученных из лаборатории разведения экспериментальных животных Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск). Средний вес животных составлял 200—250 граммов, возраст 4 месяца. Животных содержали в условиях лабораторного вивария в клетках по 1—2 особи в течение не менее 2 недель до начала эксперимента на стандартной диете, при свободном доступе к воде и световом режиме 12 часов день/ночь. Исследования проводились в соответствии с правилами, принятыми Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей (Страсбург, 1986), и правилами лабораторной практики (приказ МЗ РФ N 267 от 19.06.2003).

Для формирования хронической опиатной зависимости применяли метод поступления морфина с питьевой жидкостью (2 % раствор сахарозы в воде). Животные контрольных групп получали аналогичный раствор сахарозы. Мие- лопид (100 μг/кг веса), глицин в той же концентрации или Т-активин (10 μг/кг веса) вводили внутрибрюшинно за 10 дней до начала, а также в 1-й и 10-й дни спаивания. Признаки формирования хронической зависимости регистрировали по проявлению синдрома отмены в ответ на введение налоксона (1 μг/кг веса, в/б), начиная тестирование с 15-го дня потребления морфина.

Ориентировочно-исследовательское поведение (ОИП) животных оценивали в тесте «открытое поле» (16). Подсчитывали число пересеченных центральных и периферических квадратов, число вертикальных стоек (свободных и с опорой на стенку поля), число грумин-говых реакций. С целью определения степени эмоционального напряжения регистрировали число фекальных болюсов.

Аналгетические эффекты морфина оценивали в тесте «горячей пластины» (hot-plate test), помещая животных на термостатированную металлическую пластину (50о С).

Статистическую обработку результатов проводили с применением t-критерия Стьюдента, парного критерия Манна-Уитни, критериев Fisher и Neuman-Keuls (компьютерные программы «Statistica», «StatSoft»). Результаты представлены в виде М±SD. Различия считали достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение. Ранее нами было показано, что выраженность эффектов морфина на поведенческие и иммунологические реакции у лабораторных животных обусловлена не только генетическими, но и индивидуально-типологическими особенностями; причем мыши (CBAxC57Bl/6)F1 c пассивным типом ОИП, характеризующиеся низким клеточным иммунным ответом, отличались повышенной чувствительностью к наркотику (8, 13). В настоящем исследовании хроническая морфиновая зависимость была сформирована у крыс линий Вистар и OXYS. Наш интерес к линии OXYS был обусловлен тем, что с 3—4месячного возраста у этих животных выявляются нарушения ОИП, а также снижение функциональной активности клеточного звена иммунной системы (8, 17), аналогичные таковым у мышей (CBAxC57Bl/6)F1 с пассивным типом ОИП.

В первой серии экспериментов определяли время, необходимое для развития хронической опиатной зависимости у крыс Вистар (n=20) и OXYS (n=20). Первые признаки проявления синдрома отмены в ответ на введение налоксона (стереотипное качание головы, «встряхивание мокрой собаки», дрожание лап) выявляются у крыс OXYS уже с 15-го дня потребления морфина, на 17-й день проявление их усиливается, появляются слабо выраженные, а с 20-го дня сильно выраженные корчи. У крыс линии Вистар проявления синдрома отмены отмеча- ются лишь с 24-го дня. При этом общее потребление морфина за первые 15 дней у крыс OXYS достоверно ниже по сравнению с таковым у крыс Вистар (32,1±8,7 и 70,23±9,9 мг соответственно; р<0,01), что позволяет предположить более высокую чувствительность животных линии OXYS к наркотику. У контрольных групп животных, получавших воду или раствор сахарозы, на всем периоде спаивания не было отмечено изменений в количестве потребляемой жидкости, а также отсутствовали межгрупповые различия.

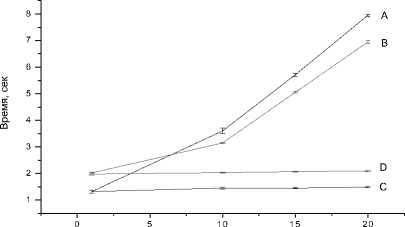

При исследовании аналгетического эффекта морфина установлено, что время пребывания на пластине крыс OXYS изначально короче, чем таковое у крыс Вистар (рис. 1), что может объясняться как повышенной болевой чувствительностью, так и высокой тревожностью животных линии OXYS.

Рис. 1. Определение болевой чувствительности у крыс линий OXYS и Вистар в тесте «горячая пластина»

Однако неизменность этого соотношения при повторных тестированиях контрольных (не получающих морфина) групп животных делает достоверным первое предположение. В то же время аналгетический эффект морфина достоверно сильнее выражен у крыс OXYS, что также свидетельствует в пользу высказанного выше предположения о более высокой чувствительности животных этой линии к морфину. Следовательно, крысы линии OXYS характеризуются высокой чувствительностью к морфину, ускоренным формированием опиатной зависимости и представляют большой интерес в качестве модели как для изучения механизмов индивидуальной восприимчивости к действию опиатов, так и для исследования общих механизмов развития наркотической зависимости.

Во второй серии экспериментов для изучения влияния иммуномодулирующих препаратов были сформированы следующие группы (n=8—12) крыс OXYS и Вистар: контрольные, потреблявшие сахарозу; получавшие морфин, так же как и в первой серии; получавшие морфин и Т-активин; получавшие морфин и миелопид; получавшие морфин и глицин, так как последний в значительном количестве содержится в мие-лопиде.

Необходимо отметить, что миелопид и Т-активин, представляющие собой комплекс пептидов костного мозга и тимуса соответственно, широко используются в клинической практике как иммуномодуляторные препараты. Влияние Т-активина, миелопида и глицина на параметры поведения животных в «открытом поле» оценивали до начала спаивания (норма) и на следующий день после инъекции препаратов.

Установлено, что единичная инъекция каждого из препаратов не влияла на поведение крыс линии Вистар, но достоверно повышала двигательную активность крыс линии OXYS (табл. 1).

Таблица 1

Влияние Т-активина, миелопида и глицина на параметры поведения крыс линий Вистар и OXYS в «открытом поле» (М±SD)

|

s R |

Показатель |

Норма (n=12) |

Миело-пид (n=12) |

Т-активин (n=12) |

Глицин (n=8) |

|

ll Q_ CU 1— О s CD |

Общее число пересеченных квадратов |

112,4± 21,5 |

106,8± 19,2 |

109,8± 22,3 |

114,8± 16,4 |

|

Количество вертикальных стоек |

10,1± 0,33 |

10,3± 0,4 |

10,0± 0,62 |

10,0± 0,46 |

|

|

Дефекации |

1,75±0,2 |

1,73±0,3 |

1,68±0,3 |

1,67±0,4 |

|

|

Груминг |

3,92± 0,31 |

4,0± 0,26 |

4,1± 0,22 |

4,1± 0,4 |

|

|

ел >-X о |

Общее число пересеченных квадратов |

39,3± 8,2 |

59,8± 7,9 * |

51,9± 9,4 * |

62,7± 6,2* |

|

Количество вертикальных стоек |

4,33± 0,28 |

4,25± 0,31 |

4,25± 0,37 |

4,4± 0,32 |

|

|

Среднее количество дефекаций |

3,1± 0,9 |

2,2± 0,5 |

2,4± 0,6 |

1,8± 0,5 |

|

|

Груминг |

2,1±0,24 |

2,0±0,26 |

2,1±0,22 |

2,1±0,22 |

Примечание. Достоверность различий между группами животных оценивали с помощью статистической программы (Statistica 6, «StatSoft»), используя критерии Fisher и Neuman-Keuls. * – р≤0,001 между крысами OXYS в норме и после введения препаратов.

У животных этой линии также несколько снизился показатель количества дефекаций, что может свидетельствовать о снижении уровня эмоциональной реактивности. Ни один из использованных препаратов не вызвал достоверных изменений количества потребляемого морфина. При этом как Т-активин, так и миело-пид повлияли на сроки формирования опиатной зависимости у крыс обеих линий. Если у крыс OXYS, как было указано выше, первые признаки синдрома отмены в ответ на введение налоксона появлялись на 15-й день потребления морфина, а полная картина развивалась к 20му дню, то при использовании миелопида и Т-активина первые признаки абстинентного синдрома возникали на 21-й день, а полная картина синдрома отмены развивалась к 25-му дню. Крысы OXYS, которым вводили глицин, по срокам развития хронической опиатной зависимости не отличались от интактных животных.

После введения миелопида первые незначительные признаки реакции на налоксон возникали у крыс Вистар на 31-й, а полный ком- плекс реакций синдрома отмены был выявлен на 35-й день спаивания. У группы крыс, которым вводили Т-активин, первые признаки синдрома отмены развивались на 32-й день. Крысы Вистар, которым вводили глицин, реагировали на введение налоксона на 22-й день спаивания, то есть так же, как контрольные животные.

Глицин не оказывал влияния на развитие хронической опиатной зависимости, то есть эффект миелопида был обусловлен входящими в его состав миелопептидами. Прямые доказательства были получены при использовании индивидуальных миелопептидов 1 и 2, введение которых по той же схеме в дозе 1 μг/кг веса крысам OXYS увеличивало время формирования хронической зависимости в той же мере, что и миелопид.

Предполагаются прямые и опосредованные механизмы супрессивного влияния опиатов на иммунный ответ. Иммунологические сдвиги при синдроме хронической зависимости от морфина, показанные ранее нами и другими авторами, позволяют предположить снижение активности клеток системы мононуклеарных фагоцитов. Так, показано непосредственное взаимодействие морфина с опиоидными рецепторами иммунокoмпетентных клеток, сопровождающееся снижением фагоцитоза, хемотаксиса, продукции цитокинов и хемокинов (8, 15, 19, 20). Опосредованное супрессивное влияние морфина на иммунный ответ осуществляется через ЦНС и ГГНО: опиоиды, как известно, нарушают высвобождение адренокортикотропного гомона, что влечет за собой нарушение продукции глюкортикоидов, играющих существенную роль в регуляции иммунных реакций (20— 22). Показана также иммуносупрессия посредством автономной нервной системы (19, 20).

Продемонстрированное в настоящем исследовании влияние миелопида и Т-активина может быть связано с нормализацией функциональной активности иммунной системы при развитии зависимости и направлено, в том числе, и на «резидентные» клетки иммунной системы в головном мозге – микроглию. Нельзя исключить также непосредственное влияние препаратов на клетки нейронального ряда, поскольку ранее нами было показано, что миело-пептиды проявляют нейропротекторные свойства при морфиновой токсичности и депривации кислорода-глюкозы в культуре клеток нейробластомы С-1300 (23).

Заключение. В настоящее время нарушение нейроиммунных регуляторных взаимодействий рассматривается в качестве существенного звена в патогенезе хронической опиатной зависимости.

В связи с этим использование методов имму- 14. нокоррекции в комплексной терапии указанной патологии является патогенетически обоснован-

ным и направлено на восстановление или опти- 15. мизацию процессов психонейроиммуномодуля-ции. Механизмы действия иммуномодуляторов на развитие опиатной зависимости еще предстоит изучать. Тем не менее использование миелопида и Т-активина существенно продлевает период развития хронической зависимости от 16. морфина, что ставит вопрос о целесообразности

использования данных препаратов в комплексной терапии синдрома наркозависимости.