Влияние инновационной среды на развитие профессиональной компетентности научно-педагогических работников

Автор: Котлярова Ирина Олеговна

Рубрика: Междисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

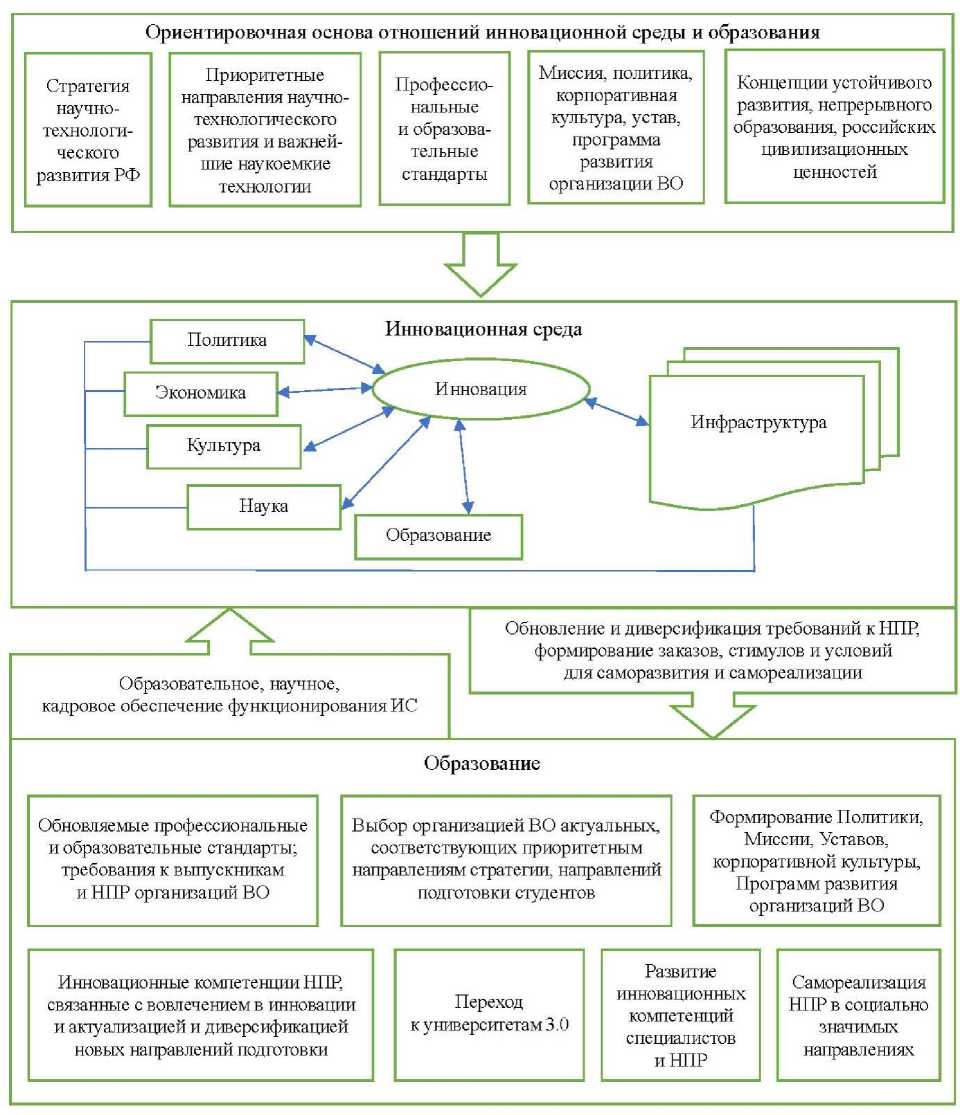

Образовательные системы функционируют в инновационных средах, в том числе выходящих за пределы сферы образования. Во внешних средах формируется социальный заказ сфере образования, обусловленный достаточно быстрым развитием тех или иных инноваций в различных областях. Между инновационной средой, откуда поступают заказы на выпускников, запросы на выполнение междисциплинарных проектов, и сферой образования существуют множественные связи. Подготовка кадров для выполнения этих заказов является функцией администрации и научно-педагогических работников (НПР) организаций высшего образования (ВО). Инновационная среда создает благоприятные условия и становится фактором развития различных аспектов образования, в частности профессиональной компетентности НПР. Имеется объективная потребность в научно-педагогических кадрах, способных организовать образование таким образом, чтобы выпускники были готовы участвовать в выполнении заявленных социальных заказов. Одновременно НПР являются непосредственными участниками развития инновационных сред, включаясь в разработку проектов и фундаментальных основ развития технологий. Настоящая статья имеет целью выявить закономерные связи между инновационной средой и развитием профессиональной компетентности НПР организаций ВО. Охарактеризована инновационная среда, значимая для развития профессиональной компетентности НПР, выявлены ее признаки. Обоснованы связи и определены факторы, обусловливающие развитие профессиональной компетентности НПР в современный период. Сформулированы закономерности развития профессиональной компетентности НПР в инновационной среде.

Инновационная среда, образование, профессиональная компетентность, нпр, отношение, связь, закономерность

Короткий адрес: https://sciup.org/147245985

IDR: 147245985 | УДК: 378.016 | DOI: 10.14529/ped240401

Текст научной статьи Влияние инновационной среды на развитие профессиональной компетентности научно-педагогических работников

Постановка задачи

Инновационность – один из признаков современности. Инновации возникают в разных сферах, обусловливая их развитие более высокими темпами, чем ранее, и приводя к их качественным изменениям. На практике развитие обеспечивается внедрением разнообразных инновационных технологий, обладающих свойством быстрого обновления и недостаточной изученности последствий их применения. Инновации создают особые инновационные среды, которые многие исследователи связывают с отношениями с различными объектами, системами, сферами, обеспечивающими качество жизни. Инновационные среды представляют собой самоорганизующиеся системы, обладающие синергетическими свойствами неопределенности, неустойчивости, высокой степени энтропии. В то же время инновации являются движущей силой развития соответствующих областей науки и практики [6, 16, 17].

Образование тесно связано с инновационными средами из всех сфер человеческой жизнедеятельности хотя бы в силу того, что имеет назначением подготовку кадров для этих сфер. В этом смысле образование есть значимый фактор развития инновационных сред [15]. При этом спектр прямых и обратных связи образования и науки, образования и экономики многообразен, но не является единственным видом значимых для образования связей. Целесообразно также исследовать связи с инновационной средой, обусловливающие выбор тенденций развития образования. Эти и другие связи общего характера между инновационными средами и образованием позволяют постулировать наличие влияний инновационных сред на различные аспекты ВО, в частности, на развитие профессиональной компетентности НПР. В контексте отношений инновационных сред и образовательных систем в статье поставлены задачи: 1) выявить признаки инновационной среды; 2) определить характер отношений между инновационными средами и образованием; 3) выявить закономерности развития профессиональной компетентности НПР в инновационных средах.

Обзор литературы

Исследователи отмечают, что именно инновации являются главной движущей силой качественных изменений в общественной жизни. М. Кастельс пишет, что «исторические свидетельства указывают на то, что в целом чем теснее отношения между центрами инновации, производства и использования новых технологий, тем быстрее идет трансформация обществ и тем больше положительная обратная связь между социальными условиями и общими условиями для дальнейших инноваций» [7, с. 56]. Инновации образуют эпицентры инновационных сред. В данном контексте географическую близость к инновации автор считает одним из существенных признаков инновационной среды: «Хотя концепция среды не обязательно включает пространственное измерение, я утверждаю, что в случае отраслей информационной технологии, по крайней мере в этом столетии, пространственная близость является необходимым материальным условием существования таких сред из-за свойств природы взаимодействий в инновационном процессе» [7, с. 365].

Понятие инновационной среды неотделимо от категории отношения. Наиболее общие определения инновационной среды включают наличие отношений как один из ключевых родовых признаков данного понятия. R. Camagni определил инновационную среду как «совокупность сетевых сложных неформальных социальных отношений на ограниченном географическом пространстве, часто определяющих внешний имидж и особые специфические внутренние представления и чувства «принадлежности», которые стимулируют инновационность территории через синергетичность и процессы коллективного обучения» [30, с. 4]. Д.В. Котов утверждает, что «инновационная среда социально-экономической системы образуется путем взаимосвязи и взаимодействия субъектов инновационной деятельности, регулирующейся нормативно-правовыми и экономическими механизмами, и возникает при создании, обращении и использовании инноваций» [12].

М. Кастельс понимает под инновационной средой «специфическую совокупность отношений производства и менеджмента, основанную на социальной организации, которая в целом разделяет культуру труда и инструментальные цели, направленные на генерирование нового знания, новых процессов и новых продуктов» [7, с. 365]. Еще одной характерной особенностью инновационной среды М. Кастельс считает «ее способность генерировать синергию, т. е. добавленная стоимость получается не из кумулятивного эффекта элементов, присутствующих в среде, но из их взаимодействия. Инновационные среды являются фундаментальными источниками инновации и создания добавленной стоимости в процессе промышленного производства в информационную эпоху» [7, с. 365].

В экономике разрабатываются теории различных информационных сред (агломерации, кластеров, близости, сетей, развития организационных механизмов) [2, 26]. Инновационные среды могут существовать на разных уровнях. J. Kolehmainen в контексте исследования агломерации выделяет 3 уровня инновационных сред: структурный и институциональный, уровень организационных отношений и уровень индивидуумов [31]. Lu Xingqi, Zhang Hongle рассматривают инновационную среду во взаимосвязи с производством. В таком понимании авторы выделяют два уровня инновационных сред: жесткое или осязаемое окружение (материальные объекты) и мягкое или неосязаемое окружение (дух, атмосфера – нематериальная сфера) [2, 8]. Инновационная среда может охватывать политику, экономику, культуру, науку, образование и отношения между этими элементами. Образование также охватывается сетью данных отношений и играет свою роль в инновационной среде. При этом внутри образования под влиянием внешних инновационных сред также складывается своя инновационная среда, находящаяся в отношениях с более общей средой, но и обладающая собственной спецификой. Авторы используют термин «инновационная образовательная среда» или указывают на ее отдельные виды, например, «инновационный образовательный кластер» [9].

Большинство авторов теорий инновационных сред имеют в виду среду развития региона и в данном контексте рассматривают взаимосвязи между сферами. В частности, это отражается и в структуре исследуемых сред. Так, в составе инновационных кластеров Э.В. Степанова выделяет две группы составляющих инновационной среды:

-

1) по классификационному признаку функциональные области выделены: научная, образовательная и производственная среда кластера;

-

2) группа инфраструктурной составляющей включает инновационную, социальную инфраструктуру» [21].

Взгляды ученых на инновационную среду систематизированы и представлены в виде ряда концепций:

-

«1 . Концепция «близости» (Kirat и Lung 1999; Torre и Gilly 2000; Boschma 2005; Torre и Rallett 2005; Menzel 2008).

-

2. Концепция «агломерации» (Kolehmai-nen).

-

3. Концепция «кластера» (Д.А. Харт).

-

4. Концепция «социальных отношений и сетей» (Jenson J. Ole).

-

5. Концепция китайских исследователей (Lu Xingqi, Zhang Hongle)» [8].

Субъектами взаимодействия в инновационной среде являются специалисты разного профиля, представители бизнеса, науки, производства, образования. Помимо непосредственных профессиональных компетенций они должны обладать компетентностью в области инноваций. По мнению О.Б. Скородумовой, «способность к продуцированию инноваций предполагает наличие следующих условий: 1. Наличие высокообразованной «самопро-граммирующейся» рабочей силы, способной использовать новые знания для повышения производительности труда. 2. Генерирование новых знаний в области науки, техники и управления. 3. Наличие предпринимателей, способных к созданию инновационных биз-нес-проектов. 4. Наличие предпринимательской культуры, прозрачности в деловых отношениях» [19, с. 67].

Особую категорию субъектов взаимодействия в инновационной среде составляют НПР организаций ВО. Если для преподавателей университетов 1.0 и 2.0 были характерны соответственно образовательная и сочетание научной и образовательной деятельности, то в условиях инновационной среды их функционал значительно расширяется и начинает соответствовать функционалу НПР университетов 3.0. В условиях взаимодействия науки, бизнеса, образования, технологий исследуются инновационные функции и компетенции НПР и их развитие [5, 18]. По мнению Е.О. Германович «университеты не только должны создавать интеллектуальную собственность, но и активно внедрять ее в коммерческую деятельность. Ведь университет как источник этих разработок имеет возможность и обязанность самостоятельно преобразовывать знания в интеллектуальный капитал, используя преимущества глобализации, открытости, динамичности, технологичности и постоянного притока активной молодежи» [5, с. 144]. Характеризуя активного преподавателя, стремящегося к саморазвитию, Ю.С. Серяпина выделяет в его академической мобильности образовательную, научную и предпринимательскую составляющие [18].

Достаточное число современных исследований посвящено выявлению особенностей и закономерностей развития компетентности или квалификации НПР в условиях XXI в. [2, 10, 20]. Исследованы вопросы интеграции образования, науки и производства, подготовки в этих условиях специалистов и повышение квалификации НПР [3, 14, 35, 36]. Имеются исследования о повышении квалификации преподавателей в условиях экономики знаний [24]. Изучаются вопросы развития профессиональной компетентности НПР в инновационной среде. Однако при этом под инновационной средой часто понимается образовательная среда, в которой используются инновационные технологии [9, 28]. Этим обусловливается потребность в исследованиях развития профессиональной компетентности НПР в условиях инновационной среды региона.

Материалы и методы

Основными исходными материалами для проведения исследования послужили нормативно-правовые документы федерального уровня, задающие ориентиры развития стран, а также современные концепции развития общества, экономики, технологий и образования.

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации определяет «цель, основные задачи и приоритеты научнотехнологического развития Российской Федерации, устанавливаются принципы, основные направления государственной политики в этой области и меры по ее реализации, а также ожидаемые результаты реализации настоящей Стратегии, обеспечивающие устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие Российской Федерации на долгосрочный период» [22]. Стратегия определяет те направления, которые в наибольшей степени нуждаются в квалифицированных кадрах и в которых ожидается бурный рост инновационных центров и сред.

На основании Указа Президента «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий » от 18.06.2024 № 529 выбрано приоритетное направление «Укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышения уровня его образования» [23]. Данное направление должно пронизывать все другие направления развития российского общества, обеспечивая его нравственную, ценностную основу.

Профессиональные и федеральные государственные образовательные стандарты констатируют необходимые компетенции для реализации Стратегии, динамически изменяясь в соответствии с новыми вызовами. Стандарты задают целевые ориентиры для системы высшего образования, которые и являются системообразующими элементами проектирования образования.

Направления, технологии и идеи, заложенные в Стратегии, доводятся до организаций ВО и конкретизируются в миссиях, политике, корпоративной культуре университетов; постулируются в Уставах организаций высшего образования и программах их развития .

В основе исследования лежат междисциплинарные научные концепции устойчивого развития, непрерывного образования и российских цивилизационных ценностей . Общие положения концепции устойчивого развития [25, 27, 33, 34] являются одной из ориентировочных основ устойчивого развитие Российской Федерации. Концепция задает методологию, вызовы и ограничения в практической реализации развития страны. Концепция непрерывного образования [4, 29] раскрывает возможности роста профессиональной компетентности НПР без ограничений в любом социально значимом выбранном направлении, коррелирующем с задачами Стратегии. Ориентировочную основу всех процессов составляет концепция цивилизационных российских ценностей. Это исторически присущие российскому народу ценности, которые определяют помыслы, стремления, поведение и созидательный труд наших соотечественников. В статье В.А. Лепехина предложена версия состава российских цивилизационных ценностей. Автор пишет: «Получаем в итоге адаптированные к ситуации в современной России новые и своеобразные российские «Десять заповедей»: «Справедливость, Созидательность, Самобытность, Семья, Святость, Совесть, Суверенность, Солидарность, Сотрудничество, Сбережение народа» [13]. Ценности не рядоположены, образуют различные структуры в разных сферах, однако достаточно валидно представляют образец идентичности российского народа.

Названные материалы использованы в качестве ориентировочной основы исследования.

Использованные в исследовании методы представлены в таблице.

Как показывает обзор научной литературы, разные авторы отдают приоритет разным признакам инновационных сред. Некоторые признаки отмечаются рядом авторов, другие являются оригинальными находками отдель- ных авторов. При решении первой задачи исследования учитывались частота упоминания признака, его соотнесенность с общепринятыми концепциями инновационных сред и его значимость для предмета нашего исследования как готового результата, либо предпосылки для получения авторского результата. Для определения характера отношений между инновационными средами и образованием первостепенное значение играл опыт, отраженный на сайтах организаций ВО и в научных публикациях. Он анализировался, абстрагировались значимые отношения. Выявление закономерностей развития квалификации НПР в инновационных средах осуществлялось преимущественно теоретическими методами с использованием правил логического вывода.

Результаты и их обсуждение

На основании анализа определений и разработанных учеными структур инновационной среды нами выявлены ее признаки, значимые для предмета нашего исследования. Признаки выявлены по критериям частой повторяемости и соответствия цели и предмету исследования. Выявлены признаки:

-

• обязательное наличие отношений между средой и другими сферами; концентрация вокруг значимых научно-технологических объектов региона;

-

• направленность на повышение качества жизни;

-

• пространственная близость к инновационным объектам;

-

• охват научной, производственной, экономической, технологической, социальной сфер, их инфраструктуры;

-

• влияние на развитие других инновационных сред;

-

• способность генерировать синергию;

-

• обусловленность тенденций развития ВО заказом со стороны инновационных сред;

-

• влияние на требования к образованию, компоненты образования, состав компетенций НПР ВО, на требования к их компетентности.

Соответствие методов исследования поставленным задач

Задачи исследования

Методы исследования

Выявить признаки инновационной среды

Анализ научной литературы, теоретические методы

Определить характер отношений между инновационными средами и образованием

Анализ научной литературы, описанного опыта взаимодействия инновационных сред и образования, теоретические методы, анализ материалов на правительственных сайтах и сайтах университетов

Выявить закономерности развития профессиональной компетентности НПР в инновационных средах

Методы логического вывода, синтез

Характер отношений между инновационными средами и образованием основывается на устойчивых и закономерных связях между ними.

Прежде всего это связи идейно-политического характера , обусловливающие выбор стратегических ориентиров развития сферы образования. Аксиологически эти связи определяются цивилизационным менталитетом человечества современности. Они обусловлены политическими тенденциями, наличием разногласий и коалиций, которым присущи общие ценности. На междисциплинарном уровне влияние на образование оказывают идеи устойчивого развития мира, столкновение идей современных форм гуманизма и тотальная цифровая трансформация мира. В области мирового образования ученые разных стран сегодня выделяют тенденции цифровизации, непрерывности, плюрализма. Данные тенденции обеспечиваются распространением цифровых форматов получения ВО, развитием технологий дистанционного обучения, открытием множества образовательных сайтов и платформ. Одной из ведущих тенденций высшего образования является его интернационализация [32]. Она объективно обусловлена общемировой доступностью ВО, возрастающей открытостью мира на всех областях человеческой жизнедеятельности (даже при наличии частных ограничений, вызванных, например, политическими разногласиями между странами). Интернационализация включает диалектически связанные противоположные тенденции: унификации, сглаживания различий и сохранение оригинальности, национальной специфики образования. В контексте данной тенденции сегодня актуальна идейная связь между политикой государства и развитием российского высшего образования: разрабатывается национальная доктрина высшего образования. Повышение уровня образования определено как одно из приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации.

Прямые и обратные связи образования и науки, образования и экономики складывались веками, принимая приемлемые для соответствующих исторических, политических, экономических условий формы. Научные новации оказывают прямое влияние на развитие ВО: они входят в адаптированном виде как составные части в содержание образования, обусловливают возникновение новых направ- лений подготовки и включение в образовательные стандарты новых компетенций, в том числе компетенций высшего порядка, освоение которых студентами форсирует развитие наук. Инновационные технологии в области производства часто являются плодом совместной деятельности НПР, представителей предприятий, студентов, аспирантов, докторантов. Их возникновение также обусловливает формирование обогащенных списков компетенций и содержания образования, внедрение новых форм и технологий обучения, например, сетевых форм образования и проектного обучения. «Взаимодействия систем технологических открытий и применений, а именно в синергетических свойствах того, что известно в литературе как «инновационная среда» [7, с. 55, 56]. В настоящей статье раскрыты прямые и обратные связи между инновационными средами, возникающими в соответствии со стратегией научно-технологического развития страны, и развитием компетентности специалистов-выпускников [1] и преподавателей организаций ВО (см. рисунок).

В настоящий период именно инновационные среды регионов являются наиболее влиятельными факторами и движущими силами развития профессиональной компетентности НПР. Прежде всего инновационные среды помещают НПР в качественно новые условия, в которых им необходимы принципиально другие компетенции. При этом можно сказать, что социальный заказ на НПР, обладающих соответствующими профессиональными функциями и компетентностью, формируется в инновационных средах. Заказ утверждается в документах федерального значения, в динамичных профессиональных стандартах и ФГОС ВО. В организациях ВО он обусловливает разработку Устава, миссии, программы развития. Квинтэссенцию роли образования в инновационных средах составляют его образовательные, научные, стимулирующие, развивающие, кадроформирующие функции.

Таким образом, можно говорить о коэволюции инновационной среды и образования, поскольку оба обусловливают скоординированное развитие друг друга. Координация достигается на основе общей цели научнотехнического развития регионов, что для образования служит не прямой, а опосредованной целью, непосредственно не очевидной для представителей НПР.

Инновация

Инфраструктура

Образование

Образовательное, научное, кадровое обеспечение функционирования ИС

Обновление и диверсификация требований к НИР, формирование заказов, стимулов и условий для саморазвития и самореализации

Инновационная среда

Переход к университетам 3.0

Развитие инновационных компетенций специалистов и ПНР

Самореализация НПР в социально значимых направлениях

Инновационные компетенции НПР, связанные с вовлечением в инновации и актуализацией и диверсификацией новых направлений подготовки

Выбор организацией ВО актуальных, соответствующих приоритетным направлениям стратегии, направлений подготовки студентов

Обновляемые профессиональные и образовательные стандарты.; требования к выпускникам и НПР организаций ВО

Формирование Политики, Миссии, Уставов, корпоративной культуры, Программ развития организаций ВО

Образование

Наука

Политика

Культура

Экономика

Отношения между инновационными средами и образованием

|

Ориентировочная основа отношений инновационной среды и |

образования |

||||||||

|

Стратегия научно-технологического развития РФ |

Приоритетные направления научнотехнологического развития и важнейшие наукоемкие технологии |

Профессиональные и образовательные стандарты |

Миссия, политика, корпоративная культура, устав, программа развития организации ВО |

Концепции устойчивого развития, непрерывного образования, российских цивилизационных ценностей |

|||||

Наличие определенных связей обусловливает возникновение ряда закономерностей. Совершенно очевидным является наличие закономерности, заключающейся в том, что потребность в развитии личной и социально значимой профессиональной компетентности обусловлена как внутренними, так и внешними факторами [11]. Значимый внутренний фактор - это направленность личности НПР на саморазвитие в социально востребованных направлениях. В момент констатации ее состояния - это характеристика направленности, ценностей, идеалов, стремлений, направлений саморазвития. Однако следует учитывать и условия, в которых эти качества становятся, которые воздействуют на внутренний мир НПР непрерывно. К благоприятным условиям надо отнести наличие указанных стратегических ориентиров в образовательной организации и создание соответствующей им корпора- тивной культуры. При этом знание стратегических ориентиров не является гарантией принятия их НПР. Поэтому необходимым условием является также принятие представителями НПР для себя стратегиче ских ориентиров научно-технологического развития Российской Федерации и регионов, традиционных цивилизационных российских ценностей, корпоративных ценностей НПР, в частности в каждой отдельной организации, способность глобально мыслить. В этом случае понятно, что сложившееся состояние профессиональной компетентности НПР влияет на путь его дальнейшего развития. В этой связи объективна и очевидна закономерность зависимости пути развития профессиональной компетентности НПР от ее начального состояния [11]. Уточним закономерности, которые конкретизируется из общих тезисов в условиях взаимосвязи образования и инновационных сред. Это позволяет уточнить общие закономерности и конкретизировать их применительно к современным условиям:

Инновационные среды являются источником формирования социального заказа на ПНР ВО и обусловливают социально значимые направления их развития.

Включение в инновационные среды требует развития профессиональной компетентности НПР в образовательном, научном, предпринимательском и сопутствующих аспектах.

Заказ со стороны инновационных сред обусловливает тенденции, миссию и про- грамму развития организаций высшего образования, функционал и компетенции НПР и тенденции развития их профессиональной квалификации.

Принятие ценностей инновационных сред администрацией и ПНР в образовательной организации создает в нейинновационную образовательную среду, коррелирующую с инновационной средой.

Обязательным условием участия НПР в реализации стратегических направлений научно-технологического развития Российской Федерации и регионов является синергия требований инновационных сред, традиционных цивилизационных ценностей российского образования, корпоративных ценностей НПР и личных ценностей научно-педагогического сообщества.

Саморазвитие профессиональной компетентности в инновационных средах в социально важных направлениях обусловлено готовностью НПР соответствовать инновационным требованиям к их функционалу и компетентности .

Выводы

В исследовании выявлены признаки инновационной среды, значимые для развития профессиональной компетентности НПР. Установлены отношения между инновационной средой и образованием, показана их коэволюция. Выявлены закономерные связи между инновационной средой и развитием профессиональной компетентности НПР организаций высшего образования.

Список литературы Влияние инновационной среды на развитие профессиональной компетентности научно-педагогических работников

- Буренкова, С.В. Инновационная образовательная среда как условие самореализации будущих профессионалов / С.В. Буренкова // Вестник СИБИТа. – 2015. – № 4 (16). – С. 134–137.

- Варламов, М.Г. Инновационная среда и элементы ее классификации / М.Г. Варламов // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – № 7. – С. 303–305.

- Ваулин, С.Д. Направленность дополнительного профессионального образования участников высокотехнологичных проектов на освоение высших компетенций / С.Д. Ваулин, И.А. Волошина, И.О. Котлярова // Инженерное образование. – 2023. – № 33. – С. 97–107.

- Волченкова, К.Н. Тренды развития дополнительного профессионального образования / К.Н. Волченкова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». – 2022. – Т. 14. – № 2. – С. 6–20.

- Германович, Е.О. «Университет 3.0»: фундаментальные и прикладные аспекты / Е.О. Германович // Экономическая наука сегодня: сб. науч. ст. / БНТУ. – Минск, 2024. – Вып. 19. (in Russ.) DOI: 10.21122/2309-6667-2024-19-140-150

- Долгова, В.В. Импортозамещение и развитие инноваций важные направления развития экономики России / В.В. Долгова, С.Ю. Муртузалиева, В.В. Степанов // Валютное регулирование. Валютный контроль. – 2023. – № 8. – С. 52–66.

- Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУВШЭ, 2000. – 608 с.

- Кирова, И.В. Инновационная среда как фактор повышения эффективности деятельности реального сектора экономики / И.В. Кирова // Финансовые рынки и банки. – 2021. – № 8. – https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-sreda-kak-faktor-povysheniya-effektivnosti-deyatelnostirealnogo-sektora-ekonomiki (дата обращения: 14.10.2024).

- Коломыцева, А.О. Инновационные образовательные кластеры как новая форма интеграции сетевого взаимодействия в образовательной среде / А.О. Коломыцева // Новое в экономической кибернетике. – 2019. – № 2–3. – С. 122–130.

- Коржов, С.Т. Формирование заказа на повышение квалификации научно-педагогических работников / С.Т. Коржов, Е.В. Игнатович // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 21–29.

- Котлярова, И.О. Инновационные системы повышения квалификации: моногр. / И.О. Котлярова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 320 с.

- Котов, Д.В. Методология формирования инновационной среды региона: автореф. дис. … д-ра экон. наук / Д.Н. Котов. – Уфа, 2012. – http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/metodologijaformirovanija-i-razvitija-innovacionnoj-sredy-v-regione.html (дата обращения: 12.10.2024).

- Лепехин, В.А. Понимание феномена «цивилизационные ценности» как основа развития современной российской аксиоматики / В.А. Лепехин // Культуролог. журнал. – 2021. – № 2 (44). – http://cr- journal.ru/rus/journals/538.html&j_id=47 (дата обращения: 12.10.2024).

- Моштаков, А.А. Управление ресурсами образовательно-производственного кластера в системе профессиональной подготовки специалистов / А.А. Моштаков // Человек и образование. – 2016. – № 1 (46). – С. 140–142.

- Набиев Б.Р. Образование как фактор развития инновационной среды / Б.Р. Набиев // Сб. материалов XVIII Междунар. науч.-практ. конф. «Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития», г. Новосибирск, 2014. – С. 47–52.

- Пирогов, Н.Л. Модернизация, инновации, развитие (некоторые факторы, тормозящие развитие экономики) / Н.Л. Пирогов // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2016. – Т. 7. – № 4 (28). – С. 218–220.

- Семенов, Д.В. Устойчивое развитие, наука, инновации – три вектора развития региональной экономики / Д.В. Семенов // Инновац. экономика: информация, аналитика, прогнозы. – 2024. – № 3. – С. 226–230.

- Серяпина, Ю.С. Развитие академической мобильности преподавателей университета в условиях непрерывного образования / Ю.С. Серяпина // Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Челябинск, 2023. – 26 с.

- Скородумова, О.Б. Социальные детерминанты трансформаций моделей управления в современную эпоху / О.Б. Скородумова // Научный вестник МГТУ ГА. – 2014. – № 203. – С. 62–66.

- Стародубцев, В.А. Повышение квалификации НПР: персонализация профессионального развития / В.А. Стародубцев, Е.В. Исаева // Высшее образование в России. – 2017. – № 1. – С. 93–98.

- Степанова, Э.В. Инновационная среда кластера: функциональные области и структурные элементы / Э.В. Степанова // ИЦРОН. – https://izron.ru/articles/o-nekotorykh-voprosakh-i-problemakhekonomiki-i-menedzhmenta-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezh/sektsiya-2-ekonomika-i-upravlenienarodnym-khozyaystvom-spetsialnost-08-00-05/innovatsionnaya-sreda-klastera-funktsionalnye-oblasti-istrukturnye-elementy/ (дата обращения: 18.10.2024).

- Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». – https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408518353/ (дата обращения: 28.10.2024).

- Указ Президента «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий» от 18.06.2024 № 529. – http:// publication.pravo.gov.ru/document/0001202406180018?index=3 (дата обращения: 28.10.2024).

- Филатов, С.А. Непрерывное профессиональное образование в контексте экономики, основанной на знаниях: автореф. дис. … д-ра экон. наук / С.А. Филатов. – Томск, 2006. – 37 с.

- Цели устойчивого развития: глобальный договор ООН. – https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/ (дата обращения: 21.04.2024).

- Чистякова, Н.О. Анализ основных теоретических подходов к исследованию инновационной среды региона / Н.О. Чистякова // Вестник науки Сибири. – 2011. – № 1 (1). – http:www.sjs.ru (дата обращения: 21.06.2024).

- Шакиров, А.Д. О концепции устойчивого развития и ее принципах / А.Д. Шакиров // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2011. – № 1. – С. 217–225.

- Шарипова, Ш.С. Инновационная образовательная среда и психолого-педагогическое взаимодействие как факторы развития профессиональных компетенций преподавателя высшей школы / Ш.С. Шарипова // Психология человека в образовании. – 2023. –Т. 5. – № 3. – С. 452–457.

- A Memorandum on Lifelong Learning. – https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000199325 (дата обращения: 21.04.2024).

- Camagni, R. Introduction: from the local “milieu” to innovation through cooperation networks // Camagni R. Innovation Networks: spatial perspectives. – London: Bedhaven Press, 1991. – P. 1–9.

- Kolehmainen, J. Territorial agglomeration as a local innovation environment the case of a digital media agglomeration in Tampere, Finland / J. Kolehmainen // Massachusetts Institute of Technology, Special working paper series on local innovation systems, 2002. – P. 25–29.

- Seriapina, Y.S. The concept of “home” internationalization in higher education: experience of South Ural State University / Y.S. Seriapina // Edulearn17 Proceedings: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies. – Barcelona, Spain. – July, 2017. – P. 9378–9384.

- Shallcross, T. Sustainability education, whole school approaches, and communities of action / T. Shallcross, J. Robinson // Participation and learning. – Dordrecht: Springer, 2008. – P. 299–320. DOI: 10.1007/978-1-4020-6416-6_19

- Sterling, S. Sustainable education: revisioning learning and change / S. Sterling, D. Orr. – Cambridge: UIT Cambridge Ltd., 2001. – 96 p.

- Vaulin, S. Integration of education, science and entrepreneurship in student training and professional development of academic staff and enterprise employees / S. Vaulin // INTED2017 Proceedings. – 2017. – P. 2701–2704.

- Voloshina, I. Lifelong learning for university human resource development / I. Voloshina, I. Kotlyarova // INTED2017 Proceedings. – 2017. – P. 2669–2673.