Влияние экологических условий на основные селекционные признаки подсолнечника

Автор: Бочковой А.Д., Назаров Р.С.

Статья в выпуске: 2 (131), 2004 года.

Бесплатный доступ

Проведено испытание 12 сортов-популяций, 1 1 межлинейпых гибридов и 12 самоопылённых линий подсолнечника в регионах с контрастными почвенно-климатическими условиями (Краснодарский край и Волгоградская область). Установлено существенное влияние экологических условий на основные хозяйственно ценные признаки у подсолнечника. Различия но урожайности при испытании в условиях Волгоградской области по сравнению с Краснодаром составили по абсолютной величине у сортов-популяций 0,67 т/га, гибридов - 0,92 т/га и самоопылённых линий 0.45 т/га. В процентном отношении к средней величине урожайности по двум точкам испытания эти различия составили 34,0 % для сортов, 43,2 % для гибридов и 50,0 % для самоопылённых линий. Доли влияния различных факторов (генотипа, места испытания и года испытания) на изменчивость признака урожайности при параллельном испытании сортообразцов подсолнечника в Нижневолжском и Северо-Кавказском pet ионах составили: - у сортов-популяций - 11,9; 27,9 и 11,3 % соответственно для генотипа, места и года: у межлинейных гибридов - 8,6; 37,3 и 19,4 %; - у самоопыленных линий 8,3; 26.5 и 24,3 %. Высокая стабильность по сбору масла с гектара при испытании в различных почвенно-климатических условиях отмечена у сортов ВНИИМК 8883 улучшенный. Мастер и Р 453 (Родник), гибридов Кубанский 930 и Темп. Стабильно высокой урожайностью выделились линии ВК-499 и ВК-464.

Короткий адрес: https://sciup.org/142150686

IDR: 142150686 | УДК: 633.854.78:631:52

Текст научной статьи Влияние экологических условий на основные селекционные признаки подсолнечника

На территории России проходят абсолютные биологические границы возможно-ю географического распространения важнейших сельскохозяйственных культур (А.А. Жученко, 200 І).

Вот почему сорта и гибриды подсолнечника, способные реализовать свои потенциальные возможности только в условиях интенсивного земледелия, по-видимому, найдут лишь ограниченное распространение у пас в стране.

Наиболее перспективными будут сортообразцы, не только отзывающиеся на повышенный агрофон. но и сохраняющие урожайность на достаточно высоком уровне при ухудшении условий выращивания. В згой связи актуальной для селекционеров задачей становится изучение стабильности сортообразцов по урожайности и другим признакам при иены гании их в зонах с кон трастными почвенно-климатическими условиями (И. Пешек, И. Гартман, И. Пидерле, 1988).

Опыт создания сортов пшеницы и риса с широким потенциалом географической адаптации доказал целесообразность одновременной оценки селекционного материала в различных экологических зонах (А.А. Жученко, 2001). При этом предпочтение должно отдаваться региональным селекционным программам, направленным на создание сортов и гибридов, адаптированным к местным условиям.

Во многих странах мира в последние годы растениеводство ориентирую! не на максимальную, а на онтимальную, но устойчивую по годам урожайность, а проблему повышенпя около! ической устойчивости сельского хозяйства включают еі число важнейших национальных приоритетов (А.А. Жученко. 2001).

По определению Жученко А.А. (2001) под экологической устойчивостью сорта и агроценоза понимается «их способность противостоять неблагоприятным факторам среды, то есть не снижать урожайность при избы тках и недостатках температуры, влажности и гак далее». Потенциальная же продуктивность обычно означает способность угилизироваіь определенное количество солнечной энергии и других компонентов при идеальных условиях внешней среды.

Именно экологическая устойчивость является наиболее «дефицитной» категорией в генофонде растений, а средообразующий потенциал большинства видов пока крайне слабо изучен (А.А. Жученко, 1994, 2001).

В основе применяемых в настоящее время методов измерения реакции сортов и гибридов на изменяющиеся условия среды лежит анализ их продуктивности в зависимости от изменения средней величины урожая всей совокупности исследуемых генотипов (А.!,. Дьяков, 1988).

Исследования проводили в Новоаннинском районе Волгоградской области в 2001-2003 ы . Почвы опытного участка представлены обыкновенным чернозёмом. Мощность гумусового горизонта составляет 35-38 ем, содержание гумуса 3,5-3,8 %. Уровень по тенциального плодородия дос гаг очно высокий.

Гемпсратура и влага основные климатические факторы, определяющие рост и развитие растений, поэтому при описании погодных условий за годы проведения исследований основное внимание уделено этим показателям.

Гак, в 2001 г. за период вегетации (май-сентябрь) выпало 218 мм (105 % нормы). 13 мае осадков выпало 62 мм (200 % нормы), ғз июне 69 мм (144 % нормы), в июле всего 4 мм (8 % нормы), в августе 33 мм (1 14 % нормы), в сентябре 50 мм (106 % нормы).

Среднесуточная температура воздуха превышала среднемноголетние показатели в июле на 3,6 °C, в августе на 0,9 °C, в сентябре на 0,4 °C, а в мае и июни она была ниже нормы на 0,6 °C и 2,1 °C соответственно. Из 5 месяцев по количеству осадков один месяц был сухой, а 4 - увлажнённые.

Повышенная температура воздуха и недостаток запаса влаги в почве повлияли на урожайность подсолнечника.

-

13 2002 г. осадков выпало несколько ниже нормы - 400 мм, за вегетационный период меньше 141 мм, или 68 % нормы. Среднесуточная температура воздуха за май-ссшябрь лишь в июле превысила среднесуточные показатели на 3,2 °C и в сентябре на 2,8 °C. В остальные месяцы она была меньше среднесуточной температуры: в мае на 0,9 "С, в июне на і, I иС, в августе на 0,5 °C.

Ниже нормы выпало осадков із мае - 74 %, июне.....73, июле - 23, августе 41 %. В сентябре выпало 59 мм осадков (126 % к среднемноголетней).

Повышенная температура воздуха и дефицит выпавших осадков, а также недостаточный запас влаги ғз почве не позволили получить хороший урожай подсолнечника.

-

13 2003 і. выпало 523 мм осадков (118 % нормы), за май-сентябрь их было 292 мм (140 % нормы), но распределялись они крайне неравномерно. Если за июнь выпало 122 мм (2 54 % нормы), то за август 72 % нормы. В мае выпало 1 12 % нормы, июле - 108. сентябре -121 % нормы.

При этом среднесуточная температура воздуха ғз мае была выше нормы на 2,2 °C, августе - на 0,5 °C. В июне показатели среднесуточной температуры были меньше среднем поголодней на 4 °C, июле - на 1 °C, сентябре на 0,5 °C.

Параллельно исследования проводились нами в этот же период на центральной экспериментальной базе Всероссийского НИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта, расположенной в северо-восточной части Краснодара, на второй надпойменной террасе реки Кубань. Высота над уровнем моря 28 м. Почвы экспериментальной базы представлены в осн сіз ном запад но-пред Кавказеким вы щелочным чернозёмом, содержащем в верхнем слое 3.7 % гумуса (Ц.Л. Швер, Т.П. Павличенко, 1990).

Благодаря большой мощности гумусового горизонта валовой запас гумуса в почве довольно значительный и составляет 640-670 т/га. Пахотный слой имеет хорошо выраженную комковатую структуру, в подпахотном горизонте - комковато-зернистую (Е.С. Блажний, 1958).

Реакция почвенного раствора верхнего горизонта близка к ней тральной с pH от 6,7 до 7.1. В 2-метровом слое почвы запасы влаги составляю'!' 560-694 мм, но на долю продукч инной влаги приходится всего около 40 % (И.Л. Кузнецов, 1959).

По агроклиматической оценке, Краснодар относят к зоне умеренного увлажнения (Ц.Л. Швер, Т.Н. Павличенко, 1990). Среднегодовое количество осадков равно 643 мм, однако распределение их неравномерное. Для лета характерны длительные периоды без дождей и большая повторяемость засух и суховеев, поэтому по обеспеченности влагой в тёплый период года территория района относится к неустойчиво увлажнённой зоне (Агробиологический справочник ио Краснодарскому краю, 1961).

В течение года средняя месячная температура изменяется от -1,8 °C в январе до 23,2 °C із июле, безморозный период длится 181-200 дней.

Температура и влага основные климатические факторы, определяющие рост и развитие растений.

Метеорологические условия в годы проведения опытов (2001-2003 гг.) были различными.

Гак, в 2001 г. за период вегетации (май-сентябрь) выпало 276 мм (102 % нормы). В мае осадков выпало 144 мм (253 % нормы), в июне всего 6 мм (9 % нормы), в июле -10 мм (17 % нормы), в августе - 3 8 мм (79 % нормы), в сентябре - 7 8 мм (205 % нормы).

Среднесуточная температура воздуха превышала среднемноголетние показатели в июле па 4,3 °C, в августе на 3,2 °C, в сентябре - на 2,4 °C. В мае гем пература воздуха была ниже нормы на 1,3 °C, в июне температура воздуха была на уровне среднемного-лезней. Из 5 месяцев по количеству осадков 2 были увлажнённые, 2 сухие и один почти близкий к норме.

Повышенная температура воздуха, а также недостаток почвенной влаги и количество осадков, выпавшие за период вегетации, повлияли на урожай подсолнечника.

-

13 2002 г. осадков выпало выше нормы - 845 мм, за вегетационный период также больше - 446 мм, или 165 % нормы. Среднесуточная температура воздуха (за май-сентябрь) превысила среднемноголетние показатели на 0,7 °C в мае, на 0,5 °C в июне, на 3,0 °C в июле и на 2,9 °C в сентябре. И лишь в августе она была ниже среднемноголетних показателей на 0.8 °C.

Ниже нормы выпало осадков только в мае - 49 % нормы. 13 остальные месяцы наблюдалось повышенное количество осадков. Гак, в июне выпало 158 мм (236 % нормы), в июле 107 мм (17 8 % нормы), в августе 94 мм (196 % нормы), в сентябре 5 9 мм (155 % нормы).

Количество выпавших осадков, большой запас влаги в почве позволили получить хороший урожай семян подсолнечника.

В 2003 г. выпало 641 мм осадков -- на 2 мм меньше нормы. За период май-сентябрь их было 218 мм (81 % нормы). Распределялись они очень неравномерно. Если за сентябрь их выпало 101 мм (266 % нормы), то в мае их вообще не было, а за июнь их выпало 14 мм (21 % нормы). 13 июле выпало 72 мм (120 % нормы), в августе 31 мм (65 % нормы).

При этом среднесуточная температура воздуха была выше среднемноголетней в течение всего периода вегетации (май-сентябрь). ЕЗ мае отмечено превышение температуры над средней многолетней на 3,7 °C, в июне - на 0,3 °C, в июле - на 0,1 °C, в августе на 1,3 °C и в сентябре - на 0,1 °C.

Материал и .методика проведения опытов. ЕЗ качестве исходного материала использовали районированные и перспективные простые межлинейные (Сигнал, Темп, Квант. Гарант, NS II 32, NS- П-52) и трёхлинейные (Кубанский 930, Кубанский 480, Ку ба 11 с к и й 941. Куба нс к и й 3 71, Кубане к и й 3 4 Г) гибриды і юдсол неч н и ка.

-

13 опы тах также использовали 12 сортов-популяций отечественной селекции: СУР, Р-453 (Родник), Метеор, Фотон, Степняк, Воронежский 638, ВПИИМК ‘8883, Юбилейный 60, Мастер, СПК, Лакомка и Крепыш; 12 константных самоопылённых линий -ВК-276, ВК-463, ВК-499, ВК-639, ВК-653, В К-808, ВК-830, BK-54L ВК-580, ВК-572, ВК-571, ВА-93 и 2 простых стерильных гибрида -- Кубанский 48, Кубанский 93 (материнские формы трёхлинейных гибридов подсолнечника).

Исследования проводили вегетационным, полевым и лабораторным методами.

Предшественник -- озимая пшеница. Основную осеннюю вспашку проводили на глубину 25-27 см с предварительным лущением стерни. Весной, по мере созревания почвы, проводили 1-2 культивации. Предпосевная обработка почвы под подсолнечник проводилась с одновременным внесением гербицида трофи.

Посев в поле проводили ручными сажалками по схеме 70x35 см, на глубину 6-8 см, но 2-3 семянки в гнездо. Делянки 4-рядковые, общей площадью 24,5 мД учётной -12,25 м". Повторность 3-кратная.

В фазх 2-3 пар настоящих листьев у подсолнечника выполняли прорывку, оставляя по одному растению в гнезде. В период вегетации проводили фенологические наблюдения: отмечали дату посева. полные (75 %) всходы, цветение (75 %) и созревание.

Оценку селекционного матер пала на устойчивость к заразихе и ложной мучнистой росе проводили на искусственном инфицированном фоне в теплице по общепринятой методике (В.С. 1 Іусговойі, 1966; Л.Я. Панченко, 1975; Г.С. Антонова, 2003).

Биометрические измерения выполняли на 10 растениях каждого варианта. Уборку проводили вручную. Сначала корзинку срезали серпом в фазу физиологической спелости и накалывали её на стебель. После подсушивания семян подсолнечника до влажности 7-8 % корзинки обмолачивали комбайном «Хёге». После очистки семена взвешивали и отбирали пробы семян массой 200-300 г для определения масличности Масличноеть определяли методом ядерно-магнитного резонанса (П.С. Попов, Е.X. Ас-пиотис, 1973). Пксперимснталыіые данные, полученные в опытах, обрабатывали различными биометрическими методами статистики (В.Г. Вольф, 1966; Б.А. Доспехов, 1979).

Рсулынишы исследовании. Проведенные нами испытания одного и того же набора соркюбращов (12 сортов-популяций, 1 1 межлинейных гибридов и 12 самоопылён-ных линий) із pci ионах с контрастными почвенно-климатическими условиями позволили установить влияние жологических условий на основные хозяйственно ценные признаки у подсолнечника.

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что изученный набор сортов, гибридов и линий резко отличался по уровню выраженности признаков в зависимости от места испытания.

Тай-шца і. Влияние жологнческнхусловий на основные хозяйственно ценные признаки v подсолнечника

Краснодар, Новоаннинский. 2001-2003 гг.

|

Исходный материал |

гг Количество изученных сорто-об-разпов |

Мес го ие-пьпания |

I Ісри-од всхо-ды-цвеге-нис, дни |

Урожайное гь |

Разноса ь В То К средней |

Мас-лич-ноегь, % |

Сбор масла |

Раа- НОС ! Ь В % К средней |

||

|

т/га |

j к кон-1 ролю |

г/га |

4 к кон-цю-лю |

|||||||

|

Copia-иопуля-ции |

Краснодар (контроль) |

58 |

23 1 |

.... |

51,5 |

1.07 |

— |

|||

|

1 Іовоаннин-СКИІІ |

59 59 <4..... |

1.64 ............. 2.59 |

34,0 |

52.4 |

0.77 1.16 |

-0,30 |

32.6 |

|||

|

[ нбриДЬ! |

Краснодар (КОН чхни.) ! Іовоаинин- емш |

49.9 |

... |

|||||||

|

' 1.67 |

0.92 |

412 |

50.3 |

0,76 |

0.40 |

41,7 |

||||

|

Само-опыленные липни |

Краснодар (КОШрО.ЗЬ) I Іовоаншш ■ ский |

59 5 7 |

1.13 |

1 1 |

47.4 |

|||||

|

0.45 |

50,0 |

49.4 |

||||||||

|

0,18 |

0,09 |

|||||||||

Так, например, различия по средней урожайности сортов-популяций при испы- ra/ши в условиях Волгоградской области по сравнению с Краснодаром составили 0.67 г/га, или 34,0 То. У гибридов такие различия были выражены еще резче - по абсолютной величине различия составили 0,92 'г/га (43,2 %).

Как и следовало ожидать, самоонылснные линии оказались наиболее чувствительными при испытании в различных условиях. Различия но урожайности у них с оста-19

вили no абсолютной величине 0,45 т/га, а но отношению к средней урожайности в двух пунктах испытания 50,0 %.

Аналогичные закономерности отмечены по сбору масла с гектара. Гак им образом, наблюдалась четкая дифференциация селекционного материала по его реакции на экологические условия выращивания в зависимости от генетических особенностей. Чем шире генетическая основа селекционного материала, тем относительно меньше у него различия при испытании в контрастных почвенно-климатических условиях и наоборот, чем уже гене тическая база, тем резче реакция на изменение внешних условий.

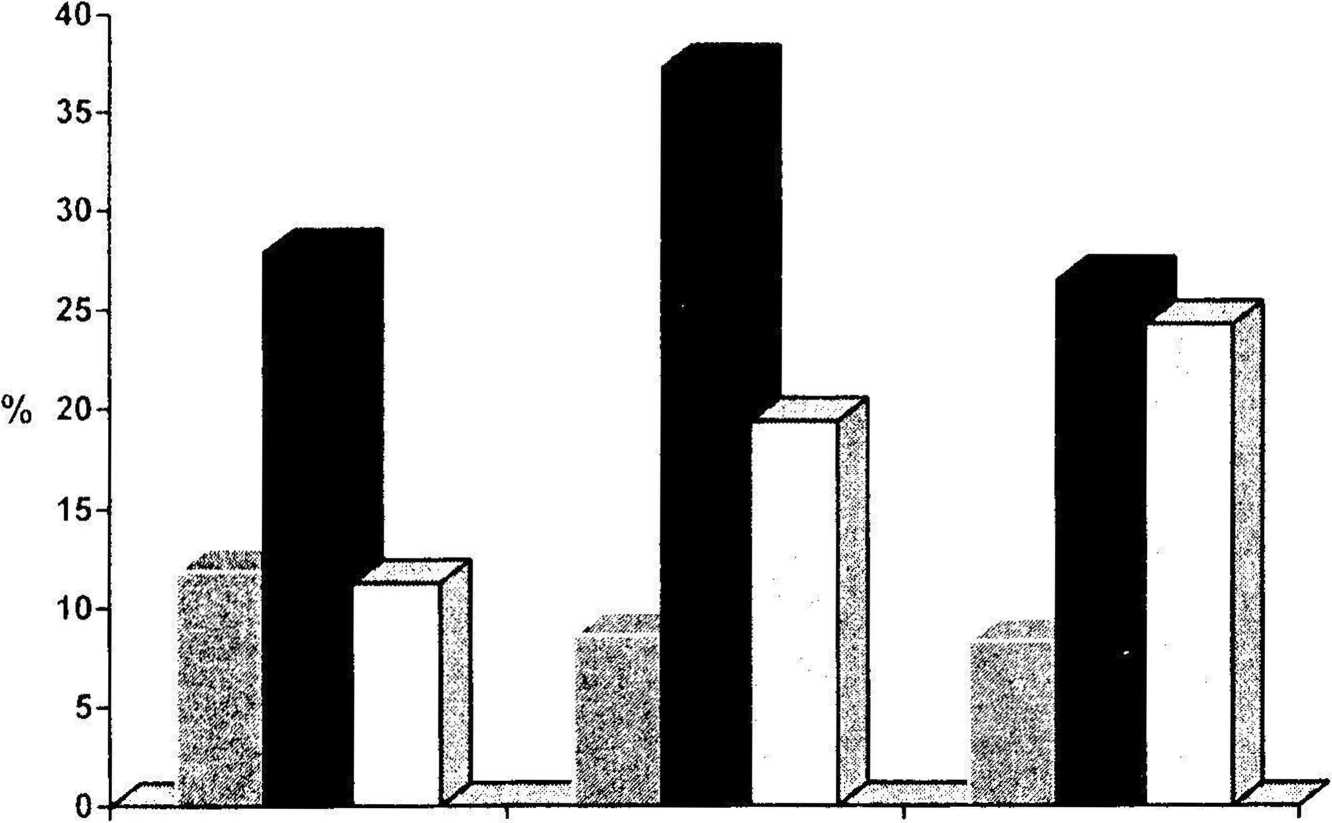

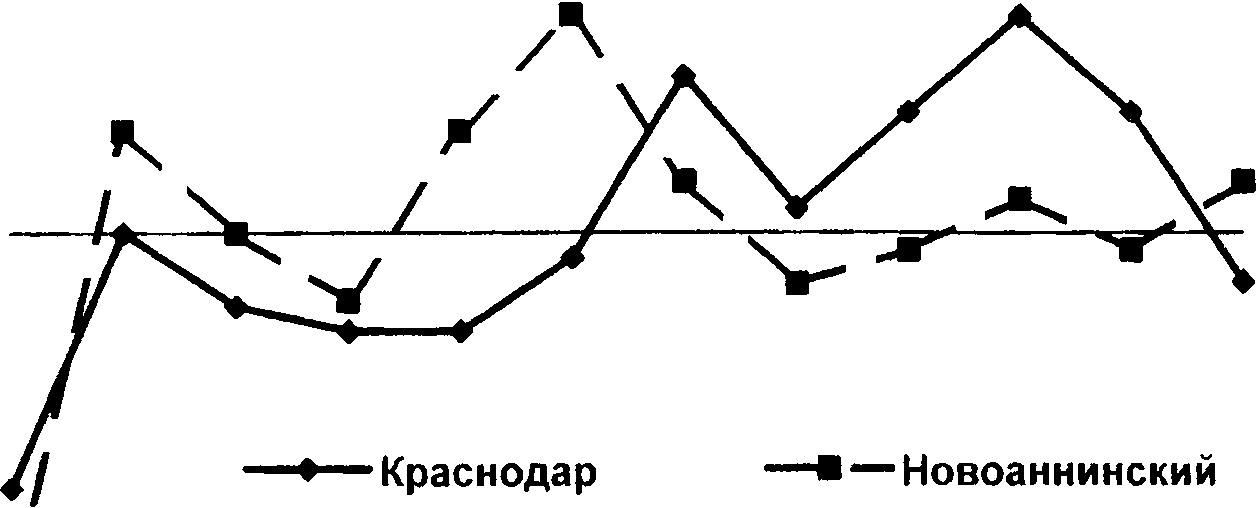

На основании полученных экспериментальных данных, нами определены доли влияния различных факторов на изменчивость сортообразцов по признаку урожайности (рис. I). Установлено, что для сортов-популяций доля влияния генотипа и года испытания находятся примерно на одном уровне. В то же время, доля влияния места испытания даже у сортов более чем в 2 раза превышает влияние генотипа и года испытания.

сорта

гибриды

линии

генотип ■ место испытания □ год испытания

Рисунок L Доли влияния различных факторов (в %) на изменчивость сортообразцов подсолнечника по урожайности. (Краснодар, Новоаннинский, 2001-2003 гг.)

13 случае гибридов, наблюдается особенно резкое возрастание роли места испытания и существенно повышается значение условий года.

-

У линий происходит выравнивание доли влияния места и года испытаний, что является показателем их особенной чувствительности к изменениям внешней среды.

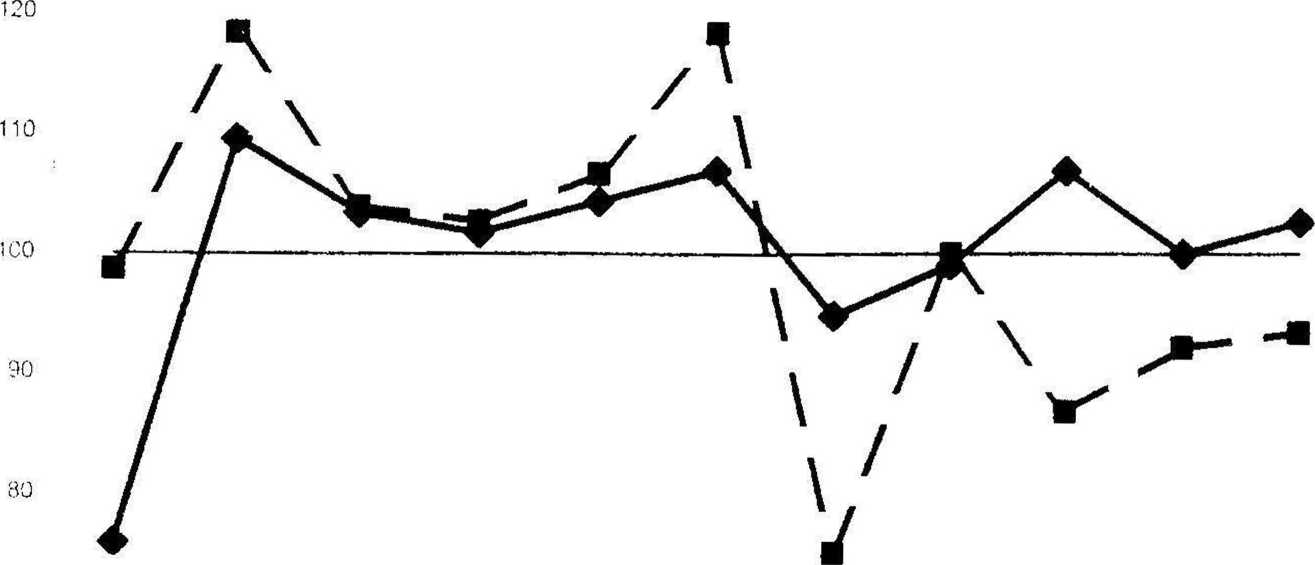

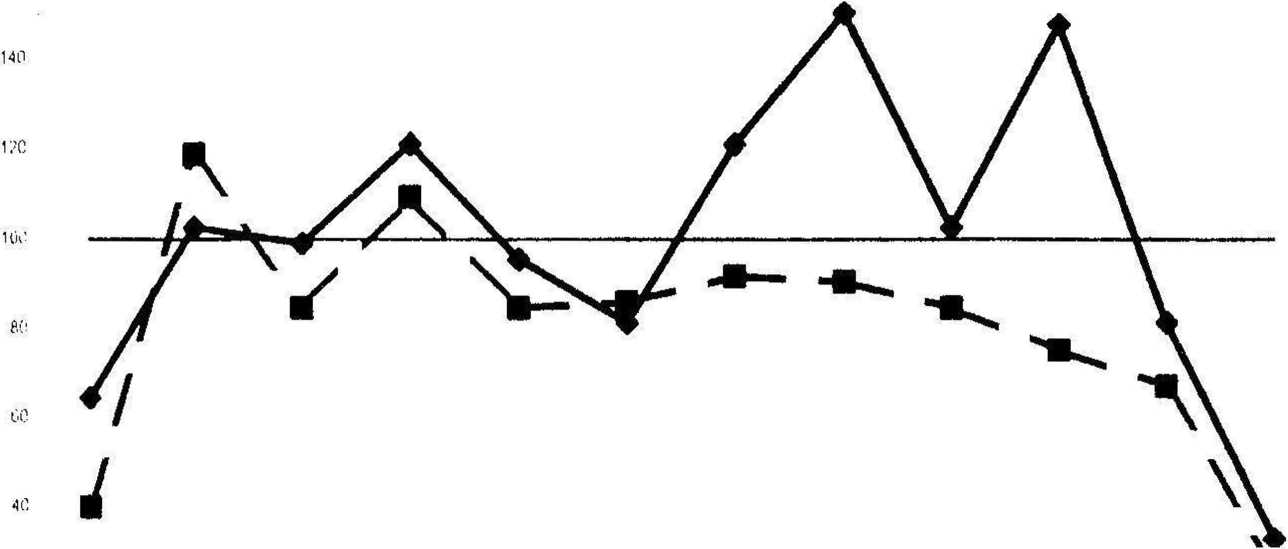

Проведенные нами опыты также позволили построить график отклонения показателей каждого конкретного генотипа от среднего значения всей совокупности изученных сортообразцов (рис. 2-4).

Рисунок 2. Отклонение от среднего уровня относительных (в %) оценок сборов масла с гектара у гибридов подсолнечника при испытании в различных почвенноклиматических условиях. (Краснодар, Новоаннинский, 2 001-2003 п\).

Среди изученных гибридов стабильно высокие показатели получены у гибрида Кубанский 93 0 и 'Темп. Гибриды Кубанский 480, Кубанский 341 и Кубанский 941 отличаются хорошей стабильностью, но по уровню выраженности признака немного уступают гибридам Кубанский 930 и Темп. И, наконец, следует упомянуть гибрид Сигнал, также отличающийся хорошей стабильностью, однако практически не превышающий средн его уровня изученной совокупности гибридов.

Установлено, что наиболее перспективным сортом, стабильно сохраняющим высокий уровень по сбору масла с гектара, прежде всего является сорт ВНИИМК 8883 улучшенный. В какой-то мере это также относится к сортам Р 453 (Родник) и Мастер.

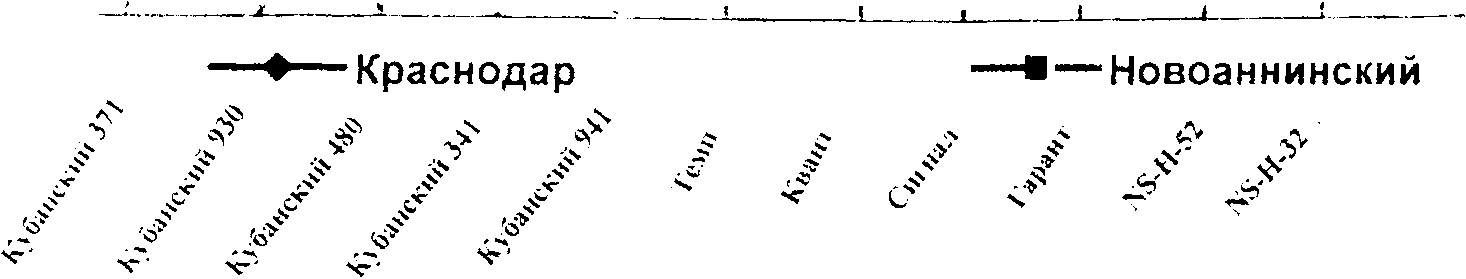

Самоопыленные линии, как правило, отличались значительно большей вариацией урожайности. Стабильно высокая урожайность при испытании как в Нижневолжском, гак и Северо-Кавказском регионах отмечена для линий ВК-499 и ВК-464 (рис. 4). Стабильно низкая урожайность установлена для линий ВК-591 и ВК-276. Наиболее резкие различия между урожайностью линий при испытании в контрастных почвенно-климатических условиях отмечены для линий ВК-541 и ВА-93. В условиях Краснодара они существенно превосходили средний уровень урожайности изученной совокупности самоопы-ленных линий, а в условиях Волгоградской области (г. Новоаннинский) их показатели оказались значительно ниже среднего уровня.

Фо г он

Сг^нях Воронежский ВНИИМК Крепыш Юбилейный Мастер

638 №83 60

сгк

Лакомка

Рисунок 3. Отклонение от среднего уровня относительных (в %) оценок сборов масла с гектара у сортов подсолнечника при испытании в различных почвенноклиматических условиях (Краснодар, Новоаннинский, 2001-2003 п\).

Проведенные нами опыты позволили также установить, что особенности реализации потенциальных возможностей изученных сортов и гибридов в значительной мере определяются условиями внешней среды. Гак, например, в условиях Северо-Кавказского региона (г. Краснодар) гибриды подсолнечника существенно превысили сорта-популяции по урожайности и сбору масла с гектара (табл. 2).

Таблица 2. Реализация потенциальных возможностей сортов и гибридов подсолнечника в контрастных почвенно-климатических условиях

Краснодар, Новоаннинский, 2001-2003 it.

|

Mucro испытания Северо-Кавказский регион (г. Краснодар) |

Исходный материал |

Урожайность |

Маслич- ! посты % |

Сбор масла |

||

|

г/га |

т к кон тролю |

т/га |

+ к кон тролю |

|||

|

Сорта-популяции (ко нтроль) |

2.31 |

— |

51,5 |

1,07 |

— |

|

|

I иб риды |

_2,59_ |

+0.28 |

_ 49,9 |

__1.16____ |

_;Ну)9__ |

|

|

! Іижневолжский регион (г. 1 Іовоапнипский) |

Сорта-популяции (контр оль) _ |

1,64 |

- |

52.4 |

0,77 |

|

|

1 ибриды___ |

1,67 |

-г0,03 |

50 ,3____ |

0,76 __ |

_-мі _ |

|

|

- |

— |

0.17 |

0,08 |

|||

В го же время, в более жестких условиях Нижневолжского региона (г. Новоан-нинекий) угот же набор гибридов по урожайности и сбору масла с гектара практически не отличался от соответствующих показателей сортов-популяций.

Оз меченные нами закономерности подтверждают вывод академика Жученко ДА. (2001) о том, что «при действии абиотических стрессоров (температурных, водных и т.д.) наибольший урон несут сорта с высокой потенциальной продуктивностью». Гибриды подсолнечника лучше, по сравнению с сортами-популяциями, отселектирован- мы на «техногенную интенсивность» - то есть способность обеспечивать высокую прибавку урожая за счет использования минеральных удобрений, пестицидов, мелиорантов, орошения и т. д. По этой причине в благоприятных условиях в Северо-Кавказском регионе они обладают преимуществом над сортами-популяциями. В то же время, отсутствие таких преимуществ гибридов при испытании в жестких почвенно-клима-тических условиях Нижневолжского региона, свидетельствует о том, что другие возможности интенсификации, включающие способность к лучшей утилизации фотосинтетически активной радиации (ФАР), поглощению труднодоступных элементов минерального питания, генетическую устойчивость к засухе и т. д. остались в селекционных программах не ис-пользованными.

Краснодар

■ — Новоаннинский

о

ВК 276 НК-464 ЙК483 В К-499 8К 639 ПК 653 ВК-830 BA-93 ВК-571 ВК 541 ВК 580 ВК-591

Рисунок 4. Отклонение от среднего уровня относительных (в %) оценок урожайности у самооппленных линий подсолнечника при испытании в различных экологических условиях. (Краснодар, Новоаннинский, 2001-2003 и.).

Иными словами, современные селекционные программы пока еще недостаточно ориентированы на повышение экологической устойчивости сортов и гибридов. В этой связи особую актуальность приобретают региональные селекционные программы, способные вести отбор на приспособленность к местным условиям с наибольшей эффективностью.

Выводы. 1. Установлено существенное влияние экологических условий на основные хозяйственно ценные признаки у подсолнечника. Различия по урожайности при испытании в условиях Волгоградской области по сравнению с Краснодаром составили по абсолютной величине в среднем у сортов-популяций 0,67 т/га, гибридов - 0,92 т/га и са-моопылённых линий - 0,45 т/га. В процентном отношении к средней величине урожайности по двум точкам испытания эти различия составили 34,0 % для сортов, 43,2 % для гибридов и 50,0 % для самоопылённых линий.

-

2. Доли влияния различных факторов (генотипа, места испытания и года испытания) на изменчивость признака урожайности при параллельном испытании сортообраз-нов подсолнечника в Нижневолжском и Северо-Кавказском регионах составили:

-

- у сортов-популяций - I 1,9; 27,9 и 1 1,3 % соответственно для генотипа, места и года;

-

- у межлинейных гибридов - 8,6; 37,3 и 19,4 %;

-

- у самоопылённых линий - 8,3; 26,5 и 24,3 %.

-

3. Высокая стабильность по сбору масла с гектара при испытании в различных почвенно-климатических условиях отмечена у сортов ВНИИМК 8883 улучшенный, Мас-іер и Р-453 (Родник), гибридов Кубанский 930 и Темп. Стабильно высокой урожайностью выделились линии В К-4 99 и В К-464.

-

4. В благоприя 1 пых условиях Северо-Кавказского региона (г. Краснодар) гибриды подсолнечника существенно превысили сорта-популяции по урожайности на 0,28 т/га и сбору масла с гектара на 0,09 т/Та. В жёстких условиях Нижневолжского региона этот же набор гибридов практически нс отличался от соответствующих показателей сортов-популяций.