Влияние конституционального типа возрастной эволюции девушек на объемный кровоток головного мозга

Автор: Щанкин А.А., Кошелева О.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 1 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: изучить зависимость особенностей церебральной гемодинамики от эволютивного соматотипа. Объектом исследования были 92 здоровые девушки в возрасте 18 лет. Производились антропометрические измерения параметров тела с определением эволютивного типа конституции, реоэнцефалография и опрос о самочувствии обследованных. Установлены различия реоэнцефалограмм при разных конституциональных типах возрастной эволюции организма. Информативным критерием из числа использовавшихся показателей оказался трохантерный индекс (ТИ). При увеличении ТИ более 2,0 у.е. отмечено повышение тонуса внутричерепных вен, что затрудняло церебральный отток крови. У девушек с повышенным ТИ выявленные конституциональные особенности сопровождались головными болями, головокружением, снижением умственной работоспособности.

Трохантерный индекс, антропометрия, краниометрия, конституциональный тип возрастной эволюции, реоэнцефалография, объемный кровоток головного мозга

Короткий адрес: https://sciup.org/14919710

IDR: 14919710 | УДК: 611.8-53.6(045)

Текст научной статьи Влияние конституционального типа возрастной эволюции девушек на объемный кровоток головного мозга

В процессе онтогенеза человека формируется конституциональный тип возрастной эволюции, который во многом определяет адаптационные возможности и морфофункциональные свойства организма. Большую роль в адаптационных реакциях организма играет система кровообращения, в частности, кровоснабжение жизненно важных органов – головного мозга и сердца. В результате влияния комплекса внешних неблагоприятных факторов отмечается процесс замедления темпов роста и развития детей дошкольного и школьного возрастов [10].

В последние годы во многих странах мира наблюдается увеличение антропогенной нагрузки на биосферу, что ведет к загрязнению окружающей среды. Отчасти в этой связи приводятся данные об ухудшении функционального состояния и работоспособности школьников [3, 5]. Не менее важным нам представляется определить возможную роль конституциональных особенностей роста в механизмах развития таких нарушений. Изучение конституциональных особенностей центральной гемодинамики имеет не только теоретическое, но и прикладное значение для выработки практических рекомендаций по выполнению физической и умственной работы, занятий физической культурой и спортом, профилактики заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.

Цель исследования: изучение зависимости церебральной гемодинамики в покое от трохантерного индекса и конституционального типа возрастной эволюции.

Материал и методы

В качестве объекта исследования были выбраны 92 здоровые девушки в возрасте 18 лет, у которых сформировался конституциональный тип возрастной эволюции организма. Они обучались на первом курсе педагогического института.

Проводились замеры длины тела (ДТ), длины ноги (ДН), окружности грудной клетки (ОГК), массы тела (МТ) с последующим расчетом трохантерного индекса (ТИ) и поперечно-продольного индекса (ППИ), определением эволютивного типа конституции [6]. Трохантерный индекс рассчитывали из отношения длины тела к длине ноги. Определение конституционального типа возрастной эволюции выполнялось по методике В.Г. Штефко (1929) и С.Г. Васильченко (1990) [2, 9]. При этом ТИ в пределах 1,95–2,00 у.е. соответствовал нормэволютивному типу конституции, ТИ 1,92–1,94 у.е. – гипоэволютивному типу, ТИ 2,01–2,03 у.е. – гиперэволютивному типу, ТИ 1,86–1,91 у.е. и 2,04–2,08 у.е. – дисэволютивному типу. Значения ТИ ≤ 1,85 и ≥ 2,09 у.е. приняты за патологические типы конституции.

Для оценки эффективности мозгового кровотока использовали реоэнцефалографию (РЭГ) в правом и левом фронтомастоидальном отведениях в покое. Существует мнение, что РЭГ имеет скорее историческое, чем клиническое значение в ряду таких современных методов исследования церебральной гемодинамики, как сфигмография сонной артерии, термоэнцефалография (ТЭГ), транскраниальная допплерография (ТКДГ), компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), ангиография сосудов мозга [8]. Однако справедливо замечено, что новые и старые методы исследования мозгового кровотока, описывая один и тот же физиологический процесс, дополняют друг друга [4]. Нами выбран именно метод РЭГ, так как он позволяет исследовать состояние сосудистого русла не только на уровне магистральных сосудов (артерий распределения), но и мелких артерий и микроциркуляторного русла (артерий сопротивления) [7].

РЭГ проводили в левом и правом фронтомастоидальных отведениях по А.И. Науменко и В.В. Скотникову (1975) [6]. Исследование выполнялось с помощью диагностического комплекса “Диамант”. Измерения осуществляли в состоянии покоя, в положении сидя. Анализ РЭГ выполнялся по внешней форме реографической волны, а также с помощью цифровых расчетных показателей. Регистрировались следующие показатели: амплитуда реограммы (АРГ, Ом); время распространения реографической волны (ВРСВ, с); реографический систолический индекс (РИ); длительность анакротической фазы (АФ, с); относительный объемный пульс (ООП); реографический ди- астолический индекс (ДСИ, %); дикротический индекс (ДКИ, %); степень нарушения конфигурации реоволн (СНКВ); показатель тонуса сосудов (ПТС, %); коэффициент венозного оттока (КВО, %); коэффициент эластичности (КЭ); коэффициент асимметрии (КА); частота сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин).

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Правильность распределения выборки и статистическую значимость различий проверяли с помощью теста Колмогорова-Смирнова. Данные представлены в виде M± δ , где М – среднее арифметическое, δ – среднеквадратичное отклонение, n – объем выборки. Для выявления возможных взаимосвязей проводили корреляционный анализ с использованием непараметрического критерия Спирмена. Критический уровень значимости p при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05.

Результаты

Антропометрические показатели девушек существенно не отличались от таковых в других регионах России [1]. Они составили: длина тела – 161,13±6,96 см, длина

Таблица 1

Распределение конституциональных типов среди обследованных девушек в зависимости от величины трохантерного индекса (ТИ)

|

Тип конституции (n=92) |

ТИ (у.е.) |

Распространенность |

|

Дисэволютивный тип (n=2) |

1,86–1,91 |

2,17% |

|

Гипоэволютивный тип (n=17) |

1,92–1,94 |

18,47% |

|

Нормэволютивный тип (n=35) |

1,95–2,00 |

38,04% |

|

Гиперэволютивный тип (n=18) |

2,01–2,03 |

19,56% |

|

Дисэволютивный тип (n=16) |

2,04–2,08 |

17,39% |

|

Патологический тип (n=4) |

≥ 2,09 |

4,34% |

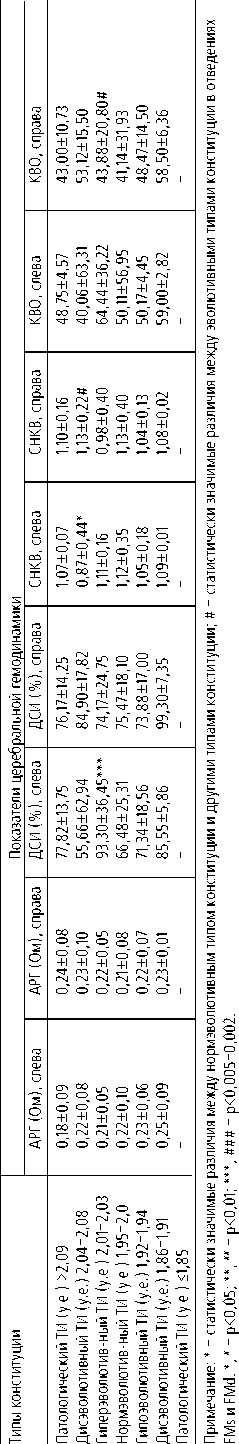

Таблица 2

Показатели РЭГ у девушек в возрасте 18 лет в отведениях FMs и FMd в состоянии покоя (M± δ )

|

Показатели |

Отведение FMs |

Отведение FMd |

|

АРГ (Ом) |

0,22±0,08 |

0,22±0,07 |

|

ВРСВ (с) |

0,15±0,05 |

0,15±0,02 |

|

РИ |

2,22±0,86 |

2,22±0,78 |

|

АФ (с) |

0,12±0,03 |

0,12±0,03 |

|

ООП |

1,56±0,69 |

1,54±0,60 |

|

ДСИ (%) |

71,65±36,90 |

77,11±19,33 |

|

ДКИ (%) |

53,85±41,65 |

64,25±20,85* |

|

СНКВ |

1,06±0,31 |

1,08±0,32 |

|

ПТС (%) |

15,85±4,45 |

16,41±4,81 |

|

КВО |

52,09±47,24 |

45,57±23,80 |

|

КЭ |

19,19±7,12 |

19,43±7,32 |

Примечание: АРГ – амплитуда реограммы; ВРСВ – время распространения реографической волны; РИ – реографический систолический индекс; АФ – длительность анакротической фазы; ООП – относительный объемный пульс; ДСИ – реографический диастолический индекс; ДКИ – дикротический индекс; СНКВ – степень нарушения конфигурации реоволн; ПТС – показатель тонуса сосудов; КВО – коэффициент венозного оттока; КЭ – коэффициент эластичности; КА – коэффициент асимметрии. * – статистически значимые различия между отведениями FMs и FMd; * – р<0,05.

Таблица 3

Конституциональные типы возрастной эволюции согласно уровню ТИ (M± δ ) и показатели церебральной гемодинамики у девушек в отведениях FMs и FMd в покое

ноги – 81,80±4,85 см, масса тела – 61,51±10,52 кг. Средняя величина трохантерного индекса (ТИ) составила 1,99±0,05 у.е. Распределение конституциональных типов среди девушек в зависимости от ТИ представлено в таблице 1.

Среди обследованных девушек нормоэволютивный тип установлен у 38,04% участниц. В 57,59% преобладали девушки с дис-, гипо- либо гиперэволютивным типом конституции. Патологический тип конституции с ТИ ≤ 2,09 выявлен у 4,34% обследованных. Девушек с ТИ ≥ 1,85 у.е. в нашем исследовании не оказалось.

Соматические жалобы (головные боли, головокружение) отмечали несколько девушек: одна – с патологическим типом конституции (ТИ ≥ 2,09 у.е.), три – с дисэволю-тивным типом конституции (ТИ 2,04–2,08 у.е.), одна – с гиперэволютивным типом конституции (ТИ 2,01–2,03 у.е.) и две – с дисэволютивным типом конституции (ТИ 1,86– 1,91 у.е.).

Результаты исследования объемного кровотока головного мозга методом реоэнцефалографии в левом и правом фронто-мастоидальных отведениях [FMs и FMd (бассейн внутренней сонной артерии – ВСА)] приведены в таблице 2.

Средняя частота сердечных сокращений при оценке РЭГ составляла 75,98±11,01 уд./мин. Показатели РЭГ в отведениях FMs и FMd (бассейн ВСА) у обследованных нами девушек находились в пределах возрастной нормы [3], а коэффициент асимметрии равнялся 44,61±41,56%. Отмечались нормальный тонус и кровенаполнение сосудов, нарушений оттока крови из оцениваемой зоны не установлено. Обращала на себя внимание большая вариабельность показателей ДКИ, ДСИ, КВО, КА, что могло быть связано с влияниями различных факторов, в том числе с антропометрическими показателями. Анализируя данные, обобщенные в таблице 1, мы предположили, что обследованные нами девушки могли иметь и конституциональные особенности церебральной гемодинамики. С этой целью выполнен отдельно анализ показателей РЭГ, измеренных в отведениях FMs и FMd в покое в зависимости от конституциональных типов (табл. 3).

Как видно из таблицы 2, в обоих (левом и правом) фронто-мастоидальных отведениях в покое установлены конституциональные особенности церебральной гемодинамики. Эти особенности не всегда были статистически значимыми и касались не всех показателей РЭГ.

В отведении FMs при нормальных показателях амплитуды реографической волны (ненарушенном кровотоке) выявлены существенные изменения сосудистого тонуса и нарушения оттока крови. На это указывали показатели ДСИ, КВО, которые у девушек с патологическим, дисэволютивным и гиперэволютивным типами конституции значительно превышали нормальные значения. Так, при гиперэволютивном типе конституции показатель ДСИ в отведении FDs оказался статистически значимо выше, чем при нормэволютивном типе конституции. Он составил 93,30±36,45% (p=0,0028), что свидетельствовало о повышении тонуса вен и венул. При этом коэффициент венозного оттока (КВ) имел тенденцию к повышению до 64,44±36,22, то есть венозный отток был затруднен. Сходные изменения тонуса сосудов и венозного от-

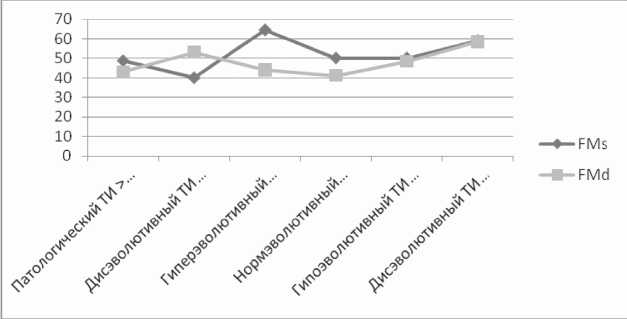

Рис. 1. Коэффициент венозного оттока (КВО) в отведениях FMs и FMd при разных конституциональных типах возрастной эволюции организма. По оси абсцисс – конституциональный тип возрастной эволюции организма, по оси ординат – коэффициент венозного оттока (КВО, %). Статистически значимых различий не установлено

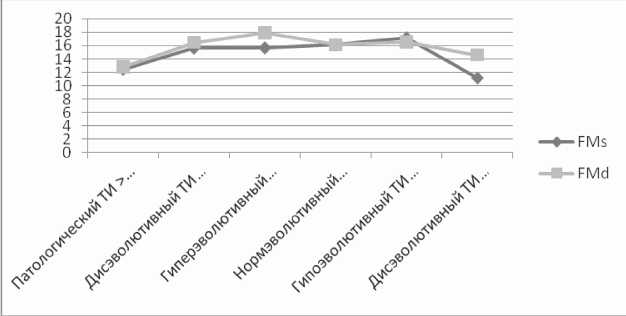

Рис. 2. Показатель тонуса сосудов (ПТС) в отведениях FMs и FMd при разных конституциональных типах возрастной эволюции организма. По оси абсцисс – конституциональный тип возрастной эволюции организма; по оси ординат – показатель тонуса сосудов (ПТС, %). Статистически значимых различий не установлено

повышения тонуса вен.

У девушек с гиперэволютивным типом конституции выявлена тенденция к повышению показателей АФ и ПТС в отведении FMd в сравнении с отведением FMs (рис. 2). При крайних значениях тро-хантерного индекса у девушек с патологическим (ТИ ≥ 2,09 у.е.) и дисэволютив-ным типом конституции (ТИ=1,86–1,91 у.е.) отмечались наиболее низкие значения показателя тонуса сосудов – ПТС (табл. 2), однако не достигавшие статистической значимости.

Заключение

Таким образом, у 38,04% обследованных девушек установлен нормэволютив-ный тип конституционального развития. В 57,59% случаев преобладающими типами конституции оказались дис-, гипо-либо гиперэволютивный виды. Именно в этой подгруппе 18% участниц предъявляли различные соматические жалобы – головные боли, головокружение, снижение умственной работоспособности. У девушек с дисэволютивным (ТИ=1,86– 1,90 у.е.), гипоэволютивным (ТИ=1,94– 1,92 у.е.), гиперэволютивным (ТИ=2,01– 2,03 у.е.) и патологическим (ТИ > 2,09 у.е.) типами конституции объемный кровоток головного мозга имел свои особенности. По данным РЭГ, в отведении FMs установлен затрудненный отток крови как следствие повышенного венозного тонуса. С возрастом выявленные нами функциональные отклонения в кровоснабжении мозга могли послужить предпосылкой возникновения сосудистых заболеваний головного мозга.

тока установлены и при дисэволютивном типе конституции с ТИ 1,86-1,90 у.е. У девушек с гипоэволютивным типом конституции длительность анакротической фазы (АФ) оказалась увеличена до 0,13±0,04 с, показатель тонуса сосудов (ПТС) – до 17,13±4,71%, что свидетельствовало о повышении тонуса артерий в бассейне ВСА. В отведении FMd конституциональные особенности церебральной гемодинамики были менее заметными. Cледует отметить, что при уменьшении величины трохантерно-го индекса у части обследованных увеличивался коэффициент асимметрии (КА): r=-0,21; р<0,05.

У девушек с гиперэволютивным типом конституции также выявлена тенденция к асимметрии некоторых показателей РЭГ. В отведении FMs установлено повышение показателей ДСИ и КВО, что могло отражать затруднения венозного оттока крови. В отведении FMd эти показатели были в пределах нормы (рис. 1). Таким образом, у девушек с гиперэволютивным типом конституции по сравнению с нормэволютивным типом установлен затрудненный отток крови в отведении FMs как следствие

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013 гг.

ГК №П1060 от 31 мая 2010 г. по теме “Конституциональные особенности реакции системы кровообращения на физическую нагрузку”.

Список литературы Влияние конституционального типа возрастной эволюции девушек на объемный кровоток головного мозга

- Аристова И.С., Николенко В.Н. Морфофункциональные показатели физического развития девушек Саратовского региона//Морфологические ведомости. -2005. -№ 1-2. -С. 139-142.

- Васильченко Г.С., Агаркова С.Г., Агарков С.Г. и др. Сексопатология: справочник. -М.: Медицина, 1990. -576 с.

- Дорошенко В.В., Богдановская Н.В., Маликов Н.В. Экспериментальная оценка эффективности применения стэпаэробики в комплексной программе оптимизации физической работоспособности и функционального состояния организма юношей и девушек 15-16 лет с вегето-сосудистой дистонией//Педагогика, психология и медикобиологи ческие проблемы физического воспитания и спорта. -2008. -№ 7. -С. 50-54.

- Зенков Л.Р., Ронкин М.А. Функциональная диагностика нервных болезней: руководство для врачей. -3е изд., перераб. и доп. -М.: Медпрессинформ, 2004. -488 с.

- Литовченко О.Г., Яковлев Б.П. Психофизиологические особенности работоспособности учащихся старших классов в условиях Среднего Приобья//Фундаментальные исследования. -2008. -№ 8. -С. 68.

- Науменко А.И., Скотников В.В. Основы электроплетизмографии. -Л.: Медицина, 1975. -216 с.

- Ронкин М.А., Иванов Л.Б. Реография в клинической практике. -М.: Медицина, 1997. -403 с.

- Харахашян А.В., Терентьев В.П., Волкова Н.И. и др. Цереброваскулярные эффекты антигипертензивной терапии у женщин в перименопаузальном периоде [Электронный ресурс]//Артериальная гиперетнзия: научнопрактический рецензируемый журнал. -2003. -Т. 09, № 5. -URL: http://old.consiliummedicum.com/media/gyper/03_05/177.shtml (дата обращения 25.10.2011).

- Штефко В.Г., Островский А.Д. Схемы клинической диагностики конституциональных типов. -М.: Биомедгиз, 1929. -79 с.

- Ямпольская Ю.А. Изменения в физическом развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста Москвы за последние 20 лет//Гигиена и санитария. -1991. -№ 8. -С. 41-44.