Влияние лососевого промысла на хозяйственную специализацию и социальные отношения в среде ульчей и амурских нанайцев (вторая половина XIX - начало XX века)

Автор: Мальцева О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 (50), 2012 года.

Бесплатный доступ

На основе анализа литературных источников, статистических данных 1897 г., полевых материалов автора в статье рассматривается влияние лососевого промысла на хозяйственно-социальную структуру народностей тунгусо-маньчжурской группы - ульчей и нанайцев. Особенности нерестовой миграции разных видов тихоокеанского лосося легли в основу хозяйственного районирования Нижнего Приамурья, определили хозяйственную ориентацию, структуру поселений и повлияли на социальные отношения амурских нанайцев и ульчей.

Нижнее приамурье, лососевый промысел, амурские нанайцы, ульчи, хозяйство, социальные отношения, поселенческая система

Короткий адрес: https://sciup.org/14522913

IDR: 14522913 | УДК: 39

Текст научной статьи Влияние лососевого промысла на хозяйственную специализацию и социальные отношения в среде ульчей и амурских нанайцев (вторая половина XIX - начало XX века)

В Северной Пасифике с эпохи голоцена базовым элементом жизнеобеспечения местных сообществ стала добыча тихоокеанского лосося. Массовая миграция проходной рыбы в реки Тихоокеанского побережья притягивала к ним бродячих охотников и собирателей, способствуя их «переквалификации» на оседлых рыболовов (рис. 1).

В Северной Америке (от берегов Аляски до Калифорнии), на Дальнем Востоке (на побережье Охотского моря, Камчатке, Сахалине, в Приморье, Приамурье) археологические памятники с костями и чешуей лосося, костяными острогами, каменными и костяными грузилами, составными рыболовными крючками, блеснами (Граунд Хог Бэй, Хидден Фоллс, Файв Майл Рэпидс, бухта Средняя, Сусуйская стоянка, до-

*Работа выполнена при поддержке РГНФ (про ект № 11-01-18034е) в рамках тематического плана (НИР 1.5.09) и проекта РНП 2.2.1.1/1822 Рособразования.

лина р. Зеркальной, Новопетровка, Амур II, Джари) свидетельствуют о распространении в этих районах в интервале 16,0–5,5 тыс. л.н. культур рыболовов с профилем лососевого промысла [Васильевский, 1971, с. 161–163; Васильевский, Голубев, 1976, с. 61, 107–109; Васильевский, Крупянко, Табарев, 1997, с. 39–48; Гаврилова, Табарев, 2006, с. 14–19; Деревянко, 1971, с. 158–174; Медведев, 1986, с. 49–57; Шевко-муд, Косицына, Горшков, 2002]*.

По сравнению с охотничьими племенами таежной полосы жители долин рек находились в более выгод-

Археология, этнография и антропология Евразии 2 (50) 2012

ном положении. Занятие рыболовством с использованием колющих орудий, крюков и сетей эффективнее и продуктивнее охоты. Рыбная продукция, особенно лососевая, превосходит мясную по содержанию легко усваиваемых элементов, влияющих на продолжительность жизни и сопротивляемость организма вредным факторам. Знание циклов захода лососевых в реки служило гарантом стабильного существования рыболовецких коллективов, что сказалось на практике освоения ими территории. На базе рыбного промысла переход к оседлости и строительству долговременных поселений повышал уровень жизни местного населения и открывал путь новациям в сфере хозяйства и дифференциации общества.

Свои особенности развития имели промысловые хозяйства Приамурья. Материалы осиповской и ма-лышевской культур подтверждают, что с эпохи неолита (приблизительно с 13 тыс. л.н.) бассейн Амура оказался разделенным на две зоны: в западной части, граничащей с Восточной Сибирью, ключевую роль играла охота; в восточной, совпадающей с районом Нижнего Приамурья, устойчивую позицию заняло сезонное рыболовство [Волков, Деревянко, Медведев, 2006] (рис. 2).

Специфика созданной в нижнеамурской зоне общественно-трудовой структуры заключается в изначальном взаимовлиянии в ней «таежных» и «речных» компонентов, за которыми стояли тунгусы и палеоазиаты. Ученые Л.И. Шренк, Л.Я. Штернберг, позже А.П. Окладников считали древних палеоазиатов основателями рыболовецкого хозяйственно-культурного комплекса на Амуре [Шренк, 1899, 1903; Штернберг, 1933; Окладников, 2003, с. 393–412]. Однако по результатам проведенного А.В. Смоляк сравнительного анализа нивхских, нанайских и ульчских промысловых терминов вырисовывается картина длительного проживания (не одно тысячелетие) в долине Амура нанайцев (старое название «гольды») и ульчей (до революции «ольчи»), которые выработали собственную терминологию для орудий хозяйственной деятельности [1980]. У этих народностей тунгусо-маньчжурской группы промысел лосося являлся базовым элементом жизнеобеспечения, так же как и у их соседей палеоазиатской группы – нивхов.

Л.Я. Штернберг в своей работе «Гольды», представляющей неоконченный отчет о его экспедиции по Амуру в 1910 г., на основе анализа фольклорных и этнографических данных делает вывод, что большинство нанайцев были бывшими оленеводами, осевшими на Амуре и под влиянием местных условий заменившими оленеводство рыболовством и собаководством. Они составляли конгломерат родов самого различного происхождения, и образование его происходило путем постоянного притока чужеродных пришельцев [Алькор, 1933].

Рис. 1. Ареалы обитания и пути миграции тихоокеанского лосося.

Выделен район Нижнего Приамурья.

1–3 – стада лососей.

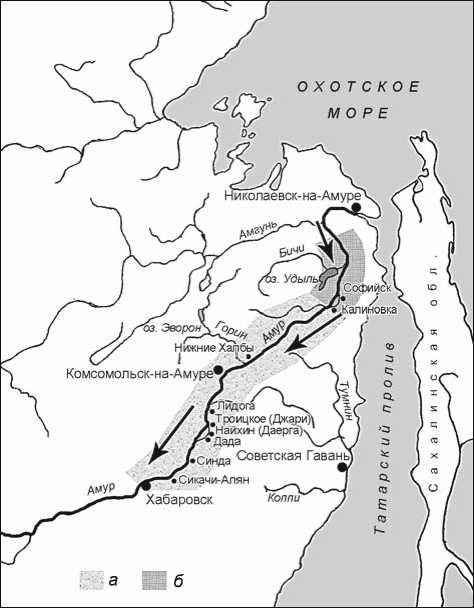

Рис. 2. Территории расселения амурских нанайцев ( а ) и ульчей ( б ).

Смешение и напластования в социально-культурной сфере нанайцев и ульчей отмечали многие исследователи Приамурья. Издревле нижняя часть долины Амура являлась контактной зоной, в которой пересекались пути традиций амурской долины, восточно-сибирской таежной полосы, Тихоокеанского побережья; промысловых и привнесенных с юга земледельческих [Золотарев, 1939; Лопатин, 1922; Смоляк, 1970, 1975,

1982; Шперк, 1885]. Массовый заход проходной рыбы в зоне расселения амурских нанайцев и ульчей стал мощным природным катализатором самоорганизации пришлых групп, а также привел к нивелировке заимствованных культурных форм и формированию общей культуры – рыболовов [Смоляк, 1983]. Источники периода до начала XX в. (данные статистики 1897 г., топонимика, материалы по организации жилого пространства) и сохранившиеся родовые предания позволяют выявить экологический фактор в разделении труда и социальной стратификации тунгусо-маньчжурского сообщества.

Естественный фактор в хозяйственном районировании Нижнего Приамурья

Амур – одна из крупнейших рек мира. По площади бассейна (1855 км²) она занимает 4-е место в России и 10-е в мире [Амур…, 1970; Глуздовский, 1917, с. 18]. От слияния Амура с р. Уссури условно начинается Нижнее Приамурье. На этом участке течение реки, развернутое хр. Сихотэ-Алинь на север, становится спокойным и, как его охарактеризовал А.А. Болотов, величественным [Амур, 2006; Болотов, 1925, с. 21–22].

По нижнеамурской территории проходит северная граница природного комплекса, представляющего комбинацию северных и южных форм животного и растительного мира [Берг, 1930, с. 384, 385–387]. Особенность амурской фауны достаточно хорошо охарактеризовал академик А. Миддендорф: «Здесь приходится вращаться в той любопытной полосе земли, где лицом к лицу встречаются гербы сибирский и бенгальский – соболь и тигр, где эта южная кошка отбивает у рыси северного оленя, где соперница ее росомаха в одном и том же участке истребляет кабана, оленя, лося и козулю» (цит. по: [Приамурье…, 1909, с. 266]).

Климатическое разнообразие района обусловливают близко расположенные к Тихому океану Сихо-тэ-Алиньский, Баджальский и Буреинский хребты, служащие препятствием для прохождения в летнезимний сезон сибирских континентальных воздушных масс или тихоокеанских воздушных потоков. Для большей части долины Амура характерны холодная и сухая зима, влажное лето [Азиатская Россия, 1914, с. 1–6; Берг, 1952, с. 452; Грум-Гржимайло, 1894, с. 268].

Сезонные различия оказали воздействие на систему жизнеобеспечения местного населения. Хозяйственный год аборигенов Амура делился на циклы: в весенне-летний сезон занимались рыбалкой, собирательством; в осенне-зимний – собирательством, рыбалкой, охотой. Доминирование в хозяйственном спектре той или иной специализации зависело от специфики занимаемых местностей. Условия южной части Нижнего Приамурья, предгорий Сихотэ-Алиня, покрытых широколиственными лесами, периферии восточно-сибирской таежной полосы благоприятствовали развитию охоты на крупного лесного зверя и дичь [История и культура орочей, 2001; Старцев, 2005; Янчев, 2006]. На побережье Амурского лимана и Татарского пролива близость моря обусловила появление у его обитателей зверобойного промысла [Таксами, 1967; История и культура орочей, 2001].

В промысловую практику местного населения внесла коррективы гидрологическая составляющая. Амурская акватория состоит из проток, ручьев, озер различных размеров, где обитают более 100 видов рыб, большинство из которых являются «аборигенами» реки, принадлежащими к туводным (жизненный цикл проходит в пресных водоемах) [Новомодный, Золотухин, Шаров, 2004, с. 6–15]. В ловле их местное население большей частью пользовалось крючковыми и колющими орудиями – гарпунами, острогами, удилищами, удочками. Подобный инвентарь рассчитан на индивидуальное использование и нашел применение в подледном лове, а также у мелкогрупповых промысловых коллективов, обосновавшихся у истоков рек, мелких речек, озер [Таксами, 1975, с. 12–26; История и культура орочей, 2001, с. 45–47; Мазин, 1992, с. 106– 113]. В речном рыболовстве применялись и технические приспособления, орудия типа ловушек, неводов, сетей, рассчитанных на коллективный труд. В первую очередь, подобные рыболовные снасти необходимы в промысле проходной рыбы, крупными стадами мигрирующей из океана в реки. Ловля, требующая спланированных и оперативных действий коллектива, становилась доступной для рыбаков, спаянных в общину и ведущих оседлый образ жизни [Бражников, 1900, с. 5–61].

Заход лосося в определенные интервалы весеннеосеннего сезона стал не только меркой отсчета в промысловом календаре, но и этнодифференцирующим маркером, разделяющим кочевые и полуоседлые народности. Естественный фактор, выраженный в видах странствующего по реке лосося с присущим каждому из них своим биологическим циклом и количеством особей в нерестовой популяции, играл определенную роль в экономиках местных групп населения, рассредоточившихся вдоль речек, рукавов и основного русла Амура. Самые ценные породы лососевых – чавыча ( oncorhynchus thawytsha) и кижуч ( oncorhynchus kisutch ), заходящие в реку с мая и поздней осенью. С мая по июль появляющаяся сима ( oncorhynchus masou ), внешне похожая на кижуч, в языке коренного населения XIX – начала XX в. фигурировала под названиями кизуч, цани.

Массовый улов холодоустойчивых видов лосося – нерки (oncorhynchus nerka), горбуши (oncorhyn- chus gorbusa), кеты (oncorhynchus keta), мигрирующих с весны до поздней осени, послужил основой развития хозяйства аборигенов долины Амура [Дербер, Шер, 1927, с. 145; Новомодный, Золотухин, Шаров, 2004, с. 37–39; Солдатов, 1928, с. 111–114]. Однако существовали некоторые различия в направленностях лососевого промысла. У нивхов нерка играла второстепенную роль и ее запасов практически не делали. Дальше от устья вверх по реке, где в весенне-осенний период горбуша появляется в меньшем количестве, а кета только в определенные промежутки летом и осенью, заход нерки, хотя и не частый, был для ульчей и нанайцев желательным событием. В сезон, бедный остальной рыбой, они заготавливали нерку впрок [Солдатов, 1928, с. 113–114; Шренк, 1899, с. 226]. В приустьевой части Амура и на нижнеамурской равнине большие стада кеты и горбуши (насчитывающие до 1 млн особей) обеспечивали круглогодичное пропитание приречных жителей. В весенне-летний период горбуша устремляется к Амуру, поднимаясь по руслу и расходясь на нерест по притокам, мелководным речкам вплоть до их истоков. Л.И. Шренк отметил ключевую роль этого вида лосося у амурских и приморских нивхов, орочей, ульчей, негидальцев – тех народностей, которые расселены по боковым притокам. В ареале ульчей промыслом горбуши занимались жители пойменного участка Амура и оз. Кади. Иная ситуация сложилась с нанайским населением, проживавшим на озерах, в таежной зоне, верховьях Амура. В верхней части основного русла реки эту рыбу практически не знали, не упоминали ее и на таежном участке – на Горине (где жили самагиры, впоследствии горинская группа нанайцев) [Шренк, 1899, с. 226].

Наибольшую ценность в низовьях Амура представляет кета, появляющаяся в реке летом (с 6–8 июля по 10–12 августа) и осенью (в начале сентября). Она превосходит горбушу по вкусовым качествам и размерам стад (особенно в осенней путине). В прошлом удачный кетовый промысел служил залогом безбедного годичного существования. В амурском бассейне кета совершает самый длинный нерестовый путь во всей тихоокеанской акватории. Известны случаи, когда особи этого вида лосося доходили до Хабаровска и Благовещенска [Грум-Гржимайло, 1894, с. 352–353]. Моменты прохождения огромных кетовых косяков закрепились в памяти народа в форме легенд. Одна из них, записанная в нанайском селе Верхний Нерген, повествует о временах, когда лосося в Амуре было так много, что по его спинам, выступающим из воды, можно было пройти на другой берег реки (ПМА*, информатор О.Е. Киле, Нанайский р-н, с. Верхний Не-рген, 11 июля 1995 г.). Картину рыбного изобилия мы видим и в «Отписке» казаков 1652 г.: «Кормились мы казаки во всю зиму в Ачанском городе рыбою, а рыбу ловили крюки железными и свою голову тою рыбою кормили» (цит. по: [Васильев, 2003, с. 222]). М.И. Ве-нюков в одном из своих отчетов об обследовании Амура отметил: «…рыбы было так много, что она запрыгивала в лодку» (цит. по: [Мичи, 1868, с. 335]).

Если на первом этапе лососевая рыба сохраняет все питательные качества (в рыболовной среде называется серебрянкой ), то дальше она теряет ценность. На завершающем этапе, растратив накопленную в океане энергию, она уменьшается и деформируется (превращается в зубатку ). Стада дальневосточного лосося ближе к истоку Амура редеют, расходясь по притокам и речкам на нерест [Алябьев, 1872, с. 61; Приамурье…, 1909, с. 227–229].

Особенности лососевой миграции легли в основу критериев районирования промысловых хозяйств на нижнем Амуре. Л.И. Шренк условно разделил всю нижнеамурскую территорию на три зоны – левобережье с притоками, нижнюю и верхнюю части долины Амура. В нижней части, где река изобилует проходной рыбой, рыбный промысел являлся основой жизнеобеспечения местных жителей (нивхов, ульчей, амурских нанайцев). Второстепенную роль улов лосося играл в экономике населения верхней части долины и боковых притоков Амура (орочей, негидальцев, горинских, уссурийских нанайцев), здесь увеличивалось использование речной рыбы и мяса. В южных районах (местах проживания уссурийских, курурмий-ских нанайцев, удэгейцев), покрытых широколиственными лесами, отсутствие лососевой продукции восполнялось добычей мяса и яиц амурской черепахи. У жителей левобережья (горинских нанайцев, неги-дальцев), где в притоки Амура осенняя проходная рыба попадала в небольшом количестве, экономика строилась на лове речной, озерной рыбы; охоте на лося, пушного зверя, дичь в пойменной и таежной местности [Шренк, 1899, с. 146–148].

Поселение Нижнего Приамурья как пространственное выражение хозяйственной ориентации и социальной стратификации коренного населения

Природные условия и хозяйственная специфика, определившие оседлость промысловых групп Нижнего Приамурья, сближают их с раннеземледельческими общинами [Васильевский, Крупянко, Табарев, 1997, с. 39–48; Шнирельман, 1993]. Сезонная миграция крупных косяков лосося по основному руслу и притокам Амура привела к интенсивной форме рыболовства, сделавшей необязательной смену места жительства в поисках источника пропитания. В.К. Бражни- ков, характеризуя рыболовецкие хозяйства низовьев Амура, подметил особенность промысла у нивхов, которые свои рыболовные орудия – «заездки» – испокон веков ставили на одних и тех же местах, передаваемых по наследству из рода в род [1900, с. 15]. Даже поселения обустраивались в уголках, удобных для рыбалок, – близ устьев небольших протоков, в т.н. падях, особенно на пологих низменных мысах, обязанных своим происхождением отложению речных осадков [Там же, с. 14].

От устья по направлению к верховьям русло Амура делает петлеобразные изгибы в левую, потом правую сторону; течение распадается на несколько проток с образованием банок (отмелей), островов, соответственно фарватер реки расчленяется на несколько секторов с пролегающими по ним траекториями путей лососевых. Разветвление общего рыбного потока по миграционным линиям уже представляет сложности для промысловиков в плане отслеживания, какой дорогой пойдет лосось. В начале путины, в пресноводном устье, расхождения путей красной рыбы минимальны. Из-за большого количества непрерывно заплывающего лосося устья рек и мелких речек выглядят особенно привлекательными для рыбалки. У нивхов приустьевой части и лимана Амура, ительменов Камчатки, орочей береговой зоны Татарского пролива, индейцев североамериканского побережья, от Аляски до Калифорнии, выбор стратегии и тактики жизнедеятельности продиктован таким «рыбным изобилием». При вылове лосося в этой зоне использовались ловушки типа «заездок» и «запоров», устанавливаемые небольшими группами людей (от 2 до 4 чел.) и позволяющие на какое-то время удалиться от места промысла [Гаврилова, Табарев, 2006, с. 14–19; История и культура орочей, 2001, с. 47; Сильницкий, 1902, с. 20; Шнирельман, 1993, с. 100–105]. Ульчи также применяли «заездки», но подобный способ ловли оказался менее эффективным на амурской протоке на значительном удалении от устья [Смоляк, 1966, с. 34]. У нижнеамурских нанайцев промысловая тактика включала маневры на воде, оперативный заброс сетей или невода наперерез рыбной стае, двигавшейся по избранному ею пути [Лопатин, 1922, с. 128–129]. В данном случае сеть островов, расположенная на середине русла, играла роль пунктов наблюдения за приближающимися косяками. Каждый островной участок был закреплен за семьями, обустраивавшимися там на время промысла. В данных переписи 1897 г. временные поселения представлены стойбищами с количеством хозяйств от двух до четырех. Значительная часть крупных поселений (до 14 хозяйств) была сосредоточена вдоль основного русла Амура [Патканов, 1912, с. 956–966]. По опросу ульчского и нанайского населения в Ульчском, Комсомольском и Нанайском р-нах Хабаровского края удалось выявить местопо- ложение некоторых малочисленных селений-времянок, в окружении которых находились стационарные береговые поселения. В Ульчском р-не на островах подле сел Калиновка и Софийск располагались стойбища Дайцу, Хули, Кочакта, Мулинка; напротив нанайского села Нижние Халбы – Оньды, Чучи, Оксян, Стан (ныне заброшенные). В Нанайском р-не вблизи сел Лидога и Найхин некогда существовали селения Джонки, Дондон, Торгон, Курун. Часть информаторов утверждает, что, несмотря на промысловый потенциал обустроенных участков, они оставались рискованными для жизнедеятельности, часто подтоплялись, поэтому оказались заброшенными (ПМА, 2008 г., информаторы Л.Н. Самар, В.И. Гейкер, Комсомольский р-н, с. Нижние Халбы, 5 сент.; Г.Д. Коновалов, П.И. Еюка, Ульчский р-н, с. Софийск, 9 сент.; В.Ч. Гейкер, У.А. и Е.П. Одзял, 22 сент.).

Наиболее защищенными от природных катаклизмов являлись береговые (или террасные) поселения, возникшие в удобных для промысловой деятельности местах [Сем, 1973, с. 27–29]. Они располагались на каком-то расстоянии от водной кромки, чаще с подветренной стороны возвышенности. При выборе места бралось во внимание обязательное наличие пологой береговой площадки, удобной для причала лодок. Благоприятными считались участки с искривленной береговой линией, образующей небольшую заводь с максимальной глубиной. Такие речные заводи не только изобиловали пресноводными видами, но и представляли своеобразные «транзитные территории» проходной рыбы. Топонимика террасных поселений отражает рыболовецкую направленность с привязкой к гидрологической специфике местности. К примеру, Дада (Да, Дда) - «устье», «место выхода» (т. е. место, удобное для отправки на охотничий или рыболовный промысел); Сикачи-Алян - «утес с озером»; Дыерга (Даерга) - «рыбалка» (второй вариант -«большая тоня»); Нижние Халбы - «место, где скапливается рыба»; Синда - «выход из проруби», «неширокая протока»; Найхин - «человек и река» [Бельды, 2005, с. 13, 20, 30, 35; Лопатин, 1922, с. 77] (ПМА, 2008 г., информаторы А.И. Хайтанин, Л.Н. Самар, Комсомольский р-н, с. Нижние Халбы, 5 сент.; Э.К. Оненко, М.Г. Кимонко, Нанайский р-н, с. Синда, 16, 17 сент.; А.К. Бельды, Нанайский р-н, с. Найхин, 23 сент.). Местоположение современных нанайских и ульчских сел соответствует их топонимической семантике. Ландшафтная особенность ульчского села Кали-новка (раньше называемого Кади - «утес») заключается в возвышенном месте и наличии небольшой заводи возле него, что служит признаком рыболовного угодья (ПМА, информатор Л.А. Мунина, Хабаровский р-н, с. Сикачи-Алян, 8 сент. 2008 г.). Нанайские села Най-хин, Дада, Синда, Джари имеют выходы к тоневым участкам и путям лососевых косяков.

В террасных селениях линейный принцип размещения жилищ и хозяйственных построек (вдоль береговой линии) сформировался, согласно Ю.А. Сем, в эпоху разложения родового общества и выделения патриархальных семей. Промысловая необходимость заставляла обособившиеся семейные коллективы осваивать береговые террасы, особенно вблизи тоней [Сем, 1973, с. 28].

В планировке временных и стационарных поселений отражена хозяйственная направленность на сезонное рыболовство. Летние поселения (у нанайцев ирга ), состоявшие из построек типа двускатных и сферической формы шалашей ( дауро, хоморон, аундя сооружались из прутьев и коры), размещались вблизи воды. Хозяйственные сооружения зимних (стационарных террасных) поселений располагались на некотором расстоянии от берега. Рабочий сектор занимал бóльшую площадь усадьбы [Там же, с. 33; Смоляк, 1966, с. 67–76]. В нем градация строений, имеющих рыболовецкий характер (сушил, вешал и амбаров), подчеркивала их узкофункциональную принадлежность. На одиночных жердях сан , располагавшихся в один-два яруса, сушили сети. На вешалах пэулэн (пэ-улэ) на нижнем ярусе хранили предметы, на верхнем настиле вялили кету. На дэсю , состоящих из двух пар вбитых в землю кольев, вялили юколу с помощью разведенного на земле костра; на дапси вялили юколу для собак [История и культура ульчей…, 1994, с. 53–54; Сем, 1973, с. 78-80]. Разделение амбаров такто на «съестной», «таежный», «собачий», «для ценностей» и т.д. также отражало спектр хозяйственной деятельности общины.

Исследователи XIX в., наблюдая жизнь в селениях мангунов (ульчей) и гольдов (нанайцев), отметили любопытную деталь, характерную для раннеземледельческих общин, – содержание домашних и домес-тицированных животных, которые не только выполняли промысловую функцию (как собаки, помогающие на охоте и рыбалке), но и охраняли съестные припасы от грызунов, хищных птиц. Из наблюдений А. Мичи: у мангунов «непосредственно возле жилого дома стоят изгороди из жердей для сушения рыбы. Нередко при таких изгородях привязан ручной белоголовый орел. Этих орлов еще птенцами вынимают из гнезда и воспитывают, кормя рыбой. Они сторожат развешенную рыбу от нападения других птиц… Кроме ручных медведей и орлов мангуны держат еще филинов для истребления крыс» [1868, с. 277–278]. Приручение орлов мангунами отмечает и Р. Маак в своем «Путешествии по Амуру» [1859, с. 143]. У гольдов хозяйственно-сакральная практика разведения свиней и кошек, охранявших амбары, являлась составной частью культуры ихтиофагов [Мичи, 1868, с. 321]. Полученный улов шел и на пропитание одомашненных животных. Для европейцев оказалось непривычным мясо свиней, «откармливаемых практически одной рыбой» [Там же]. Использование разных частей рыбы, в т.ч. и кожи (в первую очередь лососевых пород) в качестве сырья для изготовления одежды, предполагает социально-трудовое разделение в ее добыче и переработке. Внутреннее зонирование (разделение по секторам) амбаров различных видов является проекцией первичной социальной структуры промыслового общества, в частности, соотношения участия мужчин и женщин в трудовых процессах. У нанайцев в отдельной хозяйственной постройке лежало рыболовное снаряжение (батаори хадюн тактони), имеющее отношение к мужским трудовым операциям [История и культура нанайцев, 2003, с. 101]. В «съестном» амбаре сиаори такто(ни) в центре находился большой стол бэсэрэ, условно поделенный на две половины: на одной стороне лежали мужские орудия рыболовного промысла (сети, невода), на другой – съестные припасы (юкола, рыбий жир, привозные крупы, сушеные дикоросы). В «собачьем» амбаре инда тактони также отводилось место для продукции рыболовства, но прежде всего связанной с женской трудовой деятельностью. В восточной части свайного дома лежала юкола для собак и собачья упряжь, в западной хранились женские вещи – предметы быта и домашних промыслов. В данный амбар мужчины не имели права заходить, полноправными его хозяевами являлись женщины [Сем, 1973, с. 70–75].

В XIX – начале XX в. хозяйственная топография амбаров как построек для хранения общинной собственности и излишков схематично воспроизводила дифференцированный контроль над имуществом в виде промыслового инвентаря и обработанной добычи, имевшим ценность для всей общины.

Формирование территориально-соседской общины и специфика социальных отношений в среде ульчей и амурских нанайцев

В XIX – начале XX в. общество нанайцев и ульчей находилось на этапе разложения патриархально-родового уклада. Род перестал быть высшим звеном социальной структуры, у него отсутствовали признаки единства территории и экономических занятий, что отчетливо проявляло сь в организации поселений и промысла [История и культура нанайцев, 2003, с. 37–42; История и культура ульчей…, 1994, с. 16–25; Смоляк, 1970, с. 274–278]. Согласно переписи 1897 г., в ареале амурских нанайцев и ульчей каждое селение имело смешанный родовой состав. К примеру, в Троицкой волости в стойбище Дондон (20 хозяйств – 148 чел.) жили представители родов Бельды, Джак-сор, Килэн, Пуссар, Хозер; в д. Найхин (33 хозяйства –

176 чел.) – Бельды, Килэ, Гейкер, Джаксор, Неергу, Оджал, Самэр. За родом Бельды были закреплены населенные пункты Найхин, Дондока, Торгон, Синда, Муху, Дада, Дыерга, Дондон, Халан, Джари, Доли; за родом Джаксор (Заксор) – Халбу, Гордоми, Най-хин, Дондон; за родом Килэ (Киле) – Онида, Чеуче, Найхин, Дондока, Торгон, Дондон [Патканов, 1912, с. 960–971].

Аналогичная ситуация была в ульчских селениях (преимущественно деревнях). В Булаве проживали члены родов Дуван, Ольчи, Оросугбу, Удзял, Дечули; в д. Монгол – Вальдю, Дёринча, Сигдэли, Дяксул, Самар. Представители ульчского рода Дечули встречались в селениях Анган, Булава, Дырен, Када, Котон, Мулька, Пульса, Удан; рода Дуван – Булава, Када, Маи, Мулька, Пульса; рода Вальдю – Кадушка, Маи, Монгол [Смоляк, 1975, с. 95–96].

Несмотря на отсутствие экономических связей и территориального единства, большинство членов одного рода имело общее происхождение, на что указывает этноним. У нанайцев род ( хала ) делился на несколько поколений ( дялан ), имевших общего предка по мужской линии. Каждое из них объединяло братьев и сестер, наследующих имущество рода и решающих социально-правовые и религиозные вопросы своего клана [История и культура нанайцев, 2003, с. 37–38; Лопатин, 1922, с. 185–186]. С разложением родовой организации в состав рода стали входить представители других (малых) родов, даже принадлежавшие к иноязычной, иноэтничной среде. В итоге, в конце XIX – начале XX в. роды, как у нанайцев, так и у ульчей, представляли собой конгломераты, включавшие патронимии, ветви, территориальные объединения родственников и «чужаков».

Группы крупнейшего по численности ульчского рода Дечули, расселившись, получили различные наименования по местам жительства – Котончо, Сучун-ча, Гульмахунча. Кроме того, в состав Дечули входили различные по происхождению подразделения, имевшие свои родовые огнива и обряды, – Ыгдымсели, Дё-ринча, Даунча, Сучунча [Смоляк, 1975, с. 98].

Нанайский род Бельды (по переписи 1897 г. 929 чел.) объединял многочисленные территориальные группы. Часть из них являлась аборигенным субстратом, растворившимся в пришельцах. Четыре рода – Ойтанкан, Гыхынкен, Саянкан, Ырингкэн, – влившиеся в состав Бельды, не имели между собой генетического родства. У Саянкан даже сохранилось предание, что они близкая родня бурятам и пришли с верховьев Амура, спускаясь с семьями на плотах [Лопатин, 1922, с. 189–190; Патканов, 1912, с. 956; Сем, 1959, с. 2–30; Смоляк, 1970, с. 273; 1975, с. 115, 118]. Внутри большого рода допускались браки между представителями разных подразделений [Смоляк, 1970, с. 269; 2001, с. 17].

Механизм формирования больших родов отражен в хозяйственно-поселенческой структуре Нижнего Приамурья. И.А. Лопатин отметил, что каждое поселение нанайцев представляло территориальнососедскую общину, размещавшуюся на площадках с комплексом зимних построек. В фанзе (зимнем жилище маньчжурского типа) мог проживать коллектив до 25 чел., состоявший из малых (моногамных) семей и исполнявший функцию большой патриархальной семьи [Лопатин, 1922, с. 168–169]. Усадьбы с группой родственников или объединенными под одной крышей малыми семьями соседствовали с аналогичными усадьбами. Все они, по сути, являлись обособленными хозяйственными системами. Во время лососевого промысла соседские группы объединялись. Все семьи, входившие в общину, сшивали из своих сетей единый большой невод. На рыбалке члены большого коллектива действовали сообща, но весь улов делился по паям в соответствии с размерами сетей. Даже в патронимиях совместно добытое распределялось по входившим в нее группам [История и культура нанайцев, 2003, с. 41–44; Лопатин, 1922, с. 190–192; Смоляк, 1970, с. 297].

В нижнеамурских условиях правило помогообме-на (оказание помощи соседу) [Семенов, 1999] стало фундаментом социальных отношений. Рыбакам приходилось часто менять промысловые угодья по причине изменения рельефа дна, обмеления одних участков и углубления других, что сказывалось на качестве улова [Смоляк, 1966, с. 56; 1970, с. 276]. Природные условия вынуждали переселяться в другое место, более благоприятное в промысловом отношении. На новой территории пришельцы вливались в группу старожилов, оказывая им помощь в промысле. В коллективном труде хозяевам места было проще опираться на новоселов-«чужаков», чем на родственников, живших в отдалении [Смоляк, 1970, с. 296–298].

Территориальное объединение старожилов с переселенцами происходило через институт доха [Там же, с. 288–290]. Между группами путем обмена вдовы из одного рода на топор (или кусок нефрита) из другого заключался договор, согласно которому они становились родами-побратимами с обязательством обоюдной защиты и оказания взаимной помощи на промысле. На всех членов родового объединения распространялись правила экзогамии, только через три поколения им разрешалось вступать в брачные отношения (ПМА, информатор Р.А. Самар, Солнечный р-н, с. Кондон, 20 нояб. 1998 г.). Деловой союз позволял малочисленным пришельцам или старожилам получить поддержку со стороны. Так породнились между собой нанайские роды Пассар и Гаил, Одзял и Сайгор, Одзял и Гейкер, Альчека и Тумали [Смоляк, 1975, с. 130]. Согласно легенде ульчского рода Дуван, его предки пришли в низовье Амура с верховьев. Три рода - Дуван, Ольчи и Киле - спускались с верховьев Амура на деревянных лодках-долбленках. Первоначально они остановились вблизи современного Хабаровска. Но это место из-за большого количества народа им не понравилось. Они поплыли дальше и остановились в местечке Карги (около Комсомольска), которое также им не понравилось из-за скудных запасов рыбы и зверя. Пришлось делать остановку около Дяи (современного Софийски), где пожили полгода, и пути трех родов на этом разошлись. Киле и Ольчи продолжили плавание вниз по реке. Человек Мига (имя одного из предков рода Дуван) со своей родней еще полгода пожил на старом месте, охотясь на пушных зверей, и направился в сторону Киди (современного Мариинска), где была видна гора Хада Хуран. Вблизи нее проживал состоятельный человек, который и предложил прибывшим остаться, помогая им собрать вещи. Поселенцы на новом месте построили дом, в котором можно было содержать трех медведей (большое количество прирученных медведей приравнивалось к богатству, а хозяин их считался важным человеком). После трех лет содержания медведей хозяин места, он же старейшина, предложил прибывшим стать его родственниками. Союз доха был заключен в доме над очагом, в котором огонь был разожжен от трения. Породнившись через этот очаг, два рода -переселенцы и хозяева места - стали родственниками навсегда (ПМА, информатор М.С. Дуван, Ульч-ский р-н, с. Булава, 17 авг. 1992 г.).

Из приведенных данных следует, что практика переселений в ареале ульчей и нанайцев и, как результат этого, формирование поселений разнородного состава были неразрывны с промысловыми интересами, в которых главным ориентиром оставалось устье Амура, богатое проходной рыбой.

Заключение

Во второй половине XIX – начале XX в. лососевое хозяйство продолжало играть ключевую роль в жизни ульчей и амурских нанайцев. Особенности миграции тихоокеанского лосося, выраженные в разновидовом составе, маршрутах, наложили печать на систему поселений, уклад, трудовую сферу, социальные отношения групп тунгусо-маньчжурского населения, проживавших в долине большой реки.

Следует отметить, что при утрате экономического статуса рода на Амуре между его членами сохранялась социальная и религиозная связь, переросшая в традицию навещать своих родственников в разных уголках Приамурья. Это играло определенную роль и в практике выживания. При дисперсном расселении, малочисленном составе коммуникационные связи способствовали обновлению генофонда и стимулировали развитие интеграционных процессов. До промышленного освоения юга Дальнего Востока Нижнее Приамурье представляло собой район с развитым межэтническим социально-культурным обменом, возникшим на базе социально-трудовых отношений, зародившихся в обществе ихтиофагов. Главными посредниками в этнокультурном диалоге стали амурские нанайцы и ульчи, связанные с тунгусоязычным конгломератом (негидальцами, орочами) не только родственными отношениями, общим самосознанием, самоназванием нани, хозяйственно-культурным комплексом, но и историческим прошлым.