Влияние микробных факторов на стабильность коллоидных свойств мочи при уролитиазе

Автор: Четвериков А.В., Голощапов Е.Т., Аль-шукри С.Х., Эмануэль В.Л.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Мочекаменная болезнь

Статья в выпуске: 2, 2019 года.

Бесплатный доступ

При использовании метода газовой хроматографии-масс-спектрометрии микробиота мочи и мочевых камней представлена облигатными, факультативными и транзиторными микроорганизмами. Общая бактериальная нагрузка у пациентов с уролитиазом, особенно с системными формами заболевания, значительно выше, чем у представителей группы контроля. Одним из основных стабилизаторов коллоидной системы мочи является белок Тамма-Хорсфалла (БТХ). При изменении микробиоты мочи и увеличении общей бактериальной нагрузки происходит нарушение структуры БТХ с формированием мега-молекулярных комплексов. Отмечено, что у пациентов с мочекаменной болезнью размер мегамолекулярных комплексов в 10 раз больше, чем у здоровых лиц в контрольной группе. В комплекс мер проводимой профилактики и метафилактики уролитиаза целесообразно применение противомикробной терапии уросептиками, что позволит воздействовать на количественные и качественные показатели микробного спектра, а также улучшить стабильность коллоидных свойств мочи.

Мочекаменная болезнь, микробиота мочевых камней, белок тамма-хорсфалла

Короткий адрес: https://sciup.org/142223136

IDR: 142223136 | DOI: 10.29188/2222-8543-2019-11-2-80-83

Текст научной статьи Влияние микробных факторов на стабильность коллоидных свойств мочи при уролитиазе

атогенетический подход к метафилактике мочевого камнеобразования является одной из важных проблем урологии ввиду распространенности уролитиаза, роста за болеваемости, трудности выбора метода лечения. При этом, особенно важно и то, что общая заболеваемость за последние 12 лет увеличилась более чем в 1,5 раза [1,2].

В настоящее время нет единого взгляда на патогенез камнеоб-разования в почках, что, несомненно, тормозит успешное проведение профилактики мочекаменной болезни.

Имеющиеся теории объясняют отдельные звенья в цепи факторов, приводящих к формированию мочевых камней [3-5]. Известно более 200 различных патологических состояний, которые могут сопровождаться образованием конкрементов в органах мочевой системы [6,7].

В последние годы обнаружена взаимосвязь между развитием уролитиаза и метаболическим синдро- мом с его характерными признаками – ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией, которые также считаются важными факторами риска развития мочекаменной болезни (МКБ) [8-11]. Используя комплексный подход к изучению проблемы формирования мочевых камней, уролитиаз в настоящее время стали относить к почечным проявлениям метаболического синдрома [4]. Являясь коллоидным раствором, моча содержит высокомолекулярные вещества (белки, полисахариды), обеспечивающие ее стабильность. Дестабилизация коллоидов мочи приводит к формированию конкрементов [12-14]. Основным стабилизатором коллоидных свойств мочи является уро-модулин (белок Тамма-Хорсфалла – БТХ), который является почечным гликопротеином наиболее часто представленным белком мочи [15,16]. Ингибирующее действие БТХ на процессы роста кристаллов в моче связано с наличием на его поверхности сиаловых кислот, которые определяют наличие отрицательного заряда молекулы. Отмечена за- щитная роль уромодулина и в воспалительных процессах. За счет своей структуры БТХ связывает маннозо-зависимые фимбрии инфекционных агентов, что блокирует контакт бактерий с уротелиоци-тами [17]. При определенных обстоятельствах БТХ может стать промотором уролитиаза [18]. Суточная продукция БТХ составляет 50–150 мг, что определяет его низкую концентрацию в моче. При изменении рН мочи происходит изменение структуры БТХ, что соответственно снижает его функциональную активность. Имеются сведения, что у больных с системным уролитиазом определяются мегамо-лекулярные комплексы БТХ со средним размером более 1000 нм, при том что у здоровых людей размер составляет 110-115 нм [19,20]. Взаимосвязь камнеобразования и инфекционных агентов за последние годы достаточно изучена, введено понятие «инфекционные камни» [21,22]. Инфекционное влияние может рассматриваться в качестве патогенетического фактора в развитии МКБ. Наиболее часто инфици- рование патогенными бактериями происходит по восходящему пути (Escherichia coli, Enterococcus spp., Candida spp., Pseudomonas aeruginosa, Corynebacterium urealyticum, Proteus spp.), но иногда нельзя исключить и гематогенный занос бактерий из других инфекционных очагов в организме (Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza и др.) [23,24].

Таким образом, если рассматривать БТХ как протективный компонент мочевыводящего тракта, важным аспектом данной проблемы является выяснение взаимосвязи бактериальной инфекции и ее роли в литогенезе. Поэтому комплексная оценка микробиоты мочи и ее влияния на состояние уромодулина должна привести к улучшению качества проводимой метафилактики уролитиаза.

Цель работы: установить наличие и характер взаимосвязи различных микробных ассоциаций с изменением количественных и качественных отклонений в структуре белка Тамма-Хорсфалла для оптимизации лечения и метафилактики у больных уролитиазом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находилось 273 пациента с МКБ – 144 (52,8%) мужчин и 129 (47,2%) женщин, возраст пациентов вырьировался от 21 до 76 лет. Рецидивирующее течение уролитиаза отмечалось у 131 пациента (47,9%), у 210 (76,3%) он был односторонний, а у 63 (23%) – билатеральный. Исследовано 492 конкремента, 198 (40,2%) удалены оперативно и 294 (59,8 %) отошли пос-

Таблица 1. Наиболее часто встречающиеся микробные ассоциации в моче у больных уролитиазом

|

Микроорганизм |

Частота |

|

Clostridium (perfringens, ramosum, tetani) |

68 % |

|

Streptococcus/Ruminococcus, Str. Mutans |

46 % |

|

Aspergillus spp. |

42% |

|

Nocardia asteroides |

41 % |

|

Вирус простого герпеса |

39 % |

|

Bifidobacterium |

36 % |

|

Eubacterium, Eubacterium lentum (гр. А) |

34 % |

ле литокинетической терапии. Контрольную группу составили 35 практически здоровых лиц.

У пациентов, наряду со стандартным клиническим исследованием, определялась микробиота мочевых камней и мочи с использованием газовой хроматографии – масс-спектрометрии с определением микробных маркеров бактерий (в т.ч. анаэробных), вирусов, грибов, общее число проб – 104. Для изучения мега-молекулярных комплексов белка Тамма-Хорсфалла, уровня и структуры уромодулина использовали метод динамического светорассеива-ния при программируемом ее охлаждении (273 пробы). Мочевые камни были исследованы методом электронно-эмиссионной микроскопии на наличие наночастиц.

Полученные данные при уролитиазе и лиц контрольной группы подвергли статистической обработке.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

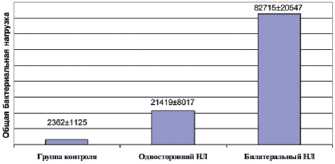

Методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии (ГхМС) определен микробный пейзаж мочи, который представлен большой группой микроорганизмов (вирусов, бактерий, грибов) представляющих облигатных патогенов, факультативных и транзиторных микроорганизмов. Определено, что в моче группы контроля общая бактериальная нагрузка составляет 2362± 1125 к.ед, а из 57 изучаемых микробных маркеров не выявлено 26 (45,6%). Микробиота мочи у пациентов с системным уролитиазом характеризуется крайне высокой общей бакте- риальной нагрузкой, которая составила 82715±20547 к.ед, а у пациентов с односторонним уролитиазом этот показатель был ниже и определяется в интервале 21419±8017 к.ед. (рис. 1).

Рис. 1. Сравнительная характеристика общей бактериальной нагрузки в исследуемых группах (к.ед)

Результаты исследования показали, что наиболее часто встречающимися представителями микробиоты мочи у больных уролитиазом по данным ГхМС являются Aspergillus spp., Herpes simplex, Streptococcus mutans, Clostridium (ramosum, difficile, coccoides), Nocardia asteroides, Klebsiella (табл. 1).

Персонифицировать конкретного возбудителя в процессах литогенеза довольно трудно по причине того, что некоторые микроорганизмы могут пассивно интегрироваться в его структуру в процессе формирования мочевого камня.

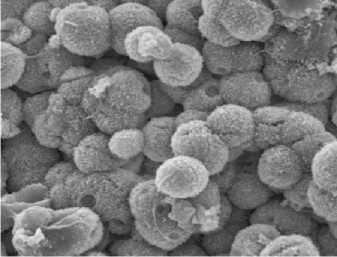

При изучении электронномикроскопической структуры мочевых камней, наночастицы выявлены во всех камнях независимо от химического состава (рис. 2).

Таким образом, кальцифицирующие наночастицы можно считать структурами, непосредственно участвующими в мочевом камнеоб-разовании. Учитывая тот факт, что микробные структуры влияют на

Рис. 2. Электронно-эмиссионная микроскопия (х 10 000. 15 kv). Наночастицы в мочевом камне

экспериментальная и клиническая урология № 2 2 0 19 кислотность мочи и структуру уро-модулина, мы применили метод динамического светорассеивания при программируемом охлаждении пробы мочи с целью определения размера комплексов белка Тамма-Хорсфалла.

При исследовании выявлено, что у пациентов с односторонним нефролитиазом средний размер частиц БТХ составил 172,8±6,2 нм, у больных с билатеральной формой заболевания

1518,4±12,3 нм, в то время как этот показатель у лиц контрольной группы составил 111,4±4,8 нм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюме:

При использовании метода газовой хроматографии-масс-спектрометрии микробиота мочи и мочевых камней представлена облигатными, факультативными и транзиторными микроорганизмами. Общая бактериальная нагрузка у пациентов с уролитиазом, особенно с системными формами заболевания, значительно выше, чем у представителей группы контроля.

Одним из основных стабилизаторов коллоидной системы мочи является белок Тамма-Хорсфалла (БТХ). При изменении микробиоты мочи и увеличении общей бактериальной нагрузки происходит нарушение структуры БТХ с формированием мега-молекулярных комплексов. Отмечено, что у пациентов с мочекаменной болезнью размер мегамолекулярных комплексов в 10 раз больше, чем у здоровых лиц в контрольной группе.

В комплекс мер проводимой профилактики и метафилак-тики уролитиаза целесообразно применение противомикроб-ной терапии уросептиками, что позволит воздействовать на количественные и качественные показатели микробного спектра, а также улучшить стабильность коллоидных свойств мочи.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы Влияние микробных факторов на стабильность коллоидных свойств мочи при уролитиазе

- Аполихин О.И., Сивков А.В., Комарова В.А., Просянников М.Ю., Голованов С.А., Казаченко А.В., и др. Заболеваемость мочекаменной болезнью в Российской Федерации (2005-2016 годы). Экспериментальная и клиническая урология 2018;(4): 4-14.

- Каприн А.Д., Аполихин О.И., Сивков А.В., Москалева Н.Г., Солнцева Т.В., Комарова В.А. Анализ уронефрологической заболеваемости и смертности в Российской Федерации за 2003-2013 г. Экспериментальная и клиническая урология 2015;(2): 4-12.

- Вощула В.И., Ниткин Д.М., Лелюк В.Ю., Гапоненко А.Д., Щавелева М.В., Юрага Т.М., Владимирская Т.Э. Статистика и факторы риска мочекаменной болезни в Беларуси. Экспериментальная и клиническая урология 2013;(2):18-25.

- Гаджиев Н.К., Малхасян В.А., Мазуренко Д.А., Гусейнов М.А., Тагиров Н.С. Мочекаменная болезнь и метаболический синдром. Патофизиология камнеобразования. Экспериментальная и клиническая урология 2018;( 1): 66-75. DOI: 10.29188/2222-8543-2018-9-1-66-75

- Prezioso D, Strazzullo P, Lotti T, Bianchi G, Borghi L, Caione P, et al. Dietary treatment of urinary risk factors for renal stone formation. A review of CLU Working Group. Arch Ital Urol Androl 2015; 87(2):105-120. DOI: 10.4081/aiua.2015.2.105

- Назаров Т. Х., Тагиров Н. С., Васильев А. Г., Маджидов С. А., Ахмедов М. А. Современные аспекты этиологии и патогенеза мочекаменной болезни. Педиатр 2014;5(3): 101-109.

- Leanez Jimenez M, Candau Vargas-Zuniga F, Reina Ruiz C. Urinary lithi-asis as a systemic disease. Arch Esp Urol 2017;70(1):28-39.

- Гусакова Д.А., Калинченко С.Ю., Камалов А.А., Тишова Ю.А. Факторы риска развития мочекаменной болезни у больных с метаболическим синдромом. Экспериментальная и клиническая урология 2013;(2): 61-64.

- Sakhaee K. Epidemiology and clinical pathophysiology of uric acid kidney stones. J Nephrol 2014; 27 (3):241-245. 10.1007/ s40620-013-0034-z.

- DOI: 10.1007/s40620-013-0034

- Голованов С.А., Сивков А.В., Анохин Н.В., Дрожжева В.В. Индекс массы тела и химический состав мочевых камней. Экспериментальная и клиническая урология 2015;(4): 94-99.

- Wong Y, Cook P, Roderick P, Somani BK. Metabolic syndrome and kidney stone disease: a systematic review of literature. J Endourol 2016;30(3):246-53.

- DOI: 10.1089/end.2015.0567

- Ланда С.Б., Аль-Шукри С.Х., Горбачев М.И., Егоров В.В., Эмануэль Ю.В., Эмануэль В.Л. Патохимические особенности олигомерных форм белка Тамма-Хорсфалла при уролитиазе. Клиническая лабораторная диагностика 2016;(6):17-23.

- Голощапов Е.Т., Аль-Шукри С.Х., Эмануэль В.Л. Современные представления о патогенезе мочевого камнеобразования. Урологические ведомости 2015;5(1): 95-96.

- Singh VK, Rai PK. Kidney stone analysis techniques and the role of major and trace elements on their pathogenesis: a review. Biophys Rev 2014; 6(3-4): 291-310.

- DOI: 10.1007/s12551-014-0144-4