Влияние негативной симптоматики на динамику социального статуса больных параноидной шизофренией

Автор: Зинчук Михаил Сергеевич, Семке А.В.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 4 (79), 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведённое исследование позволило выявить следующие особенности больных параноидной шизофренией с выраженной негативной симптоматикой: наследственная отягощённость, преобладание тормозимых черт характера в преморбиде, среднее образование и отсутствие семьи к моменту начала заболевания. На момент осмотра большинство больных имеет группу нетрудоспособности, преобладает отрицательное или безразличное отношение к работе, низкий интерес и пассивность в межличностных контактах, формирование условно декомпенсированного и парциально декомпенсированного уровней адаптации, укрытие под опекой как основной тип индивидуальной компенсаторно-приспособительной защиты, деструктивный тип адаптации, гиперболизированный или недифференцированный характер внутренней адаптационной реакции, пассивная выжидательность окружения.

Шизофрения, негативные расстройства, адаптационнокомпенсаторные механизмы

Короткий адрес: https://sciup.org/14295654

IDR: 14295654 | УДК: 616.895.87:616-058

Текст научной статьи Влияние негативной симптоматики на динамику социального статуса больных параноидной шизофренией

и выраженностью негативных и паранегативных расстройств и некоторыми особенностями «фасадной» психопатологической симптоматики [7]. Последние десятилетия отмечены усилением интереса исследователей к факторам (в том числе коморбидным) [8], влияющим на социальное функционирование больных с расстройствами шизофренического спектра, изучению вклада в данные показатели «ядерных» негативных и паранегативных расстройств [9, 10].

Цель исследования – изучение влияния негативной симптоматики на динамику социального статуса пациентов, страдающих параноидной формой шизофрении.

Материалы и методы. Результаты работы основаны на исследовании, проведенном на базе отделения эндогенных расстройств ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН. Объект исследования – пациенты, проходившие стационарное лечение в 2007—2010 гг., состояние которых на момент обследования соответствовало диагностическим критериям параноидной шизофрении по МКБ-10. В качестве основных методов использовались: клинико-психопатологический, клинико-динамический, клинико-катамнестический, клинико-терапевтический, статистический. Инструментами исследования являлись: модифицированный вариант «Базисной карты, стандартизированного описания больного шизофренией и родственника» (БК) (Рицнер М. С., Логвинович Г. В., Корнетов Н. А., Красик Е. Д., Залевский Г. В., 1985); Шкала позитивных и негативных синдромов (PANSS).

В соответствии с критериями отбора в группу исследования вошли 120 пациентов с диагнозом «параноидная шизофрения».

Результаты и обсуждение. Для оценки выраженности позитивной и негативной симптоматики все пациенты были обследованы по шкале PANSS. В зависимости от выраженности негативной симптоматики пациенты были разделены на 2 группы. При формировании групп учитывались рекомендации для интерпретации шкалы PANSS, в соответствии с которыми интервал 61—65 баллов считается «выше среднего». В группу А вошло 66 человек, у которых показатели кластера негативных расстройств превышали 61 балл, остальные пациенты (54 человека) составили группу Б. Анализ полученных групп не выявил достоверных отличий по полу, однако на уровне тенденции всё же определялось преобладание мужчин в группе с большей выраженностью негативных расстройств. Средний возраст пациентов в исследуемых группах достоверно (p<0,05) отличался и составил в группе А 33±10,1 года, в группе Б – 29±7,2 года. Эта разница нашла подтверждение и в большей длительности заболевания у пациентов группы А (12,3±7,3 года) по сравнению с пациентами группы Б (8,5±4,0 года) (p<0,001).

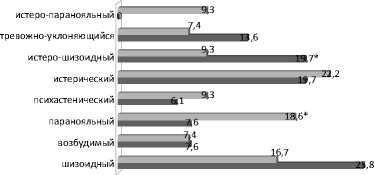

Наследственная отягощенность является важным предиктором развития заболевания, свидетельствующим о базовой биологической уязвимости. Как в основной группе, так и в группе сравнения преобладали лица без наследственной отягощённости, однако в группе А их процент (37,8 %) ниже, чем в группе Б (59,3 %). В случае выявления наследственной отягощённости чаще всего в обеих группах это был родственник первой степени родства (в группе А – 33,3 % и 25,9 % – в группе Б). С близкой частотой в обеих группах встречались случаи болезни у дальнего родственника. Только в основной группе встречались (p>0,05) пациенты, у которых больны были как близкие, так и дальние родственники (7,6 %). У больных шизофренией прослеживается тесная связь негативных изменений, характеризующих дефект, с конституционально обусловленными, преморбидными личностными особенностями. На рисунке представлен преморбидный склад личности пациентов.

Группа А Группа Б

Рис. Преморбидный склад личности

В преморбидном складе пациентов группы А преобладали тормозимые черты характера, в то время как для пациентов группы Б более характерными были возбудимые. Последние, вероятно, обладали большим социальным потенциалом и способствовали развитию (хотя и достаточно специфичных) навыков общения.

Для многих пациентов начало заболевания сопровождается остановкой или значительным искажением развития, что делает достигнутый к этому моменту уровень социальной адаптации значимым предиктором будущей социализации и удовлетворённости качеством жизни. Важным фактором преморбидного периода является уровень профессионального образования: чем он выше, тем, как правило, сохраннее возможности социально-трудовой адаптации. На момент начала заболевания в обеих группах чаще встречались пациенты со средним образованием (в группе А – 34,9 % и 33,3 % – в группе Б). На уровне тенденции в группе Б чаще встречались лица со средним специальным образованием (33,3 и 21,2 %). Так же с близкой частотой встречались пациенты с высшим и незаконченным высшим образованием (13,6 и 16,7 %). Только среди пациентов группы А

(p<0,05) встречались лица, которые смогли окончить школу лишь в индивидуально созданных условиях (12,1 %).

Анализ профессионального статуса пациентов до заболевания не выявил каких-либо достоверных различий: как в группе А, так и в группе Б преобладали учащиеся (66,6 и 68,5 %). Служащие, инженерно-технические рабочие, неквалифицированные рабочие встречались с близкой частотой.

Для больных шизофренией наличие собственной семьи к моменту начала заболевания является прогностически благоприятным фактором, косвенно отражающим достигнутую социальную компетентность [9]. Как в группе А (78,8 %), так и в группе Б (68,5 %) большинство пациентов к началу заболевания были холосты, однако на уровне тенденции в группе А такие пациенты всё-таки встречались чаще. Пациенты группы Б чаще были женаты (16,7 и 6,1 %) и только среди них встречались лица, проживающие в незарегистрированном браке (7,4 %). В группе А (15,1 %) чаще, чем в группе Б, выявлялись разведённые (6,1 %).

Таблица 1

Уровень социальной адаптации до заболевания

|

Уровень социальной адаптации |

Группа А |

Группа Б |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Оптимально компенсированный |

33 |

50 |

37 |

68,5 |

|

Компенсированный однонаправленный |

5 |

7,6 |

4 |

7,4 |

|

Парциально компенсированный |

28 |

42,4* |

13 |

24,1 |

|

Всего |

66 |

100 |

54 |

100 |

Примечание. * – p<0,05.

Как видно из таблицы 1, пациенты с оптимально компенсированным уровнем социальной адаптации чаще встречались в группе Б. Частота встречаемости компенсированного однонаправленного уровня социальной адаптации до заболевания была практически одинаковой в обеих группах, а парциально компенсированный уровень социальной адаптации достоверно (p<0,05) чаще встречался в группе А.

С целью оценки влияния негативных расстройств на динамику социального статуса пациентов, страдающих параноидной формой шизофрении, ниже будут приведены показатели на момент осмотра.

Количество пациентов, имеющих высшее образование, в обеих группах осталось прежним. Возросло количество пациентов в группе Б, имеющих неоконченное высшее образование (25,9 % по сравнению с 13,6 % в группе А). Все эти больные к началу заболевания уже имели среднее специальное образование и пытались получить высшее образование, однако так и не смогли этого сделать. Таким образом, можно говорить о существовавшей среди пациентов группы Б неудовлетворённости своим образованием и попытках его повысить, чего не было отмечено среди пациентов группы А.

За время болезни профессиональный статус пациентов претерпел существенные изменения. Так, на момент осмотра половина пациентов группы Б и 75,7 % пациентов группы А являлись инвалидами по психическому заболеванию. В группе Б чаще встречались лица, занятые неквалифицированным трудом (25,9 % в сравнении с 12,1 % в группе А), и только здесь встречались пациенты, продолжающие получать образование (16,7 %). При этом среди продолжавших работать отрицательно относились к работе 28,8 % пациентов группы А и 22,2 % пациентов группы Б; безразлично – 46,9 и 44,4 % соответственно, положительно – только 18,1 % пациентов группы А и 33,3 % пациентов группы Б.

Семья, будучи источником естественной социальной поддержки и способствуя преодолению явлений социальной депривации, связанных с болезнью, вносит значимый вклад в формирование более благоприятных типов адаптации пациентов, страдающих шизофренией [11, 12]. В группе А (81,8 %) достоверно (p<0,05) чаще, чем в группе Б (57,4 %), встречались холостые пациенты. Только в группе Б встречались пациенты, проживающие в официально незарегистрированном браке (16,7 %), и чаще на уровне тенденции – женатые (25,9 и 12,1 %). Все разведённые пациенты относились к группе А (6,1 %). Адекватная помощь оказывалась 36,4 % пациентов группы А и 25,9 % пациентов группы Б. Изоляция отмечалась в 21,2 % в группе А и в 9,3 % в группе Б, пассивное выжидание – у 34,8 % больных группы А и у 40,7 % больных группы Б, неадекватное ожидание успешности с открытым выражением негодования – у 7,6 % пациентов группы А и у 24,1 % пациентов группы Б.

Результаты анализа социального статуса на момент осмотра представлены в таблице 2.

Таблица 2

Уровень социальной адаптации на момент осмотра

|

Уровень социальной адаптации |

Группа А |

Группа Б |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Оптимально компенсированный |

0 |

0 |

5 |

9,3 |

|

Компенсированный однонаправленный |

8 |

12,1 |

5 |

9,3 |

|

Парциально компенсированный |

9 |

13,6 |

13 |

24,1 |

|

Условно компенсированный |

8 |

12,1 |

9 |

16,7 |

|

Условно декомпенсированный |

19 |

28,8 |

13 |

24,1 |

|

Парциально декомпенсированный |

22 |

33,3 |

9 |

16,7 |

|

Декомпенсированный госпитальный |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Всего |

66 |

100 |

54 |

100 |

Все пациенты с оптимально компенсированным уровнем социальной адаптации были выявлены в группе Б. В таблице 2 показано, что в группе А чаще других встречались условно декомпенсированный и парциально декомпенсированный уровни социальной адаптации. Для группы Б были более характерны парциально и условно компенсированные уровни, и только здесь встречались пациенты с оптимально компенсированным уровнем социальной адаптации.

Учитывая взаимодействия конституциональ-но-преморбидных особенностей, степени и характера выраженности негативных расстройств в ремиссиях, измененных болезнью адаптационных возможностей личности и уровня социальной адаптации, определяли тип индивидуальной компенсаторно-приспособительной защиты пациентов и тип адаптации.

В обеих группах преобладал тип индивидуальной компенсаторно-приспособительной защиты «укрытие под опекой», однако среди пациентов группы А он встречался (69,7 %) чаще, чем среди пациентов группы Б (42,6 %). Особенностью данного типа является необходимость разносторонней внешней стимуляции и коррекции пациентов, возможность компенсации только при наличии постоянной опеки со стороны родных и психиатров. Одним из проявлений данного типа защиты явилось более частое стационирование пациентов группы А. В группе А (18,2 %) чаще, чем в группе Б (9,3 %), встречалась индивидуальная компенсаторно-приспособительная защита по типу «экологической ниши», при которой наблюдалось формирование нового жизненного стереотипа с возможностью восстановления трудового и микросоциального статусов в случае наличия социального «убежища», создаваемого окружением на производстве и в семье. Данный вариант был условно благоприятным, позволяя при благожелательном отношении окружения и отсутствии изменений, «ломающих стереотипы» пациента, достаточно долго сохранять на приемлемом уровне социальный и семейный статусы.

Другой условно благоприятный тип индивидуальной компенсаторно-приспособительной защиты – «гуттаперчевая капсула». Этот вариант защиты достоверно (p<0,05) чаще встречался у пациентов группы Б (33,3 и 12,1 %). У пациентов с этим типом индивидуальной компенсаторно-приспособительной защиты социальная компенсация негативных расстройств происходит за счет «оболочки», которую больной создает вокруг себя и за пределы которой его функции и отношения не распространяются. Такой тип взаимоотношений между пациентом и его средой позволял длительно сохранять социальный статус на прежнем или несколько сниженном уровне. Интересным представляется тот факт, что все случаи защиты по типу «социальной оппозиции» были зарегистрированы в группе Б (14,8 %). Пациенты с данным типом индивидуальной компенсаторно-приспособительной защиты при сравнительной мягкости негативных расстройств находились в длительном конфликте с окружением, что, естественно, не способствовало сохранению семейного и профессио- нального статусов. Все эти пациенты имели выраженные психопатоподобные расстройства. Последние явились результатом воздействия эндогенного процесса на личность с выраженными, достигающими уровня личностной патологии, истеровозбудимыми чертами. В группе А развитию защиты по типу «социальной оппозиции» препятствовали более выраженные негативные и паранегативные расстройства.

Интегративный тип адаптации в группе Б встречался (42,6 %) чаще, чем в группе А (37,9 %). Деструктивный тип выявлялся более чем у половины пациентов группы А (54,5 %), в то время как в группе Б их количество не превышало трети (33,3 %). Для двух описанных выше типов адаптации был характерен параллелизм клинических и социальных показателей. Интравертный тип адаптации, для которого была характерна диссоциация между клиническими и социальными показателями в ущерб последним, достоверно (p<0,01) чаще регистрировался в группе Б (21,4 %) по сравнению с группой А (7,6 %). Ни в одной из групп на момент обследования не выявлялись пациенты с экстравертным типом адаптации. Полученные результаты демонстрируют формирование менее благоприятных типов адаптации у пациентов с более выраженной негативной симптоматикой.

Изучены виды внутренних адаптационных реакций. В 18,2 % случаев в группе А и в 33,3 % случаев в группе Б наблюдался игнорирующий (анозогностический, гипертонический) тип реакции с недооценкой и элементами игнорирования степени тяжести заболевания, завышенной оценкой собственной личности и здоровья, ригидным стремлением утвердиться на прежнем или более высоком социально-трудовом уровне, сохранением компонента «борьбы» в отношении к болезни.

При гиперболизированном (паническом, гипотоническом, атоническом) виде реакции у больных не наблюдалось способностей и стремлений к преодолению последствий болезни, активному приспособлению в новых условиях; психологическая приспособляемость носила фрустрационный характер либо полностью определялась содержанием и степенью выраженности психотических расстройств. С достоверным отличием (p<0,05) этот вариант чаще встречался в группе А (22,7 %), чем в группе Б (9,3 %).

Пластический (адекватный) тип реакции встречался в группе А (33,3 %) без достоверной разницы реже, чем в группе Б (40,7 %). Этот вариант характеризовали реалистическое отношение больных к действительности и активные попытки самокомпенсации в соответствии со степенью выраженности психопатологических расстройств, а также приверженность к соблюдению рекомендаций психиатров.

В группе А (25,8 %) на уровне тенденции чаще, чем в группе Б (16,7 %), встречался недифференцированный вид внутренней адаптационной реакции. Он характеризовался эгоцентрической направленностью психологической приспособляемости, гиперболизированной сверхценно искаженной с элементами фиксации и аггравации самооценкой, активной адаптацией в сфере удовлетворения собственных потребностей и усилением иждивенческих установок.

Отношение к больному его окружения (внешние адаптационные реакции) также играет значительную роль в процессе формирования типов адаптации пациентов, страдающих параноидной формой шизофрении. Лояльный тип внешней реакции на пациентов несколько чаще встречался в группе А (36,4 %), чем в группе Б (25,9 %). При этом типе родственники правильно оценивали степень тяжести заболевания и долю своей ответственности за них, прислушивались к рекомендациям психиатров по организации семейных отношений и поддержанию социального статуса пациентов. У половины пациентов в обеих группах выявлялась пассивно-выжидательная реакция окружения, когда в основе отношений лежали безразличие к судьбе больного и тактика невмешательства в терапевтический процесс. Основные обязанности по лечению и социальному восстановлению при этом типе реакции родные возлагали на врачей, хотя формально от пациентов не отказывались. Экстремистская внешняя реакция с фактическим отказом от больного и стремлением любыми путями отправить его в стационар на уровне тенденции чаще встречалась в группе Б (24,1 %), чем в группе А (13,6 %). Такое соотношение было связано дискомфортом, вызываемым у окружения пациентами группы Б, оппозиционно настроенными в адрес родственников. Напротив, пациенты с выраженным негативными расстройствами в эмоционально-волевой сфере по типу выпадения скорее не замечались родственниками, и раздражение в их адрес реже достигало степени, характерной для части больных группы Б.

Полученные данные позволяют составить обобщённый портрет больного параноидной шизофренией с выраженной негативной симптоматикой. Этих пациентов отличает большая наследственная отягощённость, проявляющаяся расстройствами шизофренического спектра, как у близких, так и у дальних родственников. Преморбидный склад личности пациентов отличается преобладанием тормозимых черт характера (шизоидные, истерошизоидные, тре-вожно-уклоняющиеся). К моменту начала заболевания пациенты чаще имеют среднее образование, чаще холосты, проживают одни или с родителями. Анализ социального статуса на момент обследования (давность заболевания 12,3±7,3 года) позволил сделать следующие выводы. Пациенты с выраженными негативными расстройствами, даже будучи неудовлетворены своим образованием и социальным статусом, капитулируют и не предпринимают попыток его повысить. Подавляющее большинство к этому времени имеет группу нетрудоспособности, но даже у продолжающих трудиться преобладает отрицательное или безразличное отношение к работе. Пациентов отличает низкий интерес к контактам, пассивность в контакте или их полное избегание. Большинство пациентов не состоят в браке. Отношение родственников к пациентам часто характеризуется изоляцией. Выраженные дефицитарные расстройства негативно влияют на социальную адаптацию пациентов, приводя к формированию условно декомпенсированного и парциально декомпенсированного уровней адаптации. Укрытие под опекой становится самым частым типом индивидуальной компенсаторно-приспособительной защиты, приводя к прогрессивной утрате социальных навыков, оставлению попыток самостоятельного совладания с проблемами и, как следствие, к нарастанию паранегативных расстройств и неспособности пациентов адаптироваться в экст-рагоспитальный мире. Сопоставление социального и клинического уровней адаптации позволило сделать вывод о том, что именно деструктивный тип адаптации является наиболее характерным для больных параноидной шизофренией с выраженными негативными расстройствами. Внутренняя адаптационная реакция носила гиперболизированный или недифференцированный характер, а внешняя характеризовалась пассивной выжидательностью окружения.