Влияние погодных условий на продукционный процесс у сортов сои северного экотипа

Автор: Головина Е.В., Зотиков В.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биологические основы кормопроизводства

Статья в выпуске: 6 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

Решить проблему дефицита кормового белка в настоящее время невозможно без использования зернобобовых культур, в частности сои. Традиционные сорта сои происходят из Юго-Восточной Азии. Для продвижения сои в северные регионы созданы принципиально новые формы. В настоящее время селекция бобовых культур основывается на использовании признаков надземных частей растений, положительно коррелирующих с продуктивностью и другими хозяйственно полезными качествами, показатели корневой системы остаются вне поля зрения селекционеров. Однако при создании модели сорта, наряду с признаками фотосинтезирующих органов, необходимо учитывать физиологическую активность корней, а также характеристики донорно-акцепторных отношений в системе лист—корень. Мы изучали развитие корней и надземных органов у растений сои (ультраскороспелый короткостебельный сорт Магева, скороспелые сорта Свапа, Красивая Меча, Ланцетная, Белор, БММ 1/90) северного экотипа в разных погодных условиях (Орловская обл., 2005-2011 годы). Установлена адаптивная реакция растений при недостатке влаги, заключающаяся в увеличении массы корней и их поглощающей поверхности. Проанализированы распределение сухого вещества по органам растений сои и его реутилизация, а также реутилизация азота в зависимости от условий возделывания. Показано наличие взаимосвязи между развитием вегетативных органов и урожайностью.

Сорта сои северного экотипа, климатические условия, корневая система и надземные органы, адсорбирующая поверхность корней, продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/142133452

IDR: 142133452 | УДК: 636.086.2/.3:635.655:581.1:58.05

Текст научной статьи Влияние погодных условий на продукционный процесс у сортов сои северного экотипа

Одна их проблем кормопроизводства при интенсивном животноводстве — дефицит белковых компонентов, особенно имеющих животное происхождение (57 %) и полученных в результате микробиологического синтеза (92 %). Нехватка первых обусловлена узкой сырьевой базой, а также разработкой современных безотходных технологий с максимальной утилизацией сырья при производстве продуктов питания, вторых — дороговизной и ограничениями, связанными с требованиями экологической безопасности. Решить проблему дефицита кормового белка в настоящее время невозможно без использования зернобобовых культур, в частности сои (1, 2). По содержанию белка в семенах (до 55 %) и в зеленой массе (до 20 %) соя превосходит другие зернобобовые культуры, а по его качеству белок сои приближается к белкам животного происхождения. Соя — масличная культура, в ее семенах накапливается до 27 % жира. Жмыхи, шроты, крупка из семян сои обладают высокими кормовыми достоинствами.

Традиционным сортам сои, происходящим из Юго-Восточной Азии, требуется сумма активных температур около 3000 ° С. Для продвижения сои в северные регионы созданы принципиально новые формы, которым для созревания достаточно 1800-2100 ° С (3).

Реализация потенциала сорта по урожайности зависит от погодноклиматических условий вегетации и почвенных характеристик. Поскольку отличительная особенность высших растений как динамических систем с функциональными связями заключается в способности адаптироваться к действию факторов, изменяющихся в процессе вегетации, в конечном счете формирование урожая — это результат устойчивости к подобным колебаниям (4). В идентичных экстремальных (стрессовых) условиях сорта одной и той же культуры снижают потенциальную продуктивность в разной степени, то есть проявляют неодинаковую устойчивость к стрессам (5, 6).

Известно, что степень развития и физиологическая активность корневой системы тесно взаимосвязаны с продуктивностью растений (7). Функции корневой системы как органа, осуществляющего минеральное питание, детерминированы площадью ее поверхности и способностью поглощать питательные вещества в зависимости от их количества в ризосфере (8). Установлено, что для устойчивых к засухе сортов характерно формирование мощной, быстро растущей и разветвленной корневой системы (9).

В настоящее время селекция бобовых культур основывается на использовании признаков надземных частей растений, положительно коррелирующих с продуктивностью и другими хозяйственно полезными качествами. Показатели корневой системы остаются вне поля зрения селекционеров (10) из-за отсутствия относительно простых и надежных способов оценки состояния корневой системы, высокой трудоемкости существующих методов определения и ограниченности возможных объемов отбора.

Трофическая система растений включает фотосинтетический аппарат и корневую систему, которые физиологически полярны, что обусловлено функционированием в неодинаковых условиях, а также использованием разного энергетического сырья и первичных продуктов ассимиляции. При этом общей, объединяющей корни и листья функцией служит именно ассимиляция (11). Таким образом, растительный организм представляет собой целостную трофическую систему, функционирующую одновременно в двух различных режимах среды и трансформирующую элементы питания и солнечную энергию (12).

Ослабление фотосинтеза приводит к уменьшению образования и перемещения ассимилятов в корни, вследствие чего подавляется их жизнедеятельность и снижается поглощение питательных веществ из почвы.

Таким образом, при создании модели сорта, наряду с признаками фотосинтезирующих органов, необходимо учитывать физиологическую активность корней, а также характеристики донорно-акцепторных отношений в системе лист—корень (13). Однако особенности развития и функционирования корневой системы растений у сортов сои северного экотипа малоизученны.

Цель настоящего исследования состояла в оценке влияния разных погодных условий на формирование корневой системы и надземной массы у этих сортов в связи с семенной продуктивностью.

Методика . Эксперименты проводили в 2005-2011 годах (Орловская обл.) в полевых условиях на 6 сортах сои северного экотипа, различающихся по происхождению, скороспелости, биологической и хозяйственной продуктивности, — ультраскороспелом короткостебельном сорте Ма-гева (учреждение-оригинатор — Рязанский научно-исследовательский и проектно-технологический институт АПК), а также скороспелых сортах Бе-лор, БММ 1/90, Свапа, Красивая Меча, Ланцетная (Всероссийский НИИ зернобобовых культур). Погодные условия в период исследований учитывали на основании данных агрометеорологической станции (г. Орел).

Урожай зеленой массы и накопление сухого вещества определяли в соответствии с методическими указаниями (14), адсорбирующую поверхность корней — согласно описанию (15, 16). Степень реутилизации азота оценивали балансовым методом по уменьшению (в процентах) абсолютного содержания этого элемента в вегетативных органах за период налива семян относительно максимального содержания (17).

Данные обрабатывали статистически по Б.А. Доспехову (18).

Результаты. Погодные условия за время проведения исследований были контрастными (табл. 1). Так, в 2005 году в мае, июле, августе и I декаде сентября (период уборки) среднемесячная температура оказалась выше среднемноголетней на 1-3 °C, увлажнение в мае-июле в период вегетативного роста было достаточным, в августе в фазу налива бобов — пониженным, гидротермический коэффициент (ГТК) равнялся 1,6 (год сред-неувлажненный). В течение эксперимента самым холодным стал 2006 год (особенно в период всходы—ветвление и во время плодообразования, когда среднемесячная температура снизилась относительно среднемноголетней на 1,5 °C). В течение вегетации выпало значительное количество осадков, в том числе в период налива бобов, когда сое требуется более низкая влагообеспеченность (60-70 % ППВ). В 2006 году гидротермический коэффициент составил 2,5 (избыточное увлажнение). В 2011 году количество осадков находилось на уровне 2006 года, но сумма эффективных температур оказалась выше средней многолетней на 300 °C, то есть год был теплым с высоким увлажнением (ГТК = 2,0). 2007 и 2009 годы характеризовались температурой выше среднемноголетней в течение вегетации (в среднем на 2 °C) и недостаточным увлажнением. В 2007 году к периоду полной спелости сумма осадков составила 164,4 мм, что в 2 раза меньше требуемого для нормального развития сои, при ГТК соответственно 0,9 и 1,2 (то есть годы слабозасушливые). 2010 год зафиксирован как экстремально жаркий и засушливый с суммой эффективных температур на 670 °C выше среднемноголетней и ГТК = 0,6.

1. Метеорологические условия с мая по сентябрь по годам исследования (Орловская обл.)

|

Показатель | |

2005 |

| 2006 |

| 2007 |

| 2009 |

| 2010 |

| 2011 |

|

Cумма эффективных температур, ° C |

1923,8 |

1793,8 |

2018,7 |

1923,0 |

2435,9 |

2015,4 |

|

Cумма осадков, мм |

308,6 |

447,8 |

226,9 |

243,7 |

208,9 |

407,8 |

|

Cредняя многолетняя сумма эффектив- |

||||||

|

ных температур, ° C |

1710 |

|||||

|

Cредняя многолетняя сумма осадков, мм |

335 |

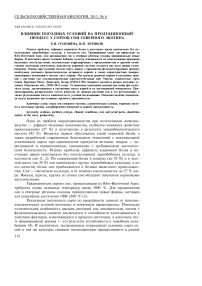

Рис. 1. Масса корней у изученных сортов сои северного экотипа в годы с разным увлажнением: а, б, в — соответственно сорта Ланцетная, Магева, Cвапа; 1, 2 и 3 — соответственно засушливые, среднеувлажненный и влажные годы (полевые опыты, Орловская обл., 2005-2011 годы). Описание сортов по скороспелости см. в разделе «Методика».

Контрастные погодные условия позволили выявить реакцию сортов сои на условия выращивания. Хорошее развитие корневой системы, как известно, обеспечивает повышенную экологическую устойчивость сорта (прежде всего к засухе). По данным наших исследований, в засушливые годы (2007, 2009 и 2010) по сравнению со среднеувлажненным 2005 годом масса корней у изученных сортов сои была выше в среднем на 40 % (рис. 1), а у сорта Cвапа показатели развития корневой системы растений в годы с недостаточным увлажнением даже превышали таковые для избыточно влажных 2006 и 2011 годов. При засухе корневая система функционировала как активный до нор пластических веществ, что свидетельствует о саморегуляции метаболизма на уровне взаимодействия органов.

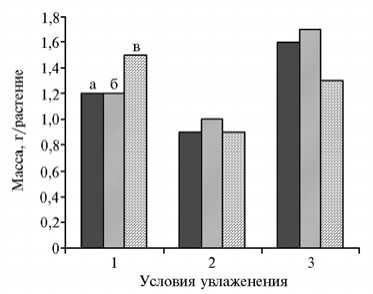

Важнейшим показателем, характеризующим поглотительную ак- тивность корней, служит их адсорбирующая поверхность. Активное поглощение солей тесно связано с обменом веществ и определяется им. Обеспечение растений нутриентами зависит от размеров корневой системы и средней скорости поглощения, то есть от величины потока элементов минерального питания через поверхность корней (17). В условиях засухи у сортов сои наблюдался рост активной адсорбирующей поверхности (рис. 2).

В экстремально жарком и засушливом 2010 году этот показатель был в среднем в 2 раза выше, чем во влажном 2011 году, что свидетельствует о высоких компенсаторных возможностях корневой системы у сортов сои северного экотипа при недостатке влаги.

Рис. 2. Активная адсорбирующая поверхность корней у изученных сортов сои северного экотипа в период цветения в засушливый 2009 (а) , экстремально засушливый 2010 (б) и влажный 2011 (в) годы (полевые опыты, Орловская обл., 2005-2011 годы). Описание сортов по скороспелости см. в разделе «Методика».

Надземная масса в зависимости от влагообеспеченности развивалась следующим образом: в засушливые годы происходило подавление ростовых процессов и накопления фитомассы, а наибольшую вегетативную массу растения сои формировали в годы с достаточным увлажнением. Связь между урожайностью и развитием вегетативных органов отмечали как в засушливый 2007 год, так и во влажный 2006 год: в 2007 году коэффициент корреляции между массой семян и надземной массой составил 0,708, массой семян и массой корней — 0,544, в 2006 году между массой семян и корневой массой — 0,566. Была выявлена тесная взаимосвязь между надземной массой и массой корней. в 2005 году составил 0,757, в 2006 —

Так, коэффициент корреляции (R 05 )

0, 584, в 2007 — 0,943, в 2009 — 0,763, в 2010 — 0,896 и в 2011 году — 0,895.

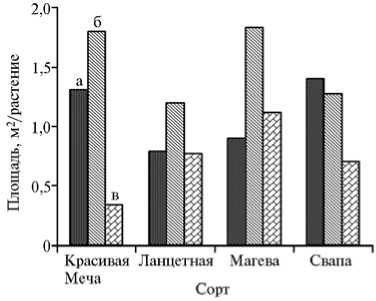

Следствием влияния засухи на рост сои стало изменение вклада отдельных органов в общую массу растения (рис. 3, А). В засушливые годы доля стеблей и бобов снижалась, корней — возрастала при процентном содержании листовой массы на уровне показателя для влажных лет. В благоприятных условиях среднеувлажненного и теплого 2005 года доля бобов

превышала соответствующее значение как в засушливые, так и во влажные годы. При этом в сухие годы снижалась масса практически у всех органов, кроме корней (см. рис. 3, Б). Масса листьев уменьшалась в среднем в той же степени, что и общая надземная масса, тем самым их доля в общей массе сохранялась. Это согласуется с отсутствием различий по чистой продуктивности фотосинтеза в сухие и влажные годы (соответственно 5,0 и 5,3 г^м - 2^сут - 1) и означает, что этот показатель для единицы массы листьев остается стабильным. В то же время масса стебля уменьшалась в большей степени, чем масса листьев и бобов.

Указанные сдвиги в распределении сухой массы увеличивают нагрузку на ассимиляционный аппарат во второй половине вегетации, что в сочетании со снижением его активности обостряет диспропорцию между фондом ассимилятов и потребностями плодов. У растения есть следующие возможности преодоления этого дисбаланса: абортирование части завязей, использование запасных веществ, формирование более мелкого зерна.

Реутилизация сухого вещества из вегетативных органов и корней в засушливые годы в среднем достигала 73,4 %, азота — 73,5 %, что более чем в 1,5 раза выше показателей для среднеувлажненного 2005 года (табл. 2). Масса 1000 зерен в годы с недостаточным увлажнением уменьшалась в среднем на 26 % по сравнению с таковой в избыточно влажные годы и на 18 % — относительно показателя 2005 года. Негативное влияние засухи приводило к падению урожайности в среднем на 70 % (см. табл. 2).

Рис. 3. Распределение сухого вещества по органам (А) и масса органов (Б) у растений изученных сортов сои северного экотипа в разные по увлажнению годы: а — корни, б — бобы, в — стебли, г — листья ; 1, 2 и 3 — соответственно засушливые, среднеувлажненный и влажные годы (фаза налива бобов, полевые опыты, Орловская обл., 2005-2011 годы). Описание сортов см. в разделе «Методика».

-

2. Реутилизация питательных веществ и урожайность у растений изученных сортов сои северного экотипа в разные по увлажнению годы (полевые опыты, Орловская обл., 2005-2011 годы)

-

3. Урожайность зерна (т/га) у изученных сортов сои северного экотипа по годам наблюдений (полевые опыты, Орловская обл.)

Сорт

| 2005 1

2006

| 2007

| 2009 |

| 2010

| 2011

| Среднее

Ланцетная

2,21

1,94

1,69

1,86

1,06

3,19

1,99

Свапа

2,36

2,25

1,45

1,66

1,31

3,62

2,11

Магева

1,82

1,82

0,87

2,13

1,15

2,36

1,69

Белор

1,88

2,13

1,62

1,88

1,18

3,05

1,96

БММ 1/90

1,54

2,13

1,35

1,89

1,16

2,89

1,83

Красивая Меча

1,39

1,13

3,02

1,85

НСРП5

0,258

0,320

0,312

0,150

0,183

0,538

Показатель | Засушливые годы | Среднеувлажненный год | Влажные годы

|

Реутилизация сухого вещества из |

|||

|

вегетативной массы и корней, % Реутилизация N из вегетативной |

73,4 |

44,8 |

76,1 |

|

массы и корней, % |

73,5 |

60,5 |

67,7 |

|

Масса 1000 зерен, г |

114,8 |

135,7 |

145,1 |

|

Урожайность зерна, т/га |

1,48 |

2,15 |

2,52 |

Примечание. Описание сортов см. в разделе «Методика».

Возделывание сортов сои северного экотипа в Центральном районе России позволяет получить в зависимости от условий года урожайность зерна от 1,1 до 3,6 т/га (табл. 3). За период исследований сорт Свапа по продуктивности превзошел остальные сорта (в среднем 2,1 т/га), у сорта Магева была самая низкая урожайность в среднем за 6 лет (1,7 т/га).

Таким образом, при экстремальных воздействиях среды устойчивость растений реализуется через сложный комплекс процессов, координируемых системой саморегуляции в соответствии с генетической программой адаптации организма к абиотическим стрессам. В условиях засухи у северных экотипов скороспелых сортов сои одно из проявлений устой- чивости заключается в увеличении массы корней и их активной адсорбирующей поверхности. При этом установлена положительная корреляция между развитием корневой системы, надземной массы и зерновой продуктивностью растений.