Влияние поступательной динамики функционирования агломераций на развитие региона (на примере Республики Татарстан)

Автор: Кашапова Лейсан Хамзевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 4 (18), 2017 года.

Бесплатный доступ

Развитие регионов в современных условиях, характеризующееся высокой степенью неопределенности макроэкономических параметров и, как следствие, нестабильностью тенденций поступательной динамики мезоуровневых социально-экономических систем, требует реализации стратегического подхода к управлению системами данных типов. Это обстоятельство нашло отражение в существующей нормативной правовой базе, включающей Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закон Республики Татарстан от 16 марта 2015 г. № 12-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике Татарстан» и Закон Республики Татарстан от 15.03.2015 № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». В рамках указанных документов определены необходимость реализации стратегического подхода к управлению региональными системами, потребность в формировании долгосрочных планов развития, основанных на формировании положительного эффекта синергии при взаимодействии территориальных образований в рамках региона, что позволит сформировать устойчивую основу развития в условиях макроэкономической нестабильности и существенной зависимости российских регионов от состояния глобальных сырьевых рынков...

Стратегический подход, социально-экономические системы, агло- мерационные образования, центры агломераций, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/149131216

IDR: 149131216 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.4.7

Текст научной статьи Влияние поступательной динамики функционирования агломераций на развитие региона (на примере Республики Татарстан)

DOI:

Анализ мирового опыта формирования агломераций показывает, что рациональное управление естественным процессом расширения центров агломераций позволяет не только избежать излишней концентрации ресурсов в региональных и национальных центрах при их непропорциональном сокращении в периферийных территориях, но и сформировать основу для появления положительного эффекта синергии не только в центрах агломераций, но и в рамках поясов © Кашапова Л.Х., 2017

ее влияния, что позволяет сохранить положительную поступательную динамику агломерации даже в условиях ухудшения макроэкономической конъюнктуры [4].

Реализация механизма управления социально-экономической системой на основе обеспечения поступательной динамики агломераций, как показывает анализ экономической литературы, позволяет обеспечить ускоренные темпы роста территорий вследствие эффективной реализации основанных на рациональном взаимодействии территорий эффектов синергии [5]. В связи с этим представляется целесообразным исследовать закономерности формирования системы регионального управления развитием во взаимосвязи с особенностями формирования и развития агломераций в регионах, а также принять закон об агломерационном развитии на уровне Российской Федерации и на уровне субъектов Российской Федерации, а также предложить практический механизм (например, соглашение о сотрудничестве между муниципальными образованиями, входящими в состав одной агломерации, с целью придания агломерационному развитию управляемого и прогнозируемого характера). Это позволит эффективно управлять развитием агломераций в условиях макроэкономической нестабильности, а также, по мнению автора, может быть учтено при разработке региональных программ, ориентированных на реализацию стратегии развития агломераций в регионе.

Как показал анализ литературных источников, агломерация имеет ключевой признак – наличие плотного взаимодействия и взаимосвязанности всех ее компонентов [3], с учетом того, что существуют различные критерии идентификации агломерации: наличие тесных производственных связей между предпринимательскими структурами, которые находятся в рамках различных административно-территориальных образований [1]; наличие тесной взаимосвязи в производственной и социальной инфраструктуре; непрерывность застройки, а также высокая плотность населения, проживающего в основном городе; наличие интенсивных торговых и иных потоков, в том числе интенсивность поездок бытового характера (посещение культурных мероприятий, посещение торговых заведений и др.) [7; 12]; наличие большого города, который является центром агломерации (центр притяжения) [2]; объем трудоспособного населения, вынужденного перемещаться для работы в соседние административно-территориальные образования в рамках маятниковой миграции; объем населения, которое не занято в сельском хозяйстве и др. [6].

Агломерация может быть идентифицирована как по одному, так и нескольким признакам [9]. Помимо перечисленных, на основе анализа теории и практики регионального управления необходимо выделить несколько параметров микро-уровневого взаимодействия, которые позволят определить наличие условий появления агломерации: жесткость и надежность логистических связей в агломерации. При этом критерий жесткости логистических связей предполагает наличие более чем одного способа организации материальных, информационных и иных потоков при условии реализации эффективного контроля входа и выхода; он предполагает более высокую результативность контактов экономических агентов в рамках агломерации, чем в случае, когда один или несколько агентов логистической цепочки находятся вне агломерации. Следует отметить, что эти два критерия позволяют идентифицировать не только собственно агломерации, но и агломерационные образования, включающие не только первый и второй пояса воздействия, но также третий и последующие зоны влияния центра агломерации [9].

Проведенный автором анализ подходов к разработке, формированию и развитию агломераций показал, что при оптимизации типа «пояса развития», города-центра необходимо учитывать ряд факторов, включающих как качественные, так и количественные критерии. Исследование опыта развития существующих агломераций и экономической политики их формирования позволило сформулировать комплекс индикаторов, характеризующих положительные и отрицательные стороны выбора подхода к формированию агломерации: наличие географических особенностей, препятствующих расширению агломерации в одном или нескольких направлениях, уровень дифференциации денежных доходов населения в городе-центре и территориях-сателлитах, наличие сформированных естественным путем городов-сателлитов, возможность формирования искусственных городов-сателлитов, дифференциация по уровню промышленного производства, дифференциация по уровню значимости сферы услуг, дифференциация экологической безопасности в центре и городах-сателлитах, а также уровень связанности логических потоков между центром и сателлитами. Результаты систематизации оценки полученного комплекса критериев представлены в таблице 1.

Выбор оптимального подхода к формированию агломерации определяется, по совокупности приведенных в таблице 1 характеристик, в пользу того типа развития агломерации, для которого имеется наибольшее количество выявленных положительных эффектов, что позволит обеспечить высокую эффективность агломерационной политики и сформировать базис для равномерного развития центра и сателлитов в агломерации.

Таблица 1

Индикаторы выбора подхода к формированию городской агломерации

|

№ п/п |

Критерий выбора подхода |

Поясное зонирование |

Секторное развитие |

Параллельный город |

Направленное развитие |

|

1 |

Наличие географических особенностей, ограничивающих расширение агломерации между поясами |

– |

+ |

+ |

– |

|

2 |

Высокий уровень дифференциации денежных доходов населения |

– |

– |

+ |

+/– |

|

3 |

Наличие сформированных естественным путем сателлитов |

+ |

+ |

– |

– |

|

4 |

Возможность формирования искусственно созданных сателлитов |

+ |

– |

– |

+ |

|

5 |

Высокий уровень дифференциации по уровню промышленного производства |

– |

+ |

– |

+ |

|

6 |

Высокий уровень дифференциации по уровню развития сферы услуг |

+ |

– |

+ |

– |

|

7 |

Высокий уровень дифференциации экологической безопасности |

+ |

– |

– |

+ |

|

8 |

Высокий уровень логистической связанности (же-сткость/надежность) |

– |

+ |

+ |

– |

Примечание. Составлено автором по: [7].

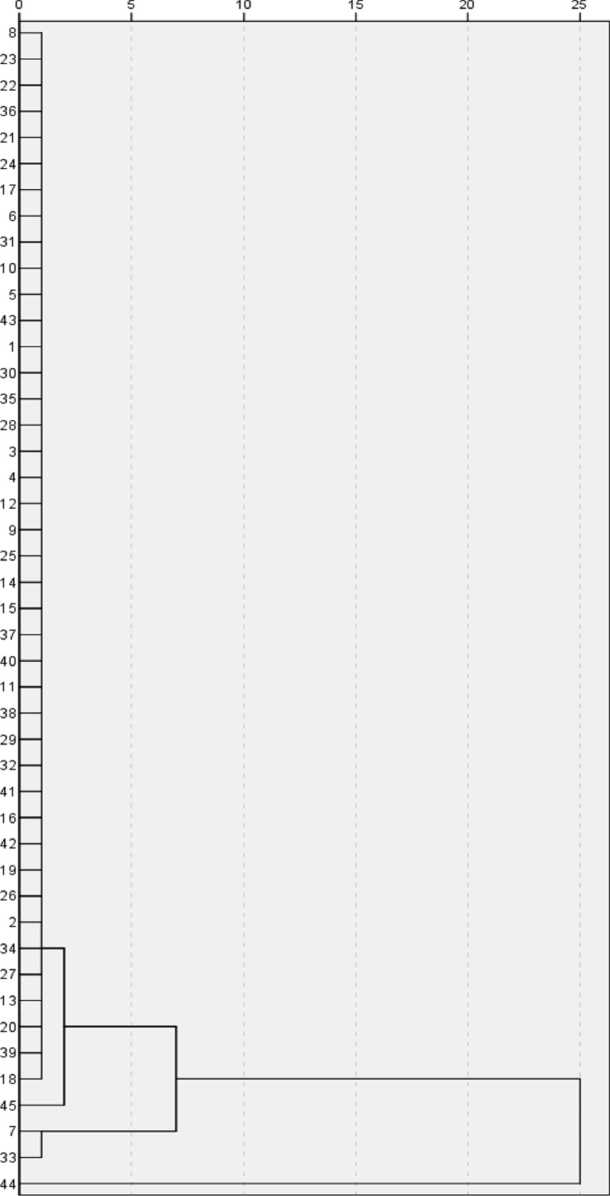

В целях разделения остальных муниципальных образований на пояса Казанской, Камской и Альметьевской агломераций автором был проведен иерархический кластерный анализ индикаторов социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана (численность населения, валовый территориальный продукт, добавленная стоимость, доля малых и средних предприятий в общем количестве субъектов хозяйствования, доля инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, объем отгруженных товаров собственного производства, обороты предприятий малого и среднего бизнеса, выпуск продукции сельского хозяйства, инвестиции в основной капитал, оборот предприятий розничной торговли, объем оказания платных услуг, численность занятых в экономике, фонд заработной платы, фонд заработной платы без учета работников бюджетной сферы, среднесписочная численность предприятий муниципалитета, средний уровень оплаты труда, средний уровень оплаты труда в бюджетной сфере, денежные доходы населения, денежный доход на душу населения, поступления в местный бюджет, объем собранного налога на доходы физических лиц, средний уровень безработицы). Результаты кластеризации по всем 45 муниципальным образованиям РТ показаны на дендрограмме (см. рис. 1).

На основании проведенного кластерного и графического анализа нами сформированы следующие три агломерации: Казанская с центром в городе Казань, Камская с двойным центром в городах Набережные Челны и Нижнекамск и Альметьевская с центром в городе Альметьевск.

Первым поясом Казанской агломерации являются Зеленодольский и Лаишевский районы; вторым поясом – Верхнеуслонский, Пестре-чинский и Высокогорский районы; третьим поясом – центры субагломераций Арск и Буинск; четвертым поясом – муниципальные районы, связанные тесными экономическими контактами с центрами субагломераций (Атнинский, Буинский, Балтасинский, Арский, Кукморский, Апа-стовский, Дрожжановский, Кайбицкий и Тетюш-ский районы); пятым поясом – Алькеевский и Камско-Устьинский районы. Первым поясом Камской агломерации являются Елабужский, Тукаевский и Нижнекамский районы; вторым поясом – Агрызский, Актанышский, Мензелинский, Менделеевский и Муслюмовский муниципальные районы; третьим поясом – центры субагломераций Мамадыш и Чистополь; четвертым поясом – Мамадышский, Рыбно-Слободс-кий, Тюлячинский, Сабинский, Чистопольский, Аксубаевский, Алексеевский и Новошешминс-кий муниципальные районы; пятым поясом – Спасский район.

Как показывает проведенная систематизация проектов развития муниципальных районов, каждый из них, независимо от сформулированных приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, включает реализацию минимум одного масштабного проекта сферы производства и одного значимого проекта в сфере агропромышленного комплекса; также значительная часть муниципальных образований планирует реализацию социальных проектов. Таким образом, фактически при разработке

Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)

Rescaled Distance Cluster Combine

Апастовский район Тетюшский район Спасский район Рыбно-Слободский райо Кайбицкий район Камеко-Устьинский рай Дрожжановский район Алькеевский район Муслюмовский район Атнинский район Алексеевский район Ютазинский район Агрызский район Мензелинский район Пестречинский район Мамадышский район Аксубаевский район Актанышский район Балтасинский район Арский район Кукморский район Буинский район

Сабинский район Тю л Ачинский район Бавлинский район Сармановский район Менделеевский район Новошешминский район Черемшанский район Высокогорский район Чистопольский район Заинский район Лаишевский район Азнакаевский район Нурлатский район Ленино горский район Бугульминский район Зеленодольский район Тукаевский район Елабужский район г. Набережные Челны Альметьевский район Нижнекамский район г. Казань

Рис. 1. Дендрограмма социально-экономического развития муниципальных образований РТ (по данным 2016 г.)

Примечание . Составлено автором на основе анализа данных Татарстанстата: [11].

долгосрочных планов развития не учитывается сформированный комплекс целевых показателей перспективной социально-экономической динамики, включающий рост ВТП района в 2,28 раза, создание 650 дополнительных рабочих мест, увеличение доли собственных доходов в структуре консолидированного бюджета муниципального района до 50 %, увеличение объема инвестиций на душу населения до уровня 180 тыс. руб. в год, достижение среднего балла ЕГЭ по русскому языку не менее 75 баллов, по математике – не менее 60 баллов, рост продолжительности жизни до 72 лет и др.

Однако сформированный комплекс целевых показателей перспективной социально-экономической динамики составлен без учета уровня воздействия и степени влияния агломерационных процессов на формирование комплексов мер долгосрочного действия по обеспечению развития муниципалитетов с использованием эффектов синергии внутри агломерационных образований. Данное обстоятельство диктует необходимость выбора оптимального для каждой из рассмотренных агломераций типа развития в соответствии со сформированным в настоящем исследовании механизмом отбора типа агломерации. Для решения данной задачи проведем сопоставительный анализ выявленных на основе анализа стратегий муниципальных образований сформированных нами агломераций и предложенного выше методы выбора оптимального типа агломерации (табл. 2).

При сопоставлении характеристик Казанской агломерации с типовыми характеристиками механизмов обеспечения агломерационного развития наибольшее количество совпадений наблюдается с типом «параллельный город», что предполагает необходимость развития агломерации по принципу формирования параллельных городов в первом поясе действия агломерации (города Зе-ленодольск и Иннополис и соответствующие муниципальные районы), а также параллельных городам-центрам субагломераций, Арска и Буинска, городов – по уровню развития социальной инфраструктуры. Такой подход позволит обеспечить развитие агломерации, несмотря на высокий уровень внутренней пространственной поляризации, и сформировать точки роста, не зависящие от состояния крупного центра в г. Казань.

Сопоставление ключевых характеристик Камской агломерации с выявленными в исследовании оптимальными параметрами различных типов агломераций позволило определить необходимость реализации в Камской агломерации секторального типа агломерационного развития, предполагающего формирование множественных точек роста и использование сильных сторон муниципальных образований для формирования положительного синергетического эффекта их взаимодействия в рамках агломерации. Это позволит, с одной стороны, учесть географические ограничения развития агломерации и, с другой стороны, обеспечить эффективное взаимодействие с Альметьевской агломерацией, уровень связанности с которой выше, чем с Казанской. Секторальный тип развития агломерации также соответствует сложившейся структуре центра агломерации, объединяющей два промышленных

Таблица 2

Выбор оптимального для Казанской, Камской и Альметьевской агломераций типа развития

|

Критерий выбора подхода |

Поясное зонирование |

Секторное развитие |

Параллельный город |

Направленное развитие |

Казанская агломерация |

Камская агломерация |

Альметьевская агломерация |

|

Наличие географических особенностей, ограничивающих расширение агломерации между поясами |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

|

Высокий уровень дифференциации денежных доходов населения |

– |

– |

+ |

+/– |

+ |

– |

+ |

|

Наличие сформированных естественным путем сателлитов |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

– |

+ |

|

Возможность формирования искусственно созданных сателлитов |

+ |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

|

Высокий уровень дифференциации по уровню промышленного производства |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

+ |

– |

|

Высокий уровень дифференциации по уровню развития сферы услуг |

+ |

– |

+ |

– |

+ |

– |

+ |

|

Высокий уровень дифференциации экологической безопасности |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

+ |

|

Высокий уровень логистической связанности |

– |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

– |

Примечание. Составлено автором по: [13].

центра – Набережные Челны и Нижнекамск и позволит сформировать самостоятельные центры развития в третьем поясе агломерации на базе городов Мамадыш и Чистополь, используя сильные стороны данных городов.

В свою очередь, анализ особенностей развития Альметьевской агломерации показал, что оптимальным для данного, достаточно компактного по сравнению с двумя рассмотренными выше, агломерационного образования является тип поясного зонирования, который предполагает сохранение экологичных рекреационных зон между поясами агломерации. Такой подход соответствует сложившейся структуре развития агломерации, характерной особенностью которой являются сложившиеся по структуре базового предприятия агломерации – нефтяной компании «Татнефть» – вертикально интегрированные хозяйственные и логистические связи, и позволит обеспечить ее положительную поступательную динамику на основе активации имеющихся центров роста с последующим снижением уровня пространственной поляризации в агломерации.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформировать устойчивую основу экономического зонирования Республики Татарстан и выявить центры роста в четвертом и пятом поясах городских агломераций, что, в свою очередь, позволит обеспечить сбалансированность социально-экономического развития региона и сделать следующие выводы:

-

1. На основе анализа практики управления развитием городских агломераций выявлен перечень критериев, совокупность которых позволяет определить оптимальные направления и условия формирования агломерации, включая ограничения поясного расширения агломерации, уровень дифференциации денежных доходов населения, уровень дифференциации промышленного производства, уровень развития сферы услуг в зоне влияния городской агломерации, наличие и количество сателлитов, возможность их формирования.

-

2. На основе проведенного анализа определены приоритетные типы и направления формирования базовых агломераций Республики Татарстан, в соответствии с которыми для Казанской пятипоясной агломерации оптимальным направлением формирования является тип «параллельный город», для Камской пятипоясной агломерации оптимальным направлением формирования агломерации является тип «секторальное развитие», для двухпоясной Альметьевской агломера-

- ции оптимальным направлением агломерации является тип «поясное зонирование».

-

3. Таким образом, на основе использования методов иерархического кластерного анализа определена приоритетная структура агломераций муниципальных образований Республики Татарстан при исторически сложившихся центрах Казанской, Камской и Альметьевской агломераций, центров субагломераций и поясов воздействия агломераций.

-

4. Научная новизна статьи состоит в разработке и научном обосновании методических подходов и инструментария для решения проблем социально-экономического развития региона на основе регулирования процессов формирования системы агломераций.

Если в Российской Федерации накоплен значительный опыт стратегического планирования развития крупных городов и регионов, имеется множество примеров успешной реализации соответствующих стратегических планов, то муниципальный уровень находится в начальной стадии исследований и практики стратегического планирования [14]. Итоги разработки 45 стратегий социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан, синхронизированных со Стратегией – 2030 Республики Татарстан продемонстрировали, что для управляемого и прогнозируемого развития агломераций требуется также формализация экономических и организационных взаимоотношений государственных (республиканских и территориальных федеральных) и муниципальных органов власти.

Принятие Закона Республики Татарстан «Об агломерационном развитии Республики Татарстан», направленного на обеспечение условий для развития инновационной экономики и повышения уровня и качества жизни населения Республики Татарстан исходя из приоритетов и целей, отраженных в Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» [8; 10], позволит:

-

– определить правовые, организационные и экономические основы развития агломераций в Республике Татарстан;

-

– уточнить принципы, направления взаимодействия и правоотношения органов государственной власти, органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и обще-

- ственности Республики Татарстан в целях обеспечения устойчивого сбалансированного социально-экономического развития Республики Татарстан как единого социокультурного и экономического пространства;

– полнее учесть интересы республики и взаимные интересы муниципальных образований и создать условия для формирования благоприятной среды жизнедеятельности, ведения бизнеса, повышения качества жизни населения.

Предлагается предусмотреть следующую модель управления агломерацией. Агломерации создаются в соответствии с соглашениями между городскими округами и муниципальными районами, заключаемыми на основании нормативных правовых актов представительных органов городских округов и муниципальных районов, принимаемых по согласованию с представительными органами сельских поселений (далее – соглашения о создании агломерации) и положениями об агломерациях.

С целью координации вопросов совместного регулирования текущей деятельности агломерации создается координационный орган – Инвестиционный совет агломерации, действующий в соответствии с Положением об Инвестиционном совете агломерации.

Членами Инвестиционного совета агломерации являются по должности главы муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан, входящих в состав агломерации.

Координация работы по развитию агломераций осуществляется уполномоченным Правительством Республики Татарстан органом.

Целесообразным будет создание рекомендаций по разработке соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями Республики Татарстан, входящими в одну агломерацию, а также проекта «Типового соглашения о сотрудничестве между муниципальными образованиями Республики Татарстан, входящими в состав агломерации», которое будет основано на принципах конструктивного и взаимовыгодного взаимодействия, с целью придания агломерационному развитию управляемого и прогнозируемого характера в части развития долгосрочных экономических, научно-технических и культурных, деловых и торговых связей на основе равноправия и взаимной заинтересованности, партнерских отношениях, а также для обеспечения эффективного взаимодействия сторон, обмена опытом и информационного сотрудничества во всех сферах социально-экономической деятельности.

Список литературы Влияние поступательной динамики функционирования агломераций на развитие региона (на примере Республики Татарстан)

- Городской альманах. Вып. 4/науч. ред. Г. Ю. Ветров. -М.: Фонд «Институт экономики города», 2009. -309 с.

- Давидович, В. Г. Вопросы развития городских агломераций в СССР/В. Г. Давидович, В. Г. Гутман, Г. М. Лаппо//Современные проблемы географии. -М.: Наука, 1964. -135 с.

- Индикаторы социально-экономического развития муниципальных образований/Г. Ю. Ветров, Д. В. Визгалов, А. А. Шанин, Н. И. Шевырова. -M.: Фонд «Институт экономики города», 2002. -78 с.

- Королева, Е. Н. Стратегическое управление развитием муниципальных социально-экономических систем в условиях глобализации: теоретико-методологические аспекты/Е. Н. Королева. -М.: ВГНА Минфина РФ, 2006. -312 с.

- Лаженцев, В. Н. Содержание, системная организация и планирование территориального развития/В. Н. Лаженцев. -Екатеринбург: Инфопром, 2014. -236 с.

- Лаппо, Г. М. Городские агломерации России/Г. М. Лаппо//Вопросы местного самоуправления. -2010. -№ 4. -С. 15-23.

- Лаппо, Г. М. Городские агломерации СССР -России: особенности динамики в ХХ веке/Г. М. Лаппо//Российское экспертное обозрение. -2007. -№ 4. -С. 78-83.

- Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года: закон Республики Татарстан от 17.06.2015 № 40-ЗРТ. -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Основные социально-экономические показатели Республики Татарстан в 2016 году. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/statistics/(дата обращения: 12.06.2017). -Загл. с экрана.

- О стратегическом планировании в Республике Татарстан: закон Республики Татарстан от 16.03.2015 № 12-ЗРТ. -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- О стратегическом планировании в Российской Федерации: федер. закон Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ. -Доступ из информ.-правового портала «ГАРАНТ».

- Проблемы изучения городских агломераций/под ред. Г. М. Лаппо, Ф. М. Листенгурта. -М.: Ин-т географии АН СССР, 1988. -415 с.

- Ситуация «Проблема больших городов»/А. В. Давтян, З. В. Казанчева, С. В. Кожарин . -М.: Моск. междунар. ин-т эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. -254 с.

- Стратегические направления социально-экономического развития муниципальных образований: опыт Республики Татарстан/Н. Г. Багаутдинова, И. С. Глебова, М. В. Панасюк, И. В. Юсупова. -Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. -С. 115-119.