Влияние предшественника на рост, развитие растений и коэффициент размножения семян сортов яровой пшеницы

Автор: Ященко Сергей Николаевич, Логинов Юрий Павлович, Казак Анастасия Афонасьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - изучить влияние предшественников на рост, развитие растений и коэффициент размножения семян сортов яровой пшеницы в северной лесостепи Тюменской области. Исследования проводились в 2018-2020 гг. на опытном поле ГАУ Северного Зауралья, в северной лесостепи Тюменской области. Почва чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистая по гранулометрическому составу, средне обеспечена азотом и фосфором, хорошо - калием, реакция почвенного раствора 6,7. За объект исследования выбрано четыре предшественника (кукуруза, рапс, однолетние травы, яровая пшеница) и четыре сорта пшеницы (Омская 36, Новосибирская 31, Тюменская юбилейная, Ирень). За стандарт принят сорт Омская 36. При проведении исследований применялась общепринятая технология возделывания яровой пшеницы в зоне. По изучаемым предшественникам применялись минеральные удобрения в расчете на получение урожайности семян 3 т/га. В статье представлены данные по формированию межфазных периодов, площади листьев, продуктивности фотосинтеза, выхода семенной фракции, коэффициента размножения семян реестровых сортов пшеницы в зависимости от предшественника в северной лесостепной зоне Тюменской области. Установлено, что лучшими предшественниками для производства семян сортов пшеницы Омская 36, Тюменская юбилейная, Новосибирская 31, Ирень были однолетние травы и кукуруза. Они способствовали хорошему росту растений, формированию листовой поверхности, продуктивности фотосинтеза, семенной фракции, коэффициента размножения семян. При этом выход семян из общей урожайности в среднем по изучаемым сортам составил 75 и 78 % соответственно, а коэффициент размножения был 11,5 и 13,3.

Яровая пшеница, сорт, предшественник, урожайность, выход семенной фракции, коэффициент размножения

Короткий адрес: https://sciup.org/140256921

IDR: 140256921 | УДК: 633.11 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-4-42-50

Текст научной статьи Влияние предшественника на рост, развитие растений и коэффициент размножения семян сортов яровой пшеницы

Введение . Повышение урожайности и валового сбора зерна яровой пшеницы в Тюменской области во многом зависит от реестровых сортов и состояния по ним семеноводства [1, 2]. Известно, что высокоурожайные сорта реализуют свое преимущество перед другими сортами через высококачественные семена [3, 4]. При этом лучшие сорта должны за 2–3 года занять максимальную площадь посева, что зависит от коэффициента размножения качественных семян [5, 6]. Для каждого сорта необходимо разрабатывать свою технологию производства семян [7–9].

Тюменская область относится к зоне рискованного земледелия, и по сравнению с другими регионами страны коэффициент размножения семян зерновых культур здесь невысокий, но его вполне можно в определенной мере регулировать элементами технологии, и в первую очередь предшественниками [10–12].

Цель исследований. Изучить влияние предшественников на рост, развитие растений и коэффициент размножения семян сортов яровой пшеницы в северной лесостепи Тюменской области.

Объект и методы исследований. Исследования проведены в 2018–2020 гг. на опытном поле ГАУ Северного Зауралья, в северной лесостепи Тюменской области. Почва чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистая по гранулометрическому составу, средне обеспечена азотом и фосфором, хорошо калием, реакция почвенного раствора 6,7.

productivity, exit of seed fraction, reproduction coef-

За объект исследования взято четыре предшественника (кукуруза, рапс, однолетние травы, яровая пшеница) и четыре сорта пшеницы (Омская 36, Новосибирская 31, Тюменская юбилейная, Ирень). За стандарт взят сорт Омская 36.

При проведении исследований применялась общепринятая технология возделывания яровой пшеницы в зоне. По изучаемым предшественникам применялись минеральные удобрения в расчете на получение урожайности семян 3 т/га.

Срок посева оптимальный при температуре почвы 10–12 °С, норма высева 6,2 млн всхожих зерен на гектар, глубина посева 6–7 см, площадь делянки 60 м2, учетная – 50 м2, повторность четырехкратная, размещение делянок рендомизи-рованное.

Наблюдения и учеты проведены по методикам Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [13]. Фотосинтетические показатели определяли по методике А.А. Ничи-поровича [14]. Уборка проведена в фазу полной спелости комбайном Sampo 130. Урожайные данные и другие количественные показатели обработаны статистическим методом по Б.А. До-спехову [15].

Результаты исследований и их обсуждение. Годы исследований были контрастными по погодным условиям. Так, 2018 и 2019 гг. характеризовались как умеренно влажные и теплые, 2020 г. отличался жаркой погодой и недостатком осадков. Все это позволило полностью изучить влияние предшественников на рост, развитие растений и коэффициент размножения семян сортов пшеницы.

О влиянии предшественников на продолжительность межфазных периодов можно судить по данным таблицы 1.

Таблица 1

|

Предшественник |

Сорт |

Период, суток |

||

|

всходы-колошение |

колошение-спелость |

всходы-спелость |

||

|

Кукуруза |

Омская 36, стандарт |

45±2 |

51±4 |

96±3 |

|

Тюменская юбилейная |

42±1 |

47±2 |

89±2 |

|

|

Новосибирская 31 |

43±2 |

47±3 |

90±2 |

|

|

Ирень |

43±1 |

44±2 |

87±1 |

|

|

Среднее |

43 |

47 |

90 |

|

|

Рапс |

Омская 36, стандарт |

42±2 |

50±3 |

92±3 |

|

Тюменская юбилейная |

40±3 |

48±2 |

88±3 |

|

|

Новосибирская 31 |

41±1 |

49±2 |

90±2 |

|

|

Ирень |

40±1 |

47±1 |

87±1 |

|

|

Среднее |

41 |

48 |

89 |

|

|

Однолетние травы |

Омская 36, стандарт |

46±3 |

52±4 |

98±4 |

|

Тюменская юбилейная |

42±1 |

49±2 |

91±2 |

|

|

Новосибирская 31 |

44±2 |

48±3 |

92±3 |

|

|

Ирень |

42±2 |

47±2 |

89±2 |

|

|

Среднее |

43 |

49 |

92 |

|

|

Яровая пшеница |

Омская 36, стандарт |

41±2 |

50±3 |

91±3 |

|

Тюменская юбилейная |

40±1 |

45±2 |

85±2 |

|

|

Новосибирская 31 |

40±2 |

46±3 |

86±3 |

|

|

Ирень |

38±1 |

44±1 |

82±1 |

|

|

Среднее |

40 |

46 |

86 |

|

Продолжительность межфазных периодов сортов яровой пшеницы в зависимости от предшественника, 2018–2020 гг.

В межфазный период всходы-колошение проходят начальные этапы органогенеза, когда закладываются будущие количественные признаки: высота растений, количество стеблей, листьев, длина колоса, количество колосков и зерен, объем корневой системы. Отмеченные органы растения развиваются хорошо при условиях наличия влаги, элементов питания, умеренной температуры воздуха и почвы.

По предшественникам кукуруза и однолетние травы анализируемый период изменялся от 42

суток у сорта Тюменская юбилейная до 46 суток у сорта Омская 36. По предшественникам рапс и яровая пшеница он сократился на 2–5 суток.

Второй период колошение-спелость по всем предшественникам был продолжительнее первого в разрезе сортов на 2–9 суток и в среднем по сортам – на 4–7 суток. Среди изучаемых сортов Омская 36 имела более продолжительный первый и второй межфазные периоды роста и развития растений.

Таблица 2

Влияние предшественника на фотосинтетическую активность сортов пшеницы, 2018–2020 гг.

|

Предшественник |

Сорт |

Площадь листьев, тыс. м2/га |

Фотосинтетический потенциал, м2/сут |

Продуктивность фотосинтеза, г/м2 в сутки |

|

Кукуруза |

Омская 36, стандарт |

33,8 |

763 |

6,3 |

|

Тюменская юбилейная |

35,3 |

840 |

6,7 |

|

|

Новосибирская 31 |

31,6 |

734 |

5,9 |

|

|

Ирень |

32,1 |

751 |

6,1 |

|

|

Среднее |

33,2 |

772 |

6,2 |

|

|

Рапс |

Омская 36, стандарт |

30,7 |

730 |

5,6 |

|

Тюменская юбилейная |

32,9 |

822 |

6,2 |

|

|

Новосибирская 31 |

28,5 |

695 |

5,1 |

|

|

Ирень |

30,2 |

755 |

5,5 |

|

|

Среднее |

30,5 |

750 |

5,6 |

|

|

Однолетние травы |

Омская 36, стандарт |

36,4 |

791 |

7,2 |

|

Тюменская юбилейная |

39,2 |

933 |

7,8 |

|

|

Новосибирская 31 |

34,7 |

788 |

6,3 |

|

|

Ирень |

31,5 |

750 |

5,8 |

|

|

Среднее |

35,4 |

815 |

6,9 |

|

|

Яровая пшеница |

Омская 36, стандарт |

24,3 |

565 |

3,9 |

|

Тюменская юбилейная |

27,1 |

660 |

4,7 |

|

|

Новосибирская 31 |

22,9 |

572 |

3,2 |

|

|

Ирень |

25,4 |

668 |

4,1 |

|

|

Среднее |

24,9 |

616 |

3,9 |

|

|

НСР 05 |

4,4 |

90 |

1,2 |

Основой формирования урожайности сортов пшеницы является фотосинтез, который включает следующие показатели: площадь листьев, фотосинтетический потенциал и продуктивность фотосинтеза (табл. 2).

По предшественникам кукуруза и однолетние травы изучаемые сорта пшеницы имели максимальную площадь листьев 33,2–35,4 тыс.м2/га. В разрезе сортов она изменялась от 31,5 тыс. м2/га у сорта Ирень до 39 тыс. м2/га у сорта Тюменская юбилейная. По предшественнику рапс площадь листьев уменьшилась до 30,5 тыс. м2/га, хотя и была еще достаточно высокой. По яровой пшенице сформировалась минимальная площадь листьев и в среднем по сортам составила 24,9 тыс. м2/га. При этом она изменялась от 22,9 тыс. м2/га у сорта Новосибирская 31 до 27,1 тыс. м2/га у сорта Тюменская юбилейная.

По остальным приведенным в таблице 2 показателям преимущество остается за предшественниками кукуруза и однолетние травы.

Изучаемые нами сорта пшеницы Тюменская юбилейная, Новосибирская 31, Ирень в оптимальных условиях выращивания имеют среднюю высоту стебля (75–80 см). При этом устойчивость к полеганию достаточно высокая (7–9 баллов). Сорт Омская 36 имеет более высокорослые растения, которые на полях с высоким плодородием во влажные годы полегают.

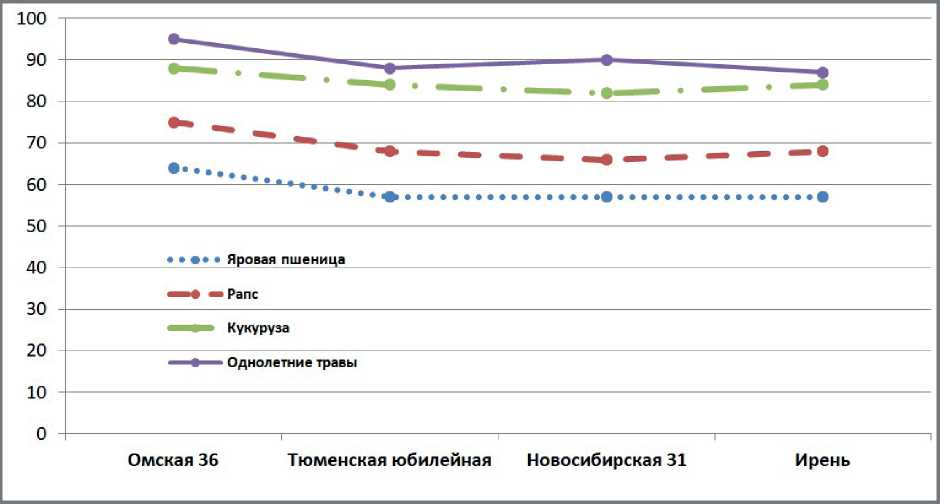

Высота растений, как морфологический признак, контролируется генетически, но его проявление во многом зависит от факторов внешней среды, включая и предшественники (рис.) [16–18]. Из данных рисунка видно, что максимальная высота растений изучаемых сортов была по предшественнику однолетние травы и варьировала от 81 см у сорта Новосибирская 31 до 98 см у сорта Омская 36. При этом склонность к полеганию отмечена только у последнего сорта. По остальным предшественникам все изучаемые сорта пшеницы были устойчивыми к полеганию.

Высота растений сортов пшеницы в зависимости от предшественника, 2018–2020 гг.

При изучении сортов пшеницы основным показателем является урожайность (табл. 3).

Из анализа данных таблицы 3 следует, что средняя урожайность сортов пшеницы по предшественнику кукуруза составила 3,68 т/га. При этом у стандартного сорта Омская 36 она была 3,73 т/га. На уровне стандарта дали урожайность сорта Тюменская юбилейная и Новосибирская 31. Сорт Ирень достоверно уступил стандарту на 0,21 т/га.

По предшественнику рапс выделился сорт Новосибирская 31, который превысил стандартный сорт Омская 36 на 0,22 т/га, по предшествен- нику однолетние травы и яровая пшеница выделился сорт Тюменская юбилейная, он превысил стандарт на 0,22–0,39 т/га соответственно. Сорт Ирень по однолетним травам дал урожайность 3,12 т/га, что ниже стандарта на 0,41 т/га.

Изучаемые сорта пшеницы дали самую низкую урожайность по предшественнику яровая пшеница. В разрезе сортов она изменялась от 2,77 т/га у сорта Ирень до 3,02 т/га у сорта Тюменская юбилейная. У стандартного сорта Омская 36 она составила 2,80 т/га. Согласно цели исследований, важно получить высокий выход семян из общей урожайности (табл. 4).

Таблица 3

Урожайность сортов пшеницы в зависимости от предшественника, 2018–2020 гг.

|

Предшественник |

Сорт |

Урожайность, т/га |

К стандарту |

||||

|

l_' co о CN |

lJ CD о CN |

i_' Я О см |

CD CD CD О |

т/га |

% |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Кукуруза |

Омская 36, стандарт |

3,75 |

4,06 |

3,36 |

3,73 |

– |

– |

|

Тюменская юбилейная |

4,01 |

4,06 |

3,43 |

3,85 |

+0,12 |

3,2 |

|

|

Новосибирская 31 |

3,61 |

3,87 |

3,35 |

3,63 |

–0,10 |

2,6 |

|

|

Ирень |

3,43 |

3,84 |

3,27 |

3,52 |

–0,21 |

5,6 |

|

|

Среднее |

3,71 |

3,96 |

3,36 |

3,68 |

– |

– |

|

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Рапс |

Омская 36, стандарт |

3,40 |

3,64 |

3,25 |

3,46 |

– |

– |

|

Тюменская юбилейная |

3,71 |

3,76 |

3,02 |

3,47 |

+0,01 |

0,2 |

|

|

Новосибирская 31 |

3,84 |

3,68 |

3,45 |

3,68 |

+0,22 |

6,3 |

|

|

Ирень |

3,98 |

3,40 |

3,11 |

3,36 |

–0,10 |

2,8 |

|

|

Среднее |

3,63 |

3,63 |

3,19 |

3,47 |

– |

– |

|

|

Однолетние травы |

Омская 36, стандарт |

3,11 |

3,85 |

3,56 |

3,53 |

– |

– |

|

Тюменская юбилейная |

3,84 |

4,16 |

3,74 |

3,92 |

+0,39 |

11,0 |

|

|

Новосибирская 31 |

3,09 |

4,11 |

3,63 |

3,63 |

+0,10 |

2,8 |

|

|

Ирень |

2,82 |

3,62 |

2,96 |

3,12 |

–0,41 |

11,6 |

|

|

Среднее |

3,23 |

3,93 |

3,49 |

3,55 |

– |

– |

|

|

Яровая пшеница |

Омская 36, стандарт |

2,74 |

2,91 |

2,75 |

2,80 |

– |

– |

|

Тюменская юбилейная |

3,02 |

3,09 |

2,95 |

3,02 |

+0,22 |

7,8 |

|

|

Новосибирская 31 |

2,75 |

3,01 |

2,98 |

2,92 |

+0,12 |

4,2 |

|

|

Ирень |

2,75 |

2,82 |

2,72 |

2,77 |

–0,03 |

1,1 |

|

|

Среднее |

2,84 |

2,98 |

2,87 |

2,90 |

– |

– |

|

|

НСР 05 |

0,45 |

0,43 |

0,29 |

– |

– |

– |

Таблица 4

Выход семенной фракции сортов пшеницы в зависимости от предшественника, 2018–2020 гг.

|

Предшественник |

Сорт |

Выход семенной фракции, % |

К стандарту, ± |

|||

|

ОО х— CM |

СП х— CXI |

i—2 CM CM |

Ф Ф ф о |

|||

|

Кукуруза |

Омская 36, стандарт |

76 |

73 |

71 |

73 |

– |

|

Тюменская юбилейная |

75 |

77 |

74 |

75 |

+2 |

|

|

Новосибирская 31 |

76 |

74 |

70 |

73 |

0 |

|

|

Ирень |

79 |

76 |

72 |

75 |

+2 |

|

|

Среднее |

76 |

75 |

71 |

74 |

– |

|

|

Рапс |

Омская 36, стандарт |

71 |

70 |

68 |

69 |

– |

|

Тюменская юбилейная |

70 |

73 |

72 |

72 |

+3 |

|

|

Новосибирская 31 |

65 |

70 |

64 |

66 |

–3 |

|

|

Ирень |

69 |

72 |

68 |

69 |

0 |

|

|

Среднее |

68 |

71 |

68 |

69 |

– |

|

|

Однолетние травы |

Омская 36, стандарт |

77 |

76 |

74 |

75 |

– |

|

Тюменская юбилейная |

79 |

80 |

75 |

78 |

+3 |

|

|

Новосибирская 31 |

72 |

77 |

68 |

72 |

–3 |

|

|

Ирень |

81 |

79 |

77 |

79 |

+4 |

|

|

Среднее |

77 |

78 |

73 |

76 |

– |

|

|

Яровая пшеница |

Омская 36, стандарт |

66 |

68 |

64 |

66 |

– |

|

Тюменская юбилейная |

68 |

72 |

67 |

69 |

+3 |

|

|

Новосибирская 31 |

64 |

68 |

61 |

64 |

–2 |

|

|

Ирень |

69 |

70 |

66 |

68 |

+2 |

|

|

Среднее |

66 |

69 |

64 |

66 |

– |

|

Максимальный выход семенной фракции получен по предшественникам однолетние травы (76 %) и кукуруза (74 %). В разрезе изучаемых сортов лучшими были Тюменская юбилейная (75; 78 %) и Ирень (75; 79 %). По предшественнику рапс выход семян по всем сортам в среднем снизился до 69 % и по яровой пшенице – до 66 %. Лучшие результаты по отмеченным пред- шественникам были у сорта Тюменская юбилейная – 72; 69 % соответственно.

При ведении семеноводства реестровых сортов важно разработать для каждого из них технологию, обеспечивающую высокий коэффициент размножения семян [19–21]. На этот показатель существенно влияют предшественники (табл. 5).

Таблица 5

|

Предшественник |

Сорт |

Коэффициент размножения семян |

К стандарту, ± |

|||

|

1—I ОО т— CXI |

i_2 CD x- CX| |

i—I S CXI |

CD CD X Cl CD Q_ О |

|||

|

Кукуруза |

Омская 36, стандарт |

12,4 |

12,9 |

10,4 |

11,8 |

– |

|

Тюменская юбилейная |

13,1 |

132,6 |

11,0 |

12,5 |

+0,7 |

|

|

Новосибирская 31 |

11,9 |

12,4 |

10,2 |

11,5 |

–0,3 |

|

|

Ирень |

12,6 |

19,6 |

9,9 |

11,4 |

–0,4 |

|

|

Среднее |

12,2 |

12,8 |

10,3 |

11,8 |

– |

|

|

Рапс |

Омская 36, стандарт |

10,5 |

11,0 |

9,6 |

10,3 |

– |

|

Тюменская юбилейная |

11,2 |

11,9 |

9,4 |

10,8 |

+0,5 |

|

|

Новосибирская 31 |

10,8 |

11,2 |

9,6 |

10,5 |

+0,2 |

|

|

Ирень |

10,3 |

10,6 |

9,2 |

10,0 |

–0,3 |

|

|

Среднее |

10,7 |

11,2 |

9,4 |

10,4 |

– |

|

|

Однолетние травы |

Омская 36, стандарт |

10,4 |

12,7 |

11,4 |

11,5 |

– |

|

Тюменская юбилейная |

13,2 |

14,4 |

12,2 |

13,3 |

+1,8 |

|

|

Новосибирская 31 |

9,6 |

13,7 |

10,7 |

11,4 |

–0,1 |

|

|

Ирень |

9,9 |

12,4 |

9,9 |

10,7 |

–0,8 |

|

|

Среднее |

10,8 |

13,3 |

11,0 |

11,7 |

– |

|

|

Яровая пшеница |

Омская 36, стандарт |

7,8 |

8,5 |

7,6 |

7,9 |

– |

|

Тюменская юбилейная |

8,9 |

9,6 |

8,7 |

9,0 |

+1,1 |

|

|

Новосибирская 31 |

7,6 |

8,8 |

7,9 |

8,1 |

+0,2 |

|

|

Ирень |

8,2 |

8,6 |

7,8 |

8,2 |

+0,3 |

|

|

Среднее |

8,1 |

8,8 |

8,0 |

8,3 |

– |

|

Коэффициент размножения семян сортов пшеницы в зависимости от предшественника, 2018–2020 гг.

Самый высокий коэффициент размножения семян (11,7–11,8) по изучаемым сортам получен по предшественникам однолетние травы и кукуруза. Следует отметить, что по анализируемому показателю выделился сорт Тюменская юбилейная. Коэффициент размножения семян у него составил 12,5 и 13,3, что выше других сортов на 0,7–1,6.

По предшественнику рапс коэффициент размножения семян снизился до 10,4 и по яровой пшенице до 8,3.

Заключение. Лучшими предшественниками для формирования площади листьев, продуктивности фотосинтеза, коэффициента размножения и выхода семенной фракции оказались однолетние травы и кукуруза. В среднем за годы исследований по этим предшественникам коэффициент размножения по изучаемым сортам составил 11,7 и 11,8 соответственно. В разрезе сортов выделилась Тюменская юбилейная с коэффициентом размноже- ния семян 11,5 и 13,3 и выходом семян из общей урожайности – 75 и 78 % соответственно.

Список литературы Влияние предшественника на рост, развитие растений и коэффициент размножения семян сортов яровой пшеницы

- Белкина Р.И., Кузнецова Е.А. Качество семян и урожайность яровой пшеницы // Достижения науки и техники АПК. 2012. № 2. С. 30-31.

- Казак А.А. Семеноводство полевых культур в Тюменской области // Интеграция науки и практики для развития агропромышленного комплекса: мат-лы 2-й нац. науч.-практ. конф. Тюмень, 2019. С. 54-60.

- Белкина Р.И. Послеуборочное дозревание зерна пшеницы в условиях Северного Зауралья // Развитие и внедрение современных наукоемких технологий для модернизации агропромышленного комплекса: мат-лы меж-дунар. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения Терентия Семеновича Мальцева. Курган, 2020. С. 49-53.

- Захаров В.Г., Яковлева О.Д. Изменение урожайности и элементов ее структуры у сортов яровой пшеницы разных периодов сортосмены // Достижения науки и техники АПК. 2015. Т. 29, № 10. С. 53-57.

- Захаров В.Г., Яковлева О.Д. Реакция сортов яровой мягкой пшеницы на изменения погодных условий // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2016. № 1 (33). С. 6-13.

- Никитина В.И. Влияние продолжительности светового периода на лабораторную всхожесть семян сортов яровой пшеницы различного географического происхождения // Вестник КрасГАУ. 2015. № 4 (103). С. 98-101.

- Трубникова Л.И. Посевные качества семян яровой мягкой пшеницы, выращенных в разных климатических зонах Тюменской области // Аграрный вестник Урала. 2009. № 7 (61). С. 66-67.

- Вражнов А.В., Тюнин В.А., Анисимов А.А. и др. Рекомендации по агротехнологиям возделывания сельскохозяйственных культур в Челябинской области / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Челябинский НИИСХ. Челябинск, 2019. 76 с.

- Овчинникова Т.Г. Изменчивость показателя всхожести семян мягкой яровой пшеницы под влиянием интенсификации фона возделывания // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. ст. X Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Пенза, 2019. С. 139-142.

- Поляков М.В., Белкина Р.И., Шулепова О.В. Яровая пшеница и ячмень в Северном Зауралье: сорта, элементы технологии, урожайность и качество зерна. Тюмень, 2020. 148 с.

- Агеева Е.В., Лихенко И.Е., Советов В.В. и др. Формирование урожайности и элементов продуктивности яровой мягкой пшеницы при посеве по альтернативным предшественникам // Достижения науки и техники АПК. 2014. № 12. С. 27-30.

- Рзаева В.В., Мокина Н.Е. Влияние предшественника на урожайность яровой пшеницы в северной лесостепи Тюменской области // Достижения вузовской науки - 2018: сб. ст. III Междунар. науч.-исслед. конкурса: в 2 ч. Пенза, 2018. Ч. 1. С. 89-91.

- Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 1997. 216 с.

- Ничипорович А.А. Методика изучения площади листьев и продуктивности сельскохозяйственных культур. М., 1967. 54 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Никитина В.И., Федосенко Д.Ф. Оценка образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции по адаптивности в условиях Красноярской лесостепи // Вестник КрасГАУ. 2020. № 1 (154). С. 47-52.

- Захаров А.Ф., Торопова Е.Ю. Влияние зерновых и паровых предшественников на фито-санитарное состояние и урожайность яровой пшеницы в лесостепи Западной Сибири // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2007. № 8 (176). С. 11-14.

- Никитина В.И. Зависимость продолжительности вегетационного периода сортов яровой мягкой пшеницы от пункта возделывания // Вестник КрасГАУ. 2019. № 5 (146). С. 43-49.

- Захаров В.Г., Яковлева О.Д. Изменение качества зерна яровой мягкой пшеницы в процессе селекции // Зерновое хозяйство России. 2016. № 4. С. 41-45.

- Иваненко А.С., Логинов Ю.П., Белкина Р.И. и др. Растениеводство Северного Зауралья. Тюмень, 2017. 308 с.

- Пушкарев Д.В., Чурсин А.С., Кузьмин О.Г. и др. Изменчивость климатических факторов и урожайности сортов яровой мягкой пшеницы в степной зоне Омской области // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2018. № 2 (30). С. 39-45.