Влияние прекаризации на уровень жизни и положение российской молодежи в сфере занятости

Автор: Попов А.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 6 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

При изучении последствий прекаризации основное внимание уделяется молодежи, испытывающей серьезные проблемы на пути к стабильной занятости. Отсутствие явных конкурентных преимуществ на рынке труда осложняет трудоустройство в формальном секторе экономики, где работники имеют доступ к разветвленной системе социальных гарантий. В связи с этим молодые люди достаточно часто испытывают уязвимость и неуверенность в собственном будущем. Несмотря на актуальность проблемы и широкую дискуссию, конкретных эмпирических исследований в этой области не так много. Цель работы заключается в определении влияния прекаризации на уровень жизни и положение молодежи в сфере занятости. Информационная база представлена данными Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2021 год (30-я волна). На основе оригинального инструментария были оценены масштабы неустойчивой занятости в зависимости от концентрации индикаторов прекаризации и с учетом отдельных параметров респондентов. Расчет показателей осуществлялся при помощи метода многомерного частотного распределения признаков. Согласно полученным результатам, подавляющее большинство (почти 80%) молодежи вовлечено в неустойчивые трудовые отношения. В гораздо меньшей степени это касается той ее части, для которой характерны высокий уровень образования и ИКТ-навыков, занятие квалифицированным трудом. Глубина проникновения прекаризации также тесно связана с душевыми доходами. С увеличением их размера до двух прожиточных минимумов удельный вес неустойчиво занятых заметно снижается. Причем не важно, какая часть дохода идет на потребление. В заключение обоснованы предложения по борьбе с угрозами прекаризации для молодежи. Перспективы дальнейших исследований связаны, прежде всего, с выявлением образовательных и профессиональных траекторий, оказывающих негативное влияние на стабильность занятости.

Прекаризация, уровень жизни, занятость населения, молодежь, неустойчивая занятость, рынок труда, качество занятости, молодежная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147242532

IDR: 147242532 | УДК: 331.104 | DOI: 10.15838/esc.2023.6.90.14

Текст научной статьи Влияние прекаризации на уровень жизни и положение российской молодежи в сфере занятости

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01043, , в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова.

Прекаризация занятости как глобальный процесс дестабилизации трудовых отношений активно проникает в жизнь людей по всему миру. Не является исключением и молодежь, для которой выход на рынок труда сопряжен со множеством барьеров, что вынуждает ее чаще других обращаться не только к нестандартным формам занятости (Bessant et al., 2017), но и к серому сектору экономики (Shehu, Nilsson, 2014). Подобного рода практики позволяют получить необходимый опыт работы, обрести финансовую независимость и т. д., однако неизменно приводят к уязвимости и социальной незащищенности. Продолжительность нахождения в таких условиях имеет далеко идущие последствия, вплоть до попадания в «ловушку нестабильности», препятствующую карьерному росту и улучшению позиций в обществе (Standing, 2011, с. 48–49). Именно тогда неустойчивость становится стилем жизни, определяющим все дальнейшее поведение человека вне зависимости от образовательных и иных достижений. При этом молодые люди зачастую не видят в этом проблему и воспринимают происходящее как индивидуальные неудачи или временные трудности, которые нужно просто перетерпеть (Mrozowicki, Trappmann, 2021).

Несмотря на актуальность вопросов транзита молодежи к стабильной занятости, в этой области не так много эмпирических исследований, которые бы могли пролить свет на широкий спектр негативных эффектов прекари-зации. В научной литературе можно встретить положения об ухудшении успеваемости и сокращении времени, уделяемого учебе (Srsen,

Dizdarevic, 2014); эмоциональном истощении и неудовлетворенности жизнью (Umicevic et al., 2021); нежелании заводить детей из-за невозможности обеспечить их должным уходом (Chan, Tweedie, 2015); трудностях социализации (Miguel Carmo et al., 2014) и т. д. В этом случае речь идет о последствиях, выходящих за рамки социально-трудовой сферы. Не менее важными являются угрозы, имеющие непосредственное отношение к рабочему месту. Как правило, они затрагивают условия труда и связанные с ними аспекты занятости, которые также могут рассматриваться в качестве признаков прекариза-ции. Консолидированного мнения на этот счет не существует. Однако куда большего внимания заслуживают практико-ориентированные тезисы о нормализации дестабилизирующих практик. В частности, при повышении степени пре-каризации проблематизация неустойчивости условий трудовой деятельности среди молодых работников не усиливается (Кученкова, 2022, с. 116), в то время как высокий уровень образования и квалификации все реже служит фактором защиты от уязвимости на рынке труда (Lodovici, Semenza, 2012). Все это лишь обостряет интерес к данной тематике.

Цель нашего исследования состоит в определении влияния прекаризации на уровень жизни и положение молодежи в сфере занятости. Отличительная особенность работы заключается в применении оригинальной методики оценки масштабов неустойчивой занятости с учетом отдельных параметров индивидов. Одна из таких характеристик – навыки владения информационно-коммуникационными техно- логиями (ИКТ), которые играют все большую роль на современном рынке труда. Помимо поиска заявленных в работе закономерностей предложенный подход позволяет лучше понять, способствуют ли цифровые компетенции повышению стабильности занятости.

Степень проработанности проблемы

Изучение влияния прекаризации на уровень жизни и положение молодежи в сфере занятости является серьезным вызовом для отечественной и зарубежной науки. В рамках данной проблематики существует немало дискуссионных положений и пробелов, в первую очередь обусловленных новизной самого исследовательского направления, несмотря на наличие определенных наработок в отношении отдельных его составляющих. Так, эволюция воззрений на общественное благополучие прошла путь от сугубо количественных оценок показателя дохода до объемного рассмотрения различных сторон человеческого развития (Gasper, 2007). Похожим образом обстоят дела с вопросами качества занятости, впоследствии охватившими всю трудовую жизнь работников (Уровень и качество…, 2022). При этом помимо образования и квалификации учитывается все больше параметров, определяющих перспективы положения индивидов на рынке труда1.

В свою очередь феномен прекаризации занятости, широко обсуждаемый как в зарубежной, так и в отечественной литературе, только завершает стадию первичной концептуализации (Одегов, Бабынина, 2018; Melges et al., 2022) и нередко подвергается критике (Choonara, 2020), что не мешает ученым предпринимать попытки оценки его многогранных последствий. Накопленный в этой области опыт носит фрагментарный характер и плохо поддается обобщению, что накладывает ограничения на возможности проведения прикладных исследований, в особенности когда речь идет о необходимости выявления тех или иных взаимосвязей.

Методический инструментарий для анализа процесса прекаризации имеет высокую вариативность и во многом зависит от критериев, заложенных в основу оценки (табл. 1) . В ходе исследования мы попытались очертить определенные рамки, которые связаны как с методологическими проблемами (дискуссия о прека-риате и неустойчивой / прекарной / прекари-зованной занятости (Попов, Соловьева, 2020)), так и с вопросами доступности информационной базы и обоснования перечня используемых показателей. В частности, ограниченность официальной статистики в отношении учета различных проявлений прекаризации приводит к тому, что специалисты все чаще обращаются к социологическим методам исследования. В этом случае, как правило, применяется большое количество индикаторов, которые могут быть объединены в отдельные блоки, характеризующие уровень оплаты труда, социальную защищенность, типичность условий труда и т. д. В результате происходит смещение акцентов в сторону комплексных и индексных подходов, позволяющих охватить самые разные аспекты неустойчивости.

В конечном итоге разнообразие точек зрения хотя и затрудняет процесс сопоставления результатов многочисленных исследований, но положительным образом сказывается на формировании общего представления о последствиях изучаемого феномена. В настоящее время они раскрываются в рамках двух подходов. Первый основан на применении качественных методов исследования, среди которых глубинные интервью, экспертные опросы, фокус-группы и т. д. Они позволяют сформировать целостное представление о влиянии процесса прекаризации на уровень жизни и положение населения в сфере занятости за счет получения детальных сведений о трудовой жизни респондента. Весьма показательными являются кейсы на примере конкретных отраслей экономики или профессий (Bohle et al., 2004; Bone, 2019), однако говорить о масштабировании или количественном выражении результатов исследования не приходится. В этом плане гораздо выигрышнее смотрятся работы, ориентированные на использование данных массовых опросов, обработка которых проводится при помощи таблиц сопряженно- сти или более продвинутого математического инструментария. В то же время, несмотря на кажущуюся универсальность подхода, он имеет ограничения при изучении отдельных категорий населения, что обусловлено сложностью построения выборки и последующего сбора информации. Не случайно в научной литера- туре встречаются лишь отдельные публикации, посвященные сравнительному анализу положения работников различного возраста, находящихся в неустойчивых трудовых отношениях (Jetha et al., 2020; Кученкова, 2022). Чаще всего внимание уделяется какой-то одной группе.

Таблица 1. Критериальные основания и индикаторная база идентификации прекаризации занятости

|

Подход / пример |

Индикаторная база |

Достоинство подхода |

Недостаток подхода |

|

Критериальное основание: воплощение прекаризации занятости |

|||

|

Подход, основанный на обращении к категории «прекариат» (Прекариат…, 2020) |

Показатели, характеризующие ограниченность возможностей реализации трудовых, гражданских, политических и иных прав |

Рассмотрение прекаризации как процесса, ставшего неотъемлемой чертой современного общества |

Сложность проведения четкой параллели между прекаризацией занятости и прекариатом. Разобщенность нового класса |

|

Подход, основанный на обращении к категории «неустойчивая занятость» (Неустойчивая занятость…, 2018) |

Показатели, характеризующие уязвимость и социальную незащищенность работника |

Концептуальная взаимосвязь понятий «прекаризация занятости» и «неустойчивая занятость» |

Необходимость учета критерия вынужденности для разделения понятий «нестандартная занятость» и «неустойчивая занятость» |

|

Критериальное основание: особенность информационной базы |

|||

|

Подход, основанный на использовании данных официальной статистики (Cranford et al., 2003) |

Показатели, характеризующие охват населения наименее защищенными формами занятости (частичная, временная, случайная и т. д.), масштабы нестабильной занятости (vulnerable employment) и неформального сектора экономики, размер заработной платы, нестандартные условия труда |

Доступность информационной базы и возможность проведения межрегиональных сравнений |

Ограниченность перечня доступных показателей и сложность их соотнесения с теорией прекаризации |

|

Подход, основанный на использовании данных инициативных социологических опросов (Шкаратан и др., 2015) |

Показатели, характеризующие специфику условий труда в самом широком понимании: от величины заработной платы и наличия социальных гарантий до автономии и права голоса работников. Конкретные формулировки зависят от используемого инструментария исследования |

Возможность самостоятельно определять инструментарий оценки, индикаторную базу, выборку и т. д. |

Трудоемкость сбора информации и проведения межрегиональных сравнений |

|

Критериальное основание: инструментарий оценки |

|||

|

Подход, основанный на использовании частных индикаторов (Хусаинов, Альжанова, 2017) |

Индикаторы, характеризующие уровень трудовых доходов, неформальную занятость, уязвимость на рабочем месте |

Простота проведения расчетов |

Ограниченный спектр затрагиваемых признаков прекаризации |

|

Комплексный подход (Кученкова, Колосова, 2018) |

Показатели, характеризующие специфику условий труда в самом широком понимании: от величины заработной платы и наличия социальных гарантий до автономии и права голоса работников |

Учет многогранных проявлений прекаризации |

Сложность отбора показателей и обоснования процедуры их свертки |

|

Индексный подход (Cassells et al., 2018) |

|||

|

Источник: составлено автором. |

|||

Материалы и методы

Логика построения работы определяется результатами многолетних изысканий, проводимых членами научного коллектива проекта РНФ № 22-28-01043. Под неустойчивой (пре-каризованной) занятостью мы понимаем вынужденные для работника производственные отношения, которые сопровождаются частичной или полной утратой трудовых и социальных гарантий, основанных на бессрочном трудовом договоре, работе в режиме стандартного рабочего времени (полный рабочий день, нормальная продолжительность рабочей недели) на территории работодателя. Для оценки такого состояния используется набор объективных индикаторов (рис. 1) , сформированных с учетом ранее проведенных исследований и положений Международной организации труда2.

Всего было выделено две группы из 9 показателей, которые предварительно прошли проверку на мультиколлинеарность и получили поддержку в экспертном сообществе (Бобков и др.,

2022a). Первая группа содержит ключевые признаки прекаризации : (1) занятость по найму на основе устной договоренности без оформления документов, (2) уровень доходов от основной занятости, не обеспечивающий устойчивость материального положения домохозяйств3, (3) вынужденный неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя, (4) отсутствие оплачиваемого отпуска, (5) уменьшение работодателем заработной платы или сокращение часов работы. Наличие хотя бы одного из них служит критерием отнесения человека к неустойчиво занятым. Неключевые признаки прекаризации, характеризующие глубину этой неустойчивости, формируют вторую группу показателе й. Среди них: (6) занятость не по найму в неформальном секторе, (7) задолженность по заработной плате, (8) неофициальный (частично или полностью) доход от занятости, (9) отклоняющееся от стандартного рабочее время (продолжительность рабочей недели более 40 или менее 30 часов по основному месту работы).

Рис. 1. Индикаторы прекаризации занятости

Ключевые индикаторы прекаризации занятости

-

• Занятость по найму на основе устной договоренности без оформления документов.

-

• Уровень доходов от основной занятости, не обеспечивающий устойчивости материального положения домохозяйств.

-

• Вынужденный неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя.

-

• Отсутствие оплачиваемого отпуска.

-

• Уменьшение работодателем зарплаты или сокращение часов работы.

Неключевые индикаторы прекаризации занятости

-

• Занятость не по найму в неформальном секторе.

-

• Задолженность по заработной плате.

-

• Неофициальный (частично или полностью) доход от занятости.

-

• Отклоняющееся от стандартного рабочее время (продолжительность рабочей недели более 40 или менее 30 часов по основному месту работы).

Источник: (Бобков и др., 2023, с. 28).

В зависимости от концентрации ключевых и неключевых индикаторов прекаризации возникает несколько категорий экономически активного населения:

-

• устойчиво занятые (индикаторы прека-ризации отсутствуют);

-

• переходная группа (присутствуют не ключевые индикаторы прекаризации);

-

• неустойчиво занятые с умеренной (1–2 ключевых индикатора), высокой (1–2 ключевых индикатора вкупе с любым количеством неключевых) и наиболее высокой концентрацией (3–5 ключевых индикаторов) признаков прекаризации.

Кроме того, особое внимание уделяется безработным как крайней форме прекаризации. Это обусловлено тем, что люди, не имеющие постоянного заработка или доходного занятия, подвержены наибольшей уязвимости. Как правило, в подобных обстоятельствах горизонт планирования заметно сужается, а бытовые проблемы выходят на первый план. Важная роль здесь отводится системе социальной защиты, которая позволяет поддерживать минимальный уровень потребления, однако не может обеспечить нуждающемуся общую устойчивость.

Особенностью последующего анализа является акцент на определении влияния прекари-зации на положение молодых людей в сфере занятости и уровень их жизни. В первом случае нами учитывались параметры образования, квалификации и владения ИКТ-навыками, отражающие конкурентоспособность индивидов на рынке труда, а во втором – параметры денежных доходов домохозяйства с применением социальных стандартов по материальному достатку (Бобков и др., 2022b). Подробно с описанием каждого из них можно ознакомиться в таблице 2 . Также важно подчеркнуть, что предложенный показатель уровня жизни имеет много общего с индикатором заработка от основной деятельности, используемым для выявления неустойчиво занятых. Однако в рамках нашей методики рассматривается пороговое значение заработной платы, а в процессе оценки последствий прекаризации мы не только обращаемся к более широкой категории, учитывающей размер домохозяйства, но и выделяем несколько доходных групп. Такой ракурс дает возможность детально проследить за изменениями в наполняемости неустойчиво занятых с увеличением их материального достатка.

Таблица 2. Параметры, определяющие уровень жизни и положение молодежи в сфере занятости

|

Параметр |

Описание |

|

Положение в сфере занятости |

|

|

Образование |

Определяется на основе достигнутого уровня образования: 1) без профессионального образования; 2) со средним профессиональным образованием; 3) с высшим образованием и выше |

|

Квалификация |

Определяется на основе принадлежности к группе занятий по Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ): 1) занятые неквалифицированным трудом (группы 9 «Неквалифицированные рабочие» и 03 «Военнослужащие рядового состава»); 2) занятые квалифицированным трудом (группы 4–8 «Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием», «Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности», «Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства», «Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий», «Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители»); 3) занятые наиболее квалифицированным трудом (группы 1–3 «Руководители», «Специалисты высшего уровня квалификации», «Специалисты среднего уровня квалификации» и 01-02 «Офицеры действительной военной службы», «Военнослужащие неофицерского состава») |

|

Владение ИКТ-навыками |

Определяется на основе взаимосвязи уровня владения ИКТ-навыками с профессиональной деятельностью: 1) базовые навыки, не связанные с профессиональной деятельностью (низкий уровень); 2) пользовательские навыки, связанные с профессиональной деятельностью (средний уровень); 3) специализированные навыки, необходимые для решения профессиональных задач в ИКТ-сфере (высший уровень) |

|

Уровень жизни |

|

|

Денежные доходы |

Определяется на основе социальных стандартов домохозяйств: 1) наименее обеспеченные (менее 1 ПМ); низкообеспеченные (1–2 ПМ); 3) обеспеченные ниже среднего (2,0–3,1 ПМ); 4) средне- и высокообеспеченные (свыше 3,1 ПМ) |

Обозначенный инструментарий исследования апробирован на данных 30-й волны Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ)4. Для начала был осуществлен отбор респондентов в возрасте от 15 до 35 лет из числа занятых и безработных; всего 1895 наблюдений, которые были разделены на несколько групп в соответствии с заданными условиями. После этого для каждой из них рассчитывались показатели неустойчивости (метод многомерного частотного распределения признаков). По итогам проведенного анализа обоснованы предложения по нивелированию угроз влияния прека-ризации на качество занятости и уровень жизни молодежи.

Результаты исследования

Взаимосвязь прекаризации и положения молодежи в сфере занятости

Как уже было сказано выше, в рамках нашего исследования взаимосвязь прекаризации с положением в сфере занятости раскрывается с учетом уровня квалификации, образования и ИКТ-навыков поколенных групп экономически активного населения. Согласно расчетам на данных РМЭЗ за 2021 год, большинство молодежи находится в состоянии неустойчивости вне зависимости от рассмотренных характеристик (табл. 3) . Доля устойчиво занятых не превышает 8%, что вместе с переходной группой дает всего 21%. В связи с этим оптимизм придает лишь то, что максимальная концентрация

Таблица 3. Распределение молодежи по наличию и концентрации индикаторов прекаризации и положению в сфере занятости, 2021 год, %

В свою очередь квалифицированная работа (коды 4–8 по ОКЗ) обеспечивает молодежь большей стабильностью занятости, о чем свидетельствует рост удельного веса опрошенных с нулевой концентрацией индикаторов прека-ризации. Несмотря на тривиальность вывода, важно подчеркнуть, насколько велики различия с последствиями неквалифицированного труда. В текущих реалиях он едва ли способен обеспечить устойчивость положения молодого работника, что возвращает нас к дискуссии о принципах достойного труда для всех5.

Среди занятых квалифицированным трудом не так много молодежи, обладающей одновременно как профессиональным образованием, так и средним уровнем развития ИКТ-навыков (непосредственно связанных с осуществлением должностных обязанностей), однако именно здесь отмечается сокращение наполняемости групп неустойчиво занятых по мере увеличения концентрации индикаторов прекаризации. Аналогичным образом обстоят дела с выполняющими самую квалифицированную работу (коды 1–3 и 01–02 по ОКЗ). Причем с ростом ИКТ-навыков увеличивается разрыв в представленности полярных групп – устойчиво занятых и неустойчиво занятых с наиболее высокой концентрацией индикаторов прекаризации – в пользу первых. Следовательно, стабильность положения молодых работников зависит не только от традиционных для соискателей характеристик, но и от умения применять цифровые компетенции в трудовой деятельности, если такая возможность имеется, поскольку далеко не все профессии предполагают использование информационно-коммуникационных технологий.

Крайней формой прекаризации является безработица, которая рассматривается нами как состояние временной незанятости, характеризующееся потерей регулярного заработка, профессионального и социального статуса. В таких условиях горизонт планирования сужается до минимума, а уязвимость положения на рынке труда достигает своего пика. Как было сказано ранее, молодежь испытывает серьезные проблемы при трудоустройстве. Прежде всего это касается лиц младшего возраста, зачастую не имеющих ни специальности, ни опыта работы. И хотя уровень молодежной безработицы в разы выше, чем среди взрослого населения6, уже после 25 лет ситуация нормализуется7, поскольку многие успешно закрепляются на рабочих местах.

Данные наших расчетов показывают, что в структуре безработной молодежи, опрошенной в рамках РМЭЗ в 2021 году, почти половину составляют лица со средним и выше профессиональным образованием и уровнем ИКТ-навыков (табл. 4) . Речь идет о достаточно квалифицированных специалистах, обладающих востребованными на современном рынке труда цифровыми компетенциями. Можно предположить, что процесс трудоустройства для них не будет продолжительным и проблемы с занятостью вскоре будут решены. На этом фоне около трети молодых людей, находящихся в поиске работы, не имеют профессии, причем

Таблица 4. Распределение безработной молодежи по положению в сфере занятости, 2021 год

Полученные результаты по занятым и безработным подтверждают тезис об уязвимости молодежи на рынке труда. Признаки прекари-зации четко прослеживаются во всех рассматриваемых группах. При этом более высокий уровень образования и ИКТ-навыков, а также занятие квалифицированным трудом если и не позволяют полностью избежать неустойчивости, то существенно снижают глубину ее проникновения в трудовую жизнь , что в худших условиях сказывается и на повседневных практиках. В то же время развитые качества молодых людей едва ли служат гарантом защиты от безработицы как крайней формы преказиации, о чем свидетельствуют последние данные, однако при таком раскладе вероятность относительно быстрого транзита от учебы к стабильной работе резко повышается. Например, в Германии он составляет в среднем один год, хотя в зависимости от ситуации может увеличиваться вплоть до 8 лет (в частности, у молодых мужчин, выбравших траекторию ранней занятости) (Stuth,

Jahn, 2020). Опыт России свидетельствует о том, что такой переход может достигать порядка 4 лет, когда это не получилось сделать с первого раза (Российская молодежь…, 2016, с. 63–64). В связи с этим выход молодежи на рынок труда должен быть осмысленным с точки зрения обеспечения баланса между получением востребованных компетенций, в т. ч. цифровых, и приобретением необходимого опыта работы.

Влияние прекаризации занятости на уровень жизни молодежи

При проведении исследования нами сделан акцент на последствиях прекаризации для уровня жизни экономически активного населения, поскольку материальный достаток остается одним из важнейших критериев общественного благополучия . Устойчивость положения работников рассматривалась сквозь призму уровня доходов. Расчет на данных РМЭЗ за 2021 год показал, что доля бедной молодежи растет с увеличением концентрации индикаторов пре-каризации (табл. 5) . Причем различия между людьми с душевыми доходами менее одного прожиточного минимума (ПМ) и теми, кто тратит менее одной потребительской корзины прожиточного минимума (ПКПМ) на потребление, несущественны. И в том, и в другом случае удельный вес устойчиво занятых уступает наполняемости каждой из неустойчивых групп, последняя из которых отличается наибольшим представительством.

Таблица 5. Распределение молодежи по наличию и концентрации индикаторов прекаризации и уровню жизни, 2021 год, %

|

Группа по стандартам уровня жизни |

Группа по наличию и концентрации индикаторов прекаризации |

||||

|

Устойчиво занятые |

Переходная группа |

Неустойчиво занятые |

|||

|

С умеренной концентрацией индикаторов |

С высокой концентрацией индикаторов |

С наиболее высокой концентрацией индикаторов |

|||

|

Наименее обеспеченные (бедные) |

|||||

|

С душевыми доходами менее 1 ПМ |

7,7 |

5,9 |

9,2 |

10,3 |

15,3 |

|

С доходами, используемыми на потребление менее 1 ПКПМ |

21,4 |

24,7 |

29,4 |

30,4 |

36,5 |

|

Низкообеспеченные |

|||||

|

С душевыми доходами 1–2 ПМ |

32,3 |

46,8 |

52,0 |

53,3 |

53,5 |

|

С доходами, используемыми на потребление 1–2 ПКПМ |

57,2 |

57,2 |

55,5 |

57,0 |

52,7 |

|

Обеспеченные ниже среднего |

|||||

|

С душевыми доходами 2,0–3,1 ПМ |

32,3 |

30,0 |

29,8 |

26,8 |

24,1 |

|

С доходами, используемыми на потребление 2,0–3,1 ПКПМ |

12,4 |

13,6 |

13,7 |

9,8 |

10,8 |

|

Средне- и высокообеспеченные |

|||||

|

С душевыми доходами 3,1 ПМ и выше |

27,7 |

17,3 |

9,0 |

9,6 |

7,1 |

|

С доходами, используемыми на потребление 3,1 ПКПМ и выше |

9,0 |

4,5 |

1,4 |

2,8 |

0,0 |

|

Примечание: ПМ – прожиточный минимум; ПКПМ – потребительская корзина прожиточного минимума. При расчете использовались различные значения показателей в зависимости от региона. Источник: оценка на основе данных РМЭЗ. |

|||||

Категория низкообеспеченной молодежи с душевыми доходами на уровне 1–2 ПМ приобретает относительно позитивный окрас, только если речь идет об 1–2 ПКПМ. Именно тогда достигается равенство полярных групп, чему способствует заметное увеличение доли устойчиво занятых. В остальном же общая ситуация остается весьма напряженной, что особенно заметно на примере тех, чей доход ограничен двумя ПМ. Если на наполняемости неустойчивых групп это практически не сказывается, то в остальных она имеет тенденцию к сокращению. Исходя из этого следует, насколько чувствительной является грань между схожими размерами дохода и потребления среди малообеспеченных слоев . Ничего подобного в более состоятельных слоях не наблюдается.

Молодые люди с душевыми доходами свыше двух ПМ все реже характеризуются большим количеством признаков прекаризации вне зависимости от того, какая часть денежных средств идет на потребление. Совокупная доля неустой- чиво занятых остается внушительной, однако можно с уверенностью утверждать о кардинальном изменении качества рабочих мест, которые помимо высокого заработка представляют принципиально новый уровень социальной защищенности. Это в первую очередь касается высокодоходных групп, хотя и здесь молодежь сталкивается с уязвимостью, что свидетельствует о сложности обеспечения стабильности занятости в современных условиях.

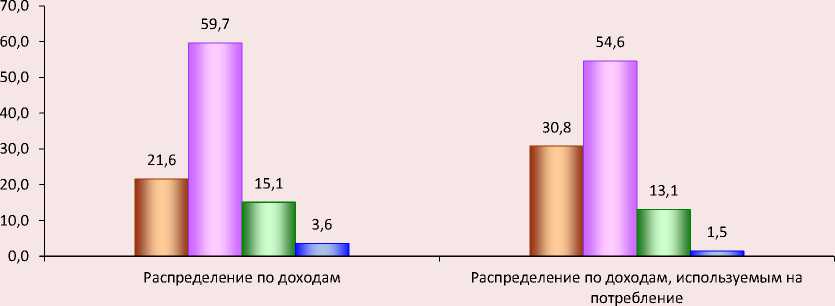

Безработица как крайняя форма прекариза-ции не имеет ярко выраженной специфики в разрезе доходных групп (рис. 2) . Так, более обеспеченные молодые люди реже находятся в процессе поиска работы. Данная закономерность прослеживается по всем выделенным категориям, за исключением лиц с доходами / потреблением менее одного прожиточного минимума, где различия в достатке несущественны. При этом необходимо помнить о том, что молодежь может являться частью родительского домохозяйства и испытывать меньший диском-

Рис. 2. Распределение безработной молодежи по уровню жизни, 2021 год, %

□ Наименее обеспеченные (менее 1 ПМ) □ Низкообеспеченные (1-2 ПМ)

□ Обеспеченные ниже среднего (2,0-3,1 ПМ) □ Средне- и высокообеспеченные (3,1 ПМ и выше)

Примечание: ПМ – прожиточный минимум. При расчете использовались различные значения показателя в зависимости от региона.

Источник: оценка на основе данных РМЭЗ.

форт при отсутствии постоянного источника заработка, нежели взрослое население.

Следует подчеркнуть, что феномен прека-ризации оказывает неоднозначное влияние на молодежь. С учетом негативных эффектов, о которых много говорится в научной литературе, прежде всего применительно к повседневной жизни, сама по себе возможность получить опыт работы и закрепить профессиональные навыки на практике имеет гораздо больше позитивных сторон по сравнению с безработицей. В связи с этим на первый план выходит продолжительность транзита к стабильной занятости. Одна из причин – низкий уровень жизни молодых людей, вынужденных мириться с неустойчивостью своего положения. Наши результаты показывают, что глубина проникновения прекаризации тесно связана с размером душевых доходов . Для молодежи это означает не только серьезные проблемы с потреблением, но и ощущение на себе всех тягот социальной незащищенности. Подобное развитие событий на длинной дистанции может обернуться попаданием в «ловушку нестабильности», выбраться из которой бывает непросто.

Предложения по нивелированию угроз прека-ризации для качества занятости и уровня жизни молодежи

В ходе исследования нами показано, насколько деструктивными могут быть последствия прекаризации для экономически активной молодежи. Отсутствие социальных гарантий и возможностей для карьерного роста, низкий заработок и нерегулярность его выплат выходят далеко за рамки сферы занятости и отражаются на повседневной активности. В силу большого количества барьеров, препятствующих успешному трудоустройству, многие готовы мириться с таким положением вещей. Возможность получить опыт работы и обрести финансовую независимость, как правило, компенсирует все недостатки. В связи с этим на первый план выходят проблемы транзита от учебы к стабильной занятости, который зачастую рассматривается как поиск любой оплачиваемой работы. В условиях современности такой подход требует кардинального пересмотра, что оборачивается необходимостью совершенствования сложившейся институциональной среды.

Не вдаваясь в долгую полемику о состоянии системы профессионального образования в России, подчеркнем важность продолжения усилий по сближению уровня подготовки кадров с реальными потребностями экономики за счет более тесного взаимодействия с работодателями . Речь идет как о хорошо известных направлениях по организации производственной практики и проектной работы, разработке профессиональных стандартов, внедрению механизма социального заказа и др., так и об актуальных мерах, например, связанных с реализацией программ по трудоустройству выпускников. Перечень совместных действий может быть весьма широк, однако все они должны быть созвучны идее формирования востребованного специалиста, осознающего свои профессиональные траектории и перспективы. Немаловажная роль здесь отводится цифровым компетенциям, уровень владения которыми должен позволять молодым людям использовать их в трудовой деятельности для решения конкретных прикладных задач. Хорошим подспорьем этому был проект «Цифровые профессии», посредством которого при поддержке государства каждый желающий мог освоить IT-профессию. В 2022 году инициативу заморозили на неопределенное время, что вызывает тревогу с учетом отсутствия акцентов на ИКТ-навыках в Долгосрочной программе содействия занятости молодежи до 2030 года8.

Экосистема профессионального сопровождения молодежи не может полноценно существовать без активного участия государственной службы занятости. Как правило, молодые безработные реже пользуются ее услугами9, что объясняется в том числе невысоким качеством предлагаемых вакансий, в результате чего самостоятельный поиск работы позволяет претендовать на более высокие позиции (Гильтман и др., 2022, с. 210). Все это возвращает нас к вопросам повышения привлекательности и эффективности деятельности отделений занятости населения, модернизация которых ведется в рамках национального проекта «Демография»10. На сегодняшний день судить о результатах таких преобразований весьма сложно, причем с точки зрения как популяризации формальных каналов трудоустройства, так и налаживания взаимодействия с субъектами рынка труда в целом. Вместе с тем необходимость кардинальных изменений назрела уже давно, в особенности в региональной периферии, где на фоне ограниченных возможностей получить качественное профессиональное образование проблемы занятости проявляются гораздо сильнее (Попов, Соловьева, 2023). Это способствует миграционному оттоку молодежи, что лишь усугубляет диспропорции пространственного развития и, как следствие, положение тех, кто решил остаться. Несмотря на сложность функционирования отделений занятости населения (от скромного штата сотрудников и низких зарплат до нестабильности Единой цифровой платформы «Работа в России»), именно они должны стать надежной опорой для молодых людей в социально-трудовой сфере.

Если оставить за рамками повествования объективные и субъективные барьеры, препятствующие выходу на рынок труда, то сама по себе подверженность молодежи угрозам прека-ризации обусловлена большей вовлеченностью молодых людей в нестандартные формы занятости (например, чтобы совмещать учебу с работой), которые нередко оборачиваются дефицитом достойного труда. Подобного рода дискуссия занимает важное место в понимании перспектив для обеспечения устойчивости положения работников. Единого мнения на этот счет пока нет, однако Международная организация труда рекомендует проводить регулярную работу по устранению пробелов в законодательстве (вплоть до введения ограничений на использование отдельных форм занятости), укреплению систем коллективных переговоров, совер- шенствованию социальной защиты, а также осуществлять социально-экономическую политику для регулирования социальных рисков и упрощения перехода к стандартной модели занятости11. Так, в отечественной практике подвергаются критике действующие механизмы социального партнерства и регулирования дистанционного труда, «экспансия» гражданского права в трудовые отношения (Куренной, 2022) и т. д. В связи со сказанным вопросы совершенствования трудового законодательства должны подвергаться широкой общественной дискуссии, чтобы учесть интересы всех субъектов рынка труда. В свою очередь динамизм и неопределенность современных процессов могут учитываться посредством реализации ряда правовых и социальных экспериментов перед имплементацией новых норм. Кроме того, это позволит избежать серьезных последствий, вызванных комплементарностью институтов рынка труда, когда одиночные изменения приводят к неожиданным результатам.

Заключение

Результаты исследования подтверждают тезис о широкой распространенности показателей прекаризации среди российской молодежи. Удельный вес устойчиво занятых молодых людей составляет всего 8%, что вкупе с переходной группой дает около 21%. Все остальные в той или иной мере вовлечены в неустойчивые трудовые отношения. Вместе с тем высокий уровень образования и ИКТ-навыков, а также занятие квалифицированным трудом будут способствовать снижению концентрации индикаторов прекаризации. Это особенно заметно на примере цифровых компетенций, представленность которых в рамках одной образовательной или квалификационной группы приводит к повышению доли устойчиво занятых. Исходя из этого следует, что стабильность положения молодых работников зависит как от традиционных для соискателей характеристик, так и от умения использовать современные технологии при выполнении должностных обязанностей. Вместе с тем развитые качества не гарантиру- ют защиту от безработицы как крайней формы прекаризации, однако в этом случае шансы на успешное трудоустройство значительно повышаются.

В ходе анализа мы подчеркиваем важность быстрого транзита к стабильной занятости, поскольку глубина проникновения прекаризации негативно сказывается на уровне жизни. Так, молодые люди из числа наименее и низкообеспеченных слоев отличаются наибольшим количеством признаков неустойчивости, концентрация которых начинает снижаться только при увеличении расходов домохозяйства до 1–2 размеров потребительской корзины прожиточного минимума . Это позволило сделать вывод о чувствительности границы между размером дохода и уровнем потребления для малообеспеченной молодежи, хотя среди самых бедных такая закономерность не прослеживается из-за несущественных различий в достатке. Аналогичная ситуация складывается и в более состоятельных группах, прежде всего с подушевыми доходами свыше 3,1 прожиточного минимума, где помимо высокого заработка рабочие места предлагают принципиально новый уровень социальной защищенности. Впрочем, и здесь молодые работники с неустойчивыми трудовыми отношениями не являются редкостью. В свою очередь безработица как крайняя форма пре-каризации не имеет ярко выраженной специфики в разрезе доходных групп. Обеспеченные слои закономерно реже находятся в процессе поиска работы.

На основании вышесказанного можно заключить, что с увеличением концентрации индикаторов прекаризации происходит заметное ухудшение уровня жизни . В этом отношении выделяется молодежь с высоким уровнем образования и ИКТ-навыков, занятая квалифицированным трудом. Безусловно, в ряде случаев можно на какое-то время оставаться частью родительского домохозяйства или получать финансовую помощь от близких, однако определенный стандарт потребления обычно достигается за счет сочетания обозначенных характеристик. В конечном итоге развитые профессиональные и цифровые компетенции молодых людей становятся необходимым условием быстрого транзита от учебы к стабильной занятости.

Полученные эмпирические результаты наряду с обоснованием предложений по нивелированию угроз прекаризации для качества занятости и уровня жизни молодежи имеют конкретную теоретическую и практическую ценность, поскольку могут быть использованы, с одной стороны, для развития представлений о феномене неустойчивости в сфере социально-трудовых отношений, с другой – для совершенствования федеральной и региональной политики по обеспечению быстро- го перехода выпускников профессиональных образовательных организаций от учебы к стабильной работе. Фокус на молодых работниках в этом плане позволит избежать кумулятивных эффектов прекаризации, которые с возрастом наносят куда больший вред. Перспективы дальнейших исследований лежат в плоскости изучения образовательных и профессиональных траекторий, которые приводят к ухудшению качества трудовой жизни населения.

Список литературы Влияние прекаризации на уровень жизни и положение российской молодежи в сфере занятости

- Бобков В.Н., Одинцова Е.В., Иванова Т.В. [и др.] (2022a). Значимые индикаторы неустойчивой занятости и их приоритетность // Уровень жизни населения регионов России. Т. 18. № 4. С. 502–520. DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.4.7

- Бобков В.Н., Одинцова Е.В., Шичкин И.А. (2022b). Влияние профессионально-квалификационных навыков использования информационно-коммуникационных технологий на доходы от занятости: поколенная дифференциация // Российский экономический журнал. № 4. С. 93–113. DOI: 10.33983/0130-9757-2022-4-93-113

- Бобков В.Н., Одинцова Е.В., Попов А.В. [и др.] (2023). Влияние прекаризации на качество занятости и уровень жизни поколенных групп экономически активного населения / под ред. В.Н. Бобкова. Ижевск: Шелест. 104 с.

- Гильтман М.А., Мерзлякова А.Ю., Антосик Л.В. (2022). Выход из зарегистрированной безработицы: оценка влияния индивидуальных характеристик // Вопросы государственного и муниципального управления. № 1. С. 193–219. DOI: 10.17323/1999-5431-2022-0-1-193-219

- Куренной А.М. (2022). Необходимость срочного создания нового Трудового кодекса: идея фикс? // Ежегодник трудового права. № 10. С. 40–52.

- Кученкова А.В. (2022). Прекаризация занятости и субъективное благополучие работников разных возрастных групп // Социологический журнал. Т. 28. № 1. С. 101–120. DOI: 10.19181/socjour.2022.28.1.8840

- Кученкова А.В., Колосова Е.А. (2018). Дифференциация работников по характеру неустойчивости их занятости // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 3. С. 288–305. DOI: 10.14515/monitoring.2018.3.15

- Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор сокращения (2018) / под ред. В.Н. Бобкова. М.: КноРус. 342 c.

- Одегов Ю.Г., Бабынина Л.С. (2018). Неустойчивая занятость как возможный фактор использования трудового потенциала молодежи России // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 4. С. 386–409. DOI: 10.14515/monitoring.2018.4.20

- Попов А.В., Соловьева Т.С. (2020). Прекаризация занятости: анализ научного дискурса о сущности и векторах измерения // Социологические исследования. № 9. С. 103–113. DOI: 10.31857/S013216250009618-2

- Попов А.В., Соловьева Т.С. (2023). Перспективы занятости населения России по оси «центр-периферия» (на примере Вологодской области) // Социологические исследования. № 8. С. 47–59. DOI: 10.31857/S013216250027366-5

- Прекариат: становление нового класса (2020) / под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга. 400 с.

- Российская молодежь на рынке труда: экономическая активность и проблемы трудоустройства в мегаполисе (2016) / под науч. ред. В.Н. Бобкова, А.А. Литвинюка. М.: РУСАЙНС. 230 с.

- Уровень и качество жизни населения России: от реальности к проектированию будущего (2022) / под ред. В.Н. Бобкова, Н.В. Локтюхиной, Е.Ф. Шамаевой. М.: ФНИСЦ РАН. 274 с.

- Хусаинов Б., Альжанова Ф. (2017). Прекаризация занятости – глобальный вызов: измерение и оценка влияния на развитие Казахстана // Казахский экономический вестник. № 2 (28). С. 2–13.

- Шкаратан О.И., Карачаровский В.В., Гасюкова Е.Н. (2015). Прекариат: теория и эмпирический анализ (на материалах опросов в России, 1994–2013) // Социологические исследования. № 12. С. 99–110.

- Bessant J., Farthing R., Watts B. (2017). The Precarious Generation. A Political Economy of Young People. London: Routledge.

- Bohle P., Quinlan M., Kennedy D. et al. (2004). Working hours, work-life conflict and health in precarious and “permanent” employment. Revista de saude publica, 38, 19–25. DOI: 10.1590/s0034-89102004000700004

- Bone K.D. (2019). “I don’t want to be a vagrant for the rest of my life”: Young peoples’ experiences of precarious work as a “continuous present”. Journal of Youth Studies, 22(9), 1218–1237. DOI: 10.1080/13676261.2019.1570097

- Cassells R., Duncan A., Mavisakalyan A. et al. (2018). Future of Work in Australia. Preparing for Tomorrow’s World. Perth: Bankwest Curtin Economics Centre.

- Chan S., Tweedie D. (2015). Precarious work and reproductive insecurity. Social Alternatives, 34(4), 8–13.

- Choonara J. (2020). The precarious concept of precarity. Review of Radical Political Economics, 52(3), 427–446. DOI: 10.1177/0486613420920427

- Cranford C.J., Vosko L.F., Zukewich N. (2003). Precarious employment in the canadian labour market: A statistical portrait. Just Labour, 3. DOI: 10.25071/1705-1436.164

- Gasper D. (2007). Human well-being: Concepts and conceptualizations. In: McGillivray M. (Ed.) Human Well-Being. Studies in Development Economics and Policy. Palgrave Macmillan, London. DOI: 10.1057/9780230625600_2

- Jetha A., Martin Ginis K.A., Ibrahim S. et al. (2020). The working disadvantaged: The role of age, job tenure and disability in pre-carious work. BMC Public Health, 20. DOI: 10.1186/s12889-020-09938-1

- Lodovici M.S., Semenza R. (Eds.). (2012). Precarious Work and High-Skilled Youth in Europe. Milan: FrancoAngeli.

- Melges F., Calarge T.C.C., Benini E.G. et al. (2022). The new precarization of work: A conceptual map. Organ. Soc., 29(103), 638–666. DOI: 10.1590/1984-92302022v29n0032en

- Miguel Carmo R., Cantante F., de Almeida Alves N. (2014). Time projections: Youth and precarious employment. Time & Society, 23(3), 337–357. DOI: 10.1177/0961463X14549505

- Mrozowicki A., Trappmann V. (2021). Precarity as a biographical problem? Young workers living with precarity in Germany and Poland. Work, Employment and Society, 35(2), 221–238. DOI: 10.1177/0950017020936898

- Shehu E., Nilsson B. (2014). Informal Employment among Youth: Evidence from 20 School-to-Work Transition Surveys. Geneva: ILO.

- Sršen A., Dizdarevič S. (2014). Precariousness among young people and student population in the Czech Republic. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(21), 161–168.

- Standing G. (2011). The Precariat. The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic.

- Stuth S., Jahn K. (2020). Young, successful, precarious? Precariousness at the entry stage of employment careers in Germany. Journal of Youth Studies, 23(6), 702–725. DOI: 10.1080/13676261.2019.1636945

- Umicevic A., Arzenšek A., Franca V. (2021). Precarious work and mental health among young adults: A vicious circle? Managing Global Transitions, 19(3), 227–247. DOI: 10.26493/1854-6935.19.227-247