Влияние препарата феназепама на уровень тревоги и депрессии, показатели сна, нарушение ритма сердца у больных острым инфарктом миокарда

Автор: Поликарпов Л.С., Деревянных Е.В., Яскевич Р.А., Карпухина Е.О., Савченко Е.А., Иванов А.Г., Балашова Н.А., Козлов Е.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

У 60 больных с ишемической болезнью сердца (ИБС), острым инфарктом миокарда (ОИМ), осложненным нару" шениями ритма, в составе комплексной терапии проведено изучение эффективности и безопасности примене" ния препарата феназепам. Установлено, что на фоне стандартного лечения кардиотропными препаратами с до" бавлением феназепама в суточной дозе 1 мг у больных острым инфарктом миокарда в целом отмечается статис" тически значимое уменьшение как наджелудочковых, так и желудочковых экстрасистол, а также снижение уров" ней тревоги и депрессии, улучшение показателей сна. В контрольной группе больных острым инфарктом мио" карда на фоне стандартного лечения, в отличие от основной группы, значимых изменений в проявлениях указан" ных расстройств не выявлено.

Ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда, феназепам, нарушения ритма серд" ца, тревога, депрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/14919738

IDR: 14919738 | УДК: 616.12

Текст научной статьи Влияние препарата феназепама на уровень тревоги и депрессии, показатели сна, нарушение ритма сердца у больных острым инфарктом миокарда

Психические изменения у пациентов с ОИМ наблюдаются в 30–50% случаев [6, 11]. Это связано с эмоционально-личностной реакцией больных (боязнью внезапной смерти, повторного инфаркта миокарда (ИМ), потери работы, инвалидизации) на развитие такого опасного для жизни заболевания, как ИМ. Помимо личностных осо- бенностей на психологический статус влияют и внешние факторы, такие как реакция родственников на тяжелое заболевание, состояние других пациентов, работа медицинского персонала и др. Основную составляющую всех психических изменений занимают депрессивные и тревожно-депрессивные расстройства личности. Это проявляется угнетением настроения, апатией, внутренней на- пряженностью, тревогой о материальном благополучии семьи, переоценкой тяжести своего состояния (особенно у пожилых пациентов), уменьшением физической активности, что приводит к несоблюдению режима назначенной медикаментозной терапии, невыполнению рекомендаций врача по изменению образа жизни, в некоторых случаях наблюдается истерическая реакция. Клинически это выражается раздражительностью, появлением или учащением ангинозных приступов, снижением переносимости физических нагрузок, долгим засыпанием и нарушениями сна, сердцебиением, перебоями в работе сердца, повышенной потливостью. Это приводит к более тяжелому течению заболевания и удлиняет сроки лечения и реабилитации таких больных [9].

Депрессия является таким же важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и их осложнений (в том числе и смертности), как курение, артериальная гипертония, ожирение и атерогенная гиперхолестеринемия [5, 6, 8]. В литературе приводятся данные, что у пожилых пациентов депрессия повышает риск развития ИБС и смертность от 15 до 60% [10]. У больных ОИМ с депрессией статистически значимо возрастает смертность от сердечной недостаточности (СН), а также смертность из-за развития жизнеугрожающих аритмий [7]. Сердечные аритмии при депрессии являются основным фактором риска развития микроэмболизации сосудов головного мозга, транзиторных ишемических атак и инсультов [10].

Имеются данные, что производные бензодиазепина (диазепам, хлордиазепоксид, феназепам) и пропандиола (мепротан) уменьшают риск возникновения тяжелых желудочковых аритмий и фибрилляции желудочков как при острой ишемии, так и при реперфузии миокарда [1, 2]. Стимуляция бенздиазепиновых рецепторов и ассоциированная с ней мобилизация ГАМК-эргических тормозных процессов в коре головного мозга снижает активность симпатико-адреналовой системы, ограничивает или подавляет избыточные адренергические влияния на сердце, являющиеся важным фактором аритмогенеза [3, 4]. Такие свойства данной группы препаратов могут быть использованы в целях профилактики и терапии аритмий.

Цель исследования: изучить влияние препарата Фе-назепам® в составе комплексной терапии у больных ИМ на уровень тревоги и депрессии, показатели сна, нарушение ритма сердца.

Материал и методы

Учитывая влияние депрессивных и тревожно-депрессивных расстройств на нарушение ритма сердца, в исследование включили 60 больных ИБС (мужчин и женщин) с установленным диагнозом ОИМ, осложненным аритмией. Критериями диагностики ОИМ являлись: клиническая картина заболевания, изменения на электрокардиограмме (ЭКГ), повышение кардиоспецифических маркеров некроза миокарда (КФК-МВ, тропонина I), данные эхокардиографии (ЭхоКГ). Пациентов разделили на основную и контрольную группы. Основную группу составили 30 человек (средний возраст – 59,5±1,6 лет), к стандартной медикаментозной терапии которых добавляли препарат феназепам в средней суточной дозе 1 мг вечером (прием в 20 00 ч). Курс приема исследуемого препарата составил 22,0±1,2 дня. В группу контроля вошли 30 пациентов с ОИМ (средний возраст – 57,5±1,5 лет), получавших стандартную медикаментозную терапию ИБС. Группы по возрасту и полу не отличались (р=0,44).

Стандартная медикаментозная терапия в основной и контрольной группах была сопоставима: нитраты получали 86,6±0,6% в основной группе и 90,0±0,7% – в контрольной; ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (и-АПФ) – 66,6±1,1 и 56,7±1,4% соответственно; антагонисты кальция – 33,3±1,6 и 26,6±1,9%; ацетилсалициловую кислоту – 96,7±0,3 и 93,3±0,4%. β -адренобло-каторы получали 83,3±0,4 и 86,7±0,3% пациентов (р<0,05) основной и контрольной групп соответственно. В контрольной и основной группах проводилось титрование дозы β -адреноблокаторов до достижения частоты сердечных сокращений (ЧСС) на ЭКГ покоя менее 70 уд./мин. При втором осмотре в основной группе (до назначения исследуемого препарата) на основании суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру среднесуточная ЧСС составила 76,4±3,2 уд./мин, наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭС) регистрировалась у 29 обследуемых (96,6%), желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) – у 25 человек (83,3%), сочетание наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии наблюдалось у 24 человек (80%).

Группа контроля по частоте нарушений сердечного ритма у входящих в нее больных фактически не отличалась от основной. Так, НЖЭС наблюдалась у 26 обследуемых (86,7%), ЖЭС – у 18 человек (60,0%), сочетание НЖЭС и ЖЭС выявлено у 17 человек (56,7%), р>0,05.

Таблица

Дизайн исследования

|

Анализируемые показатели |

Динамика осмотров (визиты пациентов) |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Срок от предшествующего осмотра Исходная информация о пациенте (демографические данные, анамнез) Оценка критериев включения/исключения Оценка тревоги и депрессии по госпитальной шкале Гамильтона Оценка субъективных характеристик сна ЭКГ Мониторирование ЭКГ по Холтеру АД Назначение и учет препарата Оценка наличия и выраженности нежелательных явлений |

Начало лечения + + + + + + + |

3±2 дня + + + + + |

7±2 дня + + + + + |

Окончание лечения – 10±2 дня + + + + + + |

Обследование включало общий клинический осмотр, анкетирование, регистрацию ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, лабораторную диагностику ОИМ, ЭхоКГ. Для выявления тревожно-депрессивных расстройств использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), качество сна оценивалось по анкете субъективных характеристик сна по 25-балльной шкале. Дизайн исследования представлен в таблице.

Набор больных в исследование осуществлялся в течение 2 мес. Случаев преждевременного завершения участия в проводимом исследовании не наблюдалось. Все дополнительные лекарственные препараты, принимаемые пациентами, отмечали в индивидуальной регистрационной карте.

Статистическая обработка результатов включала стандартные методы описательной статистики (вычисление средних, стандартных отклонений и стандартных ошибок и т.д.). При использовании параметрических методов анализа предварительно определялось соответствие выборок закону нормального распределения с учетом теста Колмогорова–Смирнова с поправкой Лилиефорса. При соответствии данных нормальному распределению для их сравнения использовали t-критерий Стьюдента– Фишера. В случае отклонения распределения выборок от нормального использовались непараметрические критерии (F-критерий Фишера, критерий Манна–Уитни), корреляционный анализ Спирмена. За уровень статистической значимости принимали р ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение

В основной группе при первом визите, согласно госпитальной шкале HADS, проявлений тревоги не имели 36,7±8,9% обследуемых, субклинически выраженные симптомы тревоги отмечали 36,7±8,9%, клинически выраженные – 26,6±8,2% пациентов. Усредненный показатель шкалы HADS составил 8,1±5,8 баллов, что соответствовало субклинически выраженной тревоге у данной группы пациентов. Депрессивных расстройств не выявлено у 53,3±9,2% больных, субклинически выраженную депрессию имели 30±8,5%, клинически выраженную – 16,7±6,9% пациентов . Средний показатель составил 7,1±6,3 баллов, что также соответствовало субклинически выраженной депрессии.

В контрольной группе получены сопоставимые результаты: не имели симптомов тревоги 50,0±9,2% пациентов (p=0,43), субклинически выраженная тревога выявлена у 30±8,5% (р=0,88) обследованных, клинически выраженная – у 20,0±6,3% (р=0,33). Средний показатель тревоги по шкале HADS составил 7,2±5,2 балла.

Симптомы депрессии не зарегистрированы у 66,7±8,7% (p=0,18) обследованных, проявления субклинической депрессии наблюдались у 20±7,4% пациентов, клинически выраженная тревога – у 13,3±6,3% (р=0,74). Средний показатель равнялся 6,2±6,6 балла (р=0,15). На 2 и 3-м визитах отмечалась тенденция к уменьшению уровней тревоги и депрессии как в основной, так и в контрольной группах, однако статистической значимости в этих показателях не достигнуто.

К 4-му визиту в основной группе больных субклини- чески выраженные симптомы тревоги имели 20,0±7,4% чел., клинически выраженные – 6,7±4,6%. Субклинически выраженные проявления депрессии оставались у 26,6±8,2% пациентов, клинически выраженные – у 6,7±4,6%. Средний показатель тревоги в баллах статистически значимо снизился и составил 6,2±4,5 балла (р=0,008), и отмечалась тенденция к снижению уровня депрессии – 6,3±3,2 балла (р=0,38).

В контрольной группе субклинически выраженный уровень тревоги сохранялся у 33,3±8,7% пациентов, клинически выраженный – у 13,3±6,3% больных. При этом субклинически выраженная депрессия отмечена у 6,7±4,3% пациентов, клинически выраженная – у 16,6±6,9%. Средние показатели тревоги/депрессии несколько снизились, но не достигли статистической значимости и составили 6,9 и 5,8 баллов соответственно. Таким образом, у больных ОИМ прием препарата фена-зепама в дозе 1 мг/сут в течение 20 дней улучшал эмоциональное состояние благодаря снижению уровня тревоги.

При 1-м визите, согласно опросу по анкете оценки субъективных характеристик сна, в группе активного вмешательства на нарушения сна жаловались 36,6±0,9% обследуемых, еще 43,3±1,3% участников исследования отмечали периодические нарушения сна, не имели проблем со сном 21,1±0,7% пациентов. При этом средний показатель составлял 19,3±0,6 баллов, что соответствовало незначительному нарушению качества сна и проявлялось долгим засыпанием, уменьшением продолжительности сна, увеличением количества ночных пробуждений. В группе контроля эти цифры соответствовали 26,7±1,2, 36,6±0,9 и 36,7±0,9%, и средний показатель составлял 20,7±0,5 баллов.

При дальнейших контрольных визитах в группе активного вмешательства установлено улучшение качества сна. К 4-му визиту сон нормализовался у 70,0±0,6% пациентов, выраженные нарушения сна сохранялись у 13,3±1,2% пациентов, пограничные нарушения наблюдались у 16,7±1,1% участников. При этом средний показатель качества сна составил 22,2±0,7 баллов (против исходного – 19,3±0,6 баллов), что соответствовало нормальному сну (р=0,0006). В группе контроля эти данные составили 30±1,3, 30±1,3 и 40±1,3% соответственно, и 20,4±0,5 баллов (против 20,7±0,5 баллов исходно), т.е. существенно не изменялись.

При изучении частоты и характера нарушений сердечного ритма у 30 обследованных пациентов с ОИМ в группе активного вмешательства на ЭКГ номотопные аритмии регистрировались в 4 случаях (13,3%). В числе последних синусовая брадикардия наблюдалась в 1 случае (3,33%), синусовая тахикардия – в 3 (или 10,0%). В группе контроля получены аналогичные результаты распределения номотопных аритмий. Низкие показатели номотопных аритмий связаны с назначением стандартной медикаментозной терапии.

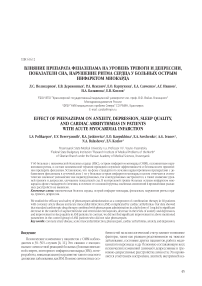

При 2-м визите исследования у пациентов основной группы по результатам мониторирования ЭКГ по Холтеру у 83,3±0,6% обследуемых выявлены ЖЭС и у 96,7±0,4% – НЖЭС со средним числом 134,2±52,4 и 114,1±55,3 экстрасистол в сутки соответственно. Пароксизмы НЖТ

□ нжэс

■ жэс

Рис. 1. Динамика изменений среднего суточного количества

НЖЭС и ЖЭС в основной группе

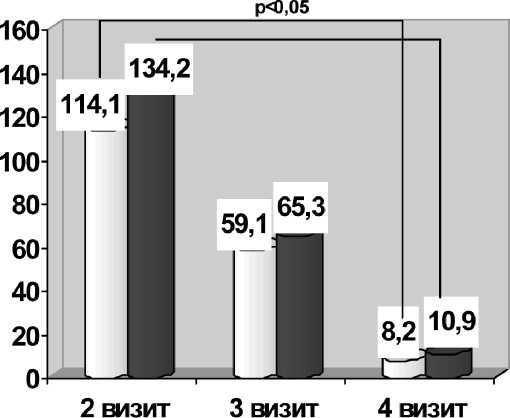

Рис. 2. Динамика изменений среднего суточного количества НЖЭС и ЖЭС в контрольной группе

□ нжэс□ жэс

имели место у 13,3±1,2% пациентов. В целом зафиксировано 24 эпизода НЖТ со средней ЧСС 156±4,5 уд./мин и общей продолжительностью 2 ч 40 мин. У 13,3±1,2% обследованных зарегистрированы 4 коротких – от 7 до 18 с – эпизода гемодинамически незначимой желудочковой тахикардии с максимальной ЧСС 166 уд./мин, которые купировались самостоятельно. По результатам 3-го визита – через 10,0±0,9 дней от начала исследования – общее количество гетеротопных аритмий уменьшилось: НЖЭС – на 55,9±1,3%, ЖЭС – на 42,8±0,8%. Выявлено статистически значимое снижение среднего количества НЖЭС за сутки до 59,1±28,7 (р=0,01), и отмечена тенденция к уменьшению среднего количества ЖЭС до 65,3±22,0 против 134,2±52,4 исходно (р=0,7). Уменьшилось и число пароксизмов НЖТ до 5 эпизодов общей продолжительностью 15 мин 46 с. В этот период зарегистрирован 1 короткий эпизод ЖТ продолжительностью 7 с. По результатам заключительного визита у больных ОИМ, отнесенных к основной группе, получены статистически значимые отличия в уменьшении среднего количества НЖЭС за сутки до 8,2±2,8 и ЖЭС – до 10,9±3,2 (р<0,05) (рис. 1). По эпизодам НЖТ и ЖТ значимой динамики по сравнению с 3-м визитом выявлено не было.

В группе сравнения при анализе динамики нарушений ритма сердца по данным суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру при 2-м визите ЖЭС наблюдалась у 60±0,7% обследуемых, НЖЭС – у 86,7±0,5%, средние показатели составили 285,6±261,6 и 99,5±56,7 экстрасистол в сутки соответственно. Пароксизмы НЖТ со средней ЧСС 148,0±3,6 уд./мин и общей продолжительностью 24 мин выявлены у одного пациента. У двух обследуемых из группы сравнения, как и в группе активного вмешательства, имели место 2 коротких эпизода ЖТ общей продолжительностью 28 с с максимальной ЧСС 154 уд./ мин, которые были гемодинамически не значимы. По результатам 3-го визита общее количество гетеротопных аритмий НЖЭС уменьшилось, но не достигло статистической значимости. Отмечено снижение среднего количества эпизодов НЖЭС за сутки до 28,7±8,6 (р>0,05) и для ЖЭС – до 27,6±7,9 (р=0,84), а также незначимое уменьшение числа пароксизмов НЖТ и ЖТ. По результатам 4-го осмотра в группе сравнения, в отличие от ос- новной группы, не наблюдали уменьшения средних показателей гетеротопных аритмий. Напротив, эти показатели несколько выросли и составили в целом для НЖЭС – 71,3±24,6 эпизодов за сутки, а для ЖЭС – 56,5±16,9. Динамика изменений среднего суточного количества НЖЭС и ЖЭС в контрольной группе представлена на рисунке 2.

Заключение

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что на фоне стандартного лечения кардиотропными препаратами с добавлением препарата феназепама в суточной дозе 1 мг у больных ОИМ снизился уровень тревоги, улучшались показатели сна. Это благотворно влияло на нарушение ритма сердца у этих больных. Отмечено статистически значимое уменьшение как наджелудочковых, так и желудочковых экстрасистол. На эпизоды желудочковой и наджелудочковой тахикардии существенного влияния за 20-дневный период наблюдения не получено.

У больных контрольной группы существенного снижения проявлений тревожно-депрессивного синдрома выявлено не было. Отмечалось некоторое уменьшение числа гетеротропных аритмий, которое, в отличие от основной группы, не достигло статистически значимого уровня.

Исходя из полученных в нашем исследовании результатов, больным ОИМ, осложненным нарушением сердечного ритма по типу ЖЭС и НЖЭС, целесообразно добавление препарата феназепам в суточной дозе 1 мг в сутки в течение 20 дней.

Список литературы Влияние препарата феназепама на уровень тревоги и депрессии, показатели сна, нарушение ритма сердца у больных острым инфарктом миокарда

- Булдакова Н.Г. Психофармакотерапия в кардиологии//Рус. мед. журн. -2006. -№ 10. -С. 8-13.

- Бурчинский С.Г. Анксиолитики в кардиологической практике//Здоров'я Украiни. -2008. -№ 11. -С. 30-31.

- Закусов В.В., Островская Р.У. Новые доказательства ГАМК-ергического компонента в механизме действия бенздиазепиновых транквилизаторов//Бюл. эксперим. биологии и медицины. -1981. -№ 5. -С. 571-574.

- Меерсон Ф.З., Белкина Л.М., Пшенникова М.Г. Предупреждение аритмий и фибрилляции сердца при ишемии и реперфузии с помощью фактора, вызывающего накопление ГАМК в головном мозге//Кардиология. -1987. -№ 5. -С.87-89.

- Ariyo A.A. Depressive symptoms and risks of coronary heart disease and mortality in elderly americans//Circulation. -2000. -Vol. 102. -P. 1773-1779.

- Bankier B., Januzzi J.L., Littman A.B. The high prevalence of multiple psychiatric disorders in stable outpatients with coronary heart disease//Psychosom. Med. -2004. -Vol. 66. -P. 645-650.

- Gottlieb S.S., Kop W.J., Thomas S.A. et al. A double-blind placebocontrolled pilot study of controlled"release paroxetine on depression and quality of life in chronic heart failure//Am. Heart J. -2007. -Vol. 153. -P. 868-873.

- Lesperance F., Frasure"Smith N., Talajic M. et al. Five"year risk of cardiac mortality in relation to initial severity and one-year changes in depression symptoms after myocardial infarction//Circulation. -2002. -Vol. 105. -P. 1049-1053.

- O'Connor C.M., Glassman A.H., Harrison D.J. Pharmacoeconomic analysis of sertraline treatment of depression in patients with unstable angina or a recent myocardial infarction//J. Clin. Psychiatry. -2005. -Vol. 66. -P. 346-352.

- Strik J.J., Honig A., Lousberg R. et al. Special supplement on depression and heart disease//Psychosomatic Medicine. -2005. -Vol. 67. -P. S1-S73.

- Thombs B.D., Bass E.B., Ford D.E. et al. Prevalence of depression in survivors of acute myocardial infarction//J. Gen. Intern. Med. -2006. -Vol. 21. -P. 30-38.