Влияние процесса декарбонизации на рентабельность отрасли цветной металлургии (на примере медной промышленности)

Автор: Мацко Н.А., Харитонова М.Ю.

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика - экономика и управление хозяйством

Статья в выпуске: 8 (263), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены механизмы и степень влияния процесса декарбонизации на эффективность горнодобывающих предприятий отечественной цветной металлургии. Оценены уровни штрафных санкций за превышение объемов выбросов парниковых газов при разработке медьсодержащих месторождений России, приводящие к росту себестоимости добычи и переработки руд. По мнению авторов, необходима государственная поддержка горнодобывающих предприятий для внедрения новых «зеленых» технологий и предотвращения отрицательного воздействия углеродного регулирования на экономические показатели отрасли.

Декарбонизация экономики, углеродное налогообложение, регулирование выбросов парниковых газов, стоимость углеродных единиц, рентабельность разработки запасов меди

Короткий адрес: https://sciup.org/170201843

IDR: 170201843 | DOI: 10.24412/2072-4098-2023-8263-19-27

Текст научной статьи Влияние процесса декарбонизации на рентабельность отрасли цветной металлургии (на примере медной промышленности)

Рамочной конвенцией ООН 1992 года борьба с изменениями климата названа самой глобальной проблемой из всех, стоящих перед человечеством. Представляется, что решение этой проблемы возможно только при условии объединения усилий всех государств и правительств. Начиная с 1997 года, с момента подписания Киотского протокола, ведется работа по созданию механизмов реагирования на угрозу изменения климата и принципов взаимодействия стран – участниц климатического соглашения. В настоящее время в мире накоплен достаточно большой опыт регулирования выбросов парниковых газов. Так, по данным Всемирного банка, по состоянию на октябрь 2020 года в мире заявлены и действуют 64 инициативы, касающиеся сокращения эмиссии парниковых газов 1.

Механизмы стимулирования снижения выбросов включают как административнотехнические, так и экономические инструменты.

К административно-техническим инструментам относятся прямое ограничение вредного воздействия за счет установле- ния «потолков» выбросов для компаний и отраслей, нормирование расходования ресурсов, создание перечней приоритетных низкоуглеродных технологий и запрет на использование наиболее «грязных» технологий. Приоритетные технологии, позволяющие достичь углеродной нейтральности, как правило, включают использование возобновляемых источников энергии, технологий замкнутого цикла, технологий связывания, улавливания и хранения углерода.

Более эффективными и гибкими инструментами стимулирования снижения выбросов считаются экономические (рыночные). Они направлены на создание у компаний мотивации к переходу на низкоуглеродные технологии и включают углеродные налоги, системы торговли квотами на эмиссию, субсидии на сокращение выбросов. Суть действия экономических инструментов заключается в обосновании возможности включения в стоимость продукции издержек на преодоление последствий от урона окружающей среде. При этом возникает вопрос сохранения экономической конкурентоспособности. Так, по новым безугле-

* Работа выполнена в рамках государственного задания ИХХТ СО FWES-2021-0014 (номер регистрации в ЕГИСУ 121031500206-5).

родным технологиям к 2050 году затраты на производство стали могут повыситься на 35–100 процентов по сравнению с себестоимостью производства стали по «классической» технологии 2.

На национальном уровне эти вопросы решаются в рамках системы квот на выбросы и распределения субсидий. По существу, в странах, где широкое распространение получило использование экономических инструментов регулирования выбросов, к настоящему времени сложились углеродные рынки. Сегодня самые крупные из них находятся в Европе, Калифорнии и на северо-востоке США.

При использовании углеродных налогов в качестве инструмента регулирования выбросов парниковых газов предприятие платит государству за каждую тонну СО2-эквивалента. В этом случае действие налога аналогично действию других инструментов фискальной политики. Если же государство устанавливает ограничения на выбросы, то предприятия выплачивают штрафы только при превышении квот. Однако есть и другой путь. В некоторых случаях предприятию, чтобы уложиться в квоту, выгоднее купить недостающие углеродные единицы у другого предприятия, чьи выбросы оказались ниже установленных государством квот. Одна углеродная единица равна 1 тонне СО2-эквивалента. Стоимость углеродных единиц предполагается увеличивать по мере выполнения планов по декарбонизации экономики.

Введение «углеродного налогообложения» в странах Европейского союза (далее – ЕС) актуализировало проблему выравнивания конкурентных условий для внутренних производителей и экспортеров. При росте стоимости продукции отечественных производителей потребление начинает ориентироваться на иностранных производителей аналогичной продукции из тех стран, где климатическое регулирование менее жесткое или отсутствует и внутреннее производство деградирует. Наряду с этим Европейская комиссия отмечает, что одновременно с импортом продукции происходит «импорт углерода». Другой реакцией внутренних производителей на введение углеродных налогов является перенос деятельности в другие страны. В этом случае происходит так называемая «утечка углерода» или «перекладывание» загрязнений на другие страны.

Для того чтобы избежать подобных эффектов и поддержать конкурентоспособность европейских производителей, Европейской комиссией был разработан механизм трансграничного углеродного регулирования (далее – ТУР) 3. В разработанных комиссией документах делается акцент на том, что изменение климата – это глобальная проблема, а отказ от углерода только в Европе не поможет остановить глобальное потепление, поскольку на европейских производителей приходится менее 10 процентов глобальных выбросов парниковых газов.

ТУР предусматривает обязательную покупку импортерами сертификатов на выбросы парниковых газов в зависимости от углеродоемкости приобретаемой ими продукции. Импортеры также имеют право учитывать уплаченную стоимость углерода в рамках национальной системы учета выбросов стран-экспортеров во избежание двойного налогообложения. Однако для того чтобы это стало возможным, подобные системы учета выбросов должны быть приведены в соответствие с европейской системой регулирования.

К настоящему времени многие страны приступили к созданию собственных систем регулирования выбросов парниковых газов. Это связано с растущей уверенностью в неизбежности введения трансграничных механизмов платы за углерод и формирования мировых углеродных рынков в долгосрочной перспективе. В 2020 году Китай, крупнейший эмитент парниковых газов в мире, в попытках выиграть время для собственного «зеленого перехода» объявил о запуске национальной системы торговли квотами на выбросы. Также Китай является крупнейшим в мире инвестором в сектор возобновляемых источников энергии, что позволяет ему рассчитывать на создание собственного углеродного рынка, емкость которого будет вдвое превышать емкость самого крупного в мире европейского углеродного рынка.

В России только начинают зарождаться как регулируемый, так и добровольный рынки регулирования выбросов. Предполагаются принятие закона о выбросах парниковых газов, разработка стратегии экономического развития с ограниченным уровнем эмиссии парниковых газов, а также механизмов внедрения в отечественную практику оборота углеродных единиц. В сентябре 2022 года начал действовать Сахалинский эксперимент, цель которого – достичь углеродной нейтральности региона к 2025 году 4. Предполагается, что предприятия, превышающие установленные квоты на выбросы, будут докупать недостающие углеродные единицы у «климатических» проектов либо заплатят в бюджет штраф за каждую тонну CO2-эквивалента сверх нормы по цене 1 тысяча рублей за углеродную единицу. С учетом результатов эксперимента предполагается выработать работоспособную систему торговли выбросами в масштабах всей страны. Но уже в настоящее время становится ясным, что при экспорте российской продукции в страны ЕС в буду- щем не избежать проблем с верификацией углеродных единиц, учтенных российской национальной системой регулирования выбросов парниковых газов. В трактовке понятия «углеродная единица» как результата деятельности климатических проектов по сокращению и предотвращению выбросов парниковых газов в европейском законодательстве акцент делается на стимулировании снижения выбросов, а в российском – на поглощении парниковых газов.

По последним данным Россия инициировала начало формирования общего для стран Евразийского экономического союза добровольного углеродного рынка 5. Это потребует разработки общих стандартов, создания системы аккредитации, валидации и верификации углеродной отчетности. Если подобные намерения будут успешно реализованы, то это позволит вести диалог с международными партнерами на равноправной основе.

Подводя итог изложенному, можно констатировать, что вне зависимости от обоснованности механизмов глобального потепления и истинных причин ускоренного «зеленого перехода», сопровождающегося борьбой за право устанавливать правила игры на вновь создаваемых рынках, глобальный энергопереход произойдет. Это потребует времени и значительных финансовых вложений. Поскольку в настоящее время такой переход технически не полностью обеспечен, ускоренное введение углеродного налога может вызвать значимое снижение конкурентоспособности в отраслях, от которых напрямую зависит реализация такого перехода.

В первую очередь это касается металлургии. Энергетический переход является в большой степени металлоемким. Основные металлы, такие как алюминий, медь, никель и цинк, имеют стратегическое значение для реализации большинства технологий (солнечная фотоэлектрическая энергия, ветрогенерация, электромобили, электрические сети и т. д.). Спрос на эти металлы будет увеличиваться. Например, только в одном электромобиле используется в четыре раза больше меди, чем в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Медь используется в энергораспределительных сетях, при производстве солнечных панелей и ветряных генераторов. И хотя медь является достаточно распространенным металлом, ее дефицит прогнозируется уже к 2035 году. По некоторым оценкам, к 2035 году спрос на медь может удвоиться 6 по сравнению с 2020 годом, а дефицит предложения – составить 10 миллионов тонн 7. Эти прогнозы окажутся верными, если сохранится текущий уровень добычи медной руды. Неоспоримым фактом является то, что по мере выбытия крупных, высокоэффективных месторождений происходит вовлечение в разработку менее масштабных, с худшими показателями качества руды и параметрами разработки. Например, в Чили, крупнейшем мировом производителе меди, за пятнадцать лет (с 2001 по 2015 год) среднее содержание меди в руде, направляемой на переработку, снизилось для разных технологий в среднем с 1,2 до 0,65 процента 8. Это приводит к снижению эффективности разработки месторождений медной руды. Так, за последнее десятилетие капитальные затраты в минерально-сырьевом секторе возросли на 33 процента, эксплуатационные расходы – на 90 процентов, а рентабельность горнодобывающих компаний снизилась более чем на 28 процентов 9. К этому следует добавить, что выбывающие в процессе производства мощности не покрываются производственными мощностями, которые в перспективе могут обеспечить запасы новых открываемых месторождений, что в настоящее время уже фиксируется для многих видов полезных ископаемых. Все эти факторы в совокупности делают более вероятным сценарий снижения уровней объемов добычи меди даже при сохранении спроса на текущем уровне.

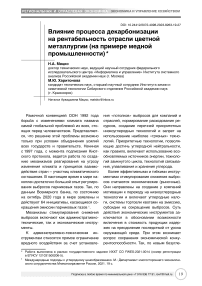

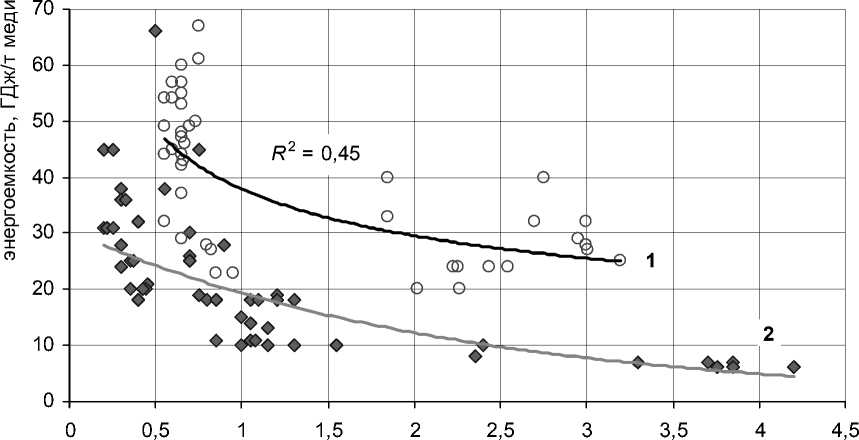

Включение добывающих отраслей в систему углеродного регулирования еще больше усугубит проблему сокращения экономически доступных запасов минерального сырья. По оценкам Всемирного банка 10 до 11 процентов от мирового потребления энергии приходятся на добычу и первичную переработку минерального сырья. Причем энергопотребление растет по мере снижения качества добываемого сырья и ухудшения условий разработки месторождений. Увеличение энергопотребления, в свою очередь, вызывает рост выбросов парниковых газов. На рисунках 1 и 2 показана зависимость энергоемкости технологических процессов и интенсивности выбросов парниковых газов при разработке медных месторождений от содержания меди в добываемой руде.

Распространение механизмов углеродного регулирования на продукцию цветной металлургии однозначно приведет к снижению рентабельности разработки запасов меди. Насколько быстрым и масштабным может быть процесс перевода запасов из разряда экономически доступных в заба-

содержание меди в руде, %

Рис. 1. Энергоемкость технологических процессов как функция содержания меди в руде (1 – добыча, обогащение, плавка, рафинирование; 2 – добыча, обогащение; выборка по 31 предприятию, каждая точка соответствует определенному году добычи) 11

Рис. 2. Интенсивность выбросов парниковых газов в зависимости от содержания меди в руде (1 – добыча, обогащение, плавка, рафинирование; 2 – добыча, обогащение; выборка по 28 предприятиям, каждая точка соответствует определенному году добычи) 12

лансовые зависит от состояния конкретной минерально-сырьевой базы и от размеров платежей за превышение норм выбросов парниковых газов.

Для определения влияния процессов декарбонизации мировой экономики на состояние отечественной меднорудной промышленности в настоящей работе про-

-

11 Northey S., Haque N. & Mudd G. (2013). Using sustainability reporting to assess the environmental footprint of copper mining // Journal of Cleaner Energy. 2013. Vol. 40. PP. 118–128.

-

12 Там же.

ведено исследование доступности запасов российских меднорудных месторождений с использованием разработанного авторами настоящей статьи метода, предназначенного для выполнения оценок в условиях неполноты технико-экономической информации о месторождении 13.

Результатом вычислений является расчетная цена, при которой разработка конкретных запасов руды экономически целесообразна. Очевидно, что чем беднее руды и хуже горнотехнические условия разработки месторождений, тем выше должна быть цена на конечную продукцию для принятия решения о вовлечении этих запасов в освоение.

На первом этапе определяется вероятность вовлечения в разработку резервного месторождения в зависимости от размеров его запасов и содержания полезных компонентов в руде на фоне других действующих и резервных месторождений одного генетического типа, входящих в рассматриваемую сырьевую базу региона.

Функция принадлежности минеральных объектов к классам разрабатываемых и неразрабатываемых ( P ) определяется с использованием процедуры логит-регрессии:

p exp ( b 0 + b 1 a + b 2 S )

1 + exp (b0 + b1a + b2 S)’ где b0, b1, b2 – коэффициенты модели;

a – среднее содержание полезного компонента в руде, г/м3;

S – запасы руды, тыс. м3.

В рамках этого подхода переменная P имеет математический смысл вероятности того, что месторождение с заданными a и S принадлежит к числу находящихся в эксплуатации и принимает значения {0,1}.

Определяется линия граничной вероятности освоения. Текущие затраты предприятий, находящихся на линии граничной доступности, считаются замыкающими и не превышающими в долгосрочной перспективе рыночные цены на минеральное сырье. Разработка запасов этих месторождений подразумевает их освоение с нулевой эффективностью. Граничное содержание (a гр ) определяется из соотношения:

b 2 ^^^B ^^^^^^^^^—

«гр = K x S b1, где К – коэффициент;

b 1, b 2 – параметры модели.

Удельные (на металл) эксплуатационные затраты на разработку ( Э , долл. США/г) описываются выражением:

э = Ц x « гр a '

где Ц – средняя рыночная цена на металл, долл. США/г.

В соответствии с предложенным подходом эксплуатационные затраты на получение единицы конечной продукции приравниваются к расчетной цене на металл, при которой может быть принято положительное решение о вовлечении в разработку запасов конкретного месторождения.

Для учета надбавки к расчетной цене от платежей за выбросы парниковых газов расчетная цена увеличивалась на величину, определявшуюся в зависимости от объемов выбросов и стоимости углеродной единицы. Стоимость углеродной единицы была принята равной 100 долл. США/т CO2 14. Величина выбросов парниковых газов для конкретного месторождения определялась исходя из зависимостей, связывающих ин- тенсивность выбросов парниковых газов и содержания меди в добываемой руде. Связь между объемами выбросов парниковых газов и содержанием меди в руде для процессов добычи и обогащения можно представить в виде уравнения 15 (также см. рис. 2, кривая 2):

GHG = 2,59e-0,443α, где GHG – интенсивность выбросов CO2, т СO2/т Cu;

α – содержание меди в руде, подаваемой на обогатительную фабрику, %.

Это отношение получено авторами исходя из эмпирических данных о предприятиях по добыче и обогащению меди 16. Надбавка к расчетной цене, учитывающая плату за выбросы парниковых газов, может быть определена следующим образом:

^NG = GHG X Т, где Т – стоимость углеродной единицы, долл. США/т CO .

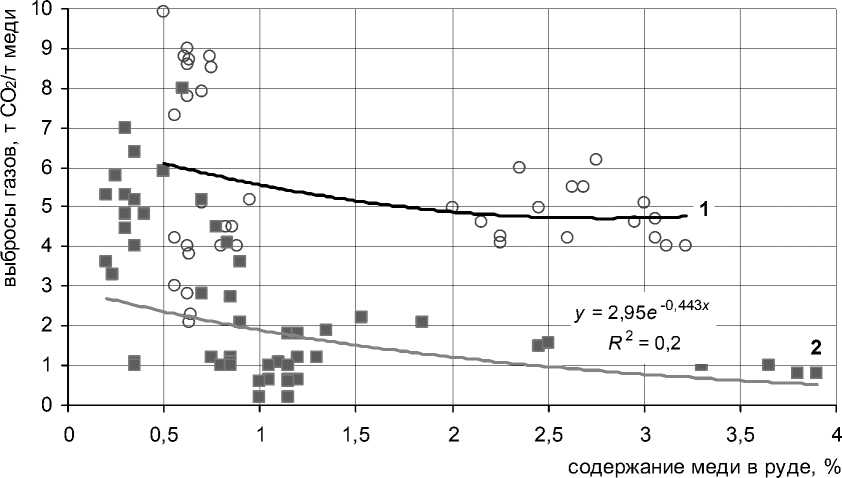

Результаты исследования представлены на рисунке 3 в виде кривых доступности запасов меди медьсодержащих месторождений России с учетом и без учета платы за выбросы парниковых газов. По оси абсцисс кумулятивным итогом отложены объемы производства меди, получаемой при разработке отдельных месторождений отечественной сырьевой базы. Прямая, параллельная оси абсцисс и соответствующая текущему уровню рыночной цены на медь, делит кривые на две части. Части кривых, лежащих выше этой прямой, включают экономически недоступные запасы месторождений.

В ходе исследования установлено, что для медьсодержащих месторождений России до момента времени, когда кумулятивные объемы запасов достигнут уровня 109,73 миллиона тонн (это соответствует моменту ввода в эксплуатацию конкретных запасов замыкающего месторождения 17), прирост объемов добываемой меди будет превышать прирост издержек на ее произ-

запасы меди, млн т

Рис. 3. Кривые доступности запасов меди медьсодержащих месторождений России с учетом (1) и без учета (2) углеродного регулирования

водство. После достижения этого момента при вводе в разработку каждого последующего месторождения прирост затрат будет превышать прирост объемов. То есть в настоящее время обеспеченность экономически доступными запасами ограничена суммарными объемами порядка 109,73 миллиона тонн.

Из рисунка 3 показано, что если с настоящего времени в отношении российских предприятий, добывающих медь, начнут применяться штрафные санкции за выбросы парниковых газов, то экономически доступные запасы меди сократятся ориентировочно на 300 тысяч тонн (с 109,73 до 109,43 миллиона тонн). Иначе говоря, экономически недоступными могут стать запасы двух достаточно крупных российских месторождений меди. При распространении углеродного регулирования на косвенные выбросы парниковых газов объемы недоступных запасов могут возрасти более существенно, поскольку с момента достижения указанных кумулятивных объемов меди угол наклона кривой доступности увеличивается. Это не означает, что с сегодняшнего дня сократится производство меди, но при введении углеродного регулирования это произойдет гораздо раньше. Форма кривой доступности меди на рисунке 3 такова, что даже небольшое повышение расчетной цены (иначе говоря, удельных затрат на разработку) для низкорентабельных сегодня предприятий, расчетная цена которых находится близко к уровню рыночной цены на медь, приводит к резкому и существенному сокращению экономически доступных запасов меди.

Выводы

Применение экономических инструментов, которые используются с целью перехода к низкоуглеродной экономике, предусматривает рост себестоимости продукции за счет включения в нее издержек для компенсации отрицательного воздействия на окружающую среду. Увеличение себе- стоимости конечной продукции приводит к снижению конкурентоспособности предприятий вне зависимости от области и рода их деятельности.

Применение штрафных санкций за выбросы парниковых газов к предприятиям добывающих отраслей может иметь более серьезные последствия – вплоть до существенного сокращения минерально-сырьевой базы за счет перевода экономически доступных запасов полезных ископаемых в забалансовые. Особенно сильным такое влияние может оказаться для сырьевых баз, для которых характерны проблемы с темпами воспроизводства запасов и их качеством. Ухудшение с течением времени условий разработки месторождений полезных ископаемых и снижение качества добываемого сырья – мировой тренд. Не является исключением и медная отрасль. За последние несколько десятилетий содержание меди в руде снизилось в несколько раз.

С использованием разработанного авторами метода, основанного на определении расчетной цены на металл, при которой может быть принято положительное решение о вовлечении в разработку запасов конкретного месторождения, была выполнена оценка последствий для конкурентоспособности предприятий отечественной медной промышленности применения штрафных санкций за выбросы парниковых газов. Установлено, что распространение углеродного регулирования на медную отрасль России в рамках, предусмотренных европейской программой «зеленого перехода», приведет к существенному росту издержек на добычу и переработку меди, в результате чего экономически доступные запасы меди сократятся на 300 тысяч тонн, что равнозначно выбытию запасов двух крупных месторождений. При распространении штрафных санкций на косвенные выбросы парниковых газов объемы сокращения отечественной сырьевой базы меди могут возрасти более существенно.

В сложившейся ситуации могут потребоваться дополнительная государственная поддержка и принятие мер, которые стимулировали бы горнодобывающие предприятия к разработке и внедрению инновационных технологий, направленных не только на снижение углеродного следа, но и на решение более широкого круга задач по снижению себестоимости добычи и переработки минерального сырья.

Список литературы Влияние процесса декарбонизации на рентабельность отрасли цветной металлургии (на примере медной промышленности)

- Международные подходы к углеродному ценообразованию. М.: Департамент многостороннего экономического сотрудничества Мнэкономразвития России, 2021. 19 с. URL: https://www.economy.gov.ru (дата обращения: 04.03.2023).

- Углеродный след российской металлургии: вызовы и возможности по снижению. URL: https://www.metalsmining.ru/ru/ page/art1_carbonprint.html

- COMMUNICATIONS FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. FIT FOR 55: DELIVERING THE EU'S 2030 CLIMATE TARGET ON THE WAY TO CLIMATE NEUTRALITY. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550&fro m=EN (дата обращения: 04.03.2023).

- О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации: проект федерального закона № 37939-8. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/37939-8 (дата обращения: 04.03.2023).

- Углеродное регулирование на территории Российской Федерации. URL: https:// www.vegaslex.ru/upload/medialibrary/b40/ alert-Uglerod_regul.pdf (дата обращения: 04.03.2023).

- РФ предложила сформировать общий добровольный рынок углеродных единиц Евразийского союза. URL: https://www. interfax.ru/business/883257

- Copper Demand Expected to Nearly Double by 2035. Bloomberg. 2022. URL: https://www. bloomberg.com/press-releases/2022-08-03/copper-demand-expected-to-nearly-double-by-2035 (дата обращения: 04.03.2023).

- Looming Copper Supply Shortfalls Present a Challenge to Achieving Net-Zero 2050 Goals. S&P Global. 2022. URL: https://press.spglobal. com/2022-07-14-Looming-Copper-Supply-Shortfalls-Present-a-Challenge-to-Achieving-Net-Zero-2050-Goals,-S-P-Global-Study-Finds (дата обращения: 04.03.2023).

- Lagos G. The effect of mine aging on the evolution of environmental footprint indicators in the Chilean copper mining industry 20012015 // Journal of Cleaner Production. 2017. Volume 174. PP. 389-400. DOI: 10.1016/j. jclepro.2017.10.290

- Durrant-Whyte H, Geraghty R, Pujol F. and Sellschop R. How digital innovation can improve mining productivity // McKinsey. URL: https://www.mckinsey.com/industries/ metalsand-mining/our-insights/how-digital-innovation-can-improve-mining-productivity# (дата обращения: 04.03.2023).

- Climate Smart Mining - Minerals for Climate Action // The World Bank. 2020. URL: https:// www.worldbank.org/en/topic/ extractiveindustries/brief/climate-smart-mining-minerals-for-climate-action (дата обращения: 04.03.2023).

- Northey S, Haque N. & Mudd G. Using sustainability reporting to assess the environmental footprint of copper mining // Journal of Cleaner Energy. 2013. Vol. 40. PP. 118-128. D0I:10.1016/j.jclepro.2012.09.027

- Брагин В. И., Мацко Н. А., Харитонова М. Ю. Оценка эффективности освоения перспективных месторождений меди и золота Красноярского Севера // Арктика и Север. 2017. № 26. С. 5-12.

- Харитонова М. Ю, Мацко Н. А. Графический метод оценки эффективности освоения месторождений золота Красноярского края // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2017. № 2. С. 123-126.

- Триллионы долларов из чистого воздуха // Цифровая платформа знаний Агроэ-комиссия. 2022. URL: https://agriecomission. com/news/trilliony-dollarov-iz-chistogo-voz duha (дата обращения: 04.03.2023).