Влияние различных режимов питания на формирование возрастных изменений адаптационных реакций организма

Бесплатный доступ

Нарушение адаптационных реакций организма приводит к накоплению некомпенсированных повреждений и запускает процесс старения. В настоящее время показана важная роль иммунной системы в формировании возрастных изменений адаптации и резистентности, поэтому возможно моделировать такие раздражители и вызывать такие естественные реакции организма, которые будут компенсировать возрастной «износ» структур. Ограничение калорийности питания приводит к нормализации апоптоза лимфоцитов тимуса крыс и расширению экспрессионного поля Т-клеток изоформы CD45RA+.

Иммунная система, апоптоз, старение, адаптационные реакции, тимус

Короткий адрес: https://sciup.org/170191226

IDR: 170191226 | УДК: 616-003.96

Текст научной статьи Влияние различных режимов питания на формирование возрастных изменений адаптационных реакций организма

В течение жизни организм подвергается постоянному воздействую внешних раздражителей окружающей среды, которая порой развивается гораздо быстрее. Так, например, агрокультурная революция принесла человечеству не только комфортную жизнь, но и множество проблем.

Современная медицина имеет дело преимущественно с отрицательными последствиями научно-технического прогресса. В качестве пациентов она получает людей, которые не смогли адаптироваться к условиям окружающей среды. Решая с различной степенью эффективности задачи восстановления здоровья, медицина не может стать звеном обратной связи в системе «человек — среда»: слишком поздно поступает сигнал неблагополучия — обычно он подаётся не до, а после выхода системы из строя. Статистические данные констатируют лишь рост заболеваемости [1].

Здоровью человека угрожают многочисленные болезни и действие разнообразных повреждающих агентов, но характер ответа организма определяется главным образом устойчивостью, резистентностью организма, состоянием его защитных систем. С возрастом мы наблюдаем истощение систем организма, отвечающих за его адаптацию. В первую очередь это ранняя инволюция иммунной системы, затем нейроэндокринная и сердечно-сосудистая системы.

Особый интерес представляют возрастные изменения иммунитета, поскольку этот процесс дебютирует слишком рано. Также привычное понимание роли иммунокомпетентных клеток как защитников от микробов давно перестало быть актуальным. Теперь мы понимаем, что иммунная система играет больше регуляторную роль в организме, обеспечивая клеточный и гуморальный гомеостаз [8; 9].

В результате раннего старения иммунной системы адаптационные реакции приобретают извращённый характер и подвергаются необратимым изменениям. Проблема неадекватного старения носит социоэкономический характер и требует пристального внимания.

На каждом этапе онтогенеза происходит созревание именно тех адаптационных механизмов, которые необходимы для обеспечения жизненных функций и оптимального приспособления организма к условиям существования, свойственным данному возрасту. Однако со стороны центральных органов иммунной системы (тимуса) мы наблюдаем возрастзависимые дистрофические изменения.

В пренатальном и раннем постнатальном периоде онтогенеза тимус характеризуется активными пролиферативными процессами и максимальное развитие получает у человека в период 10–12 лет, у животных — в период физиологи- ческого созревания до момента половой зрелости. После этого начинается возрастная инволюция, выражающаяся в постепенной атрофии органа, жировая деструкция, снижение массы функциональной (паренхиматозной) части органа и, как следствие, «выпуск» нефункциональных Т-клеток [13].

У людей указанные изменения проявляются уже в возрасте 12–14 лет. Процесс инволюции усугубляется учебными нагрузками, которые как правило, действуют в прессинговом режиме однонаправленного характера, подавляя возрастную динамику развития физиологических систем, создают у школьников критические состояния напряжения адаптации, дезадаптации и развитие болезни [2; 6].

Также у детей в этом возрасте наблюдаются сбои в нейроэндокринной системе, что приводит к избыточному синтезу глюкокортикоидов, которые обладают иммуносупрессорным и угнетающим действием на детский организм [11].

В зрелом организме инволютивные процессы продолжаются, резистентность организма снижается, компенсаторно-приспособительные механизмы становятся «экстремумными». Например, авторы иммунологической теории старения связывают возрастные изменения адаптационных реакций организма с ухудшением функционирования иммунокомпетентных клеток [9]. Существует множество публикаций по иммунологическому старению и возможных путях коррекции. Но хотелось бы в этой статье обратить внимание на использование естественных реакций организма на раздражители для решения проблемы раннего старения.

В качестве исполнителей адаптационных реакций в системе иммунитета мы рассматривали отдельные её функции, выполняемые тимусом. Нами были исследованы начальное и конечное звенья иммунного ответа: Т-лимфоциты изоформы CD45RA+ (наивные лимфоциты) и апоптоз лимфоцитов соответственно.

CD45RA+ клетки необходимы для адекватного ответа иммунной системы при встрече с новым антигеном, поскольку для формирования Т- клеток памяти при инфицировании организма или хирургическом вмешательстве необходимо наличие покоящихся CD4+CD45RA+CD45R0–, и появление на их поверхности молекул CD45R0 взамен изоформы CD45RA [14].

С возрастом численность популяции CD45RA+ клеток постепенно снижается, что связано с уг- нетением иммунной функции. CD45RA+ являются весьма чувствительными к стрессу клетками. Их количество существенно снижается в периферической крови при неблагоприятных условиях. Так, при исследовании влияния курения матерей на численность колонии CD45RA+ у их новорождённых детей G. Almanzar и G. Eberle (2013) показали резкую стагнацию этого фенотипа, вплоть до полного исчезновения [12].

Если CD45RA+ клетки отражают реактивность и напряжённость иммунной системы, то апоптоз выполняет своеобразную регуляторную функцию. Апоптоз — важнейший механизм иммунорегуляции от момента созревания и дифференцировки иммунокомпетентных клеток до этапа реализации механизмов врождённого и адаптивного иммунитета. Выявлена роль нарушений регуляции апоптоза в развитии многих заболеваний человека и лабораторных животных. Особо важную роль играет апоптоз при контроле функционирования иммунной системы. Нарушение апоптоза в этой системе приводит к аутоиммунным заболеваниям и опухолевому росту [5; 16].

Апоптоз имеет важное значение для развития всех клеточных клонов, но играет весьма специфическую роль в иммунной системе. На протяжении большей части зрелой жизни лимфоцитов количество остаётся постоянным, в результате тонкого баланса между пролиферацией и апоптозом. Важной функцией программируемой гибели клеток в иммунной системе является устранение лимфоцитов в конце иммунного ответа. Этот механизм иммунного гомеостаза необходим для предупреждения неспецифического повреждения тканей, которое может вызвать длительный иммунный ответ, а также позволяет снизить риск возникновения аутоиммунных заболеваний [15].

Данные функции иммунной системы, входящие в сложный процесс реализации адаптационных реакций, стали объектом нашего исследования. Для исследования влияния различных режимов питания на формирование возрастных изменений адаптационных реакций организма были поставлены следующие задачи:

-

1. Оценить наличие CD45RA+ клеток у крыс при разных режимах питания в процессе старения.

-

2. Провести сравнительный анализ апоптоза Т-лимфоцитов тимуса крыс разных возрастных групп в зависимости от характера питания.

Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнялся на 55 крысах линии Вистар массой 140–515 г. Животные, сходные по весу, полу и возрасту, были разделены на экспериментальные группы: 1) контрольные животные — интактные крысы в возрасте 6 мес., получавшие ежедневное сбалансированное питание, и 2) опытные животные, с разделением на группы по возрасту: 6–8 (молодой), 12–14 (зрелый), 18–20 (поздний зрелый) и 24–34 (старый) мес. Внутри каждой возрастной группы было 2 подгруппы: а) животные с ежедневным сбалансированным питанием (ПП); б) животные с ограниченной диетой, получавших питание через день (ОП). Эксперимент проводился в течение 7 мес.

Для определения популяции наивных Т-лимфоцитов использовался иммуногистохимический метод. Окраска тканей производилась на CD45RA+ маркеры. Полученные препараты были изучены с помощью флуоресцентного и конфокального микроскопов. Выводы сделаны исходя из морфометрии расположения, структуры и строения клеток.

Для оценки апоптоза лимфоцитов выявляли изменения архитектоники мембраны апоптиру-ющих клеток. Оценка апоптоза производилась сразу после забора органов на проточном цитофлуориметре BD FACSVerse.

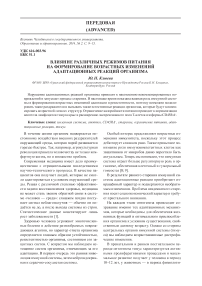

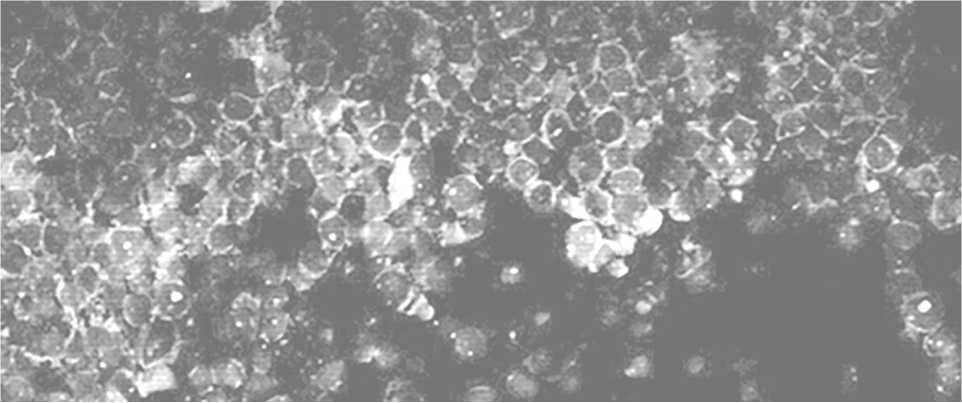

Результаты исследования и их обсуждение. У молодых животных при исследовании CD45RA+ клеток в тимусе выявлена локализация этих клеток группами, занимающими обширные области, уровень экспрессии выражен сильно — наблюдается яркое свечение мембран клеток (рис. 1), что говорит о здоровой, нормально функционирующей иммунной системе крыс этого возраста. В онтогенезе у животных с полным питанием наблюдается следующая картина. Встречаемость CD45RA+в тимусе и селезёнке видимо снижается, у животных зрелого позднего и старого возраста становится сложно найти области локализации этих клеток. При этом уровень экспрессии выявленных клеток низкий, мембраны имеют прерывистую, невыраженную окраску (рис. 2).

Таким образом, с возрастом происходит ослабление данной функции иммунной системы и постепенное разрушение неспецифического иммунитета.

Аналогичные возрастные изменения наблюдались со стороны регуляторного звена иммунной системы.

Анализ уровня индуцированного апоптоза показал его значимое снижение с возрастом животных (таблица). Это связано с нарушением элиминации нефункциональных и старых клеток [3; 4].

Если в молодом возрасте уровень индуцированного апоптоза лимфоцитов тимуса составляет 16,7±0,06 %, что соответствует нормальным физиологическим показателям, то в зрелом позднем и старом возрасте у животных этот показатель падает до 0,30±0,01 % и 0,27±0,04 % соответственно. Вероятно, эти изменения связаны со старением органа, инволюцией его лимфоидной части. Постепенное снижение уровня индуцированного апоптоза коррелирует с возрастной инволюцией этого органа, что подтверждается данными, полученными в результате органометрического и морфологического исследования тимуса. Его масса увеличивается с возрастом почти в два раза, а количество клеток снижается в пять раз. Это говорит о значительном снижении функциональной активности органа и нарушении процессов, которые регулируют пролиферацию/элими-нацию клеток тимуса.

Если мы говорим об иммунной системе с точки зрения новой иммунной теории старения, то легко объяснить факт непосредственного её участия

Иммунофенотипирование лимфоцитов тимуса

|

Показатель |

Контроль |

Опыт |

|||||

|

Молодой |

Зрелый |

Зрелый поздний |

Старый |

||||

|

ПП |

ПП |

ОП |

ПП |

ОП |

ПП |

ОП |

|

|

Ранний апоптоз, % |

16,7±0,06 |

1,19±0,32* |

2,975±0,39* |

0,30±0,01* |

1,35±0,25* |

0,27±0,04 |

20,73±0,32** |

|

Поздний апоптоз, % |

12,4±0,32 |

5,47±1,14* |

6,062±1,11* |

0,34±0,65* |

1,47±0,36* |

0,62±0,01 |

18,83±1,18** |

|

Некроз, % |

19,57±0,05* |

11,13±1,01 |

33,61±0,67 |

13,71±2,78 |

21,35±1,16 |

22,50±3,2* |

0,32±0,02 |

* Различие с контролем достоверно ( р < 0,05).

**Различие с ПП достоверно ( р < 0,05).

Рис. 1. Тимус, группа молодых животных (возраст 6 мес.), ув. × 400.

Окраска наивных Т-лимфоцитов на CD45RA FITC, окраска ядер DAPI, конфокальная микроскопия

Рис. 2. Тимус, группа крыс в зрелом позднем возрасте (20 мес.), ПП, ув. × 400.

Окраска наивных Т-лимфоцитов на CD45RA FITC, окраска ядер DAPI, конфокальная микроскопия

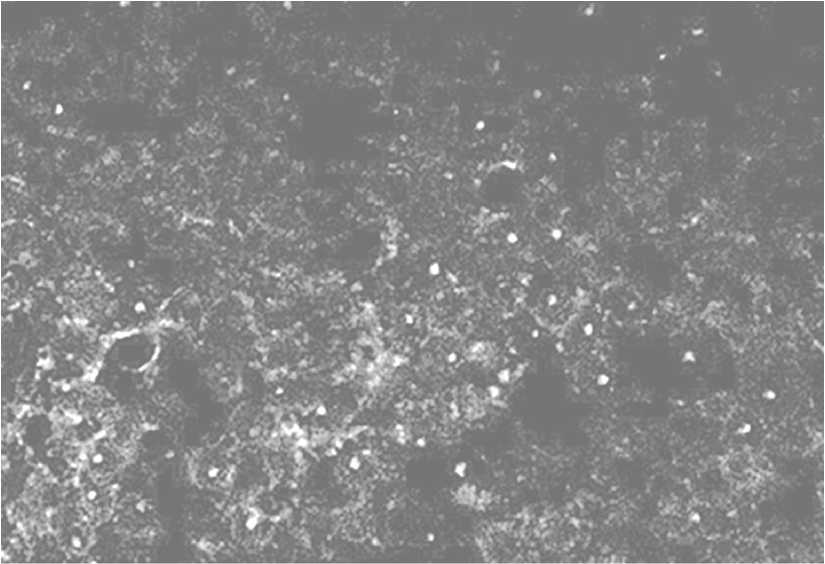

Рис. 3. Тимус, группа крыс в зрелом позднем возрасте (20 мес.), ОП, ув. × 600.

Окраска наивных Т-лимфоцитов на CD45RA FITC, окраска ядер DAPI, конфокальная микроскопия

в нарушении адаптационных механизмов организма с возрастом.

Возникает вопрос, можем ли мы, используя естественные реакции организма на раздражители, без моделирования стресс-реакции, скорректировать некоторые возрастные изменения адаптационных процессов (Гаркави Л. Х. и соавт., 1970).

-

Н. В. Лазарев (1963): «…Очень выгодно стремиться изыскивать лекарственные средства для воздействия на те готовые рациональные, создавшиеся в длительном процессе эволюции организма, комплексные реакции на всякого рода нарушения его жизни, реакции, которые играют в жизненном процессе исключительную роль

и без которых вряд ли врачебные вмешательства были бы эффективными достаточно часто».

Было замечено, что «не все раздражители вызывают однотипную стандартную гормональную реакцию» и «стремление все неспецифические изменения, возникающие в …ор-ганизме, трактовать как проявление стресс-реакции, делает это понятие расплывчатым и крайне неопределённым» (Горизонтов П. Д., Протасова Т. Н., 1968).

Например, такие раздражители, как физическая нагрузка, закаливание, голодание и т. п., при определённой дозировке выступают как лёгкий раздражитель и вызывают реакцию тренировки, согласно общей адаптационной теории [7].

Физические упражнения (в любительском режиме) оказывают заметное влияние на иммунную систему. В частности, упражнения повышали такие иммунные параметры, как активность N-киллеров, общее количество лейкоцитов и уровень некоторых цитокинов, особенно интерлейкина-1 и интерферонов. Положительный ответ на физические упражнения сохраняется или даже увеличивается с возрастом. Возможно, это происходит за счёт стимулирования продукции соматотропного гормона и интерферона-1. По другим данным, этот эффект может быть обусловлен за счёт улучшения толерантности к углеводам и уменьшения избытка инсулина [10]. Таким образом, умеренные физические нагрузки весьма полезны, не вызывают патологических сдвигов в иммунной системе и стимулируют иммунный ответ.

В нашем исследовании мы экспериментально подобрали тип питания, по которому животные получали питание, ограниченное по калорийности, но не по макронутриентам. Так, у старых крыс, получавших ограниченное питание, наблюдались результаты, сходные с результатами группы молодых животных. Клетки CD45RA+ легко были различимы, располагались большими группами, в основном по всей периферии органа. Уровень экспрессии CD45RA+ в тимусе крыс выражен был также ярко, как и у молодых животных (рис. 3).

При ограничении питания мы наблюдали повышение функциональной напряжённости им- мунной системы по сравнению с животными, получавшими полное питание. Возможно, сохранение количества наивных Т-лимфоцитов CD45RA+ у старых животных, находящихся на ОП, позволяет замедлить ассоциированное с возрастом ослабление функций иммунной системы и сохраняет неспецифический иммунитет животного.

Анализ полученных данных, по количеству клеток, вступивших в апоптоз, подтверждает возможность коррекции возрастного снижения функциональной активности лимфоцитов путём изменения режима питания. У старых животных отмечается существенная разница по этому показателю в группах с полным питанием и ограниченным питанием. Так, если в группе с полным рационом уровень апоптоза низкий в ответ на индукцию и не отличается от крыс зрелого и зрелого позднего возраста, то в группе с ограничением калорийности клетки активно вступают в апоптоз, показатели которого не отличаются от уровня апоптоза молодых животных. Таким образом, можно сделать вывод, что ограничение питания на этом этапе онтогенеза позволяет поддерживать эту функцию лимфоидных клеток на нормальном уровне.

Ограничение питания в процессе онтогенеза корректирует отдельные функции иммунной системы: сохраняется способность лимфоцитов вступать в апоптоз, поддерживается на нормальном уровне численность наивных CD45RA+ лимфоцитов, замедляются структурные перестройки и инволютивные процессы тимуса. Из чего мы делаем вывод, что реакция организма на раздражитель «голод» нормализует адаптивность его систем в целом и повышает резистентность.

В целом, все полученные данные соотносятся с теорией «стресса» Ганса Селье. В результате действия дозированного стресса — ограничения питания, который не является смертельным для организма, состояние иммунной системы выходит на новый функциональный уровень, который является более приемлемым для стареющего организма.

Список литературы Влияние различных режимов питания на формирование возрастных изменений адаптационных реакций организма

- Агаджанян, Н. А. Воздействие внешних факторов на формирование адаптационных реакций организма человека. Новые технологии / Н. А. Агаджанян, Г. М. Коновалова // Вестн. Майкоп. гос. технол. ун-та. 2010. № 2. С. 142-144.

- Валеев, И. Р. Функциональное состояние коры надпочечников и сердечно-сосудистой системы детей 11-15 лет в процессе адаптации к учебной деятельности : автореф. дис. ... канд. биол. наук / И. Р. Валеев. Казань, 2005. 19 с.

- Ванюшин, Б. Ф. Молекулярно-генетические механизмы старения / Б. Ф. Ванюшин, Г. Д. Бердышев. М. : Медицина, 2007. 295 с.

- Виленчик, М. М. Молекулярные механизмы старения / М. М. Виленчик. М. : Наука, 2000. 168 с.

- Зайчик, А. Ш. Основы общей патологии / А. Ш. Зайчик, Л. П. Чурилов. СПб. : ЭЛБИ, 1999. Ч. 1. 624 с.

- Калюжная, Р. А. Физиология и патология сердечно-сосудистой системы детей и подростков / Р. А. Калюжная. М. : Медицина, 2003. 250 с.

- Кузьменко, Л. Г. Критерии оценки уровня лимфоцитов и стресс / Л. Г. Кузьменко, Н. М. Киселёва // Здоровье и образование в XXI в. 2012. № 3 (14). С. 284-285.

- Донцов, В. И. Регуляция лимфоцитами клеточного роста соматических тканей и новая иммунная теория старения / В. И. Донцов // Профилактика старения. 1998. № 1. С. 12-21.

- Донцов, В. И. Структурные модели регуляции клеточного роста и новая иммунная теория старения / В. И. Донцов // Докл. МОИП. Секция геронтологии. 2008. Т. 41. С. 19-36.

- Фролькис, В. В. Старение и биологические возможности организма / В. В. Фролькис. М. : Наука, 2004. 270 с.

- Шайхелисламова, М. В. Мониторинг функционального состояния адаптационных систем у школьников как элемент охраны здоровья и безопасности их жизнедеятельности / М. В. Шайхелисламова, А. А. Ситдикова // Фундамент. исслед. 2013. № 8 (2). С. 370-375.

- Almanzar, G. Maternal cigarette smoking and its effect on neonatal lymphocyte subpopulations and replication / G. Almanzar, G. Eberle // BMC Pediatrics. 2013. Vol. 13, № 57. P. 358-367.

- Globerson, А. Developmental aspects of the thymus in aging / А. Globerson // Advances in Cell Aging and Gerontology. 2003. Vol. 13. P. 47-78.

- Goldrath, A. W. Naive T cells transiently acquire a memory-like phenotype during homeostasis-driven proliferation / A. W. Goldrath, Y. Bogatzki, M. J. Bevan // J. Exp. Med. 2000. Vol. 192. P. 557-564.

- John, C. Apoptosis: physiology and pathology / C. John, R. Douglas. N. Y. : Cambridge University Press, 2011. 469 р.

- Schneider, P. Apoptosis induced by death receptors / P. Schneider, J. Tschopp // Pharm Acta Helv. 2000. Vol. 74, № 2-3. P. 281-286.