Влияние разряда малого анода на свойства тонких титаносодержащих плёнок, полученных методом магнетронного распыления с последующим отжигом

Автор: Зайцев О.В., Гареев Т.И., Нерушев О.А., Коваленко П.В.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Металлургия и материаловедение

Статья в выпуске: 7 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Эта статья предлагает модифицированный метод магнетронного распыления с использованием дополнительного разряда вблизи подложки, создаваемого малым анодом. Это дает возможность управлять концентрацией потока заряженных частиц, поступающих на подложку, что позволяет контролировать свойства получаемых покрытий. Полученные данным методом плёнки титана были отожжены на воздухе и в азоте при различных температурах. Полученные титаносодержащие плёнки демонстрировали свойства, зависящие от свойств исходной плёнки. Было выявлено, как плотность исходных плёнок влияет на кинетику трансформации во время отжига.

Магнетронное распыление, триодное распыление, плотность плёнок, плёнки титана, рутил, титаносодержащие тонкие плёнки

Короткий адрес: https://sciup.org/146283211

IDR: 146283211 | УДК: 539.23

Текст научной статьи Влияние разряда малого анода на свойства тонких титаносодержащих плёнок, полученных методом магнетронного распыления с последующим отжигом

Цитирование: Зайцев О. В. Влияние разряда малого анода на свойства тонких титаносодержащих плёнок, полученных методом магнетронного распыления с последующим отжигом / О. В. Зайцев, Т. И. Гареев, О. А. Нерушев, П. В. Коваленко // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2025, 18(7). С. 916–930. EDN: BGARFH распыления материала катода (мишени) в аномальном тлеющем разряде в скрещенных электрических и магнитных полях. Такие параметры, как давление, скорость напыления, тип подаваемого на мишень сигнала, влияют на свойства получаемых покрытий. Одним из наиболее важных параметров является ток ионов на подложку. В работе [4] показано, как он воздействует на шероховатость плёнок титана. Исследование [5] продемонстрировало, как ионный ток при нанесении пленок влияет на износостойкость плёнок нитрида титана. В [6] описана связь ионного тока и плотности получаемых покрытий. В контексте управляемого синтеза титаносодержащих плёнок ионный ток играет значительную роль.

Методы по управлению ионным током в процессе магнетронного распыления активно развиваются в последние десятилетия. Использование отрицательного смещения подложки или кольцевых электродов вблизи подложки [7] позволяет увеличить энергию заряженных частиц, поступающих на подложку. Однако данная методика не влияет на концентрацию заряженных частиц в объёме. Использование высокомощного импульсного распыления позволяет увеличить степень ионизации целевого вещества, что приводит к увеличению плотности ионного тока на подложку [8]. Схема с использованием несбалансированного магнетрона позволяет расширить область локализации плазмы, что увеличивает плотность заряженных частиц в области подложки [9]. Однако последние два метода подразумевают прямую зависимость ионного тока на подложку от параметров разряда. В данной работе предлагается использование малого анода вблизи подложки для создания дополнительного разряда. Это позволит контролировать ток на подложку независимо от параметров основного разряда.

В данной работе в качестве материала для синтеза был выбран титан, так как титан является наиболее подходящей платформой для получения титаносодержащих плёнок. Из плёнки титана можно получить плёнки диоксида титана и нитрида титана путём отжига, который является менее трудозатратным по сравнению с магнетронным синтезом. Таким образом, наличие универсальной платформы позволяет оптимизировать получение титаносодержащих покрытий, что повышает актуальность изучения связи между свойствами исходной плёнки и плёнок, полученных путём отжига.

Настоящая работа представляет собой изучение зависимости свойств плёнок титана, полученных методом HiPIMS с использованием малого анода. Также плёнки были отожжены в атмосфере воздуха и азота при различных температурах.

Эксперимент

Установка для напыления представляет собой вакуумную камеру объёмом 100 литров с турбомолекулярной насосно-откачной системой и системой подачи газа на основе регуляторов-расходомеров. Магнетрон представляет собой водоохлаждаемый дисковый катод (мишень) толщиной 5 мм и диаметром 7,54 см и с кольцевым анодом. Расстояние катод-анод составляет 3 мм. Подложки устанавливались на дисковом подложкодержателе, расстояние от центра подложкодержателя до центра мишени составляет 10 см. Перед проведением экспериментов камера откачивалась до остаточного давления 10–4 Па. Подложкодержатель вращался с частотой 30 Гц.

Для экспериментов с анодом использовался вольфрамовый стержень диаметром 1 мм, заключённый в трубку из кварцевого стекла. Открытый конец стержня помещался в плоскости – 918 –

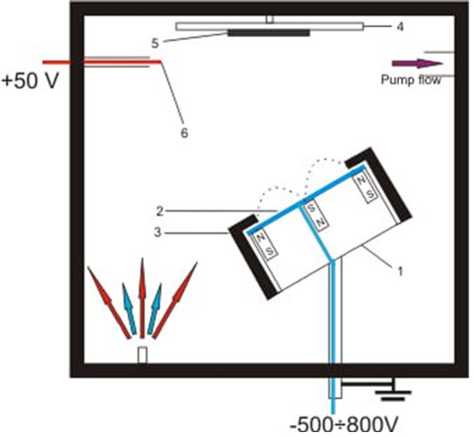

Рис. 1. Схема установки: 1 – магнетрон, 2 – катод-мишень, 3 – кольцевой анод, 4 – подложкодержатель, 5 – подложки, 6 – малый анод

Fig. 1. Installation diagram: 1 – magnetron, 2 – target cathode, 3 – ring anode, 4 – substrate holder, 5 – substrates, 6 – small anode подложкодержателя на одном уровне с центром, на расстоянии 5 см от края подложкодержате-ля. Через вакуумный ввод анод подключался к источнику постоянного напряжения. Схема эксперимента представлена на рис. 1. Для анода были измерены вольт-амперные характеристики, для напыления был выбран режим с максимальным значением тока на аноде, обеспечивающим стабильность работы, параметры составили: 46 В, 9 мА. Параметры магнетронного разряда: ток 0,1 А, напряжение 680 В, частота 10 кГц, длительность импульса 5 мкс, время синтеза 30 мин, давление в камере 0,3 Па. Был измерен ток заряженных частиц на подложку во время распыления: кусок медной фольги площадью 1 см2 через изоляционный слой помещался на подложке и через амперметр подсоединялся к заземлённому корпусу.

Плёнки наносились на подложки из кварцевого стекла и монокристаллического кремния размером 1,5 см*1,5 см. Перед синтезом плёнки проходили последовательную ультразвуковую очистку в растворе дистиллированной воды и ПАВ в течение 15 минут, затем в спирте в течение 15 минут, затем в дистиллированной воде в течение 15 минут. После этого образцы высушивались потоком аргона и помещались в камеру. Непосредственно перед синтезом подложки подвергались ионной очистке в течение 5 минут для удаления слоя естественного оксида, с параметрами ионного источника: напряжение 1 кВ, ток 15 мА, что обеспечивает скорость ионного травления в 250 нм/час.

После синтеза часть образцов была отожжена в воздушной атмосфере при атмосферном давлении при температуре 700 °С в течение 1 часа. Часть была отожжена в атмосфере азота при атмосферном давлении при температуре 700 °С в течение 1 часа. После чего эту группу образцов было решено повторно отжечь в атмосфере азота при атмосферном давлении при температуре 950 °С в течение 1 часа. Таким образом, получено 4 группы образцов: без отжига, после отжига на воздухе, после отжига в азоте при 700 °С и после отжига в азоте при 950 °С.

Плёнки были исследованы методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), рентгенофазового анализа (РФА), спектрофотометрии и резистометрии. На микроскопе JEOL JEM-2200FS были получены снимки поверхности образцов и снимки поперечного скола, по которым определялась толщина образцов. С помощью дифрактометра Bruker D 8 Advance была получена дифрактограмма образцов, по данным которой определён фазовый состав и размер области когерентного рассеяния (ОКР) по уравнению Шерера. На спектрофотометре СФ-2000 были получены спектры оптического пропускания, по ним была вычислена ширина запрещённой зоны методом построений Тауца. Для измерения сопротивления образцов был измерен ВАХ при 10 значениях напряжения, по наклону кривой ВАХ определялось сопротивление.

Результаты

Исследование разряда

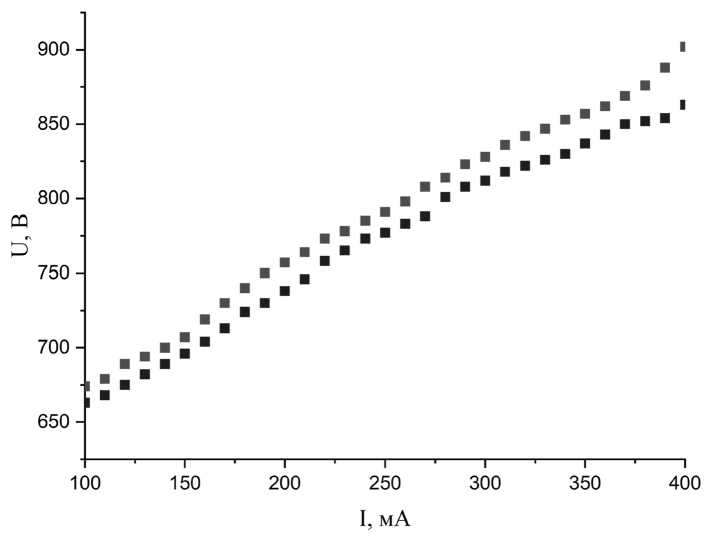

Измеренные ВАХ магнетронного разряда при давлении 0,3 Па приведены на рис. 2. На графике представлены две кривые, одна из которых – ВАХ магнетрона без включения малого анода, а вторая – ВАХ магнетрона с включенным анодом с параметрами, использованными во время синтеза: 46 В, 9 мА. Обе кривые характеризуются монотонным возрастанием напряжения с током разряда, что соответствует режиму аномального тлеющего разряда. При включении анода происходит увеличение рабочих напряжений. Это говорит о том, что разряд малого анода стягивает заряженные частицы из объёма камеры, что приводит к тому, что для поддержания разряда при заданном токе требуются большие напряжения.

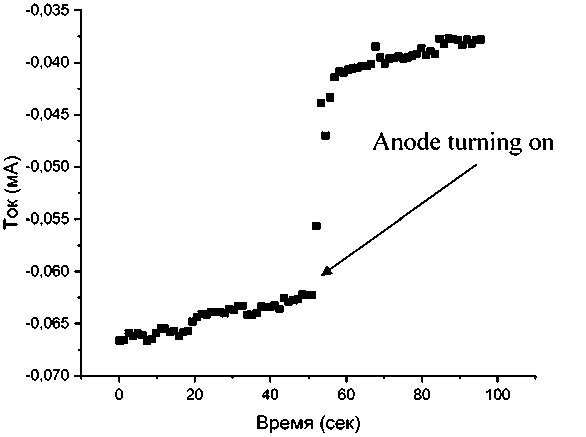

На рис. 3 представлены измерения тока заряженных частиц. В начале измерения был включен только магнетрон с параметрами, аналогичными параметрам синтеза. В процессе измерений был включен анод с параметрами, аналогичными параметрам синтеза. Как видно по результатам измерения, ток заряженных частиц отрицательный. Для магнетронного распыления без смещения потенциала подложки характерно преобладание электронной компоненты

Рис. 2. ВАХ магнетрона: синим – без малого электрода, красным – с включённым электродом

Fig. 2. Magnetron VHD: blue – without the small electrode, red – with the electrode turned on

Рис. 3. Ток заряженных частиц на подложку при включении анода

Fig. 3. Current of charged particles on the substrate when the anode is turned on тока, причём ионная компонента тока составляет менее 10 %: в данном случае не более 2 мкА. После включения анода происходит резкое увеличение абсолютного значения тока на величину 0,02 мА. Это повышение может быть связано с ионами, поступающими из разряда, и частью электронов из тока на подложку, которые увлекаются разрядом. То есть вклад в увеличение полного тока состоит из 2 факторов: увеличение ионной составляющей и уменьшения электронной составляющей. Обе компоненты оцениваются как одинаковые, исходя из соображений электростатики. То есть в такой конфигурации подложка выступает катодом разряда. В таком случае увеличение ионной составляющей тока на подложку на 0,01 мА, что на порядок превышает исходное значение. Но также это может быть связано с тем, что уменьшается общая концентрация заряженных частиц. В таком случае подложка не лежит в области локализации плазмы разряда малого анода. Тогда вместе с падением тока уменьшается и ионная составляющая: примерно в 2 раза.

Неотожжённые плёнки

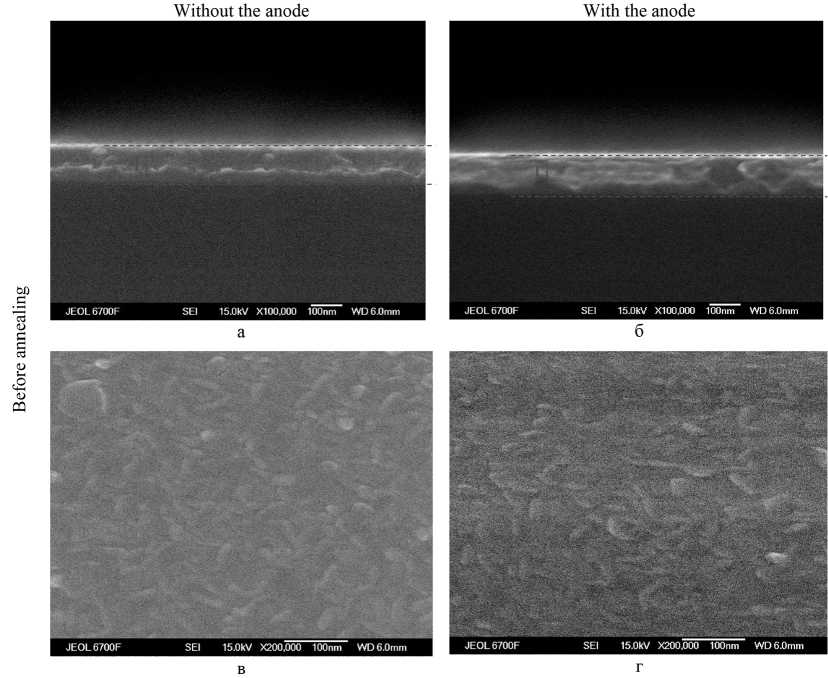

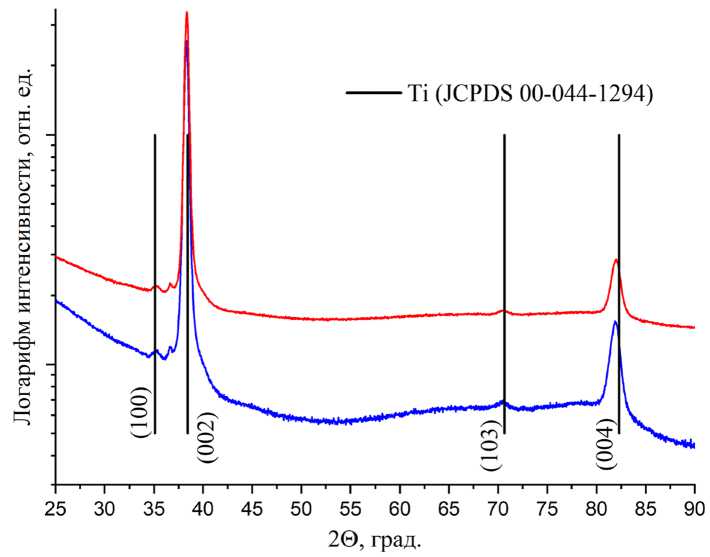

Снимки СЭМ сбоку (слом) и сверху плёнок Ti до отжига приведены на рис. 4. Толщина плёнок, определённая по снимкам поперечного скола, представлена в табл. 1. Изображения СЭМ показывают, что до отжига в обоих случаях в плёнках присутствуют гранулярные структуры размером около 50 нм, продольные структуры по всей толщине пленки отсутствуют. На снимке слома видна неоднородная структура. Дифрактограмма (рис. 5) содержит 4 отчётливых пика, относящихся к титану. Для наиболее выраженных пиков вычислено значение ОКР, результаты представлены в табл. 1. Сравнительный анализ полученных результатов показывает, что плёнки, синтезированные с использованием анода (СА), имеют немного большую скорость напыления, по сравнению с плёнками, напылёнными без использования анода (БА) – 4,13 нм/мин против 3,96 нм/мин. Так как изменений в морфологии поверхности не наблюдается, – 921 –

Рис. 4. Снимки СЭМ плёнок до отжига

Fig. 4. SEM images of films before annealing

Таблица 1. Параметры плёнок до отжига

Table 1. Parameters of films before annealing

Вычисленный размер ОКР вдвое меньше размеров видимых частиц, так как эти частицы – зёрна, состоящие из кристаллитов титана, что говорит о поликристаллической структуре плёнки. При этом плёнки СА обладают большими размерами ОКР, что согласуется со степенной зависимостью размера ОКР от толщины плёнки.

Рис. 5. Дифрактограмма плёнок до отжига: красным – СА, синим – БА

Fig. 5. Diffractogram of the films before annealing: red – SA, blue – BA

Плёнки, отожжённые на воздухе

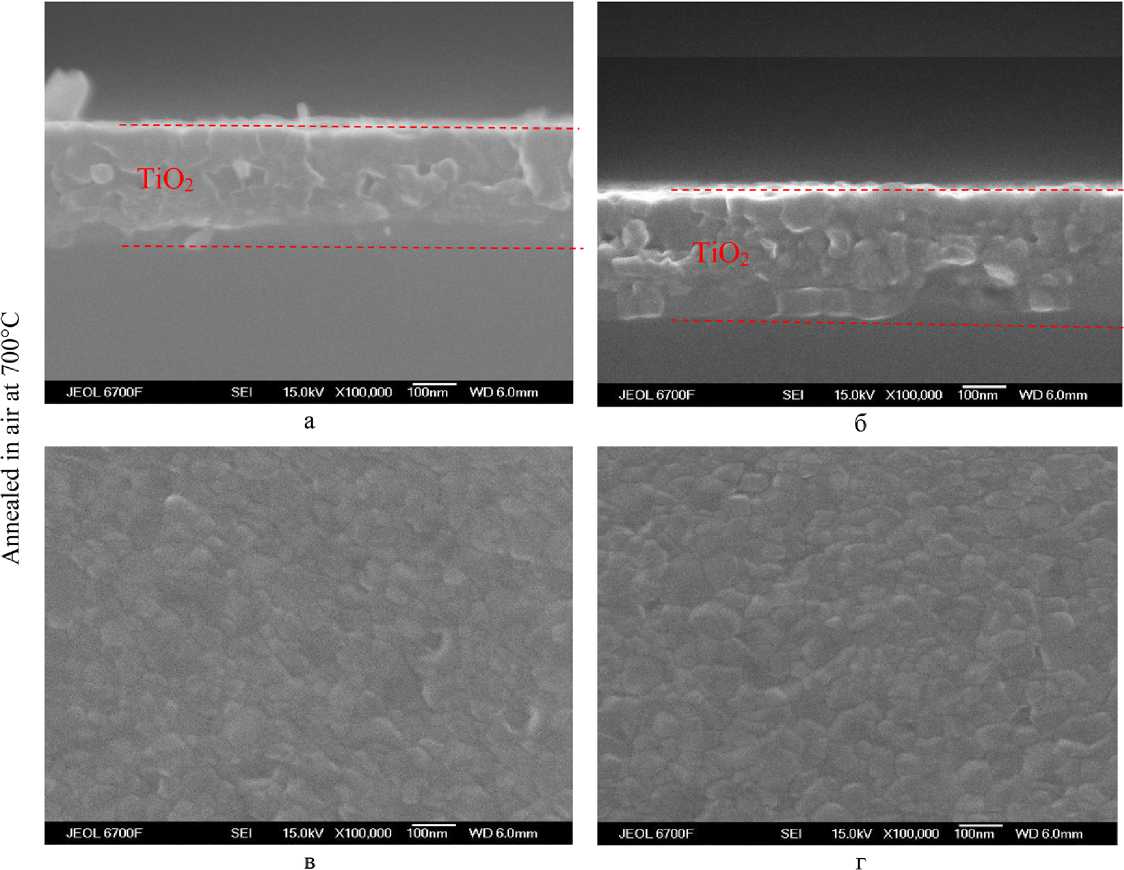

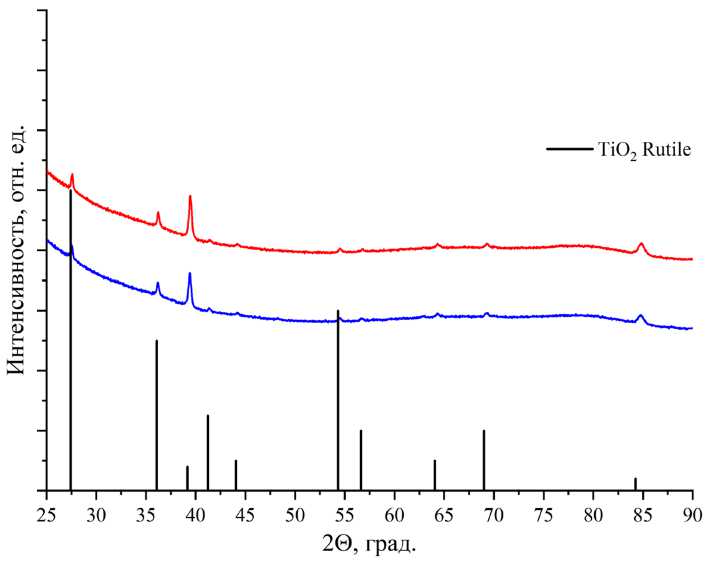

После отжига на воздухе толщина плёнок значительно увеличивается, что объясняется окислением плёнок (рис. 6). На дифрактограмме (рис. 7) образцов ослабляется основной пик Ti <002> в районе 38˚, и появляются новые пики, относящиеся к рутилу TiO2.

Рутил диоксида титана имеет меньшую плотность, чем титан, и образуется при длительном высокотемпературном отжиге. Поэтому если оценивать плотность плёнок при одинаковой площади как ρ ~ μ/d, где d – это толщина плёнки, а μ – молярная масса, можно определить теоретическое увеличение толщины d 2 /d 1 = μ 2 ρ 1 /μ 1 ρ 2 . В случае рутила (μ 2 = 79,87 г/моль, ρ 2 = 4,24 г/м3) этот коэффициент составляет 1,79, но так как в процессе отжига образуются другие кристаллические формы, наименее плотной из которых является анатаз (μ 2 = 79,87 г/моль, ρ 2 = 3,79 г/м3), этот коэффициент составляет 2,0. Реальный коэффициент увеличения толщины составляет 2,38 для плёнки БА и 2,33 для плёнки СА. Значения несильно отличаются между собой, однако значительно отличаются от теоретического значения. Это говорит о том, что в результате рекристаллизации увеличивается пористость плёнок. Измеренные значения толщины, коэффициент изменения толщины, по сравнению с плёнками до отжига, приведены в табл. 2.

Размеры ОКР, вычисленные по наиболее интенсивным пикам рутила <110>, <101> и <111>, также приведены в табл. 2. Значения ОКР совпадают с размером видимых частиц на поверхностных снимках, что говорит о поликристаллической структуре плёнки.

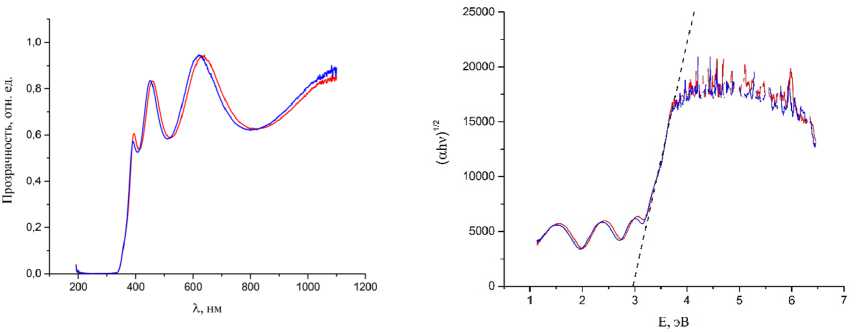

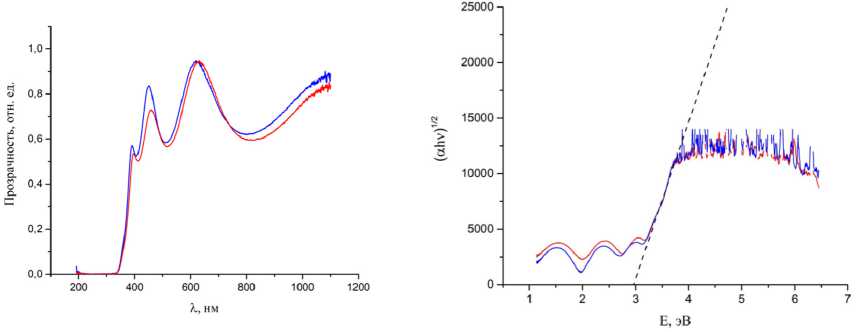

Отжиг на воздухе привёл к тому, что плёнки стали визуально прозрачными, для них были измерены спектры оптического пропускания, приведённые на рис. 8. Спектр характеризуется максимумами и минимумами, что свидетельствует об интерференции. Вычисленная по первым двум экстремумам толщина совпадает с толщиной, измеренной по снимкам СЭМ. Спектры практически идентичны друг другу, но спектр плёнки СА немного сдвинут относительно БА, что объясняется большей толщиной. Построения Тауца, выполненные для нахождения – 923 –

Without the anode With the anode

Рис. 6. СЭМ снимки плёнок TiO2

Fig. 6. SEM images of TiO 2 films

Рис. 7. Дифрактограмма образцов после отжига на воздухе: красным – СА, синим – БА

Fig. 7. Diffractogram of samples after annealing in air: red – CA, blue – BA

Таблица 2. Параметры плёнок после отжига на воздухе

Table 2. Film parameters after air annealing

|

Параметр |

БА |

СА |

|

Толщина, нм |

282,2 |

291,6 |

|

Изменение толщины |

2,37 |

2,33 |

|

ОКР <110>/<101>/<111>, нм |

97/57/55 |

97/62/55 |

Рис. 8. Спектры оптического пропускания плёнок после отжига на воздухе (слева) и построения Тауца для соответствующих спектров (справа). Красным и синим цветом обозначены кривые, соответствующие образцу СА и БА соответственно

Fig. 8. Optical transmission spectra of films after annealing in air (left) and Tauc plots for the corresponding spectra (right). The red and blue curves correspond to the CA and BA samples, respectively значения ширины запрещённой зоны, показаны на рис. 8. Вычисленные значения приведены в табл. 2, отличия незначительны.

Плёнки, отожжённые в азоте при 700 °С

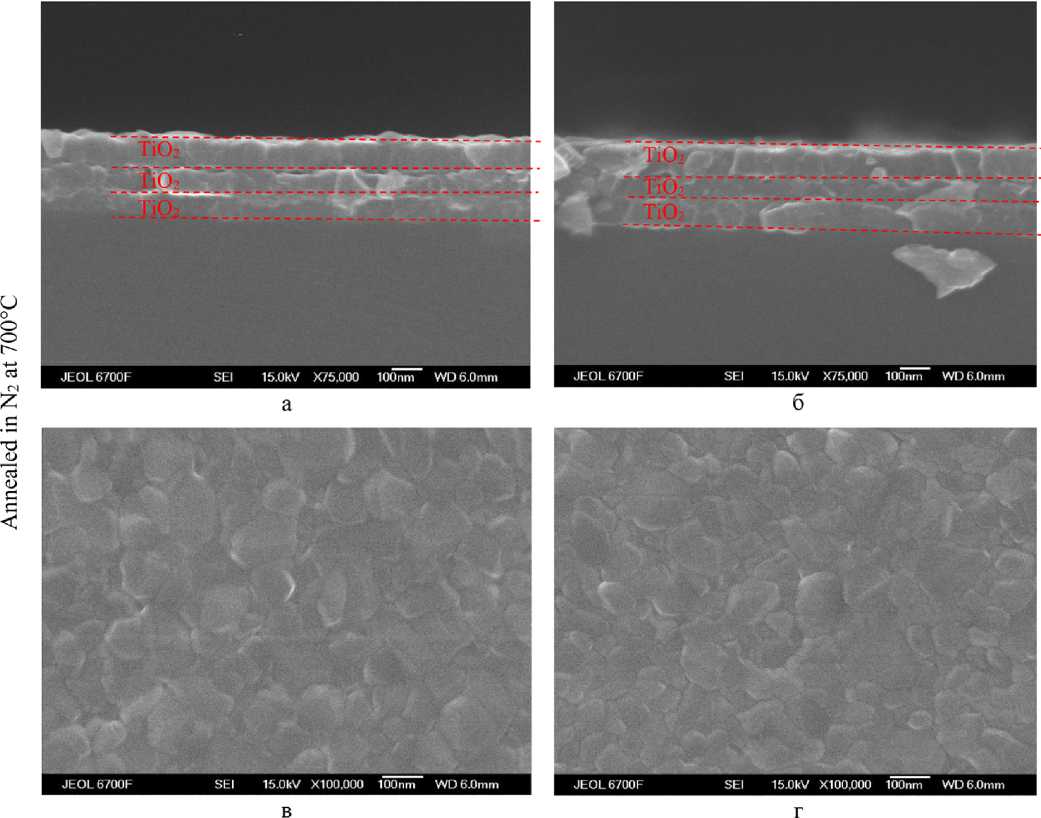

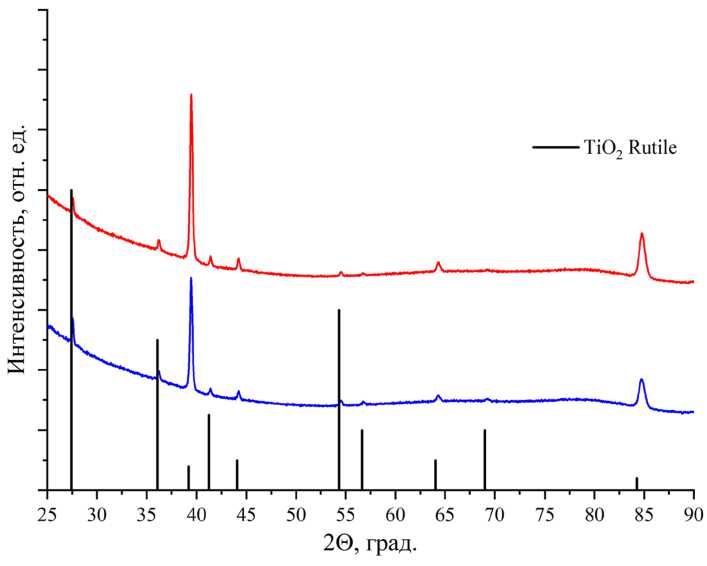

Снимки СЭМ (рис. 9) показывают увеличение размера частиц на поверхности, увеличение толщины, относительно плёнок до отжига, а также наличие чётко выраженной трёхслойной структуры на снимках слома. После отжига в N 2 при температуре 700 °С дифрактограмма (рис. 10) содержит рефлексы, аналогичные тем, что получены для плёнок, отожжённых на воздухе. Таким образом, можно заключить, что основная кристаллическая фаза в плёнках – рутил диоксида титана.

Наблюдаемое окисление плёнки вызвано наличием низких концентраций кислорода в атмосфере отжига и адсорбированным кислородом на стенках камеры и внутри самой плёнки. Даже столь малых концентраций кислорода оказалось достаточно, чтобы окислить плёнку, так как кислород более выгоден с точки зрения кинетики реакции и термодинамической стабильности: при образовании диоксида титана высвобождается энергия 890 кДж/моль, при образовании нитрида титана 308 кДж/моль, в то же время при диффузии в титан скорость окисления на несколько порядков превосходит скорость азотирования. Таким образом, кисло- – 925 –

Without the anode With the anode

Рис. 9. СЭМ снимки плёнок TiO 2

Fig. 9. SEM images of TiO 2 films

Рис. 10. Дифрактограмма образцов после отжига в азоте при 700 °C: красным – СА, синим – БА

Fig. 10. Diffractogram of samples after annealing in nitrogen at 700 °C: red – CA, blue – BA

род, наибольшая концентрация которого на момент начала отжига приходится на поверхность плёнки, быстрее азота проникает внутрь материала, приводя к тому, что азот концентрируется на границах зёрен и у поверхности подложки, приводя, таким образом, к тому, что размер зёрен укрупняется, по сравнению с отжигом на воздухе: мы можем наблюдать это на снимках СЭМ – размер частиц на поверхности больше в 1,5–2 раза. Трёхслойная структура говорит о том, что перед тем, как окислиться, плёнки титана рекристаллизуются, а уже укрупнённые кристаллиты (по сравнению с образцами до отжига) окисляются, переходя в рутил. Измеренные размеры ОКР идентичны образцам после отжига на воздухе и равны приблизительно трети от толщины плёнки. В то же время толщина оказывается немного меньше, чем после отжига на воздухе – примерно на 20 нм. Это связано с присутствием в низких концентрациях более плотного нитрида титана. Плёнка СА незначительно толще плёнки БА. Измеренные параметры приведены в табл. 3.

Образцы также оказались прозрачными и для них измерены спектры оптического пропускания и ширина запрещённой зоны (рис. 11). Спектры схожи с полученными для образцов,

Таблица 3. Параметры плёнок после отжига в азоте

Table 3. Film parameters after annealing in nitrogen

|

Параметр |

БА |

СА |

|

Толщина, нм |

259,6 |

271,4 |

|

Изменение толщины |

2,19 |

2,19 |

|

ОКР <110>/<101>/<111>, нм |

97/57/55 |

97/62/55 |

|

Ширина запрещённой зоны, эВ |

3,07 |

3,07 |

Рис. 11. Спектры оптического пропускания плёнок после отжига в азоте (слева) и построения Тауца для соответствующих спектров (справа). Красным и синим цветом обозначены кривые, соответствующие образцу СА и БА соответственно

Fig. 11. Optical transmission spectra of films after annealing in nitrogen (left) and Tauc plots for the corresponding spectra (right). The red and blue curves correspond to the CA and BA samples, respectively отожжённых на воздухе: кривая, характерная для интерференции, и сдвиг пиков ввиду разной толщины. Характерная особенность в том, что плёнка, синтезированная с анодом, не так быстро выходит на насыщение (красный график в области длин вол 400–500 нм имеет меньшие значения, чем синий). Ширина запрещённой зоны совпадает со значениями, полученными для образцов, отожжённых на воздухе.

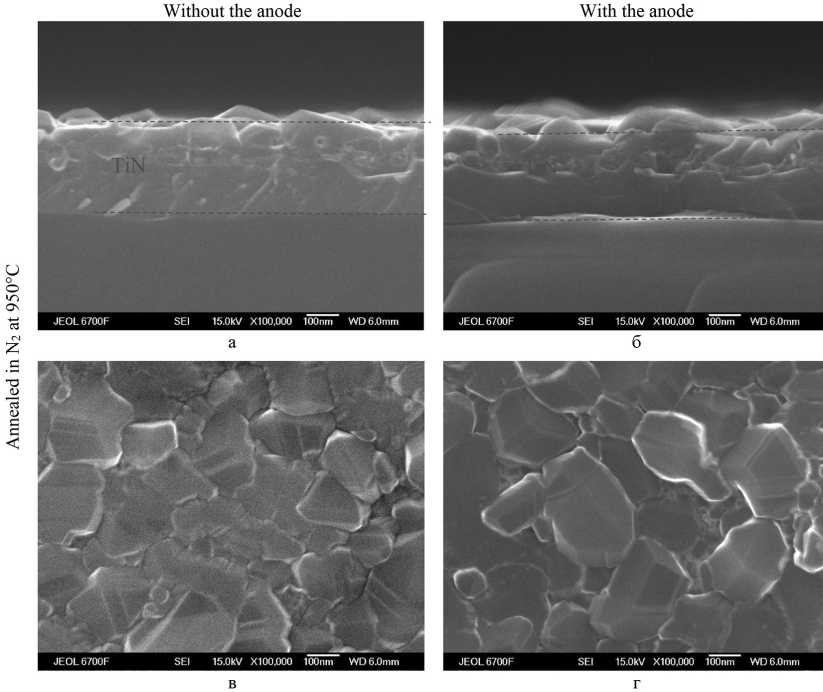

Плёнки, отожжённые в азоте при 950 °С

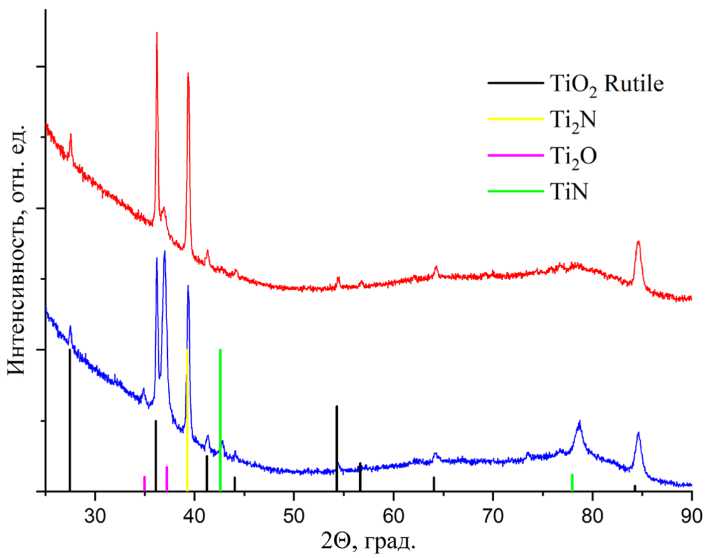

После обнаружения многослойной структуры и отсутствия пиков нитрида титана по РФА было принято решение отжечь плёнки в атмосфере азота при 950 °C. Дифрактограмма полученных образцов характеризуется пиками, относящимися к рутилу, Ti 2 O, TiN и Ti 2 N (рис. 12, 13). Для этой группы образцов достигаются наибольшие различия между БА и СА: СА отличает отсутствие пиков, относящихся к Ti 2 O. Присутствие пиков TiN и Ti 2 N говорит о том, что плёнки азотировались. Толщина плёнок такая же, как после отжига на воздухе. Размер частиц на поверхности порядка толщины плёнки. Так как в плёнках присутствуют в том числе оксиды, исходя из кинетики реакции можно предположить, что верхний слой содержит нитриды, а нижний – оксиды. Как было сказано ранее, плёнка БА содержит фазы рутила TiO2, Ti2O, Ti2N

Рис. 12. СЭМ снимки плёнок TiN

Fig. 12. SEM images of TiN films

Рис. 13. Дифрактограмма образцов Ti N. Красным – СА, синим – БА

Fig. 13. Diffractogram of TiN samples. Red – SA, blue – BA

Таблица 4. Параметры плёнок после отжига в азоте при 950 °C

Table 4. Film parameters after nitrogen annealing at 950 °C

Выводы

В работе показано, что дополнительный разряд возле подложки, создаваемый малым анодом, влияет на процесс синтеза плёнок методом магнетронного распыления путём управления концентрации заряженных частиц. Это позволяет управлять плотностью получаемых покрытий. Плотность, в свою очередь, определяет кинетику трансформации плёнок в процессе отжи- га. Таким образом, использование малого анода для управления синтезом тонких титаносодержащих плёнок является перспективным направлением и влияет на основные свойства плёнок. Актуальными могут быть дальнейшие исследования, направленные на изучение зависимости влияния малого анода от мощности распыления, а также сравнение плёнок СА и БА на пограничных параметрах отжига на воздухе, в частности при температурах перехода анатаза в рутил.