Влияние селенита натрия на динамическую вязкость белковых сгустков

Автор: Кузнецова О.С., Хамагаева И.С.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5 (56), 2015 года.

Бесплатный доступ

Изучено влияние селенита натрия на динамическую вязкость белковых сгустков. На основе эксперимента подобрана математическая модель реологического поведения объектов. Установлено, что исследуемые жидкости относятся к неньютоновским тиксотропним жидкостям. Для количественной характеристики течения сгустков определяли тиксотропний индекс, изучено влияние селенита натрия на тиксотропний индекс течения. Проанализированы кривые течения в координатах «вязкость - градиент деформации». Показано, что при добавлении селенита натрия в среду культивирования бифидобактерий Bifidumbacterium Adolescentis DSM 20083 улучшается структура, повышается эффективная вязкость, а также тиксотропный индекс белковых сгустков. Выяснено, что степень восстановления структуры сгустка при всех изученных концентрациях селенита натрия имеет большее значение по сравнению с контролем, следовательно, имеет наибольшую способность к восстановлению структуры, что положительно влияет на структуру сгустков при хранении.

Селен, бифидобактерии, динамическая вязкость, тиксотропный индекс, степень восстановления сгустка

Короткий адрес: https://sciup.org/142143115

IDR: 142143115 | УДК: 637.146.1:546.23

Текст научной статьи Влияние селенита натрия на динамическую вязкость белковых сгустков

Селен играет огромную роль во многих жизненно важных процессах организма человека [1]. Основными функциями селена являются разрушение гидроперекисей и перекисей липидов и защита организма от оксидантного стресса. Также селен определяет активность целого ряда важнейших ферментов. Дефицит селена является одним из факторов риска возникновения злокачественных новообразований, заболеваний сердца и сосудов, болезней суставов, катаракты.

Ранее нами было установлено, что бифидобактерии как представители прокариотической природы обладают высокой устойчивостью к селениту натрия и являются перспектив- ными объектами для получения новых пищевых форм селена. Выявлено, что при добавлении селенита натрия в питательную среду увеличиваются вязкость и концентрация экзополиса-харидов, выделение которых способствует улучшению ряда органолептических показателей, особенно консистенции продукта. Известно, что на качество и консистенцию кисломолочных продуктов существенное влияние оказывают такие факторы, как способ производства, состав и качество исходного молока, режимы тепловой обработки, механические воздействия на образовавшийся сгусток, микрофлора закваски [2, 3, 4]. Поскольку в процессе производства белковые сгустки часто подвергаются механическому воздействию, вследствие чего они становятся рыхлыми и менее вязкими, в процессе хранения продукта может наблюдаться отделение сыворотки [5]. В связи с этим представляет интерес изучение реологических характеристик – структуры и консистенции, вязкости, внешнего вида и вкуса белковых сгустков.

Важным источником сведений о реологических свойствах жидких систем, структуре, взаимодействии частиц дисперсных систем и состоянии их поверхности является реологический эксперимент. Материалы как реологические объекты характеризуются вязкостью, прочностью и другими реологическими константами. Одной из задач реологии является установить, чем на самом деле окажется материал, изготовленный по определенной рецептуре и технологии: текучей жидкостью, эластичным (каучукоподобным) телом, пластичным составом или чем-то иным и как рецептура и технология влияют на реологическое состояние и величины констант. Принято считать, что основной путь решения этой задачи ‒ эмпирический, т.е. необходимо опытным путем установить, как поведет себя материал под нагрузкой. Для технологии наиболее приемлемо рассматривать любые материалы как жидкости. Течение ‒ это процесс увеличения необратимой деформации во времени. Из фундаментальных законов реологии процесс течения описывает закон Ньютона. В чисто вязком материале (жидкости) напряжение пропорционально скорости деформации:

F τ = η γ’.

Реологические свойства жидкости при сдвиге полностью характеризуются ее вязкостью η (в ламинарном режиме течения). Формально ее можно определить как силу сопротивления относительному перемещению слоев жидкости, приходящуюся на единицу площади слоя и отнесенную к скорости сдвига.

По признаку зависимости или независимости вязкости от напряжения сдвига все текучие материалы принято делить на ньютоновские и неньютоновские жидкости. Ньютоновскими являются материалы, вязкость которых не зависит от напряжения сдвига. К неньютоновским относятся материалы, вязкость которых зависит от напряжения сдвига, т.е. является функцией скорости деформации (или напряжения). При рассмотрении зависимости вязкости от скорости сдвига (или от напряжения сдвига) всегда подразумевается, что во времени состояние и свойства системы не меняются.

Цель исследования ‒ изучение влияния селенита натрия на динамическую вязкость и другие реологические свойства объектов, подбор математической модели реологического поведения материала, которая наилучшим образом описывает экспериментальные данные.

Объекты и методы исследований

Объектами исследований служили белковые сгустки, полученные культивированием бифидобактерий Bifidumbacterium Adolescentis DSM 20083 с различной концентрацией селенита натрия. В качестве основного сырья для получения белковых сгустков использовали обезжиренное молоко. Динамическую вязкость определяли на ротационном вискозиметре Brookfield RVDV-II+ Pro с использованием адаптера UL для измерения динамической вязкости образцов в диапазоне о 3,0 до 2000 сПз, со скоростью вращения шпинделя 10 об./мин.

Результаты и их обсуждение

На первом этапе изучали изменения динамической вязкости объектов во времени с целью установления типа жидкости – ньютоновская: значение вязкости не изменяется во времени, неньютоновская: значение вязкости изменяется во времени (увеличивается ‒ реопекс-ная, уменьшается ‒ тиксотропная).

Полученные данные показали, что все исследуемые жидкости относятся к неньютоновским тиксотропным жидкостям (при постоянной скорости вращения), так как их вязкость уменьшается во времени.

На втором этапе изучали изменения динамической вязкости объектов от скорости вращения шпинделя для подбора модели течения жидкости.

Зависимость «вязкость ‒ скорость» отражает, насколько разрушается система и может ли она восстанавливать свои свойства после механического воздействия. Полученные результаты показали, что белковые составы после механического воздействия практически не изменяют своих свойств: значения вязкости уменьшаются при увеличении скорости вращении шпинделя от 10 до 70 об./мин, и увеличиваются, т.е. система восстанавливается, при уменьшении скорости вращения шпинделя от 70 до 10 об./мин.

Реологическое поведение жидкостей описывается с помощью теоретических моделей Бингама, Кессона, степенного закона (Power Law), реологического поведения паст (Past), Хершель-Балклей. Выбор модели осуществляется по коэффициенту сходимости, который должен максимально приближаться к 100 % (CoF=100).

Исследуемые жидкости описываются моделью реологического поведения Casson, отличающейся коэффициентом пластичности (Plastic Viscosity) и напряжением сдвига (Yield Stress).

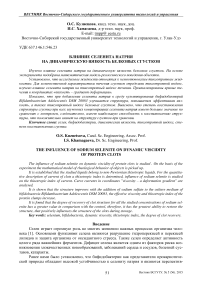

Рисунок 1 ‒ Влияние градиента деформации на эффективную вязкость белковых сгустков

Далее рассматривали влияние градиента скорости на эффективную вязкость. Полученные данные представлены на рисунке 1, из которого видно, что кисломолочный сгусток с селеном более структурирован и обладает большей эффективной вязкостью, чем сгусток без селена. Это, вероятно, объясняется тем, что селен участвует в образовании сети белковых цепей и экзополисахаридов. По мнению ряда ученых, чем обширнее и разветвленнее эта сеть, тем выше вязкость [6].

Общим методом для количественной характеристики течения неньютоновской жидкости является определение отношения вязкостей жидкости, измеренных при двух разных скоростях сдвига (при использовании одного шпинделя). Обычно эти измерения выполняются при скоростях, отличающихся на один порядок (например, 2 и 20 об./мин, 10 и 100 об./мин и т.д.), но можно использовать и другие значения. При расчете отношения вязкостей вязкость, полученная при низкой скорости сдвига, является числителем, а вязкость, измеренная при высокой скорости сдвига, – знаменателем. Это отношение известно как «тиксотропный индекс». Тиксотропный индекс рассчитывается по уравнению:

n=ηL/ηH, где n – «тиксотропный индекс», безразмерный; ηL – вязкость при низкой скорости сдвига, сПЗ или мПа·с; ηH – вязкость при высокой скорости сдвига, сПз или мПа·с.

Поэтому на следующем этапе было исследовано влияние селенита натрия на тиксотропный индекс. Полученные данные представлены в таблице. Как видно из данных таблицы, тиксотропный индекс разрушения структуры сгустков превышает единицу, что характерно для псевдопластичных жидкостей.

Для установления степени восстановления сгустка определяли тиксотропный индекс при разгрузке.

Таблица

Структурно-механические свойства сгустков

|

Концентрация селена, мкг/л |

Тиксотропный индекс |

Степень восстановления сгустка |

|

|

при нагрузке |

при разгрузке |

||

|

- |

7,63 |

6,12 |

1,25 |

|

10 |

8,05 |

5,43 |

1,48 |

|

20 |

8,45 |

5,22 |

1,62 |

|

50 |

8,95 |

5,02 |

1,78 |

5 10 15 20 30 40 50 60 70

Градиент деформации, 1/с без селена с селеном

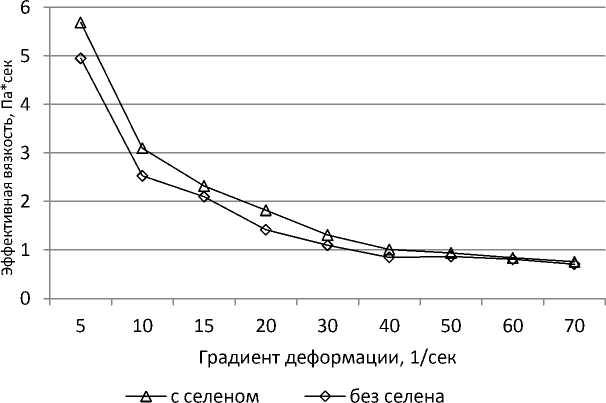

Рисунок 2 ‒ Влияние градиента деформации на эффективную вязкость

Количественно степень восстановления структуры сгустка В. Adolescentis DSM 20083, АТСС 15703 при всех изученных концентрациях селенита натрия имеет большее значение по сравнению с контролем. Видимое проявление тиксотропности можно представить зависимостью вязкости от времени, поэтому в ходе исследований были получены кривые течения в координатах «вязкость – градиент деформации» при увеличении градиента деформации и последующем его уменьшении. Полученные результаты представлены на рисунке 2. Как видно из представленных данных, кривые течения имеют форму петли гистерезиса. Полученные кривые не накладывались друг на друга, поэтому можно говорить о тиксотропном поведении системы. При этом отмечено, что сгусток с селеном характеризуется наибольшей устойчивостью к разрушению при механическом воздействии, так как значения эффективной вязкости для неразрушенной структуры и структуры, подвергшейся воздействию градиента, отличаются меньше чем в образце без селена.

Выводы

-

1. В результате исследований выявлено, что исследованные сгустки являются неньютоновскими жидкостями, тиксотропный индекс превышает единицу, что характерно для псев-допластичных жидкостей.

-

2. Подобрана математическая модель реологического поведения ‒ исследуемые жидкости описываются моделью реологического поведения Casson, отличающиеся коэффициентом пластичности и напряжением сдвига.

-

3. Установлено, что при добавлении селенита натрия в среду культивирования бифидобактерий Bifidumbacterium Adolescentis DSM 20083 улучшается структура, повышается эффективная вязкость, а также тиксотропный индекс белковых сгустков.

-

4. При анализе влияния градиента деформации на эффективную вязкость установлено, что сгусток с селеном характеризовался большей выраженностью тиксотропно-обратимых связей по сравнению с контролем, следовательно, имеет наибольшую способность к восстановлению структуры, что положительно влияет на структуру сгустков при хранении.

Список литературы Влияние селенита натрия на динамическую вязкость белковых сгустков

- Тутельян В.А., Голубкина Н.А., Кушлинский Н.Е. и др. Селен в организме человека: метаболизм, антиоксидантные свойства, роль в канцерогенезе. -М.: Изд-во РАМН, 2002. -224 с.

- Горбатов А.В. Реология мясных и молочных продуктов. -М.: Пищевая промышленность, 1979. -384 с.

- Мачихин Ю.А., Мачихин С.А. Инженерная реология пищевых материалов. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. -216 с.

- Арет В.А., Николаев Б.Л., Николаев Л.К. Физико-механические свойства сырья и готовой продукции. -СПб.: ГИОРД, 2009. -448 с.

- Зовкова З.С., Фурсова Т.П. О консистенции кисломолочных продуктов//Молочная промышленность. -2003. -№ 1. -С. 49-51.

- Шидловская В.П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов. -М.: Колос, 2000. -280 с.