Влияние свинца на физико-химические показатели крови коров и их фармакокоррекция кремнийсодержащими сорбентами

Автор: Семененко М.П., Засеев А.Т.

Статья в выпуске: 1 т.257, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты влияния солей свинца на физико-химические показатели крови коров, находящихся в зоне техногенного загрязнения республики Северная Осетия - Алания и их фармакокоррекция кремнийсодержащими сорбентами. Установлено, что введение в кормовые рационы цеолитов и Полисорба ВП оказывает положительное влияние не только на концентрацию эритроцитов в периферической крови, но и улучшает их относительную плотность и осмотическую резистентность, а также вязкость крови и ретракцию кровяного сгустка. При этом, при сравнительном анализе двух испытуемых препаратов наиболее положительный эффект был получен от применения Полисорба ВП.

Свинцовая интоксикация, коровы, показатели крови, кремнийсодержащие энтеросорбенты, фармакокоррекция

Короткий адрес: https://sciup.org/142240428

IDR: 142240428 | УДК: 636.4 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_257_204

Текст научной статьи Влияние свинца на физико-химические показатели крови коров и их фармакокоррекция кремнийсодержащими сорбентами

В современной экологической системе все более возрастающую роль играет антропогенное вмешательство. Достижения научно-технического прогресса в небывалой степени расширили и углубили воздействие человека на окружающую среду. Ухудшение экологической ситуации происходит практически во всех регионах мира и это связано с тем, что человечество всегда использовало окружающую среду в основном как источник ресурсов [7]. При этом, экологические кризисы возникают, прежде всего, на региональном уровне. Их появление во многом связано с чрезмерной концентрацией промышленного производства на ограниченной территории, что с одной стороны, повышает риск особо разрушительных аварий, последствия которых иногда проявляются в глобальном масштабе, а с другой стороны, вызывает интенсивное загрязнение окружающей среды. Выбросы и отходы промышленных предприятий, агрохимикаты и др. являются загрязнителями атмосферы и гидросферы, почв, и растений вредными веществами [1]. Причем, воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую среду все чаще принимает форму комбинированного загрязнения различными экотоксикантами – ксенобиотиками радиационной (цезий-137, стронций-90), химической (ртуть, кадмий, свинец и другие токсичные элементы) и другой природы [4]. В отдельных регионах концентрация поллютантов в почве, воде, воздушном бассейне, кормах значительно превышает допустимые уровни [6, 9].

Непрерывное расширение масштабов хозяйственной деятельности в условиях техногенеза сопряжено с повышением всестороннего внимания к экологическим проблемам. Вместе с тем в современных условиях именно сельское хозяйство в наибольшей степени подвергается негативному воздействию, являясь одной из сложнейших антропогенных систем, функционирующих в природной среде [2, 3, 5, 8].

Сельскохозяйственные животные в регионах с повышенным антропогенным стрессом подвергаются длительному воздействию техногенных загрязнителей, что неизбежно отражается на их здоровье, продуктивности, качестве и безопасности получаемой продукции. Систематическое поступление и накопление экотоксикантов в организм продуктивных животных приводит к развитию множества патологий, протекающих с длительным латентным периодом, обуславливающим отдаленные эффекты, связанные с мутагенным, эмбриотоксическим, тератогенным, канцерогенным и иммунодепрессивным действием [4].

В связи с чем, в условиях сочетанного техногенного загрязнения агроэкосистем необходимо, наряду с применением агротехнических и агрохимических мероприятий, обеспечивающих снижение перехода экотоксикантов из почвы в корма, проводить мероприятия по снижению накопления и негативного воздействия поллютантов непосредственно в организме животных с помощью фармакологических средств, обладающих разнонаправленным действием – сорбционнодетоксикационным, антиоксидантным, иммуностимулирующим, адаптогенным.

В связи с этим, нами был проведен эксперимент по оценке длительного влияния солей тяжелых металлов на организм коров, содержащихся в техногенной зоне и возможности фармакокоррекции их физикохимического гомеостаза кремний содержащими сорбентами минерального происхождения, обладающими высокой сорбционной и каталитической активностью.

Материал и методы исследований. В качестве сорбентов использовались два препарата – Полисорб ВП и ирлит.

Полисорб ВП – высокочистый (не менее 92 % основного вещества), высокодисперсный кремнезем, размер частиц которого не превышает 0,09 мм. Благодаря непористой структуре вся поверхность препарата легко доступна для сорбирующихся молекул любого размера, что позволяет связывать и выводить избыток как промежуточных, так и конечных метаболитов эндогенной интоксикации.

Ирлит – цеолитоподобные глины, добываемые в Ирафском районе РСО – Алания, относящиеся к категории морских глин. Обладают сорбционной, каталитической и ионообменной способностями, а также молекулярноситовыми свойствами.

Эксперимент проведен в условиях СПК «Радуга» Пригородного района г. Владикавказа республики Северная Осетия – Алания на коровах черно-пестрой породы. Предварительными исследованиями крови, взятой от коров (n=64), содержащихся в стаде, при органолептической оценке были установлены следующие параметры: кровь жидкой консистенции, непрозрачная, клейкая, цвет варьирует от ярко красного в артериях, до красно-фиолетового в венах.

рН имеет слабощелочную реакцию – 7,26 ед., удельная масса крови по отношению к показателям составляет 1,054±0,4 г/см³.

При биохимическом исследовании сыворотки крови животных установлено избыточное содержание свинца, концентрация которого превышала МДУ в 3,46 раза.

Далее, из стада по принципу аналогов было сформировано 3 группы – две опытные (n=22) и контрольная (n=20). Первой опытной группе коров в рацион добавлялся цеолит (ирлит) в дозе 3 % от сухого вещества корма, второй – Полисорб ВП из расчета 300 мг/кг с кормами. Контрольные животные содержались только на кормах основного рациона. Длительность экспериментального периода составила 30 дней, после чего было произведено повторное взятие крови для исследований.

Взятие проб крови осуществлялось на основании требований действующего государственного стандарта ГОСТ Р 59778-2021 «Процедуры взятия проб венозной и капиллярной крови для лабораторных исследований», а также в соответствии с «Методическими указаниями по применению унифицированных биохимических методов исследований крови, мочи и молока в ветеринарных лабораториях» (ВАСХНИЛ, 1981). Морфологические и гематологические исследования крови проводились на гематологическом анализаторе для invitro диагностики фирмы «ORPHEE» – Mythic 18 (страна-производитель Швейцария), скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – методом Панченкова.

Полученные в опытах цифровые данные обрабатывались методами математической статистики, принятой в биологии и медицине с помощью программного обеспечения фирмы Microsoft ®.

Результат исследований. Исследованиями периферической крови опытных животных через месяц использования препаратов установлено следующее (Таблица 1).

Таблица 1 – Динамика физико-химических показателей крови коров после фармакокоррекции цеолитом и Полисорбом (M±m)

|

Показатель |

Фон |

Через 30 дней |

||

|

Группы |

||||

|

опытная 1 |

опытная 2 |

контрольная |

||

|

Относительная плотность эритроцитов, г/мм3 |

1,01±0,05 |

1,045±0,01 |

1,050±0,07 |

1,01±0,09 |

|

Скорость свертывания крови, мин |

8,18±1,03 |

7,03±0,17 |

5,72±0,14* |

8,08±0,85 |

|

Ретракция кровяного сгустка, час |

3,2±0,41 |

2,08±0,09 |

2,01±0,60* |

3,18±0,17 |

|

Вязкость крови, см/мин |

3,67±0,26 |

4,71±0,07 |

5,10±0,48 |

3,44±0,28 |

|

Скорость оседания эритроцитов (по Панченкову), мм/ч |

2,3±0,08 |

1,98±0,25 |

1,80±0,42 |

2,08±0,15 |

|

Осмотическая резистентность эритроцитов (ОРЭ), % изотон. р-ра |

0,75±0,02 |

0,71±0,03 |

0,67±0,02 |

0,74±0,40 |

|

Общий объем эритроцитов (гематокритная величина), л/л |

34,5±2,61 |

37,83±3,12 |

42,20±0,09 |

32,21±3,08 |

Степень достоверности по отношению к контролю: *Р˂0,05

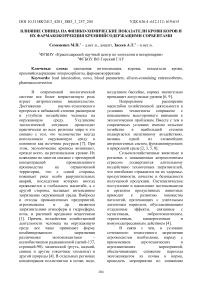

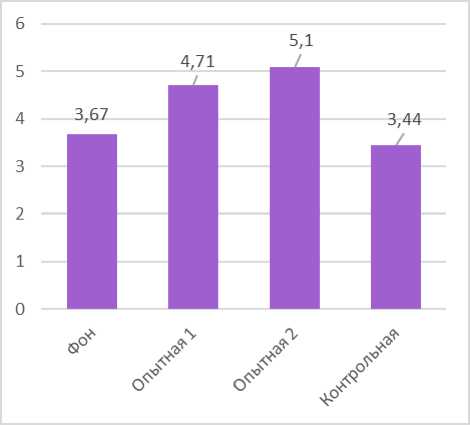

Исследуемые в динамике показатели характеризовались разнонаправленными величинами. Так, плотность эритроцитов до введения в рационы препаратов-сорбентов имела тенденцию к снижению (на 3,5 % от нижних границ нормы). После 30 дней исследований в опытных группах ее величина достигла референсных значений с приоритетом по второй опытной группе, тогда как у контрольных аналогов изменений данного показателя установлено не было (Рисунок 1). Поскольку поддержание относительной плотности эритроцитов зависит от регулирующих механизмов водного и минерального обменов, улучшение показателей в опытных группах может служить косвенным признаком лучшей усвояемости минеральной составляющей сорбентов, обладающих большим спектром макро- и микроэлементов.

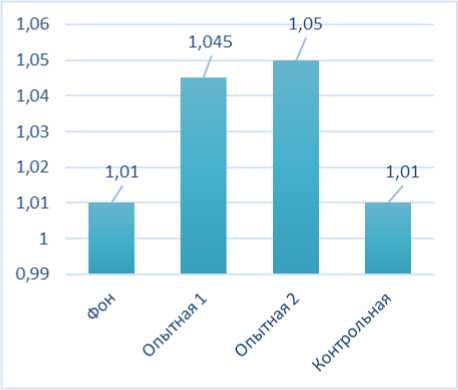

Ионы тяжелых металлов оказывают влияние на мембранную устойчивость эритроцитов, которая выражается в изменении плотности последних, имея прямую зависимость от концентрации и длительности воздействия поллютантов. В начале исследований скорость свертывания крови (гемокоагуляция) у коров составляла 8,18±1,03 мин. при норме 5-6 минут, что характерно для заболеваний, протекающих с нарушением сосудисто-тромбоцитарного гемостаза – сложного биологического процесса образования в крови нитей фибрина, который полимеризуется и образует тромбы на фоне развития тромбоцитопении. Однако использование цеолита и Полисорба ВП способствовало снижению времени формирования плазменного гемостаза на 14,1 % (первая опытная группа) и на 30,1 %, р˂0,05 (вторая опытная группа). При этом в группе коров, получавших Полисорб ВП, скорость свертывания крови достигла пределов видовой нормы. Различия с контролем по этой группе составили 29,2 % (Рисунок 2).

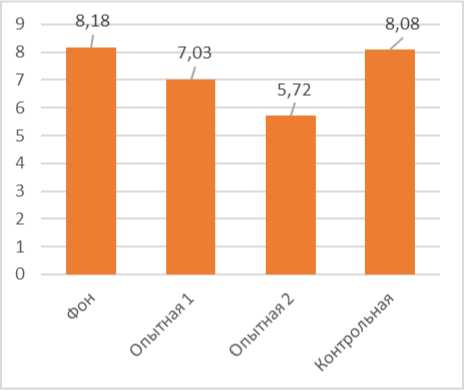

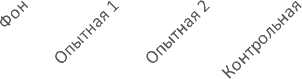

Ретракция кровяного сгустка (самопроизвольное сжатие кровяного свертка) сопровождается быстрым отделением сыворотки крови, при этом уменьшается объем крови за счет сокращения структурных элементов клеток. В нормальной крови образование кровяного сгустка и частичная ретракция происходит через 1-3 ч, а полное отделение сгустка от сыворотки – через 12-18 ч. В нашем эксперименте в крови коров второй опытной группы отмечено снижение времени ретракции относительно фоновых показателей на 37,2 % (Р˂0,05), первой опытной группы – на 35,0 % (Рисунок 3).

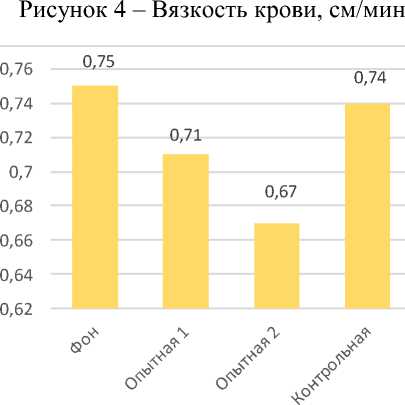

Вязкость крови определялась методом капельного вискозиметра. На основании чего установлено (Рисунок 4), что под действием сорбентов произошло увеличение данного показателя – на 28,3 и 38,9 % соответственно, что, в свою очередь, оказало влияние на скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Рисунок 1 – Относительная плотность эритроцитов, г/мм3

Рисунок 2 – Скорость свертывания крови, мин

Рисунок 3 – Ретракция кровяного сгустка, час

2,3

2,5

1,5

0,5

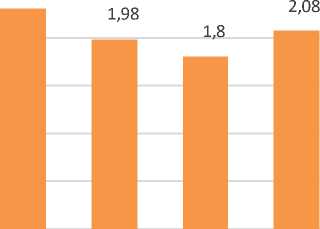

Рисунок 5 – Скорость оседания эритроцитов, мм/час

Рисунок 6 – Осмотическая резистентность эритроцитов (ОРЭ), % изотон. р-ра

Так, через месяц проведения фармакокоррекции, СОЭ в группе с применением ирлита снизилась на 13,9 %, а в группе с применением Полисорба ВП – на 21,7 % (Рисунок 5). Но, несмотря на положительную динамику, достичь границ референсных значений так и не удалось. При этом показатель СОЭ в группе контрольных коров оставался значимо высоким. Исходя из полученных результатов можно подтвердить данные, что СОЭ зависит, главным образом, от изменения свойств и состава крови, при котором наиболее важное значение имеет количество белков в крови, соотношение между белковыми фракциями, а также количеством эритроцитов и величиной их отрицательного электрического заряда.

При оценке осмотической резистентности эритроцитов установлено, что полный гемолиз крови в гипотоническом растворе в начале эксперимента наблюдался при концентрации 0,75±0,02 % (Рисунок 6). Применение корректоров способствовало положительному эффекту данного теста, указывая на уменьшение концентрации сфероцитов на 5,3 и 10,7 % соответственно по группам. Сфероциты являются осмотически менее стойкими клетками, которые легче лизируются в гипотоническом растворе по сравнению с нормальными эритроцитами. Подобным нарушениям цитоскелета эритроцитов сопутствует, как правило, микроцитарная нормохромная анемия и ретикулоцитоз. А одной из причин патологии и развития гемолитических кризов являются интоксикации. Уровень гематокрита имел устойчивую тенденцию к увеличению в опытных группах с приоритетом по второй группе. Его повышение к концу исследований составило 9,6 и 22,3 %.

Заключение.Таким образом, на основании проведенного исследования установлено негативное воздействие солей свинца на состав крови животных контрольной группы на фоне положительного влияния сорбентов минерального происхождения в опытных группах. При этом, при сравнительном анализе двух испытуемых препаратов наиболее положительный эффект был получен от применения Полисорба ВП.

Список литературы Влияние свинца на физико-химические показатели крови коров и их фармакокоррекция кремнийсодержащими сорбентами

- Авдеева, К. С. Экологическая роль пестицидов / К. С. Авдеева // Научный журнал молодых ученых. - 2015. - №1 (4). - С. 3-5. EDN: UJHDMX

- Алексахин, Р. М. Радиоэкология / Р. М. Алексахин // В мире науки: специальный выпуск. - 2015. - С. 87-95.

- Артеменко, А. П. Влияние тяжёлых металлов на организм крупного рогатого скота / А. П. Артеменко, А. А. Баранова // Аграрное образование и наука - 2016. - № 2. - С.5. EDN: TYJMPY

- Ган, О. И. Экологический кризис на Урале: генезис и характерные черты / О. И. Ган // Культура и экология - основы устойчивого развития России. Защита природного и культурного наследия. Ч. 1: Материалы Международного форума (г. Екатеринбург, 13-15 апреля 2015 г.). -Екатеринбург: УрФУ, 2015. - С. 38-46. EDN: VSOVPZ

- Гайсин, Р. С. Теория эволюции агропродовольственного рынка: учебное пособие с грифом УМО / Р. С. Гайсин. -М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. - 168 с. - Текст: непосредственный. EDN: QSELDH

- Ильязов, Р. Г. Адаптация агроэкосферы к условиям техногенеза / Р. Г. Ильязов, Ф. Х. Шакиров, Б. С. Пристер [и др.] //Казань: изд-во "ФЭН" Академии наук РТ. - 2006. - С. 2931. EDN: QKQIEZ

- Крупные радиационные аварии: последствия и защитные меры; монография / Р. М. Алексахин, Л. А. Булдаков, В. А. Губанов и др.; под общей ред. Л. А. Ильина и В. А. Губанова - М.: ИздАТ, 2001. - 752 с. 586656-113-1. - Текст: непосредственный. ISBN: 5-86656-113-1 EDN: YRWNXC

- Радиоактивность экосистем: учебное пособие / О. Р. Бадрутдинов, Р. С. Тюменев, Э. А. Шуралев, М. Н. Мукминов. - Казань: Казан. ун-т, 2017. - 201 с. - Текст: непосредственный. EDN: RWSCGN

- Detoxication agents and technologies for animal husbandry under conditions of anthropogenic pollution / L. L. Zakharova [et al.] // BIO Web Conf. - 27 (2020). - 00018.