Влияние урбанизации на процессы сохранения культуры и языка народа саха: социологический анализ

Автор: Ефимов В.С., Лаптева А.В., Михайлова Е.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается воздействие урбанизации на воспроизводство идентичности, культуры и языка народа соха в Республике Саха (Якутия). Приведены результаты социологического опроса, показывающие этнокультурные особенности поселенческих групп (сельские жители, горожане в первом и вторам поколении). Анализ полученных данных выявил существенные отличия городских жителей (особенно во втором поколении) от сельских по ряду социально-демографических и социально-культурных характеристик: планируют иметь меньшее число детей, слабее связаны с родовыми кланами, трансформируется их этническая идентичность, в повседневном общении семьи переходят на русский язык, снижается уровень причастности к народной культуре. Последствия урбанизации в полной мере проявятся через 20-25 лет, когда произойдет увеличение доли горожан во втором поколении среди населения в целом.

Северные народы, саха, якуты, урбанизация, демографические и культурные изменения, воспроизводство культуры и языка

Короткий адрес: https://sciup.org/145145725

IDR: 145145725 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.127-134

Текст научной статьи Влияние урбанизации на процессы сохранения культуры и языка народа саха: социологический анализ

В 2011 г. сотрудниками Сибирского и Северо-Восточного федеральных университетов было проведено этносоциологическое исследование коренного населения Якутии в рамках проекта «Форсайт Республики Саха (Якутия) – 2050». Концепция проекта и основные результаты опубликованы [Ефимов, Лаптева, 2012, 2014а, б; Борисова, Попова, Ефимов, 2013; Ефимов, Лаптева, Борисова, 2014; Республика Саха…, 2014; Mikhailova, Lapteva, Efimov, 2014]. Исследование включало 54 глубинных интервью экспертов и социологический опрос представителей коренных национально стей Республики Саха (Якутия), всего 1 800 респондентов, выборка репрезентативна по возрасту, полу и территориальному расселению*. Опрос позволил получить количественные данные о социально-демографических и социально-культурных изменениях, обусловленных процессами урбанизации. Одна из ключевых гипотез исследования заключается в том, что урбанизация во многом определяет настоящее и будущее народа саха. В 1900 г. доля горожан в Якутии составляла 3,7 % [Сивцева, 2010, с. 295], к 2012 г. она достигла 64 %, к 2050 г. может возрасти до 75 % (по «среднему» варианту демографического прогноза) [Республика Саха…, 2014, с. 178]. Предположительно урбанизация должна сопровождаться изменением ряда важных социально-демографических и этнокультурных характеристик народа саха: переходом к малодетной семье (один-два ребенка), сужением сферы применения якутского языка и одновременно более широким использованием русского, снижением интереса к народной культуре саха, трансформацией идентичности.

Воздействие урбанизации на демографическое и социально-культурное воспроизводство народа саха (якутов) уже становилось предметом научных исследований: демографическое воспроизводство изучалось С.А. Сукнёвой – отмечалось снижение рождаемости и в сельской местности, и в городах [2007]; функционирование якутского и русского языков, в частности в семейном общении, отражено в работах Н.И. Ивановой [2013а, б]; соотношение локальной, этниче ской и общероссийской идентичности проанализировано Л.М. Дробижевой [2002; Дроби-жева и др., 2012]. Новизна данного исследования заключается в используемой научной модели и методе: сформулированы вопросы социологической анкеты, позволяющие изучить ряд важных социальных и этнокультурных особенностей саха (якутов); выполнен сравнительный анализ соответствующих характеристик сельских жителей, горожан в первом и втором поколении; составлены «портреты» данных категорий респондентов.

Важно, что для якутского общества характерна большая доля горожан в первом поколении (их родители являются сельскими жителями) – 60 % городского населения, по данным настоящего исследования. Они, как правило, воспитывались в сельской среде, поддерживают связи с родственниками, проживающими в сельской местности, проводят там свободное время. Большая численность горожан в первом поколении «сглаживает» эффекты урбанизации. Поэтому для оценки возможного влияния последней в долгосрочной перспективе необходимо сравнить три группы:

-

1) горожан во втором поколении – родители также проживают в городе;

-

2) горожан в первом поколении – родители являются сельскими жителями;

-

3) сельских жителей – родители также проживают (или проживали) в селе.

Для анализа данных социологического опроса были сформированы соответствующие подвыборки (число респондентов в первой 260, во второй – 385, в третьей – 538). Они различались по возрастной структуре: среди горожан оказалось заметно больше молодых людей, среди жителей сел – лиц старших возрастных групп. Для того чтобы устранить эффекты влияния возраста, было проведено «выравнивание» возрастного состава в данных подвыборках. В качестве эталона использовалась возрастная структура выборки в целом, соответствующая структуре генеральной совокупности. Недостаточно или чрезмерно наполненные возрастные группы внутри подвыборок дополнялись посредством дублирования анкет респондентов нужного возраста или удаления избыточных (анкеты выбирались случайным образом).

Сравнение социально-демографических и культурно-языковых характеристик поселенческих групп

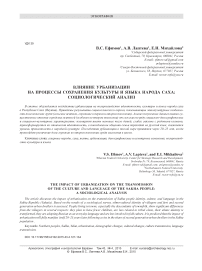

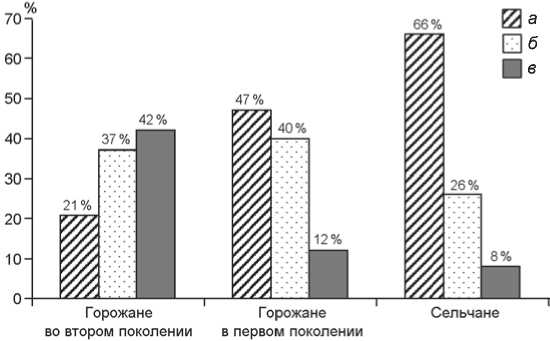

Включенность в состав рода. Род, родовой клан в течение столетий являлся одним из базовых социальных институтов народа саха – именно широкая группа связанных родством людей была основой передачи из поколения в поколение языка, национальных традиций, картины мира, ментальности. На вопрос анкеты «Можете ли вы назвать себя частью рода, родового клана?» большинство респондентов ответило «да, безусловно» (рис. 1). Среди горожан во втором поколении заметно больше, чем в других группах, тех, кто не чувствует себя включенным в родовой клан, – сумма от- ветов «скорее нет, чем да», «нет, не могу назвать» составляет 19 %.

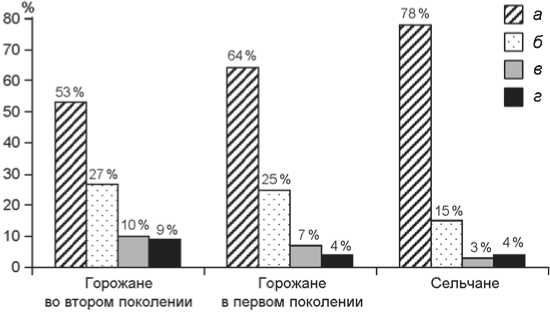

Ожидаемое число детей в семье. Для сельской местности в Якутии традиционно были характерны многодетные семьи, причем ориентация на многодетность сохранялась дольше, чем в среднем по России. Урбанизация приводит к уменьшению числа детей, рождаемых женщиной в течение жизни [Сукнёва, 2007]. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь, учитывая ваши жизненные условия?» Обнаруживается отчетливое различие между сельскими жителями и горожанами во втором поколении (рис. 2). Последние ориентируются в основном на двухдетную семью, почти треть (31 %) считает, что у них должен быть только один ребенок или совсем не будет детей, а четырех и более собираются иметь лишь 7 %. Сельские жители ориентируются на двух-трехдетную семью, менее двух детей хотят иметь 9 %, четырех и более - 25 %.

Горожане в первом поколении занимают промежуточное положение, их значительное количество в городах «сглаживает» картину демографических последствий урбанизации. В дальнейшем, по мере роста численности горожан во втором поколении именно они будут определять демографические процессы в народе саха в силу численного преоб- ладания городского населения над сельским. При этом может произойти переход от расширенного к суженному воспроизводству.

Характер этнической идентичности.

Респондентам было предложено ответить на вопрос, какие чувства они испытывают при осознании себя представителем своего народа. Ответы свидетельствуют о характере этнической идентичности. Она может быть определена как позитивная, если респондент чувствует гордость, радость, достоинство, уверенность, родство и причастность к наро- ду; негативная - ощущает тревогу и неуверенность, стесняется своей национальной принадлежности; амбивалентная - ничего не испытывает или испытывает «противоречивые чувства»*.

Во всех поселенческих группах преобладают респонденты с позитивной этнической идентичностью. Таких больше среди горожан (в первом поколении -

*При разработке анкеты и анализе данных использовался упрощенный вариант типологии идентичностей, разработанной Л.М. Дробижевой и ее коллегами [Аклаев и др., 1996].

Рис. 1. Распределение респондентов поселенческих групп по включенности в родовые кланы.

Ответы на вопрос анкеты «Можете ли вы назвать себя частью рода, родового клана?»: а - «да, безусловно»; б - «скорее да, чем нет»; в - «скорее нет, чем да»; г - «нет, не могу».

Рис. 2. Распределение респондентов по планируемому числу детей в семье.

а - ни одного; б - один; в - два; г - три; д - четыре; е - пять.

81 %, во втором - 79 %), несколько меньше среди жителей сел (76 %). Амбивалентная в равной степени представлена во всех группах (12-14 %). Респондентов с негативной этнической идентичностью среди сельских жителей несколько больше (11 %), чем среди горожан (5-9 %). Причинами этого могут быть об- щая неудовлетворенность условиями жизни в селе, которая «распространяется» на собственную национальность, либо бытовавшее в советскую эпоху отождествление якутов с «отсталыми деревенскими жителями»*.

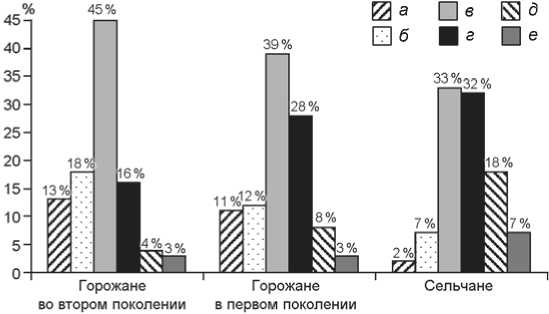

Рис. 3. Распределение респондентов по их самоидентификации.

Ответы на вопрос, кем в большей степени себя чувствуют: а – больше якутянином; б – и якутянином, и россиянином; в – больше россиянином; г – затрудняются ответить.

Рис. 4. Распределение респондентов по языку внутренней речи.

Ответы на вопрос, на каком языке удобно думать: а – на якутском; б – на русском и якутском одинаково; в – на русском.

ме того, здесь заметна доля лиц с российской идентичностью.

Язык внутренней речи (мышления). Респондентам предлагалось определить, на каком языке им удобнее думать о себе, о важных вещах в своей жизни – на якутском, русском либо одинаково на обоих. В сельской группе отчетливо преобладают те, кто предпочитает думать на якутском языке (рис. 4). Среди горожан в первом поколении их не на много больше, чем респондентов, которым одинаково удобно думать на якутском и русском. Существенно иное распределение ответов горожан во втором поколении: на якутском языке думают лишь 21 %, на обоих – 37, на русском – 42 %. Таким образом, урбанизация сопровождается вытеснением якутского языка в функции языка внутренней речи, мышления русским. Это начинает проявляться во втором поколении горожан.

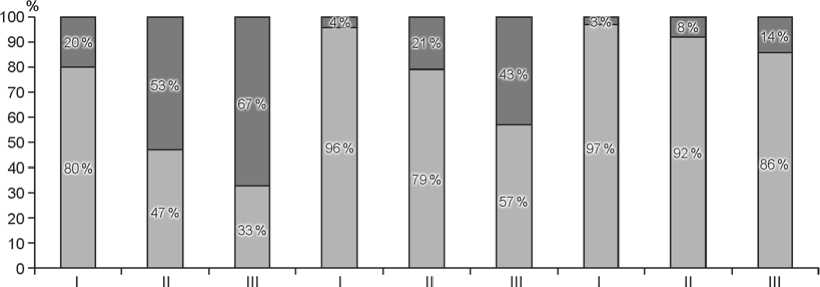

Использование якутского языка в повседневной жизни. Респондентам предлагалось ответить, на каком языке обсуждают домашние и личные дела они сами, их родители, дети (рис. 5). Подавляющее большинство сельских жителей в повседневной жизни общается на якутском языке. Среди горожан во втором поколении таких респондентов меньше половины и лишь 33 % их детей. Горожане в первом поколении занимают промежуточное положение в этом плане. Таким образом, в городах наблюдается вытеснение якутского языка русским в сфере повседневного общения. Оно обнаруживается при сопоставлении поколений – респондентов, их родителей и детей. Наиболее явно вытеснение

Самоидентификация респондентов. Респонденты отвечали на вопрос, кем они в большей степени себя чувствуют – якутянами или россиянами либо и якутянами, и россиянами одновременно* (рис. 3). Среди сельских жителей и горожан в первом поколении преобладают респонденты с якутской идентичностью (считают себя больше якутянами). Среди горожан во втором поколении таких заметно меньше. Это единственная группа, где превалируют ответы «чувствую себя и якутянином, и россиянином». Кро- якутского языка прослеживается у горожан во втором поколении.

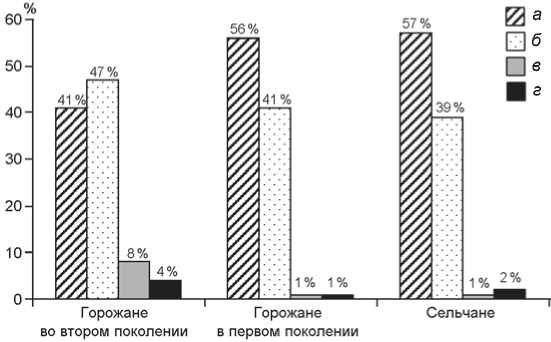

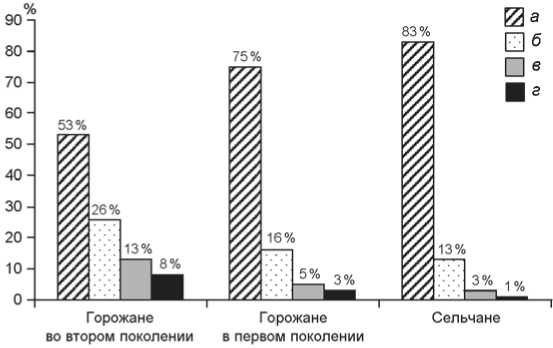

Намерение учить своих детей говорить на якутском языке. Перспективы сохранения якутского языка во многом зависят от субъективных установок его носителей – намерены они научить своих детей говорить на якутском языке или нет (рис. 6). Во всех группах преобладают респонденты, которые определенно имеют такое намерение, однако среди горожан во втором поколении их лишь 53 %. Таким образом, в сельских поселениях установки родителей способствуют воспроизводству якутского языка из поколения в поколение. В городах происходит их изменение: заметная часть респондентов либо не намерена учить своих детей говорить на якутском языке, либо не определилась в этом отношении. Данная тенденция более выражена в группе горожан во втором поколении.

Горожане Горожане Сельчане во втором поколении в первом поколении

Рис. 5. Распределение респондентов по языку, на котором обсуждают домашние и личные дела их родители (I), они сами (II), их дети (III). а - на русском; б - на якутском.

а

б

Значимые элементы народной культуры. Респонденты определяли, как много значат для них разные элементы народной культуры - национальные праздники, кухня, народные обычаи, обряды и т.д. (всего 11 пунктов). Предлагалось ответить на вопрос, какое место в их жизни занимает каждый из этих элементов (варианты ответа: «большое», «среднее», «никакое»). При анализе данных опроса подсчитывались доли респондентов, выбравших вариант «большое» (см. таблицу ).

Для сельских жителей характерна большая значимость всех элементов народной культуры. В жизни городского населения народная культура занимает меньше места: горожане во втором поколении в сред-

Рис. 6. Распределение респондентов по намерению учить своих детей говорить на якутском языке.

а - определенно да; б - скорее да; в - не знают; г - скорее нет, определенно нет.

Значимость элементов народной культуры для поселенческих групп

Активность респондентов в отношении культуры и традиций своего народа. Респондентам предлагалось несколько суждений: 1) я провел много времени, стараясь узнать как можно больше о своей этнической группе, ее истории, традициях, обычаях; 2) я активен в организациях или социальных группах, которые включают преимущественно членов моей этнической группы; 3) я горжусь своей этнической группой; 4) я соблюдаю традиции своей этнической группы. По каждому можно было выбрать один из вариантов ответа: «совершенно согласен», «скорее согласен», «скорее не согласен», «совершенно не согласен».

Больше всего тех, кто гордится своей этнической группой (42 %), соблюдает ее традиции (31 %), среди горожан в первом поколении (для сравнения: среди горожан во втором поколении – 33 и 22 % соответственно, среди сельчан – 34 и 29 %). Можно предположить, что перемещение из села в город вызывает определенный «всплеск» идентификационной активности, поскольку городские жители имеют больше контактов с людьми иных национальностей. Горожане во втором поколении адаптировались к среде, сравнительно богатой межэтническими взаимодействиями, и не отличаются в этом отношении от сельского населения.

«Портреты» жителей сел, горожан в первом и втором поколении

Сельские жители:

-

– в большей степени, чем горожане, включены в сообщества родственников (78 % респондентов чувствуют себя безусловно частью родового клана);

-

– ориентированы на более многодетную семью, чем горожане (планируют иметь двух или трех детей 33 и 32 % респондентов соответственно, четырех и более – 25 %);

-

– для них, как и для горожан, характерна в основном позитивная этническая идентичность (76 % респондентов, однако это несколько меньше, чем в других поселенческих группах), амбивалентная обнаруживается у 12 % респондентов, негативная – у 11 %, что больше, чем в других группах;

-

– среди сельских жителей в большей степени, чем среди горожан во втором поколении, преобладают респонденты с якутской идентичностью (57 %); доля тех, кто считает себя и якутянином и россиянином (39 %), меньше, чем в других поселенческих группах; ответы, свидетельствующие о российской идентичности (и утрате якутской), составляют лишь 1 %;

-

– значительно больше сельчан, по сравнению с горожанами, предпочитают думать на якутском языке (66 % респондентов); в равной мере удобно думать на якутском и русском 26 % респондентов, более удобно на русском – 8 %;

-

– в повседневном общении сельских жителей отчетливо преобладает якутский язык (97 % родителей респондентов, 92 % респондентов, 86 % их детей общаются на якутском);

-

– они в большей степени, чем горожане, нацелены на обучение своих детей якутскому языку (определенно будут учить 83 % респондентов);

-

– для сельчан, по сравнению с горожанами, характерна бóльшая значимость народной культуры (от 26 до 57 % ответов о том, что ее элементы занимают большое место в жизни);

-

– сельские жители, как и другие поселенческие группы, характеризуются средним уровнем активности в отношении культуры и традиций своего народа: гордятся своей этнической группой 34 % респондентов, соблюдают народные традиции – 29, посвятили много времени, узнавая о своем народе, его истории и традициях, – 16, активны в организациях и группах, включающих преимущественно саха, – 12 %.

Горожане в первом поколении:

-

– в большинстве (но меньше, чем сельские жители) включены в сообщества родственников (64 % респондентов чувствуют себя безусловно частью родового клана);

-

– ориентированы на двух- или трехдетную семью (39 и 28 % респондентов соответственно, планируют иметь одного ребенка 12 %, четырех и более – 11 %); наблюдается «сдвиг» в направлении к малодетности;

-

– для горожан в первом поколении в большей степени, чем для других поселенческих групп, характерна позитивная этническая идентичность (81 % респондентов), амбивалентная – у 14 % респондентов, негативная – у 5 %;

-

– среди них преобладают респонденты с якутской идентичностью (56 %); второе место занимают считающие себя и якутянами, и россиянами (41 %), ответов, указывающих на российскую идентичность, лишь 1 %;

-

– среди горожан в первом поколении близки доли тех, кому удобнее думать на якутском языке и кому одинаково удобно на якутском и русском (47 и 40 % соответственно); думать на русском языке предпочитают 12 % респондентов;

-

– в их повседневном общении преобладает якутский язык, однако в меньшей степени, чем у сельских жителей (на якутском языке общаются 96 % родителей респондентов, очевидно, это сельчане, 79 % респондентов, 57 % их детей); переселившись в город, саха расширяют использование русского языка в повседневной жизни;

-

– несколько меньше, чем сельчане, нацелены на обучение своих детей якутскому языку (определенно намерены учить 75 % респондентов);

-

– для них характерна более низкая, по сравнению с сельскими жителями, значимость народной культуры (от 18 до 53 % ответов о том, что ее элементы занимают большое место в жизни); в наибольшей степени сохраняется интерес к национальным праздникам, кухне, народным обычаям и обрядам, национальным видам хозяйственных занятий, традициям;

– это наиболее активная группа в плане приобщения к традициям народа саха: тех, кто гордится своим этносом, 42 %, соблюдает народные традиции – 31, посвятили много времени, узнавая о своем народе, его истории и традициях, – 16, активны в организациях и группах, включающих преимущественно саха, – 11 %.

Горожане во втором поколении:

-

– в меньшей степени, чем сельские жители, включены в сообщества родственников (считают себя безусловно частью родового клана 53 % респондентов, ответов «скорее нет, чем да» и «нет» 19 %, что больше, чем в других группах);

-

– ориентированы на одно- или двухдетную семью 18 и 45 % респондентов соответственно; планируют иметь трех детей 16 %, четырех и более – лишь 7 %;

-

– для них в основном характерна позитивная этническая идентичность (79 % респондентов), амбивалентная – у 12 % респондентов, негативная – у 9 %;

-

– среди горожан во втором поколении начинают преобладать те, кто считает себя и якутянином, и россиянином (47 % респондентов); доля носителей якутской идентичности (41 %) заметно меньше, чем в других группах, а российской – больше (8 %);

-

– резко выделяются среди других групп по языку внутренней речи: удобно думать на якутском языке лишь 21 % респондентов, на обоих – 37, на русском – 42 %.

-

– существенно отличаются и по языку повседневного общения: якутский используют 80 % родителей респондентов, но лишь 47 % самих респондентов и 33 % их детей; происходит переход к русскому как языку повседневного общения;

-

– меньше других групп ориентированы на обучение своих детей якутскому языку (определенно намерены учить 53 % респондентов);

-

– наиболее «дистанцированы» от народной культуры (получено от 12 до 39 % ответов о том, что ее

элементы занимают большое место в жизни); в наибольшей степени сохранился интерес к национальным кухне, праздникам, народным обычаям и обрядам, национальным традициям;

– в меньшей степени активны в отношении культуры и традиций своего народа: гордятся своей этнической группой – 33 %, соблюдают народные традиции – 22, посвятили много времени, узнавая о своем народе, его истории и традициях, – 17 (только по этому пункту они «не отстают» от других групп), активны в организациях и группах, включающих преимущественно саха, – 7 %.

Выводы

Проведенное сравнение трех поселенческих групп – жителей сел, горожан в первом и втором поколении – подтверждает гипотезу о том, что урбанизация сопровождается значимыми социально-демографическими и социально-культурными изменениями, несущими риски и для демографического воспроизводства якутского этноса, и для его воспроизводства как культурно-языковой общности. В настоящее время они не проявлены в полной мере, поскольку существенная часть городского населения – это горожане в первом поколении, которые по многим значимым параметрам еще близки к сельским жителям.

Исследование группы горожан во втором поколении позволяет более отчетливо выявить изменения и риски, связанные с урбанизацией. Эта группа отличается от других тем, что в меньшей степени включена в сферу действия родового клана, обеспечивающего трансляцию национального языка и культуры. Горожане во втором поколении больше ориентированы на малодетную семью – большинство планирует иметь двух или одного ребенка. В данной группе начинает преобладать сложная идентичность, сочетающая якутскую и российскую. Большинству горожан во втором поколении удобнее думать на русском языке или одинаково удобно на обоих (русском и якутском); в повседневном общении их семьи переходят на русский язык. Снижается уровень причастности к народной культуре – она занимает все меньше места в жизни горожан. Обсуждаемые изменения в полной мере проявятся через 20–25 лет, когда увеличится доля данной категории городских жителей среди населения в целом за счет пополнения детьми горожан в первом поколении.

Список литературы Влияние урбанизации на процессы сохранения культуры и языка народа саха: социологический анализ

- Аклаев А.Р., Дробижева Л.М., Коротеева В.В., Солдатова Г.У Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. -М.: Мысль, 1996. -382 с.

- Борисова У С., Попова Л.Н., Ефимов В.С. Экономические и этнокультурные процессы Республики Саха (Якутия): настоящее и будущее//Экономическая наука в различных культурных контекстах. -Prague: Charles Univ. in Prague, Fac. of social sciences. -2013. -C. 6-37.

- Дробижева Л.М. Российская и этническая идентичность: противостояние или совместимость//Россия реформирующаяся. -2002. -№ 2. -С. 213-244.

- Дробижева Л.М., Арутюнова Е.М., Бравин А. Д., Кузнецов И.М., Перебоева М.А., Рыжова С.В., Яковлева Э.Я. Идентичность и консолидационный ресурс жителей Республики Саха (Якутия)//ИНАБ. -2012. -№ 4. -С. 4-96.

- Ефимов В.С., Лаптева А.В. Форсайт Республики Саха (Якутия): концепция и базовые модели проекта//Веста. НГУЭУ -2012. -№ 1. -С. 105-123.