Влияние условий вегетации и генотипа на изменчивость основных количественных признаков яровой мягкой пшеницы в Красноярской лесостепи

Автор: Федосенко Денис Федорович, Никитина Вера Ивановна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение влияния условий вегетации и генотипа на изменчивость основных количественных признаков яровой мягкой пшеницы в Красноярской лесостепи. Результаты исследований 14 количественных признаков образцов яровой мягкой пшеницы трех групп спелости в 2017-2019 гг. показали, что изменчивость большинства из них обусловлена условиями вегетации и взаимодействием двух факторов «генотип × годы». Для всех групп спелости выявлена высокая доля влияния условий вегетации на фенотипическую изменчивость продолжительности межфазного периода всходы - колошение, колошение - восковая спелость, числа продуктивных побегов с единицы площади, высоты растений, массы 1000 зерен с главного побега, урожайности зерна. Существенная доля генотипической изменчивости характерна для числа зародышевых корней, длины колоса и зерен в главном колосе. Вклад взаимодействия двух факторов «генотип × годы» в процесс формирования числа зерен в главном колосе и боковых побегах, массы 1000 зерен с бокового побега был особенно значительным. Следует отметить низкую долю изменчивости, вызванную взаимодействием «генотип × годы» по продолжительности межфазного периода всходы - колошение. Отмечено снижение вклада генотипа в фенотипическую изменчивость от раннеспелой группы образцов к среднепоздней по количественным признакам: урожайности зерна, высоты растений, числа зерен в главном колосе и боковых побегах, массы 1000 зерен с главного колоса и боковых побегов. Только по одному признаку - выживаемость растений к уборке - наблюдается увеличение доли генотипической изменчивости от среднеранней группы образцов к среднепоздней. Для среднеспелых образцов наблюдается увеличение изменчивости, обусловленной генотипом, для продолжительности вегетационного периода и отдельных его фаз, длины колоса, числа продуктивных побегов по отношению к среднеранней и среднепоздней группе. При подборе родительских пар для гибридизации необходимо учитывать вклад как отдельного фактора, так и взаимодействия факторов в формирование количественных признаков.

Яровая пшеница, изменчивость, количественные признаки, гибридизация, генотип, условия вегетации, взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/140254751

IDR: 140254751 | УДК: 631.11(571.51) | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-1-43-48

Текст научной статьи Влияние условий вегетации и генотипа на изменчивость основных количественных признаков яровой мягкой пшеницы в Красноярской лесостепи

Введение. Каждый селекционер заинтересован в выявлении фенотипической изменчивости количественных признаков под влиянием факторов внешней среды при подборе исходного материала для гибридизации. Известно, что практически для всех качественных и количественных признаков в каждой географической зоне существует свое характерное генетическое их выражение, при котором достигается максимальная урожайность [1]. При подборе родительских пар для скрещивания имеет значение генетический компонент признака, который передается следующим поколениям [2]. Многие количественные признаки характеризуются широким диапазоном изменчивости в зависимости от генотипа и условий вегетации. Поэтому для каждой зоны необходимо знать долевое участие генотипа и факторов среды в их реализации.

Результаты изучения исходного материала в Красноярской лесостепи показали, что изменчивость количественных признаков яровой пшеницы зависит в первую очередь от условий вегетации и взаимодействия «генотип х годы» и в меньшей степени – от генотипа и случайных факторов [3].

Цель исследования : изучение влияния условий вегетации и генотипа на изменчивость основных количественных признаков яровой мягкой пшеницы в Красноярском крае.

Объект и методика исследования . Полевые исследования проводили на полях Красноярского НИИСХ, расположенных на территории ОПХ «Минино» в 4 км от г. Красноярска, в 2017–2019 гг.

Объектом исследования служили 33 образца яровой мягкой пшеницы трех групп спелости: среднеранняя, среднеспелая, среднепоздняя. В коллекцию вошли современные сорта сибирской селекции, перспективные селекционные номера, созданные на базе коллекции КНИИСХ, а также стародавние и сорта, не включенные в реестр допущенных к использованию в производстве, но используемые селекционерами в гибридизации.

Посев осуществляли в оптимальные для Красноярской лесостепи сроки (вторая – третья декада мая), сеялкой ССФК-7, в четырехкратной повторности с нормой высева 500 всхожих семян на 1 м2. Площадь делянок – 3,26 м2, учетная – 3 м2.

Постановку опытов, учеты и наблюдения проводили в соответствии с методикой государственного сортоиспытания [4, 5].

Результаты исследования. Вклад изучаемых факторов в формирование количественных признаков образцов яровой пшеницы достоверно различался по группам спелости.

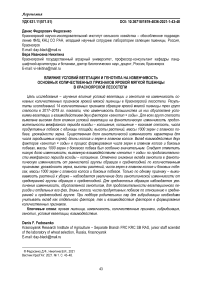

Существенная доля влияния генотипа на изменчивость у всех образцов независимо от группы спелости отмечена по числу зародышевых корней, длине колоса и зерен в главном колосе (рис. 1–3). Высокая доля влияния условий вегетации на фенотипическую изменчивость получена по продолжительности межфазного периода всходы – колошение, колошение – восковая спелость, числу продуктивных побегов с единицы площади, высоте растений, массе 1000 зерен с главного побега, урожайности зерна.

Взаимодействие «генотип × годы» показывает некоррелированную реакцию образцов пшеницы на изменение средовых факторов. Несовпадение рангов данных количественных признаков по годам при дисперсионном анализе дает вариансу, отражающую взаимодействие двух факторов (генотип × годы). Чем больше рангов будет не совпадать, тем выше доля изменчивости, обусловленная взаимодействием «генотип × годы». Для селекционера важно, насколько высока доля изменчивости, определяемая этим взаимодействием, и насколько она оказывает влияние на результаты оценки селекционного материала.

Доля влияния взаимодействия факторов «генотип × годы» была особенно значительной на формирование числа зерен в главном колосе и боковых побегах, массы 1000 зерен с бокового побега. Следует отметить низкую долю изменчивости, вызванную взаимодействием «генотип × годы» по продолжительности межфазного периода всходы – колошение.

Более высокая доля генотипической изменчивости характерна для среднеранних образцов по следующим признакам: числу зародышевых корней, озерненности главного колоса и боковых побегов, урожайности зерна, высоте растений, массе 1000 зерен с главного и бокового колоса, продуктивной кустистости по сравнению с другими группами спелости. Для перечисленных признаков доля изменчивости, обусловленная генотипическими различиями, значительно уменьшается по мере увеличения продолжительности вегетационного периода. Для среднеранней группы образцов основную долю влияния в изменчивость урожайности фактически в равной степени вносят условия вегетация и генотип (рис. 1).

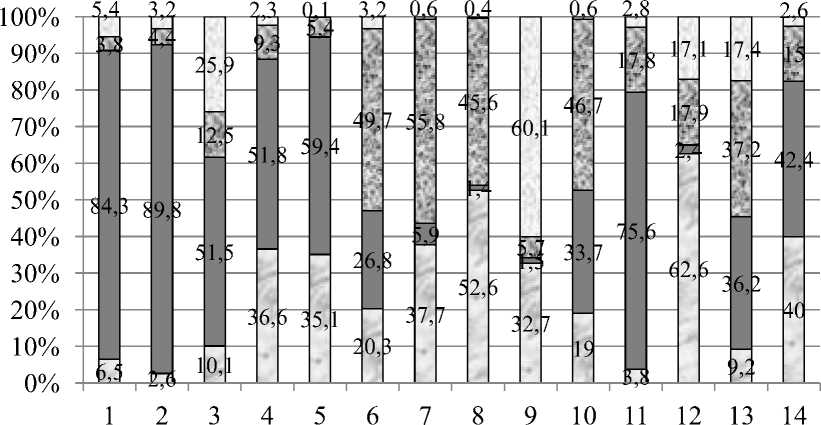

У среднеспелых образцов увеличивается зависимость от условий вегетации изменчивости урожайности (на 37,0 %), массы 1000 зерен с главного колоса (на 19,1), продуктивной кустистости (на 26,6), высоты растений (на 11,8), числа зародышевых корней (на 16,0), числа зерен в боковых побегах (на 9,1), выживаемости растений к уборке (на 8,4 %) по сравнению со среднеранней группой (рис. 2). Для данных образцов наблюдается увеличение изменчивости продолжительности вегетационного периода и отдельных его фаз, длины колоса, числа продуктивных побегов от генотипа по отношению к среднеранней и среднепоздней группе.

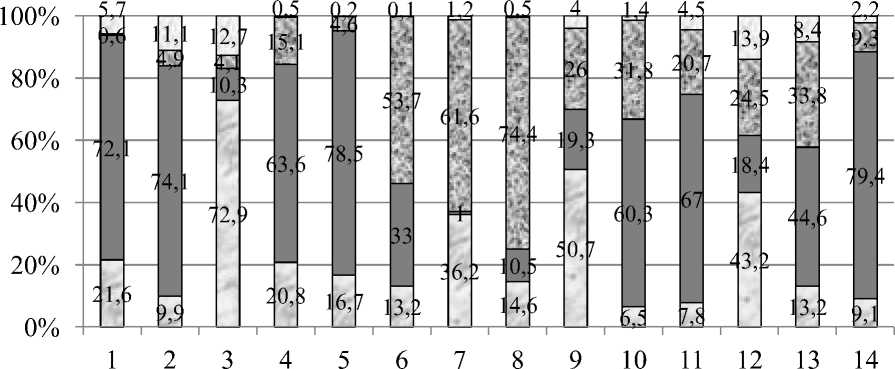

У среднепоздних образцов уменьшается вклад генотипа в формирование почти всех изучаемых признаков, кроме выживаемости растений к уборке (рис. 3). Для этого признака отмечается увеличение влияния генотипических различий на изменчивость по сравнению со среднеранней группой на 15,4 % и среднеспелой – на 11,4 %.

Увеличение зависимости изменчивости основной части количественных признаков от условий вегетации для среднепоздних и среднеспелых образцов можно объяснить более продолжительным вегетационным периодом, во время которого растения подвержены значительным колебаниям среднесуточной температуры воздуха, количества выпавших осадков.

□ Генотип (А) ■ Годы (В) □ Взаимодействие (AB) □ Случайные

Рис. 1. Доля влияния изучаемых факторов на изменчивость количественных признаков среднеранних образцов:

1 – всходы – колошение; 2 – колошение – восковая спелость; 3 – вегетационный период; 4 – высота растения; 5 – масса 1000 зерен гл.; 6 – масса 1000 зерен б.; 7 – число зерен в колосе гл.;8 – число зерен в колосе б.; 9 – длина колоса; 10 – продуктивная кустистость; 11 – число продуктивных побегов; 12 – число зародышевых корней; 13 – выживаемость растений к уборке; 14 – урожайность (достоверно при Р < 0,05)

□ Генотип (А) □ Годы (В) □ Взаимодействие (AB) □ Случайные

Рис. 2. Доля влияния изучаемых факторов на изменчивость количественных признаков среднеспелых образцов:

1 – всходы – колошение; 2 – колошение – восковая спелость; 3 – вегетационный период; 4 – высота растения; 5 – масса 1000 зерен гл.; 6 – масса 1000 зерен б.;

7 – число зерен в колосе гл.; 8 – число зерен в колосе б.; 9 – длина колоса; 10 – продуктивная кустистость; 11 – число продуктивных побегов;12 – число зародышевых корней; 13 – выживаемость растений к уборке;14 – урожайность (достоверно при Р < 0,05)

□ Генотип (А) □ Годы (В) □ Взаимодействие (AB) □ Случайные

Рис. 3. Доля влияния изучаемых факторов на изменчивость количественных признаков среднепоздних образцов:

1 – всходы – колошение; 2 – колошение – восковая спелость; 3 – вегетационный период; 4– высота растения; 5 – масса 1000 зерен гл.; 6 – масса 1000 зерен б.; 7– число зерен в колосе гл.;8 – число зерен в колосе б.; 9 – длина колоса; 10 – продуктивная кустистость;11 – число продуктивных побегов; 12 – число зародышевых корней; 13 – выживаемость растений к уборке; 14 – урожайность (достоверно при Р < 0,05)

Выводы . Фенотипическая изменчивость 14 количественных признаков яровой пшеницы имеет общие тенденции и особенности у разных групп спелости. Для всех групп спелости выявлена высокая доля влияния условий вегетации на процесс формирования продолжительности межфазного периода всходы – колошение, колошение – восковая спелость, числа продуктивных побегов с единицы площади, высоты растений, массы 1000 зерен с главного побега, урожайности зерна. Значительная амплитуда изменчивости по годам отмечена по числу зерен в главном колосе и боковых побегах, массе 1000 зерен с бокового побега, что вызвало существенный вклад взаимодействия «генотип × годы» в их развитие. Существенная доля влияния генотипа на изменчивость у всех образцов отмечена по числу зародышевых корней и зерен в главном колосе, длине колоса.

Генотипические особенности образцов пшеницы принимают большее участие в формировании количественных признаков среднеранних образцов, чем среднепоздних. При отборе среднеранних образцов для скрещивания необходимо обращать внимание на следующие при- знаки: урожайность зерна, число зародышевых корней, длину колоса, число зерен в главном колосе и боковых побегах, высоту растений и массу 1000 зерен с главного побега.

Для среднеспелых образцов основной вклад в фенотипическую изменчивость продолжительности вегетационного периода вносит генотип, поэтому важно отбор проводить по этому признаку. Для среднепоздних образцов при отборе представляет интерес наряду с числом зародышевых корней, длиной колоса, числом зерен в главном колосе и выживаемость растений к уборке.

Список литературы Влияние условий вегетации и генотипа на изменчивость основных количественных признаков яровой мягкой пшеницы в Красноярской лесостепи

- Герасименко В.Ф., Драгавцев В.А. Модель урожайности пшеницы на основе лимитирующих факторов среды и генотипа // Генетико-физиологические основы селекции озимой мягкой пшеницы: сб. науч. тр. Одесса: Изд-во ВСГИ, 1991. С. 59-65.

- Бороевич С. Принципы и методы селекции растений. М.: Колос, 1984. 344 с.

- Никитина В.И. Изменчивость хозяйственно ценных признаков яровой мягкой пшеницы и ячменя в условиях лесостепной зоны Сибири и ее значения для селекции: дис. … д-ра биол. наук. Красноярск, 2007. 426 с.

- Методика государственного сортоиспытания с.-х. культур (общая часть). Вып. 1. М.: Колос, 1985. 269 с.

- Методика государственного сортоиспытания с.-х. культур. Вып. 2. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры. М.: Колос, 1989. 194 с.