Внешняя торговля России и германских государств в 1815-1837 гг.: анализ статистики импорта и экспорта

Автор: Коваленко Мария Ильинична

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономическая история России в XIX - начале XX в.

Статья в выпуске: 1 (52), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Активное таможенное законодательство России и немецких стран после окончания Наполеоновских войн было обусловлено необходимостью перестройки торговых процессов. В центре внимания исследователей данной эпохи традиционно оказывались политические аспекты преобразований, в то время как экономический эффект реформ оставался в тени. Целью статьи является предметный анализ импорта и экспорта России и немецких государств. Задачи заключаются в характеристике основных предметов товарообмена и выявлении торговых трендов в обозначенный период. Методы. Комплексный компаративный анализ статистических источников отечественного и зарубежного происхождения вкупе с классическим историко-системным методом стали основой данного исследования. Результаты. В ходе проведенного исследования удалось выявить основные предметы экспорта и импорта между государствами: лес, поташ, рожь были основными товарами российского экспорта в немецкие страны, шелк был главным товаром вывоза из Пруссии в Россию. Также представлены динамические изменения в торговых отношениях на протяжении изучаемого периода. Обсуждение и заключение. Торговля между Россией и германскими государствами в изучаемый период времени была стабильной, создание Германского таможенного союза позитивно отразилось на динамике товарообмена. Полученные результаты открывают новые перспективы исследования торговых связей на немецком пространстве.

Внешняя торговля, германский таможенный союз, таможенное законодательство, импорт, экспорт, статистика

Короткий адрес: https://sciup.org/147218568

IDR: 147218568 | УДК: 93/94

Текст научной статьи Внешняя торговля России и германских государств в 1815-1837 гг.: анализ статистики импорта и экспорта

В начале XIX в. торговые потоки, традиционно связывающие европейские государства, претерпевали существенные изменения в связи с политическими потрясениями. С окончанием Наполеоновских войн германское пространство приобрело новый вид и статус: Германский союз был призван не допустить распространения революционных настроений и обеспечить политическое равновесие сил на территории бывшей Священной Римской империи. Вместе с тем экономические вопросы оставались вне компетенций Союзного сейма, поэтому германские правительства решали их самостоятельно путем активного законодательства и переговоров. Одной из наиболее острых проблем того времени было обилие таможенных границ, выступавших помехой на пути к воплощению идей фритредерства, провозглашенных на Венском конгрессе. Многочисленные таможенные заставы усложняли как внутригерманскую торговлю, так и внешнее сообщение с другими странами, поэтому широкое распространение получили проекты региональных таможенных союзов [6]. Наиболее успешным проектом оказался прусский таможенный тариф, постепенно распространивший действие на соседние государства и позднее включивший в прусскую таможенную систему большинство стран Германского союза. Для оценки эффективности этого проекта, который был реализован в 1833 г. и получил название Германского таможенного союза (ГТС), автором ранее была проанализирована динамика торговли России и Пруссии в указанный период [5].

Задача данной статьи заключается в подробной характеристике структуры экспорта и импорта на основе российских и немецких статистических данных.

Актуальность проблемы обусловлена скудным освещением экономической стороны формирования ГТС как первой организации международной экономической интеграции в Европе в отечественной и зарубежной литературе.

Обзор литературы

Историография обозначенной проблематики в основном включает в себя работы общего характера, посвященные изучаемой эпохе, и исследования политических аспектов внешней торговли России и Пруссии. Мы подготовили подробный обзор историографии в отдельной статье [3], здесь остановимся на ключевых исследованиях, освещающих структуру импорта и экспорта в российско-германской торговле.

Внешнеторговая политика России в годы Николая I и участие России во всемирной торговле в начале XIX в. получили освещение в трудах С. И. Гулишамбарова. В одном из них опубликован краткий обзор основных достижений правительства Николая I в хозяйственной сфере [2], а во втором предоставлен подробный анализ внешнеторговых связей России в обозначенный период с приведением статистических данных [1].

Особый интерес представляет литература, посвященная внешней торговле России на протяжении нескольких веков. Труд В. А. Бутенко рассказывает о менявшемся характере ввоза и вывоза товаров в Россию и определяет основных торговых партнеров страны в разные эпохи1. Автор говорит о преобладании торговли с Пруссией в рамках сухопутной торговли: обороты ее торговли с Россией за вторую четверть XIX в. увеличились более чем в 4 раза (с 6 до 25 млн руб.)2. Известный экономист И. М. Кулишер проводит подробный анализ важнейших торговых соглашений, заключенных между Россией и европейскими государствами, а также предоставляет сводную статистику внешней торговли [7]. Наиболее полную характеристику внешнеторговых оборотов России приводит С. А. Покровский, тщательно прослеживая внешнеполитические ориентиры страны и наблюдая за последствиями в торговой сфере, которые влекут за собой перемены в этих ориентирах [9].

В 1960-х гг. немецкий исследователь М. Кутц проанализировал внешнеторговые связи немецких государств, собрав статистику из региональных архивов и опубликованных сборников министерств финансов. В центре внимания автора была торговля германских стран и Великобритании, а также Франции [11], но через несколько лет он дополнил исследование данными обо всех торговых партнерах немецких стран [10].

Интерес к истории внешней торговли России в последние десятилетия возрос, но данные начала XIX в. до сих пор мало изучены. Статья А. В. Калинкина подводит итоги изученных явлений и обозначает новые направления возможных исследований по данной тематике [4]. Автор отмечает, что наиболее важным и ценным партнером для России в континентальной Европе в обозначенный период была Центральная Европа, в частности, страны германского пространства. Развитые экономические связи Пруссии и ганзейских городов делали их основными посредниками в русско-английской, русско-нидерландской и русско-французской торговле [4, c. 18].

Обзор литературы по обозначенной тематике свидетельствует о том, что детальный анализ статистических источников с целью выявления основных предметов экспорта и импорта между Россией и германскими государствами ранее не проводился.

Методы

Отметим, что основная трудность в анализе статистики торговли между сторонами заключается в различных обозначениях товаров в отечественных и иностранных источниках, нередко – в отсутствии данных за какой-либо промежуток времени и в системе измерения, принятой при первичной оценке статистики в каждой из сторон. Комплексный компаративный анализ статистических источников отечественного и зарубежного происхождения вкупе с классическим историко-системным методом стали основой данного исследования.

Результаты

В ходе проведенного исследования удалось выявить основные предметы экспорта и импорта между Россией и немецкими странами, динамика по ключевым товарам представлена на рис. 1, 1.2, 2–4, 4.2. Основными товарами российского экспорта в немецкие страны были лес, поташ, рожь. Большую долю в российском ввозе из Пруссии составляла шелковая продукция.

На рис. 5 мы отобразили изменения в торговых отношениях государств на протяжении изучаемого периода.

Обсуждение

Перейдем к характеристике экспорта из России в германские государства.

Экспорт из России в германские государства

В первой половине XIX в. Россия вывозила преимущественно сырье3. Главными предметами отпуска в 1825 г., по сведениям С. И. Гулишамбарова, были сало, лен, пенька, пшеница, щетина [2, c. 4]. Для выявле- ния ключевых торговых партнеров России мы обратились к данным о стоимости экспорта товаров в 1832 г., зафиксированным в работе баденского финансиста К. Небени-уса. При сравнении их со статистикой ежегодника внешней торговли за 1832 г. расхождений не выявили4.

Важнейшим партнером для России в 1832 г. была Великобритания (42 % от всего экспорта). За ней следовали Турция (9 %), Пруссия и Дания (по 7 %), Австрия (6 %). Колебания доли Пруссии в российском экспорте были незначительными, от 5 до 7 %, что наглядно подтверждает тезис о стабильности русско-прусской торговли [4, c. 18].

Отметим особую роль ганзейских городов в европейской торговле: северные немецкие города выполняли преимущественно посредническую функцию [4, c. 18], поэтому в контексте изучаемого вопроса торговых отношений России и немецких государств проблема товарообмена с Ганзой остается за рамками нашего исследования. На основе приведенной выше диаграммы можно сделать вывод, что Пруссия действительно была основным торговым партнером России на германском пространстве, поэтому в центре внимания будет именно это королевство. Мы привлекли также данные из исследования М. Кутца, которые показывают, что Пруссия была не основным, а единственным торговым партнером России на немецком пространстве, помимо ганзейских городов. Данные табл. 1 говорят об этом вполне определенно.

Бесспорным является факт транзита из России через Пруссию и ее таможенную зону, но установить точное количество такой продукции на основе имеющихся источников маловозможно.

Остановимся на ключевых товарах российского экспорта в немецкие государства.

Основные предметы российского экспорта

Основными предметами русско-германской сухопутной торговли были хлеб, сало, лен, пенька, льняное семя, кожи не- выделанные и щетина. Морем, как правило, осуществлялся транзит, преимущественно в Англию. Таким образом, основу экспорта составляли сырье и «жизненные припасы» (в совокупности до 98 % отпуска). А. В. Калинкин отмечает, что в этот период тенденции были очень устойчивыми, резких колебаний спроса не наблюдалось [4, c. 19].

Вывоз непосредственно в Пруссию был в середине XIX в., по-видимому, гораздо ниже статистических данных, ибо значительная часть вывозимых товаров проходила через Пруссию транзитом. Так, например, лес шел через прусские порты, дальше в Англию, Францию, Голландию; шерсть, доставляемую на бреславльские ярмарки, закупали не только немцы, но и английские, французские, бельгийские суконные фабрики; почти все русские меха, отправляемые морем в Любек или Штеттин или через австрийскую границу на Броды, свозили в Лейпциг, где их приобретали торговцы из стран Европы; полотна через ганзейские города вывозили в Америку [7, c. 270].

Из Пруссии хлеб вывозили за море через Штеттин, Данциг, Кенигсберг и другие порты Балтийского моря, также по Эльбе через Гамбург и по Рейну в Голландию. Ближайшие к Пруссии немецкие владения сбывали хлеб по Эльбе к Гамбургу и по Везеру к Бремену; из Мекленбурга отпуск хлеба производился через порты Росток и Висмар; Бавария, Вюртемберг и Баден сбывали хлеб в Швейцарию; из Рейнской Пруссии, Гессена и Бадена вывозили хлебные продукты в Западную Францию. Отпуск хлеба в первые годы существования ГТС значительно превышал привоз. В ГТС весь зерновой хлеб был обложен единообразной пошлиной – около 59 коп. серебром с четверти [8, c. 107].

Разница между началом XIX в. и его серединой невелика: еще не успел измениться характер экспорта. Хлеб, животное сало, лен и пенька занимали первые места и в том и в другом периоде, охватывая половину и более всего экспорта.

Таблица 1

Торговля Германии с Россией в 1827–1833 гг., в тыс. руб. асс. /

Table 1

Trade between Germany and Russia, 1 000 rub. assig.

|

Через Пруссию / Over Prussia |

Через ганзейские города / Over Hansa cities |

Вся Германия / Total Germany |

|||||||

|

Импорт / Import |

Экспорт / Export |

Сальдо / Balance |

Импорт / Import |

Экспорт / Export |

Сальдо / Balance |

Импорт / Import |

Экспорт / Export |

Сальдо / Balance |

|

|

1827 |

13 275,1 |

5 087,9 |

-8 187,2 |

7 374,5 |

25 266,4 |

+17 891,9 |

20 649,6 |

28 354,2 |

+7 704,6 |

|

1828 |

13 198,2 |

5 432,8 |

-7 765,4 |

7 119,9 |

24 285,6 |

+17 165,7 |

20 318,4 |

29 718,4 |

+9 400,0 |

|

1829 |

14 202,1 |

5 421,8 |

-8 780,3 |

8 811,2 |

23 991,9 |

+15 180,7 |

23 013,3 |

29 413,7 |

+6 400,4 |

|

1830 |

18 837,1 |

5 483,5 |

-13 353,6 |

12 021,8 |

21 259,2 |

+9 237,4 |

30 858,9 |

26 742,7 |

-4 116,2 |

|

1831 |

12 431,7 |

3 677,5 |

-8 754,2 |

7 769,6 |

20 980,2 |

+13 210,6 |

20 201,3 |

24 657,7 |

+4 456,4 |

|

1832 |

17 031,7 |

7 229,5 |

-9 802,2 |

7 622,6 |

28 654,6 |

+21 032,0 |

24 654,2 |

35 884,1 |

+11 229,9 |

|

1833 |

14 654,7 |

6 674,1 |

-7 980,6 |

5 735,0 |

23 575,2 |

+17 840,2 |

20 390,0 |

30 249,3 |

+9 859,3 |

Приступим к анализу объема экспорта по указанным предметам торговли.

Объемы российского экспорта в германские государства

Для характеристики объемов российского экспорта в германские государства были выбраны несколько товаров, занимавших ключевые места в российском экспорте, а именно: зерно (пшеница и рожь), пенька, лес и поташ. Для проведения детального анализа были взяты данные из российских ежегодников внешней торговли5, сводной статистики Т. Я. Валетова по экспорту товаров на основе этих ежегодников6 и сводной статистики немецкого исследователя М. Кутца [10, S. 347–348]. При сопоставлении материалов М. Кутца и отечественных источников удалось установить, что он взял данные из российских ежегодников, не приводя ссылки на первоисточник.

Данные в его статистике включают Пруссию и ганзейские города и вместе именуются «Германией». Таким образом, можно предположить, что отдельная статистика внешней торговли Пруссии либо не сохранилась, либо она не опубликована, либо не является репрезентативной для всего изучаемого периода. Вместе с тем именно работа М. Кутца позволила выявить наиболее важные товары в немецком вывозе из России.

На основе обозначенных данных мы рассмотрели долю немецких государств в российском экспорте в общем и долю Пруссии в немецком экспорте из России в частности по основным предметам российского экспорта того периода. В ходе анализа удалось сформировать ряд диаграмм; перейдем к их последовательной характеристике начиная с товаров наибольшего значения российско-немецкого импорта.

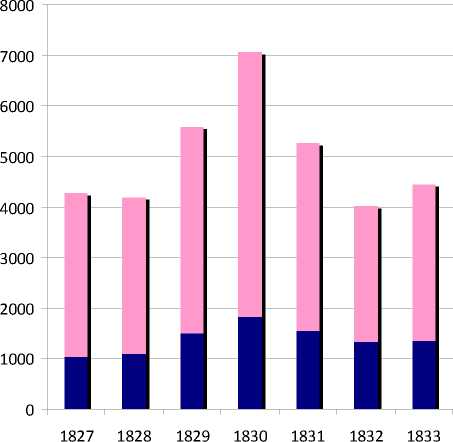

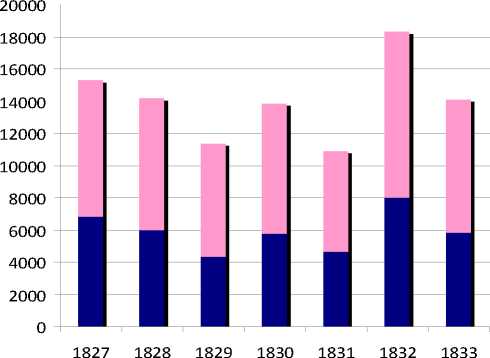

Вывоз поташа из России в 1827–1833 гг., тыс. руб. асс. / Total export of potash from Russia in 1827–1833, 1000 rub. assig.

-

■ Вывоз поташа в целом

-

■ Поташ, вывозимый в немецкие страны

Рис. 1. Суммарный экспорт поташа из России в 1827–1833 гг., тыс. руб. асс. / Total export of potash from Russia in 1827–1833, 1 000 rub. assig.7 [10, S. 347–348]

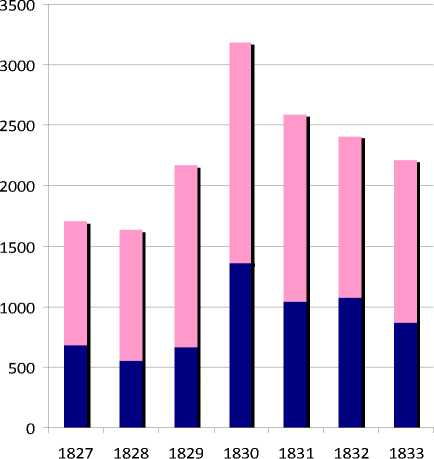

Вывоз поташа из России в немецкие страны в 1827–1833 гг., тыс. руб. асс. / Export of potash to German countries in 1827–1833, 1000 rub. assig.

-

■ Поташ, вывозимый в немецкие страны / Export of potash to German countries

-

■ Поташ, вывозимый в Пруссию / Export of potash to Prussia

Рис. 1.2. Вывоз поташа из России в немецкие страны в 1827–1833 гг., тыс. руб. асс. / Export of potash to German countries in 1827–1833, 1 000 rub. assig. 8 [10, S. 347–348]

Наибольшую долю от общего российского экспорта, которая приходится на немецкие государства, составляют потоки по- таша и леса (см. рис. 1). Объемы экспорта в Пруссию и его доля в торговых потоках этих товаров обозначены на рис. 1.2 и 2.

Объем поташа, направляемого в немецкие страны, ежегодно составлял около 30 % от общего вывоза поташа из России; доля Пруссии колебалась от 25 % в 1829 г. до 40 % в 1830 г. (см. рис. 1.2).

Участие немецких государств в экспорте российского леса колебалось от 22 до 25 % 9 [10, S. 347–348]. Ранее озвученный тезис, что вывозимые товары предназначались не только для немецких стран, но и для дальнейшей перепродажи, предположительно актуален именно для экспорта леса, так как Пруссия, имевшая стабильно 45–50 % в экспорте российского леса (см. рис. 2), недостатка в древесине не испытывала – достаточно посмотреть на географическую карту королевства.

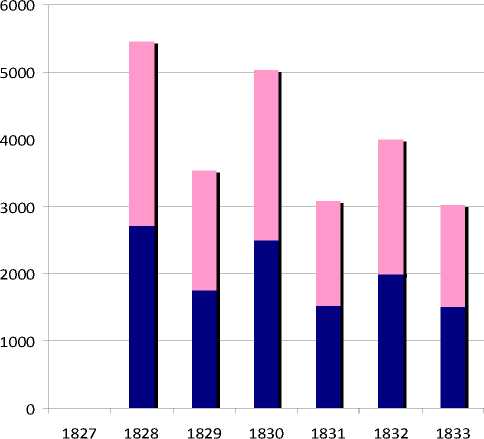

Вывоз леса из России в немецкие страны в 1827–1833 гг., тыс. руб. асс. / Export of wood to German countries in 1827–1833, 1000 rub. assig.

-

■ Лес, вывозимый в немецкие страны / Export of wood to German countries

-

■ Лес, вывозимый в Пруссию / Export of wood to Prussia

Рис. 2. Вывоз леса из России в немецкие страны в 1827–1833 гг., тыс. руб. асс. / Export of wood to German countries in 1827–1833, 1 000 rub. assig.10 [10, S. 347–348]

Что касается пшеницы и пеньки, то тут доля германских государств оказалась совсем незначительной: пшеница составляла менее 1 % ежегодно, а пеньку вывозили в немецкие страны в размере 7–10 % от общей стоимости11 [10, S. 347–348].

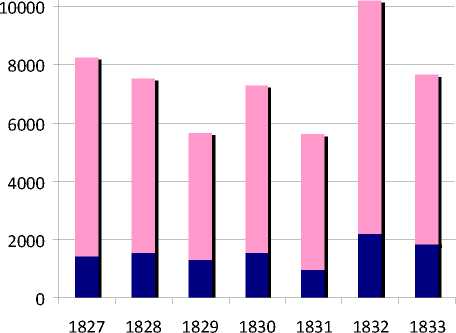

Вывоз ржи был значительно выше, а в 1830 г. достиг 32 %, после чего тренд пошел на спад12 [10, S. 347–348]. Пруссия импортировала в среднем около 25 % ржи из России (см. рис. 3). Достоверно выяснить причины такой нестабильности в отношении ржи не удалось; можно предположить, что это было связано с революцией 1830 г. и страхом голода.

Проведенный анализ основных предметов экспорта позволяет сделать предварительный вывод об относительной стабильности торговых связей между немецкими государствами и Россией и сырьевом характере экспорта в изучаемый период времени.

Вывоз ржи из России в немецкие страны в 1827–1833 гг., тыс. руб. асс. / Export of rye to German countries in 1827–1833, 1000 rub. assig.

-

■ Рожь, вывозимая в немецкие страны / Export of rye to German countries

-

■ Рожь, вывозимая в Пруссию / Export of rye to Prussia

Рис. 3. Вывоз ржи из России в немецкие страны в 1827–1833 гг., тыс. руб. асс. / Export of rye to German countries in 1827– 1833, 1 000 rub. assig.13 [10, S. 347–348]

Обратимся к характеристике структуры вывоза основных товаров из немецких государств в Россию.

Импорт России из германских государств

В первой половине XIX в. Россия получала из-за границы материалы для обработки и изделия заграничных фабрик14. Ввоз в 1825 г. включал следующие товары: сахарный песок, хлопок, кофе, чай, бумажные и шелковые изделия, шерсть, виноградные вина, напитки, соли [2, c. 4].

Как и в экспорте, доля Великобритании в импорте значительно преобладала (35 % от общей стоимости вывезенных товаров). Затем следовали ганзейские города, главные посредники в континентальной Европе (17 %) [12, c. 449]. Доля Пруссии в российском импорте составляла лишь 4 %, за период с 1830 по 1837 г. она колебалась в пределах от 2 до 9 %. Пика она достигла в 1834 г., а минимума – в 1831 г. Можно предположить, что такой взлет связан с учреждением ГТС и увеличением внешнеторговой активности других немецких государств, однако точные выводы на основании имеющихся источников сделать затруднительно.

Рассмотрим основные товары немецкого импорта в Россию. Как и в случае с экспортом, фокус исследования будет направлен больше на предметы русско-прусской торговли.

Основные предметы российского импорта из немецких стран в 1815–1837 гг.

В области общего ввоза разница между началом и серединой XIX в. небольшая, как и в случае с экспортом. В начале XIX в. в большом количестве завозили готовые ткани – фабрикат; в середине века – уже полуфабрикат – бумажную пряжу, которую перерабатывали в ткани. В конце века последние уступили место сырью – хлопку, для выполнения в России всего процесса производства – и прядения, и ткачества [7, c. 302]. Таким образом, в изучаемый период в импорте преобладала готовая продукция (на «изделия» приходилось до 65 % ввоза) [4, c. 19].

Пряденый шелк доставляли в Россию почти исключительно из Италии, но не напрямую: частично шелк шел через сухопутную границу, частично – через ганзейские Штеттин и Любек, на пароходах [8, c. 103].

Объемы российского импорта из немецких стран в 1815–1837 гг.

Для характеристики объемов российского импорта из германских государств мы выбрали несколько товаров: сахар (сырец), шелковые изделия, шерстяные изделия и хлопчатобумажную продукцию. Метод и источники анализа схожи с характеристикой экспорта. Отметим ценность работ Т. Я. Валетова15 и М. Кутца [10, S. 347–348] для проводимого исследования, а также сведения из ежегодников внешней торговли16, послужившие отправным пунктом для характеристики импорта в изучаемый период.

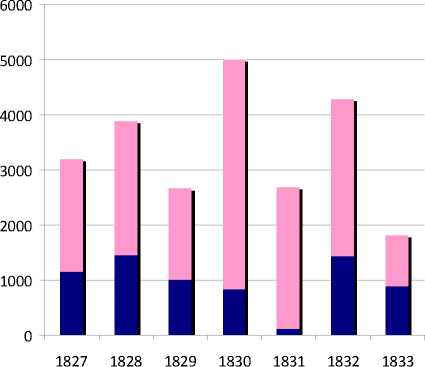

Наибольший процент немецкого ввоза в Россию касается шелковой продукции: он составлял 45–50 % от общего ввоза (см. рис. 4). Соответственно, здесь проявляется роль немецких государств как одного из важнейших торговых посредников России. Доля Пруссии в российском импорте шелковых изделий составляла не более 25 % ежегодно на протяжении 1827–1833 гг. (см. рис. 4.2).

Процент импорта из германских государств других обозначенных нами товаров, а именно сахара-сырца, шерстяных и хлопчатобумажных изделий, не превышал 10 %, что показывает незначительные потоки этих товаров из немецких стран в Россию. Однако установленная стабильность этих связей говорит об устойчивых отношениях между сторонами по торговле данными предметами.

Таким образом, российско-немецкая торговля 1820–1830-х гг. носила относительно устойчивый характер как в экспортном, так и в импортном отношении.

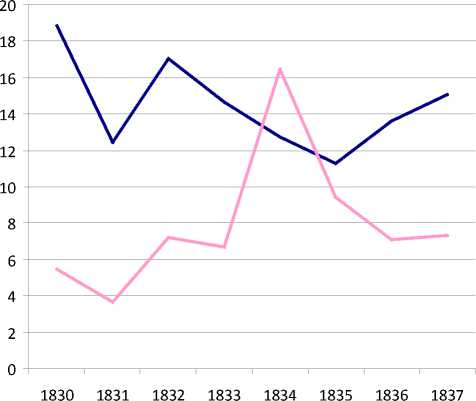

Перейдем к обзору динамики экспорта и импорта Пруссии в 1830–1837 гг., отображенной на рис. 5.

Динамика свидетельствует о пике экспортной активности 1830 г., который не был достигнут в 1830-е гг. Следует от-

Ввоз шелковых изделий в Россию в 1827–1833 гг., тыс. руб. асс. / Total import of silk production to Russia in 1827–1833, 1000 rub. assig.

-

■ Ввоз шелковых изделий в общем / Total import of silk production

-

■ Шелковая продукция, ввозимая из немецких стран / Import of silk production from German countries

Рис. 4. Суммарный импорт шелковых изделий в Россию в 1827–1833 гг., тыс. руб. асс. / Total import of silk production to Russia in 1827–1833, 1 000 rub. assig.17 [10, S. 347–348]

Ввоз шелковых изделий из немецких стран в Россию в 1827–1833 гг., тыс. руб. асс. / Import of silk production from German countries to Russia in 1827–1833, 1000 rub. assig.

-

■ Шелковая продукция, ввозимая из немецких стран / Import of silk production from German countries

-

■ Шелковая продукция, ввозимая из Пруссии / Import of silk production from Prussia

Рис. 4.2. Ввоз шелковых изделий из немецких стран в Россию в 1827– 1833 гг., тыс. руб. асс. / Import of silk production from German countries to Russia in 1827–1833, 1 000 rub. assig.18 [10, S. 347–348]

Динамика стоимости прусского ввоза и вывоза из России в 1830–1837 гг., руб. / Export and import Prussian trends in trade with Russia, 1830–1837, mln rub.

^^^^^^ Стоимость вывоза /

Export

^^^^^^ Стоимость ввоза / Import

Рис. 5. Динамика стоимости прусского ввоза и вывоза из России в 1830–1837 гг., млн руб. / Export and import Prussian trends in trade with

Russia, 1830–1837, mln rub.19

метить, что график включает показатели по всем товарам, вывезенным из России в Пруссию. Резкий спад в 1831 г. вполне закономерен ввиду этого, а спад 1832– 1835 гг. мы склонны отождествлять с установлением новых таможенных порядков на прусской территории и расширением таможенной зоны.

Уверенный тренд взлета торговой активности, набирающий обороты с 1835 г., говорит нам об эффективности механизмов ГТС в качестве общегерманской экономической структуры.

Заключение

На основании проведенного анализа мы можем сделать вывод, что Пруссия была для России преимущественно рынком сбыта сырьевой продукции (лес, поташ) и связующим звеном в общеевропейском обмене колониальными товарами, в частности, шелком. Также в изучаемый период Пруссия играла ключевую роль в транзит- ной торговле российским сырьем, в первую очередь лесом.

Многолетние экономические связи продолжали сохранять устойчивый характер в преддверии масштабных таможенных преобразований на немецком пространстве. Российская торговля с Пруссией, равно как и с другими немецкими государствами, включенными М. Кутцем в понятие «Германия», была довольно стабильной до образования ГТС. Создание таможенной системы, включающей несколько немецких государств, явно отразилось на их внешней торговле с Россией, и новые внешнеторговые отношения будут предметом дальнейшего исследования.

Jelektronnyj nauchno-obrazovatel’nyj zhurnal Istorija = Electronic scientific and educational journal “History”. Moscow, 2021. Iss. 3. (In Russ.).

Список литературы Внешняя торговля России и германских государств в 1815-1837 гг.: анализ статистики импорта и экспорта

- Гулишамбаров С. И. Всемирная торговля в XIX в. и участие в ней России. – СПб. : Типография В. Киршбаума, 1898. – 249 c.

- Гулишамбаров С. И. Итоги торговли и промышленности России в царствование императора Николая I. 1825–1855 гг. – СПб. : Типография В. Киршбаума, 1896. – 74 с.

- Диомидова М. И. Создание Германского таможенного союза в отечественной и зарубежной историографии // Электронный научно-образовательный журнал «История». – 2021. – Вып. 3.

- Калинкин А. В. Внешняя торговля России в первой половине XIX в. // Документ. Архив. История. Современность : сб. науч. тр. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2006. – Вып. 6. – С. 13–35.

- Коваленко М. И. Внешняя торговля России и германских государств в 1815–1837 гг. в контексте таможенных преобразований // Исторический журнал: научные исследования. – 2020. – № 6. – С. 145–158.

- Коваленко М. И. Формирование Германского таможенного союза: на пути к «Договору о таможенном объединении» 1833 г. // Исторический журнал: научные исследования. – 2020. – № 4. – С. 170–187.

- Кулишер И. М. Очерк истории русской торговли. – Петроград : Атеней, 1923. – 328 с.

- Небольсин Г. Статистическое обозрение внешней торговли России, удостоенное Русским Географическим обществом полной Жуковской премии : в 2 ч. – СПб. : Типография Департамента внешней торговли, 1850.

- Покровский С. А. Внешняя торговля и внешняя торговая политика России. – М. : Международная книга, 1947. – 404 с.

- Kutz M. Deutschlands Aussenhandel von der franzoesischen Revolution bis zur Gruendung des Zollvereins. – Wiesbaden, 1974. – 395 S.

- Kutz M. Studien zum deutschen Aussenhandel, insbesondere zum Handel mit England und Frankreich von der franzoesischen Revolution bis zur Gruendung des Zollvereins. – Bonn, 1968. – 268 S.

- Nebenius K. F. Der deutsche Zollverein, sein System und seine Zukunft. – Karlsruhe, 1835. – 492 s.