Внеурочная культурно-досуговая деятельность как средство формирования готовности регионального социума к инклюзивному образованию (на материале Астраханской области)

Автор: Симонова Татьяна Николаевна, Волгуцкова Екатерина Измайловна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 7, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы организации внеурочной культурно-досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Подчеркиваются мотивирующие возможности внеурочной культурно-досуговой деятельности в раскрытии личностного потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, в обогащении их социального опыта. Затрагивается тема реализации инклюзивного образования, его специфики в Астраханском регионе, обусловленной сложившимися поликультурными особенностями края и стремлением местного социума к сохранению старых социальных установок. Представлены результаты исследования готовности социума (в лице родителей, педагогов и детского сообщества) к инклюзивному образованию. Они позволяют сделать вывод о низкой региональной готовности к принятию идей инклюзии. На примере регионального проекта - фестиваля доказывается гипотеза об эффективности совместной культурно-досуговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и их нормотипичных сверстников в решении проблем инклюзивного образования.

Внеурочная культурно-досуговая деятельность, готовность социума, инклюзивное общество, инклюзивная культура, инклюзивное пространство, дети с ограниченными возможностями здоровья, нормотипичный ребенок

Короткий адрес: https://sciup.org/14940372

IDR: 14940372 | УДК: 371.8:376.3(470.46) | DOI: 10.24158/spp.2018.7.16

Текст научной статьи Внеурочная культурно-досуговая деятельность как средство формирования готовности регионального социума к инклюзивному образованию (на материале Астраханской области)

Одной из часто и широко обсуждаемых проблем в современном российском обществе является идея инклюзии, разрабатываемая за рубежом уже более 30 лет. В международной концепции инклюзивное образование рассматривается шире и включает инклюзивную политику, инклюзивную практику и инклюзивную культуру [1].

При этом используется глобальный подход к построению инклюзивного общества, изменению всех его институтов таким образом, чтобы они благоприятствовали включению любого «другого» в жизнедеятельность. Предполагается, что такое включение содействует интересам всех членов общества, росту их способности к самостоятельной жизни, обеспечению равенства их прав и т. п. [2].

В российском обществе также сформировалось понимание того, что инклюзивное образование как часть культуры общества должно строиться на прочном фундаменте. И этот фундамент составляют культура и совместная деятельность.

Такое понимание инклюзивного процесса находим в работах ряда авторов, ориентирующих на создание условий вызревания общих культурных ценностей, формирования общей картины мира, освоения языка общения, разнообразных форм рефлексии, т. е. на формирование социокультурной общности [3].

С одной стороны, при рассмотрении препятствий на этом пути часто можно встретить аргумент неготовности общества в целом к достижению этой цели [4]. С другой, мы видим всплеск активности деятелей культуры в этом направлении: протеатр, танцы на колясках, музей без барьеров и др. Это прогрессивное движение в направлении построения включающего общества совместно с людьми, имеющими физические и психические особенности развития, является мощным ресурсом для культурных форм общения и деятельности [5].

В системе специального образования давно и успешно осуществляется внеурочная культурно-досуговая деятельность. Внеурочная деятельность позволяет ребенку раскрыться в том или ином направлении и почувствовать свою значимость, компетентность в данной сфере жизни. Являясь неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса учреждения, вследствие своей добровольности, меньшей регламентируемости временны́ ми рамками внеурочная культурно-досуговая деятельность располагает дополнительными и более существенными по сравнению с учебным процессом возможностями влияния на формирование личностных качеств школьников. По мнению А.С. Степановой и Л.В. Степановой, внеурочная деятельность способствует достижению личностных результатов, интересов и потребностей учащегося при том, что он сам выбирает ее [6].

Таким образом, благодаря данному виду деятельности обогащается опыт коллективного взаимодействия, сотворчества школьников в определенном аспекте, что в совокупности дает большой воспитательный эффект, так как ставит школьников с нарушением интеллекта перед необходимостью прислушиваться к мнению товарищей, понимать и чувствовать их настроение, вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам других и обеспечивает социализирующий эффект.

Кроме того, внеурочная культурно-досуговая деятельность способствует формированию детской инвалидной субкультуры. Для данной субкультуры характерно своеобразное мировосприятие окружающего мира, времени и пространства, способов взаимодействия. Но это – закрытое социокультурное пространство, ограниченный опыт освоения культуры детей [7].

Потенциал культурно-досуговой деятельности как перспективной для обогащения социального опыта ребенка с ограниченными возможностями здоровья используется не в полной мере.

Следует отметить, что столь сложные вопросы недостаточно освещаются в педагогической науке. Участие в построении инклюзивного социокультурного пространства предполагает осознанное принятие возможности изменения своей жизненной стратегии, иначе вторжение в него лиц с иной идентичностью будет восприниматься как враждебное или разрушительное, что неизбежно вызовет сопротивление со стороны как здорового, так и инвалидного сообщества.

Изучая проблемы системного внедрения практики инклюзивного образования на всем пространстве РФ, С.В. Алехина отмечает различие ее успешности в регионах, что обусловлено как социоэкономическими, так и культурными факторами [8].

Совершенно очевидно, что условия формирования инклюзивного общества, как и проблемы, возникающие на этом пути, отличаются в мегаполисах и провинциальных городах, которые занимают бо́льшую часть территории России. Модели региональной культуры Астраханской области изначально складывались на основе поликультурной модели с элементами монокультурности, что обусловлено особым геополитическим положением края [9].

Региональная динамика Астраханской области имеет специфику местных условий, прочно сложившихся связей, хозяйственно-политические и социокультурные особенности, стремление общества к сохранению старых социальных установок. Указанные обстоятельства обнажили проблему и определили проблемное поле исследования – готовность профессионального сообщества и широкой общественности к участию в построении инклюзивной культуры и инклюзивного образования в регионе.

В качестве основного метода исследования использовалось открытое анкетирование, в котором приняли участие 100 человек: 35 родителей, 35 педагогов и 30 учащихся.

Исследование проводилось в рамках подготовки и реализации масштабного проекта-фестиваля «Равные права при разных возможностях», организованного при поддержке социальных партнеров ООО «Газпром энерго».

Анкета включала несколько разделов, вопросы внутри которых были сгруппированы в определенные блоки. Первый раздел посвящен исследованию отношения конкретного контингента респондентов к совместному обучению детей с проблемами в развитии и обычных детей. Вопросы второго блока были направлены на изучение условий, при которых возможно создание психологически комфортной инклюзивной среды.

Обработка результатов первичного анкетирования показала, что 63 % родителей считают невозможной организацию совместного обучения, так как ребенок с ОВЗ потребует более пристального внимания со стороны педагога, что, по их мнению, приведет к снижению успеваемости остальных детей, поскольку им будет уделено меньшее внимание учителя. Только 8,3 % родителей готовы принять идею инклюзивного обучения, 28,7 % не имеют четкой позиции по этому вопросу.

Индифферентная позиция респондентов расценивается нами как неготовность участвовать в инклюзивном процессе, и, следовательно, свидетельствует о слабом интересе к рассматриваемой проблеме.

На вопрос о том, где, по мнению родителей, должны обучаться дети с ОВЗ, 62 % участников назвали специальные коррекционные образовательные учреждения. 33 % респондентов полагают, что дети с ОВЗ могут обучаться в общеобразовательных школах, но в отдельных классах. Только 5 % родителей считают, что дети с ОВЗ должны обучаться в общих классах с нормально развивающимися сверстниками.

Не столь однозначны ответы педагогов: из них только 24,5 % категоричны во мнении, что инклюзивное образование невозможно, 58 % педагогов готовы решать вопросы инклюзии. Следует обратить внимание на 17,5 % учителей с неопределенной позицией, ответивших на вопрос о целесообразности введения инклюзивного образования «не знаю», что может свидетельствовать как о слабой методической и технологической информированности, так и о психологической неготовности.

Что касается учащихся, то 53,4 % определенно отрицательно высказались о включении детей с ОВЗ в обычные классы, а 46,6 % не задумывались об этом. Данные результаты вполне соотносимы с теми, которые были получены при анкетировании родителей, чье мнение, несомненно, влияет на позицию детей.

Анализируя ответы респондентов, мы выявили факторы, препятствующие инклюзивному образованию в изучаемом регионе:

-

– нежелание родителей обучать своих детей с детьми с ОВЗ – 78 %;

-

– негативная реакция со стороны других учеников – 76 %;

-

– сомнения самих учеников с ОВЗ и психологическая неготовность войти в незнакомый для них круг общения и школьную среду – 70 %.

Позиция респондентов относительно возможных барьеров к инклюзивному обучению выглядит следующим образом: возникновение конфликтов в коллективе – 50 %, снижение интереса к урокам и занятиям у здоровых детей – 38 %, снижение успеваемости – 38 %.

Ожидания респондентов, высказавшихся положительно об инклюзивном обучении, состоят в улучшении общего психологического климата в классе, повышении уровня толерантности, доброты и эмпатии у нормотипичных детей.

Итак, в результате проведенного исследования была получена общая картина об исходном уровне готовности профессионального сообщества и регионального общества к инклюзивному образованию, где преобладало негативное отношение. Мы высказали предположение о том, что эта ситуация в значительной мере обусловлена отсутствием опыта взаимодействия с лицами с ОВЗ как у взрослых, так и у детей.

В качестве исследовательской гипотезы выступило предположение, что совместная социокультурная деятельность окажет позитивное влияние на их позицию. Подкреплением этой гипотезы выступили положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского, его представления о развитии человека в первичном бинарном культурном ритме: внутрь и наружу (интериоризация и экстериоризация), а также положения теории деятельности А.Н. Леонтьева о влиянии внешних, средовых факторов на внутренние (психологические).

Человек, переживая конкретные жизненные ситуации в условиях культурной среды включающего сообщества, неизбежно, непрямо и ненамеренно меняется. Становится возможен переход на другой этап развития и к другому типу сознания. Совместная социокультурная деятельность – это форма общения, инициирующая опосредованное самоизменение в развитии. Именно в такой среде посредством культурных форм становятся возможными развитие психических функций у нормотипичного ребенка и социальная и культурная компенсация дефекта – у ребенка с ОВЗ.

Оказывается возможным иной тип реабилитации – не подведение всех, независимо от культурных потребностей и особенностей развития, под единую внешнюю социальную и культурную норму, а возможность взаимного обогащения от общения и взаимодействия друг с другом разных людей.

Для проверки гипотезы мы осуществили проект-фестиваль «Равные права при разных возможностях», в котором участвовали 68 учащихся с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и интеллекта, а также 23 воспитанника центров дополнительного образования, массовых школ города Астрахани.

Инициатором этого масштабного мероприятия выступило государственное казенное общеобразовательное учреждение Астраханской области «Школа-интернат № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», где получают образование дети с интеллектуальной недостаточностью.

I этап – подготовительный: совместные репетиции, встречи, обсуждение идей, просмотр созданной концертной программы.

-

I I этап – реализационный: демонстрация концертной программы широкой аудитории – родителям, детям из разных образовательных организаций, социальным партнерам.

В программу фестиваля входили хореографические, вокальные, постановочные номера при обязательном условии интеграции всех членов группы.

Репетиционный этап проекта длился 6 месяцев, в течение которого дети постоянно общались между собой, знакомились друг с другом, учились взаимодействовать на сцене и в свободное время, понимать состояние, настроение, чувства «другого» и считаться с ними.

Постепенно круг общения расширялся, так как здоровые школьники, рассказывая одноклассникам о проекте, вызвали у них интерес, желание поучаствовать в нем. К проекту подключились студенты Астраханского государственного университета, будущие педагоги-дефектологи.

Проект получил широкий резонанс. Значимыми фактами были общение родителей между собой, опосредованное вовлечение их в инклюзивный процесс, сотрудничество, сопереживание, сорадование успехам не только своих детей, но и детей с ОВЗ.

Еще одной положительной стороной проекта было участие в нем социальных партнеров: спонсоров, рабочих сцены, ведущих, педагогической общественности.

Таким образом, инклюзивное социокультурное пространство значительно расширилось и вышло из рамок специальной дефектологической среды. Произошли обогащение и расширение личного жизненного опыта детей, социальных знаний, возникло понимание социальной реальности повседневной жизни.

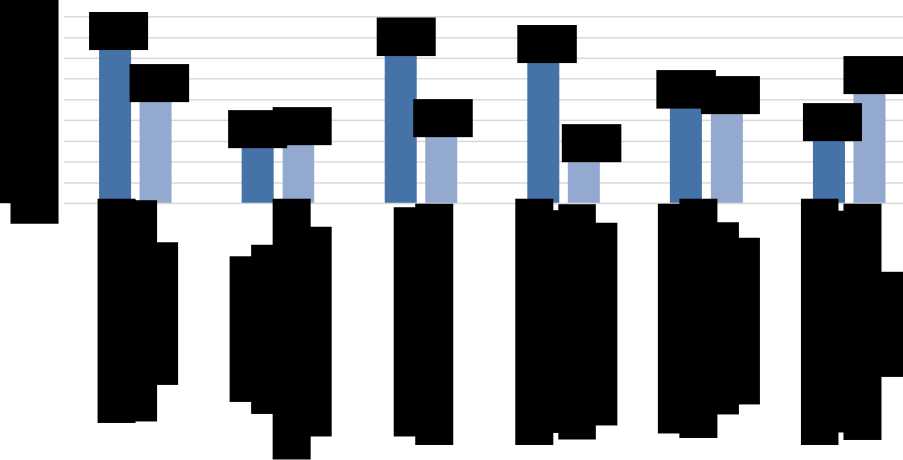

После завершения проекта, закончившегося феерическим зрелищем, мы провели повтор- ное исследование с теми же респондентами и получили следующие результаты (рисунок 1).

■ Результаты анкетирования до посещения инклюзивного фестиваля

■ Результаты анкетирования после посещения инклюзивного фестиваля

Рисунок 1 – Динамика готовности общества к инклюзивному образованию

Доля родителей, принимающих идею инклюзивного обучения, увеличилась на 26 %. Число детей, положительно относящихся к присутствию в их классе детей с ОВЗ, возросло на 41 %. Доля детей с ОВЗ, желающих обучаться со своими здоровыми сверстниками, увеличилась на 47 %. Диссонансом выглядят результаты повторного опроса педагогов: готовность участвовать в процессе инклюзивного обучения проявили только на 3 % больше педагогов, однако при этом на 22 % больше из них высказало мнение о том, что для инклюзии отсутствуют необходимые условия. Мы расцениваем этот факт как понимание ими того, что проблемы инклюзивного обучения кроются не в физических и психических отклонениях в развитии детей, а в неподготовленности образовательной среды.

Таким образом, результаты исследования позволили сделать следующие выводы.

-

1. Низкий уровень готовности общества к инклюзивному образованию (родительского, детского, профессионального) в значительной степени обусловлен недостаточной информированностью об особенностях развития детей с ОВЗ, восприятием имеющихся у них нарушений как препятствия к образовательной инклюзии, отсутствием опыта социального взаимодействия.

-

2. Готовность общества к инклюзивному образованию имеет разные аспекты – психологический, культурный, социальный – и предполагает разные этапы в своем формировании. На первом этапе цель – формирование готовности к совместной социокультурной деятельности в едином пространстве, что предполагает осознанное принятие необходимости изменения своей жизненной стратегии. В дальнейшем можно говорить о выборе разных моделей инклюзии в образовательном пространстве, разработке и внедрении вариативных стратегий образовательной политики.

-

3. Включение детей разных возрастов с различными возможностями здоровья и социального положения в культурно-досуговую деятельность позволит получить бинарный социокультурный эффект: оказать оздоравливающее влияние на общество, создав открытое пространство совместной творческой деятельности, и сформировать навыки жизненной компетенции (коммуникативные, личностные).

-

4. Культурно-досуговая деятельность минимизирует социально-психологические барьеры во взаимодействии детей с ОВЗ и нормативно развивающихся сверстников.

-

5. Создается принципиально новая социокультурная среда, обеспечивающая развитие жизненной компетентности детей с ОВЗ, предотвращающая превращение «особых» детей в объекты оказания «помощи».

-

6. Распространение опыта и пропаганда идеи инклюзивной культурно-досуговой деятельности позволят переориентировать внимание общества с нарушений ребенка с ОВЗ на его личностный потенциал, достичь понимания его роли не как акцептора, а как катализатора личностных трансформаций общества в целом.

Ссылки:

-

1. Буд Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии : практ. пособие / под ред. М. Вогана ; пер. И. Аникеева. Изд. 2-е. М., 2013. 123 с.

-

2. Carter B. Benefits to Society of an Inclusive Societies Approach [Электронный ресурс] : GSDRC Helpdesk Research Report 1232. URL: http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2015/09/HDQ1232.pdf (дата обращения: 23.07.2018).

-

3. Попова Н.Т. Роль театральной деятельности в формировании инклюзивной социокультурной среды // Инклюзивное образование: методология, практика, технологии : материалы междунар. науч.-практ. конф. (20–22 июня 2011 г.) / ред. С.В. Алехина [и др.]. М., 2011. С. 53–55.

-

4. Старовойт Н.В. Инклюзивная культура образовательной организации: подходы к пониманию и формированию [Электронный ресурс] // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 8. С. 31–35. URL: http://e-kon-cept.ru/2016/56117.htm (дата обращения: 23.07.2018).

-

5. Carter B. Op. cit.

-

6. Степанова А.С., Степанова Л.В. Проблема выбора внеурочной деятельности для младших школьников [Электронный ресурс] // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 6. С. 200–203. URL: http://e-kon-cept.ru/2017/770065.htm (дата обращения: 23.07.2018).

-

7. Carter B. Op. cit.

-

8. Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья // Новикова Н.В., Казакова Л.А., Алехина С.В. Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья : монография / под общ. ред. Н.В. Лалетина. Красноярск, 2013. С. 71–95.

-

9. Хлыщева Е.В. Регион как социокультурный феномен современного мира: методология исследования // Вестник Костромского государственного университета. 2009. Т. 15, № 3. С. 232–237.

Список литературы Внеурочная культурно-досуговая деятельность как средство формирования готовности регионального социума к инклюзивному образованию (на материале Астраханской области)

- Буд Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии: практ. пособие/под ред. М. Вогана; пер. И. Аникеева. Изд. 2-е. М., 2013. 123 с.

- Carter B. Benefits to Society of an Inclusive Societies Approach : GSDRC Helpdesk Research Report 1232. URL: http://www.gsdrc.org/wp-content/uploads/2015/09/HDQ1232.pdf (дата обращения: 23.07.2018).

- Попова Н.Т. Роль театральной деятельности в формировании инклюзивной социокультурной среды//Инклюзивное образование: методология, практика, технологии: материалы междунар. науч.-практ. конф. (20-22 июня 2011 г.)/ред. С.В. Алехина . М., 2011. С. 53-55.

- Старовойт Н.В. Инклюзивная культура образовательной организации: подходы к пониманию и формированию //Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 8. С. 31-35. URL: http://e-koncept.ru/2016/56117.htm (дата обращения: 23.07.2018).

- Степанова А.С., Степанова Л.В. Проблема выбора внеурочной деятельности для младших школьников //Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 6. С. 200-203. URL: http://e-koncept.ru/2017/770065.htm (дата обращения: 23.07.2018).

- Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья//Новикова Н.В., Казакова Л.А., Алехина С.В. Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: монография/под общ. ред. Н.В. Лалетина. Красноярск, 2013. С. 71-95.

- Хлыщева Е.В. Регион как социокультурный феномен современного мира: методология исследования//Вестник Костромского государственного университета. 2009. Т. 15, № 3. С. 232-237.