Внутреннее миграционное движение в Республике Саха (Якутия)

Автор: Томаска Алена Георгиевна

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности внутреннего миграционного движения в Республике Саха (Якутия). Анализируются статистические материалы о миграционном движении, деятельности субъектов экономики всех видов, наличии и движении основных фондов крупных и средних коммерческих и некоммерческих организаций Республики Саха (Якутия). Автор отмечает неравномерное территориальное распределение производительных сил, играющее главную роль в распределении человеческих ресурсов. Выделены такие характерные особенности внутренней миграции в республике, как интенсивность миграционных процессов в районах, где развита добывающая промышленность, рост миграции сельского населения в городские поселения и низкий миграционный потенциал населения из отдаленных и труднодоступных районов проживания коренных малочисленных народов Севера. Зафиксировано изменение структуры прибывающих и убывающих мигрантов по параметру образования по сравнению с началом 1990-х гг.

Внутренняя миграция, социальная и территориальная мобильность, ресурсы мобильности, городское и сельское население, коренные малочисленные народы севера, республика саха (якутия)

Короткий адрес: https://sciup.org/14940056

IDR: 14940056 | УДК: 314.72(571.56) | DOI: 10.24158/spp.2017.12.9

Текст научной статьи Внутреннее миграционное движение в Республике Саха (Якутия)

Внутреннее миграционное движение в России всегда имеет огромное значение в процессах урбанизации, индустриализации и хозяйственного освоения страны, в перераспределении населения и заселении территорий. Основные потоки внутренней миграции Якутии связаны с развитием добывающей промышленности.

В Республике Саха (Якутия) в общей миграционной структуре преобладает внутренняя миграция в пределах Российской Федерации: начиная с 2000-х гг. в среднем прибывает 95,2 % и выбывает 98,1 % от общего количества мигрантов. При этом во все рассматриваемые годы имеет место отрицательное миграционное сальдо. В связи со значительным сокращением промышленного ресурсодобывающего производства, привлекшего разрушение соответствующей социальной инфраструктуры, активно выезжали в разные регионы Российской Федерации те, у кого имелись какие-либо ресурсы для миграции. Постановлениями Правительства РФ от 11 августа 1992 г., а затем от 11 декабря 2014 г. № 1351 предусматривается компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

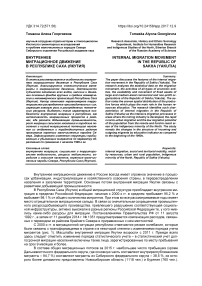

С 2000-х гг. в миграционной ситуации республики отмечаются резкие колебания, которые были связаны с трансформациями в стране и в некоторой степени с изменениями порядка учета мигрантов (рис. 1). Масштабы внутренней миграции Якутии возросли с 2011 г. Прежде всего здесь следует отметить изменение порядка статистического учета – в статистический учет долгосрочной миграции населения включены также лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.

В составе общих миграционных потоков за 2015 г. наибольшее число прибывших (кроме Дальневосточного федерального округа, где основную часть составляют внутриреспубликанские мигранты – 94,7 %) составляют мигранты из Сибирского федерального округа – 38,5 %, из которого более динамично представлены Новосибирская область (1118 чел.) и Бурятия (760 чел.).

Далее в этом списке следует Центральный федеральный округ – 15,1 %, из которого доминируют по численности прибывающих Москва (572 чел.) и Московская область (360 чел.), затем располагается Дальневосточный федеральный округ без учета внутриреспубликанской миграции РС (Я) – 10,7 %, здесь лидируют Хабаровский край (494 чел.) и Амурская область (383 чел.).

■ Число прибывших внутри республики

■ Число прибывших из стран СНГ

Число выбывших внутри республики ■ Число выбывших в страны СНГ

■ Число прибывших из других регионов РФ

■ Число прибывших из стран дальнего зарубежья

■ Число выбывших в другие регионы РФ

■ Число выбывших в страны дальнего зарубежья

Рисунок 1 – Общие итоги миграции Республики Саха (Якутия), чел. [1]

Наибольший миграционный отток происходил: в Сибирский – 31,4 % (максимум в Новосибирскую область – 1684 чел., Иркутскую область – 939 чел.), Центральный – 20,1 % (наибольшее количество в Москву – 1037 чел. и Московскую область – 845 чел.), Северо-Западный федеральные округа и Ленинградскую область (значительное число выбыло в Санкт-Петербург – 1237 чел.). Здесь весомую часть мигрантов составляют выпускники школ, направляющиеся на учебу. В Южный федеральный округ (в Краснодарский край – 1280 чел.) преимущественно переезжает население старшего трудоспособного возраста.

С.В. Рязанцев считает, что экономические факторы, бесспорно, играют решающую роль в формировании миграционных установок населения [2, с. 18–22]. Специалисты отмечают, что миграционная, пространственная мобильность непосредственно зависит от уровня социально-экономического развития региона: депрессивные регионы должны с относительно большей силой «выталкивать» население по сравнению с развитыми регионами, население которых менее подвижно [3, с. 98].

Республика Саха (Якутия) характеризуется неравномерным территориальным распределением производительных сил, играющим главную роль в распределении человеческих ресурсов. Так, например, в 2015 г. 68,5 % организаций, юридических лиц и их территориально-обособленных подразделений сконцентрированы в шести промышленных районах (Алданский, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский, Хангаласский районы и город республиканского значения Якутск – 17,1 %) из 35 районов республики [4, c. 13]. 94,0 % уставного капитала (фонда) организаций и/или юридических лиц между акционерами (учредителями) двигается в пределах всего четырех районов республики (Алданский, Мирнинский, Нерюнгринский районы и город республиканского значения Якутск – 11,4 %) [5, c. 27].

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в четырех из шести промышленных районов традиционно русское население составляет большинство: в Алданском районе – 78,9 %, Ленском – 78,2, Мирнинском – 61,8, Нерюнгринском – 78,1 %. В Хангаласском районе русское население составляет 30,7 %, якутское – 60,9 %. В Якутске русское население составляет 38,4 %, якутское – 47,4 %.

В рамках данного исследования проводились полуформализованные интервью среди мигрантов. Каждое интервью иллюстрирует конкретный случай социального опыта мигранта. В указанные районы мигранты прибывают в связи с поиском работы. Так, например, мужчина, русский, 28 лет, 9 месяцев назад прибыл в город Мирный из Красноярского края, говорит: «Я после развода приехал устроиться на работу. Но я не знал, что здесь так трудно устроиться в алмазодобывающую компанию. Надо было вахтовиком оформиться. Но я все-таки нашел временную работу – водителем. Сейчас ищу возможности устроиться в компанию, надеюсь, найду. А если не найду, придется возвращаться».

Наибольшие миграционные перемещения в пределах Якутии наблюдаются в районах, где сосредоточено значительное количество организаций, финансовых и материальных ресурсов:

город Якутск – прибыло 11 330, выбыло 10 108; Мирнинский район – 5 392 и 4 879; Нерюнгрин-ский – 2 683 и 4 100; Алданский – 1 701 и 2 236 чел. соответственно. Основа экономики в этих районах – добывающая промышленность. Город Якутск является административным и культурным центром республики, в котором отсутствуют развитые промышленные предприятия. Основные отрасли экономики поддерживают жизнедеятельность города.

100000,0 90000,0 80000,0 70000,0 60000,0 50000,0 40000,0 30000,0 20000,0 10000,0

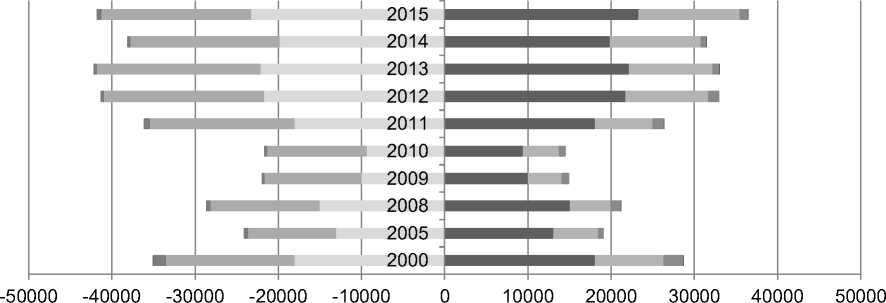

Рисунок 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности в Республике Саха (Якутия) в 2015 г., р.

В связи с этим необходимо отметить резкую градацию уровня зарплат в зависимости от вида экономической деятельности. В 2015 г. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РС (Я) [6, с. 200], занятым в добыче полезных ископаемых начисляется среднемесячная номинальная заработная плата в размере 94 609,9 р., в финансовой деятельности – 66 097,1 р., в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном страховании, строительстве – более 63 000 р. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата занятых в добыче полезных ископаемых на 83,6 % выше зарплаты занятых в рыболовстве, рыбоводстве, на 78,0 % выше зарплаты занятых в сельском хозяйстве. В среднем с 2000 г. по Республике Саха (Якутия) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла в 13,5 раза.

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за 2016 г., проведенного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по РС (Я) [7, с. 22], в городах и селах республики в городской местности денежный доход в среднем на члена домашнего хозяйства составил в месяц 33 477,0 р., что свидетельствует о незначительном росте относительно 2015 г. – 32 269,5 р. В сельской местности денежный доход в среднем на члена домашнего хозяйства составил в месяц 23 822,7 р., что показывает снижение денежных доходов – в

2015 г. он составлял 24 261,0 р. Среди занятых в сельском хозяйстве, охотников и работников лесного хозяйства заработная плата составила в 2015 г. 20 816,3 р. В выборочную совокупность попал только один населенный пункт из 67 сел – мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, согласно постановлению Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1049. В Российской Федерации в сельском хозяйстве среднемесячная заработная плата в 2015 г. была выше и составила 22 375 р.

В показателях внутрироссийской миграции значительная доля миграционных потоков относится к внутриреспубликанской миграции, преимущественно из села в город – из всех прибывших 69,5 % составляют внутриреспубликанские мигранты и из выбывших 51,9 % от общего потока мигрантов в пределах России. С 1993 г. доля внутриреспубликанской миграции в миграционном обороте РС (Я) возрастает. В 1993 г. удельный вес внутриреспубликанской миграции составлял 30,5 %, ежегодно увеличиваясь с 2000 г., к 2007 г. он достиг показателя 67,2 %, в 2013 г. – 59,8 %, в 2015 г. – 63,8 %.

Соотношение объемов миграции сельского и городского населения свидетельствует о динамичном росте численности городского населения. Одновременно с этим отмечается старение и снижение доли численности работоспособного сельского населения. Среди выбывающих сельские мигранты в возрасте 14–19 лет в 4 раза превышают число прибывающих в село мигрантов соответствующего возраста.

Как пишет Э.С. Ли, «объем миграции на определенной территории варьируется в зависимости от степени разнообразия территорий, включенных в эту территорию. Если миграция, как мы предполагали, частично связана с рассмотрением положительных и отрицательных факторов в месте происхождения и назначения, то высокая степень разнообразия между районами должна приводить к высоким уровням миграции» [8, p. 53]. Особенно высокие показатели внутриреспубли-канской миграции среди близлежащих от столицы районов, преимущественно из села в город, где якутское население по численности составляет большинство: Намский район – якуты составляют 90,6 %, Чурапчинский – 98,0 %, Мегино-Кангаласский – 90,3 %. В этих районах основу экономики составляет сельское хозяйство. Главная отрасль – животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство), возделываются зерновые, картофель, овощи и кормовые культуры.

Результаты полуформализованных интервью среди сельских мигрантов из поселений, где преобладает якутское население, показали, что имеются серьезные проблемы, связанные с низким социальным статусом, ограничениями в трудоустройстве в связи с проблемами регистрации по новому месту жительства, дороговизной продаваемого и арендуемого жилья, низким уровнем притязаний к условиям учебы и работы, предъявляемым работодателями, ограничениями по причине отсутствия социального обеспечения в городских условиях [9, с. 43].

Наименьшие миграционные движения в пределах РФ и РС (Я) наблюдаются в районах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера: Эвено-Бытантайском (60 чел. прибыло – 99 чел. выбыло), Момском (71 – 136), Аллаиховском (98 – 171) и Анабарском (137 – 132). В этих районах в основном заняты традиционными отраслями хозяйства коренных малочисленных народов Севера: оленеводством, рыболовством, пушным промыслом, звероводством. Кроме этого, в Эвено-Бытантайском и Момском районах занимаются мясным табунным коневодством, мясо-молочным скотоводством.

В районах проживания малочисленных народов Севера усиливается дефицит рабочих мест, что обусловливает рост очагов застойной безработицы. Так, например, среднегодовая численность работников организаций в целом с 2000 по 2015 г. сократилась на 22,1 %. Имеются районы, где с 2000 по 2015 г. сокращение численности работников организаций составило почти половину рабочих мест в Усть-Янском районе – 48,6 %, в Нижнеколымском – 47,2 %, в Верхнеколымском – 44,8 %. В рассматриваемых районах по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РС (Я) с 2000 г. численность увольняемых работников превышает численность принятых. Уровень безработицы в районах проживания коренных малочисленных народов Севера с 2000 г. вырос почти в 2 раза.

Самый большой рост безработицы зафиксирован как раз в тех районах, где практически отсутствует миграционное движение: в Эвено-Бытантайском улусе – в 7,5 раза относительно 2000 г., затем в Кобяйском – в 3,7 раза и в Момском – в 3,4 раза. В этих же районах самая низкая по республике среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций: в Эвено-Бытантайском – 36 002,2 р., Кобяйском – 38 285,2 р. и Момском – 38 783,7 р.

В результате, как показывают статистические материалы, население этих слаборазвитых районов столкнулось с проблемами хронического упадка экономики и деградации социально-экономической инфраструктуры. Депрессивные отдаленные и труднодоступные районы ограничивают возможности миграции местного населения – у них нет ресурсов для переезда. В данном случае вопрос миграционного потенциала местного населения превращается в вопрос пространственной и социальной мобильности, когда затрагиваются проблемы распределения и доступности социально-экономических благ.

Как показали интервью среди мигрантов из северных районов, в настоящее время имеет место возвратная миграция, свидетельствующая о сложностях в расширении социально-пространственного контекста северян. Переходный момент из одного пространства в другое становится непреодолимым рубежом, поскольку обе стороны пространства, новое и старое и даже более старое, не обладают необходимыми ресурсами и факторами для достижения в процессе этого пространственной мобильности [10, с. 64]. «Так как человек – существо соединяющее и разъединяющее, существо, не способное соединить, не разъединяя, мы должны сначала представить себе обычное индифферентное существование двух берегов в их разделенности, чтобы затем соединить их мостом» [11, с. 149].

Структура по уровню образования среди прибывающих и убывающих мигрантов относительно начала 1990-х гг. претерпела некоторые изменения: с 2005 по 2015 г. доля мигрантов с общим средним образованием в среднем снизилась и составила 34,1 и 33,0 % соответственно. Возросла доля специалистов с высшим и средним специальным образованием в период 2005– 2015 гг.: в среднем – 54,3 %, среди выбывших – 55,3 %.

С 2000 г. при распределении мигрантов в возрасте 14 лет и старше по причинам смены места жительства преобладают указания личных, семейных причин. Следующая наиболее часто указываемая причина – работа. В указанный период мигранты чаще принимают решение о переезде в связи с желанием получить образование. В миграционных процессах принимает участие преимущественно трудоспособное население. В среднем с 2000 по 2015 г. в возрастной структуре миграционного оборота трудоспособное население составило 77,7 %. Старше трудоспособного возраста в указанный период – 8,1 %.

Таким образом, несмотря на интенсивность миграционного движения, сохраняется миграционная убыль населения в целом по республике. Характерными для внутреннего миграционного движения в Республике Саха (Якутия) являются интенсивность миграционных процессов в районах, где развита добывающая промышленность, рост миграции сельского населения в городские поселения и низкий миграционный потенциал населения из отдаленных и труднодоступных районов проживания коренных малочисленных народов Севера.

Ссылки:

-

1. Миграция населения Республики Саха (Якутия) : стат. сб. : в 2 т. Т. 2. Якутск, 2016. С. 8.

-

2. Рязанцев С.В. Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: современные тенденции. Ставрополь, 2001. 542 с.

-

3. Зайончковская Ж.А., Ноздрина Н.Н. Миграционный опыт населения региональных центров России (на примере социологического опроса в 10 городах) // Проблемы прогнозирования. 2008. № 4. С. 98–112.

-

4. Деятельность субъектов экономики всех видов деятельности (по данным структурного обследования) за 2015 г. : комплекс. стат. бюл. № 578/601. Якутск, 2016.

-

5. Там же. С. 27.

-

6. Труд и занятость в Республике Саха (Якутия) : стат. сб. Якутск, 2016.

-

7. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в Республике Саха (Якутия) в 2016 г. : стат. бюл. № 140/263. Якутск, 2017.

-

8. Lee E.S. A Theory of Migration // Demography. 1966. Vol. 3, no. 1. P. 47–57.

-

9. Томаска А.Г. Внутренняя миграция Республики Саха (Якутия) и социальный портрет сельского мигранта в городских

поселениях // Этносоциологические исследования в Республике Саха (Якутия) : сб. науч. ст. Якутск, 2015. С. 23–43.

-

10. Томаска А.Г., Алексеева А.Г. Пространственная эмансипация женщин коренных малочисленных народов Севера: история и современность // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2017. № 4.

-

11. Зиммель Г. Мост и дверь / пер. с англ. В. Вахштайна // Социология власти. Сообщества и город. 2013. № 3. С. 149.

Список литературы Внутреннее миграционное движение в Республике Саха (Якутия)

- Миграция населения Республики Саха (Якутия): стат. сб.: в 2 т. Т. 2. Якутск, 2016. С. 8.

- Рязанцев С.В. Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: современные тенденции. Ставрополь, 2001. 542 с.

- Зайончковская Ж.А., Ноздрина Н.Н. Миграционный опыт населения региональных центров России (на примере социологического опроса в 10 городах)//Проблемы прогнозирования. 2008. № 4. С. 98-112.

- Деятельность субъектов экономики всех видов деятельности (по данным структурного обследования) за 2015 г.: комплекс. стат. бюл. № 578/601. Якутск, 2016.

- Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): стат. сб. Якутск, 2016.

- Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в Республике Саха (Якутия) в 2016 г.: стат. бюл. № 140/263. Якутск, 2017.

- Lee E.S. A Theory of Migration//Demography. 1966. Vol. 3, no. 1. P. 47-57.

- Томаска А.Г. Внутренняя миграция Республики Саха (Якутия) и социальный портрет сельского мигранта в городских поселениях//Этносоциологические исследования в Республике Саха (Якутия): сб. науч. ст. Якутск, 2015. С. 23-43.

- Томаска А.Г., Алексеева А.Г. Пространственная эмансипация женщин коренных малочисленных народов Севера: история и современность//Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2017. № 4.

- Зиммель Г. Мост и дверь/пер. с англ. В. Вахштайна//Социология власти. Сообщества и город. 2013. № 3. С. 149.