Внутреннее строение и минеральный состав железомарганцевых образований пресноводного озера Большое Миассово (Южный Урал)

Автор: Никандров А.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (236), 2014 года.

Бесплатный доступ

Дана характеристика внутреннего строения трех наиболее часто встречающихся видов железомарганцевых образований (ЖМО) донных отложений озера Большое Миассово, анализируется их сходство и различие. Исследования показали, что ЖМО характеризуются концетрически-зональным строением, наличием субстрата, на который нарастает продуктивная часть. Основными минералами продуктивной части являются оксиды и гидроксиды - романешит, голландит, тодорокит, присутствуют также карбонат (кутногорит) и барит.

Железомарганцевые образования, железомарганцевые гидроксиды, карбонаты, озеро большое миассово, ильменский заповедник

Короткий адрес: https://sciup.org/149129137

IDR: 149129137

Текст научной статьи Внутреннее строение и минеральный состав железомарганцевых образований пресноводного озера Большое Миассово (Южный Урал)

Минералогические исследования донных осадков закрытых континентальных водоемов в последние годы стали особенно актуальны по нескольким причинам. Во-первых, минералы — представители различных классов и групп — рассматриваются как наиболее долгоживущие депоненты информации о всевозможных изменениях в обстановке осадконакопления (климатических, литологических, экологических и пр.). При этом данная информация кодируется на различных уровнях структуры, состава и свойств конкретных минералов. Во-вторых, сведения о фазовом (минеральном) составе осадков вкупе с вышеотмеченными данными о структурно-химических особенностях конкретного минерала или группы минералов позволяют:

-

— оценить соотношение эндогенной (природной) и экзогенной (антропогенной или техногенной) составля

ющих в разные периоды их формирования;

-

— выявить вклад каждой из этих составляющих в эволюцию и взаимосвязи органического и неорганического веществ;

-

— определить степень экзогенной нагрузки на реальный водоем.

Полученная информация имеет важное теоретическое и практическое значение, так как позволяет не только реконструировать климат и природную среду прошлого, но и прогнозировать будущие тенденции их изменения. Также эта информация дает представление об источниках вещества, характере его мобилизации, миграции и фиксации в экзогенных условиях. Кроме того, она способствует выработке практических рекомендаций по сохранению и возможному воспроизводству минерального разнообразия субак-вальных озерных ландшафтов.

Особенный интерес вызывают озера, практически не затронутые хозяйственной и технической деятельностью человека. В этом отношении территория Ильменского государственного заповедника является уникальным полигоном для проведения подобных исследований.

Железомарганцевые образования широко распространены в мире. Большая часть ЖМО приходится на донные отложения морей и океанов, но встречаются они и в пресноводных водоемах, причем известны практически на всех континентах, от Северной Америки и Евразии до Африки и Австралии. В странах Скандинавии и на Северо-Западе России озерные ЖМО в прошлом использовались для выделки железа (так называемые озерные и болотные руды).

Выделяются две группы озер — носителей ЖМО.

К первой группе относятся озера Северной Америки (США, Канада), Северной Европы и Севера России [4, 7, 9—11, 13]. Эти озера находятся в основном в областях древних кристаллических щитов и имеют ледниковоэрозионное происхождение. ЖМО в этих водоемах весьма разнообразны по своей морфологии и имеют размеры от первых сантиметров до первых дециметров. Глубины, на которых они находятся, не превышают 8—11 м.

Ко второй группе относятся озера Байкал и Малави (Центральная Африка), расположенные в рифтовых зонах [1,2,12,14]. ЖМО в этих озерах располагаются на больших глубинах (для Малави до 160 м, для Байкала выделено две генерации — одна на глубинах 100—200 м — мелководная, другая на глубинах 450—510 м — глубоководная).

Относительно недавно ЖМО установлены на Урале. Первые находки были сделаны в 1970-х годах на оз. Большой Кисегач [8] и позже, в 1990-е годы, на оз. Большое (Б.) Ми-ассово [3, 5]. Работы по детальному исследованию ЖМО озера Б. Миас-сово были начаты в 2010—2011 гг.

ЖМО оз. Б. Миассово по морфологии и глубинам нахождения (7— 10 м) сходны с ЖМО озер первой группы. Но по содержанию основных элементов миассовские ЖМО резко отличаются от ЖМО озер первой и второй групп. Так, для ЖМО первой группы характерны высокие содержания железа и низкие марганца (характеристическое отношение Mn/Fe колеблется в интервале 0.09—0.90 и крайне редко превышает единицу), то же и для мелководных ЖМО Байкала. Для озера Малави и глубоководных ЖМО Байкала характерна более высокая марганцовистость: Mn/Fe — 0.62—1.07. Характеристический показатель Mn/Fe миассовских ЖМО превышает эти величины в 2—20 раз. Также миассовские ЖМО содержат существенно больше бария, титана, ванадия. Подробнее это рассмотрено в работе [3], там же приведена таблица с данными о содержании основных и второстепенных элементов в ЖМО различных озер мира.

Исследование химического и минерального состава проводилось с помощью комплекса методов: ИК-спек-троскопии, рентгеновской дифракто метрии, микрозондового и рентгенофлюоресцентного анализа, мёссбауэровской спектроскопии; для уточнения некоторых данных применялась термическая обработка материала [3, 6]. Исследовано более 20 образцов ЖМО различного типа. Установлено, что ЖМО из оз. Б. Миассово полими-неральны и в общем являются гидро-ксидно-карбонатными. Выявлено около 20 минералов, но основными являются 3—5 (см. ниже).

Несмотря на достаточно большой объем работ, посвященных исследованию ЖМО пресноводных водоемов (как российских, так и зарубежных), в них практически не касались исследования внутреннего строения ЖМО: характеристики субстрата, строения продуктивной части, различных нарушений. С целью компенсировать этот недостаток в 2012—2013 гг. на сканирующем электронном микроскопе VEGA3 SBU с энергодисперсионной приставкой PentaFet Precision были

проведены исследования внутреннего строения различных морфологических типов ЖМО: каём обрастания, корок, конкреций. Всего исследовано 10 образцов ЖМО разного типа. Результаты именно этих исследований изложены в настоящей работе. В качестве вещественной характеристики ЖМО приводятся только основные минералы их продуктивной части.

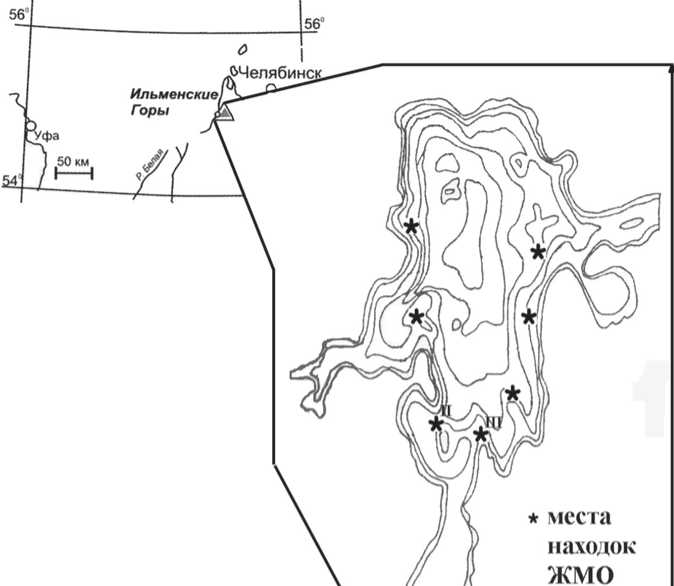

Основные места находок ЖМО находятся в юго-восточной и юго-западной частях озера (рис. 1); площадки, ЖМО с которых представлены в настоящей работе, на рисунке отмечены цифрами II и III.

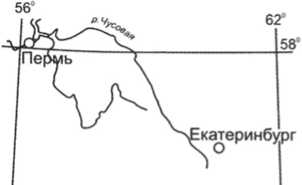

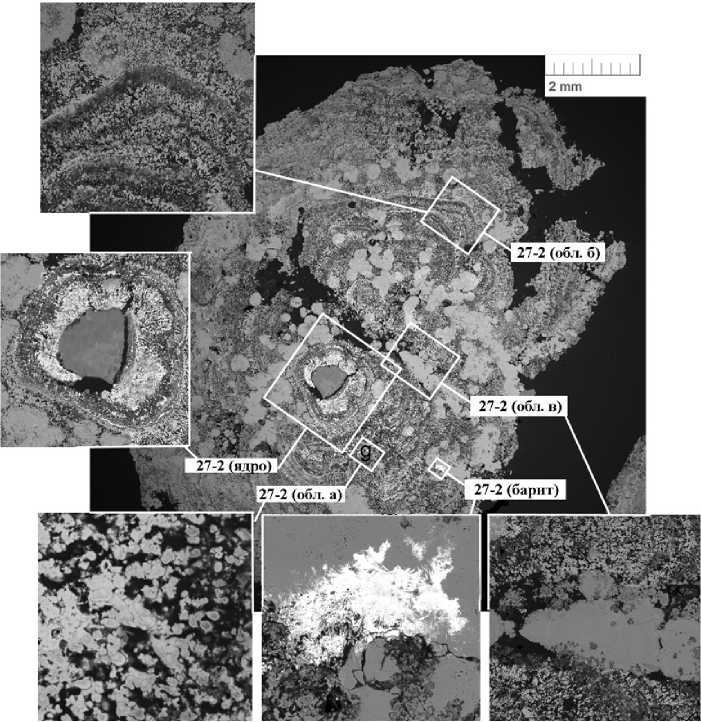

Конкреции (рис. 2). Характерный представитель — образец № 27, площадка III, размер 1.5 x 1 х 1 см, форма округлая (немного вытянута, ближе к эллипсоидальной). Имеется выраженная концентрически-зональная слоистость. В разрезе наблюдаются отдельные пустотки и светлые выделения. Сверху конкреция покрыта буро-рыжей «рубашкой».

Особенности внутреннего строения конкреции показаны на рис. 3. В центре имеется ядро — обломок породы гранитного состава, сходный с аналогичными породами, слагающими берега озера, на него нарастает так называемая продуктивная часть (рис. 3, область «ядро» (далее «обл.»). В составе ядра установлены кварц и плагио-

Рис. 1. Схематическая батиметрическая карта озера Большое Миассово (Южный Урал) \ с указанием мест находок железомарганцевых образований. Цифрами II и III отмече- \ , Ц-’ । ны площадки, ЖМО с которых представлены в настоящей статье \

клаз, отмечен типичный акцессорий — циркон. Продуктивная часть состоит из смеси железомарганцевых гидроксидов, располагающихся концентрически-зонально. При этом зоны не являются непрерывными. Временами зональность прерывается «пятноподобными» нарушениями (что особенно заметно в отраженных электронах, рис. 3), природу которых установить не удалось, но выяснилось, что пустоты, возникшие вследствие нарушений, заполнены карбонатом. Там, где зональность не нарушена (рис. 3, обл. б), зоны представлены чередованием голландита Ba(Mn4+, Mn2+) 8 O16 с романе-шитом (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10. В частях конкреции, где происходит нарушение зональности, нетронутая часть представлена железомарганцевыми гидроксидами (тот же романе-шит, голландит, встречается тодорокит Na1-x(Mn,Mg,Al)6O12 x 3-4H2O), а нарушенная часть заполнена карбонатом — кутногоритом Ca(Mn2+,Mg,Pe2+) x x (CO3)2 и баритом BaSO4 (рис. 3, обл. а, в, «барит»).

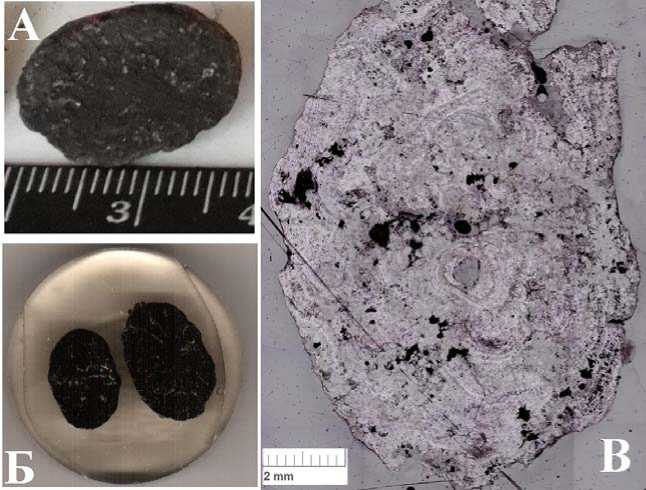

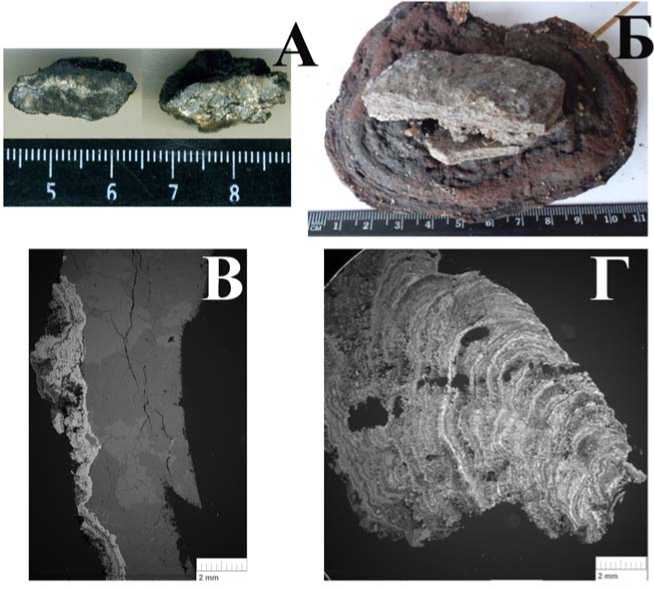

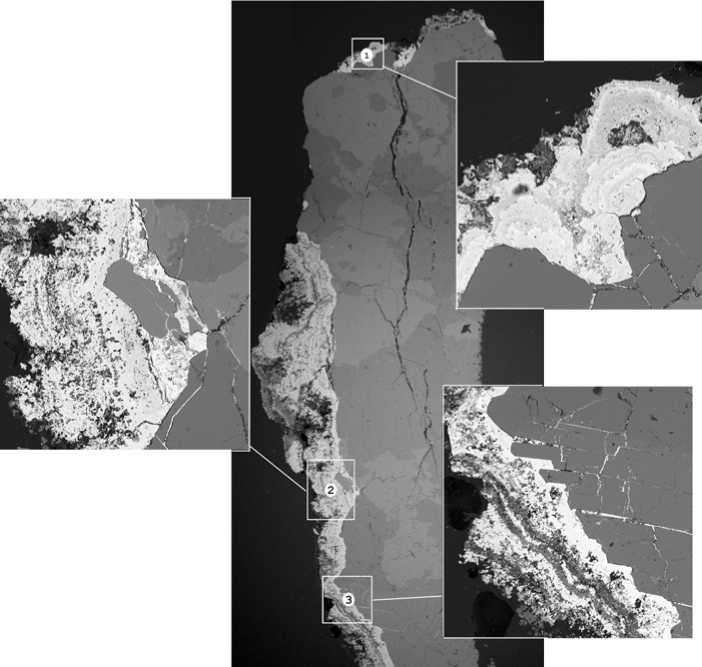

Каймы обрастания и корки (рис. 4). Характерный пример каём — образец № 3, а, площадка II. Это обломок крупнозернистой будинирован-ной кварц-полевошпатовой породы размером 2 x 1 x 1 см с нарастающей на него каймой железомарганцевых гидроксидов. Толщина каймы 1—3 мм.

Особенности внутреннего строения каём показаны на рис. 5. Субстрат представляет собой обломки пород, слагающих берега озера (гранит, гнейс и др.). Продуктивная часть имеет зональное строение, но в отличие от продуктивной части конкреций является непрерывной, хотя характер зональности может меняться. Выявлено два вида зональности — неконтрастная, выраженная в чередовании светлых полос, лишь немного отличающихся оттенком (рис. 5, обл. 1), и контрастная — чередование темных и светлых полос (рис. 5, обл. 3). Продуктивная часть представлена смесью железомарганцевых оксидов и гидроксидов, преобладающими минералами являются романешит и голландит, т. е. минеральный состав продуктивной части каём сходен с минеральным составом конкреций. Кроме того, гидроксиды помимо вещества корок заполняют трещины субстрата, на котором образуются ЖМО данного вида (рис. 5, обл. 2,3). В некоторых частях каём обнаружен барит. В продуктивной части каём, в отличие от конкреций, карбонат не обнаружен. В субстрате отмечаются трещины, которые заполнены веществом продуктивной части.

Х арактерный пример корок — образец № 5, в, площадка II. Образец имеет грибообразную форму, где продуктивная часть ЖМО — лепешковидная шляпка «гриба». Она нарастает на субстрат — плоский остроугольный

Рис. 2. Конкреция (образец № 27). А — образец (фото), Б — препарат для микрозондовых исследований (фото), В — изображение в отраженном свете

Рис. 3. Особенности внутреннего строения конкреции (образец № 27) в отраженных электронах

обломок среднезернистого гранитогнейса — ножку «гриба». Поверхность корки буро-коричневая, комковатобугристая, с присыпками кварца, нижняя часть бурая, плоская, хорошо заметно концентрическое строение. Внутренняя часть преимущественно сажисто-черная, плотная, концентри- чески-зональная, с отдельными зон-ками или прослоями ярко-бурых гидроксидов железа. Корка хрупкая и легко распадается на отдельные обломки. В препарате представлен фрагмент данной лепешковидной ЖМО разме-

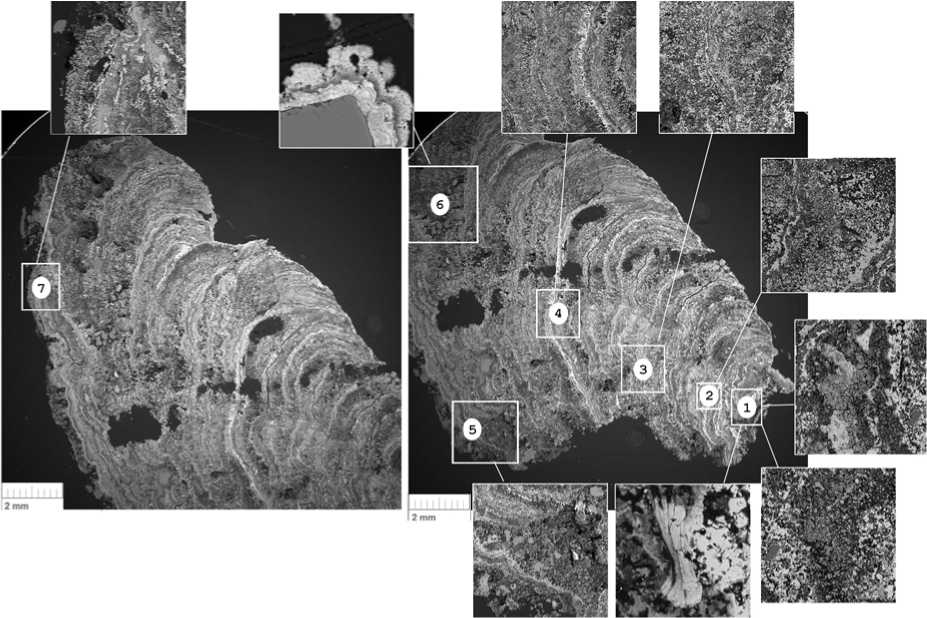

Особенности внутреннего строения корок показаны на рис. 6. Продуктивная часть корок по своему строению сходна с каймами: также имеется сложнозональное строение, сходен минеральный состав. Однако

ром 2 x 1 x 1 см.

отмечен ряд особенностей. Продук-

Рис. 4. Каймы и корки. А и Б — фото образцов соответственно № 3, а (каймы) и № 5, в (корки); В и Г — изображение тех же образцов в отраженных электронах (общий вид)

Рис. 5. Особенности внутреннего строения каём (образец № 3, а) в отраженных электронах

тивная часть корок мощнее, чем продуктивная часть каём. Меняется характер зональности: преобладающей зональностью становится чередование контрастных светлых и темных полос (рис. 6, обл. 3, 4, 7) и практически исчезает неконтрастная зональность, развитая в конкрециях (рис. 5, обл. 1), она обнаружена только в небольших участках обрастания ксеноморфных зерен минералов (рис. 6, обл. 6). Еще одной особенностью продуктивной части корок является наличие в ней зерен минералов, к ней не относящихся, а попавших туда извне (рис. 6, обл. 5). Это песчинки кварца, плагиоклаза, амфибола и др., оказавшиеся на поверхности корки и впоследствии погребенные в ее толще. Основными минералами продуктивной части (так же, как и в остальных рассматриваемых видах ЖМО) являются романе-шит, голландит, тодорокит. Как и в каймах, отсутствует карбонат, барит также не обнаружен.

Таким образом, рассмотренные типы ЖМО имеют сложное внутреннее строение, а также сходства и различия. К сходствам можно отнести наличие субстрата (несмотря на то, что конкреции отнесены к ЖМО без видимых следов субстрата) [3]. Сходен минеральный состав продуктивных частей рассматриваемых ЖМО. Основными минералами являются: оксиды и гидроксиды — голландит Ba(Mn4+,Mn2+) 8 O16, романешит (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10, тодорокит Na1-x(Mn,Mg,Al)6O12 x x 3—4H 2 O); карбонат — кутногорит Ca(Mn2+,Mg,Fe2+)(CO3)2; сульфат — барит BaSO 4 . Сходен также тип субстрата — он связан с породами, слагающими берега озера. Характер зональности рассмотренных ЖМО в целом также сходен. Однако имеется и ряд отличий. В конкрециях некоторые зоны продуктивного вещества являются частично разрушенными, и пустоты, образовавшиеся в результате их разрушения, впоследствии заполнены карбонатом, чего не наблюдается в продуктивной части каём и корок. Причина такого разрушения и последующего заполнения карбонатом не выяснена. В связи с этим следует отметить, что в субстрате каём тоже имеются разрушенные участки в виде трещин (рис. 5), но заполнены они не карбонатом, а веществом продуктивной части. Имеются вариации характера зональности продуктивных частей рассмотренных ЖМО: неконтрастная и контрастная. Первая отражает не-

Рис. 6. Особенности внутреннего строения корок (образец № 5, в) в отраженных электронах

значительные вариации содержаний отдельных компонентов в пределах одного минерального вида. При второй, контрастной, разные зоны состоят из разных минералов. В продуктивной части корок обнаружены обломки минералов, присущие минеральному составу субстрата.

Работа выполнена в рамках междисциплинарного проекта УрО РАН № 12-М-45-2051 и при поддержке гранта научных проектов молодых учёных и аспирантов УрО РАН 2014 года № 14-5-НП-263.

Список литературы Внутреннее строение и минеральный состав железомарганцевых образований пресноводного озера Большое Миассово (Южный Урал)

- Амиржанов А. А., Пампура В. Д., Пискунова Л. Ф., Карабанов Е. Б. Геохимические типы железо-марганцевых конкреций озера Байкал // Докл. АН. 1992. Т. 326. № 3. С. 530-534.

- Батурин Г. Н., Дубинчук В. Т., Авилова Е. В. О минеральном составе железо-марганцевых конкреций озера Байкал // Докл. АН. 2009. Т. 426. № 2. С. 207-211.

- Вализер П. М., Щербакова Е. П., Мороз Т. Н., Никандров А. С., Никандров С. Н. О находках железо-марганцевых конкреций в пресноводных озерах Ильменского заповедника (Южный Урал) // Вестник Института геологии Коми НЦ. 2012. № 12. C. 17-19.

- Даувальтер В. А., Ильяшук Б. П. Условия образования железо-марганцевых конкреций в донных отложениях озер в пределах Балтийского кристаллического щита // Геохимия. 2007. № 6. С. 680-684.

- Корнилов Ю. Б., Веретенникова Т. Ю. Марганцевые конкреции оз. Большое Миассово (Южный Урал) // Минералогия Урала - III. Миасс: ИМин УрО РАН, 1998. Т. I. С. 150-152.