Водообмен Азовского моря по данным измерений в 2021 г

Автор: Матишов Г.Г., Григоренко К.С.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 5 т.24, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты морских экспедиционных исследований на борту НИС «Денеб» Южного научного центра РАН в Азовском море в ноябре и декабре 2021 г. Съемки охватили районы поступления речных (Таганрогский, Темрюкский заливы), а также черноморских (Керченский пролив) вод. Измерения течений и параметров термохалинной структуры проводились с борта судна с помощью регистратора течений Aanderaa RCM 9 LW, оснащенного дополнительно датчиками давления, температуры и электропроводности. Рассмотренные данные расширяют представления о характере циркуляции вод моря. Измерения течений Керченского пролива проведены при восточном-северо-восточном ветре со скоростью 8 м/с. Несмотря на интенсивное северное течение (до 28 см/с), соленость оказалась ниже значений, характерных для Азовского моря. В Темрюкском заливе обнаружены ячейки циклонической циркуляции диаметром 10 - 15 км. Проведенные в декабре 2021 г дважды измерения зафиксировали разные фазы сейшевых колебаний восточной части Таганрогского залива Азовского моря. Максимумы скорости у дна зафиксированы в обоих случаях. В период с 1 по 4 декабря наблюдался ветер южной составляющей, 5 декабря произошла смена на северо-северо-восточный ветер, а течения приобрели выраженный компенсационный характер. Установлено, что черноморское течение Керченского пролива чаще всего развивается при ветрах восточной составляющей. Чисто дрейфовое течение Экмана с южной и северной сторон Керченского пролива осложняется рядом факторов, среди которых сейши могут играть очень важную роль. Замкнутая форма бассейна ограничивает развитие ветровых течений, формируются компенсационные противотоки. Узловые линии, под влиянием силы Кориолиса, приобретают вращающийся характер, переносятся массы воды, растворенные соли и взвеси. Сейши, в зависимости от фазы, могут как усилить, так и ослабить течения Керченского пролива, заблокировав водообмен. Подобная функция собственных колебаний Азовского моря существенно отличает Азовское море от водоемов - аналогов, где формируются или плотностные течения или преобладают приливы и отливы.

Азовское море, сейши, морские течения, водообмен, термохалинная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/148325137

IDR: 148325137 | УДК: 551.465, | DOI: 10.37313/1990-5378-2022-24-5-124-128

Текст научной статьи Водообмен Азовского моря по данным измерений в 2021 г

рактеризуются малыми глубинами, сейшами и сгонно-нагонными явлениями. Системные исследования Азовского моря начаты Н.М. Книповичем в 20-е гг. XX в [2]. Важными вехами стали работы А.М. Бронфмана, Е.П. Хлебникова [3] и других авторов. С 1997 г Азовское, Черное и Каспийское моря России становятся объектом исследований Южного научного центра РАН [4]. Работы периода 2000 – 2010 гг. исследовали море в период понижения солености при повышенном речном стоке. В 2010 – 2020 гг. в регионе стали появляться признаки наступления новой климатической эпохи. Участились разрушительные стихийные бедствия. Ежегодные съемки Азовского моря показали, что с 2008-2009 гг. растут показатели солености. В 2016 г между Керченским проливом и косой Долгой регулярно наблюдаются значения выше 15 е.п.с., что очень близко к солености поверхности Черного моря (17-18 е.п.с.). Это прямое следствие маловодья. Долговременное присутствие соленых вод в Темрюкском заливе Азовского моря уже обусловило формирование устойчивых колоний бентосных организмов, характерных для Черного моря [5].

В 2018 г в северной части Керченского пролива начаты регулярные съемки встречных течений с целью измерить количество поступающих черноморских вод при разных метеоусловиях [6]. Впервые для современных маловодных условий получены количественные оценки переноса вод. Во время каждой съемки наблюдались северное и южное течения, однако не всегда в южном течении соленость превышала 17 е.п.с. Необходимы новые измерения для классификации условий развития черноморской адвекции.

Целью работы является представление новых измерений термохалинной структуры и поля течений в Керченском проливе, Таганрогском и Темрюкском заливах на основе экспедиционных исследований в 2021 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для изучения водообмена в ключевых районах Азовского моря использованы данные экспедиций НИС «Денеб» Южного научного центра РАН в ноябре и декабре 2021 г. Всего обработано 68 станций гидрофизического мониторинга. Измерения течений и параметров термохалинной структуры проводились с борта судна с помощью регистратора течений Aanderaa RCM 9 LW, оснащенного дополнительно датчиками давления, температуры и электропроводности. Дис- кретность измерений настраивается оператором от 30 секунд до 2 часов. Датчики измеряют течения на расстоянии от 0,4 до 2,2 м от прибора. Частота акустического сигнала составляет 2 МГц, соответственно, производителем заявлен диапазон измерения скоростей от 0 до 300 см/с с абсолютной точностью ±0,15 см/с. Точность магнитного компаса для определения направления течений составляет ±5°. Ложные записи измерений помечены и отфильтрованы согласно программному обеспечению фирмы-производителя Aanderaa [7].

Вертикальное профилирование течений на каждой станции проводилось с интервалом 30 с в ноябре и 5 мин в декабре на каждом горизонте измерений с шагом 1 м. Для построения векторных картосхем Таганрогского залива (рис. 1 – 4) выбиралось значение в средней части водной толщи (2,5 м), затем для каждого разреза проводилось усреднение значений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

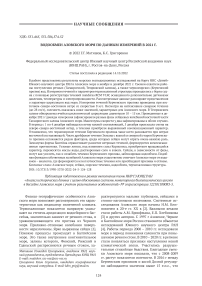

В холодное время года в азовоморском бассейне часто наблюдаются сильные (более 7 – 9 м/с) ветра восточной составляющей [1]. Съемка течений Керченского пролива проведена в условиях понижения скорости восточного-се-веро-восточного ветра до 8 м/с. На рис. 1 представлены вертикальные распределения компонент скорости течения и солености в северной части Керченского пролива. Разброс скоростей течений северной компоненты достиг 0,5 м/с (22 см/с на юг до 28 см/с на север). Стратификация течений не наблюдалась. Наиболее широкий (более 12 км) поток на север расположен

Рис. 1. Течения и соленость Керченского пролива 17 ноября 2021 г.

в центральной части пролива. К западу от него обнаружено противотечение. На прибрежных станциях зафиксированы узкие струи течений, с восточной стороны на юг, с западной – на север.

У западной и восточной границ разреза обнаружены зоны распреснения со значениями менее 13,4 е.п.с. на востоке и менее 13 у поверхности и 13,6 е.п.с. у дна на западе. В центральной части, в зоне действия северо-восточного течения соленость превышает 13,8 е.п.с. Заток соленых вод наблюдается при ветрах восточной составляющей, однако, в ноябре 2021 г соленость была даже ниже значений, характерных для Азовского моря при ослабевании восточно-го-северо-восточного ветра.

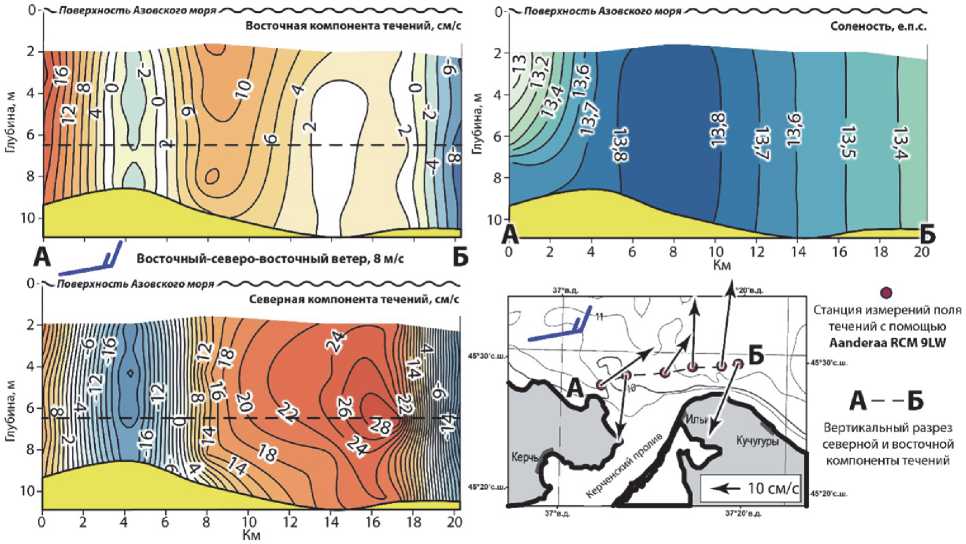

Систематические измерения течений в Темрюкском заливе [6, 8] показывают наличие чередования потоков разных направлений с интервалом 3 – 7 км. В 2021 г такие течения обнаружены повторно (рис. 2). Вероятно, в Темрюкском заливе развиваются ячейки циклонической циркуляции, диаметром 10 – 15 км. Скорости минимальные, 0 – 5 см/с, на грани чувствительности датчиков. Сток р. Кубань прижат к устью, изогалины имели почти вертикальную форму.

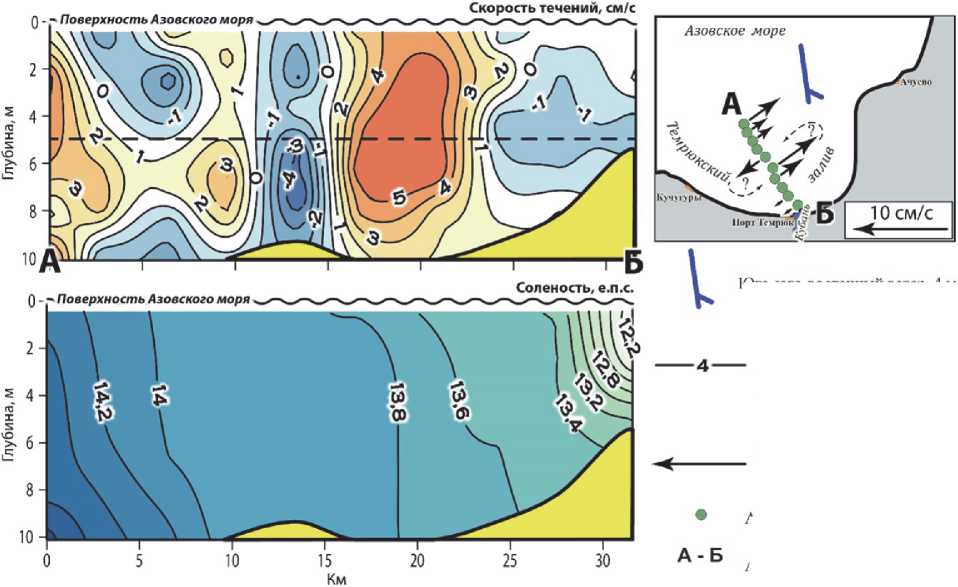

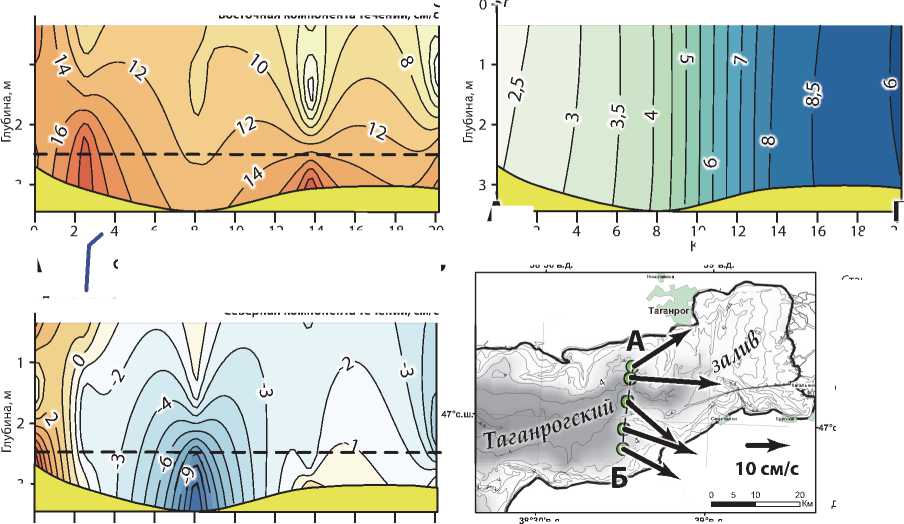

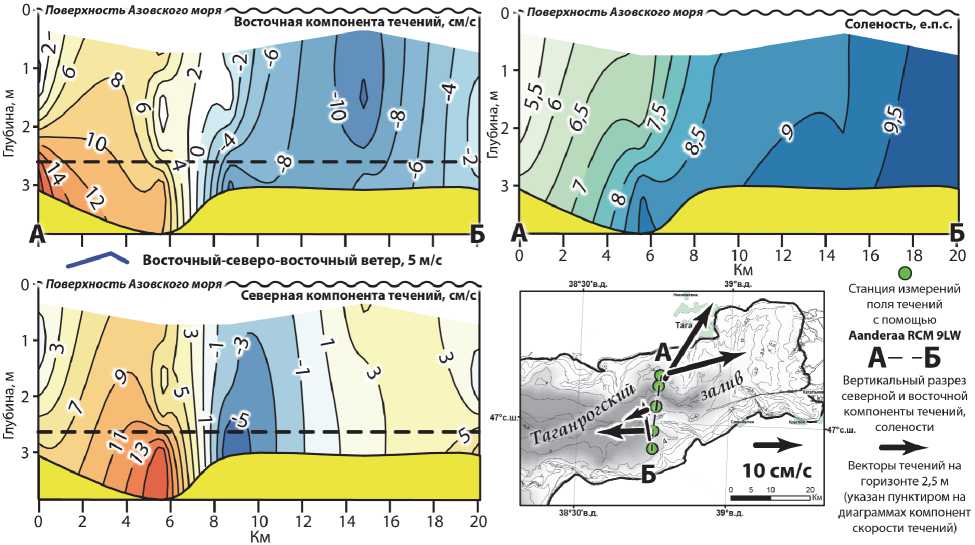

В эстуарном Таганрогском заливе смешиваются пресные речные и высокосолоноватые (морские) воды. Наблюдения показывают [6], что важный механизм этого смешения – сейши. Относительная изоляция залива косами Долгая и Белосарайская приводит к образованию собственной колебательной системы. По мере ослабевания раскачивающего ветра энергия одноузловой сейши рассеивается, в заливе проявляются движения низших мод на собственных резонансных частотах. Для поддержания таких сейш достаточно слабых ветров, которые наблюдаются в течение всего года. На приустьевом взморье Дона отмечаются колебания уровня и течений с периодом 12 ч, между Ейской до Долгой косами, - 24 ч [6]. Проведенные в декабре 2021 г измерения зафиксировали разные фазы сейшевых колебаний восточной части Таганрогского залива Азовского моря (рис. 3 и 4).

Для градиентных течений зафиксированы максимумы скорости у дна в обоих случаях. В период с 1 по 4 декабря (рис. 3) наблюдался ветер южной составляющей, 5 декабря произошла смена на северо-северо-восточный ветер, а течения приобрели выраженный компенсационный характер (рис. 4).

В начале зимнего сезона 2021 – 2022 гг. более соленые воды (до 9,5 е.п.с.) располагались у южного берега. 5 декабря, в районе с. Петрушино наблюдалось распреснение до 2,5 е.п.с.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На основании инструментальных измерений установлено, что черноморская адвекция в Керченском проливе чаще всего наблюдается при ветрах восточной составляющей, что согласуется с теорией дрейфовых течений Экмана. Однако известно, что в природных условиях дрейфовые течения никогда не встречаются в чистом виде, и всегда осложнены влиянием берегов, неравномерностью поля ветра и дру-

Юго-юго-восточный ветер, 4 м/с

Векторы течений, указаны пунктиром на глубине 5 м

Вертикальные разрезы ADCP и СТО профилирования

Станции

ADCP и СТО профилирования

Скорость течений, см/с. С положительным знаком направлена в плоскость рисунка (слева направо на картосхеме), с отрицательным - из плоскости рисунка (справа палево на картосхеме)

Рис. 2. Течения и соленость Темрюкского залива Азовского моря 13.11.2021 г.

Поверхность Азовского моря

Соленость, е.п.с.

Поверхность Азовского моря

Восточная компонента течений, см/с

А

Векторы течений на горизонте 2,5 м (указан пунктиром на диаграммах компонент скорости течений)

Б

о

38°30'в.д.

39’ в.д.

10 12 14 16 18 20

Км

Рис. 3. Течения и соленость Таганрогского залива Азовского моря 05.12.2021 г.

Северо-северо-восточный ветер, 6 м/с

Б

Поверхность Азовского моря

Северная компонента течений, см/с

А

38°30'в.д

Км

39°в.д

Станция измерений поля течений с помощью

Aanderaa RCM9LW

АБ

Вертикальный разрез северной и восточной компоненты течений, солености

■ С.Ш.

Рис. 4. Течения и соленость Таганрогского залива Азовского моря 16.12.2021 г.

гими факторами [9]. В прикерченском районе Черного моря глубины повсеместно достигают нескольких десятков метров, этого достаточно для формирования полного потока дрейфового течения вплоть до глубины трения. Особенности воздушной циркуляции Восточной Европы в холодное время года обуславливают преобладание ветров восточной составляющей при развитии сибирского антициклона. При этом существует много факторов, осложняющих развитие черноморского дрейфового течения через Керченский пролив. Сейши могут являться еще одним. В пучности сейши скорости течений нулевые, а на узловых линиях – максимальные. Таким образом, при вращении амфидромий, течения в южной части Азовского моря способны переносить рас-пресненные Кубанью воды на значительные расстояния и блокировать черноморскую адвекцию.

Сейши Азовского моря никогда не затухают полностью и наблюдаются на записях уровнемеров даже в продолжительную штилевую погоду. Как только ветер усиливается, многоузло- вые амфидромические системы слабых ветров перестраиваются на более высокий энергетический уровень, вплоть до одноузловой структуры сильного сгона-нагона.

Стоковое течение Таганрогского залива ослабело с понижением водности Дона. Его отсеки плохо перемешиваются между собой из-за узких подводных оконечностей кос, которые почти перегораживают залив. Соответственно, даже с учетом низкого современного стока Дона, затруднено перемешивание донских вод с непосредственно азовоморскими. Резкие градиенты солености формируются после занесения соленых вод течениями одноузловых сейш, характерных для сильных ветров.

ВЫВОДЫ

Получены новые экспериментальные доказательства сложного характера циркуляции 6 Азовского моря. Замкнутая форма бассейна . ограничивает развитие ветровых течений, формируются компенсационные противотоки. Узловые линии, под влиянием силы Кориолиса, 7. приобретают вращающийся характер, переносятся массы воды, растворенные соли и взвеси. 8. Сейши, в зависимости от фазы, могут как усилить, так и ослабить течения Керченского про- 9. лива, заблокировав водообмен.

Список литературы Водообмен Азовского моря по данным измерений в 2021 г

- Гершанович Д.Е., Гоптарев Н.П., Затучная Б.М., Симонов А.И. (ред.). Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Том V. Азовское море. СПб: Гидрометеозидат. 1991. 236 с.

- Книпович Н.М. Гидрологические исследования в Азовском море / Проф. Н. М. Книпович. - Москва: тип. "Шестой Октябрь", 1932. Обл., 496 с., 3 вкл. л. граф., карт.: граф., карт.

- Бронфман А.М., Хлебников Е.П. Азовское море Основы реконструкции. Л.: Гидрометеоиздат. 1985. 272 с.

- Труды Южного научного центра Российской академии наук/гл.ред.ак. Г.Г. Матишов. Т.IV: Моделирование и анализ гидрологических процессов в Азовском море / отв.ред. акад. Г.Г. Матишов.Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН,2009. 224 с.

- Семин В.Л., Савикин А.И., Григоренко К.С., Олейников Е.П., Московец А.Ю. Глебова М.А., Колючкина Г.А Изменения донной фауны Азовского моря в условиях аномального осолонения // Труды VIII Международной научно-практической конференции "Морские исследования и образование (MARESEDU-2019)" Том II (III). Тверь: ООО "ПолиПРЕСС", 2020. С. 490-494.

- Матишов Г.Г., Григоренко К.С. Динамика и термохалинная структура вод контактных зон Азовского моря // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2022. Т. 502. №2. С. 107-114.

- Aanderaa Data Instruments AS: [Электронный ресурс]. URL: https://www.aanderaa.com.

- Матишов Г.Г., Григоренко К.С. Течения Азовского моря в период маловодья Дона // Океанология. 2021. Т. 61. № 2. С. 198-208.

- Жуков Л.А. Общая океанология. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 376 с.