Волжане 35-й пехотной дивизии Рущукского отряда в Болгарии в Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. Часть 2

Автор: Аншаков Ю.П.

Рубрика: История международных отношений и внешней политики

Статья в выпуске: 2 т.7, 2025 года.

Бесплатный доступ

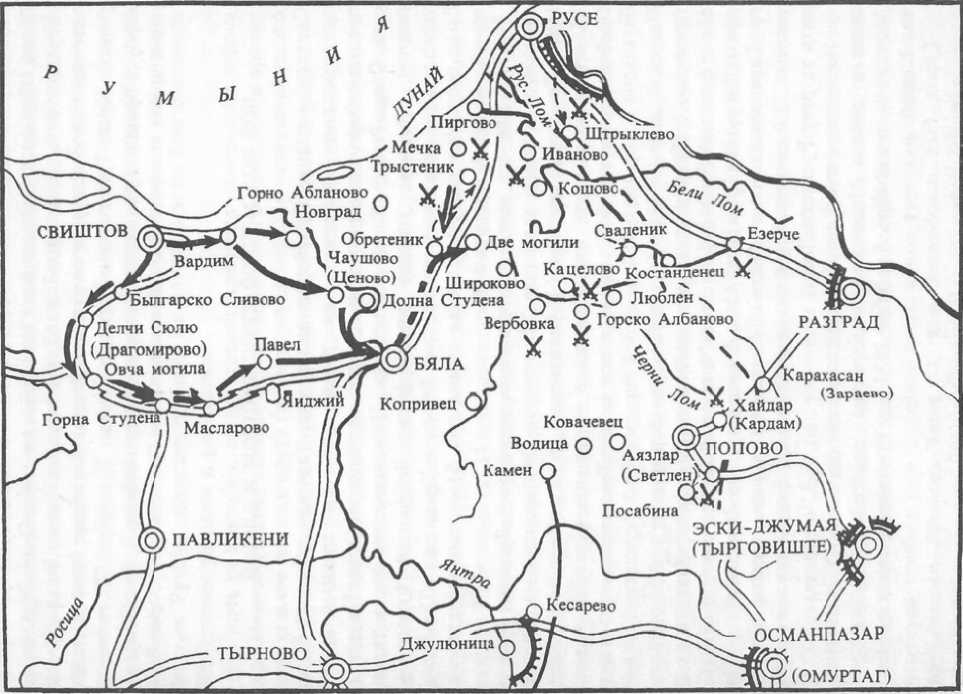

Во второй, заключительной, части статьи анализируются боевые действия волжан Рущукского отряда в сражениях при Карахасанкиое, Чаиркиое и у Мечки-Трестеника. Также рассматриваются ошибки и просчеты командования Рущукского отряда на всем этапе боевых действий в Болгарии.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг., Рущукский отряд, Карахасанкиой, Чаиркиой, Мечки-Трестеник

Короткий адрес: https://sciup.org/148331452

IDR: 148331452 | УДК: 94(4). 355/359 | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-2-91-101

Текст научной статьи Волжане 35-й пехотной дивизии Рущукского отряда в Болгарии в Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. Часть 2

EDN: UOQEMN

После утраты Аяслара командование Рущукского отряда сочло целесообразным оставить прежние передовые позиции, какие были до Аясларского боя, то есть Попкиой, Гагово и Карахасанкиой. 13 августа к полковнику Каульбарсу в его лагерь при Хайдаркиое пришел болгарин Тодоров, убежавший из Разграда из-за слухов о возможной резне турками болгар. Из его показаний следовало, что результаты Аясларского боя произвели на турок ободряющее впечатление, так как это был первый, хотя и тактический успех турок, укрепивший их дух, а командующему турецкой армией Мехмеду-Али-паше он подарил надежду на наступательные действия против Рущукского отряда2. 14 августа уже другой болгарин Кончу, бежавший с семьей из Разграда, известил, что в городе собирают всех жителей, способных носить оружие, из тех, кто сбежал от русских. Эти вооруженные жители-турки и башибузуки напугали жителей-болгар, старавшихся по возможности убежать из города из-за беспорядков и грабежей. Повсеместно в Разграде были развешаны объявления о большой победе, одержанной над русскими при Аясларе, здесь ждали египетские войска из Варны во главе с сыном египетского вице-короля. Повсюду читалась и раздавалась речь Мидхата-паши, произнесенная им в Константинополе, где утверждалось, что Турция ничего не потеряла, пока не будет взят Разград, без чего русские не могут подступить ни к Шумле, ни к Рущуку. Поэтому всем следует вооружаться и прогнать русских как можно дальше. Вооружались и 15-летние мальчики, и 70-летние старики, и число их росло3.

-

1 В существенно сокращенном виде статья «Волжане 35-й пехотной дивизии Рущукского отряда в Болгарии в русско-турецкую войну 1877-1878 гг» опубликована в журнале Славяноведение: Аншаков Ю.П. Волжане 35-й пехотной дивизии Рущукского отряда в Болгарии в русско-турецкую войну 1877-1878 годов // Славяноведение. – 2024. – №3. – С.18–29. В настоящ ем издании публикуется полный вариант этой статьи.

Все с турецкой стороны готовилось к нападению, и для своей решительной атаки турки выбрали входивший в 35-ю пехотную дивизию прибывший из верхневолжской Костромы 140-й Зарайский пехотный полк, занимавший д. Карахасанкиой. Именно такое решение 14 августа принял в Эске-Джумая военный совет под председательством Мехмеда-Али-паши4. Известия о готовящемся нападении турок на Карахасанкиой встревожили штаб Рущукского отряда, возглавляемый генерал-лейтенантом П.С. Ванновским. Исполняя его распоряжения, командир XIII корпуса А.Ф. Ган издал 15 августа приказ о сформировании особого отряда для обороны Карахасанкиоя во главе с генерал-майором Леоновым, подчинив его командиру 35-й пехотной дивизии. В состав отряда вошел 140-й Зарайский полк под командованием командира полка полковника Назарова, 2 эскадрона гусарского Лубенского полка, 4 сотни Донского казачьего полка. Нападающая на Карахасанкиой 18 августа турецкая сторона располагала 16-ю батальонами пехоты, 6-ю эскадронами кавалерии и 24 артиллерийскими орудиями5.

Все утро перед боем 18 августа основная часть зарайцев занималась земляными работами, укрепляя свои позиции. В это время к д. Садина подступил с двумя ротами Зарайского полка и кавалерией полковник Назаров, вступивший в бой с турками, прикрывая тем самым дорогу на Карахасан-киой, однако все же туркам удалось захватить Садину6. Бой, начавшийся у Садины, охватывал все большее пространство, турецкие войска продвигались вперед с целью захватить Карахасанкиой, к которому уже стянулись все части Зарайского полка, заняв боевую линию. Турецкие части вели постоянное наступление, охватывая позиции зарайцев с правого и левого флангов. Зажженный турецкой артиллерией Карахасанкиой горел, но зарайцы, не отступая, продолжали сопротивляться. Ко всему этому добавилась и невыносимая жажда в рядах зарайцев: «В деревне вокруг фонтана собирались целые толпы солдат, торопливо, с жадностью глотали холодную ключевую воду и снова бежали вперед на позиции, исчезая в клубах порохового дыма»7. Около 2-х часов дня турки повели общее наступление на всю линию обороны зарайцев, вынужденных отступать под их сильным натиском, однако зарайцы вновь и вновь возвращались на отнятую у них позицию. «Шесть раз неприятель брал д. Карахасанкиой и каждый раз был выбиваем; но бой был неравный; неприятель имел не менее 12 тысяч и постоянно вводил свежие войска»8. Видевший этот бой корреспондент английской газеты «Daily News» отмечал: «За весь день я не видел ни единого случая проявления страха кем-либо. Единственное, что можно было услышать время от времени, это «Их много»9 (в 1882 г. село было переименовано в Зарево, в честь 140-го Зарайского пехотного полка). К 4-м часам дня на помощь зарайцам из Гагово подошел всего один батальон 139-го Моршанского пехотного полка, сразу же вступивший в бой, прикрывая левый фланг зарайцев, и бой «возгорелся с новой силой»10. Однако в ответ на это турки ввели в бой еще 6 тыс. свежих войск, и даже с помощью моршанцев спасти положение не удалось. Турки сумели создать колоссальный перевес в живой силе, когда на одного защитника Карахасанкиоя приходилось четыре врага11. В 6 часов вечера от генерала Леонова последовал приказ войскам отойти на левый берег р. Лом, а затем к Гагово. На отступающих зарайцев и моршан турки бросились в атаку, отбитую несколько раз штыковыми ударами. Все же в 9 часов вечера зарайцы, «без шинелей и палаток, в одних гимнастических рубахах, расположились биваком в д. Гагово»12. Общие потери отряда генерала Леонова составили убитыми – 4 офицера и 103 рядовых; ранено – 12 офицеров и 357 рядовых; контужено – 9 офицеров; без вести пропало - 15 рядовых. Большая часть потерь пришлась на 140-й Зарайский полк, в котором убито - 3 офицера и 90 рядовых; ранено – 9 офицеров и 275 рядовых, контужено – 8 офицеров и без вести пропало – 14 рядовых13. Под Карахасанкиоем практически один в один повторилась ситуация, что была при Аяс-ларе. И здесь вновь на поверхность всплыла та же фигура начальника штаба XIII корпуса Л.И. Илья-шевича. В письме, написанном по горячим следам начальником Рущукского отряда Александром Александровичем к своему дяде, главнокомандующему Дунайской армией Николаю Николаевичу (старшему), цесаревич высоко отзывался о генерале Леонове, его отличных действиях, подчеркивая при этом, что ему во время боя не была вовремя оказана необходимая поддержка. Виновником всего произошедшего он видел исключительно Л.И. Ильяшевича, который «постоянно спорит, не исполняет, что приказано, и благодаря ему, мы потеряли 11 числа Аясларскую позицию, которую он не захотел укреплять, несмотря на приказания, а сегодня потеряли обе позиции в Карахасанкиое и Попкиое, и все из-за его упрямства»14. Цесаревич настаивал на немедленной замене Ильяшевича и переводе всего XIII корпуса из-за этих тяжких потерь на новую Ковачицскую позицию15.

После сражения при Карахасанкиое полки 35-й пехотной дивизии участвовали в частых мелких стычках с турками. С конца августа 1877 г. Рущукский отряд вел в целом успешные оборонительные бои у Кадыкиоя (совр. назв. Штрыклево), у Кацелево и Абланово. Отсутствие каких-либо реально видимых успехов в противостоянии с Рущукским отрядом заставило Мехмед-Али-пашу пойти на переговоры, которые с ним провел уже упоминавшийся граф С.Д. Шереметев. В беседе Мехмед-Али-паша заметил, что «все они тяготятся войною, Реуф-паша даже сказал: «Действительно, не могут ли Россия и Турция найти общие интересы?»16. Так считали видные турецкие военачальники, но так не думали в Стамбуле (Константинополе), да и в Плевне, где начавшийся 30 августа, в день именин Александра II, третий штурм Плевны закончился очередной неудачей. 16 сентября великий князь Сергей Александрович записал в дневнике, что в штабе действующей армии «так напуганы Плевной, что только о ней и думают, забывая наш отряд и армию Мехмет-Али»17.

Великий князь, впрочем, мог уже не вспоминать Мехмеда-Али-пашу, так как 9 сентября его войска потерпели сокрушительное поражение при д. Чаиркиое. Расположенные в районе Чаирки-оя русские войска под командованием генерал-лейтенанта Татищева насчитывали 6 батальонов пехоты, 8 эскадронов кавалерии и 3 артиллерийские батареи (5-6 тыс. человек). Турецкие войска, предназначенные для удара на Чаиркиой, насчитывали 36 таборов, но в бою участвовало лишь 18 таборов, таким образом численное превосходство турок сократилось в 2 раза. Артиллерийская подготовка велась ими всего лишь 17 орудиями. В ходе хаотического наступления турецкие войска были разбиты, и Мехмед-Али-паша отдал приказ об отступлении. Начатое в ночь на 10 сентября отступление происходило беспорядочно, когда таборы в панике стреляли друг в друга, бросая обозы и отстававших, и отошли за р. Кара-Лом18. Итогом этого поражения стало смещение Мехме-да-Али-паши, и новым главнокомандующим Восточнодунайской армии стал Сулейман-паша. Сулейману-паше поначалу удалось несколько «потеснить» войска Рущукского отряда, но он потерпел сокрушительное поражение 30 ноября у Мечки-Трестеник (совр. назв. Трыстеник). Турецкие войска под командованием Сулеймана- паши насчитывали здесь 40 тыс. человек при 114 орудиях, русские войска – 28 тыс. человек при 138 орудиях19, действовали по плану, разработанному цесаревичем Александром Александровичем, наблюдавшим за ходом боя. Этот бой не стал неожиданностью для командования Рущукского отряда, и «угощение уже было готово»,20 - отмечал историограф Зарайского полка П.А. Домашев. Русские войска открыли огонь в 8:30 утра, а в контратаку перешли только в 14 часов. Таким образом, турецкие войска не менее 6 часов находились под постоянным артиллерийским и ружейным огнем и к моменту перехода русских войск в контратаку были основательно обескровлены и измотаны. Бой вели воинские части 12-й, 33-й и 35-й пехотных дивизий21. На заключительном этапе этого сражения по приказу командира XII корпуса великого князя Владимира Александровича в бой вступили батальоны зарайцев и моршанцев. Их вели в бой командир 2-й бригады и бывший командир зарайцев полковник Назаров, новый командир Зарайского полка майор Завойский и полковник Венцель, командир Моршанского полка22. Затем в 15.30 русские войска перешли в общее наступление, «и не выдержал басурман их молодецкого натиска». Турецкие войска обратились в бегство, «провожаемые непрерывным ружейным и артиллерийским огнем»23. В этом бою зарайцы потеряли убитыми и ранеными 101 человека24, а моршанцы – 61 человека25. Общие русские потери составили 22 офицера и 813 рядовых. Турецкие войска в этом бою потеряли свыше 3 тыс. человек26. За этот бой Александр II наградил цесаревича орденом Св. Георгия 2-й степени, а великого князя Владимира Александровича – бриллиантовой шпагой с надписью: «14 и 30 ноября 1877 года». После убедительной победы у Мечки-Трестеника в Рущукском отряде наступило полное затишье, прерываемое редкими стычками на аванпостах, так как теперь армия Сулеймана-паши больше не предпринимала попыток вести хоть какие-либо наступательные действия. После войны Сулейман-паша был судим и приговорен к 15 годам тюрьмы, но затем помилован.

4 декабря 1877 г. Александр II после шестимесячного пребывания покинул Дунайскую армию и отбыл в Петербург, назначив 2 декабря Э.И. Тотлебена начальником Рущукского отряда. 5 декабря в Бухаресте император издал приказ по действующей армии. В нем отмечались доблесть и заслуги русских войск на главных направлениях русско-турецкой войны. Обращаясь к действиям Рущукско-го отряда, он заметил: «Не менее славы и признательности заслуживают войска Рущукского отряда под личным начальством его императорского высочества наследника цесаревича, на коих выпала трудная и тяжелая задача охранения левого фланга занятого нами с начала кампании огромного пространства. Задача эта выполнена блистательнейшим образом, несмотря на все трудности удержания значительно сильнейшего неприятеля на большом протяжении, при беспрестанных, постоянно отраженных попытках прорвать наши линии»27.

Отдавая должное заслугам Рущукского отряда, все же следует сказать о том негативном опыте, который выявился в нем в ходе боевых действий верхневолжских полков 35-й пехотной дивизии. В сражениях при Езерджи и особенно при Аясларе и Карахасанкиое турки практически всюду сумели создать большой численный перевес над русскими войсками как в пехоте, так и в артиллерии, превосходили в количестве боеприпасов. Все это вызывает вопросы к руководству Рущукского отряда, не всегда умевшему создать должное обеспечение личного состава достаточно необходимыми людскими и материальными ресурсами для успешных боевых действий. Заметим, что руководитель отряда великий князь Александр Александрович не был в то время сугубо военным человеком с богатым боевым опытом. Возглавляя такое крупное соединение, каким являлся Рущукский отряд, цесаревич имел в своем распоряжении значительные военные силы, практически равные турецким полевым войскам, и ресурсы, которые использовались не всегда правильно и эффективно. Так, как уже отмечалось, было при Аясларе, когда из-за нераспорядительности руководства штаба XIII корпуса Рущукского отряда не были укреплены русские позиции, что негативно сказалось на ходе боя и его результатах, аналогичное произошло и при Карахасанкиое. Слабые резервы или их отсутствие в Аясларском и Карахасанкиойском сражениях, не подошедшие вовремя подкрепления – все это привело к негативным результатам и последствиям этих боев для Рущукского отряда в целом. Много вопросов вызывает и продовольственное снабжение войск, в том числе это касается и полков 35-й пехотной дивизии. Так, с конца июня по конец июля Болховский полк дважды во время стоянок в с. Кошево (совр. назв. Кошев) и Кацелево из-за постоянно плохой работы транспорта с продовольствием оставался даже без сухарей, солдаты этого полка были вынуждены сами прямо с поля убирать пшеницу, молотить ее и приготавливать хлеб. Местные болгары относились к русским воинам недруже-любно28, жаловались, что у них все пропало, отказывая своей обычной фразой: «Нема, братушка, турка взял», хотя на самом деле забрали себе все имущество и продовольствие, оставленное сбежавшими турками29. Еще хуже ситуация с продовольствием, и также из-за плохой работы транспорта, складывалась в Зарайском полку по крайней мере с осени 1877 г. Здесь дело дошло до того, что полковые фуражиры добывали пропитание для солдат путем авральных набегов в сопровождении казаков на территории, занятые турецкими войсками, вступая в перестрелки с турками. Последний такой вояж фуражиров с перестрелкой произошел 29 декабря30. Вместе с тем не следует все же забывать и тот факт, что Рущукский отряд сковывал крупные турецкие силы и это, в частности, не позволило Сулейману-паше перебросить свои войска на помощь осажденной Плевне. Таким образом, Рущукский отряд способствовал успешным военным действиям русской армии на иных более важных участках театра военных действий русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

-

8 января 1878 г. Рущукский отряд был переименован в Восточный, а приближение русской армии к Константинополю заставило Турцию согласиться с русскими условиями перемирия и подписать 19 января в Адрианополе «Основание мира» и соглашение о перемирии. По условиям перемирия турки должны были покинуть Рущук, Разград, Эски-Джумая, Осман-Базар (совр. назв. Омуртаг) и Котел. 16 января без боя был занят Разград, а уже 27 января 1878 г. приказом командира XIII армейского корпуса А.М. Дондукова-Корсакова в городе было введено гражданское управление, которому вменялось в обязанность заниматься различными сферами городской жизни, включая и его армейскую составляющую. Для этого вводилось комендантское управление, и комендантом был назначен командир 139-го Моршанского полка полковник Вентцель31, именно он привел этот полк в Болгарию из Твери. Заключение перемирия позволило великому князю Александру Александровичу 1 февраля отбыть в Петербург, передав начальство над войсками Восточного отряда генерал-адъютанту Э.И. Тотлебену. Расставаясь с войсками отряда, цесаревич издал прощальный приказ, в котором было сказано следующее: «Вы были поставлены на страже успехов всей русской армии. На огромном пространстве вы сдерживали значительно превосходную числом и благоустроенную неприятельскую армию, опиравшуюся на грозные крепости. Все усилия отчаянно нападавшего врага сломились о вашу доблестную стойкость и непоколебимое мужество … Но кроме неприятельской армии вы вынуждены были неустанно бороться с невзгодами – знойным жаром, холодом, ненастьем, бездорожьем. Борьба невидная и не имеющая блесков боевых подвигов, но выйти из нее с честью могут только войска сильные духом; и вы сильны, вы это доказали»32.

Среди прочих крепостей турецкие войска покидали и Рущук, бывший первоначально главной целью Рущукского отряда. Теперь настало время воплотить задуманное в реальность. 8 февраля 1878 г. в 9 часов утра по шоссе из Белы к линии передовых укреплений Рущука подошел 1-й батальон 138-го пехотного Болховского полка, а за ним вслед за штабом и конвоем прибыл начальник Восточного отряда Э.И. Тотлебен. Поздоровавшись с Болховским батальоном, он приказал сменить все турецкие караулы на русские. По пути в кафедральный собор Рущука, куда направился Э.И. Тот-лебен с войсками и свитою, толпы болгар в праздничных одеждах с восторгом встречали войска, подносили им букеты цветов, надевали искусно сплетенные венки. В соборе тырновский епископ Климент (в миру – Васил Друмев), отслужив благодарственное молебствие, произнес прочувственную речь перед военными, а затем, опустившись на колени, со всем духовенством и присутствовавшими болгарами был пропет гимн «Боже царя храни»33. Вечером 8 февраля прибыл командир XIII корпуса князь А.М. Дондуков-Корсаков, принявший командование над Восточным отрядом, а 9 февраля Э.И. Тотлебен отбудет в Петербург, и с апреля 1878 г. по январь 1879 г. он будет возглавлять действующую армию.

После окончания войны и полугодовой стоянки в 1878 г. в городе Видин и, покидая его, офицер и историограф 138-го Болховского пехотного полка С.К. Михеев вспоминал: «Накануне выхода 5-го октября, город устроил для нас прощальный обед. На городской площади расставлены были для нижних чинов столы с большими запасами мяса, хлеба и вина. Болгары угощали с истинным радушием; после обеда устроились игры и пляски, в которых вместе с солдатиками участвовали и местные жители. Любо было смотреть на эту оживленную картину: смешанные группы людей в разном одеянии веселились от души; болгарский танец вперемежку с русским трепаком, обоюдное обнимание, целование – все это доказывало, что наши солдаты успели сблизиться и подружиться с обывателями. И действительно, за все время стоянки в городе не было ни одного случая столкновения чинов с жителями: все было ладно, мирно и дружно»34. Навсегда полк покинет Болгарию только в феврале 1879 г., вернувшись на прежнее место постоянной дислокации в верхневолжский г. Рыбинск. Одновременно с ним покинут Болгарию 137-й Нежинский, 139-й Моршанский и 140-й Зарайский пехотные полки 35-й пехотной дивизии. Получив заслуженные полковые награды, они вернулись на прежнее довоенное место дислокации в Ярославской и Тверской верхневолжских губерниях.

Боевые действия Рущукского отряда

Кошовс

Езерче

Вардим

'Быпгарско Сливсво

Павел

б) ПАВЛИКЕНИ

Кесарево

Джулюница

ТЫРНОВО

'Делчи Сюлю (Драгомирово) иОвча иогила

55^v>-''* ^Яиджий

Масларово If

Горно Абланово

СВИШТОВ

РАЗГРАД

РУбяла

Копривеи

Горна Студен;

Ковачевеи

^РУСЕ

ОСМАНПАЗАР

(ОМУРТАГ)

Водица О О. v Аязлар

/у Пиргово

Мечка OX I

' >УКарахасан (Зараево)

, Хайдар

^/(Кардам)

ПОПОВО

(СветлецгО^^-'''^ Посабина 1 \

ЭСКИ-ДЖУМАЯ^*

I (ТЫРГОВИШТЕ) WO,

„ ' Сваленик

Две могили "т*Х.

\ Обретеник

Чаушово М%^ ^ It^-^V/

(Неново) Кацелово Костанленец X

^иденово) #д Широкове СХУ.^" ) ^

Дол на Студена Люблен ^

If *// Вербовка 3 Горско Албаново

Источник: Генов Ц. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и подвиг освободителей. София пресс, 1979.

Картографическое приложение.