Воображая город: ускользающий Касимов

Автор: Митин Иван Игоревич

Журнал: Вестник Евразии @eavest

Рубрика: Пространство

Статья в выпуске: 1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Воображаемая география, восприятие пространства, городская среда, гуманитарная география, провинция и периферия, пространственные мифы, ускользающие города

Короткий адрес: https://sciup.org/14911979

IDR: 14911979

Текст статьи Воображая город: ускользающий Касимов

Гуманитарная география — молодое междисциплинарное научное направление, занятое изучением способов представлений, интерпретации и репрезентации географического пространства в человеческой деятельности. Отличительная черта гуманитарной географии — методологический подход к исследованию взаимодействия культуры и пространства, предполагающий выделение системы кодов и символов (языка) как промежуточного звена в системе «субъект — объект исследования» 1. Гуманитарно-географическое исследование города предполагает выявление ключевых образов (символов, мифов) этого города и связей между ними, опирается на разработанные методики и имеет конечной целью представление результатов исследования в текстовой и графической форме 2.

В каждом городе, становящемся объектом гуманитарно-географического исследования, «встречаются» в своеобразном поединке исследователь и сам город . Бывают города, которые словно не даются в руки, скрывают глубинные смысловые связи локальной идентичности и своих образов, подменяют их очевидными и лежащими на поверхности «внешними» образами, раскрывающими, например, только визуальные доминанты города или служащими только специально созданными туристскими брэндами 3. Впрочем, немалую роль в неудачах «поединка» с таким городом играет сам исследователь и

Иван Игоревич Митин, научный сотрудник сектора гуманитарной географии Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, аспирант кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова , Москва, участник Школы молодого автора 2002 года.

его методика, предполагающая поиск некоторых универсальных правил , согласно которым реально наблюдаемые элементы городской среды трансформируются в ментальные конструкты географических образов и пространственных мифов 4.

Ведущая роль в этих правилах принадлежит закономерностям восприятия пространства . Действительно, воспринимаемое пространство весьма жестко регламентировано, «закреплено» посредством выделенных К. Линчем элементов городской среды (вехи, пути, грани, узлы, районы) 5.

Книга К. Линча «Образ города» остается крайне актуальной и сегодня 6, однако критики ее уловили ряд существенных моментов, с одной стороны, ограничивающих исследование Линча, с другой стороны, открывающих дорогу существенным работам после его книги. Важнейший среди этих моментов — акцент К. Линча на визуальных компонентах мысленного представления о городе 7. Несмотря на это допущение К. Линча, Дж. Голд развивает и обобщает построения, нашедшие отражение в «Образе города», и четко указывает на то, что восприятие города «складывается из ряда наслаивающихся друг на друга мысленных представлений о нем, каждое из которых строго индивидуально, но у всех организуется вокруг общих точек отсчета» 8.

Исследования восприятия пространства, таким образом, словно возвращают долг строгому подходу к созданию интерпретаций пространства, основанному на семиологическом изучении коммуникации пространства и текста, текста и потребителя 9. «Рядоположен-ность географических объектов превращается в упорядоченную по иным законам систему их образов» 10.

На самом деле географические образы, тем более — пространственные мифы опираются не только и не столько на восприятие пространства города, сколько на воображаемые миры 11.

Воображаемые географии города

Множественные реальности каждого города складываются как конгломерат этнических и групповых стереотипов и (само)созна-ний, опыта путешественников, сложившихся пространственных установок сознания (связанных с уровнем образования и непосредственным опытом), а также — воображаемого 12.

Однако, география восприятия (perceptual geography) в западной традиции стала вполне законной и обоснованной частью географи- ческой науки — чего нельзя в полной мере сказать о географии воображения, или о воображаемых географиях (imaginative geographies).

Лоуэнталь разделяет предмет изучения географии на три «реальности». Это, во-первых, собственно природа окружающего мира, то есть реальность наблюдаемых объектов; во-вторых, наши мысли и чувства по поводу окружающего мира — то, что рождается в процессе восприятия и осмысления пространства; в-третьих, наше поведение в пространстве 13.

Исследователи географии восприятия во многом перешли на бихевиористские позиции, полагая именно восприятие ключом, управляющим всеми процессами активности человека в пространстве 14. В силу этого обозначился именно так сформулированный переход в географии: от восприятия — к поведению.

При осуществлении другого перехода — от восприятия к воображению — главным становится необходимость понимания того, откуда возникает воображаемое пространство. И именно в этой связи могут помочь обширные исследования воспринимаемых пространств, с одной стороны, и психологического механизма восприятия, с другой стороны. И-Фу Туан называет ключевым понятием своей книги «Space and Place» опыт (experience) 15, а, анализируя через несколько десятилетий значение статьи Д. Лоуэнталя, указывает на второе такое ключевое понятие — воображение 16.

И-Фу Туан несколько «переворачивает» картину общепринятого понимания восприятия и воображения в географии, говоря, что восприятие зависит и от опыта, и от воображения 17. Очевидно, что люди по-разному воспринимают окружающее пространство, поскольку различаются между собой по опыту, в том числе пространственному. Менее очевидно то, что люди различаются по способностям к воображению 18. Высказав это парадоксальное на первый взгляд суждение, И-Фу Туан чувствует «пружину» к интерпретации пространства, заложенную в восприятии. Правда, при этом он все же проводит условную (воображаемую!) границу между восприятием и воображением. Однако такое понимание значения и смысла географии воображения возникает только через десятилетия после ее расцвета, состоявшегося все же, видимо, в рамках гуманистической географии.

Итогом противоречивого развития исследований воображения в зарубежной географии стало то, что воображаемые географии, выросшие из исследований восприятия и, в наибольшей степени, из изучения ментальных карт 19, вырвались за пределы географии. В результате сегодня принято считать, что родоначальником воображае- мой географии был Эдвард Саид 20. Другие примеры апелляции к воображаемой географии находим также у историков и культурологов, в рамках исследований идентичности, особенно при разграничении внутреннего и внешнего образа 21.

Воображаемое в отношении пространства стали раскрывать не как особый факт выхода из воображения, в первую очередь индивидуального, и не как особый атрибут каждого места в отдельности — а прежде всего через различия в пространственных стереотипах культур, сообществ, социальных групп. (Этому в немалой степени способствовала знаменитая книга Бенедикта Андерсона 22.) Акцент в географических исследованиях воображения в рамках бихевиористской и гуманистической парадигм также оказывается смещенным от места к субъекту (воображающему, воспринимающему, действующему), причем, как правило, к субъекту-группе или к социальноэтнической общности 23. Это связано с работами Д. Харви, одного из первопроходцев географии воображения, «соединившего» воображение с поведением в социальном понимании городского пространства 24. Другое дело, что порой субъект — только выразитель, ретранслятор образа места, выраженного художественным языком 25. Непосредственная же связь самого места и его воображаемого образа, продуцируемого субъектом, зачастую оказывается разорванной 26.

Поэтому, возвращаясь к метафоре поединка с городом, хотелось бы вернуться и к теме влияния самого города на его воображаемую географию.

Исследовательская гипотеза настоящей статьи заключается в том, что существуют особенные — ускользающие — города, гуманитарногеографическое изучение которых затруднено в силу особенностей образно-географического поля самого города. Одному из таких городов — вернее, нашему опыту первой встречи с подобным феноменом — и посвящена эта статья. Ниже мы постараемся не только раскрыть выявленные в результате «поединка» с городом Касимовым (Рязанская область) ведущие пространственные мифы этого города, но и понять, что в самом Касимове делает его «ускользающим».

Воображаемый Касимов: деконструкция

Касимов — город, без сомнения, необычный. Это ясно сразу, понятно без лишней рефлексии. Уникальный татарский город в самом сердце Центральной России. Город, еще всего чуть более трех столе- тий назад бывший столицей отдельного ханства. Город, вдруг неожиданно возникающий среди дремучих лесов Мещеры — ее столица. И один из немногих окских городов, смотрящих на реку «лицом».

Однако Касимов не так прост, как выглядит на первый взгляд. Казалось бы, яркие его образы, которые должны бы сложить целостные пласты-реальности города очевидны: мещерский город, татарский город, окский город 27. Но признаков ни одного из этих архетипических образов не находишь в современной жизни города.

Касимов — столица Мещеры. Не просто Городец Мещерский, как он изначально именовался, или Касимов, столица одноименного ханства. «Мещерскость» (по Паустовскому) должна предполагать патриархальную русскую провинциальность, идею убежища: «в этих лесах отсиживалась древняя Русь от татарских набегов» 28. Но нет этой покойности, покровности, богородичности в Касимове.

В городе незримо присутствует татарский миф. И не важно, что численность татар сокращается, да и вся городская среда исключительно русская; две мечети и татарское кладбище — скорее исключения, вернее — дополнительный шик русскому городу — как татарские ворота у русских домов, видоизмененные, приспособленные под повседневные нужды, а местами и целиком уже замененные на металлические. Татарскость города — скорее умозрительная, чем реальная. Она крепко заложена «в генах», образно говоря — «у города есть татарские крови» . И только — не более. Конечно, это немало: татарская кровь, можно сказать, впитана с молоком матери. С детства касимовцы видят в своей повседневной жизни мечеть с минаретом (рис. 1). Мечеть и текие (мавзолеи) — скорее символы, артефакты существования татарскости, след былой, очевидно ушедшей исторической эпохи. Нельзя сказать: Касимов — татарский город. Но и не совсем верно сказать: Касимов был татарским городом. Татарскость в нем перешла из факта в идею, из реальности — в миф. Татарский миф в Касимове — и в этом его особенность — выходит из ушедшей реальности.

Так возникает ускользающий Касимов: его, казалось бы, очевидные символы и бесспорные мифы оказываются ненадежными, блекнут на фоне современной жизни. Лишь дотошный краевед, абстрагирующийся романтик и неисправимый поэт могут найти в русской провинциальной Мещере татарский город, смотрящий лицом на Оку. Значит, именно в самой городской среде, в переплетающихся улицах и сменяющихся кварталах и надо искать настоящий Касимов и ту его доминанту , которая могла бы не только ярко про-

Рис. 1. Касимов. Старая мечеть с минаретом (пл. Победы, 9а). Фото автора явиться в современном городе и в идентичности его жителей, но и иметь связь с пусть «погребенными» историей, но важными мифами-архетипами.

Столичная маска города

У Касимова, без сомнения, есть четко выраженный центр. Это и не ареал, и не площадь, и не линия. Это площадь плюс линия: Советская площадь и начало Советской улицы. На площади — явно подновленный в последние годы, да и вообще вписанный в ее ландшафт позднее — Вознесенский собор 29. Однако именно он формирует перспективу Советской (прежние названия — Большая, Соборная) улицы. Улица словно сошла со старинной открытки: застройка в два-три этажа — и всё лавки и лавки продовольственные, но чаще промтоварные, специализированные (рис. 2). Тут же несколько кафе, заведений бытовых услуг — словом, все, что должно было быть в уездном городе на главной улице. Тротуары ухожены, у посаженных деревьев — решеточки на земле. По Советской даже в рабочее время и среди дня спешит народ, главная улица в прямом смысле этого слова — улица-сосредоточение.

Чуть другая сама площадь. Она тоже со старинной открытки (рис. 3). Но, разглядывая эту «открытку», ловишь себя на ощущении, что время будто застыло... Из четырех запланированных зданий торговых рядов (по типу Гостиного двора) были построены только три. Так они и стоят — несимметрично. И придают несимметричность площади, словно намеренно нарушая изысканную и чопорную правильность примыкающей к площади Советской улицы, придают свой особенный запоминающийся колорит, делают площадь касимовской .

Успенская церковь стоит нарочито на краю площади. На самом-то деле — почти в центре, просто за ней совсем спрятана часть площади — такая неприглядная, что кажется намеренно утаенной — и тоже со старинной открытки. В углу площади — парадный, глянцевый, недавно отреставрированный Дом Алянчиковых; в нем теперь помещается большая часть экспозиции, здесь же и администрация краеведческого музея. Благовещенская церковь и вовсе будто не на площади — за двумя торговыми рядами, за новым мясным рыноч-

Рис. 2. Касимов. Начало Советской улицы. Здание выездной сессии казначейства и мирового суда (д. 1). Фото автора

Рис. 3. Касимов. Советская площадь. Слева направо: Успенская церковь (д. 31), торговые ряды (д. 3), дом Алянчикова (д. 7/8). Фото автора ным павильоном, на предыдущей окской террасе — невысокая, домашняя. Своей голубой окраской она словно предваряет спуск к Оке. Там, после Рязанского спуска, бывшего Соборного взъезда, начинается Набережная (рис. 4). Она была отреставрирована к 850-летию города, и это заметно: такое впечатление, что хотели намеренно создать лицо города, а про людей забыли. В самом деле набережная почти полностью безлюдна. Чистая и почти прямая, с красивыми, элегантными, зажиточными купеческими особнячками, аккуратным тротуарчиком, она — достойное продолжение Советской улицы — вот только не проходят по ней в любое время суток толпы касимовцев и заезжих. Искусственное, намеренно привнесенное не лицо — маска города.

Эта маска и формирует миф о столичности города, поддерживает его. И в самом деле — 200 лет независимого Касимовского ханства XV–XVII веков словно воскресают в новом европейском обличье здесь, на Советской, на площади, на улице, на Набережной. Словно отсюда начинает свой путь Сеид-Булат, касимовский хан, принявший христианство, ханство потерявший, зато ставший, пусть лишь номинально, по велению Ивана Грозного, царем всея Руси, Симео- ном Бекбулатовичем 30. Именно он, наверное, мог бы претендовать на звание местного касимовского «героя» или Гения места — только уж больно он «смутный», неоднозначный, непарадный персонаж. Но такая же и столичность Касимова: с одной стороны, парадная и торжественная по-петербуржски, с другой, постоянно напоминающая о своей подлинной естественной провинциальности.

Периферийный Запад

Сворачиваешь с Набережной вверх, с Советской улицы — на запад и... удивляешься. Город поражает экстенсивностью «стратегии» освоения пространства. Единственный «правильный» уголок, культурный ландшафт в узком смысле слова 31, расположен в центре, вдоль Советской улицы и на Советской площади. Детище архитектора Гагина, касимовского самоучки. На свой лад, по-касимовски, он отстроил городу центр, сделал его городом. «Заряда» гагинского центра хватает, сколько видит глаз, на всю западную половину Каси-

Рис. 4. Касимов. Набережная. На заднем плане — Никольская церковь (Пионерская пл., 11а). Фото автора

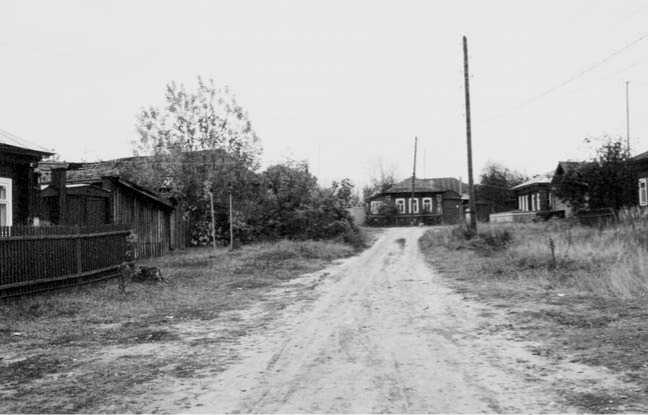

Рис. 5. Касимов. Улица Терешковой (западная часть города). Фото автора мова. Только внутреннее наполнение дальше уже совсем другое: кварталы пустых пространств. Кирпичные пятиэтажки микрорайона им. 50-летия СССР, не окруженные ни строгими улицами, ни огородами — просто пустырями. Нет даже улиц, только пространства между домами. Периферия 32... Как будто кварталы положены только на карту, не на местность, или как будто город заложен, но еще не основан. Улиц еще нет, дома еще не обросли огородами.

Широкие улицы, далеко друг от друга стоящие напротив дома, а между ними — колея для машин, иногда вовсе заросшая, местами просто непроезжая, чем-то перегороженная или просто утопающая в грязи (рис. 5). При этом, однако, не возникает ощущения грязного и неопрятного города, ощущения неухоженности. Напротив, создается картина специфической среды, квинтэссенция которой — идея простора , свободных пространств. Здесь встречаются азиатская экстенсивная периферийность и захолустность русской глубинки, и соединяются они в оригинальный «медвежий угол», похожий на горьковский Город Дрёмов (есть версия, что Касимов действительно был его прототипом).

Дальше от центра, ближе к оврагам, к Сиверке, окаймляющей основную касимовскую «полосу расселения», — неудобья, импро- визированные свалки, полное отсутствие планировки, изогнутые улицы и дворовые проулки между поставленными хаотично домами. Невольно вспоминаешь вычерченный Гагиным екатерининский план Касимова: ровные квадраты улиц, как в Петербурге. Здесь они нарушаются структурно: правильные квадраты разорваны оврагами, улицы — пропадают или прерываются.

Еще одна важная особенность Касимова — площади , встречающиеся на западе города аномально часто. Выглядят они необычно: это обширные незастроенные пространства, где-то заросшие деревьями, где-то с пересекающими их под произвольными углами улицами. Посреди них — либо церковь, либо памятник Ленину. В планировке они, похоже, «равняются» на Советскую с ее тремя зданиями торговых рядов и неравномерно размещенными храмами: все они намеренно просторные и асимметричные. Здесь опять проявляется касимовский периферийный культ простора.

Но есть в широких улицах и площадях Касимова и что-то потаенное . Улица внезапно прерывается, разделяется на отдельные дворовые проулки, изгибается или упирается в дом или овраг. Вдруг между домами замечаешь узкий проход, а за ним — вновь расширение и улицу. Среди современных кварталов, в глубине — едва видимое с улицы старое русское кладбище. Гуманитарно-географическое «резюме» западной половины Касимова таково: эклектичное сочетание открытого и потаенного, ясности и тайны.

Провинциальный Восток

В Касимове есть своего рода разделительная линия зеркала: только это линия не отражения, а преломления . Восточная часть города совсем не похожа на западную. Можно, постепенно поднимаясь от Оки вверх по террасам, всякий раз находить серьезные различия, контраст, преломление городского мифа.

Набережная в прямом смысле этого слова — та самая чистая и ухоженная и оттого отчасти искусственная — начинается от Рязанского спуска и идет вверх по течению Оки. Вниз, на восток, формально тоже идет улица Набережная. По ней числятся дома, выходящие окнами на реку. Только перед ними вместо прямого полотна дороги и выложенного кирпичиками тротуара — заросли ив, просто чаща или иногда небольшая терраска с тропинкой или неуверенной колеей. Набережная преломляется с запада на восток, сверху

Рис. 6. Панорама Касимова от устья р. Бабенки: Набережная (слева) и «Берег» (справа). Фото автора вниз по Оке, постепенно превращаясь внизу в заросли вместо прогулочной аллеи (рис. 6). Пробираешься вниз по реке как будто в Азию, на Восток. И правда на восток, в татарскую часть города с минаретом XV века, двумя текие, новой мечетью и неповторимым татарским кладбищем. Здесь попадаешь в совершенно иную городскую среду.

Важно здесь, что не просто заканчивается набережная, а что она резко трансформируется. В западной части города она искусственная и безлюдная, значит — не востребованная. На востоке, наоборот, можно увидеть органичный Касимову облик Набережной — просто Берег . Дома смотрят на реку, у каждого свой спуск к реке, где стоит лодочка или просто приготовлено местечко со столиком. Непохоже на речной город — скорее, это приречные селения, слободы, посады на холмах.

Поднимаешься выше на широкие террасы Оки — и замечаешь, что здесь уже почти нет широких и непроезжих улиц. Улочки поуже, зато асфальтированных гораздо больше. Там же, где асфальт заканчивается, — налицо твердая, хорошая, «крепкая» грунтовая дорога.

Перекрестки отмечают «классические» добротно поставленные двухэтажные дома с каменным первым и деревянным вторым этажами (см. рис. 7). Тут же — даром, что это татарская половина города, — и Богоявленская (Георгиевская) церковь, самая старая в Касимове 33. Здесь не найти хаотично застроенных кварталов, обособившихся поселочков и неустроенных площадей. Деревенскую череду домов на берегу Оки сменяют кварталы частных домов, углы которых «зацементированы» старыми зданиями, вдоль улиц органично сменяющимися новыми, не менее «крепкими». Провинция 34...

Так же, как и западная часть города, восточная прерывается глубоким оврагом — речкой Бабенкой. Дальше на восток — уже несколько другая часть Касимова, Старый Погост. Улицы поднимаются и опускаются оврагами, становятся узкими проулками, с двух сторон на протяжении многих десятков метров ограниченными простецкими неэлегантными дощатыми заборами с «гистограммой» верхних острых концов. Здесь улицы — скорее условность, есть дороги , подновляемые и выдерживаемые. Однако именно на этом месте в XII веке был впервые заложен Городец Мещерский. Венчает этот «странный мир» стоящее над быстро сменяющимися террасами, на плакоре 35, текие хивинского хана Авгана.

Рис. 7. Касимов. Октябрьская улица (восточная часть города). Фото автора

Между городом и деревней

Со Старого Погоста можно «оглянуться» на весь город, посмотреть на него глазами исследователя, «расшифровать» его среду и, значит, понять его идею .

Сиверка и Бабенка — две линии, две речки, два оврага, ограничивающие по большому счету Касимов как город. Угол, под которым впадает Бабенка, — более острый. Поэтому и полоса города тут, на востоке, чуть уже. Зато она более логично выстроена, более понятна; только небольшая полоска вдоль Оки выглядит не по-город-скому. Далее вглубь следуют специфические, провинциальные, но однозначно городские кварталы. А вот «кривое зеркало» Советской улицы обращает ситуацию на западе города в нечто противоположное: за городской, столь явно претендующей на парадность, набережной вглубь от Оки следуют окраинные кварталы — среда скорее сельская , нежели городская.

Важно, что Касимов застыл в этих обозначенных рамках. Его пространственное развитие вдоль Оки практически закончилось, видимо, еще во времена Касимовского царства. Обозначилась мера «окскости» города.

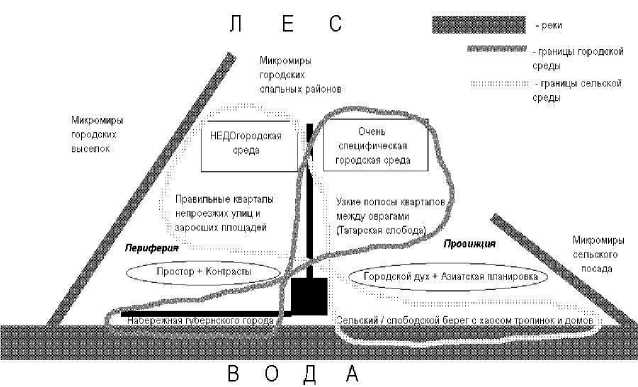

На востоке — город над рекой с плавными линиями оврагов и холмов. Здесь Касимов может напомнить приволжские городки: гладкие красивые холмы с неспешными дорогами и серпантинными тропками, церквушка на холме, какие-то домишки, цепляющиеся за склон и бровку террасы — а потом уж строгие кварталы и улицы с аккуратным минаретом, новой мечетью, крепкими зданиями. На западе — город на реке со строгой и правильной набережной, и далее — со всей квадратной планировкой. Но — с «недогородским» наполнением улиц и домишек, с церквушками у оснований оврагов, с незастроенным, пустым пространством — на улицах, на площадях, вокруг церквей. Это касимовское «недопространство». За городской набережной — не совсем Город. За посадским, сельским Берегом — специфический, но Город (см. образно-средовую карту Касимова 36 на рис. 8).

Между Окой и Мещерой

Касимов можно назвать окской столицей . По крайней мере, он был таковой. Здесь было создано первое на Оке судоходное товарищество. Именно здесь, в Касимове был главный торговый и пере-

Рис. 8. Образно-средовая карта Касимова валочный пункт на Оке. И сегодня именно здесь находится сетевязальная фабрика, знаменитая на всю страну. Так актуализируется и еще одна важная касимовская идея — окская, речная, водная.

При этом Касимов — не совсем окский город. Он «зажат» между Мещерой и Окой. И в этом — еще одна дихотомия города, еще один источник его двойственности. Как заметил Александр II после посещения города: со стороны Мурома — деревня, из-за Оки — губернский город 37.

Мещера не вступает в город. Она формирует внешний образ Касимова у людей, никогда здесь не бывавших. Впрочем, у людей приезжих, пожалуй, тоже: Касимов появляется как долгожданный город после лесов Мещеры. Начинается органично, как одна из деревень, а вырастает в целый город. Изнутри, из сегодняшнего Касимова, Мещера практически незаметна. Только если отойти к северо-западной окраине, к берегу Сиверского оврага, то за ним, окаймляя эксклавный поселок Сиверка, вдруг встает стена соснового бора. Вдруг город сужается, заканчивается, сводится к полоске спускающейся дороги в Сиверку, наконец, к пешеходному мостику, который в два раза уже самой дороги. Касимов уступает место оврагу. Сиверский овраг обозначает край города, границу, выход в Мещеру . Дальше за ним — сосны, темная полоса, Лес .

Совсем иной простор с другой стороны, с окской. Там, за Окой, формирующей южную границу города, — бесконечные поля, иногда всхолмленные, но открытые, не лесные уже. Там чувствуется дыхание лесостепи, Юга , значит, еще большего простора38. Недаром именно за Окой компактно размещен новый обособленный район Касимова — поселок Приокский с золото-аффинажным заводом. В нем опять отголосок идеи экстенсивного развития, «азиатскости», простора. И наоборот, одновременно и так по-касимовски — идея купеческого богатства .

Окский простор и закрытая ширина мещерского леса — вот своеобразные «родители» специфического касимовского пространства. Пространства, которому свойственны и широта, и, отчасти, пустота, потаенность, а значит, — много-смысленность .

Лесоводье

Западная часть Касимова начинается с Воды , с Реки, с Оки, с Набережной — строгой, вычурной, европейской, западной. Воду нелегко было «одолеть» — и на старте берется такая «планка», которую впоследствии держать не удается. Отсюда — маргинальные замкнутые «миры» поселка Фабрики, потом перехлестывающиеся в выселки поселка Сиверка. Отсюда зарастающие площади и улицы. Восточная же часть города у реки просто не представлена. Она вырастает из Болота, начинается с Мещеры, следовательно, все-таки уже не с Воды, а с Леса. Вдруг какие-то участки начинают осваиваться: сначала отдельными домушками и сарайчиками, потом гаражами, потом и улицами, которые пытаются свить — не всегда поначалу успешно — прямоугольную сетку города. Вырастает пространство формирующихся площадей и улиц, еще ждущих своего часа, чтобы быть заасфальтированными (они еще просто совсем недавно «вышли» из Леса!). Апогей городского духа здесь — перед бровкой долины Оки, вдоль Октябрьской улицы, там, где стоит старейшая в Касимове Богоявленская церковь. Дальше Город, поднимаясь от Леса, еще не дошел.

Здесь как-то спокойней, тише, размеренней, естественней. Овраги — протяженные, из нескольких истоков — плавно заселяются. Единственно возможным образом формируются непрямые улочки и тропки. Люди «собираются» на перекрестках улиц на пахнущих стариной лавочках. Опрятные аккуратные домушки возникают не вдоль одной, назначенной линии, как на Набережной на западе города, а то тут, то там . Естественно.

Так формируется Лесоводье 39. Касимов — город двойственный. Словно два вектора разнонаправленных сил разрывают или, вернее, «перекручивают» метагеографию города (см. рис. 8): от Леса к Воде и от Воды к Лесу. Потому, кстати, и отличаются крайние участки города, лежащие за его «настоящими» границами: Старый Посад — маленькая, зачахшая в самом начале пути попытка Леса создать Город, и Сиверка — выплеснувшаяся в Лес сила Воды, выселки.

В Касимове можно отыскать и другие двойственности: Севера и Юга (последний — с более развитой социокультурной средой); или пространств за городом по обе стороны от него (Лес — Лесостепь, Внутрь — Вовне). Важно, что можно смотреть на запад Касимова из-за Оки. Видеть, как он возникает, глядится в реку лицом, поднимается, растет от реки, питаясь ее соками. А можно — с оврага речки Бабенки или с холма Старого Посада. И видеть, как из оврага, со склона пологого холма вдруг постепенно выкристаллизовывается город. Сложно увидеть только серединку, «точку бифуркации» этих векторов. Все-та-ки — потаенный город Касимов. И овражный . Овраги — вот сила, которая преодолевает все теоретически созданные векторы Леса и Воды. Город во власти оврагов. На оврагах. Вокруг же оврагов в Касимове — Обовражье. Потому что, если в оврагах — просто свои перетекающие из одного оврага в другой домашние и естественные провинциальные «миры», то в Обовражье на Западе — Окский Петербург, периферия с показным лицом Набережной и Советской, а на Востоке — тихо возникающая провинция, такая незаметная, только с живописными холмами, спрятанной от берега церковью и вдруг — с минаретом.

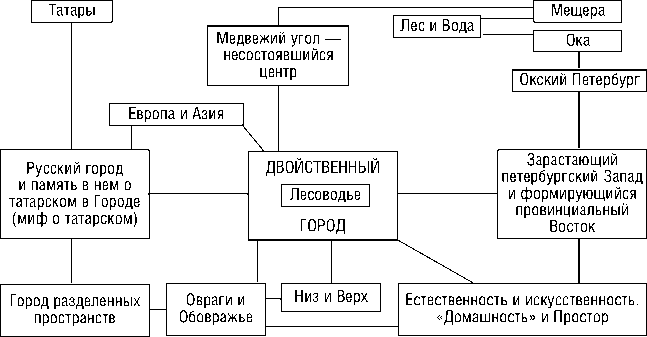

В сочетании периферии и провинции кроется очарование Касимова, его необычность, уникальность, изюминка. Двойственность — вот что надо «уловить» в нем, чтобы все стало на свои места (см. образно-географическую карту Касимова 40 на рис. 9). Чтобы увидеть за татарскостью города его русскую провинциальность, за столичностью Набережной — мирную спокойную захолустность обширных и пустых улиц и площадей, перед городом — Воду Оки, а за городом — Лес Мещеры, и наоборот.

В погоне за ускользающим

С исследовательской точки зрения Касимов был «разгадан» как двойственный город , «зажатый» между Лесом Мещеры и Водой Оки, между русской провинцией и татарским мифом, между оврагами и

Рис. 9. Образно-географическая карта Касимова

Обовражьем, между естественным «домашним» и искусственностью парадного простора. Из этой «разгадки» ясно, почему именно Касимов оказался ускользающим городом, особым местом потаенных пространственных смыслов: потому что двойственность — его ведущая черта, своеобразная основа города. Под влиянием этой основы воображение исследователя (тем более — туриста) создает целый ряд иных географических образов, питает новые пространственные мифы, которые не могут считаться доминантными для Касимова, поскольку не укоренены в нем. Несмотря на это, все лежащие на поверхности туристские бренды Касимова вошли в итоговую систему пространственных мифов города, хотя и на вторых ролях, — и это свидетельствует о том, что воображение все равно не уводит нас слишком далеко от искомой реальности.

Однако тут актуализируется новая проблема: каков статус той реальности, которая была сконструирована в результате гуманитарно-географического исследования города? С одной стороны, мы показали, что это не есть внешний образ Касимова в глазах приезжих или укоренившийся в культуре на региональном либо страновом уровне пространственный миф города. С другой стороны, едва ли можно утверждать, что двойственность будет артикулироваться жителями Касимова как первоочередной атрибут их «самости», их гордости за родной край, их локальной идентичности. Можно утвер- ждать, что мы получили некоторый промежуточный продукт — схему 41, позволяющую познать город через символические значения, которыми он может быть наделен. Образно-географическая карта, приведенная выше (см. рис. 9), позволяет, с одной стороны, довольно продуктивно вычленить несколько ведущих мифов, образующих важнейшие элементы городской идентичности, разные для разных социальных, возрастных и других групп. Вместе с тем, трансформируя эту карту 42, можно создать эффективный туристский брэнд 43.

С теоретической точки зрения это означает, что искомая система пространственных мифов должна балансировать между двумя утверждениями. Утверждение первое: сконструированный миф должен реализовываться в материальном ландшафте или в повседневной жизни сообщества 44. Утверждение второе: любое место становится местом , город — городом тогда, когда получает то или иное значение 45, «становится реальным в результате акта самопрезента-ции» 46. Именно для работы в этих заданных рамках мы и обращаемся не только к восприятию, но и к воображению — создаем воображаемые географии города.

Что же до вопроса об отличительных свойствах ускользающих городов, то опыт гуманитарно-географического исследования Касимова показывает, что сам город (а не только исследовательская позиция) действительно может скрывать в себе некоторые семиотические системы, делающие его скрытым для исследователя. Хотя во многом наличие этих потаенных смыслов относится к области, однажды названной « топомистикой » 47, так что вопрос о типологиза-ции и факторах формирования ускользающих городов еще ждет своего исследователя.

Список литературы Воображая город: ускользающий Касимов

- Замятин Д. Н. Гуманитарная география (Материалы к словарю гуманитарной географии)//Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах/Отв. ред. Д. Н. Замятин. Вып. 2. М., Ин-т Наследия, 2005. С. 332-334.

- Митин И. И. Методика полевых гуманитарно-географических исследований в контексте мифогеографии//Гуманитарная география... Вып. 2. С. 235-275

- Замятин Д. Н. Локальные истории и методика моделирования гуманитарно-географического образа города//Там же. С. 276-322;

- Замятин Д. Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. М., Знак, 2006.

- Чихичин В. В. Географический анализ образов городов Ставропольского края. Канд. дис. Ставрополь, 2006.

- Митин И. И. На пути к мифогеографии России: «игры с пространством»//Вестник Евразии, 2004. № 3. С. 140-161.

- Линч К. Образ города. М., Стройиздат, 1982.

- Zmudzinska-Nowak M. Searching for legible city form: Kevin Lynch's theory in contemporary perspective//Journal of Urban Technology, 2003. Vol. 10. No. 3. P. 19-39.

- Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой географии. М., Прогресс, 1990. С. 117.

- Smith S. J. Beyond geography's visible worlds: a cultural politics of music//Progress in Human Geography, 1997, Vol. 21. No. 4. P. 502-529

- Crang M. Picturing practices: research through the tourist gaze//Ibid., 1997. Vol. 21. No. 3. P. 359-373.

- Лавренова О. А. Географическое пространство в русской поэзии XVIII -начала ХХ вв. (геокультурный аспект). М., Ин-т Наследия, 1998. С. 9.

- Lowenthal D. Geography, experience and imagination: towards a geographical epistemology//Annals of the Association of American Geographers, 1961. Vol. 51. No. 3. P. 260.

- Lowenthal D. Introduction: Environmental perception and behavior//Environmental perception and behavior/Ed. by D. Lowenthal. Chicago, Univ. of Chicago Press, 1967. P. 1.

- Wood L. J. Perception studies in geography//Transactions of The Institute of British Geographers, 1970. Vol. 50. P. 129.

- Tuan Yi-Fu. Space and Place. The Perspective of Experience. 9th ed. Minneapolis -London: Univ. of Minnesota Press, 2002. P. 7.

- Tuan Yi-Fu. Perceptual and Cultural Geography//Annals of the Association of American Geographers, 2003. Vol. 93. No. 4. P. 880.

- Шенк Ф. Б. Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе от эпохи Просвещения до наших дней//Новое литературное обозрение, 2001. № 52

- Tuan Yi-Fu. Images and mental maps//Annals of the Association of American Geographers, 1975. Vol. 65. No. 2. P. 205-213.

- Саид Э. Восток путешественников и ученых: между словарной дефиницией и живой мыслью//Отечественные записки, 2003. № 5 (14)

- Саид Э. Orientalism. London and Henley, Routledgе & Kegan Paul, 1978.

- Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., Новое литературное обозрение, 2003

- Jamal A. Towards a celebratory cultural imagination in an indifferent time//African Identities, 2003. Vol. 1. No. 1. P. 19-36.

- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.

- Bivand R. Imaginative geographies: spaces beyond the horizons?//European space, Baltic space, Polish space. Part 2. Warsaw, European Institute for Regional and Local Development, Univ. of Warsaw, 1997. P. 213-220

- Castree N. Commodity fetishism, geographical imaginations and imaginative geographies//Environment and Planning A, 2001. Vol. 33. P. 1519-1525

- Dora V. D. The rhetoric of nostalgia: postcolonial Alexandria between uncanny memories and global geographies//Cultural Geographies, 2006. Vol. 13. No. 2. P. 207-238

- Felgenhauer T., Mihm M., Schlottmann A. The Making of Mitteldeutschland: On the function of implicit and explicit symbolic features for implementing regions and regional identity//Geografiska Annaler. Series B: Human geography, 2005. Vol. 87. No. 1. P. 45-60

- Fenton J. Space, chance, time: walking backwards through the hours on the left and right banks of Paris//Cultural Geographies, 2005. Vol. 12. No. 4. P. 412-428

- Rycroft S. Mapping underground London: the cultural politics of nature, technology and humanity//Ibid. 2003. Vol. 10. No. 1. P. 84-111

- Harvey D. Social justice and the city. Baltimore, John Hopkins Univ. Press, 1973. P. 27. См. также: Sundstrom R. Race and place: social space in the production of human kinds//Philosophy and Geography, 2003. Vol. 6. No. 1. P. 84-95.

- Reid B. 'A profound edge': Performative negotiations of Belfast//Cultural geographies, 2005. Vol. 12. No. 4. P. 485-506.

- Chang T. C., Lim S. I. Geographical imaginations of 'New Asia -Singapore'//Geografiska Annaler. Series B: Human geography, 2004. Vol. 86. No. 3. P. 165-185.

- Паустовский К. Г. Мещорская сторона//К. Г. Паустовский. Собр. соч. в 6 тт. Т. 4. М., Гослитиздат, 1958. С. 195.

- Правдолюбов В. С., протоиерей. Религиозная история Касимова. Изд. 3-е. Касимов, Изд. Успенской церкви, 2004.

- Арсюхин Е., Андрианова А. Касимов:ханы, гробницы, ученые//Исторический проект Е. Арсюхина. Постоянный адрес:http://archeologia.narod.ru/kasim.htm. Последнее посещение 14 марта 2007 года

- Шишкин Н. И. История города Касимова с древнейших времен [Репринтное изд. кн. 1891 г.]. Рязань, Узорочье, 2002.

- Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., Новое литературное обозрение, 2001. С. 24

- Преодоление советского пространства:Лекция Владимира Каганского//Публичные лекции Полит.ру:http://www.polit.ru/lectures/2004/11/11/kagan.html. Последнее посещение 12 марта 2007 года.

- Пармузин Ю. П., Карпов Г. В. Словарь по физической географии. М., Просвещение, 1994. С. 311

- Мильков Ф. Н. Словарь-справочник по физической географии. М., Географгиз,1960. С. 207

- Грачева И. В. Касимов-город: Были и предания. Шацк, Шацкая типография, 2004. С. 42.

- Митин И. И. Указ. соч. С. 269. Об образно-географических картах см. там же. С. 267-269

- Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии. М., Прогресс, 1981. С. 70-96.

- Митин И. И. Комплексные географические характеристики. Множественные реальности мест и семиозис пространственных мифов. Смоленск, Ойкумена, 2004. С. 92-97;

- Митин И. И. Туристские мифы и комплексные характеристики территории в гуманитарной географии//Туризм и культурное наследие. Вып. 3. Саратов, Изд-во Саратов. ун-та, 2006. С. 103-110.

- Entrikin J. N. The betweenness of place. Towards a geography of modernity. Houndmills -London, MacMillan Education Ltd., 1991

- Jeans D. N. Some literary examples of humanistic descriptions of place // Australian geographer, 1979. Vol. 14. No. 4. P. 207-214; Tuan Ti-Fu. Space and place: humanistic perspective // Progress in geography, 1974. Vol. 6. P. 211-252.

- Chamberlain P. G. Topomystica: Investigation into the concept of mystic place//Journal of Cultural Geography, 2001. Vol. 19. No. 1. P. 97-123.