Вопросы реконструкции культурно-исторических процессов и их хронологии в лесостепном Приобье эпохи раннего железа (по материалам датирования Быстровского некрополя)

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Последняя треть I тыс. до н.э. для территории лесостепного Приобья является одним из периодов наиболее интенсивных контактов населения северного и южного происхождения. Это во многом определило своеобразие культурно-исторических процессов, реконструкция которых с привлечением естественно-научных методов (дендрохронологии и радиоуглеродного датирования) ведется на протяжении нескольких последних десятилетий. Основным результатом таких исследований является удревнение ряда опорных погребальных памятников (Каменный Мыс, Быстровка-1-3). На основании этих данных период контактов населения березовского этапа лесостепного Приобья с носителями культур запада (саргатская) и севера (кулайская) был более длительным, чем предполагалось ранее. Начало процессов активного культурного взаимодействия можно относить ко времени не позднее рубежа IV-III вв. до н.э.

Эпоха раннего железа, лесостепное приобье, реконструкции культурно-исторических процессов, хронология, естественно-научные методы датирования

Короткий адрес: https://sciup.org/145145710

IDR: 145145710 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.2.087-096

Текст научной статьи Вопросы реконструкции культурно-исторических процессов и их хронологии в лесостепном Приобье эпохи раннего железа (по материалам датирования Быстровского некрополя)

Для исторических реконструкций взаимодействия различных археологических культур хорошо датированные материалы масштабных некрополей Верхнего Приобья, формировавшихся в течение продолжительного периода эпохи раннего железа, имеют особое значение. Одним из таких погребальных комплексов на правобережье р. Оби является Быстров-ский некрополь. Он расположен в Искитимском р-не Новосибирской обл. к северу от с. Быстровка (рис. 1). Некрополь раннего железного века объединяет несколько разновременных курганных групп: Быст-ровку-1 (более 70 захороненных), -2 (более 250) и -3 (ок. 200) (рис. 2). Общее количество погребен- ных, проживавших здесь на протяжении последней четверти I тыс. до н.э., вполне репрезентативно для объективного отражения истории культурного взаимодействия заключительного периода эпохи раннего железа в лесостепном Приобье.

Следует напомнить, что на основе исключительно традиционного археологического датирования курганная группа Быстровка-1 по предметному комплексу была отнесена к III–II вв. до н.э. [Троицкая, 1983, с. 42]. При этом отдельные предметы могли быть и более древними – VI–IV и IV–III вв. до н.э. Формально-типологический подход позволял датировать предметный комплекс Быстровки-2 (железные кольчатые ножи, кинжал с ложнокольчатым навершием, кольчатые удила со стержневидными псалиями, ложечковидные подвески, поясной крючок и бронзовый втульча-тый кулайский наконечник) в интервале от последней трети I тыс. до н.э. до рубежа эр. Однако комплексное

Рис. 1. Расположение Быстровского некрополя.

Рис. 2. Погребальные комплексы эпохи раннего железа у с. Быстровка.

1–3 – курганные группы: 1 – Быстровка-2, 2 – Быстровка-3, 3 – Быстровка-1; 4 – грунтовые погребения на поселении ирменской культуры Быстровка-4.

датирование естественно-научными методами материалов этой курганной группы и тщательный анализ традиционной хронологии предметов показали, что она относится ко времени не позднее конца IV – III в. до н.э. [Бородовский, 2012, с. 389]. Значительная серия радиоуглеродных и дендрохронологических дат, полученных для Быстровки-2, заложила основу для разработки хронологии эпохи раннего железа Верхнего Приобья на качественно новом уровне. Появилась возможность построить дробную периодизацию как отдельных многомогильных курганов, так и всего Быстровского некрополя. Период его функционирования почти полностью охватывает вторую половину I тыс. до н.э. Все это в целом позволяет рассматривать Быстровку-2 как один из опорных погребальных памятников Евразии эпохи раннего железа [Евразия…, 2005, с. 215]. Корреляция его предметного комплекса с датирующим сопроводительным инвентарем из Быстровки-1 дает основания для пересмотра даты последней (III–II вв. до н.э.) [Троицкая, 1983, с. 42], отнесения ее к более раннему времени. Тем более что в обеих курганных группах в полной мере представ- лен пазырыкский сбруйный набор (псалии, удила, роговые пряжки, пронизи, чумбурные блоки, роговые застежки, металлические украшения упряжи и узды), датируемый IV–III вв. до н.э.

На основании сравнительной хронологии предметов из сопроводительного инвентаря отдельные курганы Быстровки-3 предварительно датировались не ранее конца II в. до н.э. [Троицкая, Бородовс-кий, 1994, с. 22]. Позднее в рамках такого подхода даты других курганов этой курганной группы были необоснованно омоложены вплоть до I в. н.э. [Дураков, Мжельская, 1995, с. 54–55]. Однако результаты радиоуглеродного датирования погребений 4 и 8 кург. 6 Быстровки-3 – соответственно 595–349 гг. до н.э. (СОАН-3972; 2 345 ± 65 л.н.)* и 772–386 гг. до н.э. (СОАН-3963; 2 410 ± 75 л.н.) – позволяют удревнить нижнюю хронологическую границу ее существования до рубежа IV–III вв. до н.э.

В целом уточнение хронологии Быстровского некрополя на основе современных естественно-научных данных [Бородовский и др., 2003], которые включают 36 дендрохронологических и 45 радиоуглеродных дат, полученных в рейтинговых лабораториях России (Новосибирск, Санкт-Петербург) и США (Тусон), не может не отразиться на представленных ранее историко-культурных реконструкциях [Троицкая, 1979, 1983; Могильников, 1995].

Датировка и синхронизация некрополей в рамках процессов культурных связей

На основании комплекса данных, в т.ч. корреляции результатов датирования естественно-научными (дендрохронологическим и радиоуглеродным) и традиционными археологическими методами, вполне правомерно говорить о возможности синхронизации отдельных захоронений Быстровки-1–3 в пределах IV–III вв. до н.э. Это, в свою очередь, позволяет поставить вопрос об удревнении таких погребальных комплексов, что необходимо учесть при создании историко-культурных реконструкций. С конца прошлого столетия археологические материалы Быстровско-го некрополя активно использовались при изучении динамики культурных контактов местного населения с представителями саргатской культуры на западе и кулайской на севере [Троицкая, Бородовский 1994, с. 73]. Длительное сосуществование, кровнородственные связи и чересполосное проживание населения березовского этапа с носителями саргатской культуры в Барабе [Полосьмак, 1987, с. 103] не могли пройти бесследно для лесостепного Приобья. В Барабинской лесостепи соседство разнокультурной керамики на поселениях и в погребениях, включение инокультурных захоронений в могильники и заимствование элементов погребальной обрядности прослеживалось с середины I тыс. до н.э. по III–II вв. до н.э. Ранее предполагалось, что на территории Новосибирского При-обья (Быстровка-1, Милованово-3а) данный процесс начался только в последней трети I тыс. до н.э. [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 73]. Тем не менее вряд ли это были самые первые контакты с носителями сар-гатской культуры, которые «ненадолго» задержались в лесостепном Приобье, уступив затем место кулай-цам [Телегин, 1999].

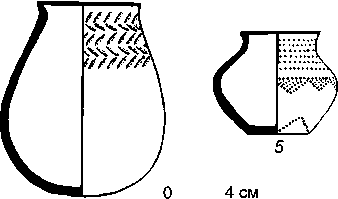

Результаты современного датирования курганных групп Быстровка-2 и -3 позволяют рассматривать динамику указанных процессов несколько иначе. С III–II вв. до н.э. (возможно, и еще ранее – с V– III вв. до н.э.) в материальной культуре и погребальном обряде населения березовского этапа в лесостепном Приобье не только появляются «саргатские элементы», но и их количество начинает существен- но увеличиваться (рис. 3–5). Ранее это хорошо прослеживало сь на левобережье р. Оби (Масляха-1) [Там же]. На правобережье данная тенденция в полной мере представлена в курганной группе Быстров-ка-2. В керамическом комплексе присутствуют кругло- и остродонные сосуды, орнаментация фестонами и «елочкой», декор дна, а также несомненные образцы саргатской посуды. Одним из ярких свидетельств этого является полное соответствие сосуда с рогооб-разным орнаментом с вдавлениями из Быстровки-2 (см. рис. 4, 17) таковому из Венгерово-7, а также сходство с керамикой из Коконовских курганов в Прииртышье [Полосьмак, 1987, с. 40, рис. 34, 4].

В быстровском керамическом комплексе следует обратить внимание на сосуды с орнаментом в виде многорядной «елочки», характерной для саргатской посуды III–II вв. до н.э. (см. рис. 4, 14 ). Они присутствуют в ряде захоронений Быстровки-2 (погр. 27а кург. 4, погр. 5 кург. 7, погр. 1 кург. 10). Считается, что эта керамика может относиться к начальному периоду распространения саргатского влияния на Верхнее Приобье и юг Кулунды в V–IV вв. до н.э. [Могильников, Уманский, 1999, с. 100, 110, рис. 5, 1 ; Иванов, 1993]. Погребения с сосудами, орнаментированными многорядной «елочкой», в курганной группе Быст-ровка-2 по данным радиоуглеродного и дендрохронологического датирования отно сятся к периоду 404–192 гг. до н.э. Не менее показательна керамика с «саргатским» фестончатым орнаментом (см. рис. 4, 15, 16 ). Погребения с такими сосудами на этом памятнике датируются дендрохронологическим методом (мог. 25 кург. 3, мог. 5б кург. 4) 490 и 289 гг. до н.э.

Кроме посуды, в кург. 4 Быстровки-2 встречено несколько керамических пряслиц, форма и орна-

0 2 cм

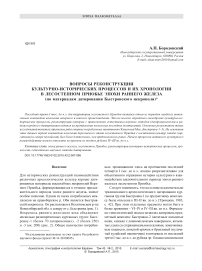

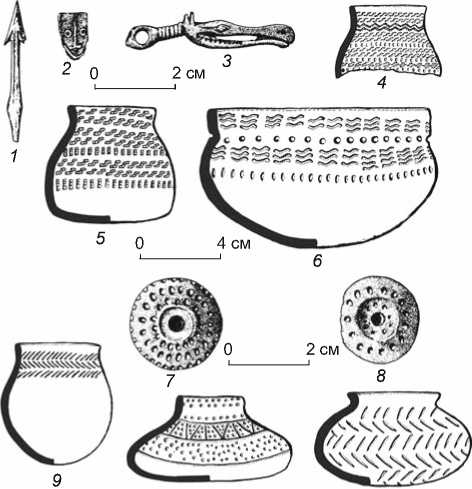

Рис. 3. Предметный комплекс Быстровки-1 с признаками кулайского и саргатского влияния.

1 – бронзовая обойма; 2, 3 – каменные пряслица; 4, 5 – керамические сосуды.

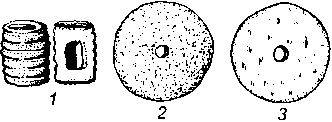

Рис. 4. Предметный комплекс Быстровки-2 с признаками кулайского и саргатского влияния.

1 – бронзовый наконечник стрелы; 2 – бронзовая обойма; 3 – роговой гребень; 4, 5 – каменные пряслица; 6–10 – кулайские керамические сосуды; 11 – планиграфия захоронения голов на краю насыпи кург. 9; 12, 13 – керамические пряслица; 14–17 – керамика с признаками прямого и косвенного саргатского влияния.

10 0 4 cм 11

ментация которых типичны для саргатской культуры (см. рис. 4, 12, 13 ). Все это в комплексе, с учетом датировки (радиоуглеродным и дендрохронологическим методами) данного кургана и его отдельных захоронений (погребения 19, 27б) серединой I тыс. до н.э., соответствует раннему периоду проникновения саргатского населения на территорию Верхнего Приобья. С указанным временем можно связать и обломок типичного сар-гатского глиняного жертвенника, найденный в грунтовом могильнике эпохи раннего железа на территории ирменского поселения Быстровка-4 в окрестностях Быстровского некрополя (см. рис. 2, 4 ).

Динамика культурных взаимодействий

О тесном взаимодействии населения Верхнего При-обья с носителями саргатской культуры также свидетельствует погребальная обрядность. Достаточно показательны ярусно-впускные погребения. Они считаются одной из локальных особенностей поздней саргатской культуры Барабы (Венгерово-1, -7, Абрамово-4; I в. до н.э. – I в. н.э.) [Полосьмак, 1987, с. 95]. Однако на территории Верхнего Приобья, судя по перекрестным данным радиоуглеродного и дендрохронологического датирования, этот элемент погребальной обрядности появляется значительно раньше. Например, ярусные захоронения 5а и 5б кург. 4 Быстровки-2 по дендрошкале датируются от 493 до 490 г. до н.э. По данным радиоуглеродного датирования деревянных конструкций этих же погребений календарные интервалы составляют 509–90 гг. до н.э. (ЛЕ-5432; 2 250 ± 80 л.н.) и 231–97 гг. до н.э. (ЛЕ-5431; 2 150 ± 25 л.н.). Для ярусных захоронений соседнего кург. 5 получены аналогичные результаты. Кости погребенного из мог. 30 датируются радиоуглеродным методом 509–90 гг. до н.э. (СОАН-3962; 2 250 ± 80 л.н.). Внутримогильная конструкция погр. 32 по дендрошкале имеет дату 263 г. до н.э., а кости погребенного по 14С – 366–41 гг. до н.э. (ЛЕ-5433; 2 140 ± 60 л.н.). Следует подчеркнуть, что радиоуглеродное датирование материалов этих погребальных комплексов выполнено в различных лабораториях (Новосибирска и Санкт-Петербурга).

Не менее показателен обряд трупообожжения, зафиксированный в некоторых погребениях Быстров-ки-2 и -3. Однако увеличение роли огня в погребальной обрядности населения, оставившего Быстровский

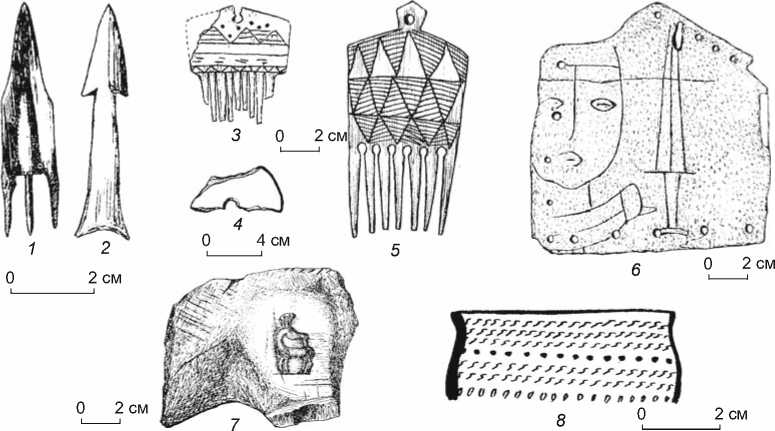

Рис. 5 . Предметный комплекс Быстровки-3 с признаками кулайского и саргатского влияния.

1 – костяной наконечник стрелы; 2 – металлическая личина; 3 – бронзовая подвеска; 4 – 6 – кулайская керамика; 7, 8 – керамические пряслица; 9 – 11 – керамика с признаками прямого и косвенного саргатского влияния.

некрополь, вряд ли следует связывать исключительно с саргатским влиянием, поскольку на территории Барабы этот признак оправданно рассматривался как сарматское заимствование [Там же, с. 103]. В свою очередь, длительное соседство и взаимодействие населения березовского этапа с носителями саргатской культуры в Барабе явилось той основой, благодаря которой «сарматские черты» хорошо адаптировались в Верхнем Приобье.

Отдельно следует остановиться на последовательности распространения саргатских и кулайских элементов в рассматриваемом регионе. По мнению В.А. Могильникова, проникновение саргатского населения в Верхнее Приобье предшествовало появлению на этой территории носителей кулайской культуры. Процесс переселения саргатцев в Приобье мог начаться еще в конце VI – V в. до н.э., о чем свидетельствует керамика с поселения Островное III в Касмалинском бору [Могильников, 1998, с. 9]. Судя по керамическому комплексу Быстрянского могильника, отдаленные брачные связи саргатского населения простирались вплоть до предгорий Северного Алтая [Завитухина, 1966, с. 66, 67, рис. 5/1; Могильников, 1998, с. 8].

По мнению Т.Н. Троицкой, курганная группа Быс-тровка-1 является одним из археологических комплексов, отражающих кулайское влияние [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 73]. Однако в предметном комплексе памятника оно представлено лишь косвенными признаками (орнаментацией ряда сосудов и значительными размерами костяных наконечников стрел). Ни одного собственно «кулайского» предмета в Быст-ровке-1 не найдено. Например, малые рубчатые обоймы (см. рис. 3, 1 ), связываемые с кулайским влиянием в формате брачных контактов [Могильников, 1995, с. 78], встречаются на сопредельных территориях (Горный Алтай) вместе с изделиями (бронзовыми зеркалами с кнопочной рукоятью), датируемыми не позднее V–IV вв. до н.э. [Бородовская, 2009, с. 164, 165]. Близкие по форме и размерам обоймы (см. рис. 4, 2 ) были обнаружены в кург. 2 Быстровки-2, материалы которого датированы радиоуглеродным методом от 810–540 гг. до н.э. (СОАН-3925; 2 560 ± 40 л.н.) до 760–390 гг. до н.э. (СОАН-3926; 2 380 ± 45 л.н.). Эти данные позволяют отнести подобные изделия к более раннему времени, что явно противоречит традиционной дате кулайского могильника Каменный Мыс – конец III – II в. до н.э.

Другими предметами с неоднозначной кулай-ской атрибуцией являются каменные неорнаментиро-ванные пряслица (см. рис. 3, 2, 3). Во-первых, такие изделия появились в лесостепном Верхнем Приобье еще в IV в. до н.э. [Могильников, Уманский, 1999, с. 100; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 4]. При этом погребальный комплекс Быстровки-2 (погр. 25 кург. 3), где присутствует каменное дисковидное пряс- лице (см. рис. 4, 4), надежно датируется дендрохронологическим методом 289 г. до н.э. Во-вторых, данные изделия, будучи хронологическим и культурным индикатором, могут иметь и функционально-технологическое значение, поскольку материал, масса и диаметр пряслица определяли качество получаемой при помощи него нити.

Наиболее репрезентативной серией изделий (предметы вооружения и керамика) кулайский предметный комплекс представлен в курганной группе Быс-тровка-2. Один из самых показательных предметов – бронзовый наконечник кулайского типа из погр. 7 кург. 6 (см. рис. 4, 1 ). Судя по материалам Каменного Мыса (кург. 5, мог. 5), такие наконечники стрел бытовали до III в. до н.э. [Троицкая, 1979, с. 11, 68, 85, табл. IX, 10]. Тем не менее присутствие этого предмета вооружения в Быстровке-2 вряд ли связано с широким распространением кулайцев по лесостепному поясу юга Западной Сибири [Савинов, 2010, с. 167]. Важно отметить, что форма наконечника кулайской стрелы была явно адаптирована к «местной среде» путем удаления (спиливания) длинных шипов, в результате чего стала более близкой к формам стрелкового оружия лучника «скифо-сибирской культурной традиции». Кроме того, эта находка в сопроводительном инвентаре погр. 7 кург. 6 Быстровки-2 не случайно соседствовала с роговым втульчатым наконечником стрелы скифского типа. Не менее любопытно и то, что в последнее время С.Г. Рослякову на культовом месте Березовый Остров (в непосредственной близости от кулайского могильника Каменный Мыс) удалось выявить «сосуществование» металлических наконечников кулайского и большереченского облика [2013].

Следует подчеркнуть, что предположения о массовом кулайском вторжении на север Верхнего Приобья не подтверждаются данными о военном травматизме. В частности, в настоящее время не известно ни одного достоверного свидетельства поражения представителей местного населения этой территории кулай-скими стрелами. Тогда как в курганах Быстровки-2, действительно содержавших кулайские предметы, зафиксированы случаи поражения погребенных (кург. 2, погребения 8, 14) роговыми наконечниками скифского типа и железными наконечниками явно южного происхождения. Радиоуглеродные даты этого погребального комплекса, как уже указывалось выше, соответствуют периоду не позднее начала IV в. до н.э. Не менее важно и то, что преимущества кулайского «военного потенциала» на уровне снаряжения явно преувеличены. После завершения исследований Быс-тровского некрополя уже нельзя утверждать, что местное население в сравнении с кулайцами было менее обеспечено разнообразным стрелковым оружием, копьями и средствами защиты в виде роговых панцирей [Троицкая, 1979, с. 44].

Показательно также присутствие кулайской керамики в составе всего керамического комплекса Быстровки-2. Например, кулайский сосуд из погр. 2 кург. 9 (см. рис. 4, 8 ) аналогичен керамике I группы из Каменного Мыса [Там же, с. 93, табл. XVII, 12 ], традиционно датируемой III–II вв. до н.э. [Там же, с. 122, 123, табл. XVII, 12 ]. Радиоуглеродная дата (СОАН-3966; 2 285 ± 60 л.н.) костей погребенного из этого захоронения соответствует периоду 509– 192 гг. до н.э. К той же группе керамики следует отнести и кулайский сосуд с «шипом» из погр. 4 кург. 2 Быстровки-2 (см. рис. 4, 7 ).

Погребальные комплексы Быстровки-2 хорошо отражают ситуацию одновременного присутствия погребений как с кулайской керамикой различных типов, так и с саргатскими сосудами в пределах одних и тех же многомогильных курганов, включая ярусные захоронения (кург. 4, погребения 5а, 5б). «Интеграция» инокультурных элементов наблюдается и в ритуальных действиях с «иноплеменниками». Примером этого является помещение на краю насыпи кург. 9 трех человеческих голов, сопровожденных кулайским и саргатским сосудами (см. рис. 4, 8, 11, 14 ).

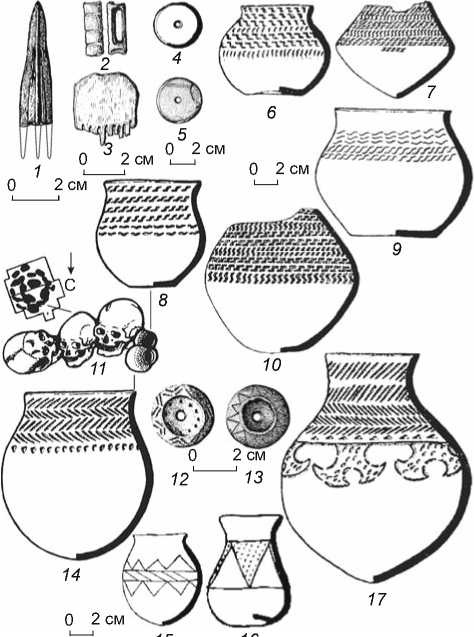

Корреляцию встречаемости отдельных компонентов кулайского (бронзовые наконечники стрел, керамическая посуда) и саргатского (керамика и фестончатый декор) предметных комплексов на памятниках Быстровка-2 и Каменный Мыс можно дополнить материалами городища Дубровинский Борок-3 (рис. 6). Ранее для этого памятника уже отмечалось наличие отчетливых южных влияний [Могильников, 1995, с. 78]. В настоящее время аргументацию можно расширить, если учесть, что аналогии между роговыми панцирными пластинами из Дубровинского Борка-3 и Усть-Полуя, скорее всего, не так однозначны. Во-первых, еще В.А. Могильников справедливо замечал, что изображенное на гравировке клинковое оружие (рис. 6, 6) имеет явно южное происхождение. Прототипы изображения – кинжалы с брусковидным перекрестием, клиновидным лезвием и дуговидным навершием черена – бытовали на территории юга Западной Сибири с IV по III в. до н.э. [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Лихачева, 2014. с. 130, 131], что соответствует раннему этапу проникновения кулайцев в Верхнее Приобье. Во-вторых, наиболее точный аналог панцирной пластины из Дубровинского Борка-3 происходит из Ивановского городища в Притоболье – более южного памятника, чем Усть-Полуй на нижней Оби. В-третьих, резные костяные изделия из Дубровинского Борка-3 – одни из традиционных предметов – обнаруживают саргатское влияние. Прежде всего, это фестончатая орнаментация роговых гребней (рис. 6, 3, 5) и явное композиционное сходство зооморфного изображения на литейной модели-штампе из рога (рис. 6, 7) с таковым на роговой резной пластине саргатского происхождения с признаками архаизма из Старых Кара-чей-3. Следует подчеркнуть, что инокультурное влияние прослеживается и на резных костяных предметах кулайского облика из могильника Каменный Мыс. Так, условно-орнаментальное изображение головы кабана на роговой пронизи явно восходит к реалистичным изображениям этого животного в косторезном искусстве «скифо-сибирского круга», широко распространенным на верхней Оби (Рогозиха-1), Северном Алтае (Красный Яр) и в Туве (Аймырлыг) [Бородов-ский, 2007, с. 101, рис. 83]. Для Каменного Мыса дан-

Рис. 6. Образцы кулайского и саргатского предметных комплексов с городища Дубровинский Борок-3.

1 – бронзовый наконечник стрелы; 2 – костяной наконечник стрелы; 3, 5 – роговые гребни; 4 – фрагмент каменного пряслица;

6 – роговая панцирная пластина; 7 – роговой литейный штамп; 8 – керамический сосуд.

ный факт следует рассматривать в рамках активной интеграции южных компонентов в предметную среду носителей кулайской культурной традиции на территории Новосибирского Приобья. В целом заимствования в продукции наиболее традиционных производств (керамическом и косторезном) являются одними из надежных критериев оценки уровня адаптации переселенцев в инокультурном окружении.

Заключение

Тенденция к общему удревнению Быстровского некрополя позволяет включить курганные группы Быстровка-1–3 в круг археологических памятников IV–III вв. до н.э. Среди них ранее упоминались Чудацкая Гора, Новообинцевский клад, Новосибирский могильник, относящиеся к периоду раннего проникновения кулайцев на территорию Верхнего Приобья [Троицкая, 1979, с. 48; Могильников, 1995, с. 77]. Новосибирский могильник на левобережье Оби в действительности вполне мог быть культовым комплексом, таким как Новообинцевский клад [Бородаев, 1987, с. 112] и Березовый Остров [Росляков, 2013, с. 152], появившиеся на верхней Оби не позднее последней четверти I тыс. до н.э. Поэтому с ритуальной точки зрения все еще можно говорить об определенных различиях в освоении носителями кулайской культурной традиции правого и левого берегов Оби в ее верхнем течении. Наряду с этим вполне обоснованно утверждение о синхронизации в более ранний период Быстровского некрополя и Каменного Мыса, как отражении начала постепенного перемещения кулайцев на юг [Троицкая, 1979, с. 48; Могильников, 1995, с. 77].

Соседство компонентов кулайского и саргатского предметных комплексов в сопроводительном инвентаре Быстровки-2 и -3 и данные датирования комплексов естественно-научными методами позволяют синхронизировать воздействия северных (кулайских) и западных (саргатских) культурных импульсов на территории правобережья Новосибирского Приобья. Поэтому период контактов населения березовского этапа лесостепного Приобья с представителями культур запада (саргатская) и севера (кулайская) относится к более раннему времени, чем предполагалось прежде. В связи с этим традиционная дата могильника Каменный Мыс (конец III – II в. до н.э. [Троицкая, 1979, с. 52]) должна быть удревнена как минимум до середины III в. до н.э., если не до рубежа IV–III вв. до н.э. Тем более, что ранее уже отмечалось наличие в материалах Каменного Мыса вещей, относящихся ко времени ок. IV в. до н.э. [Там же, с. 18, 19].

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимо сти не только удревнения березовского этапа большереченской культуры [Троицкая, Бородовский,

1994, с. 77], но и корректировки ранее предложенных реконструкций процессов взаимодействия местного населения Новосибирского Приобья с носителями кулайской и саргатской археологических культур. Вряд ли группа кулайцев, проникнувшая на юг в IV– III вв. до н.э., растворилась там «бесследно» [Могильников, 1995, с. 77]. Детальное исследование материалов Быстровки-2, -3 наглядно иллюстрирует иную ситуацию. Для IV–III вв. до н.э. на основании археологических данных из Быстровского некрополя и Каменного Мыса можно говорить о нескольких моделях поведения многокомпонентных по составу групп населения. Они были представлены процессами консолидации и интеграции. В полной мере это нашло отражение в керамическом комплексе: наличии нескольких групп керамики, выделенных Т.Н. Троицкой по материалам Каменного Мыса, и сочетании в погребальном инвентаре сосудов «северного» и «южного» облика [Троицкая, 1979, с. 16–19].

При анализе относительной хронологии Быст-ровского некрополя в рамках процессов культурной интеграции следует обратить внимание на степень представленности керамической посуды, наиболее характерной для культур южного круга. В частности, в материалах Быстровки-2 глиняные сосуды с имитацией швов кожаных емкостей практически отсутствуют (за исключением одного невыразительного фрагмента из кург. 1), тогда как в керамическом комплексе Быст-ровки-1 представлена целая серия такой посуды [Бо-родовский, 1984], наиболее широкое распространение которой приходится на последнюю треть IV в. до н.э. [Могильников, 1997, с. 137]. Исходя из современных данных датирования Быстровки-2, бытование «имитационной» керамики в Новосибирском Приобье в III в. до н.э. нельзя считать установленным фактом. Другой не менее показательной разновидностью керамики являются бочонковидные сосуды. Они присутствуют в материалах как Быстровского некрополя (Быстровка-1, -2), так и Каменного Мыса. С учетом новых дат курганной группы Быстровка-2, включая начало последней четверти I тыс. до н.э., отнесение этих сосудов исключительно к III–II вв. до н.э. [Троицкая, 1979, с. 122] также не совсем обоснованно.

Важно подчеркнуть, что начиная с IV–III вв. до н.э. на территории Верхнего Приобья в ряде некрополей (Быстрянский, Быстровский) отчетливо прослеживается не только влияние саргатской археологической культуры, но и присутствие ее носителей. Материалы погребальных комплексов позволяют говорить о нескольких вариантах взаимоотношений местного населения с пришлым. Одним из них являлась равноправная интеграция, о чем свидетельствуют как захоронения с саргатским сопроводительным инвентарем, так и саргатское, сарматское влияние на погребальную обрядность Верхнего Приобья. Другим вариантом от- ношения к пришлому населению могла быть агрессия, включая использование представителей саргатцев и кулайцев в погребальных ритуалах с человеческими жертвами (Быстровка-2, кург. 9). При этом уровень ответной воинственности кулайцев в ряде исторических реконструкций Т.Н. Троицкой и Л.А. Чиндиной явно преувеличен [Соловьев, 1996, с. 226]. Следы военного травматизма, широко представленные в материалах погребений Быстровки-2 (вонзившиеся в кости трехперые железные и роговые втульчатые наконечники стрел, отверстия от чеканов, разрубы от длинных мечей, следы скальпирования), соответствуют комплексу вооружения и традициям южного происхождения. Практически полное отсутствие укрепленных поселений у населения березовского этапа Новосибирского Приобья при его значительной численности, в отличие от кулайцев, вполне красноречиво показывает, кто для кого представлял угрозу.

Более того, «первую волну расселения» кулайцев на территории Верхнего Приобья [Троицкая, 1979, с. 46] вряд ли можно считать полноценной миграцией. Скорее всего, это была постепенная инфильтрация ограниченных групп населения с различной степенью взаимодействия с местной экологической и этнической средой. Внушительные внутримогиль-ные деревянные конструкции березовского этапа [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 67–69] и особенно погребальные колоды [Могильников, 1995, с. 76; Бо-родовский, 2012, с. 364, рис. 13] свидетельствуют о значительной облесенности территории Новосибирского Приобья во второй половине I тыс. до н.э. Это являлось одним из привлекательных факторов, обусловивших проникновение сюда носителей кулайской археологической культуры. Дендрохронологическое датирование колоды из погр. 25 кург. 3 Быстров-ки-2 в комплексе с радиоуглеродной хронологией последовательности ее древесных колец (2 435 ± 41 (АА37808) – 2 200 ± 22 (АА37823) л.н.) позволяет достаточно точно определить время произрастания таких лесов – не позднее 289 г. до н.э. Эта дата сов-

Рис. 7. Археологические памятники эпохи раннего железа в Верхнем Приобье.

1 – Ордынское-9; 2 – Ближние Елбаны I; 3 – Ближние Ел-баны XII; 4 – Ближние Елбаны XV; 5 – Крохалевка-11а;

6 – Мереть-1; 7 – Кротово-7, -8; 8 – Ирмень-1; 9 – Ир-мень-5; 10 – Милованово-3а; 11 – Десятый Кордон-4; 12 – Ордынское-2; 13 – Раздумье-1; 14 – Ирмень-2; 15 – Верх-Тула; 16 – Старый Шарап; 17 – Завьялово-5; 18 – Черное Озеро-1; 19 – Крохалевка-4; 20 – Третий Кордон-1; 21 – Милованово-6; 22 – Шелганушка-1; 23 – Бату-рино-3; 24 – Боровое-2; 25 – Кротово-2; 26 – Кротово-4;

27 – Каргаполово-2; 28 – Верхний Сузун-7; 29 – Иня II; 30 – Вятский Камушек; 31–40 – Бельмесово, Крутой Лог, «Цветы Алтая», ул. Береговая, Турина Гора, Казенная Заимка, Ляпиха, Научный Городок, Галашкин Лог-1; 41 – Ор-дынское-1; 42 – Усть-Алеус-3; 43 – Курганы «26 июня»;

44 – Старая Аллейка II; 45 – Обские Плесы; 46 – Новый Шарап-1; 47 – Крохалевка-5; 48 – Высокий Борок; 49 – погребение на ул. Станиславского; 50 – Каллистратиха; 51 – Новый Шарап-2; 52 – Милованово-3; 53 – Аткуль; 54 – Быстровка-1; 55 – Камень-2; 56 – Ближние Елбаны III, VII, XII; 57 – Соколово; 58 – Рагозиха-1; 59 – Миловано-во-8; 60 – Новотроицкое I, II; 61 – Быстровка-2, -3; 62 – Камышенка-1; 63 – Верхний Сузун-5; 64 – Кротово-1;

65 – Морайка; 66 – Быстровка-4; 67 – Новосибирский «могильник»; 68 – Завьялово-19; 69 – Красный Яр; 70 – Родниковское-1; 71 – Старая Алейка I; 72 – Елунино II;

73 – Раздумье IV; 74 – Гоньба; 75 – Новотроицкое; 76 – Кочки; 77 – Дресвянка; 78 – Нечунаево; 79 – Анд-роново; 80 – Зайцево; 81 – Масляха-1, -2; 82 – Болотное (случайная находка бронзового котла); 83 – Кирза (случайная находка бронзового котла); 84 – Березовый Остров; 85 – Каменный Мыс; 86 – Новообинцевский клад;

87 – Камень-1.

а – поселение; б – курган; в – грунтовый могильник; г – культовое место; д – случайные находки.

падает с периодом увлажнения климата как одного из экологических стимулов перемещения носителей кулайской культурной традиции на юг.

Следует также поставить вопрос о более дробной периодизации «первой волны расселения» кулайцев на территории Новосибирского Приобья. Несмотря на то что единичные радиоуглеродные даты Быстров-ки-1 (кург. 17, погр. 1) и -3 (кург. 6, погребения 4, 8) – соответственно 774–361 гг. до н.э. (СОАН-3956; 2 390 ± 75 л.н.), 592–350 (СОАН-3972; 2 345 ± ± 65 л.н.), 772–386 гг. до н.э. (СОАН-3963; 2 410 ± ± 75 л.н.) – находятся в рамках общей хронологии Быстровки-2 (полученной естественно-научными и традиционными археологическими методами), ку-лайские материалы на этих памятниках представлены в различной степени. С полным основанием можно предполагать, что такая особенность отражает определенные периоды с разной интенсивностью проникновения инокультурных компонентов, обусловленного внешними контактами. Все это в целом позволяет усомниться в прежней периодизации «первой волны расселения» кулайцев на севере Верхнего Приобья, которая подразделялась на два этапа – III–II и II–I вв. до н.э. [Троицкая, 1979, с. 46, 48, 49]. Учитывая последние данные комплексного датирования Быстровского некрополя, содержавшего элементы кулайского предметного комплекса, такую хронологию можно удревнить на 100 лет.

«Миграционные» процессы происходили на территории, до статочно плотно заселенной и хорошо освоенной (рис. 7), что не могло не проявиться в разнообразии форм культурных контактов и социальной адаптации носителей различных традиций в Верхнеобском регионе в формате поликультурности, характерной для всего юга Западной Сибири в эпоху раннего железа [Савинов, 2002, с. 155]. Поэтому необходимо еще раз упомянуть о том, что попытки выстроить непрерывную линию развития кулайской культуры [Троицкая, 1979, с. 43, 44, 62, 63; Могильников, 1995] в Верхнем Приобье не всегда оправданны [Ширин, 2010, с. 193]. В этом регионе целый ряд погребальных комплексов последней четверти I тыс. до н.э. отчетливо демонстрирует многокомпо-нентность далеко не всегда какой-то одной археологической культуры.

Список литературы Вопросы реконструкции культурно-исторических процессов и их хронологии в лесостепном Приобье эпохи раннего железа (по материалам датирования Быстровского некрополя)

- Бородаев В.Б. Новообинцевский клад//Антропоморфные изображения. -Новосибирск: Наука, 1987. -C. 96-114.

- Бородовская Е.Л. Погребение с полихромными стеклянными бусами эпохи эллинизма на нижней Катуни//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. -2009. -Т. 8. -Вып. 3: Археология и этнография. -С. 160-167.

- Бородовский А.П. Об имитации швов кожаной посуды на керамике по материалам курганной группы Быстровка-1//СА. -1984. -№ 2. -С. 232.

- Бородовский А.П. Древний резной рог Южной Сибири. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. -176 с.

- Бородовский А.П. Датирование многомогильных курганов эпохи раннего железа Верхнего Приобья естественнонаучными и традиционными методами (по материалам Быстровского некрополя)//Методы наук о земле и человеке в археологических исследованиях. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2012. -С. 344-392.