Вопросы социальной интерпретации погребений с «самбийскими» поясами римского времени из ареала культуры Доллькайм-Коврово

Автор: Хомякова Ольга Алексеевна

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к железу. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 243, 2016 года.

Бесплатный доступ

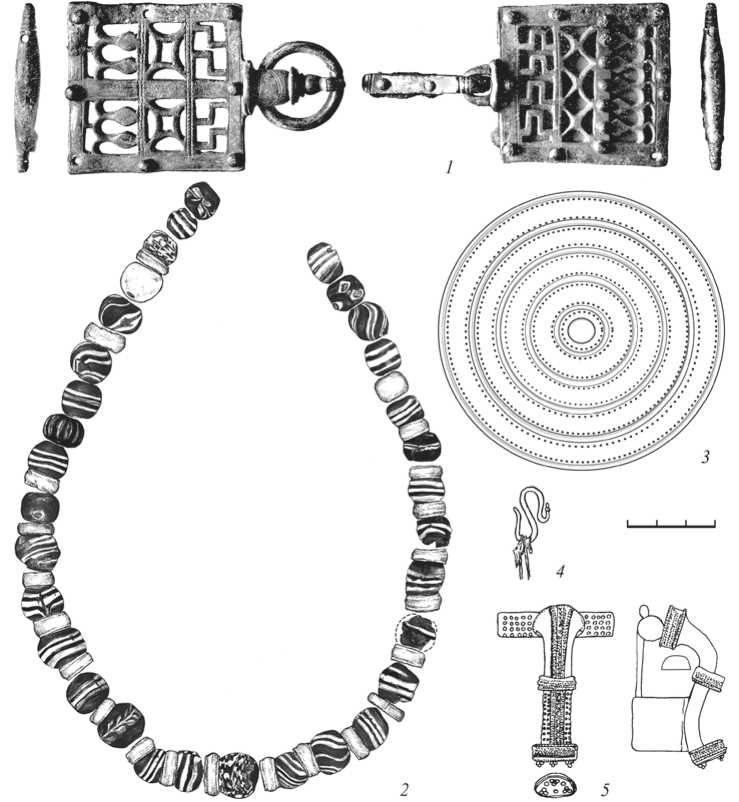

В статье рассматриваются вопросы интерпретации женских ажурных ременных наборов («самбийских» поясов) (рис. 3, 1) культуры Доллькайм-Коврово (самбийско-натангийской) раннеримского времени, как маркера социального статуса. Группа погребений с такими поясами отличается по количественному и по качественному составу инвентаря (табл. 1); размерам и структуре захоронений(рис. 1; 2; диаграмма 1). Ажурный декор ременных наборов связывается с техникой opus interrasile и находит ряд аналогий в провинциально-римских и центральноевропейских материалах (рис. 3, 1). В убор с «самбийскими» поясами входят массовые римские импорты, имитации престижных предметов, характеризующих элиты центрально- и западноевропейских культур (рис. 3, 2-5). Концентрация находок ажурных гарнитур совпадает с группами памятников на Калининградском п-ве, расположенных в местах сбора и добычи янтаря (рис. 4). «Самбийские» пояса можно рассматривать как один из локальных символов групповой идентичности и принадлежности к социальным коллективам, осуществлявшим функции редистрибуциии обмена в рамках «янтарной торговли».

Центрально-европейский варварский мир, раннеримское время, культура доллькайм-коврово, самбийско-натангийская культура, провинциально-римское влияние, "самбийские пояса", социальная дифференциация, элиты

Короткий адрес: https://sciup.org/14328307

IDR: 14328307

Текст научной статьи Вопросы социальной интерпретации погребений с «самбийскими» поясами римского времени из ареала культуры Доллькайм-Коврово

Изучение социальной иерархии центрально- и восточноевропейских общностей первых веков нашей эры и принципы выделения элит базируются на количественном и качественном анализе инвентаря; особенностях погребального обряда; наличии в погребениях статусных вещей (инсингний) и дорогостоящих предметов римского импорта (напр.: Lund Hansen, 1995; Ethelberg, 2000; Харке, Савенко, 2000; Мастыкова, 2014; Гаджиев, Малашев, 2014). Для культур «за-паднобалтского» круга, и в частности, культуры Доллькайм–Коврово (самбий-ско-натангийской) раннеримского времени отмечается относительно малое число последних, что делает проблематичным реконструкцию социальной системы общества, основанную на обозначенных принципах (Banytė-Rowell et al., 2012). На этом фоне большое значение приобретают вопросы поиска археологических критериев выделения погребений местных элит, маркеров общественного положения и их сопоставимости на межрегиональном уровне.

Одним из символов «более высокого» социального положения в ареале культуры могильников Калининградского (Самбийского) п-ва и прилегающих территорий фаз В2 (около 70–150/160 гг.) и В2/С1–С1а (около 150/160–210/220 гг.) центрально-европейской хронологии считаются ажурные ременные гарнитуры (см. рис. 3, 1 ). Они являются локальным типом изделий, поэтому в археологической литературе также известны, как «самбийские» ( Blume , 1912. S. 47, 48; Jankuhn , 1933. S. 166, 167; Okulicz , 1976. P. 191–198; Madyda-Legutko , 1983. P. 25. Tab. II; Nowakowski , 1996. S. 48, 49, 56; Chilińska-Drapella , 2010. P. 3). Ажурный декор поясов связывается с техникой opus interrasile , которая применялась для украшения деталей снаряжения римской армии: ножен мечей, поясов, портупей, звеньев конских цепей-поводьев, а также женского костюма в провинциях Норик и Паннония в I в. н. э. ( Garbsch , 1965; Werner , 1952; Щукин , 1998. С. 201)1.

Роль ажурных гарнитур как символа общественного положения в литературе определяется исключительно на основании археологических критериев. Массивные ременные наборы как предмет из дорогостоящего материала (бронзы) считаются одним из признаков качественного состава инвентаря «богатых» погребений. Вместе с другими предметами из металла и стеклянными бусами они относятся к группе товаров, полученных в обмен за янтарь ( Okulicz , 1973. S. 375–378; 1976. S. 188–198. Rys. 3; Skvortzov , 2012. P. 172, 173). Одним из критериев разделения захоронений на группы может служить и количественный состав инвентаря ( Nowakowski , 1996. S. 56; Chilińska-Drapella , 2010. S. 14, 15). В. И. Кулаков при выделении группы «богатых» захоронений с ажурными поясами основывается на таком признаке, как присутствие в уборе двух и более фибул ( Кулаков , 2005а. C. 323–332). Нечеткость в определении маркеров социального статуса, отсутствие критики источника – погребального комплекса, факторов его сохранности (большинство из погребений с «самбийскими» поясами происходит из раскопок XIX – начала ХХ в.) – часто приводит к тому, что в группу «богатых» погребений включаются далеко не все погребения с ажурными наборами.

Характеристика инвентаря погребений с «самбийскими» гарнитурами выглядит следующим образом. В них выявлено от четырех до девяти категорий предметов (табл. 1). Наиболее устойчивое сочетание элементов, составлявших костюм: от двух до пяти фибул, пара браслетов, головной убор, ожерелье из многочисленных бус и подвесок. Реже в состав убора могли входить от одного до трех колец, некоторые предметы обихода. Наиболее богатый инвентарь, в составе которого зафиксировано четыре-пять фибул, содержали ингумации, относящиеся к I и II хронологическим группам (фаза В2, около 70–150/160 гг.) (Хомякова, 2015. C. 196–197, 211. Табл. 1). Однако встречаются и исключения: в кремации Поваровка, погр. F выявлено пять фибул, а в ряде трупоположений зафиксированы одна-две застежки. Погребения, совершенные по обряду кремации, не уступают ингумациям по богатству инвентаря, однако принадлежат в большинстве к III хронологической группе (фаза В2/С1–С1а, около 150/160–210/220 гг.).

В исследовании социальной роли предметов в западнобалтских древностях, как правило, не учитываетcя фактор половозрастной дифференциации. «Самбий-ская» ременная гарнитура относится к женскому убору. Данный вывод основан исключительно на результатах применения методики анализа инвентаря, позволяющей выделить две традиции погребальных комплексов – с вооружением и набором украшений ( Tempelmann-Mączynska , 1989. S. 11, 12). Ажурные пояса принадлежат ко второй из отмеченных традиций. Применение методик антропологического исследования на сегодня затруднительно: костный материал из раскопок XIX – начала XX в. не сохранился или не учитывался вовсе; недостаточны и данные современных раскопок, поскольку останки в трупоположениях могильников Калининградского п-ва не сохраняются из-за кислых почв. В погр. 119 могильника Березовка был выявлен лишь небольшой фрагмент черепной кости, в то время как остальной скелет сохранился в виде прослойки серого песка со значительным содержанием органики ( Скворцов , 2004. Л. 16, 17); останки в погр. 195 могильника Большое Исаково были зафиксированы в виде «…тени, сохранившейся от практически полностью истлевших костей…» ( Скворцов , 2003. Л. 25, 26). Основу для палеосоциологических реконструкций не могут составить и исследованные в последние годы в результате охранных раскопок погребения, которые были разрушены в древности, и инвентарь в них сохранился не полностью. «Самбийские» пояса могли отражать не только социальную роль владельцев, но и возрастную принадлежность, брачность, наследственность.

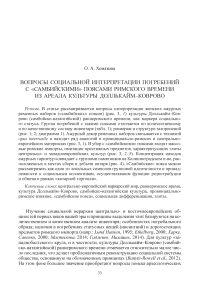

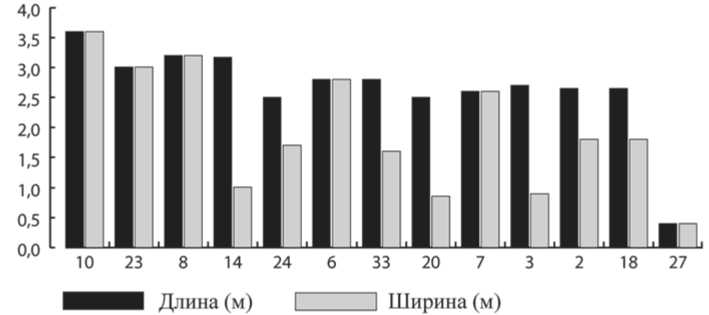

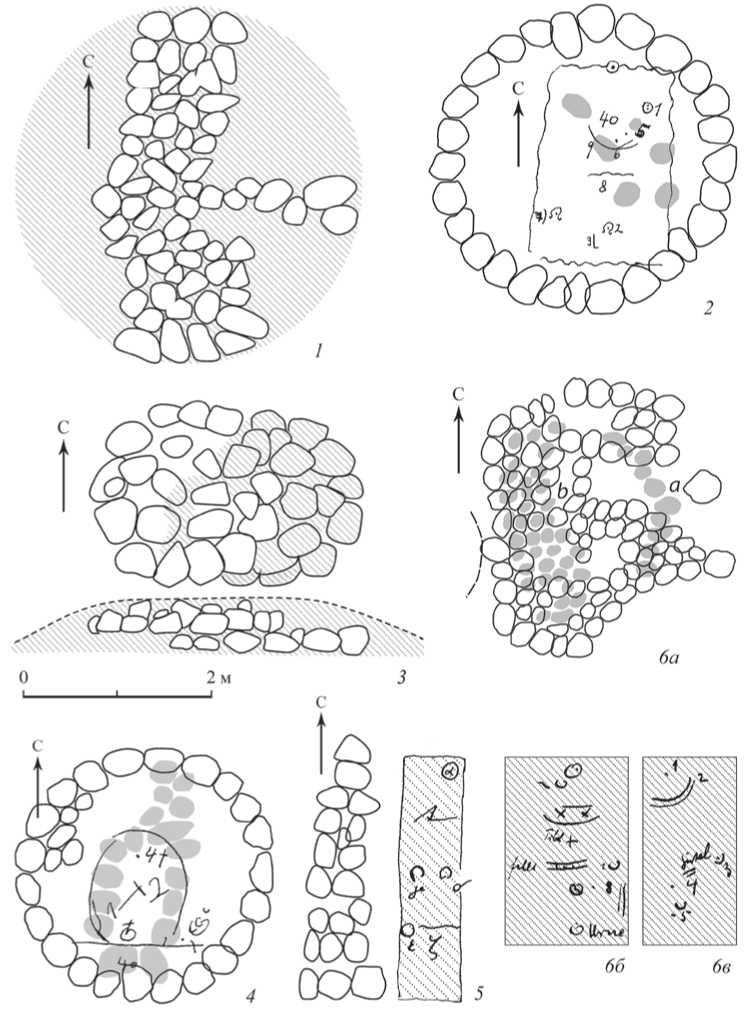

В определении критериев «статусности» погребений с ажурными гарнитурами возможно использовать такие характеристики как размеры и структура захоронения. Поясные наборы найдены преимущественно в трупоположениях, часть из них выявлена в трупосожжениях с помещением останков в урну и, что немаловажно, в составе коллективных захоронений, сочетающих в себе как тру-поположения, так и кремации (табл. 1). Данные о размерах и глубине захоронений свидетельствуют, что они были незначительны (диаграмма 1, рис. 1; 2).

Ингумации характеризуют ямы вытянутой подпрямоугольной формы длиной до 3,0 м, шириной от 0,9 до 1,5 м; кремации – округлые ямы диаметром около 0,4 м; глубина объектов – от 0,2 до 0,5 м от уровня дневной поверхности (рис. 1, 5 ; 2, 1, 2 ). Судя по остаткам и расположению органического тлена в погребениях, трупоположения совершались в деревянных домовинах/колодах, ориентированы головой на север с незначительными отклонениями на запад (рис. 1, 2, 5 ; 2, 2 ), кремации – в керамических урнах или деревянных вместилищах (рис. 1, 6б ; 2, 1 ). Социальный статус умерших мог находить воплощение в сооружении надмогильных каменных конструкций (рис. 1; 2). Они имели округлую или вытянутую форму, диаметр/длину в среднем от 3,0 до 3,5 м (рис. 1, 2–4, 6 ; 2, 1 ) и состояли из камней крупных и средних размеров (от 0,1 до 1,0 м). Количество камней в таких конструкциях, по данным современных исследований, не превышает 22 (Березовка, погр. 119), 77 (Березовка, погр. 116), 66 (Большое Исаково, погр. 195) ( Скворцов , 2003. Л. 25, 26; 2004. Л. 16, 17).

Таблица 1. Размеры погребений и соотношение категорий погребального инвентаря в комплексах с «самбийскими» поясами

|

a * s 3 * § I о e |

c |

ее ti к a K© о к H |

к ее И У « и К О ^ & О 1S о а X |

Размеры погребения (м) |

|

|

ее И S |

ее И S S 3 |

||||

|

1 |

Поваровка/Kirpehnen, погр. F |

ТСУ |

II |

неизв. |

|

|

2 |

Коврово/Dollkeim, погр. 11b |

И |

II |

2,65 |

1,8 |

|

3 |

Путилово/Corjeiten, погр. 15 |

И |

II |

2,7 |

0,9 |

|

4 |

Коврово/Dollkeim, погр. 26 |

И |

II |

неизв. |

|

|

5 |

Коврово/Dollkeim, погр. 28 |

И |

I |

неизв. |

|

|

6 |

Коврово/Dollkeim, погр. 4 |

И |

II |

2,8 |

2,8 |

|

7 |

Коврово/Dollkeim, погр. 9 |

И |

II |

2,6 |

2,6 |

|

8 |

Коврово/Dollkeim, погр. 14a |

И |

I |

3,2 |

3,2 |

|

9 |

Лендорф/ Lehndorf, погр. C |

И |

II |

неизв. |

|

|

10 |

Коврово/Dollkeim, погр. 1 |

К |

II |

3,6 |

3,6 |

|

11 |

Грачевка/Craam, погр. 5 |

? |

III |

неизв. |

|

|

12 |

Путилово/Corjeiten, погр. 1 |

? |

I |

неизв. |

|

|

13 |

Гурьевск Нов./Trausitten, погр. 13 |

И ? |

II |

неизв. |

|

|

14 |

Большое Исаково/Lauth, погр. 195 |

И |

I |

3,17 |

1,01 |

|

15 |

Шлакалькен /Schlakalken IV, погр. 3 |

И |

I |

неизв. |

|

|

16 |

Хрустальное/Wiekau, погр. 19f |

К |

I |

неизв. |

|

|

17 |

Большое Исаково/Lauth, погр. 233 |

И (потревожена) |

III |

– |

- |

|

18 |

Коврово/Dollkeim, погр. 11a |

И |

I |

2,65 |

1,8 |

|

19 |

Ветрово/Ekritten, погр. 1 |

? |

II |

неизв. |

|

|

20 |

Березовка/Groß Ottenhagen, погр. 119 |

И |

III |

2,5 |

0,86 |

|

21 |

Шлакалькен /Schlakalken IV, погр. 20 |

К |

I |

неизв. |

|

|

22 |

Тюленино/Viehof, погр. 170 |

ТСУ |

III |

неизв. |

|

|

23 |

Хрустальное/Wiekau, погр. 3 gez.21 |

И |

II |

3,01 |

3,01 |

|

24 |

Хрустальное/Wiekau, погр. 52 |

К |

III |

2,5 |

1,7 |

|

25 |

Шлакалькен /Schlakalken IV, погр. 24 |

К |

II |

неизв. |

|

|

26 |

Коврово/Dollkeim, погр. 30 |

И |

I |

неизв. |

|

|

27 |

Заостровье II, погр. 123 |

ТСУ (потревожена) |

? |

0,4 |

0,4 |

|

28 |

Тенген/ Tengen, погр. 1 |

ТСУ |

? |

неизв. |

|

|

29 |

Ровное/Imten, погр. 13 |

? |

I |

неизв. |

|

|

30 |

Ровное/Imten, погр. 3 |

ТСУ |

I/II |

неизв. |

|

|

31 |

Поваровка/Kirpehnen, погр. 10 |

ТСУ |

I |

неизв. |

|

|

32 |

Луговское/Lobitten, погр. А(18) |

И |

? |

неизв. |

|

|

33 |

Березовка/Groß Ottenhagen, погр. 116В |

ТСБ |

III |

2,8 |

1,6 |

Категории погребального инвентаря

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

S О. О 53 h я X И |

Й о н V S ы о а к И |

|

5 |

2 |

19 |

– |

– |

2 |

193 |

2 |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

7 |

199 |

|

5 |

1 |

1 |

1 |

– |

2 |

93 |

21 |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

8 |

126 |

|

4 |

1 |

7 |

– |

– |

2 |

109 |

7 |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

7 |

119 |

|

4 |

1 |

– |

– |

– |

2 |

30 |

1+неизв. |

– |

3 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

7 |

36 |

|

4 |

1 |

10 |

– |

– |

2 |

3+неизв. |

– |

– |

1 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

7 |

8 |

|

4 |

1 |

1+неизв. |

– |

1 |

2 |

10 |

1+неизв. |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

8 |

15 |

|

4 |

– |

1 |

– |

22 |

2 |

67 |

3 |

1 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

8 |

96 |

|

4 |

1 |

1 |

– |

1 |

2 |

9 |

5 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

7 |

17 |

|

4 |

1 |

24 |

– |

1 |

2 |

17 |

15 |

2 |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

9 |

38 |

|

4 |

1 |

1+неизв. |

– |

– |

2 |

176 |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

– |

– |

– |

– |

6 |

182 |

|

4 |

1 |

15 |

1 |

1 |

20+неизв. |

5+неизв. |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

8 |

29 |

||

|

4 |

1 |

2 |

– |

1 |

– |

109 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

3 |

– |

– |

7 |

121 |

|

4 |

1 |

14+неизв. |

– |

– |

2 |

29 |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

52 |

|

3 |

1 |

– |

– |

1 |

2 |

197 |

11 |

– |

4 |

1 |

– |

– |

– |

1 |

– |

9 |

217 |

|

|

3 |

1 |

13 |

– |

1 |

– |

14 |

20 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

35 |

|

3 |

1 |

2 |

– |

– |

2 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5 |

4 |

|

|

3 |

1 |

1+неизв. |

– |

– |

1 |

10+неизв. |

– |

– |

1 |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

7 |

13 |

|

2 |

1 |

2+неизв. |

1 |

– |

1 |

74 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

7 |

78 |

|

3 |

1 |

19 |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

2 |

|

2 |

1 |

13 |

– |

– |

2 |

33 |

21 |

– |

2 |

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

8 |

61 |

|

2 |

1 |

6/7 |

– |

– |

– |

24 |

5 |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

30 |

|

2 |

1 |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

5 |

4 |

|

2 |

1 |

– |

– |

– |

– |

13 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

13 |

|

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

12 |

– |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

3 |

13 |

|

1 |

– |

1 |

– |

1 |

– |

– |

1 |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5 |

3 |

|

1 |

1 |

1+неизв. |

3 |

2 |

4 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

9 |

||

|

1 |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

4 |

2 |

|

1 |

– |

2 |

– |

– |

– |

неизв. |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

2 |

5 |

3 |

|

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

4 |

3 |

|

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

1 |

|

– |

1 |

1 |

– |

1 |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

2 |

|

– |

1 |

1 |

– |

– |

3 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

4 |

|

– |

– |

1 |

– |

– |

1 |

9 |

– |

– |

1+неизв. |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

5 |

12 |

Диаграмма 1. Соотношение размеров погребений с «самбийскими» поясами

Примечания: ось «х» – порядковый номер комплекса; ось «y» – размеры в метрах (в соответствии с данными табл. 1)

Наконец, маркером принадлежности к элитам в центрально-европейских культурах считается наличие в инвентаре погребений предметов римского импорта. Подобные предположения сделаны и в отношении археологических реалий раннеримского периода могильников Калининградского п-ва ( Кулаков , 2005а. C. 332; Skvortzov , 2012. P. 173–175). В составе комплексов с «самбийскими» поясами они не найдены. Однако такая картина складывается на общем фоне небольшого известных в «западнобалтском» ареале количества импортов, относящихся к I–II вв. н. э., основное количество которых соотносится с инвентарем захоронений с набором вооружения ( Eggers , 1951. S. 101–103; Nowakowski , 1985. S. 64, 65. Ryc. 1; Кулаков , 2005б. C. 52–63). Убор группы «женских» комплексов c ажурными поясами характеризуют массовые импортные предметы – стеклянные бусы, составляющие ожерелья из нескольких десятков и сотен элементов (рис. 3, 2 ). Среди них в большом количестве присутствуют дорогостоящие экземпляры из двухслойного стекла с металлической прокладкой, синие рубчатые, полихромные и мозаичные ( Tempelmann-Mqczynska , 1985. S. 330, 333; Скворцов , 2003. Л. 25-27. Рис. 109; Хомякова , 2012. C. 476). В составе инвентаря известны, хотя и немногочисленны, изделия из драгоценного металла – серебра: в погр. F могильника Поваровка – фибулы с плакированной поверхностью, тордированная подвеска (рис. 3, 3, 4 ).

Особый статус погребенных мог определяться и качеством предметов. Фибулы, браслеты, детали головных уборов (рис. 3, 3, 5 ) в комплексах с ажурными ременными наборами представлены имитациями «престижных» украшений, встречающихся в ареале вельбаркской культуры: на островах Балтийского моря и в «княжеских» захоронениях любошицкой культуры ( Domański , 1979; Wołągiewicz , 1995; Schuster , 2010). Импортом из ареала соседней вельбаркской культуры может быть змеевидный держатель ожерелья (кламерка) из комплекса Поваровка, погр. F (рис. 3, 4 ). Присутствие в инвентаре предметов, находящих ряд аналогий в материалах, характеризующих элиты центрально- и западноевропейских культур,

Рис. 1. Погребения с «самбийскими» поясами.

Планы (по данным архивов Г. Янкуна и Р. Гренца)

1 – Коврово, погр. 1; 2 – Коврово, погр. 14; 3 – Хрустальное, погр. 3 gez. 21; 4 – Коврово, погр. 4; 5 – Путилово, погр. 15; 6 – Коврово, погр. 11a и 11b: 6а – каменная конструкция; расположение инвентаря: 6б – комплекс 11b; 6в – комплекс 11а

Рис. 2. Могильник Березовка. Планы погребений с «самбийскими» поясами (по данным современных раскопок)

1 – погребение 116; 2 – погребение 119 (по: Скворцов , 2004)

Рис. 3. Массовые импорты и имитации престижных изделий из погребений с «самбийскими» поясами

-

1 – детали ажурного поясного набора; 2 – ожерелье; 3 – шайбовидная фибула / деталь головного убора; 4 – змеевидный держатель ожерелья (кламерка); 5 – профилированная фибула

-

1, 3 – Коврово, погр. 30; 2 – Березовка, погр. 119; 4, 5 – Поваровка, погр. F

1, 3, 5 – бронза; 2 – стекло, бронза; 4, 5 – белый металл (серебро)

1–4 – по архиву Г. Янкуна; 2, 3 – рисунок и реконструкция О. Хомяковой на наш взгляд, может предполагать и наличие социальных групп, осуществлявших контакты с ними, обусловившие заимствования; а сами подобные предметы могли отражать социологическое и экономическое положение умерших внутри «запад-нобалтского» общества.

Балтийское море

’Ная

54 км

Балтийское море

Контакты населения Калининградского п-ва с другими центрально- и западноевропейскими культурами осуществлялись в рамках «янтарной» торговли. Ее роль, как основополагающего фактора в формировании археологической общности Доллькайм–Коврово, подчеркивается всеми исследователями, несмотря на разницу в реконструкциях историко-культурной ситуации ( Okulicz , 1976. P. 185–187. Fig. 1; Nowakowski , 1996. S. 93–97; Кулаков , 2008. С. 88, 96; Skvortzov , 2012. P. 172–174. Fig. 5). Находки янтаря-сырца известны и в инвентаре погребений с ажурными поясами с могильников Путилово и Тюленино (табл. 1).

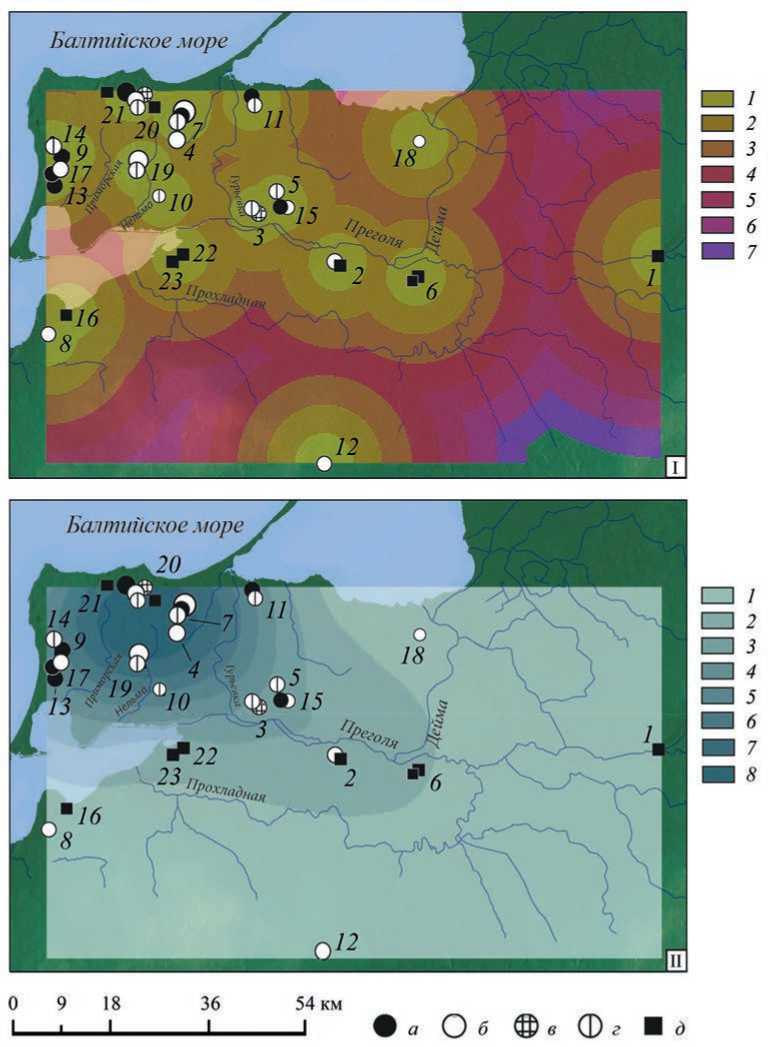

Пространственный анализ2 распространения ажурных ременных гарнитур на территории культуры Доллькайм–Коврово показывает, что основное их количество происходит с территории Калининградского п-ва, а основная концентрация находок, вероятно, совпадает с группами памятников, расположенных рядом с основными местами броса янтаря на побережье Балтийского моря и выходами янтареносной «голубой земли» ( Jaskanis , 1974. P. 26–28). Первое скопление таких предметов находится на западном побережье полуострова между современными пос. Дивное и Янтарный и совпадает с территориальной группой памятников, тяготеющих к руслу р. Приморская. Здесь выявлены поясные наборы всех типов. Второе скопление ажурных предметов, среди которых присутствуют не только гарнитуры «самбийского» типа, но и ажурные пояса других видов, фиксируется в памятниках группы, находящейся между современными г. Светлогорск и Зеленоградск, тяготея к руслам рек Мотыль, Забава, Алейка и Медвежья. Расстояние между находками в пределах данных скоплений не превышает 5 км. Менее концентрированные группы выделяются в центральной части Калининградского п-ва, в районе среднего течения р. Нельма и ее притоков, а также

Рис. 4. Основные скопления (I) и плотность «самбийских» поясов (II) в культуре Доллькайм-Коврово

-

I. Расстояние от мест находок (м): 1 – 0–5000; 2 – 5000–10 000; 3 – 10 000–15 000; 4 – 15 000–20 000; 5 – 20 000–25 000; 6 – 25 000–30 000

-

II. Плотность типов (на 30 кв. км): 1 – 1–2; 2 – 2–3; 3 – 3–4; 4 – 4–5; 5 – 5–6; 6 – 6–8; 7 – 8–9

Памятники: 1 – Альтхоф / Аlthof, Insterburg; 2 – Березовка / Groß Ottenhagen; 3 – Большое Исаково / Lauth; 4 – Ветрово / Ekritten; 5 – Гурьевск-Новый / Trausitten; 6 – Ровное / Imten; 7 – Коврово / Dollkeim; 8 – Краснодонское / Keimkallen; 9 – Круглово / Ellerhaus; 10 – Lehndorf; 11 – Луговское / Lobitten; 12 – Наликаймы / Liekeim; 13 – Парусное / Gaffken; 14 – Поваровка / Kirpehnen; 15 – Поддубное / Fürstenwalde-Niedtkeim; 16 – Приморское / Wollitnick-Fedderau; 17 – Путилово / Corjeiten; 18 – Тюленино / Viehof; 19 – Хрустальное / Wiekau; 20 – Шлакаль-кен IV / Schlakalken IV; 21 – Грачевка / Craam; 22 – Шоссейное; 23 – Тенген / Tengen

Условные обозначения: пояса с пряжками типов: а – С 10; б – С 11; в – С 12; г – с застежкой-крючком; д – пояса других типов вдоль русла р. Гурьевка. В пределах данных скоплений расстояние между находками ажурных гарнитур не превышает 10 км. Отдельные находки ажурных поясных наборов и их элементов, также на незначительном расстоянии друг от друга (5–10 км), фиксируются на могильниках побережья Калининградского/Вислин-ского залива. Вдоль русла р. Преголя и ее рукава Деймы находки «самбийских» гарнитур известны уже на большем расстоянии – до 15–20 км (рис. 4, I, II).

Вопрос о роли «самбийских» поясов, как символа социального положения, находится в плоскости дискуссии о характере и степени социально-имущественной дифференциации общества носителей культуры Доллькайм–Ковро-во раннеримского времени в целом. Реконструкция его структуры затруднена в связи с недостаточностью археологических данных. В основу существующих разработок положены признаки «княжеских» погребений горизонта Хасслебен– Лёйна и Химлингой III в. н. э. западноевропейских древностей и Скандинавии ( Кулаков , 2005а; Skvortzov , 2012). Отсутствие критериев, позволяющих работать с комплексами раннеримского периода из Юго-Восточной Прибалтики, приводит к тому, что в ряде работ деление местного общества на социальные классы не проводится вообще ( Okulicz , 1973; Nowakowski , 1996; Skvortzov , 2012). Его устройство характеризуется как расплывчатое, а формирование напрямую связывается с участием местных коллективов в «янтарной торговле». Считается, что на данном этапе все члены общества на равных могли участвовать в данном процессе ( Skvortzov , 2012. P. 172, 173). Группа женских погребений с ажурными поясами («богатые женщины») в какую-то структуру вписывается только в исследованиях В. И. Кулакова. Однако выделяемые им страты: 1) «общинники, мужчины и женщины»; 2) «воины-общинники»; 3) «воины-общинники без боевого коня и предметов римского импорта»; 4) «всадники» 5) «богатые женщины» 6) «княжеские комплексы» ( Кулаков , 2005а. С. 289–341, 377), – характеризуют единую в I–IV вв. н. э. основу организации общества, где военная организация напрямую отражает социальную дифференциацию. Правомерна ли реконструкция социальной системы исключительно на принципах критикуемого в настоящее время понятия «военной демократии»; насколько она отражает существовавшие в раннеримский период реалии без учета хронологии и таких факторов, как планиграфические особенности могильников, анализ поселенческих труктур, – остается под вопросом.

Возможно, построение многоуровневой системы общества с четко выделенными стратами для периода формирования археологической культуры римского времени на Калининградском п-ве преждевременно. Однако можно согласиться, что наличие погребений c таким инвентарем, как «самбийские» ременные наборы, указывает на существование «высших» групп внутри племенного общества. Здесь стоит упомянуть относящуюся к тому же хронологическому горизонту, что и захоронения с «самбийскими» поясами, группу мужских погребений c набором вооружения (в том числе содержащих римские импорты), сопровождающихся конскими захоронениями ( Wilbers-Rost , 1994; Кулаков , 2005а. C. 315–320; Скворцов , 2012. С. 36), которая может указывать на наличие воинской «знати».

Комплексы с «самбийскими» поясами обладают рядом археологических признаков, которые позволяют рассматривать их как погребения представителей родовой верхушки. Возможно, ажурные гарнитуры не относятся к категории ин-сигний на межрегиональном уровне, но их можно считать маркером формирования элит – одним из локальных символов групповой идентичности, принадлежности к социальным коллективам, осуществлявшим функции редистрибуции и обмена в рамках «янтарной торговли».

Список литературы Вопросы социальной интерпретации погребений с «самбийскими» поясами римского времени из ареала культуры Доллькайм-Коврово

- Архив Г. Янкуна: Научный архив Герберта Янкуна//Archäologisches Landesmuseum Schloß Gottorf, Schleswig.

- Архив Р. Гренца: Научный архив Рудольфа Гренца//Archäologisches Landesmuseum Schloß Gottorf, Schleswig.

- Гаджиев М. С., Малашев В. Ю., 2014. «Княжеские» и элитные воинские погребения позднесарматского и гуннского времени в Дагестане//КСИА. Вып. 234. С. 9-24.

- Кулаков В. И., 2003а. Археологические критерии социальной истории Янтарного берега в I-VI вв. н. э.//Stratum plus. № 4/2003-2004: «Между певкинами и фенами». С. 278-382.

- Кулаков В. И., 2005б. «Княжеские» захоронения в Балтии фаз В1-С1//КСИА. Вып. 218. С. 48-64.

- Кулаков В. И., 2008. Следы контактов с Римом в материальной культуре Янтарного берега (I-VI вв. н. э.)//РА. № 1. С. 88-98.

- Мастыкова А. В., 2014. «Вождеская» культура Северного Кавказа эпохи Великого переселения народов и общеевропейский контекст//КСИА. Вып. 234. С. 3-8.

- Скворцов К. Н., 2003. Отчет по охранным раскопкам грунтового могильника Лаут-Большое Исаково Самбийско-Натангийской археологической экспедицией в 2003 году//Архив ИА РАН. № 25796.

- Скворцов К. Н., 2004. Отчет по раскопкам грунтового могильника Березовка-Гросс Оттенхаген Самбийско-Натангийской археологической экспедицией в 2004 году//Архив ИА РАН. № 31463.

- Скворцов К. Н., 2012. Погребения с конями I тыс. н. э. на Самбийском полуострове (могильник Алейка 3)//РА. № 3. С. 36-49.

- Харке Г., Савенко С. Н., 2000. Проблемы исследования древних погребений и западноевропейской археологии//РА. № 1. С. 217-226.

- Хомякова О. А., 2012. Женский убор самбийско-натангийской культуры периода Римского влияния (I-IV вв. н. э.): анализ компонентов и хронология): дис.. канд. ист. наук. М. 715 с.

- Хомякова О. А., 2015. Стиль ажурной орнаментики Юго-Восточной Прибалтики римского времени//Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 4 (ноябрь 2012): Сб. ст. Ч. 1/Ред.: И. О. Гавритухин, А. М. Воронцов. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 190-230.

- Щукин М. Б., 1998. Янтарный путь и венеты//История и культура древних и средневековых обществ: Сб. ст., посвящ. 100-летию со дня рожд. М. И. Артамонова/Отв. ред.: И. Я. фроянов и др. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т. С. 198-207. (Проблемы археологии; № 4).

- Banytè-Rowell R., Bitner-Wróblewska A., Reich C., 2012. Did They Exist? The Question of Elites in Western Lithuania in the Roman and Early Migration Periods, and Their Interregional Contacts//Archaeologia Baltica. Vol. 18 (II). Klaipėda. P. 192-220.

- Blume E., 1912. Die Germanische Stämme und die Kultren zwitchen Oder und Baffagre zur römichen Kaizerzeit. Würzburg: C. Kabitzsch Verlag in Leipzig. 213 S. (Mannus; T. I).

- Chilińska-Drapella A., 2010. Próba nowego spojrzenia na «pasy sambijskie»//Wiadomości Archoelogiczne. Vol. 61. S. 3-80.

- Domański G., 1979. Kultura Lubosczycka między Łabą a Odrą w II-IV wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 295 s.

- Eggers H. J., 1951. Der römische Import im Freien Germanien. Hamburg: Hamburgisches Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte. 128 S.

- Ethelberg P., 2000. Skovgârde. Ein Bestattungsplatz mit reichen Frauengräbern des S. Jhs. n. Chr. auf Seeland Per Ethelberg Mit Beiträgen//Nordiske fortidsminder. Serie B. Bd. 19. Köbenhavn: Det Kongelige Nordiske oldskriftselskab. 448 S.

- Garbsch J., 1965. Die norisch-pannonische Frauentracht im I. und 2. Jahrhundert. München: Beck. S. (Veröffentlichungen der Kommission zur Archäologischen Erforschung des Spätrömischen Raetien bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften; Bd. 5).

- Jankuhn H., 1933. Gürtelgarnituren der älteren römischen Kaiserzeit im Samlande//Prussia. Bd. 30/I. Königsberg in Preußen: Gräfe und Unzer. S.166-201.

- Jaskanis J., 1974. Obrządek pogrzebowy zachodnich Bałtów u schyłku starożytności. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 296 s. (Biblioteka archeologiczna/Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne; t. 23).

- Lund Hansen U., 1995. Himling0je -Seeland -Europa. Ein Gräberfeld derjüngeren römischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und internationalen Beziehungen. K0benhavn: Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. 576 S. (Nordiske Fortidsminder; Bd. 13).

- Madyda-Legutko R., 1983. Metalowe części pasYw na obszarze kultury Zachodniobałtyjskiej w okresie wpływYw rzymskich//Wiadomości Archeologiczne. Vol. XLVIII-l. S. 21-36.

- Nowakowski W., 1985. Rzymskie importy przemysłowe na terytorium zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego//Archeologia, Rocznik Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk: Wroclaw. Vol. XXXIV: 1983. S. 63-106.

- Nowakowski W., 1996. Das Samland in der Römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit den Römischen Reich und der barbarischen Welt/Hrsg. C. von Carnap-Bornheim. Marburg; Warszawa. S. (Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg; Bd. 10).

- Okulicz J., 1973. Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VI w. n. e. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 585 s.

- Okulicz J., 1976. Powiązania pobrzeża wschodniego Bałtyku i centrum sambijskiego z południem w podokresie wczesnorzymskim//Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace Archeologiczne. Vol. 422-22. Kraków: Wydawn. Uniwersytetu Jagiellońskiego. S. 181-213.

- Schuster J., 2010. Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber im nördlichen Mitteleuropa. Bonn. 497 S. (Bonner Beiträge. Zur Vor-und Frühgeschichtlichen Archäologie; Bd. 12).

- Skvortzov K., 2012. The formation of a Sambian-Natangian Culture Patrimonial Elite in the Roman Period in the Context of the Amber Trade//Archaeologia Baltica. Vol. 18 (II). Klaipėda. P. 167-191.

- Tempelmann-Mączyńska M., 1985. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern GmbH. 339 S. (Römisch-Germanische Forschungen; 43).

- Tempelmann-Mąęzynska M., 1989. Das Frauentrachtzubehör des mittel-und osteuropäischen Barbaricums in der römischen Kaiserzeit. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 177 S. (Varia/Uniwersytet Jagielloński Kraków; t. 264).

- Werner J., 1952. Opus interrasile an römischen Pferdegeschirrdes 1. Jahrhunderts//Festschrift für Rudolph Egger. Klagenfurt. Bd. I. S. 423-434.

- Wilbers-Rost S., 1994. Pferdegeschirr Der Romischen Kaiserzeit in Der Germania Libera: Zur Entstehung, Entwicklung Und Ausbreitung Des «Zaumzeugs Mit Zugelketten». Hannover: Isensee. 229 S. (Verèoffentlichungen Der Urgeschichtlichen Sammlungen Des Landesmuseums Zu Hannover; 44).

- Wołągiewicz R., 1995. Lubowidz: ein birituelles Gräberfeld der Wielbark-Kultur aus der Zeit vom Ende des 1. Jhs. v. Chr. bis zum Anfang des 3. Jhs. n. Chr. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Secesja. S. (Monumenta Archaeologica Barbarica; t. I).