Воспаление мягких тканей вокруг чрескостных элементов и спицевой остеомиелит: литературный обзор

Автор: Гаюк Вячеслав Дмитриевич, Клюшин Николай Михайлович, Бурнашов Сергей Иванович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Обзор литературы

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема гнойно-воспалительных осложнений метода чрескостного остеосинтеза. Проанализирована современная отечественная и зарубежная литература, приведены классификации воспалительных осложнений, рассмотрены факторы риска их возникновения, меры профилактики и лечения.

Воспаление, чрескостные элементы, спицевой остеомиелит, чрескостный остеосинтез, осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/142222167

IDR: 142222167 | УДК: 616.71-018.46-002-089.227.84-06(048.8) | DOI: 10.18019/1028-4427-2019-25-3-407-412

Текст научной статьи Воспаление мягких тканей вокруг чрескостных элементов и спицевой остеомиелит: литературный обзор

Применение аппаратов внешней фиксации (АВФ) в травматологии и ортопедии связано с проведением спиц или стержней через кожный покров, мягкие ткани и далее в кость. Наиболее частым осложнением является воспаление и инфицирование места выхода чре-скостных элементов (далее – ИМВЧЭ), которые в иностранной литературе принято обозначать как pin track/ tract/site infection [1]. Воспаление может варьировать от небольшого поверхностного участка на границе кожного покрова и чрескостного элемента до глубокой инфекции и остеомиелита, что является уже серьезным осложнением [2]. Любое из перечисленных осложнений может в той или иной степени повлиять на процесс лечения, поэтому практическому врачу крайне важно уметь их лечить и предупреждать [3].

Обычно воспаление около элементов фиксации связывают с несоблюдением правил асептики и антисептики во время операции и в послеоперационном периоде, нарушением техники введения чрескостных элементов, созданием недостаточной стабильности отдельного элемента или всей компоновки аппарата в целом [4].

Цель – проанализировать современную отечественную и иностранную литературу по проблеме воспаления и инфекции около чрескостных элементов аппарата внешней фиксации, сформулировать её актуальность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Применение аппаратов внешней фиксации является высокоэффективным методом лечения переломов и их последствий, а также многих ортопедических заболеваний [5, 6]. «Не аппарат излечивает больного, а врач, умело пользующийся этим аппаратом», – Г.А. Илизаров [7]. Такое утверждение справедливо в отношении предупреждения различных видов осложнений оперативных вмешательств, особенно гнойных, поскольку не только хорошая организация травматолого-ортопедической и санитарно-эпидемиологической служб, но и технически правильно выполненная операция и тща- тельный реабилитационный период могут свести эти осложнения к минимуму [8–11].

Послеоперационные осложнения по классификации

S.O.F.C.O.T. подразделяются на три категории [12, 13]:

– осложнения отсутствуют или носят временный характер и не влияют на конечный результат лечения;

– осложнения требуют дополнительных хирургических вмешательств, конечный результат при этом не ухудшается;

– осложнения, наносящие ущерб здоровью пациента или ухудшающие конечный результат.

Осложнения чрескостного остеосинтеза могут быть связаны с повреждением сосудов и нервов во время операции или в послеоперационном периоде, развитием контрактур и порочных установок суставов, смещением костных фрагментов, замедленной консолидацией и развитием рефрактур [4, 14]. Вышеперечисленные проблемы заслуживают отдельного особого внимания, однако инфекционно-воспалительные осложнения вокруг спиц или стержней АВФ являются самыми распространёнными [15–19], вплоть до 100 % [20], но стоит принимать во внимание различия в регистрации таких осложнений [21]. Единый универсальный протокол регистрации не разработан [22], что значительно затрудняет сбор статистических данных. Существует несколько классификаций, в которые объединяются ИМВЧЭ.

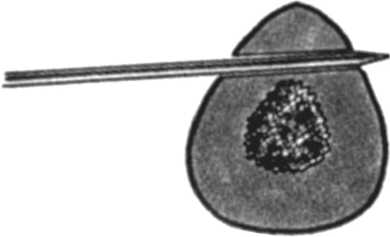

Фузайлов В.Ю. выделяет 2 вида параспицевых гнойно-воспалительных осложнений в мягких тканях – ограниченные (в пределах кожи) и распространённые (инфильтрат, абсцесс, флегмона), а также мо-нолокальные (вокруг одной спицы) и полилокальные (вокруг многих спиц). Среди спицевых остеомиелитов различают поверхностные, характеризующиеся умеренной периостальной реакцией в месте входа или выхода спицы с вовлечением в воспалительный процесс мягких тканей, ограниченные (полное поражение одной или обеих стенок кортикального слоя с образованием цилиндрического/кольцевидного крупного или мелких секвестров, наличием свищевых ходов в мягких тканях) и распространённые (обширные) с вовлечением в гнойный процесс костномозгового канала с образованием гнойных полостей, секвестров различной величины и формы [8, 17, 23, 24]. На рисунке 1 представлены типичные рентгенологические признаки спицевого остеомиелита.

Для спиц выделяют ранние и поздние воспаления мягких тканей. Ранние возникают обычно на 3–5 сутки после операции, причиной является несоблюдение правил асептики и антисептики, нарушение техники проведения спиц. Как правило, процесс является глубоким, а его признаки недостаточно специфичны (увеличение температуры, боль, гиперемия), что затрудняет диагностику. Лечение заключается в немедленном удалении спицы, рассечении мягких тканей и дренировании.

Поздние осложнения обычно поверхностные, основной причиной их возникновения является плохая

Рис. 1. Рентгенограммы голени: в боковой проекции отчетливо виден кольцевидный секвестр в большеберцовой кости дистальнее места консолидации фиксация, приводящая к смещению кости по спицам, что, в свою очередь, приводит к травматизации кожных покровов и подкожно-жировой клетчатки и их воспалению [4].

D. Paley выделяет 3 стадии: воспаление мягких тканей, инфекция мягких тканей и инфекция кости. Последнюю следует считать истинным осложнением [25].

Checketts с соавт. выделяют малую и большую форму инфекции, каждая из которых, в свою очередь, включает три степени (табл. 1) [26]. Уже со второй стадии необходимо вовлечение медперсонала для дальнейшего лечения.

Классификация Patterson (2005) предлагает всеобъемлющий и измеримый подход к оценке ИМВЧЭ. В протоколе учитываются дата наблюдения, покраснение, отёк, ощущение дискомфорта, покрытие чре-скостного элемента корочкой и образование кожного «навеса» вокруг, характера отделяемого и наиболее значимое – нестабильность или фрактура чрескостного элемента. В динамике оцениваются применение антибиотиков, дренирование, удаление ЧЭ и изменения баллов в протоколе [27].

Таблица 1

Градация инфекции по критериям Checketts с соавт. (1993)

|

Степень Проявления |

Лечение |

|

|

Малая инфекция |

||

|

1 |

Лёгкая гиперемия вокруг чрескостного элемента со скудным отделяемым |

Улучшить уход за МВЧЭ |

|

2 |

Гиперемия кожи, отделяемое из МВЧЭ, боль и раздражение мягких тканей |

Улучшить уход за МВЧЭ, перорально антибиотики |

|

3 |

То же, что во 2 степени, но нет положительного эффекта от тщательного ухода за МВЧЭ и антибактериальной терапии |

Переустановка элементов АВФ, продолжать остеосинтез |

|

Большая инфекция |

||

|

4 |

Тяжёлая инфекция мягких тканей, вовлекающая несколько МВЧЭ, иногда с потерей их стабильности |

Решение вопроса об удалении аппарата внешней фиксации |

|

5 |

Имеются рентгенографические признаки остеомиелита в дополнение к вовлечению мягких тканей |

|

|

6 |

Происходит после удаления аппарата внешней фиксации по окончании лечения. МВЧЭ заживает, но через некоторое время вскрывается, появляется отделяемое. Обычно появляются секвестры в ближайшем кортикальном слое и периостальная реакция |

Кюретаж |

Шкала Chan имеет 4 градации от 0 до 3, где 0 – отсутствие кожной эритемы и гнойного отделяемого, 1 – кожная эритема или наличие гнойного отделяемого, 2 – есть эритема и гнойное отделяемое, 3 – ко второй градации добавляются рентгенологические признаки остеомиелита [28].

Критерии Santy с соавт. (2011) помогают различить неинтактные, воспаленные и инфицированные МВЧЭ (табл. 2), а также наличие различных факторов, влияющих на развитие воспаления (со слов пациента). Восприятие пациентом наличия инфекции является важным аспектом клинической оценки, поскольку пациенты часто первыми замечают незначительные изменения симптомов [29].

Таким образом, большинство отечественных и зарубежных исследователей подразделяют ИМВЧЭ на две большие категории: с поражением только мягких тканей и с поражением кости. Справедливым следует считать, что первичное воспаление мягких тканей и повреждение кости спицей или стержнем (ожог кости, костная стружка) в равной степени являются отягчающими факторами риска возникновения спицевого остеомиелита [17].

Среди причин развития послеоперационного остеомиелита наиболее часто встречаются нарушение техники остеосинтеза (42 %) и несоблюдение правил асептики и антисептики (31 %) [18]. Считаем необхо- димым привести обобщенные правила введения спиц и стержней аппаратов внешней фиксации.

При проведении спиц используют низкооборотную дрель, до введения в первый кортикальный слой и после прохождения второго кортикального слоя кости дрель рекомендуют отключать, проколачивая спицу далее по направлению. Стержни-шурупы следует вводить через небольшой предварительный разрез, использовать троакар с целью защиты мягких тканей, а также низкооборотную дрель для формирования канала [30]. Следует избегать прохождения элемента только через один кортикальный слой (рис. 2), т.к. это является причиной ожога кости и формирования спицевого остеомиелита [3, 14, 31]. Важнейшей мерой профилактики спицевого остеомиелита является использование спиц со специальной заточкой. Для проведения через диафизарные отделы и склерозированные участки кости применяют спицы с одногранной заточкой режущего конца, через губчатую кость возможно проведение спиц с трехгранной заточкой. Создание запаса мягких тканей путём придания соответствующего смещения кожных покровов или придания конечности положения с натяжением тканей через зону проведения способствует предотвращению их прорезывания (в т.ч. в кости) и дальнейшего воспаления. Максимальное натяжение спиц достигается при использовании спиценатягивателя [4, 7, 31].

Таблица 2

Классификационные критерии Santy с соавт. (2011)

|

Боль |

Гиперемия |

Отделяемое |

Отёчность |

Общие симптомы |

|

Норма («спокойное» МВЧЭ) |

||||

|

|

Отсутствует или скудное |

Отсутствует |

Отсутствуют |

|

Воспаление (раздражение) |

||||

|

|

|

Локальный отёк вокруг элемента фиксации |

|

|

Инфицирование |

||||

|

|

|

|

|

Рис. 2. Проведение спицы через один кортикальный слой не рекомендуется

Применение жгута снижает местное кровоснабжение, следовательно, во время сверления кость меньше охлаждается; образование гематомы в месте введения также является фактором риска развития инфекции [32].

Использование спиц или стержней с гидроаксиапа-титным покрытием снижает вероятность возникновения ИМВЧЭ за счет лучшей остеоинтеграции. Также исследуется способность к инфицированию чрескост-ных элементов из нержавеющей стали, титана, с импрегнацией антибиотиками и антисептиками, после полировки импульсным пучком [3, 33, 34].

Немаловажную роль играют также соматические причины у конкретного больного. Факторами риска ИМВЧЭ являются возраст больного, некомпенсированные сопутствующие заболевания, ухудшение иммунного статуса (сахарный диабет, приём кортикостероидов, ревматоидный артрит и другие коллагенопатии), курение [3, 35].

Значительную роль в профилактике инфекции вокруг чрескостных элементов играют перевязки и уход. До сих пор не существует доказательной базы для эффективного снижения риска возникновения инфекции вокруг спиц или стержней аппарата наружной фиксации [36]. Проводятся различные виды исследований, в которых сравнивают наличие, способы и частоту перевязок, применение антисептиков и антибиотиков. Зачастую получаются противоречивые данные (удаление или сохранение «корочек» вокруг спиц [27, 35], вариабельность перевязочных средств), но в некоторых случаях удаётся получить доказанную эффективность, например, при использовании марли с полигексамети-ленбигуанидом [2, 37].

Возбудителями хронического спицевого остеомиелита, по нашим данным [38], в 64 % является Staphylococcus aureus , в 18 % – Staphylococcus epidermidis , в 9 % – Enterococcus spp . и в 9 % случаев микробная ассоциация. Сопоставимые данные отмечаются и в других исследованиях, где S. aureus прочно удерживает первое место [21, 39]. Существенным фактором является микробиологическая диагностика анаэробной флоры [17].

Лечение поверхностной формы ИМВЧЭ заключается, в первую очередь, в проверке стабильности и целостности элементов, увеличении числа перевязок (ежедневно), приёме антибиотиков, коррекции сопутствующих нарушений [40]. При поздних формах инфекции показано также перифокальное введение антибиотиков направленного действия, улучшение фиксации (в случае аппарата Илизарова – равномерное натяжение спиц с использованием спиценатягивателей). Если в течение 3–4 дней воспаление не купируется, то необходимо удалить спицу со стороны большего инфицирования, в дальнейшем, после стихания воспаления, по показаниям проводится и закрепляется новая спица [4].

Глубокие формы ИМВЧЭ, спицевой остеомиелит требуют оперативного лечения, заключающегося в санации очага с местной и/или системной антибактериальной терапией. В большинстве случаев результаты лечения хорошие. При распространённых формах может потребоваться резекция кости, также необходимо учитывать большую потерю костной массы после сек-вестрнекрэктомии, которая может привести к патологическому перелому [8]. Известны случаи ампутации сегмента и регистрации сепсиса, причиной которого был спицевой остеомиелит [4, 17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что инфекционно-воспалительные процессы около элементов аппарата внешней фиксации остаются частым и распространённым явлением, которое может оказать отрицательное влияние на лечение основного заболевания и спровоцировать местные и системные осложнения. Соблюдение всех правил и технических особенностей метода чрескостного осте- осинтеза способны свести эти осложнения к минимуму. Не сформулированы единые общепринятые критерии диагностики, профилактики и методов лечения данной патологии, что должно быть мотивацией к её дальнейшему изучению. Проведение многоцентровых клинических исследований с тщательно спланированным дизайном являются перспективными для решения проблемы воспаления около чрескостных элементов.

Список литературы Воспаление мягких тканей вокруг чрескостных элементов и спицевой остеомиелит: литературный обзор

- Guidance on pin site care / A. Timms, M. Vincent, J. Santy-Tomlinson, K. Hertz. London, UK: Royal College of Nursing, 2011.

- Lethaby A., Temple J., Santy-Tomlinson J. Pin site care for preventing infections associated with external bone fixators and pins // Cochrane Database Syst. Rev. 2013. No 12. P. CD004551. DOI: 10.1002/14651858.CD004551.pub3

- Kazmers N.H., Fragomen A.T., Rozbruch S.R. Prevention of pin site infection in external fixation: a review of the literature // Strategies Trauma Limb Reconstr. 2016. Vol. 11, No 2. P. 75-85. DOI: 10.1007/s11751-016-0256-4

- Девятов А.А. Чрескостный остеосинтез. Кишинев: Штиинца, 1990. 315 с.

- История развития и современное состояние проблемы лечения травм конечностей методом чрескостного остеосинтеза (обзор литературы) / Н.В. Тюляев, Т.Н. Воронцова, Л.Н. Соломин, П.В. Скоморошко // Травматология и ортопедия России. 2011. № 2. С. 179-190. DOI: 10.21823/2311-2905-2011-0-2-179-190

- Гохаева А.Н., Неретин А.С., Климов О.В. Ошибки и осложнения при лечении пациентов с hallux valgus методом чрескостного остеосинтеза // Гений ортопедии. 2009. № 1. С. 75-79.

- Ли А.Д., Баширов Р.С. Руководство по чрескостному компрессионно-дистракционному остеосинтезу. Томск: Красное Знамя, 2002. 307 с.

- Хирургическое лечение остеомиелита / Г.Д. Никитин, А.В. Рак, С.А. Линник, Г.П. Салдун, А.Г. Кравцов, И.А. Агафонов, Р.З. Фахрутдинов, В.В. Хаймин. СПб.: Рус. графика, 2000. 288 с.

- Тишков Н.В., Данилов Д.Г., Очиров И.А. Гнойные осложнения при лечении переломов костей нижних конечностей методом чрескостного остеосинтеза: [материалы] 2-го съезда хирургов Сибири и Дальнего Востока // Acta Biomedica Scientifica. 2007. № 4 (56), Приложение. С. 175-176.

- Крючков Р.А., Кунафин М.С., Хунафин С.Н. Остеомиелит после остеосинтеза с применением металлоконструкций у больных с закрытыми переломами трубчатых костей // Креативная хирургия и онкология. 2013. № 4. С. 62-64.

- Губин А.В., Клюшин Н.М. Проблемы организации лечения больных хроническим остеомиелитом и пути их решения на примере создания клиники гнойной остеологии // Гений ортопедии. 2019. Т. 25, № 2. С. 140-148.

- DOI: 10.18019/1028-4427-2019-25-2-140-148

- Структура ошибок и осложнений при удлинении голени у больных ахондроплазией / А.В. Попков, А.М. Аранович, Е.В. Диндиберя, О.В. Климов, А.А. Щукин // Гений ортопедии. 2002. № 4. С. 38-40.

- Основы чрескостного остеосинтеза: [в 3 т.] / под ред. Л.Н. Соломина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Бином, 2015. Т. 3. 560 с.

- Golyakhovsky V., Frankel V. Operative Manual of Ilizarov Techniques. Saint Louis: Mosby-Yearbook, Inc., 1993. P. 146-148.

- Ошибки, осложнения и меры их профилактики при лечении детей школьного возраста с врожденной рецидивирующей косолапостью методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову / С.С. Леончук, Г.П. Иванов, А.С. Неретин, И.И. Мартель, В.А. Шестаков // Травматология и ортопедия России. 2012. № 3. С. 95-99. 10.21823/2311-2905-2012-3-95-99.

- DOI: 10.21823/2311-2905-2012—3-95-99

- Лебедев А.А. Осложнения при внеочаговой компрессии и дистракции по поводу несращений большеберцовой кости // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 1975. № 10. С. 105-110.

- Фузайлов В.Ю. Гнойно-воспалительные осложнения чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации. Спицевые остеомиелиты: автореф. дис.. канд. мед. наук. М., 1991. 17 с.

- Причины развития послеоперационного остеомиелита / С.А. Линник, А.Н. Ткаченко, Г.Э. Квиникадзе, Е.М. Фадеев, И.О. Кучеев, Х.Э. Уль, В.Г. Радыш, Д.Ш. Мансуров // Медицинская помощь при травмах: новое в организации и технологиях: [тез. докл.] 2-го Всерос. конгр. по травматологии с междунар. участием. СПб., 2017. С. 51.

- Наиболее распространенные осложнения чрескостного остеосинтеза в работе травмотделений ГКБ № 3 г. Иркутска в 2002-2007 гг. / В.Г. Виноградов, Е.А. Халиман, Б.В. Ивлев, Н.В. Рютина, А.М. Очиров, Д.Г. Ангарский // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2011. № 3 (79), ч. 2. С. 12-15.

- Rates of pin site infection during distraction osteogenesis based on monthly observations: a pilot study / A. Saw, Y.P. Chua, G. Hossain, S. Sengupta // J. Orthop. Surg. (Hong Kong). 2012. Vol. 20, No 2. P. 181-184.

- DOI: 10.1177/230949901202000209

- Pin-tract infection during limb lengthening using external fixation / V. Antoci, C.M. Ono, V. Antoci Jr., E.M. Raney // Am. J. Orthop. (Belle Mead NJ). 2008. Vol. 37, No 9. P. E150-154.

- The management of pin-care in external fixation technique: povidone-iodine versus sodium hypochlorite 0.05 % (Amukina-med®) medications / M. Bisaccia, M. Manni, G. Colleluori, G. Falzarano // EuroMediterranean Biomedical Journal. 2016. Vol. 11, No 10. P. 81-87.

- DOI: 10.1007/s11751-016-0256-4

- Фузайлов В.Ю., Махсон Н.Е., Тиляков Б.Т. Воспалительные процессы в параспицевых мягких тканях и спицевой остеомиелит // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 1990. № 7. С. 128-131.

- Никитин Г.Д., Линник С.А. Гнойные осложнения при чрескостном остеосинтезе, их профилактика и лечение // Аппараты и методы внешней фиксации в травматологии и ортопедии: материалы 2 Международного семинара по усовершенствованию аппаратов внешней фиксации: в 3 т. Рига, 1985. Т. 2. С. 186-189.

- Paley D. Problems, obstacles, and complications of limb lengthening by the Ilizarov technique // Clin Orthop. Relat. Res. 1990. No 250. P. 81-104.

- Checketts R.G., MacEachem A.G., Otterburn M. Pin tract infection: definition, incidence and prevention // International Journal of Orthopaedic Trauma (supplement). 1993. Vol. 3, No Suppl. 3. P. 16-18.

- Patterson M.M. Multicentre pin care study // Orthop. Nurs. 2005. Vol. 24, No 5. P. 349-360.

- Diluted povidone-iodine versus saline for dressing metal-skin interfaces in external fixation / C.K. Chan, A. Saw, M.K. Kwan, R. Karina // J. Orthop. Surg. (Hong Kong). 2009. Vol. 17, No 1. P. 19-22.

- DOI: 10.1177/230949900901700105

- Calm, irritated or infected? The experience of the inflammatory states and symptoms of pin site infection and irritation during external fixation: a grounded theory study / J. Santy-Tomlinson, M. Vincent, N. Glossop, J. Jomeen, P. Pearcey // J. Clin. Nurs. 2011. Vol. 20, No 21-22. P. 3163-3173.

- DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.03805.x

- Основы чрескостного остеосинтеза: [в 3 т.] / под ред. Л.Н. Соломина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Бином, 2014. Т. 1. 328 с.

- Ilizarov G.A. Transosseus Osteosynthesis: Theoretical and Clinical Aspects of the Regeneration and Growth of Tissue. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1992. 800 p.

- Davies R., Holt N., Nayagam S. The care of pin sites with external fixation // J. Bone Joint Surg. Br. 2005. Vol. 87, No 5. P. 716-719.

- DOI: 10.1302/0301-620X.87B5.15623

- Оптимизация атравматичности спиц для чрескостного остеосинтеза / А.Д. Тересов, А.В. Штейнле, Н.Н. Коваль, О.В. Попенов, И.М. Скурихин // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2010. № 5 (75). С. 202-204.

- Long-term bactericidal properties of a gentamicin-coated antimicrobial external fixation pin sleeve / J.S. Marotta, K.J. Coupe, R. Milner, K.E. Heseltine // J. Bone Joint Surg. Am. 2003. Vol. 85-A, No Suppl. 4. P. 129-131.

- Ilizarov fixator pin site care: the role of crusts in the prevention of infection / S. Britten, A. Ghoz, B. Duffield, P.V. Giannoudis // Injury. 2013. Vol. 44, No 10. P. 1275-1278.

- DOI: 10.1016/j.injury.2013.07.001

- Lobst C.A. Pin-track infection: past, present and future // Journal of Limb Lengthening and Reconstruction. 2017. Vol. 3, No 2. P. 78-84.

- DOI: 10.4103/jllr.jllr_17_17

- Lee C.K., Chua Y.P., Saw A. Antimicrobial gauze as a dressing reduces pin site infection: a randomized controlled trial // Clin. Orthop. Relat. Res. 2012. Vol. 470, No 2. P. 610-615.

- DOI: 10.1007/s11999-011-1990-z

- Клюшин Н.М., Науменко З.С., Бурнашов С.И. Микробиологический анализ послеоперационного остеомиелита большеберцовой кости // Илизаровские чтения: материалы науч.-практ конф. с междунар. участием: эл. опт. диск. Курган, 2015. С. 41-42. [Прил. к журн. Гений ортопедии. 2015. № 2.].

- Factors in pin tract infections / J. Mahan, D. Seligson, S.L. Henry, P. Hynes, J. Dobbins // Orthopedics. 1991. Vol. 14, No 3. P. 305-308.

- W-Dahl A., Toksvig-Larsen S. Pin site care in external fixation sodium chloride or chlorhexidine solution as a cleansing agent // Arch. Orthop. Trauma Surg. 2004. Vol. 124, No 8. P. 555-558.