Воспитание духовности и нравственных чувств как приоритетная задача классного руководителя в российской школе

Автор: С.В. Куликова

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Колонка главного редактора

Статья в выпуске: 2 (64), 2021 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14120706

IDR: 14120706

Текст статьи Воспитание духовности и нравственных чувств как приоритетная задача классного руководителя в российской школе

С.В. Куликова главный редактор журнала «Учебный год», ректор Волгоградской государственной академии последипломного образования, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ», доктор педагогических наук, профессор, Почетный профессор РАО, Почетный работник высшего профессионального образования

Воспитание духовности и нравственных чувств как приоритетная задача классного руководителя в российской школе

За последние тридцать лет отечественная система образования претерпела значительные изменения. По определенным причинам в первую очередь и в большей степени они коснулись целей, задач, содержания и методов образования. В рамках гуманизации, демократизации, стандартизации и цифровизации общего образования уже сделаны серьезные шаги в направлении повышения качества образовательных результатов. Разработана система оценочных механизмов (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, PISA), на основе которых выстраивается индивидуальный образовательный маршрут не только ребенка, но и педагога, и даже образовательной организации, оказавшейся в числе школ с низкими образовательными результатами.

Серьезным подспорьем в этом стал Национальный проект «Образование», благодаря которому за прошедшие два с половиной года уже значительно усовершенствована школьная инфраструктура, поставлено новое высокотехнологическое учебное оборудование, модернизированы учебно-методические комплекты, созданы электронные образовательные ресурсы, переобучены учителя и т.д.

Если оценивать процессы, происходившие в этот период в области воспитания, то, скорее всего, можно говорить о завершении переходного этапа, поскольку настоящая работа в этом направлении только начата. До 2009 года практически не было ни одного концептуального документа, который стратегически сориентировал бы педагогов, классных руководителей, научно-педагогическую общественность в вопросах воспитания. В каждой школе, каждом классе решались тактические задачи. В основном, как говорится, «по накатанной», с опорой на опыт педагогов, работавших в советскую эпоху.

Учителя и классные руководители продолжали выполнять свою работу, решая воспитательную задачу на уроке (как этому их научили в педагогическом вузе). Они проводили традиционные (за вычетом тех, которые носили идеологическую окраску уходящего времени) и новые, пришедшие из западной субкультуры, мероприятия. Классное руководство как педагогический феномен, обладавший множеством позитивных и ценных моментов, стало одновременно неоценимой и неоцененной ношей для учителя.

Сегодня происходят интереснейшие процессы, направленные на повышение статуса и роли классного руководителя в деле решения государственной задачи – вхождения общего образования в десятку лучших образовательных систем мира. В послании Федеральному собранию президент РФ В.В. Путин напомнил о важной роли классных руководителей в деле воспитания детей: «Ближе всего к ученикам классные руководители. Они несут огромную ответственность. <...> Да, это обязанность регионов. Но классный руководитель – воспитатель. Это федеральная функция». Уже с осени 2020 года классные руководители всей страны начали получать дополнительные выплаты за свою работу.

Такие решения, безусловно, не могли родиться на пустом месте. Государством, педагогической наукой и педагогической общественностью были предприняты действия, в результате которых воспитание в России (как это было традиционно всегда) вновь стало приоритетной задачей семьи, школы, общественных институтов.

Если на классного руководителя сегодня возлагается воспитательная миссия, то обращаясь к истокам и источникам воспитания как социокультурного феномена, следует вспомнить, что эта категория исходит еще от древнерусского «възъпитание» и обозначает возвышенное, духовное питание человека, связанное с умением извлекать спрятанное. Для России изначально воспитание является более близким понятием, потому что «в историческом отношении образование значительно «моложе», – подчеркивает И.А. Колесни-

кова1. Воспитание в Древнерусском государстве рассматривалось как процесс социализации личности, требующий внутренних ресурсов, которые, безусловно, опирались на духовность и нравственность, подкрепленные православием.

На протяжении тысячелетней истории для россиян воспитание было первично и отвечало за развитие в человеке нравственных начал, решая задачи образования, понимаемого, как создание духовного образа человека. Поэтому образование, понимаемое как книжное знание, учение было вторично. Российская педагогика, начиная с принятия Христианства, опиралась на нравственный императив, суть которого заключалась в установлении границ свободы человека, которая заканчивалась там, где начиналась свобода другого. Жить по такому императиву, основанному на вере, было легко и, естественно, только искренне любя Бога и ближнего своего как самого себя. Этот закон транслировался из поколения в поколение через семейное воспитание, просветительскую деятельность, учениче-

ство и православную педагогику. Православные священники, родители, наставники выполняли свои воспитательные функции, четко дифференцированные обществом и скрепленные традициями.

С появлением и развитием институтов образования (церковные и светские школы, духовные училища и академии, воспитательные дома, земские и ремесленные училища, гимназии и лицеи, университеты и кадетские корпуса) возникла необходимость в целенаправленно организованном воспитательном процессе, который обеспечивал бы формирование личности с качествами, заданными, говоря современным языком, социальным запросом государства и общества. «Книга премудрости Иисуса сына Сирахова» (Библия. Ветхий завет), «Поучение Владимира Мономаха детям», «Домострой» Сильвестра и другие источники допетровской эпохи, в первую очередь, апеллировали к родителям как к главным воспитателям, ответственным за духовное и нравственное воспитание детей.

При Петре I произошло некоторое смещение акцентов с традиционного воспитания на формирование человека с западным мировоззрением, обладающего специальными знаниями, необходимыми для со- циально-экономического развития страны.

И.И.Бецкой и Екатерина II

Со второй половины XVIII века в российском обществе зазвучали призывы к воспитанию человека как первостепенной задаче. Екатерина II и И.И. Бецкой, реализуя просветительские задачи, пытались возродить идею о превосходстве воспитания над обучением. В кадетских корпусах воспитанием занимались «корпусные начальники», ротные командиры, наставники, а также дамы-воспитательницы, которые дарили маленьким воспитанникам «материнскую заботу и нежность». Конечно, приравнять их работу к деятельности классного руководителя можно только условно, поскольку, в основном в их обязанности входил присмотр за воспитанниками, соблюдение ими распорядка дня и правил гигиены.

Поэтому после посещения Академии художеств и Сухопутного шляхетского корпуса И.И. Бецкой с сожалением отметил, что широкий круг общеобразовательных дисциплин не способствовал нравственному развитию воспитанников. Позже в программе средних военно-учебных заведений России стали появляться воспитательные мероприятия: кадетский театр, экскурсии, тематические праздники и беседы. Наряду с негативными воспоминаниями о жизни в военном корпусе выпускники с «сердечной признательностью» писали о своих любимых наставниках – «людях отличнейшей нравственности, прямодушных и бескорыстных <…> Они обращались с нами, кадетами, как добрые отцы»2.

Несмотря на противоречивые оценки образовательного процесса, гнетущую атмосферу, зубрежку и даже телесные наказания, имевшие место в кадетских корпусах, военные историки и педагоги, изучавшие данный тип учебных заведений, подчеркивают, что в XVIII веке в стенах военно-учебных заведений России И.И. Бецкой положил начало воспитанию юношества как долгому целенаправленному процессу. Он старался внедрить самые передовые гуманистические методики, без наказаний и принуждения, но с эффективным контролем и опекунством.

В труде «О воспитании детей» В.Г Белинский «священнейшую обязанность сделать своих детей человеками» возлагал на родителей. «Обязанность же учебных заведений», - писал он, - «сделать их учеными, гражданами, членами государства на всех его ступенях. Но кто не сделался, прежде всего, человеком, тот плохой гражданин». Из этого видно, «как важен, велик и священен сан воспитателя: в его руках участь целой жизни человека»1.

Наши предшественники осознали, что без наставников, не только родных (семья) и духовных (представители церкви), но и светских, нельзя продвинуться в поисках ответа на этот вопрос. Государство, заинтересованное в воспитании законопослушных и верноподданнических граждан, приняло решение о вменении учителям обязанности воспитания и наставления. Согласно Уставу учебных заведений 1804 года учителя на основе изучения свойств и нравов детей должны были заниматься их воспитанием.

Так более 200 лет назад началось становление института классного наставничества, заменившего гувернеров, дядек, нянек. В1813 году Министерством народного просвещения в учебных заведениях была введена должность комнатного надзирателя, главной обязанностью которых стало «всяческое направление нравов и свойств детей и образование истинных и полезных сынов отечества»2. Требования к деятельности и личностным качествам комнатного надзирателя были достаточно высокими: определенная подготовка, знание иностранных языков. Наблюдение за воспитанниками, наблюдение за чистотой, пребывание с ними ночью - было вторичным. Особенно выделялись «благовоспитанность» и поведение в соответствии с возвышенным духовным состоянием и нравственностью русского дворянства.

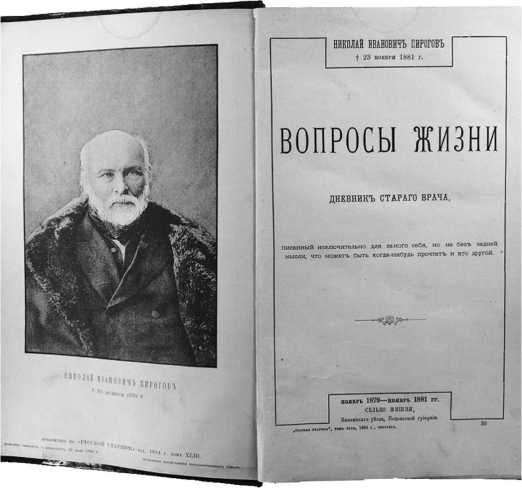

Сегодня всем уважающим себя родителям и педагогам известен и понятен эпиграф Н.И. Пирогова к статье «Вопросы жизни»: «К чему готовите Вы вашего сына? – спросил меня кто-то. – Быть человеком, – отвечал я». Вместе с тем, мало кому знаком главный вопрос из «Дневника старого врача»: «Кто решит: где границы между вещественным и духовным элементом»3. На этот вопрос о «высшем духовном начале как источнике разума, воли, чувства и жизни»4 до сих пор не найден ответ, хотя именно он определяет моральные ориентиры и нравственные основы в воспитании детей.

Но, как и сегодня, в России XIX века звучали размышления и даже недовольства как делом воспитания, так и самими воспитателями-наставниками. В ряде статей К.Д. Ушинский отмечал, что «самый существенный недостаток в деле русского народного просвещения есть недостаток хороших наставников, специально подготовленных к исполнению своих обязанностей».

К концу XIX века оформилась главная воспитательная миссия классного руководителя. Она состояла в педагогическом сопровождении развития ребенка, к которому было необходимо привлекать всех учителей, работавших в классе, помогать и просвещать родителей. С1871 года классных наставников назначали по одному на класс с обязательной учебной нагрузкой в своем классе (18 часов в неделю). Этим актом был сделан шаг к сближению обучения и воспитания. Классные наставники, неформально относившиеся к своему делу, пользовались уважением. В женских гимназиях классными наставниками были «классные дамы».

В Учительской семинарии имени К.Д. Ушинского (прообраз педагогического училища), открытой в 1884 году в Санкт-Петербурге, воспитательницы следили не только за чистотой голубого сангалльского фартука будущих сельских учительниц, опрятностью их рук и ухоженной прической. Они совместно посещали театр, ходили на экскурсии и в музеи, подолгу беседовали вечерами с воспитанницами на темы, волнующие девичьи сердца.

На учительских съездах воспитатели, стремившиеся привнести в школу новые педагогические веяния, говорили о необходимости приобщать детей к отечественной истории, народным традициям, ко всему родному, чтобы их жизнь стала сознательной и плодотворной. Для этого полагали, что каждая школа должна воспитывать у учащихся любовь к истине…заботиться о развитии в учащихся стремления к добру, о воспитании добрых нравственных качеств, развивать в учащихся и эстетическую сторону духа.

Исходили из того, что для успешного преподавания «с точки зрения общих задач воспитания», важно правильно определить способности учащихся... Там, где больше способности, не нужна наша помощь, там сама природа сделает свое дело, а здесь без нашей помощи плохо, а ведь задача школы - проявить, вызвать к жизни все таящиеся в развивающемся организме способности, содействуя их правильному росту, их естественному открытию1.

Поражает неформальный подход к написанию характеристик. В Усть-Медведицкой женской прогимназии, основанной в 1862 году, характеристики были написаны на 3–4-х листах, чтобы подробно охарактеризовать каждую девочку. За каждой характеристикой стояла личность, а не годовой отчет о воспитательной работе. Перед глазами сразу встает образ воспитанницы, характер, условия ее жизни, семья: «Не могу сказать, чтобы сама Маруся, завоевала себе с моей стороны внимание, и тем самым как бы сама заставила меня избрать ее объектом моих наблюдений. Нет, она не поражает с первого взгляда: ничего в ней нет выдающегося, бьющего в глаза..., одним словом девочка, каких много. Невысокого роста, ни худенькая, ни толстая, с самым обыкновенным кругленьким детским румяным личиком... Но остановилась я на ней потому, что знаю до некоторой степени ее семейную обстановку», – отмечалось в одной из характеристик2.

Подробное описание трагической ситуации, в результате которой девочка лишилась матери, а отец с горя замкнулся в себе, воспитательница подытоживает тем, что этому ребенку не хватает любви и ласки, которых ей необходимо восполнить. Заключает воспитатель характеристику следующими словами: «В общем Маруся славная милая, маленькая девочка, как по возрасту (11 лет), так и по развитию, нравственная физиономия ее далеко еще не определилась»3.

Девочку перевели в следующий класс и поставили за поведение «отлично». И, естественно, чтобы собрать такие данные: о родителях, месте рождения, привычках, характере, способностях, отношении к труду и многое другое – воспитатели проникали в их жизнь, посещали дома, беседовали с родителями и друзьями, чтобы составить полный и объективный портрет личности ученицы. Как пишет Корябкина Е.В., после революции 1917 года должности наставников и классных дам были упразднены, и в обязанности каждого учителя входило выполнение функций обучения и воспитания. Началось строительство новой советской школы. Приоритетным было создание и развитие общешкольного ученического коллектива. Функции учителей, прикрепленных к классам (группам) для организации воспитательной работы, определялись конкретными нуждами школы и носили преимущественно технический характер (сбор сведений об учащихся, родителях, посещаемости и т.д.). По сути, классный наставник воспитательной работой не занимался4.

В 1923 г. классное наставничества было официально ликвидировано и сделана ставка на ученическое самоуправление. В «Положении о единой трудовой школе РСФСР», в «Основных принципах единой трудовой школы» большое внимание уделялось развитию активности, самодеятельности учащихся, ставилась задача преодолеть муштру старой школы, разобщенность и противостояние ученических и педагогических коллективов5. Однако желаемые результаты не были достигнуты, более того ученические организации в середине 20-х гг. находились в состоянии кризиса. Причинами его стали недостаток опыта организаторской деятельности детей, переоценка их возможностей и недооценка роли учителя в становлении самоуправления. Выходом из сложившейся ситуации явилось прикрепление учителей к группам учащихся – первичным школьным коллективам. В круг обязанностей групповодов входили организация самоуправления детского коллектива (главная функция), организация учебно- воспитательного процесса, изучение учащихся, условий их жизни работа, с родителями.

В 1931 году была введена должность групповода, а с 1934 года – классного руководителя. Как и до революции, обязанности классного руководителя стали дополнительными к основной преподавательской работе, была восстановлена классно-урочная система, индивидуальный систематический учет знаний, разрабатывались стабильные программы и учебники и т.д. В связи с этим изменилось положение групповодов. Особое внимание в этот период уделялось проблемам, связанным с восстановлением школьной сети и учебного процесса. Воспитательная работа как бы отошла на второй план. Однако в конце 1940-х – начале 1950-х гг. внеучебная деятельность несколько оживилась, хотя результаты были далеко не лучшими.

В военный период роль классного руководителя как воспитателя боеспособного поколения возросла, что проявилось в усилении военной подготовки и патриотического воспитания учащихся. К основным формам работы классных руководителей были отнесены: организация помощи фронту (работа в госпиталях, помощь в сельскохозяйственных работах, сбор металлолома, стеклянной посуды и т.д.), проведение политинформаций и агитаций. В приказе Наркомпроса «Об укреплении дисциплины в школе» отмечается необходимость «систематической воспитательной работы», актуальность патриотического воспитания, военной подготовки, общественно полезного труда, высокой успеваемости и дисциплин. В прифронтовых школах под руководством классных руководителей, пионервожатых, комсомольских организаций, учителей активно велась оборонная работа. Школьники проверяли светомаскировку, порядок в бомбоубежищах, большое количество учащихся и учителей работало на подступах к городам по созданию оборонительных сооружений. Школа, ее педагогический коллектив спасали ребят, кормили, одевали1

В школах тыла классный руководитель был организатором общественно полезной деятельности учащихся по сбору металлолома, бутылок, шефской работы в госпиталях, тимуровского движения, тесно взаимодействовал с пионерской и комсомольской организациями. Одним из главных методов в работе классного руководителя являлась организация социалистического соревнования. Содержание деятельности классного руководителя в этот период обусловлено задачами военного времени, появляются дополнительные функции, связанные с родительской поддержкой и защитой учащихся.

Сегодня, к большому сожалению, мы пожинаем плоды многолетнего отказа от принципов русского, российского, советского воспитания. Несмотря на то, что в 1998 году в школы было рекомендовано ввести должности освобожденных классных руководителей и классных воспитателей, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов2, призванных обеспечить воспитание и психолого-педагогическую поддержку детей, в связи с неопределенным и, прямо говоря, низким статусом этих должностей, воспитательная работа была не на высоте.

Поэтому, как отмечено выше, мы сейчас находимся на стадии возрождения и реформирования института классных руководителей и других педагогических работников, которые обеспечивают процесс духовного и нравственного развития детей. Признание ведущей роли воспитания на законодательном уровне в июне 2020 года вселяет уверенность в успешности этих процессов.

1 Корябкина Е.В. Становление и развитие института классного руководства в России // ЧиО. 2011. № 3. – URL: (дата обращения: 26.05.2021).

2 Борытко Н.М., Соловцова И.А., Байбаков А.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Под ред. Н.М. Борытко. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.