Воспитание общественного сознания студентов вузов в условиях этнофобии и евроизоляции

Автор: Лебедева Ирина Борисовна, Рабаданова Разият Сулайбановна, Виноградова Мария Кирилловна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы воспитания общественного сознания студентов в условиях внешних и внутренних стрессов, происходящих на фоне мировых процессов. Авторы выделяют такие факторы, как запрос студентов вузов на доверительный диалог с педагогическим сообществом в условиях увеличивающейся дистанции между старшим и младшим поколением; изменение подходов к воспитанию общественного сознания молодежи (подростков и студентов) в условиях политического конфликта (военных действий), а также резкая смена курса от евроинтеграции к государственной целостности и народному единству. Выводы статьи основаны на материалах исследования на факультете социально-гуманитарных технологий МГУТУ им. К.Г. Разумовского потребности студентов в проведении неформальных мероприятий, отобразившего повышенное желание студентов взаимодействовать в диалоге именно с преподавателями как представителями профессионального сообщества, имеющими не только опыт, но и академические знания.

Общественное сознание, воспитание, культура, толерантность, студенчество, государство

Короткий адрес: https://sciup.org/170195895

IDR: 170195895 | УДК: 37.014.53 | DOI: 10.31171/vlast.v30i6.9371

Текст научной статьи Воспитание общественного сознания студентов вузов в условиях этнофобии и евроизоляции

Введение. Современные изменения как во внешней, так и во внутренней политике России стали глобальным вызовом для всего общества, воспитанного в ценностях мира, дружбы и взгляда на европейское сообщество через призму интеграции и сотрудничества. В этой связи актуальность данного исследования продиктована возникшей необходимостью изменений системы взаимоотношений преподавателей и студентов в вузе.

Молодежь – категория, уже достаточно взрослая для того, чтобы самостоятельно искать информацию и формировать свое мнение, но достаточно молодая, чтобы не знать о предшествующих событиях на своем опыте. Педагоги воспитаны уже в обществе, направленном на открытое сотрудничество. После внесения в ст. 13 Конституции РФ пунктов 2 и 3 об отсутствии государственной или обязательной идеологии, а также о партийном и политическом многообразии, педагоги и не должны привносить в программу занятий эти элементы.

Ситуацию, существующую на данный момент в обществе, в психолого-педагогическом смысле можно рассматривать как гражданское противостояние.

Россия и Украина имеют теснейшие исторические, географические, экономические, языковые и семейные связи. Это и стало основным инструментом воздействия на умы россиян. Звезды шоу-бизнеса, политические деятели и многие другие публичные личности единовременно размещали схожий материал в поддержку государственной политики России или о ее неприятии на своих ресурсах в социальных сетях, СМИ и т.д.

Первая волна таких материалов призывала к митингам и массовым протестам, направленным на дестабилизацию общества России изнутри. Традиционно такому влиянию в первую очередь подвержена молодежь, в частности студенты, как наиболее активная группа общества. Но важно понимать, что старшее поколение оказалось не менее подверженным влиянию.

Изучая проблему доверия между старшим и младшим поколением, мы увидели, что эти процессы актуальны в общественно-политической жизни страны. По данным на 27.03.2022 Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 81% респондентов доверяют президенту РФ (для сравнения: на 20.02.2022 президенту доверяли 67,2% респондентов). Такой резкий рост доверия президенту в нынешних условиях продиктован консолидацией российского общества вокруг сильного лидера, отстаивающего права своих граждан на мировой арене, в т.ч. с применением ВС РФ1.

В настоящее время в России, и не только, произошла радикализация и поляризация мнений в обществе, что повлекло за собой бытовые конфликты на самых разных уровнях. Сильное влияние на развитие этих процессов оказала западная пропаганда и cancel culture , или культура отмены, как это явление назвали в русскоязычных СМИ2. В информационном поле, как оказалось, более малочисленная группа оппозиционно настроенных граждан в первые месяцы была «громче» официальных источников, освещающих специальную операцию на Украине. Все русское стало подвергаться современной версии остракизма. Обострилась этнофобия, в данном случае – русофобия, на территории евро-атлантического альянса.

Психологическими исследованиями различного вида фобий занимались З. Фрейд, С. Фолькман, К. Хорни, Э. Эриксон и др. Исследованиями русофобии в России занимались И.А. Ильин, А.С. Хомяков и др. Сегодня отрицательные чувства проявляются к менталитету, государству, культуре, письменности – абсолютно всем составляющим понятия «Россия», «русский». Более того, много людей разных профессий под различными предлогами уехали из России, проявив себя русофобами. Так, у таких граждан Ф.И. Тютчев еще в 1867 г. отмечал «русофобию некоторых русских людей, нежно любящих Европу»3. А 21 апреля 1854 г., накануне Крымской войны, он писал о бешеной ненависти к России со стороны Запада, которая когда-нибудь «сорвется с цепи».

Степень изученности проблемы . Педагоги и психологи давно занимаются изучением влияния авторитетов на личность человека (Н.Д. Левитов и др.). Социально-психологический анализ отдельных сторон авторитета личности проводится в ряде исследований советских и зарубежных авторов, в т.ч. анализ социальных организаций (Б.Д. Парыгин, А.Л. Свенцицкий, Э. Голднер, В.И. Ленин, Г. Саймон, А. Танненбаум и др.); исследование структуры и динамики малых групп и коллективов (Г.К. Ашин, Г.Н. Волков, A.A. Ершов,

Н.С. Деребова, В.И. Зацепин, С. Кузьмин, А.С. Макаренко, Э. Богардус, А. 3андер, Д. Дартрайт, Т. Хейман, Г. Доманс и др.); изучение механизма психологического влияния на реципиента в межличностной и массовой коммуникации (A.M. Агальцев, В.В. Бойко, В.Н. Куликов, В.А. Просецкий, З.Ф. Семенова, В.А. Часов, Ю.А. Иерковин, Д. Джанис, Э. Кац, X. Келли, П. Лазарсфельд, X. Келман, С. Довланд и др.); исследование проблемы социальной перцепции, и в частности, восприятия и понимания людьми друг друга в процессе их общения и деятельности (A.A. Бодалев, И.П. Подласый, В.И. Панферов, Н.Ф. Федотова, В. Виттрайх, В. Дэнен Майер, К. Радклиф и др.)

Методика исследования. Нами разработаны опросники для изучения вопроса, склонны ли студенты прислушиваться к мнению педагогов, сверстников или известных медиаличностей, т.к. широко распространена идея, что молодежь более склонна прислушиваться к мнению лидеров среди сверстников или мнению известных медиаличностей. Проведенный опрос позволил проверить, так ли это. Были опрошены 141 студент вузов РФ в возрасте от 18 до 26 лет (пол: мужской – 19,6%, женский – 80,4%). Об интересе к неформальным мероприятиям и потребности в них также опрашивались преподаватели разных вузов РФ. Были опрошены 52 преподавателя, 45 из них (86,5%) выразили свою заинтересованность в таких мероприятиях.

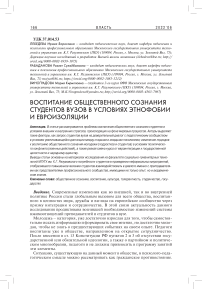

Результаты исследования . Анализируя результаты исследования, проведенного на факультете социально-гуманитарных технологий в МГУТУ им. К.Г. Разумовского, следует отметить, что на вопрос о важности обсуждения студентами современной ситуации и других волнующих тем в семье положительный ответ дали 63,1% респондентов, отрицательный – 23,4%, остальные затруднились ответить. (см. рис. 1.).

141 ответ

• Да ф Нет ф Затрудняюсь ответитть

Рисунок 1. Вопрос 1: «Принято ли в вашей семье обсуждать волнующие вас вопросы со старшим, более опытным поколением?»

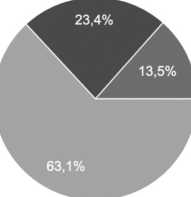

По вопросу важности обсуждения с одногруппниками актуальных общественных тем положительно отозвались 58,2%, отрицательно – 32,6%, остальные затруднились ответить. (см. рис. 2).

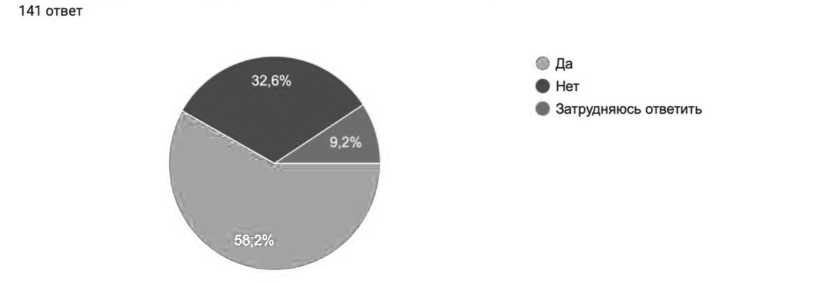

О допустимости обсуждения актуальных социально-политических вопросов с преподавателями вузов отвечают положительно 26,2%; скорее да, чем нет – 51,8%; невозможно – 4,3%; скорее нет, чем да – 14,9%; остальные затруднились ответить (см. рис. 3).

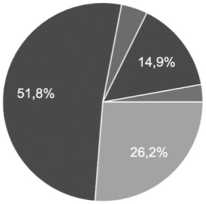

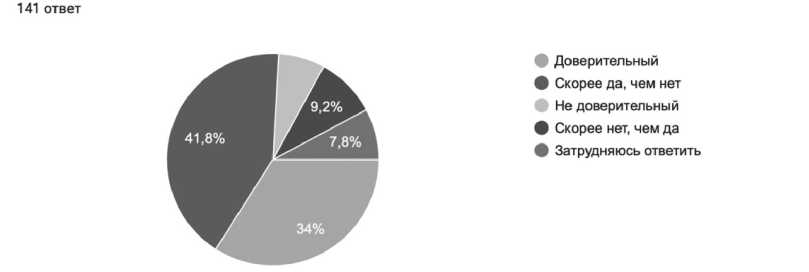

О доверии в диалоге между группой студентов и преподавателем ответили положительно 34%; скорее да, чем нет – 41,8%; отрицательно – 7,8%; скорее нет, чем да – 9,2%; остальные затруднились ответить (см. рис. 4).

Рисунок 2. Вопрос 2: «Важно ли для вас обсуждение с одногруппниками актуальных общественных тем?»

141 ответ

ф Возможно

• Скорее да, чем нет ф Невозможно ф Скорее нет, чем да ф Затрудняюсь ответить

Рисунок 3. Вопрос 3: «Насколько вы считаете возможным вынесение на обсуждение с преподавателями вопросов, активно обсуждаемым в обществе?»

Рисунок 4. Вопрос 4: «Насколько доверительный диалог выстраивается между группой и преподавателем при обсуждении вопросов, активно обсуждаемых в обществе?»

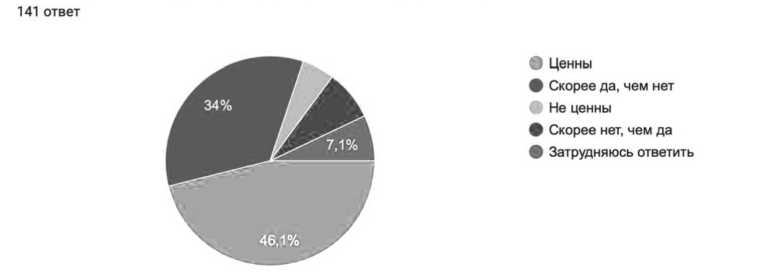

Ценными эти диалоги считают 46,1% студентов; не значимыми – 5,1 %; скорее да, чем нет – 34%; скорее нет, чем да – 8%; остальные затруднились ответить (см. рис. 5).

Рисунок 5. Вопрос 5: «Насколько ценны для вас такие диалоги с преподавателями?»

Полагаем, что одним из вариантов дополнительного взаимодействия педагогов со студентами станет введение в учебный процесс совместных неформальных мероприятий, что, в свою очередь, создаст почву для доверия и взаимоуважения в системе отношений «преподаватель – студент». На потребность в таких мероприятиях указывают сами студенты: 38,1% общего числа респондентов отметили, что число выездных тематических мероприятий, тренингов и мастер-классов с преподавателями недостаточно.

Обсуждение результатов исследования . Изучая современные вызовы, вставшие перед обществом в условиях развития информационных технологий, говорить о том, чтобы просто запретить или подвергнуть цензуре информацию, невозможно. О современной цензуре высказываются многие медиаактивисты, журналисты и блогеры, такие как Дмитрий Пучков, Армен Гаспарян, Татьяна Монтян. Основная современная задача – обучить подрастающее поколение «информационной гигиене», развить критическое и логическое мышление.

Не менее важной темой для изучения в педагогическом сообществе является феномен, описанный Дэниелом Вегнером, – трансактивная память применительно к взаимодействию человека с искусственным интеллектом.

Необходимость нашего исследования обусловлена повышенным интересом студентов к взаимодействию именно с преподавателями как представителями профессионального сообщества, имеющими не только опыт, но и академические знания. Анализ результатов исследования показал важность развития диалога между старшим и младшим поколением в системе отношений «педагог – студент – родители», формирования площадок на базе образовательных организаций для дебатов, дискуссий, обмена мнениями и знаниями между педагогами и студентами.

Следует обратить внимание на необходимость развития диалога среди студентов и преподавателей в сторону открытости, доверия и желания вести дискуссию на волнующие общественные темы с позиции формирования сознания молодежи. Мы затронули проблему дефицита возможностей взаимодействия в системе «студент – преподаватель» не только в рамках образовательного процесса и требований к нему, но и с позиции воспитания и наставничества.

За последние десятилетия произошло много изменений в политике, экономике, культуре, образовании и т.д., и это не могло не повлиять на изменение сознания молодежи, студенчества, трансформацию их мировоззрения и приобщение к западноевропейской культуре. Профессионализм педагогических кадров и создание благоприятных условий для обмена опытом между педагогами и студентами в рамках образовательного процесса является залогом объединения общества и профилактики многих социальных нарушений.

Мы считаем, что одной из важнейших форм воспитания общественного сознания является совместная работа студентов и преподавателей по развитию патриотизма. Патриотизм необходим обществу, т.к. это форма проявления любви к Родине, способ осмысленного противостояния русофобии, пробуждения у молодежи любви к своей стране, культуре, ценностям и осмысления своей роли в ее развитии [Шишов, Рыжаков, Абылкасымова 2015]. Позитивными примерами существующих мероприятий в этом направлении можно назвать уже ставшую традицией акцию «Бессмертный полк», встречи с ветеранами боевых действий, молодежные патриотические форумы. Совместная разработка мероприятий преподавателями и студентами способна создать интересные проекты для понимания студентами важности и значимости своих усилий для развития своего государства. Педагог в данном случае оказывает методическую и информационную поддержку, а студент, соответственно, предлагает идеи, формат и содержание реализации проекта. Мы считаем перспективным такой метод влияния на общественное сознание.

Проведенное исследование продемонстрировало, что педагоги заинтересованы в налаживании эффективного взаимодействия со студентами. По их мнению, это положительно влияет на качество учебного процесса и атмосферу в коллективе, а совместные выездные мероприятия как одна из форм реализации станет залогом успешного укрепления авторитета педагога и доверия между студентами и преподавателями.

Интеграция подрастающего поколения в производственные процессы и их адаптация при трудоустройстве во время прохождения практики и после обучения проходит гораздо легче, если студент пережил опыт адекватного взаимодействия с педагогами, более опытными коллегами. Обучение в первую очередь развивает навыки и умения, формирует компетенции, необходимые при трудоустройстве [Шишов, Артемьева, Положенцева 2015].

Идеология и политическое просвещение в современных условиях являются необходимыми в системе образования России. Флагманами этого процесса должны стать люди образованные, искренне любящие свое отечество и свою работу. Такие люди становятся авторитетами для других и способны воспитывать лучшие качества у своих учеников.

Формирование общественного сознания – сложная и долгосрочная задача, оно нуждается в поддержке со стороны как правительства, так и общества. Этот процесс не должен слепо следовать нормативным распоряжениям, а формироваться с учетом адекватного, чуткого понимания целей и задач на высоком профессиональном уровне [Подласый 2004: 17].

Об эффективном взаимодействии учащихся и преподавателей (воспитателей) писал еще А.С. Макаренко. В трудах Антона Семеновича раскрывается чуткость и удивительная любовь к людям педагогов как важное условие успеха перевоспитания трудных подростков в трудовых колониях под его управлением. «В Макаренковских сводных отрядах росли патриоты, готовые пожертвовать жизнью за Родину. Это были люди честные, бескомпромиссные, самостоятельно думающие» [Коробейников 1981: 159].

Выводы. По первым двум направлениям опроса студенты и педагоги проявили единодушие в вопросе необходимости и заинтересованности в совместных неформальных мероприятиях на базе вузов. По следующему направлению опроса была выявлена статистически значимая разница в запросе на обсуждение общественно значимых вопросов. С семьей эти вопросы принято обсуждать у 63% студентов, а с одногруппниками – у менее 60%. Интерес к обсуждению с преподавателями проявляют уже 76% студентов. Проведенный анализ дает нам возможность сделать вывод о существующем у студентов запросе на обсуждение общественно значимых вопросов с преподавателями.

В условиях сложившегося евро-атлантического давления на Россию и современных глобальных социально-политических трансформаций общественного мнения необходимо эффективно формировать общественные связи, способствующие консолидации всех институтов российского общества на принципах понимания, взаимоуважения и взаимопомощи.

Такого результата можно достичь, в т.ч. сокращая бюрократическое давление на педагога, что также отмечено в выступлении О.Ю. Васильевой на Первой международной ассамблее «Ученик в современном мире: формула успеха»1. Важно создавать благоприятные условия для работы талантливых и мотивированных преподавателей, чтобы уменьшить отток специалистов из учебных заведений. Разработка основных образовательных программ и их содержания должна отражать мнение практикующих педагогов.

Студенты – это особая подвижная социальная категория молодежи, открытая к сотрудничеству, развитию, обучению и диалогу. Поддержка потребности студентов разобраться в современной социально-политической ситуации в мире с помощью преподавателя вуза, опираясь на его академические знания и профессиональный опыт, является важной и значимой задачей для дальнейшего сохранения и развития всего российского общества.

Список литературы Воспитание общественного сознания студентов вузов в условиях этнофобии и евроизоляции

- Коробейников В.С. 1981. Пирамида мнений: Общественное мнение: природа и функции. М.: Молодая гвардия. 222 с.

- Подласый И.П. 2004. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учебное пособие для вузов. М.: ВЛАДОС-пресс. 365 с.

- Шишов С.Е., Артемьева С.И., Положенцева И.В. 2015. Повышение профессиональной квалификации - важное звено в модернизации педагогического образования. - Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. Т. 4. № 4. С. 58-64.

- Шишов С.Е., Рыжаков М.В., Абылкасымова А.Е. 2015. Стратегические направления модернизации педагогического образования в условиях инновационного развития. - Научные исследования и разработки. Социально-гуманитарные исследования и технологии. Т. 4. № 3. С. 3-8.