Восприятие населением проблемы региональных неравенств в контексте доминирующих представлений о жизненном успехе

Автор: Устинкин С.В., Самсонов А.И.

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Позиция

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты опросов общественного мнения жителей Нижегородской обл. с позиций изучения восприятия территориальных неравенств, их проявления на региональном уровне и влияния на миграционные настроения. Рассматриваются право- и леволиберальные научно-теоретические и практические подходы к решению проблемы региональных неравенств в рамках государственной политики. На основе материалов социологических исследований делается вывод о влиянии доминирующих в обществе ценностных установок и представлений о жизненном успехе на интерпретацию проявлений территориальных неравенств в общественном сознании. Ключевым тезисом статьи является предположение, что существующая государственная политика, направленная на нивелирование различий в развитии социальной и экономической инфраструктуры регионов, оптимальна. Предложения об использовании леволиберального опыта стран Европейского союза и ряда других государств, широко использующих принципы дистрибутивной справедливости в решении вопроса, в российских условиях, наоборот, представляют угрозу усиления внутреннего дисбаланса.

Территориальные неравенства, государственная политика, перцепция, общественное мнение, массовое сознание, ценностные установки, жизненный успех, дистрибутивная справедливость

Короткий адрес: https://sciup.org/170200693

IDR: 170200693 | DOI: 10.31171/vlast.v31i6.9849

Текст научной статьи Восприятие населением проблемы региональных неравенств в контексте доминирующих представлений о жизненном успехе

П роблема региональных неравенств, которая в последнее время становится чуть ли не основной в более широких рамках социально-экономического развития страны (концепция), имеет множество измерений: экономическое, политическое, географическое, социальное и т.д. Во всех случаях речь идет о рефлексии, т.е. осознанном осмыслении вопросов на основе анализа статистических данных с позиции различных научно-теоретических подходов и методологических принципов. Научно-теоретическая база изучения региональных неравенств, причин их возникновения, особенностей проявления в разных сферах и последствий включает большое число работ как российских, так и зарубежных авторов [Бондаренко, Губарев 2020].

Если не принимать в расчет излишнюю политизацию проблемы, сводящуюся к доминированию императива о безусловной пользе ликвидации региональных неравенств, то сложившаяся на пересечении теоретического осмысления и практической реализации формула объединяет два подхода: право- и леволиберальный. Их основное различие заключается в понимании основного реципиента политики государственной поддержки. В первом случае точкой приложения основных усилий выступает собственно отстающий в развитии регион. Экономические, финансовые и другие ресурсы направляются в форме централизованных дотаций и федеральных трансфертов для ликвидации дис- баланса в развитии экономической и социальной инфраструктуры, повышения качества человеческого капитала, создания региональных институтов развития и отчасти для перераспределения налоговых поступлений от эксплуатации природных и человеческих ресурсов регионов. Данный подход в целом соответствует концепции новой экономической географии о возрастании роли факторов «второй природы» в региональных неравенствах на современном этапе развития [Krugman 1991].

Сторонники леволиберального научно-практического подхода прямо указывают на неэффективность чисто экономических мер ликвидации региональных неравенств и выступают за усиление роли социальной политики государства в данном вопросе. Предлагаемый ими метод решения проблемы региональных неравенств исходит из объективного роста экономических пространственных неравенств и необходимости активной перераспределительной государственной социальной политики. Основным реципиентом поддержки при данном подходе выступает население регионов, за счет прямых дотаций которому достигается эффект смягчения социального неравенства между центром и периферией [Зубаревич 2009].

Однако, помимо рефлексии, современные социальные науки, включая социологию, большое внимание уделяют перцепции проблем. Одной из первых на этом пути стала научная школа академика Т.И. Заславской, акцентировавшая внимание на субъективных оценках восприятия уровня и качества жизни населением разных регионов [Заславская 1996]. Изучению проблемы региональных неравенств через призму различий в материальных основах повседневной жизни социума и индивидов большое внимание уделяют и специалисты Института социально-экономических проблем РАН [Римашевская 1991; Мигранова, Ульянов 2017].

Традиционной особенностью социологического измерения и анализа региональных неравенств является сравнительно-сопоставительный характер исследований. Во многом это является следствием самой проблемы, выражающейся в неравенстве уровня, качества жизни и положения населения различных территорий. Однако, если говорить о перцепции проблемы, т.е. объективно существующем ощущении неравенства на уровне повседневного сознания индивидов, возникает дихотомия общественного мнения, хорошо известная исследователям проблем социальной справедливости [Юм 1966].

Подавляющее большинство респондентов сравнивают свое индивидуальное положение не с соседними периферийными регионами или центром, а с ближним окружением – коллегами по работе, соседями, друзьями, родственниками и знакомыми. На формирование внутренней иерархической шкалы, используемой индивидами для самооценки и самоидентификации, сравнение с окружением оказывает существенно большее влияние, чем абстрактная информация, получаемая по каналам массовой коммуникации. Последняя не столько влияет на оценку повседневного положения, сколько формирует ожидания и, в первую очередь для молодежи, их планы на будущее.

В этом контексте интерес представляют исследования, позволяющие оценить, в какой мере существование региональных неравенств влияет на общественное мнение, понять место региональных неравенств в общей иерархии проблем социальной справедливости. О структуре и иерархии социальных неравенств можно судить на основе социологического исследования, проведенного летом – осенью 2022 г. сотрудниками Приволжского филиала ФНИСЦ РАН и АНО «Институт проблем социального управления». Результаты исследования, представленные ниже, позволяют не только сделать выводы о системе социальных неравенств в регионе, но и выделить ряд факторов, влияющих на остроту восприятия.

Для начала рассмотрим место двух основных форм территориальных неравенств в общей иерархии социальных неравенств, в частности, распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, какие социальные неравенства в современной России являются самыми болезненными для населения в целом, а от каких сильнее всего страдаете лично Вы? (выберите не более 5 вариантов ответа)» (см. табл. 1). Структура ответов убедительно показывает, что региональные неравенства, как федерального уровня – между регионами, так и внутри регионов, между областным центром и периферией, не рассматривается общественным мнением в качестве первопричины. При этом в обоих случаях доля респондентов, актуализирующих данную форму неравенств на общесоциальном уровне, в 2 раза выше, чем число тех участников опроса, кто считает ее значимой для себя лично. И, во-вторых, результаты опроса демонстрируют более высокий уровень напряженности внутри регионов, т.е. в положении городского и сельского населения, нежели между регионами.

В целом, существование неравенств между регионами и внутри них оказалось на последних местах условного рейтинга, а первые позиции заняли неравенства, которые лишь отчасти можно считать производными от региональных неравенств: в уровне доходов и жизни, а также медицинской помощи. Общая структура ответов респондентов показывает, что общественное мнение не усматривает прямой связи между другими распространенными формами социальных неравенств и неравномерностью социально-экономического развития территорий. Акцент население делает на доступность и качество социальных услуг для собственной социальной группы и ее положение в рамках сложившейся региональной иерархии.

Косвенным подтверждением фактического отсутствия региональных неравенств в перечне вопросов, наиболее актуальных для общественного сознания, могут служить ответы респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете свое положение сегодня?» Оценка 21 позиции производилась по трехбалльной шкале и включала варианты «хорошо», «удовлетворительно» и «плохо». По итогам опроса позиция «место, в котором вы живете (город, поселок, село)» оказалась на 4-м месте как по доле однозначно положительных оценок (37,8%), так и по общему балансу «хороших» и «плохих» оценок (+34,2%). Более высокий уровень удовлетворенности респонденты продемонстрировали лишь в оценке своих жилищных условий, семейных отношений и возможности общения с друзьями.

Интересно отметить, что респонденты, которые в ходе опроса выразили намерение покинуть территорию проживания и переехать в один из столичных регионов (Москву или Санкт-Петербург), оценивают свое нынешнее место жительства сравнительно высоко – 33,8% поставили оценку «хорошо». Разница между положительными и отрицательными оценками составила в этой группе участников опроса +30,3%. Одновременно респонденты, выразившие намерение переселиться в областной центр (Нижний Новгород), дали лишь 14,1% «хороших» оценок, а баланс оказался отрицательным (–21,7%). Таким образом, на уровне восприятия обществом значительно более выраженной является проблема внутрирегиональных неравенств между областным центром и муниципальной периферией, нежели региональные неравенства в масштабе страны, в т.ч. по сравнению со столичными регионами.

Несправедливость распределения социальных благ и возможностей между городом и селом достаточно остро воспринимается именно группой респон-

Таблица 1

Социальные неравенства по остроте восприятия и степени актуальности, 2022 г. 1

|

Как Вы считаете, какие социальные неравенства в современной России являются самыми болезненными для населения в целом, а от каких сильнее всего страдаете лично Вы (не более 5 вариантов ответа) |

Доля опрошенных в Нижегородской обл., % |

|

Для населения в целом |

|

|

1. Доходов |

71,7 |

|

2. Жилищных условий |

36,4 |

|

3. В доступе к медицинской помощи |

48,7 |

|

4. В доступе к образованию |

31,2 |

|

5. В уровне жизни |

58,9 |

|

6. В доступе к хорошим рабочим местам |

41,2 |

|

7. В возможностях для детей из разных слоев общества |

22,1 |

|

8. Между горожанами и жителями сельской местности |

11,5 |

|

9. В оплате труда при одинаковой квалификации |

13,4 |

|

10. В отношении к разным людям в судах, полиции и т.п. |

18,2 |

|

11. В возможностях решить жилищный вопрос |

18,0 |

|

12. Между жителями разных регионов |

5,5 |

|

Лично для вас |

|

|

1. Доходов |

56,2 |

|

2. Жилищных условий |

16,4 |

|

3. В доступе к медицинской помощи |

33,3 |

|

4. В доступе к образованию |

6,5 |

|

5. В уровне жизни |

42,6 |

|

6. В доступе к хорошим рабочим местам |

22,4 |

|

7. В возможностях для детей из разных слоев общества |

10,6 |

|

8. Между горожанами и жителями сельской местности |

5,2 |

|

9. В оплате труда при одинаковой квалификации |

9,4 |

|

10. В отношении к разным людям в судах, полиции и т.п. |

9,8 |

|

11. В возможностях решить жилищный вопрос |

9,4 |

|

12. Между жителями разных регионов |

3,0 |

1 Опрос Приволжского филиала ФНИСЦ РАН и АНО «Институт проблем социального управления» 10–30 августа 2022 г. на территории Нижегородской обл. и г. Нижнего Новгорода. Выборка комбинированная, общеобластная районированная. N = 2 500. Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, пола и возраста (лица старше 18 лет). Метод сбора данных – опрос на улице по месту жительства респондентов. Доверительная вероятность 97%, доверительный интервал ± 2,5%. Доля немотивированных отказов отвечать на вопросы – 20%.

дентов, которая нацелена на смену места жительства. Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, какие принципы должны соблюдаться в обществе, чтобы его можно было считать справедливым? (не более 5 вариантов ответа)», – пункт «различия между жизнью в городе и селе невелики» выбрали только 13,2% общего числа участников опроса и лишь 14,3% числа жителей районов Нижегородской обл. При этом среди респондентов, намеревающихся мигрировать в Нижний Новгород, их доля возросла до 27,2% (см. табл. 2).

Общественное мнение практически не замечает фактор существования региональных неравенств и в качестве одной из значимых причин бедности. В вопросе: «Каковы причины нынешнего тяжелого положения бедных людей/ семей в вашем окружении? (не более 5 причин)», – вариант «проживание в бедном регионе (районе, городе, местности)» отметили только 9,5% участников опроса. Он оказался на 13-м месте из 15 предложенных к оценке причин бедности. Вне областного центра этот фактор отметили 12,3% респондентов (9-е место). Чаще других видели зависимость бедности от места проживания те участники опроса, кто намерен переехать в один из столичных регионов: 15,8% группы и 6-е место в рейтинге факторов по популярности.

Важнейшим внешним проявлением существующей системы региональных неравенств является внутренняя миграция. Закономерно стремление части населения сменить место проживания на регион или даже страну, в которых, по их убеждению, выше уровень и качество жизни, доходы и возможности самореализации. Исследование показало, что среди молодежи в возрасте до 35 лет более половины (50,7%) испытывают желание изменить место проживания, невзирая на то, что в той же возрастной группе большинство оценивает нынешнее место жительства (город, поселок, село) как «хорошее» (38,9%) либо как «удовлетворительное» (57,1%). Только 3,4% респондентов группы характеризуют его как однозначно «плохое».

Таблица 2

Миграционные настроения в Нижегородской обл., 2022 г. 1

|

Есть ли у Вас желание уехать из того населенного пункта, в котором сейчас проживаете, и куда? |

Доля опрошенных респондентов, % |

|||

|

Нижегородская обл. |

18–35 лет |

36–55 лет |

Старше 55 лет |

|

|

1. В другую страну |

5,5 |

10,9 |

5,9 |

0,8 |

|

2. В Москву или Санкт-Петербург |

13,6 |

28,5 |

13,1 |

2,2 |

|

3. В областной, краевой, республиканский центр |

3,2 |

5,1 |

4,7 |

0,0 |

|

4. В другой город |

3,5 |

6,2 |

3,4 |

1,3 |

|

5. В сельскую местность |

3,0 |

1,6 |

2,7 |

4,5 |

|

6. Никуда переезжать не хотите |

71,3 |

47,7 |

70,3 |

91,3 |

Таким образом, косвенно подтверждается вывод о существовании сильного мотива внутренней и внешней миграции, лишь опосредованно связанного с социально-экономическим неравенством территорий. В его основе лежат ценностные приоритеты и устремления, целеполагание и представления части

1 Опрос Приволжского филиала ФНИСЦ РАН и АНО «Институт проблем социального управления» 10–30 августа 2022 г. на территории Нижегородской обл. и г. Нижнего Новгорода.

населения, преимущественно молодежи, о жизненном успехе и средствах его достижения.

Исследование социально-экономических взглядов и ценностных диспозиций населения Нижегородской обл. проводилось весной 2018 г. сотрудниками Приволжского филиала ФНИСЦ РАН [Самсонов, Морозова 2018]. Выборка: 1 323 респондента, случайная, квотная, пропорциональная основным социально-демографическим характеристикам. Допустимая погрешность измерения ± 3,0%.

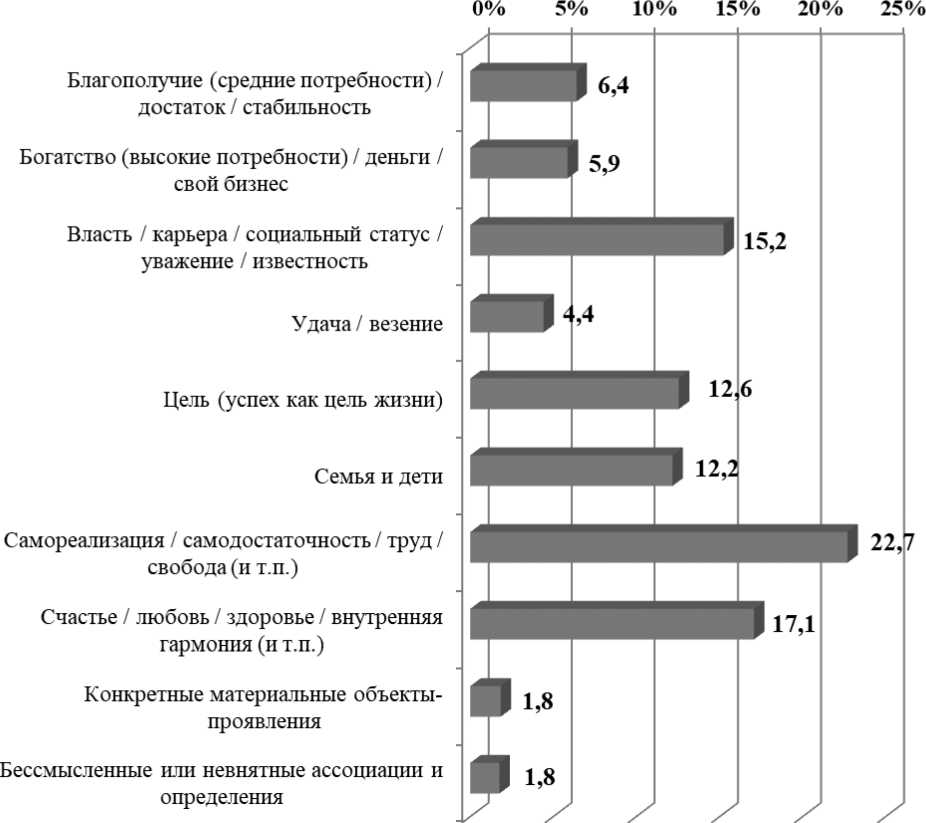

В ходе опроса респондентам было предложено определить, с чем в первую очередь ассоциируется понятие «жизненный успех» (см. рис. 1). Ответы респондентов на открытый вопрос: «С чем для Вас в первую очередь ассоциируется понятие “жизненный успех”?» – были дополнительно сгруппированы по частоте их совместного употребления (см. рис. 1).

Для большинства респондентов жизненный успех ассоциируется с определенным вектором приложения усилий, направлением деятельности. Так, 22,7% опрошенных считают успехом «самореализацию», «самодостаточность» или «свободу». Кроме того, 15,2% участников опроса видят жизненный успех в достижении власти, построении карьеры, получении определенного социального статуса, известности и авторитета. К этой же группе можно отнести и тех респондентов, которые полностью отождествляют жизненный успех и свое индивидуальное целеполагание в жизни (12,6%).

Оказавшиеся в лидерах ассоциации наиболее контрастно на фоне аутсайдеров выделяются именно среди различных групп молодежи. Так, взгляд на

Рисунок 1. Ценностные ассоциации понятия «жизненный успех» (в % от числа опрошенных респондентов) [Самсонов, Морозова 2018]

жизненный успех как цель жизни имеют 14,7% молодежи в возрасте от 16 до 29 лет. В этих же возрастных группах лидирует представление об успехе как возможности самореализации, достижении самодостаточности и свободы (27%). Карьера, власть, социальный статус, уважение и известность оказались лидером ассоциаций среди респондентов в возрасте от 30 до 39 лет – 22,3% группы. При этом ниже средних выборочных значений среди молодежи оказались благополучие и достаток (менее 4% группы), семья и дети (около 8%).

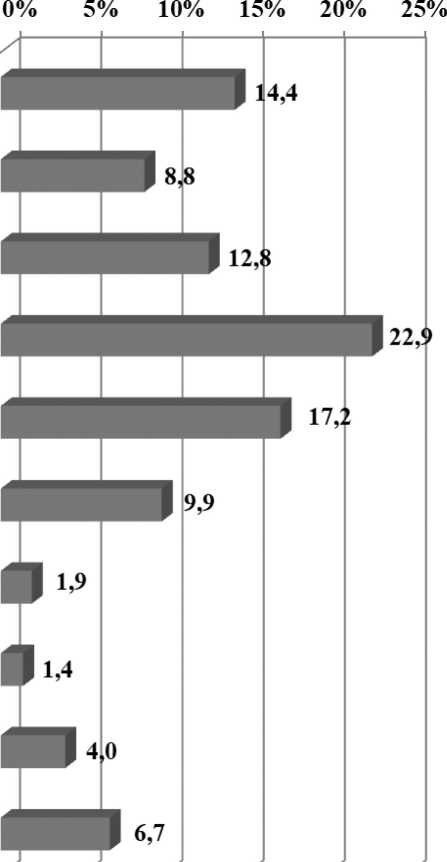

Кажущийся отказ от материальных устремлений в пользу разнообразных форм и направлений самореализации – от карьеры до творчества – в значительной мере опровергается ответами респондентов на другой открытый вопрос данного исследования: «С чем для Вас в первую очередь ассоциируется понятие “деньги”?» (см. рис. 2). Группировка ответов респондентов по частоте совместного употребления показала, что именно с деньгами как символом материаль- ного значительная часть участников опроса ассоциирует «возможности», «свободу» и «счастье» (22,9%); «труд» и «работу» (17,2%); «власть (карьеру)» (12,8%).

Проявляется своеобразный современный парадокс общественного сознания, когда обретение материальных ресурсов оказываются не целью жизненного успеха, но важнейшим инструментальным условием его достижения, т.е. опосредованно – одной из ключевых промежуточных задач. Особенно выражен этот парадокс в ответах молодежи в возрасте от 16 до 22 лет, среди которой 29% опрошенных ассоциируют деньги с возможностями, свободой, независимостью, счастьем, и еще 17,3% группы – с властью (карьерой) и силой.

Благополучие / благосостояние/ достаток/ доход

Богатство (высокий уровень благополучия и все связанное) / успех..

Власть / сила / вседозволенность

Возможности / свобода / независимость / время / счастье

Труд / работа / зарплата (пенсия)

Удовлетворение потребностей

(минимальных)

Конкретные материальные или иные блага (авто, квартира, "здоровье" и т.п.)

Негативные социальные явления (коррупция, взяточничество)

Негативные оценки ("бумага", зло и т.п.)

Бессмысленные или невнятные ассоциации и определения

Рисунок 2. Ценностные ассоциации понятия «деньги» (в % от числа опрошенных респондентов) [Самсонов, Морозова 2018]

В исследовании 2022 г. основным вопросом, в ответах на который общественное мнение акцентировало внимание на проблеме региональных неравенств, стал именно вопрос возможности достижения жизненного успеха (см. табл. 3).

Таблица 3

Общественное мнение о роли различных факторов в достижении жизненного успеха, 2022 г. 1

|

На Ваш взгляд, от чего зависит сегодня в нашей стране возможность жизненного успеха человека? (не более 5 вариантов ответа) |

Доля опрошенных в Нижегородской обл., % |

|

1. От наличия у него диплома престижного вуза |

14,8 |

|

2. От качества его образования, знаний, навыков |

33,3 |

|

3. От выбранной профессии, специальности |

44,3 |

|

4. От состояния его здоровья |

36,1 |

|

5. От готовности упорно трудиться, ответственности, надежности |

49,5 |

|

6. От готовности развиваться, учиться, расти над собой |

33,3 |

|

7. От умения строить отношения, коммуницировать |

26,3 |

|

8. От «предпринимательской жилки» |

28,7 |

|

9. От образования родителей |

5,2 |

|

10. От везения |

40,6 |

|

11. От места проживания |

21,1 |

|

12. От готовности пренебречь нормами морали |

11,2 |

|

13. От успешного замужества (женитьбы) |

13,9 |

|

14. От наличия нужных связей, знакомых, которые могут помочь пробиться |

48,2 |

|

15. От наличия надежных друзей, которые могут поддержать в трудный момент |

14,3 |

|

16. От материальных возможностей родителей |

9,4 |

Большое влияние на возможность достижения жизненного успеха места проживания отметила пятая часть опрошенных нижегородцев – 21,1%, (10-е место из 16 возможных). При этом необходимо отметить два важных фактора, следующих из структуры ответов на данный вопрос. Во-первых, это фактический консенсус по данному пункту среди представителей разных возрастных групп. Данный вариант ответа реже всего выбирали респонденты старше 55 лет (19,3%), а чаще всего – люди среднего возраста от 36 до 55 лет (23,7%), т.е. поколение родителей, от которых во многом зависят миграционные настроения и материальные возможности молодежи. И, во-вторых, это акцентированное отношение к данному пункту со стороны жителей районов области. Если в Нижнем Новгороде на данный вариант ответа указали только 16,9% участников опроса (13-е место), то в районах области в целом – 23,9%, а среди респондентов из сельской местности и малых городов – 34,7% (7-е место).

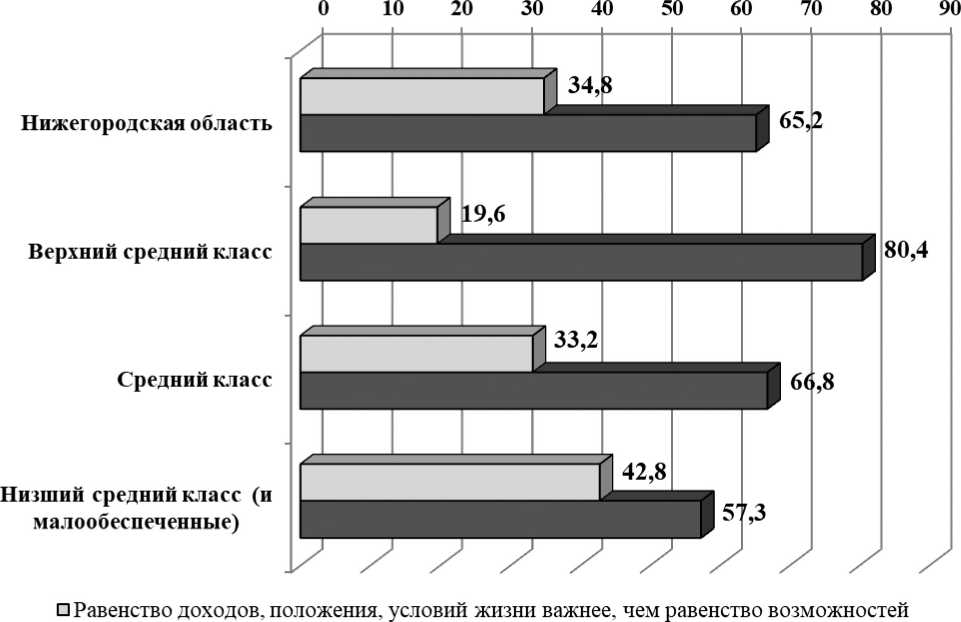

Место в условном рейтинге имеет второстепенное значение. Значительно более важно, что в районах области, и особенно в малых городах, поселках городского типа и сельской местности, общественное мнение в значительной своей части (от четверти до трети населения) осознает место проживания в качестве фактора, влияющего на достижение жизненного успеха. Если среди старшего поколения в среднем 37,6% участников опроса считают, что уже добились поставленных целей и успеха в разных сферах, то среди молодежи от 18 до 29 лет это значение составляет лишь 20,1% респондентов. Одновременно равенство возможностей, а не равенство положения рассматривается большинством населения в качестве приоритета, отвечающего их представлениям о социальной справедливости. Не менее важно и то, что данное представление доминирует, пусть и в разной степени, среди представителей всех больших социальных страт общества (см. рис. 3).

□ Равенство возможностей для проявления способностей каждого важнее, чем равенство положения, доходов и условий жизни

Рисунок 3 . Представления респондентов о равенстве, 2022 г. (% от числа опрошенных респондентов)1

Большинство нижегородцев выступают против распределительного подхода в общественной системе, рассматривая равенство возможностей (65,2%) в качестве основного и более справедливого принципа по сравнению с равенством доходов, положения и условий жизни (34,8%). И основу столь значительного преимущества над сторонниками дистрибутивных представлений о

1 Опрос Приволжского филиала ФНИСЦ РАН и АНО «Институт проблем социального управления» 10–30 августа 2022 г. на территории Нижегородской обл. и г. Нижнего Новгорода.

социальной справедливости составила именно позиция молодежи до 30 лет (76,9%) и поколения их родителей, лиц среднего возраста до 55 лет (66,8%).

«Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание», – написал К. Маркс в авторском предисловии к «Критике политической экономии» [Маркс 1959: 7]. Часто эту формулу понимают буквально, сводя, например, региональные неравенства исключительно к разнице доходов, материальных условий и качества жизни населения. В результате складывается убеждение, в т.ч. и на уровне практической реализации государственных программ, что активная политика, направленная на решение проблемы региональных неравенств, позволит избежать даже тех негативных последствий, которые в качестве причины имеют отнюдь не только материально-бытийный компонент.

Концентрированные государственные усилия, направленные на развитие социальной и экономической инфраструктуры, в значительной степени отражаются в оценках общественным мнением качества и уровня жизни, выражаясь в росте показателей удовлетворенности и снижении социальной напряженности. Прямо или косвенно, но они способствуют формированию в общественном мнении позиции, когда для значительной части населения регионов достижение господствующих в общественном сознании ценностных установок становится возможным в местах проживания, решая проблему кадрового ресурса и человеческого капитала1. Целеполагание такой политики не в устранении региональных неравенств как явления, что невозможно в современных социально-экономических условиях, а в создании условий для развития специфических особенностей регионов и формировании новых «точек роста».

Иначе выглядят предложения, исходящие как из политических, так и научных кругов, использовать принципы дистрибутивной справедливости [Зубаревич 2009]. Превращение жителей регионов в реципиентов прямой государственной поддержки в рамках борьбы с региональными неравенствами в итоге приведет к росту возможности миграции. Активная часть молодого и трудоспособного населения с периферии получит дополнительный материальный ресурс для осуществления своих планов по переселению в центр внутри страны, а для части – и за ее пределы. Применение этого принципа лишь усилит дуализм в общественном сознании, в целом свойственный восприятию принципов социальной справедливости, и наоборот, акцентирует проблему региональных неравенств, выведя ее на прямой сравнительно-сопоставительный уровень [Ролз 1995]. Общественное мнение получит новый источник для поляризующей социум дискуссии о дотациях жителям различных регионов и территорий. В центре общественного внимания, безусловно, окажутся связанные вопросы справедливости – от размера дотаций до их адресата.

Общественное мнение ни в коей мере не может служить определяющим фактором приоритетов политики государства в отношении региональных неравенств. Однако при ее реализации необходимо учитывать всю специфику различий и их трансформаций в общественном сознании. Региональные неравенства являются лишь частью более широкой проблемы восприятия принципов социальной справедливости обществом, которое в значительной мере опирается на морально-психологическую и нормативно-ценностную базу, лишь опосредованно связанную с доходами и иными материальными условиями жизни.

Список литературы Восприятие населением проблемы региональных неравенств в контексте доминирующих представлений о жизненном успехе

- Бондаренко Н.Е, Губарев Р.В. 2020. Проблема регионального неравенства в социально-экономическом развитии Российской Федерации. - Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова. Т. 17. № 5(113). С. 56-68. EDN: VCVDKJ

- Заславская Т.И. 1996. Доходы социальных групп и слоев: уровень и динамика. - Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 2. С. 7-13. EDN: HUCUZF

- Зубаревич Н.В. 2009. Мифы и реалии пространственного неравенства. - Общественные науки и современность. № 1. С. 38-53. EDN: JXENYB

- Маркс К. 1959. К критике политической экономии. - Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат. Т. 13. 771 с.

- Мигранова Л.А., Ульянов В.В. 2017. Методические подходы к оценке качества жизни населения в регионах. - Народонаселение. № 3. С. 116-129. EDN: ZWTFKX

- Римашевская Н.М. 1991. Равенство и справедливость. М.: Финансы и статистика. 160 c.

- Ролз Д. 1995. Теория справедливости (под ред. В.В. Целищева). Новосибирск: Изд-во НГУ. 532 с. EDN: YJOIQD

- Самсонов А.И., Морозова Н.М. 2018. Социально-экономические и ценностно-политические взгляды населения Нижегородской области: аналитический доклад. Доступ: https://ipsoc.ru/wp-content/uploads/2022/07/Соц.-эконом._и_ценностно-политические_взгляды_населения_НО.pdf (проверено 10.11.2023).

- Юм Д. 1966. Исследование о принципах морали. О справедливости. Доступ: http://thelema.su/hume-o-principah-morali (проверено 30.07.2023).

- Krugman P.R. 1991. Geography and Trade. Leuven, Belgium: Leuven University Press; Cambridge, Mass.: MIT Press. 142 р.