Восприятие памятника культуры до и после реставрации

Автор: Заборовская Виктория Александровна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Культурное наследие

Статья в выпуске: 3 (28), 2013 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена мало изученной проблеме восприятия исторической информации памятника культуры до и после его реставрации. Обосновывается постановка проблемы для реставрационной теории и практики. Приводятся некоторые результаты по исследованию процесса восприятия памятника культуры на бумажном носителе до и после реставрации.

Сохранение культурного наследия, памятник культуры, реставрация, консервация, восприятие

Короткий адрес: https://sciup.org/14031581

IDR: 14031581 | УДК: 008

Текст научной статьи Восприятие памятника культуры до и после реставрации

Сохранение памятников культурного наследия, их изучение и реставрация всегда являлись заслуживающим всеобщего внимания делом. Отношение к реставрации разнообразно: от критики до восхищения. Атмосфера закрытости, которая сопровождает реставрационную деятельность, вынуждает реставраторов искать теоретические оправдания перед критикой и помощь у естественных наук для профессии, сочетающей научные методы, ремесленное мастерство и художественный вкус. Изучение материальной структуры памятника и ее состояния дает реставраторам объективные данные и позволяет определять методики укрепления, восполнения утрат и удаления наслоений, искажающих облик памятника. Все реставрационные процессы подвергаются фотофиксации, были созданы программы, регулирующие взаимоотношения между участниками процесса реставрации и самими объектами.

При всех достижениях в реставрации, сегодня можно услышать и пессимистические заявления некоторых исследователей и реставраторов о непоправимом ухудшении, которое иногда наносит памятникам современная практика – см., напр., у английского реставратора Сарры Уолден [12], где на многочисленных примерах рассматривается складывающаяся неутешительная ситуация в современной научной реставрации и консервации. Подобные высказывания можно найти в некоторых пуб- ликациях о псевдореставрации интерьеров Большого Дворца в Кремле, Манежной площади в Москве, о Малой Садовой в Петербурге, о Изборской крепости под Псковом, где в бойницах башен блестят стеклопакеты и т.д. Не менее печально читать о церковной реставрации, где многое решают только священнослужители. Создание «новоделов», симулякров, выдающих себя за памятники, сегодня принимает формы перманентного взрыва в культуре, сопровождаясь потоком крайне навязчивого и агрессивного дискурса средствах массовой информации. Л.А. Лелеков пишет: «разработка вопросов истории и теории реставрации была и остается темным пятном в изучении одного из очень важных видов общественной деятельности наших дней. Это тем более прискорбно, что после долгих лет самоуспокоенности широкая культурная общественность начала активно интересоваться уровнем и практическими результатами отечественной реставрации, оказавшимися крайне неудовлетворительными» [5]. К сожалению, единая система контроля реставрационной деятельности отсутствует, а влияние существующих специальных институтов оценивается как слабое и избирательное. Поэтому реставраторы вынуждены формировать свое отношение к памятнику субъективно и нестандартно. И если музейная практика еще опирается на научную непререкаемость, то многие частные реставраторы все

Общество

больше и больше приспосабливаются к запросам современности, иногда вынужденно, зачастую осознанно, не следуя этическим принципам профессии. Восприятие результатов реставрации как участниками процесса, так и общественностью отличается разносторонностью. Суждения часто удивляют неадекватностью, а реставраторам приходится оправдываться. Поэтому необходимо исследовать восприятие результатов реставрации.

Отсутствие теории реставрации, исследований по восприятию памятника до и после реставрации, отсутствие критериев невмешательства в материальную структуру, отсутствие критериев сохранения первоначального вида приводят к тому, что реставрация начинает смещаться в сторону консервации. Консервация за последние годы выделилась в самостоятельную дисциплину и включает в себя широкий спектр опосредованных способов воздействия на объект с целью стабили-

Terra Humana

зации, прекращения процессов разрушения и снижения рисков в использовании. В.М. Рославский пишет: «приостановление развития теоретических воззрений на цели и результат реставрационного процесса, направление на минимизацию реставрационного вмешательства привело к консервации» [8]. Сегодня под консервацией принято понимать сохранение, консолидацию и стабилизацию памятников культуры. Главный смысл консервации – сохранение объекта в существующей материальной форме. Сюда входят контроль за температурно-влажностным режимом, контроль условий хранения и экспонирования, меры безопасности при транспортировке памятников культуры, адекватная документация, фотофиксация, финансовое обеспечение защитных мероприятий, формирование нравственного климата и пр.

Вся история реставрации и консервации, с их достижениями и неудачами, с компромиссами и разногласиями сопровождается множеством субъективных и реже объективных оценок после восприятия результатов вмешательства в материальную основу памятников культуры. Даже у специалистов, имеющих в распоряжении документы и результаты фотофиксаций памятников до и после реставрации, имеются разногласия в оценках полученных результатов. Это отмечалось во многих теоретических работах ведущих специалистов реставрации. Без процессов восприятия, узнавания, осознания человеком увиденного нет никакой «материи памятника». Это было экспериментально доказано в психологических исследованиях Д.Н. Узнадзе. Он писал о том, что форма объекта является первичной опорой для попытки понять его значение [11]. Бесспорность огромного значения памятника культуры, всегда вызывает беспокойство о его физическом состоянии и целостности формы. В процессе восприятия формы и состояния памятника в сознании человека возникает определенное психическое состояние: неоформленные переживания превращаются в целостное строение, только после узнавания субъектом памятника после реставрации. Процесс вмешательства в материальную структуру памятника порождает различные переживания, которые Узнадзе определил как чувственное переживание за содержание качества формы и за содержание значения объекта после реставрации. Человек переживает за изменения, произошедшие с памятником. Переживания после восприятия неразрывны, целостны в психике человека и индивидуальны. Воспринятый памятник никогда не может быть ответственен за те мысли, которые могут появиться у человека в результате восприятия. Это принципиально для анализа реставрационного вмешательства, которое оперирует в пространстве этой дистанции между объектом и воспринятым образом. Полное оформленное и законченное восприятие появляется только после постижения значения объекта и значения проведенной реставрации. Только знание о пользе реставрации, переводит неопределенность в целостное психическое строение и направляет процесс восприятия к осознанию необходимости реставрации. Для осознания результатов реставрации как необходимости требуются условия субъективного и объективного характера, наличие потребности и возможности, в которой эта потребность может быть реализована. Этот процесс протекает различно, с накоплением опыта он закрепляется и довольно часто превращается в стереотип, который во многом определяет личностное отношение человека к реставрации. Иногда созданный стереотип мешает возникновению адекватной объекту оценки, это часто наблюдается в повседневности и называется предвзятым отношением. В этот процесс включены: предшествующее знание, эмоциональный опыт, состояние момента и определенная готовность человека к той или иной форме активности. Активность может проявляться при недостаточном или неверном формировании осознанности, при отсутствии полной и верной информации, отсюда и появление различий в субъективных суждениях по поводу объекта после реставрации. А если субъект сталкивается еще и с большим объемом новизны в материальной структуре памятника после реставрации, то появляется еще и момент адаптации, длительность которого тем больше, чем больше новизны в объекте. Адаптация протекает различно, а иногда приводит к тому, что человек вообще не может точно идентифицировать объект. Это сложный психический личностный процесс, в результате которого возникают еще и многие иллюзии, обусловленные психофизикой визуального восприятия. Это описано у Г. Гельмгольц [3], Г. Вельфлина [2] и др. авторов. В психофизике выявлено множество зрительных иллюзий, названных по имени открывателей: иллюзии Понзо, иллюзия Геринга, так называемый «куб Неккера», иллюзия Мюллера-Лайера и др. Поэтому всякое суждение, а тем более действие по отношению к объекту, признаваемому в качестве памятника, неизбежно содержит в себе проявление этих психофизических механизмов. Восприятие продвигается путем сопоставлений к значениям, к упорядоченности формы, к эмоциональной удовлетворенности. Поэтому результаты реставрационного вмешательства должны быть направлены еще и на удовлетворение личностной установки и общественной. Для этого необходимо исследовать и получать достоверные результаты по восприятию различными людьми памятников до и после реставрации. И хотя реставрационные концепции до сих пор продолжают оспаривать друг у друга право на установление границ вмешательства и меры допустимого восстановления утраченной формы, ситуация, когда при вмешательстве в материальную основу, нужно поставить знак равенства между искомым и достигнутым состоянием объекта, должна после всех проведенных исследований, получать нравственное, научно-логическое и эмоционально-художественное оправдание реставрации памятника культуры.

«Восприятие – это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств» [7]. Создается впечатление, что человек опознает окружающие предметы и события легко и непосредственно, но исследования психофизиологов показывают, что восприятие является результатом непростой аналитико-синтетической работы, когда выделяются одни, существенные, признаки, тормозятся другие – несущественные, а воспринимаемые признаки объединяются в одно осмысленное поле. Знания и опыт также оказывают значительное влияние на точность и ясность восприятия, а содержание восприятия определяется и поставленной перед человеком задачей, мотивами его деятельности, его интересами и направленностью. Существенно на восприятие влияют эмоции, иногда настолько, что меняется содержание самого процесса. Изучением процесса восприятия занимались многие известные исследователи, такие как Б.Г. Ананьев [1], А.Р. Лурия [6], С.Л. Рубинштейн [9] и др. Некоторые методики использовались при проведении экспериментального исследования по восприятию памятника культуры (литографии 1832 года) до и после реставрации. Эти литографии были созданы по рисункам художников начала ХIХ в. и имеют профессиональную специфику художественных изображений, т.е. являются художественными произведениями. Поэтому процесс восприятия литографий можно отнести к художественному восприятию. Художественное восприятие памятника культуры – это процесс формирования целостного, правильного понимания прекрасного, который сопровождается переживанием, нахождением и открытием смысла. Художественное восприятие – это процесс, который протекает под непосредственным воздействием произведения искусства. Психология рассматривает восприятие как прямое отражение предметов в сознании человека, формирование их целостных образов. Художественное восприятие на этом не ограничивается. Восприятие художественного предмета протекает уже на гораздо боле сложном интеллектуальном уровне психики – постижением идеи, заложенной в авторской модели действительности и воплощенной в ней художественных образов. Значительная часть исследователей рассматривает процесс художественного восприятия как результат развития личности, утверждая, что оно не дается человеку от рождения. Решающую роль в развитии этой человеческой способности А.В. Запорожец [4], С.Л. Рубинштейн [9], П.М. Якобсон [13] и др. отводят воспитанию и обучению. Иначе рассматривают этот вопрос другие исследователи. По их мнению, художественное восприятие является врожденным, биологически присущим человеку.

Художественное восприятие памятника культуры – сложный психический процесс, оно предполагает способность узнать, понять увиденное, но это только познавательный акт, необходимым условием художественного восприятия является эмоциональная окрашенность воспринятого, выражение отношения к нему (см. [4; 13] и др.).

Сегодня в реставрации существует два противоположных направления. Представители первого направления считают,

Общество

Terra Humana

что патина времени (следы бытования памятника: руинированность, пятна, потертости, разрывы, утраты, пометы) должна сохранятся. Представители противоположного направления настаивают на том, что памятник должен соответствовать тому, каким его создал автор. Следующей причиной исследования процесса восприятия памятника до и после реставрации явилось то обстоятельство, что представители этих разнонаправленных реставрационных концепций непримиримо продолжают оспаривать друг у друга право на установление границ вмешательства в материальную структуру памятника и меры допустимого восстановления утраченной формы. Разногласия и споры коллег, отсутствие понимания послужили причинами для организации и проведения экспериментального исследования, в результате которого могут быть получены некоторые обоснованные данные о влиянии реставрационных процессов на восприятие памятника до и после реставрации различными людьми. Так же могут быть внесены новые данные в представления о соотношении принципов «невмешательства» и «сохранения первоначального вида».

В экспериментальной работе изучались особенности восприятия памятника до и после реставрации у различных групп людей.

Объектом в исследовании являлись:

-

1) памятник (объект культурного наследия) – две литографии (портрет и пейзаж) из комплекта литографий «Япония» Ф.Ф. Зибольда (подготовленное для просмотра фотоизображение двух литографий до и после реставрации)

-

2) реставрационный процесс. Как предмет в исследовании рассматривалось: влияние эффекта реставрации на восприятие и субъективную оценку респондентов.

В экспериментальном исследовании были поставлены следующие задачи:

-

1) выявить и описать различия в восприятии литографий до и после реставрации у различных групп людей,

-

2) провести статисти

ческую «обработку на компьютере» полу ченных различий в восприятии,

3)проанализировать достоверные результаты, написать выводы по наметившимся тенденциям.

Экспериментальное исследование проводилось по следующему плану:

-

1. Переменные . В качестве первой независимой переменной выступало условие, имеющее два уровня: отреставрированное изображение и нереставрированное. Второй независимой переменной был тип изображения - портрет и пейзаж. Зависимой переменной, величиной, которую измеряли, были оценки и описания изображений респондентами.

-

2. Методики : а) опросники по содержанию, б) структурированные интервью.

-

3. Гипотеза : патина времени и следы бытования памятника (пятна, потертости, разрывы, утраты) вносят аберрации и накладывают отпечаток на восприятие содержания памятника и эмоциональную оценку этого содержания.

-

4. Экспериментальный план : межгрупповой, двухфакторный.

-

5. Статистическая обработка : дисперсионный анализ, непараметрическая статистика.

-

6. Процедура исследования : 2 группы респондентов – распределение в группах случайное.

-

7. Материалы и оборудование : подготовленное для просмотра фотоизоб -ражение двух литографий до и после реставрации (рис. 1, 2), выполненное профессионалом по стандартной методике с тест-объектом.

В исследовании принимали участие две группы студентов, обучающихся по

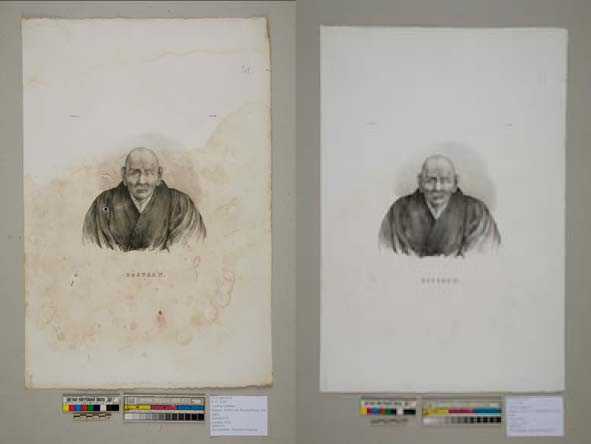

Рис. 1. Портрет. Литография до и после реставрации.

Рис. 2. Пейзаж. Литография до реставрации и после реставрации.

специальности гуманитарного профиля. Участники исследования рассматривали изображение, которое было представлено с помощью мультимедийного проектора, а затем отвечали на вопросы о содержании изображения и о реакциях, которые возникли при его рассмотрении. В исследовании принял участие 31 человек, распределение по группам не проводилось, использовалось уже существующее деление на учебные группы. Участники первой группы рассматривали и оценивали нереставрированный портрет и пейзаж, а участники второй группы работали с изображениями литографий, прошедших реставрацию. Участникам исследования задавали вопросы относительно возраста, настроения и состояния человека, изображенного на портрете, и вопросы о времени года, времени дня на изображенном пейзаже. Оценки и описания респондентов из разных групп обрабатывали, а затем сравнивали с помощью критерия χ-квадрат, который используется для анализа атрибутивных переменных. Более подробно с процедурами проведения исследования и полученными результатами можно ознакомиться в архиве научно-исследовательского отдела консервации и реставрации Библиотеки Академии наук.

Результаты по восприятию пейзажа. Восприятие времени года в предложенном пейзаже значительно различается. Респонденты первой группы, которым был предъявлен отреставрированный пейзаж достоверно чаще (р < 0,05), чем респонденты, которые рассматривали нерестав-рированную литографию, видели, что художник изобразил осень. Респонденты второй группы в большей части видели в нереставрированном пейзаже лето или весну. Таким образом, следы бытования памятника (в нашем случае ветхость и пятна от затека, покрытые пигментацией микробной природы), меняет восприятие содержания изображения. Нереставриро-ванный пейзаж респонденты относили к более теплому, светлому периоду года, весне и лету, которые большинством людей оценивается более позитивно и оптимистично, чем осень. Кроме того, те респонденты, которые оценивали реставрированное изображение, достоверно чаще (р < 0,05) утверждали, что время дня на рисунке – день, в то время как участники на нерес-таврированном пейзаже с одинаковой частотой видели утро, вечер и день.

Результаты по восприятию портрета. При сравнении оценок и описаний изображения с литографии, на которой был представлен портрет, также обнаружены различия в восприятии между группами. Так, участники первой группы человеку на реставрированном портрете достоверно чаще (р < 0,05) приписывали негативное настроение – унылое, угрюмое, грустно. Стоит отметить, что не обнаружено существенных различий в ответах респондентов на вопрос, о чем думает изображенный на портрете человек. Более половины участников обеих групп ответили, что размышления человека на портрете касаются философских и религиозных вопросов, меньше было ответов, связанных с бытовыми темами и отношениями с другими людьми. Также не было выявлено существенных различий в оценках возраста человека, изображенного на портрете, хотя нужно отметить, что возраст на портрете варьировал в широких – от 40 до 90 лет. Нужно отметить и тот факт, что, несмотря на то, что большинство респондентов довольно точно определили, что человек, изображенный на портрете жил 200–300 лет назад, несколько участников указали, что человек с портрета жил до нашей эры.

Выводы и наметившиеся тенденции:

-

1. Таким образом, гипотеза нашего исследования подтверждена по некоторым пунктам. Установлено, что оценки при

Общество

-

2. Патина времени и следы бытования памятника (пятна, потертости, разрывы, утраты) вносят аберрации и накладывают отпечаток на восприятие содержания памятника и эмоциональную оценку этого содержания.

-

3. Полученные результаты исследования показали, что данное исследование следует рассматривать как небольшой шаг в изучении восприятия памятника культуры до и после реставрации.

-

4. В процессе работы возникло много вопросов, решение которых потребует специально поставленных экспериментов, например, какой процент руинирован-ности памятника не влияет на результаты восприятия до и после реставрации.

-

5. Продолжение работы видится в экспериментировании на более крупных группах респондентов и необходимости внесения новых вопросов в процедуру исследования.

восприятии содержания изображений до и после реставрации различаются. В описаниях пейзажа выявлены более существенные различия, чем у портрета. Таким образом, в проведенном исследовании удалось показать, что следы времени, повреждений и использования оказывают влияние на восприятие и оценку содержания памятника культуры.

Сегодня в различных источниках можно найти высказывания о том, что многие памятники отданы во власть бесчувственных профессионалов, вряд ли когда-либо отводивших взгляд от своего микроскопа. Что для большинства из них реставрируемый памятник- это, прежде всего структура и вещественные составляющие, а не

Список литературы Восприятие памятника культуры до и после реставрации

- Ананьев Б.Г. Человек, как предмет познания. -СПб.: Питер, 2010. -288 с.

- Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. -М.: В. Шевчук. -2009. -344 с.

- Гельмгольц Г. О зрении человека. Новейшие успехи теории зрения. -М.: Либроком. -2011. -206 с.

- Запорожец А.В. Психология. -М: Учпедгиз. -254 с.

- Лелеков Л.А. Художественное наследие//Сборник научных трудов. Внеочередной выпуск. -М.: ВНИИР, 1989. -С. 31-38.

- Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. -СПб.: Питер, 2010. -319 с.

- Маклаков А.Г. Общая психология. -СПб.: Питер, 2003. -287 с.

- Рославский В.М. Будущее реставрации//Материалы международной научно-практической конференции «Будущее прошлого». -СПб.: Акционер и К, 2000. -C. 13-17.

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -СПб.: Питер, 2008. -713 с.

- Теплов B.M. Труды по психофизиологии индивидуальных различий. -М.: Наука, 1998. -304 с.

- Узнадзе Д.Н. Общая психология. -М.: Питер.Смысл, 2004. -417 с.

- Уолден С. Реставрация живописи. Спасение или уничтожение. -М.: Астрель, 2007. -206 с.

- Якобсон П.М. Психология чувств и мотивации. -М.: Институт практической психологии, 1998. -304 с.