Вовлеченность обучающихся в профилактику деструктивных проявлений в образовательной среде: результаты исследования

Автор: Щетинина Елизавета Витальевна, Бредихин Сергей Сергеевич

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Воспитание и социализация личности

Статья в выпуске: 2 (34), 2022 года.

Бесплатный доступ

В рамках исследования проблем организации эффективной профилактической работы в условиях образовательной среды в апреле 2021 года специалисты Центра мониторинга социальных сетей ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» провели исследование медиаинформационной грамотности обучающейся молодежи общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Челябинской области. В данной статье представлены ключевые выводы по блокам исследования, посвященным вопросам оценки реальных угроз и рисков, с которыми обучающиеся сталкиваются в сети Интернет (агрессивные субкультуры, экстремистские сообщества, движения, романтизирующие депрессивные сообщества, проблемы кибербуллинга и др.), а также анализу вовлеченности обучающихся в профилактические мероприятия, проводимые в образовательных организациях. В качестве итога исследования формулируются выводы по организации эффективной системы профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде.

Медиабезопасность, профилактика, деструктивное поведение, обучающиеся, воспитание

Короткий адрес: https://sciup.org/142235098

IDR: 142235098 | УДК: 371

Текст научной статьи Вовлеченность обучающихся в профилактику деструктивных проявлений в образовательной среде: результаты исследования

Современные условия развития образовательной среды характеризуются ее возрастающей цифровизацией и увеличением влияния медиаинформационных факторов. При этом наряду с позитивными формами киберсоциализации пользователи интернета зачастую сталкиваются с угрозами деструктивного характера (распространение запрещенного и жестокого контента, вовлечение в радикальные сообщества, кибербуллинг и др.). Особенно существенны данные угрозы для детей и подростков. Как отмечают М. В. Берендеев и М. М. Друкер, «любой пользователь сети является потенциальной жертвой групп, связанных с рисками и угрозами психологическому здоровью. Современные школьники слабо защищены от разрушительного контента, рисков и угроз психологическому здоровью, в связи с чем в России получает распространение деятельность, направленная на профилактику и защиту от агрессивной и деструктивной среды виртуального пространства» [1, с. 5–6]. В то же время распространение деструктивного контента в условиях недостаточности профилактической работы может привести к развитию отклоняющихся форм поведения, так как именно медиапродукция сегодня выступает одним из факторов девиантного поведения [2].

К факторам медиаинформационной среды, задающим потенциал ее негативного воздействия на информационную безопасность обучающихся, исследователи относят следующие [3]:

-

1) неподконтрольность, доступность, неограниченный объем поступления информации к ученикам;

-

2) присутствие в информационных потоках специфических элементов, которые целенаправленно изменяют психофизиологическое состояние обучающихся;

-

3) наличие в информационной среде информации манипулятивного характера, которая дезориентирует школьников, ограничивает их возможности в условиях незрелой правовой образованности и в силу возрастных особенностей.

Ж. Г. Кулькова указывает, что «основными угрозами виртуального пространства, по мнению психологов образовательных организаций, являются: популяризация суицидального поведения в детско-подростковой и молодежной среде; бесконтрольное проявление культуры насилия и тюремной субкультуры (например, действия молодежного бандитского сообщества

АУЕ1 — „Арестантский уклад един“); вовлечение в радикальные организации и распространение контента, связанного с популяризацией экстремистских идей (националистических, неофашистских и др.); продвижение религиозного экстремизма, деструктивных культов и осуществление незаконной миссионерской деятельности…» [4, с. 79].

В целях организации эффективной профилактической работы в условиях цифровой среды в апреле 2021 года специалисты Центра мониторинга социальных сетей (ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования») провели масштабное исследование медиаинформационной грамотности обучающейся молодежи общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Челябинской области [5]. Объектом исследования выступила медиаинформационная грамотность обучающихся 9–11-х классов общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций Челябинской области. Исследование прово- дилось методом сплошной выборки по формализованной анкете. Целью данного исследования стало выявление уровня медиаинформационной грамотности в среде обучающейся молодежи Челябинской области через анализ наиболее популярных виртуальных практик. В задачи исследования включались вопросы оценки реальных угроз и рисков, с которыми обучающиеся сталкиваются в сети Интернет (агрессивные субкультуры, экстремистские сообщества, движения, романтизирующие депрессивные сообщества, проблемы кибербуллинга и др.), а также анализ вовлеченности обучающихся в профилактические мероприятия, проводимые в образовательных организациях. Всего в исследовании приняли участие 11 565 человек.

Социально-демографический состав респондентов: 57,6 % — женщины, 42,4 % — мужчины; возраст респондентов: 17–18 лет — 53,9 %, меньше 16 лет — 29,7 %, 19–20 лет — 12,7 %, 21 и более лет — 3,7 %.

Данные по месту обучения респондентов представлены в таблице 1.

Таблица 1

Место обучения респондентов

|

№ п/п |

Место обучения |

Количество опрошенных |

Доля от числа опрошенных |

|

1 |

Техникум, колледж, училище |

7825 |

68,3 % |

|

2 |

Средняя общеобразовательная школа |

2713 |

23,7 % |

|

3 |

Лицей |

321 |

2,8 % |

|

4 |

Гимназия |

210 |

1,8 % |

Исследование охватывало все 43 муниципалитета Челябинской области. 1

Согласно результатам исследования, обучающиеся склонны достаточно высоко оценивать свой уровень знаний в области медиабезопасности: 19,7 % считают его высоким, 34,5 % — выше среднего, 39,4 % — средним. Отсутствие навыков медиабезопасности отмечают лишь 1,9 % респондентов. Говорят о том, что обладают достаточными знаниями об угрозах в сети Интернет, 53,0 % опрошенных; ничего о них не знают или знают лишь минимально 7,3 %.

Лично с контентом, обладающим признаками агрессии (сцены насилия, шок-контент), сталкивались 73,8 % опрошенных, при этом 10,4 % сталкиваются с таким контентом постоянно.

С депрессивным (суицидальным контентом) лично сталкивались 66,3 %, при этом 3,9 % опрошенных выбрали вариант ответа «нет, не сталкивался, но данная тема мне интересна».

С контентом, пропагандирующим идеи субкультуры «колумбайн»2, 3,0 % опрошенных сталкиваются постоянно ( что в контексте данной темы может служить косвенным признаком наличия установок на поиск и знакомство с данным контентом ), еще 3,5 % сталкиваются с таким контентом периодически, при этом 7,2 % опрошенных говорят, что эта тема им интересна.

С контентом, посвященным распространению наркотиков, сталкиваются 21,4 % опрошенных, при этом постоянно — 4,1 % опрошенных.

Исследование показывает, что 45,6 % опрошенных обучающихся не обсуждают в семье правила безопасного пользования социальными сетями; 5,9 % пробовали обсудить их, но это ни к чему не привело. Лишь 19,7 % опрошенных заявили о том, что в их семье подобная тема обсуждается и родители компетентны в ней.

Продолжением предыдущего вопроса стал вопрос о контроле поведения обучающихся в сети Интернет со стороны родственников, результаты ответов на который представлены в таблице 2.

Таблица 2

Контроль поведения респондентов в сети Интернет со стороны родителей/родственников

|

№ п/п |

Контролируют ли ваши родители или близкие родственники ваше поведение в сети Интернет? |

Количество опрошенных |

Доля от числа опрошенных |

|

1 |

Нет, не контролируют, не считают нужным это делать |

6419 |

55,5 % |

|

2 |

Да, минимально (сколько времени провожу в Интернете) |

1605 |

13,9 % |

|

3 |

Да, контролируют частично (что публикую, в каких группах состою) |

1337 |

11,6 % |

|

4 |

Нет, не контролируют, но хотели бы |

1193 |

10,3 % |

|

5 |

Да, полностью контролируют |

681 |

5,9 % |

На вопрос о том, достаточно ли в образовательном учреждении уделяется внимания вопросам медиаграмотности, были получены следующие ответы: в полной мере внимание уделяется лишь в трети образовательных организаций (31,5 %); в пятой части образовательных организаций (21,8 %) внимание этим вопросам не уделяется вообще.

Следующая серия вопросов была посвящена анализу того, какие профилактические мероприятия и каким образом проводятся в образовательных организациях Челябинской области.

Результаты показывают, что, по мнению опрошенных, по направлению профилактики социально опасного поведения в среде обучающихся, в том числе в виртуальном пространстве, регулярно проводятся мероприятия в 23,5 % образовательных организаций; нерегулярно, от случая к случаю — в 35,1 %; в преддверии памятных дат — в 16,4 % организаций. В 25 % образовательных организаций, согласно мнению респондентов, такие мероприятия не проводятся вовсе.

По направлению профилактики угроз терроризма и экстремизма, в том числе в виртуальном пространстве, по мнению опрошенных, регулярно проводятся мероприятия в 28,8 % случаев; нерегулярно, от случая к случаю — в 33,0 %; в преддверии памятных дат — в 22,8 %. В части образовательных организаций (15,4 %), по мнению респондентов, такие мероприятия не проводятся.

По направлению психологической безопасности, в том числе в виртуальном пространстве, регулярно проводятся мероприятия в 25,1 % случаев; нерегулярно, от случая к случаю — в 29,6 %; в случае обострения ситуации — в 17,0 %. В 28,3 % образовательных организаций, по мнению респондентов, такие мероприятия не проводятся.

По направлению профилактики распространения идеологии криминальных субкультур, в том числе в виртуальном пространстве, согласно ответам респондентов, регулярно проводятся мероприятия в 21,8 % случаев; нерегулярно, от случая к случаю — в 31,2 %; в случае обострения ситуации — в 15,9 %. В трети образовательных организаций (31,1 %) такие мероприятия не проводятся.

По направлению формирования знаний об алгоритмах поведения в случае нападения на образовательную организацию регулярно проводятся мероприятия в 26,6 % случаев; нерегулярно, от случая к случаю — в 34,2 %; в случае обострения ситуации — в 17,3 %. В 21,9 % образовательных организаций такие мероприятия не проводятся.

По направлению профилактики буллинга и кибербуллинга, по мнению респондентов, регулярно проводятся мероприятия в 17,8 % случаев; нерегулярно, от случая к случаю — в 25,2 %; в случае обострения ситуации — в 12,6 %. В 44,4 % образовательных организаций, согласно опрошенным, такие мероприятия не проводятся.

С систематической травлей в свой адрес со стороны одноклассников/одногруппников сталкивался почти каждый пятый опрошенный (18,6 %). На втором месте по распространенности идет травля со стороны друзей (12,4 %), далее — травля со стороны учителей и администрации образовательной организации (10,4 %)

и травля со стороны родителей (6,7 %). В целом хотя бы с одним видом буллинга сталкивались 29,7 % опрошенных.

С систематической травлей в свой адрес в сети Интернет со стороны одноклассников/ одногруппников сталкивались 11,3 % опрошенных, со стороны друзей — 10,3 %, со стороны учителей и администрации образовательной организации — 5,3 %, со стороны родителей — 3,6 %. В целом хотя бы с одним видом кибербуллинга сталкивались 21,1 % опрошенных.

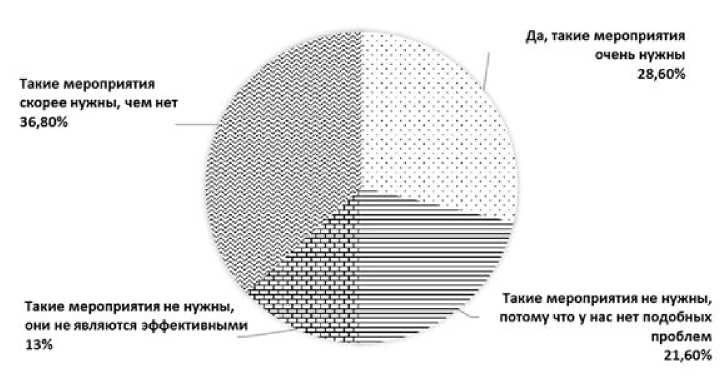

На вопрос о том, необходимо ли в образовательном учреждении проводить мероприятия, направленные на профилактику деструктивных проявлений, в том числе в виртуальном пространстве, были получены следующие ответы, представленные на диаграмме (рис. 1).

Рис. 1

Последний вопрос данного блока был по- спондентов, формам профилактических меросвящен наиболее эффективным, по мнению ре- приятий. Ответы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Формы мероприятий по профилактике деструктивных угроз

|

№ п/п |

На ваш взгляд, какие формы мероприятий по профилактике деструктивных угроз были бы наиболее эффективны? |

Количество опрошенных |

Доля от числа опрошенных |

|

1 |

Игровая форма |

5030 |

43,5 % |

|

2 |

Индивидуальные консультации (популяризация горячих линий для получения консультаций) |

3227 |

27,9 % |

|

3 |

Регулярные лекции и семинары с приглашенными спикерами |

3218 |

27,8 % |

|

4 |

Создание и популяризация сообществ в социальных сетях и мессенджерах |

2774 |

24,0 % |

|

5 |

Конкурсы |

2596 |

22,4 % |

|

6 |

Проектная работа |

2072 |

17,9 % |

По результатам анализа ответов респондентов могут быть сделаны следующие выводы.

-

1. Обучающиеся склонны достаточно высоко оценивать свой уровень знаний в области медиабезопасности. Лишь 7,3 % опрошенных отмечают наличие только минимальных знаний об угрозах в виртуальном пространстве.

-

2. Наиболее часто респонденты сталкиваются с контентом с признаками агрессии (73,8 % опрошенных, при этом 10,4 % сталки-

- ваются с таким контентом постоянно), депрессивным (суицидальным) контентом (66,3 %, при этом 3,9 % опрошенных выбрали вариант ответа «нет, не сталкивался, но данная тема мне интересна»). Реже всего опрошенные сталкиваются с контентом, пропагандирующим идеи субкультуры «колумбайн»: 3,0 % — постоянно, что в контексте данной темы может служить косвенным признаком наличия установок на поиск и знакомство с данным контентом; еще 3,5 %

-

3. Исследование показывает слабость профилактической работы в области медиабезопасности, осуществляемой в семье. Лишь 19,7 % опрошенных заявили о том, что в их семье подобная тема обсуждается и родители компетентны в ней. При этом в большинстве случаев родители никак не контролируют и не считают нужным контролировать виртуальную жизнь обучающихся (55,5 %).

-

4. На вопрос о том, достаточно ли внимания в образовательном учреждении респондентов уделяется вопросам медиаграмотности, были получены следующие ответы: в полной мере внимание уделяется лишь в трети образовательных организаций (31,5 %); при этом в пятой части образовательных организаций (21,8 %) этим вопросам внимание не уделяется вообще.

-

5. Профилактическая работа, согласно респондентам, проводится в образовательных организациях не систематически. Лучше всего она проводится по направлениям профилактики экстремизма и терроризма, буллинга и вовлечения молодежи в криминальные субкультуры.

-

6. С систематической травлей в свой адрес со стороны одноклассников/одногруппников

-

7. С систематической травлей в свой адрес в сети Интернет со стороны одноклассников/ одногруппников сталкивались 11,3 % опрошенных, со стороны друзей — 10,3 %, со стороны учителей и администрации образовательной организации — 5,3 %, со стороны родителей — 3,6 %. В целом хотя бы с одним видом кибербуллинга сталкивались 21,1 % опрошенных.

-

8. Считают необходимым проведение профилактических мероприятий в сфере различных угроз 67,2 % опрошенных. При этом наиболее эффективной формой таких мероприятий называется игровая форма.

респондентов сталкиваются с таким контентом периодически; 7,2 % опрошенных говорят, что эта тема им интересна. С контентом, посвященным распространению наркотиков, сталкиваются 21,4 % опрошенных, при этом постоянно — 4,1 %.

сталкивался почти каждый пятый респондент (18,6 %). На втором месте по распространенности идет травля со стороны друзей (12,4 %), далее — травля со стороны учителей и администрации образовательной организации (10,4 %) и травля со стороны родителей (6,7 %). В целом хотя бы с одним видом буллинга сталкивались 29,7 % опрошенных. Особое опасение вызывает факт травли со стороны образовательной организации, с которой сталкивался каждый десятый обучающийся.

Результаты проведенного исследования показывают необходимость совершенствования в образовательных организациях профилактической работы, направленной на демпфирование негативного влияния пространства сети Интернет на обучающихся.

Список литературы Вовлеченность обучающихся в профилактику деструктивных проявлений в образовательной среде: результаты исследования

- Берендеев, М. В. Медиаэкология киберпространства как сфера безопасности потребления информации в российской интернет-среде / М. В. Берендеев, М. М. Друкер // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. - 2021. - Т. 1. - № 1 (34). - С. 109-117.

- Богатырева, Ю. И. Угрозы информационного воздействия на учащихся и методы противодействия им в образовательной организации / Ю. И. Богатырева, Е. С. Калугина // Научный результат. Педагогика и психология образования. - 2016. - Т. 2. - № 3 (9). - С. 8-13.

- Гребенкина, Ю. В. Профилактика девиантогенного воздействия медиапродукции на школьников / Ю. В. Гребенкина // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. - 2018. - № 2 (218). - С. 22-28.

- Кулькова, Ж. Г. Актуальные вопросы психологической безопасности детей и подростков в интернет-пространстве / Ж. Г. Кулькова // Инновационное развитие профессионального образования. - 2017. - № 4 (16). - С. 78-81.

- Щетинина, Е. В. Актуальные каналы неформальной киберсоциализации обучающейся молодежи / Е. В. Щетинина, М. О. Двойненко // Инновационное развитие профессионального образования. - 2021. - № 3 (31). - С. 165-169.