Воздействие геодинамических процессов на гидрогеохимические условия подземных вод Западносибирского бассейна

Автор: Курчиков А.Р., Плавник А.Г., Ицкович М.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 2 (69) т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе проведено сопоставление гидрогеохимических и геодинамических условий в области распространения Колтогорско-Толькинской шовной зоны и сопредельных территорий. Выявлено влияние факторов, связанных с активными или относительно недавно завершившимися тектоническими процессами, на распределение минерализации и содержания отдельных компонентов ионно-солевого состава подземных вод глубоких горизонтов.

Подземные воды, гидрогеохимия, водоносные комплексы, блоковое строение, геодинамическое районирование, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/140221968

IDR: 140221968

Текст научной статьи Воздействие геодинамических процессов на гидрогеохимические условия подземных вод Западносибирского бассейна

Изучаемый район расположен в центральной части Западно-Сибирского бассейна с достаточно высокой изученностью гидрогеохимических усло- вий, как в плане, так и по разрезу отложений. Анализ данных химического состава подземных вод подтверждает сложный, неоднородный характер пространственных закономерностей изменения минерализации подземных вод и содержания в них элементов ионно-солевого и микрокомпонентного состава [5]. Однако вопросы генезиса химического состава вод мезозойско-кайнозойских отложений, несмотря на длительный период их исследования, во многом остаются открытыми и требующими дальнейшего анализа. Одним из таких вопросов является определение влияния тектонических процессов, которые с различной степенью интенсивности и мощностью сопровождают историю бассейна на протяжении всего периода его развития.

Влияние Уренгойско-Колтогорского грабен-рифта на формирование гидрогеохимических условий глубоких горизонтов, проявляющееся в различиях гидрогеологического режима недр с разных его сторон рассматривается в работах А.А. Трофи-мука, А.Э. Конторовича, И.И. Нестерова, В.С. Суркова, В.М. Матусевича, О.В. Бакуева, Б.П. Ставиц-кого и др. [1-3, 5]. Вместе с тем, очевидно, что при анализе закономерностей изменения химического состава подземных вод необходимо учитывать влияние и более поздних по времени тектонических процессов, определяющих как пликативные, так и дизъюнктивные дислокации.

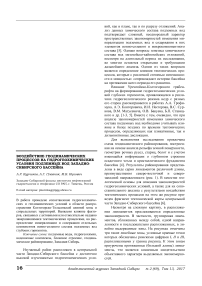

Для выполнения исследования привлечена схема геодинамического районирования, построенная на основе анализа рельефа земной поверхности, геометрии речных русел, стариц, болот и с учетом имеющейся информации о глубинном строении осадочного чехла и кристаллического фундамента бассейна [4]. Результаты районирования представлены в виде серии линеаментов различной длины, преимущественно северо-восточной и северозападной направленности (рис. 1). В качестве геологической основы для описания закономерностей гидрогеохимических условий, а также для их сопоставительного анализа с результатами воздействия тектонических процессов на этом же рисунке приведен фрагмент тектонической карты центральной части Западно-Сибирского бассейна [6].

Несмотря на сложную картину, в расположении линеаментов прослеживаются определенные закономерности. В частности, группировка линеаментов, сближенных между собой, одной направленности и последовательно расположенных, в линейно выдержанные зоны. На рисунках отмечены три такие линейные зоны, условные краевые точки которых обозначены римскими цифрами I , II и III , расположенными у границ рисунка. К этим зонам приурочены протяженные (большой длины) линеаменты, что является косвенным свидетельством объективного характера выделяемых закономерностей.

Рис. 1. Фрагмент тектонической карты и карты геоди-намического районирования (1 - структуры первого порядка ( 1 - Суторминская мегаседловина, 2 - Пякупурский мегапрогиб, 3 - Вэнгапурский мегавал, 4 - Етыпурский мега-вал, 5 - Ампутинский мегапрогиб, 6 - Стахановская мегаседловина, 7 - Бахиловский мегавал, 8 - Ларьеганский мегапрогиб, 9 - Верхнетолькинская мегатерраса, 10 - Сургутский свод, 11 - Северо-Вартовская мегатерраса, 12 - Валюнинская мегаседловина, 13 - Варьеганский мегавал, 14 - Тагринский мегавал, 15 - Толькинский мегапрогиб, 16 - Верхнекараль-кинский мегавал, 17 - Тюменский мегапрогиб, 18 - Нижневартовский свод, 19 - Стрежевская мегаседловина, 20 - Александровский мегавал, 21 - Пылькараминская мегавал, 22 -Пылькараминская мегаседловина, 23 - Юганская мегавпадина, 24 - Колтогорский мегапрогиб, 25 - Усть-Тымская мегавпадина, 26 - Каймысовский свод, 27 - Средневасюганский мегавал, 28 - Парабельский мегавал, 29 - Нюрольская мегавпадина, 30 - Пудинский мегавал). 2 – линеаменты. 3 – границы геодинамических блоков).

Представленные линейные зоны делят рассматриваемую в данной работе территорию на шесть областей, которые для удобства дальнейшего изложения последовательно с юга на север и с запада на восток обозначены буквами от A до F (на рисунке вынесены у рамок карт). Отметим во многом условный, приближенный характер выделения этих областей, поскольку их границами не являются строго прослеживаемые линии.

Представленные фрагменты тектонической карты и карты геодинамического районирования рассмотрены в качестве дополнительной информации для последующего анализа карт минерализации и содержания основных водорастворенных компонентов подземных вод апт-альб-сеноманского, неокомского и юрского комплексов. Полученные результаты свидетельствуют о наличии определенной взаимосвязи между гидрогеохимическими условиями водоносных комплексов рассматриваемой в данной работе области и расположением ли-неаментных зон, выделенных по результатам гео-динамического районирования и характеризующих проявление воздействия неотектонических процессов в морфоструктурных особенностях рельефа земной поверхности.

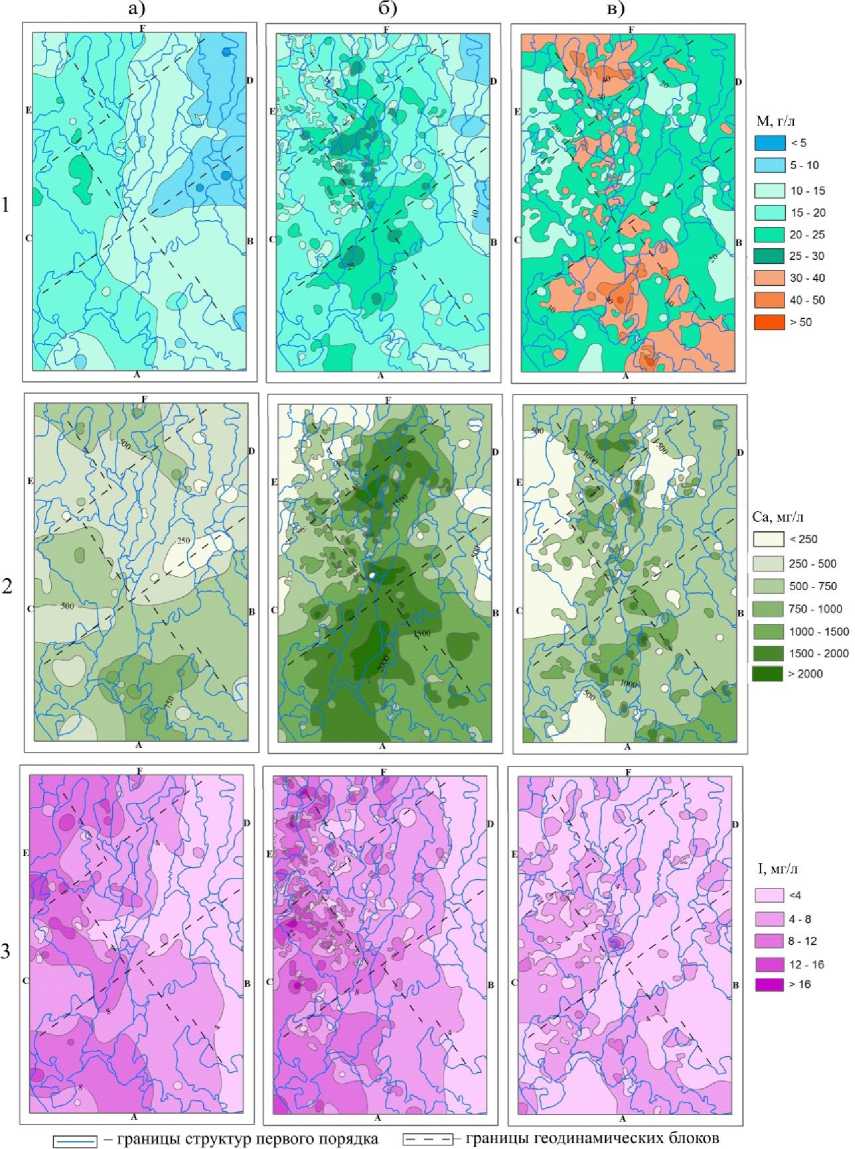

Наиболее отчетливо эта взаимосвязь прослеживается для общей минерализации подземных вод (рис. 2.1). В апт-альб-сеноманском комплексе линейная зона I-I разделяет северную часть (геодина-мические блоки C и D), где наблюдается преимущественно субмеридиональное расположение изолиний, и южную (юго-восточную, включающую блоки A и B), в которой происходит резкое изменение трендовых закономерностей.

В неокомских отложения повышенные значения минерализации на южной части Александровского мегавала, большей части Колтогорского мегапрогиба, а также северных частей Каймысовского свода и Средневасюганского мегавала приурочены к северному сегменту блока А. Зона с повышенной минерализацией примыкает к западному борту блока D, охватывая центральную часть Александровского свода, Стрежевскую мегаседловину, Тюменский мегапрогиб, а также участок сочленения Нижневартовского свода, Северо-Вартовской мегатеррасы и Пякупурского мегапрогиба. Далее эта зона отслеживается вдоль Варьеганского и Вэнгапурско-го мегавалов, частично заходя в блок F.

Схожие закономерности проявляются и в минерализации подземных вод юрского комплекса. Здесь приуроченность зоны максимальных минерализаций к выделенным геодинамическим блокам A и F выражена еще более явно. В западной части блока D также фиксируются зоны с повышенными значениями минерализации, но более фрагментированные по сравнению аналогичными зонами в неокомском водоносном комплексе. Можно отметить, что в блоке D Толькинский мегапрогиб и Южно-Толькинский прогиб выступают определенным гидрогеохимическим барьером и в юрском, и в неокомском, и в апт-альб-сеноманском комплексах – при переходе в направлении от их западного борта к восточному наблюдается закономерное уменьшение минерализации подземных вод.

Рис. 2. Минерализация подземных вод (1), содержание кальция (2) и йода (3), (а – апт-альб-сеноманских, б – неокомских, в – юрских отложений).

В пределах рассматриваемой области исследования пространственные тенденции изменения минерализации подземных вод и содержания кальция имеют определенную схожесть и, соответственно, также прослеживается согласованность карт концентраций этих показателей с элементами геодина- мического районирования (рис. 2.2). Связь между закономерностями изменения содержания других компонентов водорастворенного комплекса подземных вод и геометрией выделенных геодинами-ческих зон тоже проявляется, но менее явно и более фрагментарно. Например, зоны пониженного содержания йода в неокомском и юрском комплексах приурочены к блокам B, D и F, но лишь по границе блоков C и D имеется относительно четко выраженный переход к зонам повышенных значений этого параметра (рис. 2.3).

Сопоставление химического состава подземных вод и геодинамических условий свидетельствует о существенности воздействия тектонического фактора на гидрогеохимический режим недр на протяжении всей истории развития бассейна. Однако это воздействие проявляется в большей степени в пространственных закономерностях изменения общей минерализации подземных вод (и, соответственно, содержания ионов натрия и хлора) и в меньшей степени в содержании других макро- и микрокомпонентов.

Список литературы Воздействие геодинамических процессов на гидрогеохимические условия подземных вод Западносибирского бассейна

- Геология нефти и газа Западной Сибири/А.Э. Конторович, И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов, В.С. Сурков, А.А. Трофимук, Ю.Г. Эрвье. -М.: Недра, 1975. -680 c.

- Матусевич В.М., Бакуев О.В. Геодинамика водонапорных систем Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна//Советская геология. -1986. -№ 2. -С. 117-122.

- Конторович А.Э, Зимин Ю.Г. Об условиях формирования химического состава подземных вод Западно-Сибирской низменности. Тр. СНИИГГиМС, вып. 78. -Новосибирск, 1968. -С. 83-95.

- Радченко А.В., Мартынов О.С., Матусевич В.М. Динамически напряженные зоны литосферы -активные каналы энергомассопереноса. -Тюмень: Тюменский дом печати, 2012. -Том 2. -255 с.

- Ставицкий Б.П., Курчиков А.Р., Конторович А.Э., Плавник А.Г. Гидрохимическая зональность юрских и меловых отложений Западно-Сибирского бассейна//Геология и геофизика. -2004. -№ 45 (7). -С. 826-832.

- Тектоническая карта центральной части Западно-Сибирской плиты/Под ред. В.И. Шпильмана, Н.И. Змановского, Л.Л. Подсосовой.-1998.