Возможность использования ионообменных смол для очистки гидратопектинов

Автор: Соболь И.В., Родионова Л.Я.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология продовольственных продуктов

Статья в выпуске: 6, 2019 года.

Бесплатный доступ

Ионообменные смолы широко применяются во многих отраслях промышленности - химической, фармацевтической, пищевой и других. Особенно широкое применение ионообменные смолы нашли в очистке воды от нежелательных примесей. Пектиновые экстракты, или гидратопектины, являются полупродуктами производства при получении пектина. В качестве самостоятельных продуктов гидрато- пектины могут использоваться только в том случае, если в процессе получения пектина применяются пищевые кислоты. Однако известные технологии получения пектина используют такие агрессивные экстрагенты, как растворы соляной, серной и азотной кислот. Поэтому гидратопектины, полученные с применением подобных экстрагентов, не могут использоваться в качестве пищевых продуктов. Исследуемый свекловичный гидратопектин получен с использованием электро-активированной водной системы (ЭАВС) и содержит вещества, загрязняющие его. Целью исследования было изучение возможности использования различных ионообменных смол для очистки гидратопектина пищевого назначения, для использования его в пищевых продуктах...

Ионообменные смолы, свекловичный гидратопектин, балластныевещества, очистка гидратопектина, показатели качества

Короткий адрес: https://sciup.org/140243467

IDR: 140243467 | УДК: 664.8/.9

Текст научной статьи Возможность использования ионообменных смол для очистки гидратопектинов

Введение. Ионообменные смолы представляют собой высокомолекулярные соединения, в каркасе которых имеются активные (ионогенные) группы, обладающие электрозарядами. Активные группы связаны ионной связью с подвижными ионами противоположного знака, способными к обмену с ионами электролита. Все

Вестник КрасГАУ. 2019. № 6 ионообменные смолы делятся на две группы – катиониты и аниониты.

Катионитами являются ионообменные смолы, имеющие активные группы кислотного характера и способные диссоциировать на малоподвижные анионы. Катиониты делятся на две основные группы: сильнокислотные и слабокислотные. Ионообменные смолы с активными группами основного характера, которые диссоциируют на малоподвижные анионы, относятся к анионитам.

Ионообменные смолы используются для очистки, извлечения, концентрирования и разделения веществ в различных областях промышленности, в том числе и пищевой – при производстве безалкогольных и алкогольных напитков, сахара, бутилированной воды и др.

Метод ионообменной сорбции применяют для удаления продуктов реакции из сорбционных и восстановительных растворов, умягчения или обессоливания воды, удаления солей из молока, вин, растворов фруктозы, из растворов дубильных веществ, продуктов гидролиза отходов.

Известны исследования ученых, которые использовали ионообменные смолы в работе с пектиновыми веществами. Результаты проведенных ими исследований показывали положительное влияние очистки пектиновых растворов на ионообменных смолах [1–3].

Свекловичный пектин обладает ценными природными свойствами, в том числе высокой комплексообразующей способностью, что позволяет использовать его в продуктах диетического профилактического, диетического лечебного питания и в медицинских препаратах [5–8]. Поэтому одной из задач проведенных исследований была очистка свекловичного гидратопек-тина с применением ионообменных смол с целью дальнейшего использования его в продуктах питания.

Свекловичный гидратопектин содержит большое количество недопустимых в пищевом отношении веществ: остатков аминокислот, сахаров, органических и неорганических кислот, сапонинов, аммиачного и амидного азота и т.п., что не позволяет использовать его в производстве пищевых продуктов. Поэтому очистка свекловичного гидратопектина от вредных примесей позволит расширить его использование.

Цель исследования. Изучение возможности применения ионообменных смол для очистки гидратопектина с последующим использованием его в пищевых продуктах.

Задачи исследования:

-

- выбрать ионообменные смолы;

-

- провести очистку гидратопектина с использованием ионообменных смол;

-

- определить качественные характеристики очищенного гидратопектина.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования служил свекловичный гидра-топектин, полученный из свекловичного жома с использованием электроактивированной водной системы (ЭАВС). Для проведения исследований были выбраны катионообменная смола КУ-2-8чC (в дальнейшем КУ-2) и анионообменная смола АВ-17.

Величину рН контролировали потенциометрическим методом с использованием рН-метра фирмы НАNNА [4], массовую долю сухих веществ определяли рефрактометрическим методом [4], массовую долю пектиновых веществ – методом спиртоосаждения [4], массовую долю металлов – комплексонометрическим методом [9], массовую долю ионов хлора – с использованием йодометрического метода [10]. Определение органолептических характеристик полученного гидратопектина проводили с использованием стандартных методик [11].

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе проведения экспериментов меняли объемы и высоту столба ионообменной смолы, через которую пропускали изучаемые образцы гидратопектина. При этом изменяли скорость пропускания гидратопектина через ионообменную смолу и его температуру. В процессе проведения экспериментов изменяли последовательность пропускания гидратопектина через ионообменные смолы: вначале анионит – катионит, затем, наоборот, катионит – анионит.

Эксперименты по определению оптимальной скорости пропускания гидратопектина через ионообменные смолы варьировали от 2,0 до 20,0 мл/мин с учетом высоты столба ионообменной смолы от 10 до 30 см.

На основании проведенных экспериментов установлено, что качество очистки гидратопек-тина пропорционально высоте столба ионообменной смолы. Установлено, что при высоте столба ионообменной смолы 30 см наблюдалось лучшее качество очистки гидратопектина.

Дальнейшие эксперименты показали, что при скорости пропускания гидратопектина через ионообменную смолу ниже 11 мл/мин качество очистки снижается. Эта зависимость наблюдается при температуре гидратопектина от 15 до 20 °С. С повышением температуры гидратопек-тина скорость пропускания увеличивается. Установлено, что оптимальная скорость пропускания гидратопектина – 18 мл/мин – наблюдается при температуре гидратопектина 50…60 °С, позволяя получить продукт наилучшего качества. Повышение температуры выше 60 °С нецелесообразно, так как ведет к снижению качества очистки и удорожанию производственного процесса за счет применения термостойкого оборудования.

Эксперименты по изменению последовательности пропускания через ионообменные смолы (катионит – анионит; анионит – катионит) показали следующее: при пропускании гидрато-пектина в последовательности катионит – анионит очистка гидратопектина проходила без осложнений и полученные данные зависели только от задаваемых параметров (высоты столба смолы, температуры гидратопектина, скорости пропускания и т.д.). При пропускании гидратопектина через ионобменные смолы в последовательности анионит – катионит процесс останавливался, так как при прохождении гидратопектина через анионит гидратопектин приобретал желеобразную консистенцию, теряя текучесть.

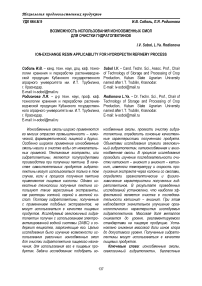

В полученных очищенных образцах гидрато-пектинов оценивали органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, вкус, аромат, послевкусие). Результаты исследований представлены на рисунке 1 (средние показатели для трех образцов гидратопектинов).

После очистки на ионообменных смолах значительно изменились органолептические показатели исследуемых гидратопектинов. Если до обработки все три образца представляли непрозрачные, мутные жидкости темно-серого цвета, с резко выраженным свекольным ароматом и горьким послевкусием, то после проведенной очистки (катионит – анионит) это были прозрачные бесцветные жидкости со слабой опалесценцией, без запаха и с полностью отсутствующим послевкусием.

Все очищенные образцы получили высокие балловые оценки.

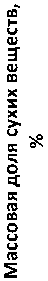

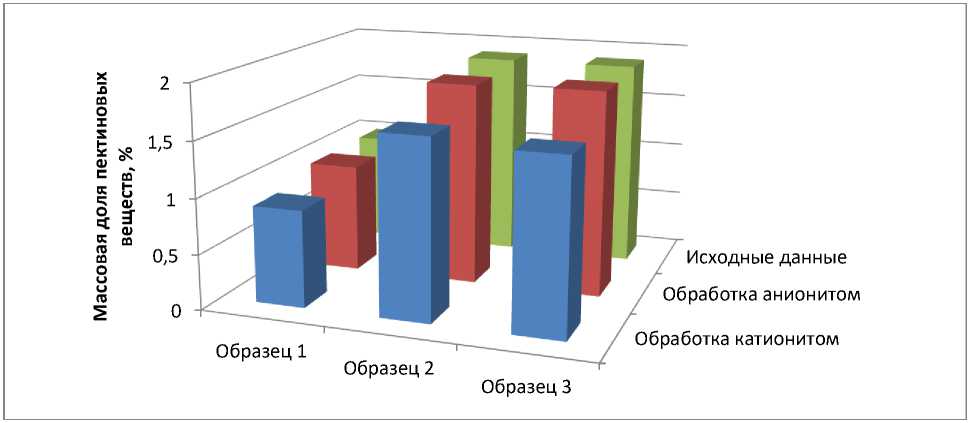

Исследуемые гидратопектины контролировали по физико-химическим показателям: массовая доля сухих веществ, массовая доля пектиновых веществ, рН. Результаты исследований представлены на рисунках 2–4.

Образец 3

Образец 2

Образец 1

Исходные данные

Обработка катионитом

Обработка анионитом

Рис. 2. Массовая доля сухих веществ в образцах гидратопектинов

Рис. 3. Массовая доля пектиновых веществ в образцах гидратопектинов

Q. 4

Образец 1

Образец 2

Исходные данные

Обработка анионитом

Обработка катионитом

Образец 3

Рис. 4. Показатель рН образцов гидратопектинов

Результаты исследований, приведенные на диаграммах рисунков 2–4, показывают, что после очистки на катионите наблюдалось снижение массовой доли сухих веществ в среднем на 10,6 %, а после последующей очистки на анионите снижение сухих веществ составило 21 %.

Снижение массовой доли пектиновых веществ после очистки на катионите составило 2 % (в среднем), после очистки на анионите – 8,6 %, что объясняется осаждением на смолах пектиновых веществ небольшой молекулярной массы.

Показатель рН при очистке на катионите изменился до 5,78 (в 2,3 раза), а после очистки на анионите повысился до нейтрального значения 7,0 (в 2,8 раза от первоначального значения).

Полученные данные свидетельствуют о высокой качественной очистке гидратопектина, проводимой с использованием ионообменных смол.

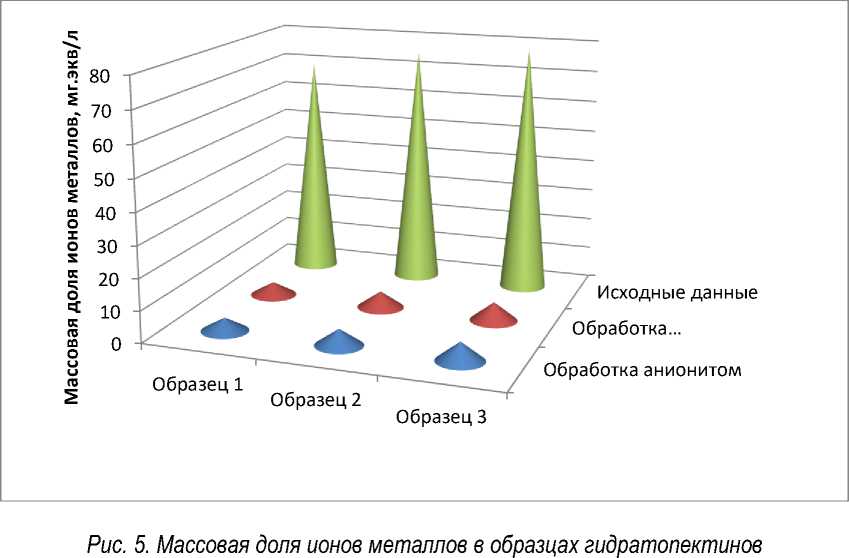

Следующим этапом была проверка гидрато-пектинов на наличие ионов металлов (Са2+ и Мg2+), чтобы данные не превышали 7 мг ⋅ экв/л (величина жесткости питьевой воды), а после очистки анионитом проверяли на содержание ионов хлора, который не должен превышать 350 мг/л (требования к питьевой воде). Полученные данные представлены на рисунке 5.

При пропускании гидратопектина через катионит наблюдается процесс деминерализации, т.е. резкое снижение ионов металлов. Результаты очистки показали, что их количество снижается более чем в 10 раз (в среднем от 75 до 5,1 мг экв/л). Процесс снижения количества ионов металлов зависит от объема катионита и главным образом от величины высоты столба катионита. Массовая доля металлов снизилась в среднем на 94,2 % и не превысила минерализации питьевой воды.

Свекловичные гидратопектины, полученные с использованием электроактивированной водной системы (ЭАВС), содержали значительное количество ионов активного хлора – до 3300 мг/л. Это является очень высоким значением для пищевых продуктов и не позволяет использовать их в пищевых целях. На рисунке 6 представлены результаты исследований очистки образцов гидратопектинов от ионов хлора.

Исходные данные

Обработка анионитом

Образец 1

Обработка катионитом

Образец 2

Образец 3

Рис. 6. Массовая доля ионов хлора в образцах гидратопектинов

После проведения очистки на анионообмен- до 233–305 мг/л (на 90,2 %), что соответствует ной смоле количество ионов хлора снизилось его допустимому содержанию в питьевой воде.

Выводы . Таким образом, результаты проведенных исследований по возможности использования ионообменных смол для очистки гидратопектинов показали следующее:

-

- были выбраны катионообменная смола КУ-2-8чС и анионообменная смола АВ-17;

-

- установлена оптимальная скорость пропускания гидратопектина через ионообменные смолы – 18,0 мл/мин;

-

- установлена оптимальная температура пропускания гидратопектина через ионообменные смолы – 50–60 °С;

-

- установлена оптимальная последовательность пропускания гидратопектина через ионообменные смолы: катионит – анионит;

-

- определение органолептических показателей очищенного гидратопектина показало значительное улучшение внешнего вида, цвета, вкуса и запаха; при этом улучшились и физикохимические показатели: рН повысился до нейтрального значения – 7,0; содержание массовой доли металлов снизилось на 94,2 % и достигло показателя 5,1 мл экв/л; содержание ионов хлора составило 233–305 мг/л, что соответствует допускаемому уровню в питьевой воде.

Список литературы Возможность использования ионообменных смол для очистки гидратопектинов

- Аймухамедова Г.Б., Ашубаева З.Д., Умаралиев Э.А. Химическая модификация пектиновых веществ. - Фрунзе: Илим, 1974. - 82 с.

- Шелухина Н.П. Научные основы технологии пектина. - Фрунзе: Илим, 1988. - 168 с.

- Донченко Л.В., Фирсов Г.Г. Пектин: основные свойства, производство и применение. - М.: ДеЛи принт, 2007. - 276 с.

- Нелина В.В., Донченко Л.В., Карпович Н.С. Методы контроля в пектиновом производстве. - Киев, 1992. - 114 с.

- Соболь И.В., Родионова Л.Я., Барышева И.Н. Изучение возможности получения пектиновых экстрактов высокой чистоты // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2016. - № 123. - С. 7989-7992

- Соболь И.В., Донченко Л.В., Родионова Л.Я. . Свекловичный пектиновый экстракт как основа пектинопрофилактики населения России//Проблемы развития АПК региона. -2016. -Т. 25, № 1-1(25). -С. 197-201.

- Типсина Н.Н. . Возможность использования пектинового экстракта в производстве хлеба//Вестник КрасГАУ. -2018. -№ 3. -С. 168-171.

- Пушкарева Е.А. . Обоснование рецептуры обогащенного овсяного печенья//Вестник КрасГАУ. -2017. -№ 3. -С. 92-100.

- ГОСТ 31954-2012. Вода питьевая. Методы определения жесткости. -Введ. 2014-01-1-М.: Стандартинформ, 2018. -12 с.

- ГОСТ 18190-72. Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора. -Введ. 1974-01-01. -М.: Стандартинформ, 2009. -7 с.

- ГОСТ 8756.1-2017. Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема. -Введ. 2019-01-01. -М.: Стандартинформ, 2019. -12 с.