Возможности и ограничения на пути развития дополнительного образования в сфере туризма

Автор: Дусенко Светлана Викторовна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Дополнительные образовательные программы Вуза: выход на новые рубежи

Статья в выпуске: 3 т.6, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы и пер- спективы развития профессионального ту- ристского образования. Автор особое внима- ние обращает на вызовы и угрозы для развития дополнительно го профессионального образо- вания (ДПО).

Сфера туризма, дополни- тельное туристское образование, непрерывное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/140206181

IDR: 140206181

Текст научной статьи Возможности и ограничения на пути развития дополнительного образования в сфере туризма

«Цивилизация качества жизни» по-новому рассматривает знания как стратегический динамично обновляющийся ресурс общества. Одним из способов получения знаний является туризм, развитие которого, в свою очередь, невозможно без фундаментальных знаний. Поэтому с особой остротой сегодня возникла потребность в знаниях о гуманистических, духовных и культурных ценностях человека как туриста. Уровень благосостояния населения не всегда отражает удовлетворенность каждого человека своей жизнью. Это, в свою очередь, за- висит не столько от качественных и количественных показателей материальных благ, сколько от духовных, внутренних потребностей человека, уровня образования, профессиональной квалификации, творческих способностей, востребованности человека как специалиста. Человеческий капитал, который сегодня особенно важен и нужен обществу, связан с самим человеком, его умением приобретать знания, перерабатывать и использовать их рационально.

Социологические исследования подтверждают, что чем выше уровень образованности населения, тем ниже уровень безработицы (хотя в стране с нестабильной экономикой это не всегда так) [1. С. 114]. Высококвалифицированный человек имеет более высокие способности к адаптации и мобильности, быстро усваивает новое, стремится к постоянному освоению нужной информации и уделяет внимание самообразованию. Поэтому сфере современного туризма нужны высокообразованные специалисты, обладающие широким кругозором, в т. ч. со знаниями и умениями современной профессиональной этики и этикета. На современном этапе основным фактором удовлетворенности потребностей туристов является образование, которое благоприятно сказывается не только на развитии экономики туризма, но и на удовлетворении духовных запросов работника, его социального и профессионального статуса.

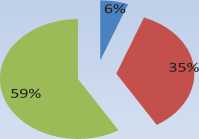

Доля человеческого капитала в структуре национального богатства европейских стран

Доля экономически активного населения развитых европейских стра,н включенного в процес непрерывного профессионального образования,

(Согласно исследованиям специалистов Всемирного банка)

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России повышение квалификации ежегодно проходит около 1,4 млн. чел., а профессиональную переподготовку- около 100 тыс. ч.ел

Рис. 1. Доля человеческого капитала в структуре национального богатства ведущих европейских стран (%)

Анализ тенденций развития мировой экономики свидетельствует, что численность занятых в сфере туризма неуклонно увеличивается. В России в настоящее время в сфере туризма занято около 53% экономически активного населения. Образование здесь немаловажно.

Сегодня растет численность абитуриентов, несмотря на демографический спад. Если в 2003 году в вузы старались поступить 40% выпускников, то в 2011 году их количество составило 70%. Очевидно, что бизнес сегодня не доволен тем, что мо-

К тому же, в современных социально-экономических условиях человеческий капитал в значительной мере определяет темпы экономического развития и научно-технического прогресса (рис. 1). По оценкам специалистов, доля человеческого капитала в структуре национального богатства ведущих европейских стран составляет около 74%, что свидетельствует о его ведущей роли как основного ресурса развития экономики. В России этот показатель составляет не более 50%.

лодые люди в возрасте до 23 лет идут учиться, а не связывают свою судьбу со сферой услуг (рис 2).

В связи с повышением требований к качеству подготовки специалистов и реструктуризацией системы высшего профессионального образования (ВПО) обостряется отраслевая и международная конкуренция между вузами, и особенно она стала заметна между профильными вузами в период вступления в ВТО. В условиях динамичной трансформации социально-эко-

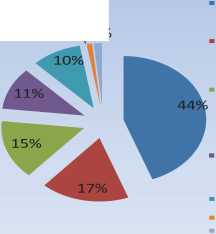

Непрерывное образование в Российской Федерации

Участие населения в непрерывном образовании, 2011 год

формальное образование

1^ 2%

Участие населения в дополнительном образовании, 2011 год дополнительное образование самообразование

единовременные (разовые)

профессиональные лекции, конференци семинары, тренинги профессиональные курсы (для получения новой профессии) любительские курсы МВА частные уроки с преподавателем, инструктором курсы повышения квалификации профессиональные конференции, семинары, тренинп/ на регулярной основе

। и,

Рис. 2. Непрерывное образование в Российской Федерации (%)

номических условий, обострения демографической ситуации, усиления влияния современных мировых тенденций сферы туризма на рынок труда (появление новых профессий, а в рамках существующих профессий — новых компетенций), дополнительное профессиональное образование (ДПО) все больше приобретает статус приоритетного направления развития образовательного учреждения ВПО. С целью сохранения личной конкурентоспособности специалист должен периодически возвращаться в систему профессионального образования с целью обновления своих знаний и приобретения новых умений и навыков.

Вхождение России в постиндустриальную эпоху привело к резкому отставанию уровня профессионального образования от потребностей рынка труда и запросов современного общества. Федеральная целевая программа развития образования, Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года ставили перед образовательными учреждениями задачу — оперативно реагировать на возрастающую сложность и динамику развития социально-экономических условий.

В этот период были выявлены основные недостатки профессионального образования — неспособность быстро и гибко реагировать на изменения в экономике и социальной сфере страны. Профессиональное образование оказалось не готово к стремительным переменам в обществе и на рынке труда, и в результате не смогло справиться со своими задачами.

Вместе с тем, следует выделить ряд вызовов и угроз на российском рынке образовательных услуг, оказывающих существенное влияние на развитие системы непрерывного образования:

– процессы глобализации и обострение международной конкуренции;

– снижение количества населения трудоспособного возраста на 10% (2010– 2020 гг.);

– стремительные темпы развития технологий и рост требований к уровню профессиональной подготовки сотрудников (к 2020 г. 80% современных технологий устареет, 80% работников будут иметь образование старше 10 лет);

– конкуренция с зарубежными поставщиками образовательных услуг;

– ограниченность и несовершенство правового поля системы образования в Российской Федерации.

Произошедшие за последний год в мировой и отечественной экономике изменения вызвали появление ряда новых факторов, существенно влияющих на функционирование и развитие системы профессионального образования, к числу которых следует отнести: – резкий рост безработицы;

– сокращение практически по всем каналам объемов финансовых средств, поступающих в систему образования;

– сокращение количества выпускников среднего образования и, следовательно, потенциальных студентов вузов.

Остаются актуальными и прежние факторы, обусловившие необходимость реформирования системы профессионального образования, к числу наиболее значимых относятся следующие:

– кадровые проблемы самой системы образования (продолжающееся старение профессорско-преподавательского состава, отсутствие притока молодых преподавателей и сложность привлечения ведущих специалистов из отрасли);

– проблемы доступа преподавателей и студентов к современным системам и технологиям обучения, особенно ярко проявляющиеся в высокотехнологичных секторах экономики;

– неполное соответствие уровня качества и содержания подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования (на- чальных, средних и высших учебных заведений) требованиям работодателей и современного производства, основывающегося на современных технических и технологических решениях;

– отсутствие механизмов и процедур регулярного и эффективного взаимодействия предприятий и организаций реального сектора экономики и учебных заведений соответствующего уровня и профиля.

Анализ современного состояния профессионального образования позволил выявить системные проблемы:

– содержание программ базовой подготовки кадров не в полной мере соответствует реальным потребностям со стороны предприятий и организаций;

– существующие программы подготовки кадров не позволяют в полной мере учесть специфические требования к компетентностным характеристикам сотрудников;

– отсутствие эффективной системы прогнозирования потребностей в высококвалификационных кадрах, как в количестве, так и в профессиональных компетенциях современных кадров, которые будут востребованы в стратегической перспективе;

– низкая эффективность системы повышения квалификации преподавателей по программам и методикам управления знаниями, педагогики и психологии, организации инновационной деятельности и инновационными процессами;

– применение устаревших, малоэффективных технологий обучения.

В российской индустрии туризма за последние годы произошли значительные перемены:

-

• возросла потребность в специалистах туристского профиля, вызванная процессами динамичного развития мировой индустрии туризма;

-

• значительно выросли требования к качеству туристских услуг.

И как следствие, существующие общие проблемы профессионального образования усложняются в туристском образовании: – необходимостью массовой подготовки и переподготовки кадров (с учетом предстоящих крупномасштабных международных мероприятий);

– достаточно низким уровнем квалификации кадров;

– слабым развитием образовательной туристско-гостиничной инфраструктуры;

– отсутствием скоординированности в действиях ведомств и органов управления образованием в субъектах Российской Федерации;

– старением профессиональных кадров;

– оттоком высококвалифицированных кадров за рубеж;

– отсутствием системы мониторинга и прогнозирования для определения реальных потребностей в специалистах;

– отсутствием высококвалифицированных преподавателей и экспертов;

– низкой эффективностью использования технологий дистанционного обучения.

В связи с вышеизложенным, одной из первостепенных задач подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для индустрии туризма является разработка новой идеологии подготовки специалистов данного профиля. Основным критерием качества туристского образования должно стать наличие системы, обеспечивающей его соответствие изменяющимся потребностям отрасли и формирования личности во всех ее проявлениях.

Следовательно, без радикальных изменений системы профессионального туристского образования, без придания ей должного уровня мобильности и гибкости, без соответствия потребностям современного рынка труда и непрерывного повышения профессионального уровня работ- ников туристской индустрии невозможно обеспечить конкурентоспособность страны на международном туристском рынке.

Современная ситуация в экономике и социальной сфере диктует переход к новой парадигме профессионального туристского образования, неразрывно объединяющего его основные традиционные компоненты — начальное, среднее, высшее и дополнительное профессиональное образование.

В сложившихся условиях система дополнительного профессионального образования должна взять на себя роль интегрирующего, связующего звена, обеспечивающего взаимодействие организаций и предприятий реального сектора экономики с системой образования, в частности, в сфере формирования профессиональных стандартов, а также в решении задачи определения и коррекции содержания профессиональных образовательных программ в соответствии с потребностями работодателей.

При этом должны быть решены следующие задачи:

– формирование (на языке системы профессионального образования) запросов реального сектора экономики к содержанию и уровню подготовки линейного персонала и управленческих кадров по основным образовательным программам;

– определение текущего и прогнозируемого спроса на персонал и специалистов в разрезе направлений подготовки и специальностей с учетом состояния, тенденций развития и внедрения новых технологических и технических решений.

Наряду с этим, в рамках самой системы дополнительного профессионального образования необходимо решить ряд задач, к числу которых, в первую очередь, следует отнести:

– расширение спектра реализуемых образовательных программ, с учетом изменившихся социально-экономи- ческих условий, на основе анализа запросов рынка труда;

– активизацию взаимодействия учреждений ДПО с высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями с одной стороны, и представителями реального сектора экономики — с другой (в целях совместного выполнения научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок, реализации инновационных программ и проектов). Система дополнительного образования должна обеспечивать решение следующих стратегических задач:

-

• обеспечивать внедрение образовательных программ, ориентированных на формирование профессиональных компетенций;

-

• обеспечивать создание условий для совершенствования существующих и открытия новых специальностей и профессий в системе начального, среднего и высшего профессионального образования с учетом изменяющихся потребностей рынка труда;

-

• в условиях непрерывного образования обеспечивать формирование условий, активизирующих инновационный личностный потенциал в учебной деятельности;

-

• создавать систему комплексной поддержки непрерывного профессионального образования;

-

• организовывать активный интерфейс

ный модуль системы профессиональной ориентации с учетом потребностей рынка труда.

К требованиям системы дополнительного профессионального образования следует отнести:

– обеспечение массовости подготовки кадров;

– минимизацию издержек обучения за счет использования современных технологий подготовки;

– обеспечение минимального периода отрыва работника на время обучения от основной работы;

– непрерывность процесса подготовки кадров за счет регулярного участия работников в программах обучения и непрерывной актуализации информации в предметной области;

– индивидуализацию обучения.

На основе интеграции федеральных и региональных финансовых, интеллектуальных, материально-технологических и информационно-телекоммуникационных ресурсов, создания единой информационной образовательной среды в сфере туризма открывается доступ к образовательным ресурсам, возрастает мобильность слушателей, получает новый импульс обучение, построенное по модульному принципу, дистанционное образование.

Высокая активность на рынке образовательных услуг дает возможность сделать выбор в пользу образовательных инновационных программ (мобильное образование), которые используют современные технологии, формы и методы обучения.

«Мобильное учение» — это когда обучающийся не обязан находиться в аудитории, а может самостоятельно выбирать способ обучения, используя преимущества, которые предоставляют современные технологии» [2].

В последние годы сформировалась тенденция модернизации образовательных программ на основе компетентностной модели выпускника. Страны-участницы Болонского процесса: Бельгия, Дания, Венгрия, Ирландия, Италия, Испания, Швеция и Великобритания создали образовательные системы на основе этого подхода [3].

Основными требованиями к содержанию образовательных программ ДПО являются:

– соответствие квалификационным требованиям;

– преемственность по отношению к ФГОС;

– ориентация на инновационные образовательные методы, технологии и средства обучения;

– соответствие правилам оформления программ ДПО;

– соответствие содержания программ видам ДПО.

Вместе с тем, проблема перехода на новую модель высшего образования в сфере туризма усложняется необходимостью согласования ряда задач.

На межгосударственном уровне — отработка и согласование моделей на предмет соответствия Национальным Рамкам Квалификаций с мета-структурами.

На уровне образовательного учреждения ВПО — системная реализация стратегических и оперативных преобразований учебного процесса на основе ресурсного подхода.

На уровне структурного подразделения вуза (творческого коллектива) — создание и совершенствование информационно-методического обеспечения перехода на ком-петентностную модель, включая разработку практикоориентированных программ.

Практикоориентированные программы дадут возможность объективно оценивать результаты и ход образовательного процесса, а также формировать требования к учебному процессу в соответствии с запросами работодателей. Требования к повышению качества подготовки специалистов сферы туризма, к оптимизации учебного процесса предопределили необходимость поиска инновационных форм и методов обучения.

На наш взгляд, инновационная образовательная программа дополнительного профессионального образования должна состоять из трех модулей:

– теоретической подготовки;

– практики в отраслевых организациях;

– стажировки в ведущих организациях отрасли, в том числе и зарубежных.

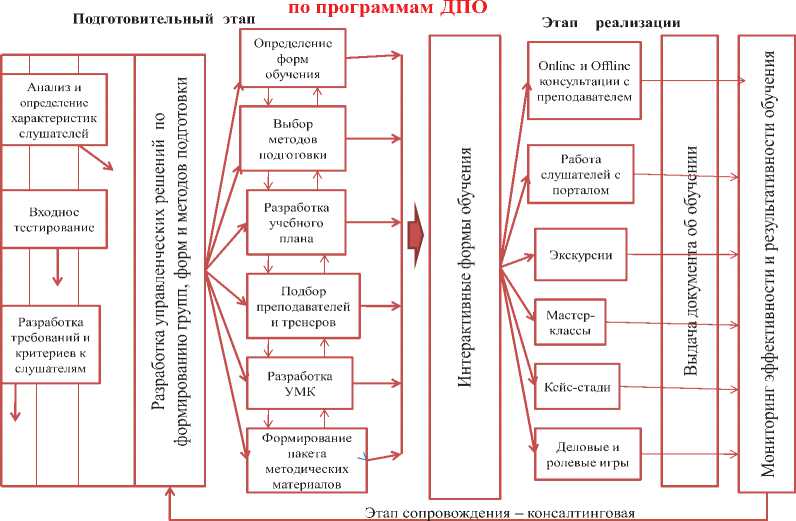

В целях создания современного образовательного продукта построена универ- ситетская модель управления системой подготовки и поддержки обучения слушателей на программах ДПО, а также сопровождение их текущей деятельности, основанной на использовании современных образовательных технологий.

В рамках модели выделены три этапа: – подготовительный процесс, включающий разработку планируемой программы обучения и принятие решений по реализации программы с учетом уровня подготовки слушателей и потребностей заказчика;

– процесс реализации образовательной программы с использованием современных образовательных технологий;

– сопровождение слушателя после завершения образовательной программы и оказание консультационных услуг (рис. 3).

В настоящее время сформированы условия для быстрого и гибкого реагирования системы профессионального образования на знание потребностей экономики, туристского рынка и запросы рынка труда, что включает возможность постоянного повышения квалификации и переподготовки кадров, интеграцию системы непрерывного профессионального образования в индустрию туризма и сервиса.

Решение поставленных задач может оказать существенное влияние на изменение социально-экономической ситуации в стране и привести к повышению роли непрерывного профессионального образования, несмотря на изменения нормативной базы, существенно ограничивающей возможности функционирования системы ДПО.

Формирование новой парадигмы профессионального образования (Концепция непрерывного образования, модульность программ подготовки и новые дистанционные формы обучения) позволяют выделить основные принципы развития профессионального образования — его непрерывность, преемственность между уровнями образования и непрерывное совершенствование в рамках ДПО.

Учитывая то, что в системе формального образования обучающиеся получают знания, но не получают навыков в том объеме, который требует рынок труда, получаемое до 25 лет образование является фундаментальным, но не «судьбоносным», задача адаптации в обществе и приобретения «современных и актуальных знаний» возлагается на дополнительное образование — наиболее мобильную часть профобразования.

Переход от концепции «образование на всю жизнь» к стратегии «образование через всю жизнь» означает, что усиливается роль непрерывного образования, а следовательно, и дополнительного профессионального образования как его части [4]. Немаловажным является и тот факт, что каждому человеку предоставляется возможность социально адаптироваться в условиях постоянно изменяющегося рынка труда, подстроиться под его потребности путем выстраивания индивидуальной образовательной траектории.

Созданные условия для самореализации граждан в течение всей жизни, на основе системы непрерывного образования (внедрение национальной квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций и др.) позволяют максимально использовать человеческий капитал. Для этого необходимо обеспечить равные условия доступа всех желающих к образовательной инфраструктуре.

По прогнозным оценкам, учитывая стремительность девальвации знаний и профессиональных компетенций, в ближайшее время планируется переход к концепции множественности профессий. Уже сегодня человек вынужден несколько раз за свою жизнь менять профессии, и образование не может ограничиваться лишь тем, чтобы давать одну какую-то специальность на всю жизнь: оно должно развивать

Модель управления системой подготовки и поддержки обучения слушателей

деятельность

Рис. 3. Модель управления системой подготовки и поддержки обучения слушателей по программам ДПО

способности каждого человека к формированию новых компетенций, способности адаптации к социально-экономическим изменениям общества и как следствие к смене профессий в течение жизни.

В современных экономических условиях система дополнительного профес- сионального образования должна обеспечивать непрерывную, качественную и доступную подготовку кадров, ориентированную как на текущие запросы хозяйствующих субъектов, так и на перспективные потребности инновационного развития страны.

Список литературы Возможности и ограничения на пути развития дополнительного образования в сфере туризма

- Тапилина B. C. Социально-экономическая дифференциация и здоровье населения России. ЭКО. 2002. № 2. С. 114-124.

- http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 (дата обращения: 12.11.2010).

- http://www.scotland.gov.uk/Publications/2004/09/19908/42706 (дата обращения: 04.06.2011).

- Мосичева И. А. Реализация программы ДПО в условиях совершенствования нормативной базы профессионального образования//Высшее образование в России. 2011. № 8-9. С. 3-6.