Возможности и проблемы цифровизации высшего образования

Автор: Иванова Оксана Васильевна, Мороз Ирина Николаевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Дидактика высшей школы

Статья в выпуске: 5-6, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются современное состояние развития процесса цифровизации в системе высшего образования в России и место информационно-цифровых технологий в образовательной среде университета. Выделены основные проблемы, с которыми высшие образовательные учреждения сталкиваются в процессе внедрения данных технологий: отсутствие необходимого уровня доступа к технологиям, неготовность преподавательского состава и студентов к обучению с их применением, неумение работать и учиться в режиме онлайн, низкая эффективность онлайн-обучения и недостаточно высокий уровень качества онлайн-курсов. Представлены результаты опроса студентов, отражающие основные проблемы процесса цифровизации.

Цифровая грамотность, цифровизация, информационно-цифровые технологии, онлайн-обучение, онлайн-технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/148324873

IDR: 148324873 | УДК: 378.81 | DOI: 10.18137/RNU.HET.22.05-06.P.030

Текст научной статьи Возможности и проблемы цифровизации высшего образования

можности, но и широкий спектр проблем, с которыми мы никогда не сталкивались и даже не подозревали о них. Как любое новшество цифровизация требует тщательного изучения, необходимы взвешенные решения о целесообразности внедрения ЦТ.

Одной из проблем цифровизации образования в России, безусловно, является техническое оснащение учебных заведений. Также необходимо обеспечить готовность как обучаемых, так и обучающих к использованию новых тех- нологий. Под готовностью мы понимаем умения и навыки работы с техническими устройствами, использования их потенциала в полном объеме, а также психологическую готовность к работе в цифровой среде. Опыт показал, что готовность обучаемых в целом оказывается гораздо выше готовности обучающих. Это закономерно – современные дети растут в окружении гаджетов и технологий и легко ориентируются в них [1, с. 8].

Чтобы сформировать в вузах эффективную образовательную сре- ду, способствующую прочному усвоению обучающимися знаний, становлению готовности применять их на практике и развитию творческих способностей, необходимо уделить внимание подготовке преподавателей не только в плане технической грамотности, но и в смысле отношения. Отношение большинства преподавателей к ЦТ как к «неизбежному злу» объясняется «старением» педагогического состава вузов [2]. У ряда педагогов проявляется настороженное отношение к нововведениям, особенно в том случае, когда они вводятся без учета их профессиональной и личностной готовности. Важно помнить, что машины никогда не смогут заменить личность и опыт педагога и не увлекаться чрезмерным использованием ЦТ, бережно относится к ценному педагогическому опыту.

Еще одно направление создания эффективной образовательной среды вуза – совершенствование содержания онлайн-курсов. Сейчас многие из них построены по принципу «быстро и максимально просто» и не ориентированы на конкретную аудиторию. Тесты к ним составлены с целью проверки минимальных знаний и не стимулируют студента углубиться в изучение материала, задать интересующие его вопросы. Часто у таких онлайн-курсов нет сопровождающего лица, ответственного за ход обучения. В результате мы сталкиваемся с профанацией обучения – студенты проходят весь курс за один день, не вникая в суть изучаемых проблем и не просматривая видеоматериалы по изучаемым темам. Необходимо пересмотреть подходы к организации онлайн-обучения и усовершенствованию технологии создания онлайн-кур-сов, чтобы студенты могли извлечь из них максимальную пользу и при помощи самостоятельной поисковой работы углубить свои знания [8, с. 18].

Для этого нужно формировать у студентов критическое мышление, умение выбирать информацию в условиях потока недостоверных данных. Главная особенность нашего образования в его воспитательном потенциале, которым обладает только высококлассный преподаватель, не только передающий знания, но и развивающий творческие способности и личностные качества обучаемых [1, с. 19].

Изменения в сфере образования проходят те же этапы, что и в других областях деятельности – от оцифровки (перевода в цифровой формат, например, учебных материалов) через цифровизацию (переведенные в цифровой формат данные и операции используются для оптимизации и облегчения учебного процесса) к цифровой трансформации (более глубокому процессу создания и реализации принципиально новых стратегий) [4, с. 67].

Неизменной задачей образования, решению которой должна способствовать цифровизация, является развитие интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся. В этой связи закономерно возникает вопрос о характере влияния цифровизации образования на развитие данных способностей. Важнейшей особенностью познавательной деятельности современных студентов является то, что она осуществляется в условиях доступности самой разнообразной информации, легкости ее поиска. Это оказывает влияние на ее мотивационный, целевой и операционный компоненты [5, с. 92–93].

С одной стороны, доступность информации и легкость обладания ею (доступ к электронным библиотекам, возможность участия в вебинарах и конференциях и др.) открывают практически безграничные возможности для познания чего-то нового. С другой стороны, как отмечает А.А. Голованова, эта же легкость добывания информации приводит к «обесцениванию знания, которым владеет субъект. Зачем прикладывать усилия, чтобы эффективно запомнить что-то, зачем многократно повторять, чтобы вошло в долговременную память и применять затем на практике, зачем интеллектуально напрягаться, если почти всегда можно «загуглить в яндексе»» [6, с. 72]. В этих условиях очевидно, что только мотивированный студент, осознающий разницу между информацией и знанием и понимающий значимость знаний для осуществления успешной профессиональной деятельности в будущем, выберет путь, который традиционно представлен этапами «восприятие – осмысление – запоминание – применение».

Познавательная деятельность современных студентов, ориентированная на доступ к информации, а не на ее усвоение, становится основой новых психологических проблем во взаимодействии студент – преподаватель. В свою очередь, по мнению многих исследователей, снижение потребности в интеллектуальном, творческом преподавателе, уход преподавателя от роли творца и искателя приведет к изменению компетенций профессорско-преподавательского состава в сторону предоставления информации, копирования, исполнения функций «сетевого администратора». Становится очевидной невозможность личного взаимодействия в образовательной деятельности преподавателя с учащимися, участие их обоих в творческом процессе познания нового в научном мире [6, с. 30; 7, с. 41].

В исследованиях, посвященных процессу цифровизации высшего образования, рассматриваются также и другие проблемы: неготовность студентов и (или) преподавателей к использованию новых цифровых технологий и инструментов, влияние новых технологий на вовлеченность студентов в образовательный процесс и неумение самостоятельно обучаться, проблемы использования онлайн-курсов и поиск новых способов эффективной проверки знаний, в том числе остаточных. К сожалению, как показывает практика, зачастую студенты не обладают навыками самостоятельного обучения, самоконтроля, осуществления критического подхода к информации [9, с. 15].

Однако мы понимаем, что отказаться от цифровизации невозможно и неправильно, необходимо научиться извлекать из нее максимальную пользу и выработать траекторию внедрения ЦТ в систе-

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ му высшего образования с учетом специфики вузов, образовательных направлений, уровня подготовки преподавателей и студентов и запросов обучающихся. С целью выявления преимуществ и недостатков процесса цифровизации нами было проведено анкетирование среди студентов. Задачи этой работы связаны с поиском ответов на вопросы: понимают ли студенты, что такое цифровизация, насколько легко им дается освоение ЦТ, с какими трудностями они сталкиваются.

В рамках исследования 120 студентам 1 и 2 курсов была предложена анкета, которая содержала следующие вопросы: «Что такое цифровизация в целом?», «Каковы, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки цифровизации в системе образования?»

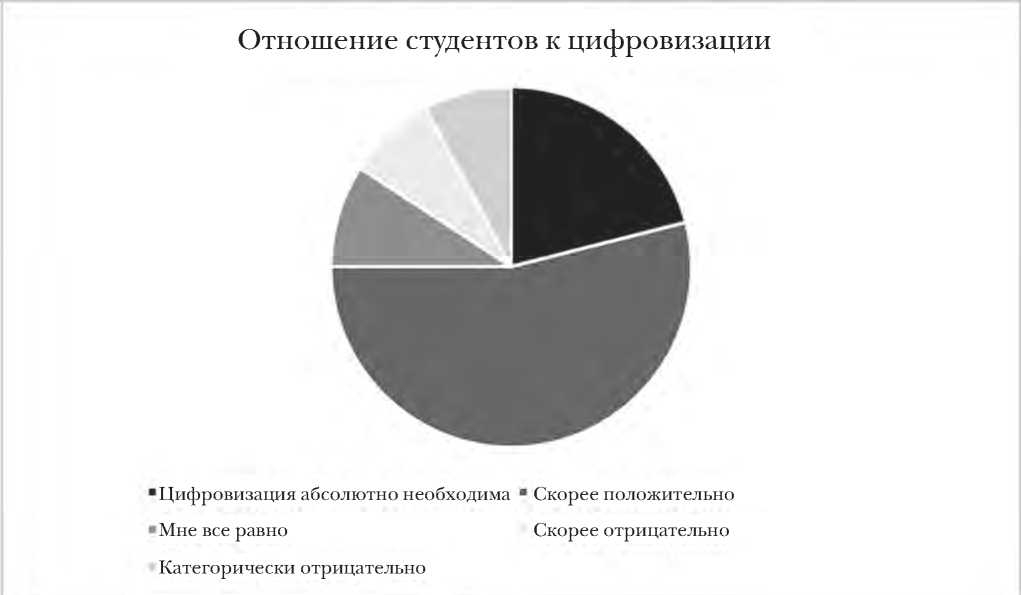

Также респондентам было предложено оценить свое отношение к цифровизации по 5-балльной шкале от «цифровизация абсолютно необходима» (5 баллов) до «отношусь категорически отрицательно» (0 баллов).

В результате анализа анкет было выявлено, что 39 % респондентов относится к цифровизации положительно, еще 21 % – скорее положительно, отрицательное отношение отметили всего 12,5 %. Таким образом, цифровизацию поддерживает 60 % студентов (см. Рисунок).

Было выявлено, что студентами вкладывается разное содержание в данное понятие. Так, некоторые обучающиеся не воспринимают цифровизацию как масштабный процесс и рассматривают ее в отдельных проявлениях, затрагивающих их личные интересы (перевод на дистанционное обучение, необходимость дистанционно принимать участие в конференциях, обращаться к электронным ресурсам и выполнять домашние задания в формате онлайн, знакомство с системой прокторинга). Другие отмечают, что цифровизация – необратимый процесс, который охватил все сферы жизни и потому касается не только образования, но и будущей работы. Данная группа студентов считает необходимым внедрение ЦТ в образовательный процесс, так как это приближает их к реалиям будущей профессии. Они отмечают, что цифровизация закладывается не только в способы передачи информации, но меняет всю структуру образовательного процесса и его характер, меняя подход к обучению, взаимоотношения преподавателя со студентами и делая образование доступным для студентов из разных точек мира. Цифровизация влияет и на материально-техническое обеспечение, организацию учебного процесса, систему оценивания, распределение учебной и преподавательской нагрузки. Поэтому они считают, что цифровизация коренным образом изменит будущее, психологию личности, рынок труда и процесс коммуникации, а потому видят больше опасностей и глобальных изменений, которые влечет за собой цифровизация.

Среди основных недостатков процесса цифровизации студенты отмечают: доступность личных данных и опасность нарушения

Рисунок. Отношение студентов к цифровизации

конфиденциальности, отсутствие обратной связи от преподавателей, сложность психологического восприятия учебного материала, сокращение личного взаимодействия, которое приводит к потере круга друзей и академического общения. Также респонденты говорят о негативном влиянии компьютера на здоровье и низком качестве многих онлайн-курсов, об отсутствии у них должного уровня подготовки для освоения цифровых программ и необходимого технического оборудования.

В качестве достоинств цифровизации студенты выделяют доступность образования для обучающихся из самых отдаленных мест, возможность обучения в нескольких университетах, в том числе за границей, освоение новых навыков, связанных с цифровыми ресурсами, доступность информации, легкость ее использования, увлекательную форму подачи информации.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что сегодня циф- ровизация представляется как один из факторов совершенствования системы образования. Кроме непосредственного влияния на эффективность учебного процесса, ЦТ предоставляют ряд косвенных преимуществ, в частности, оптимальное использование времени для более эффективного формирования у обучающихся ключевых компетенций. Благодаря цифровизации образовательный процесс становится более персонализированным, доступным и гибким. Это, в свою очередь, обеспечивает комфортные условия для самообучения, эффективного развития и карьерного роста. Однако до сих пор существует ряд недостатков, о которых необходимо говорить и постепенно устранять их, так как цифровизация охватила далеко не все образовательные учреждения, встречает сопротивление со стороны преподавательского состава и студентов.

Проведенный нами опрос подтвердил, что большая часть сту- дентов готова к новому этапу развития учебных технологий, однако они обладают недостаточным объемом знаний и не до конца понимают всю сложность и многосторонность цифровизации образования. Это влияет на их вовлеченность в учебный процесс. Многие студенты не имеют необходимого технического оборудования, чтобы можно было полностью перейти на онлайн-обучение.

Проведенное исследование подтвердило актуальность изучения проблем цифровизации образовательного пространства и доказало необходимость дальнейшего изучения существующих проблем и поиска способов их решения. В частности, необходимо найти более эффективные пути внедрения в образовательную среду вузов ЦТ как комплекса инструментов, оптимизирующих образовательный процесс, обеспечивающих персонализацию обучения и автоматизацию рутинных образовательных процессов.

Список литературы Возможности и проблемы цифровизации высшего образования

- Вербицкий А.А. Цифровое обучение: проблемы, риски и перспективы // Электронный научно-публицистический журнал "HomoCyberus". 2019. №1(6). URL: http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_.

- Воинова О.И., Плешаков В.А. Личность и киберсоциум: становление киберсоциальности и классификация людей по степени интегрированности в киберсоциум // Электронный научно-публицистический журнал "Homo Cyberus". 2018. № 1(4). URL: http://journal.homocyberus.ru/personality_and_cybersoci.

- Двенадцать решений для нового образования / Официальный сайт Высшей школы экономики. URL: https://www.hse.ru/twelve/.

- Малошонок Н.Г. Взаимосвязь использования Интернета и мультимедийных технологий в образовательном процессе со студенческой вовлеченностью // Вопросы образования. 2016. № 4. С. 59-83.

- Минина В.Н. Цифровизация высшего образования и ее социальные результаты // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2020. Т. 13. Вып. 1. С. 84-101. URL:.

- Психология и педагогика контекстного образования: коллективная монография / Под научн. ред. А.А. Вербицкого. М.: СПб.: Нестор-История, 2018.

- Рыбакина Н.А. Компетентностно-контекстная модель обучения и воспитания в общеобразовательной школе // Образование и наука. 2017. Т. 19, № 2. С. 31-50.

- Стариченко Б.Е. Цифровизация образования: реалии и проблемы // Педагогическое образование в России. 2020. № 4. С. 16-26.

- Строков А.А. Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Вестник Мининского университета. 2020. Т. 8, № 2. С. 15.