Возможности и риски развития государства в эпоху цифровизации

Автор: Гордиенко М.С.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence

Рубрика: Теория и история права

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В современном мире цифровая трансформация стала основой для значительных изменений во всех сферах общественной жизни. Процесс цифровизации охватывает экономику, политику, социальные институты и культуру, также стал решающим фактором, определяющим развитие государств и обществ. Для управления этим процессом необходимо не только понимать, какие перспективы и вызовы содержат цифровые технологии, но и уметь находить оптимальные стратегии их использования и регулирования в целях устойчивого и гармоничного развития России.

Цифровизация, развитие, возможности, риски, цифовые технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/148331492

IDR: 148331492 | УДК: 342.1:004 | DOI: 10.18101/2658-4409-2025-2-36-42

Текст научной статьи Возможности и риски развития государства в эпоху цифровизации

Гордиенко М. С. Возможности и риски развития государства в эпоху цифровизации // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2025. Вып 2. С. 36–42.

Цифровые технологии прошли сложный и многоэтапный путь развития, на каждом этапе которого были прогрессивные открытия и изменения, влияющие на общество и его устройство. Этапы кратко перечислены в таблице 1, охарактеризуем более подробно каждый из них [1].

В 1950–1960-е годы в связи с появлением первых электронно-вычислительных машин началась автоматизация, что значительно ускорило вычислительные процессы в науке, промышленности и военном деле. Такой процесс положил старт новому технологическому витку, который позволил накапливать большие массивы данных для реализации системного подхода к обработке информации.

Следующий этап в 1970–1980-е годы характеризуется развитием информационных систем и баз данных, позволивших хранить и анализировать значительные объёмы данных. Данное обстоятельство сыграло важную роль в создании систем управления ресурсами и корпоративных информационных систем, что оптимизировало бизнес-процессы и стимулировало рост экономической эффективности в разных отраслях, а значит, и рост ВВП страны.

В 1990-х годах интернет и веб-технологии коренным образом изменили способы коммуникации и сделали доступ к информации более доступным. Это вызвало моментальный обмен данными, породив такие сферы, как электронная коммерция в частном секторе экономики.

Таблица 1

Генезис развития цифровых технологий и их функционала

|

Период |

Описание |

|

1950–1970 гг. |

Появление первых компьютеров и автоматизация управления. Были созданы первые ЭВМ, которые позволили автоматизировать вычислительные процессы и обработку данных, повысив эффективность в науке, военном деле и промышленности |

|

1970–1990 гг. |

Разработка информационных систем и баз данных. Эти системы позволили хранить и обрабатывать большие объёмы информации, способствовали развитию корпоративных информационных систем и ERP, повышая организацию бизнес-процессов |

|

1990–2000 гг. |

Внедрение интернета и веб-технологий. Появление интернета изменило коммуникации и доступ к информации, открыв новые возможности для обмена данными, электронной коммерции и глобального взаимодействия |

|

2000–2010 гг. |

Расширение электронного правительства и цифровых услуг. Государства начали активно внедрять онлайн-сервисы, такие как налоговые декларации и электронные торги, повышая эффективность и прозрачность государственных процессов |

|

2010–2020 гг. |

Массовое распространение мобильных технологий. Смартфоны и приложения сделали цифровые технологии доступными для массового пользователя, приведя к новым бизнес-моделям, включая мобильную коммерцию и социальные сети |

|

С 2020-х годов по настоящее время |

Искусственный интеллект, блокчейн и «умные города». Современные технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и интернет вещей, активно внедряются, что способствует повышению качества городской жизни и управления |

Источник: составлено автором

2000-е годы стали периодом активного внедрения электронного правительства и цифровых услуг в сфере государственного управления. Цифровизация государственных услуг не только сделала взаимодействие с гражданами удобнее, но и повысила прозрачность и подотчетность государственных процессов.

С развитием мобильных технологий в 2010-е годы произошёл очередной этап цифровой трансформации. Смартфоны и мобильные приложения сделали цифровые технологии доступными широким слоям населения, породив новые бизнес-модели, такие как мобильная коммерция и социальные сети, что изменило характер взаимодействия между гражданами и организациями. Появившийся Интернет 2.0 стал адаптироваться под конкретного пользователя.

На рубеже 2020-х годов произошел новый скачок в связи с появлением таких технологий, как искусственный интеллект, блокчейн и интернет вещей. Перечисленные технологии начали активно внедряться в систему «умных городов» для улучшения городской среды и инфраструктуры, повышения качества жизни населения в условиях крупных агломераций.

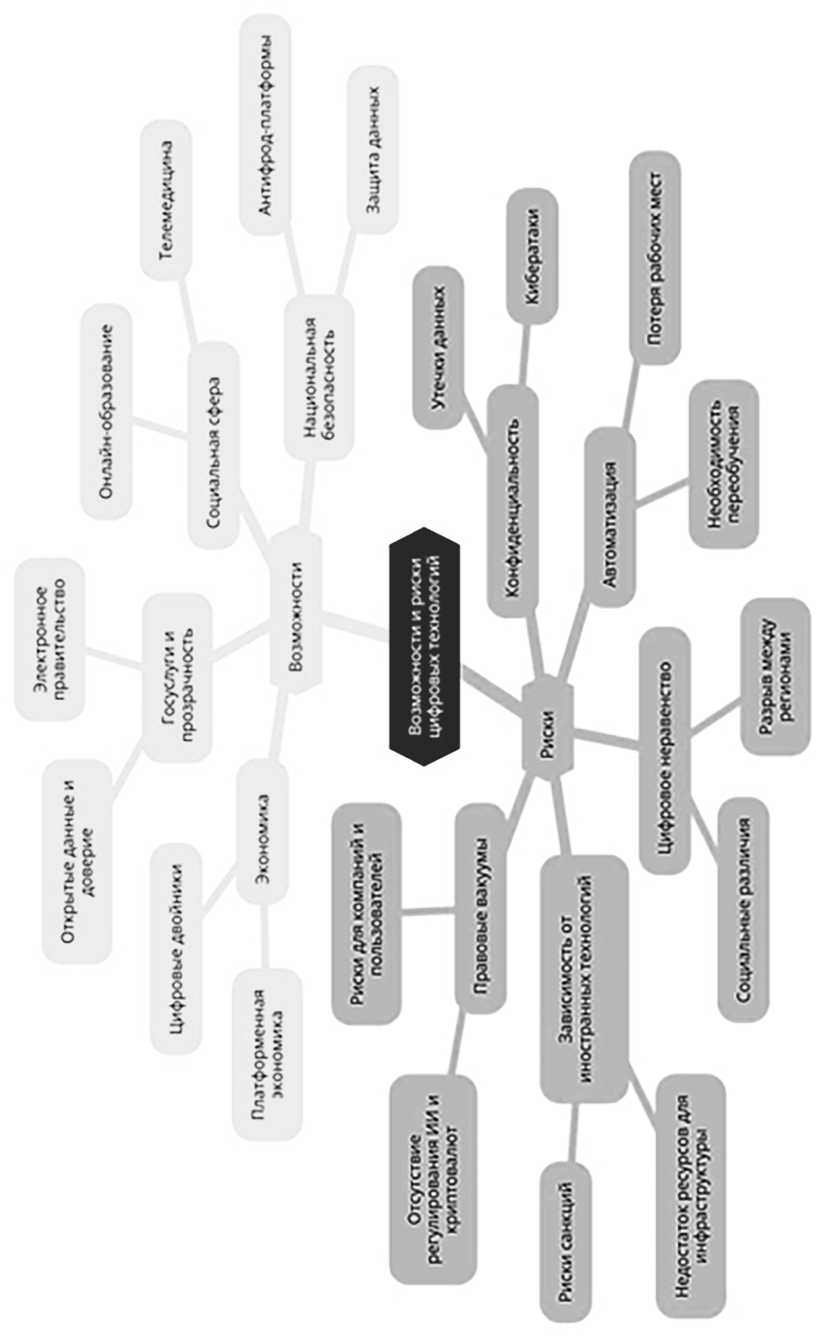

Представленные виды цифровых технологий содержат в себе как обширный перечень возможностей, так и определенные риски. В общем виде они представлены на рис. 1, рассмотрим их подробнее.

Современная цифровизация предоставляет обширный потенциал возможностей как для государства — управляющей системы, так и для общества в целом. Одна из ключевых возможностей — повышение качества государственных услуг — реализуется благодаря созданию электронных платформ для их предоставления. Например, электронное правительство (портал Госуслуг) обеспечивает оперативный доступ к государственным сервисам и значительно снижает административные издержки.

Цифровые технологии также способствуют увеличению прозрачности и подотчетности государственных органов. Публикация открытых данных позволяет гражданам анализировать деятельность власти, что ведет к формированию открытого общественного диалога и улучшает уровень доверия к государственным институтам. Заметим, что ввиду известных событий открытость данных не является первостепенной, что вполне понятно, поскольку приоритетом является безопасность государства и принимаемых им решений.

Экономические возможности цифровизации также значительны. Развитие платформенной экономики и цифровых экосистем обусловливает открытие новых рынков и стимулирует инновации. Цифровые двойники, например высокоточные модели геологических и промышленных объектов, позволяют улучшить управление ресурсами и снизить издержки в рамках конкретных производств.

Социальная сфера также получает выгоду от цифровизации. Благодаря цифровым технологиям расширяется доступ к медицинским и образовательным услугам, которые становятся более адресными. Телемедицина, например, позволяет оказывать медицинскую помощь удалённым регионам, а онлайн-образование позволяет обучаться независимо от местоположения.

В условиях роста угроз национальной безопасности цифровые технологии открывают новые возможности для предотвращения киберугроз. Современные аналитические системы и антифрод-платформы (например, ГосСОПКА) позволяют оперативно реагировать на попытки мошенничества и поддерживать высокий уровень защиты данных.

Как мы уже отметили ранее, несмотря на значительные преимущества, цифровизация связана и с рисками. В условиях массового сбора данных возникает проблема сохранения конфиденциальности и защиты информации. Утечки данных и кибератаки представляют угрозу как для отдельных лиц, так и для целых государств, что требует внимания к кибербезопасности.

Проблема цифрового неравенства также становится все более острой. Неравномерное распределение доступа к интернету и цифровым технологиям приводит к росту социального разрыва, особенно между городскими и сельскими регионами, что усиливает и без того существующую дифференциацию.

Автоматизация и искусственный интеллект в некоторых отраслях могут привести к массовой потере рабочих мест. Автономные транспортные системы и роботизация производства постепенно заменяют труд людей, что ставит перед обществом задачу переобучения работников и адаптации к новым условиям.

Источник: составлено автором

Технологическая зависимость от иностранных поставщиков создает угрозу для национальной безопасности. В условиях геополитической напряженности и санкций страны, которые используют зарубежное оборудование и программное обеспечение, сталкиваются с нехваткой ресурсов для поддержания критически важной инфраструктуры. Именно поэтому важно импортозамещение.

Существующий законодательный механизм также часто отстает от быстро-меняющихся технологий, создавая правовой вакуум. Отсутствие четких регуляторных норм для таких областей, как криптовалюты и искусственный интеллект, создаёт потенциальные риски как для пользователей, так и для компаний, разрабатывающих новые продукты.

Для успешного использования потенциала цифровых технологий требуется комплексный подход к управлению рисками [2]. Важным принципом является обеспечение многоуровневой безопасности, что подразумевает внедрение технических, организационных и правовых мер для защиты цифровой инфраструктуры. Государство должно стремиться к адаптивности, особенно в вопросах законодательства, должно быстро реагировать на технологические изменения и учитывать возможные перспективы развития. Инвестиции в образование и подготовку кадров также играют ключевую роль, так как формирование квалифицированной рабочей силы является залогом успешного адаптирования общества к цифровым переменам.

Сокращение цифрового неравенства требует развития инфраструктуры, особенно в отдаленных регионах, где доступ к интернету остается ограниченным. В совокупности это создает предпосылки для равного участия всех граждан в цифровой экономике и общественной жизни.

Таким образом, цифровая трансформация открывает перед обществом и государством новые перспективы и возможности, которые при правильном использовании могут способствовать значительному социально-экономическому росту. Однако для успешного применения цифровых технологий необходимо учитывать и возникающие риски, связанные с конфиденциальностью, безопасностью и социальным неравенством. Баланс между стимулированием применения цифровых инноваций и управлением рисками является наиболее сложной управленческой задачей, которую приходится решать органам исполнительной и законодательной власти. При этом для эффективного решения данной задачи важно опираться на ключевые принципы и законы, которые являются основанием для оценки устойчивости и оптимального управления любыми системами. Кратко охарактеризуем их.

Прежде всего для оценки устойчивости системы важно учитывать аксиому, утверждающую, что стабильность и надежность любой системы определяется ее наиболее уязвимым элементом. Аксиома указывает на необходимость анализа слабых звеньев, которые могут привести к общей нестабильности или снижению эффективности функционирования всей системы. Подобный анализ требует применения методов идентификации, оценки и устранения уязвимостей, для того чтобы минимизировать риски и повысить устойчивость системы к внутренним и внешним воздействиям. Важно отметить, что в сложных социальных системах с высокой степенью интеграции влияние одного слабого элемента может иметь нелинейные последствия, оказывая значительное влияние на функционирование системы в целом.

Закон Винера — Шеннона — Эшби [3] гласит, что управляющая система должна обладать мощностью и сложностью, превосходящими управляемую систему. Утверждение основывается на концепциях кибернетики и теории информации и подчеркивает необходимость наличия адекватного уровня ресурсов и инструментов у управляющей системы для поддержания контроля и адаптивности. Система управления должна быть способной реагировать на изменения в управляемой системе, а также на случайные или предсказуемые изменения внешней среды. Например, в экономической системе государственные или корпоративные управленческие структуры должны быть достаточно сложны и развиты для поддержки и регулирования экономических процессов и предотвращения кризисов. Несоответствие между сложностью управляющей и управляемой системы может привести к снижению эффективности процесса контроля, что, в свою очередь, угрожает стабильности всей системы в целом.

Закон Анохина — Бира [4] акцентирует внимание на необходимости опережающего прогнозирования в системе управления, утверждая, что управляющая система должна быть способной прогнозировать развитие управляемой системы и учитывать возможные изменения внешней среды. Опережающее прогнозирование является важным элементом стратегического управления, так как позволяет заблаговременно определять угрозы и возможности, что способствует своевременной корректировке управленческих решений. Применение этого закона особенно важно в условиях высокой неопределенности и динамично изменяющихся внешних факторов, например в условиях глобальных кризисов или технологических прорывов. Методы предсказательного анализа, такие как сценарный анализ и моделирование, играют ключевую роль в адаптивном управлении, позволяя минимизировать негативные воздействия и укреплять конкурентные позиции системы. Например, компании, предсказывающие технологические тренды и адаптирующие свои бизнес-модели под эти тренды, оказываются более устойчивыми к кризисам и быстрее адаптируются к изменениям на рынке.

Таким образом, для обеспечения эффективного управления рисками и усиления возможностей необходимо интегрировать все перечисленные принципы в процесс управления цифровизацией, при этом формируя стратегически устойчивую систему с высокой адаптивностью и устойчивостью к изменениям.