Возможности метода портретирования при формировании образа социальной группы

Автор: Гужавина Т.А., Макарова С.П.

Журнал: Социальное пространство @socialarea

Рубрика: Социокультурные исследования

Статья в выпуске: 1 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

В центре внимания авторов статьи находится такой способ представления результатов социологического исследования, как социальный портрет. Портретирование все более активно используется и становится все более востребованным посредником между специалистами и различными потребителями продуктов научно-исследовательской деятельности. Этот метод применяется во многих отраслях науки, в том числе в социологии. Портретирование при создании образа социальной группы позволяет решить целый спектр исследовательских задач. Особенность метода состоит в том, что создатели портрета могут добавлять свое видение, уточняя предметное поле исследования, конкретизируя возможности и ограничения. Однако это создает определенные трудности в его применении. Процесс институционализации этого способа обработки и представления результатов исследования в сфере социологии далек от завершения: открытым является вопрос о сущности социального портрета, вариативны его определения и индикаторы, не систематизированы ключевые характеристики. Благодаря слабой формализованности процедура выстраивания портрета обеспечивает каждого портретиста возможностью подбирать свою стратегию написания, ракурс итогового образа, глубину прорисовки и пр. Чем качественнее получается образ и лучше в нем сочетаются требования универсальности и узнавания, тем больше возможностей для практического применения он создает. Тем не менее использование портретирования как исследовательского метода требует соблюдения определенных принципов и процедур. Цель работы в попытке на основе обобщающего анализа опыта применения метода в различных исследованиях уточнить и доработать методику построения социального портрета. Выделены основные принципы построения социального портрета, показаны его возможности. Представлен опыт построения социального портрета на основании уточненной методики. В качестве объекта выбраны женщины-активистки, обладающие социальным капиталом высокого уровня

Социальный портрет, индикаторы, социальная группа, группы носителей социального капитала, социальный капитал, женщина-активистка

Короткий адрес: https://sciup.org/147251373

IDR: 147251373 | УДК: 316.353 | DOI: 10.15838/sa.2025.1.45.4

Текст научной статьи Возможности метода портретирования при формировании образа социальной группы

Среди исследовательских задач в большинстве проектов можно обнаружить необходимость описания параметров изучаемого объекта. Социологи, имея дело с социальными сообществами различного масштаба, обычно характеризуют их по социальнодемографическим признакам, добавляя порой другие характеристики, с целью создания некоего образа наблюдаемой группы. Этот образ представляет своего рода портрет, отражающий основные черты изучаемой группы. Тем не менее можно констатировать, что в настоящее время в научном сообществе отсутствует однозначная и точная отнесенность формирования социального портрета к категории способов (методов, приемов, технологий) изучения социума, несмотря на то, что такой подход к обобщению и представлению результатов социологического исследования уже активно используется в значительном количестве публикаций. Многие работы отличаются качественной методологической проработкой, обоснованным выбором индикаторов и контуров создаваемого образа, что делает их достаточно интересными для последователей. В связи с этим внимание в данной статье сосредоточено на социальном потрете как удобном и наглядном способе представления результатов изучения различных социальных групп.

Отличаясь наглядностью, «выпуклостью» создаваемых образов, портретирование используется не только в научных разработках, как следствие, моделируются социальные портреты потребителей услуг, профессиональных групп, территориальных сообществ и т. п. Создаваемые портреты становятся эмпирической базой для принятия обоснованных управленческих решений в различных сферах.

Теоретические основы исследования

Зарождение замысла создания социального портрета в социологии не освещается в научных публикациях. Вместе с тем, полагаем, что заимствование идеи создания социального портрета социологами вполне можно проследить от традиции создания портрета в изобразительном искусстве. Наиболее аргументированным будет обращение к портретам Ренессанса, в которых наблюдается стремление показать внутренний мир и социальный статус изображаемой личности, что начинает считаться не менее важным, чем сходство с оригиналом1.

Ученые склонны в качестве теоретикометодологической основы портретирования рассматривать «идеальные типы» М. Вебера (Вебер, 2014). Идеальные типы действий, являющиеся обобщенной конструкцией, вполне можно расценивать в качестве модели или трафарета, с которым происходит сличение реальных поведенческих проявлений в социуме. Продолжением веберовского подхода служат суждения Н.В. Бородиной, И.И. Украинцевой и А.Л. Ховяковой о не- обходимости фиксировать наиболее общие и устойчивые – «усредненные» – признаки исследуемого объекта, реализующего определенную модель поведения (Бородина и др., 2017).

Полностью разделяя обоснованность такого подхода, предположим, что многие исследователи при работе над темами, затрагивающими стратификацию общества или изучающими отдельные социальные группы, не ставя перед собой цель портретирования, могут обеспечивать заинтересованных в создании социальных портретов эмпирической базой. Так, например, исследования Т.И. Заславской социальных страт или прекариата Ж.Т. Тощенко содержат значительный объем фактических данных, характеризующих эти группы. В то же время мы отчетливо осознаем, что представленных в данных работах сведений может быть недостаточно для формирования полноценного социального портрета.

На этом этапе рассуждений особенную актуальность приобретает вопрос о сущности социального портрета и его ключевых характеристиках. На настоящий момент не удалось обнаружить единого исчерпывающего определения, авторы в своих публикациях предпочитают акцентировать внимание только на значимых для них признаках.

При формировании собственно трактовки социального портрета как метода исследователями отмечается чаще всего следующее: важность «интегрированного описания»2, «системной характеристики» основных свойств изучаемого объекта (Плотникова и др., 2008), подчеркивается важность обобщений, позволяющих на основе предварительного анализа, синтезируя в единый комплекс отдельные качества, создать целостный образ. Вместе с тем отмечается, что портрет будет отличаться незавершенностью, т. к. детальная «прорисовка» при составлении итогового универсального образа будет противоречить общему замыслу (Арон, 1992). Упрощенной видится трактовка Б.Г. Ушакова, которая, по сути, сводит портрет к социальному статусу, представленному в несколько фрагментированном виде (Ушаков, 1996).

Предупреждая возможное недопонимание, оговоримся, что в отдельных научных публикациях помимо термина «социальный портрет» также упоминается «социологический портрет». Четких различий между ними в исследованиях не приводится, однако с опорой на косвенные признаки можно предположить, что социологический портрет в большей степени акцентирует внимание на социальном в изображаемых объектах. Иными словами, «художника» в этом портрете не столько интересует, кто перед ним или какую группу ему предстоит изобразить, ему важнее показать в этом образе отпечаток общественного влияния, последующее следование заложенным социальным ограничениям или уклонение от них.

Определение данного типа портрета, в котором сочетаются наиболее значимые существенные характеристики этого способа представления социологической информации, сформулировано в коллективном труде казанских исследователей: «Социологический портрет выступает как целостное представление социальной сущности различных объектов, таких как социальная организация, общность, класс и тому подобное, которое включает в себя систематическую характеристику элементов, его составляющих, социальных процессов, в том числе отношений, которые с ним связаны» (Ермолаева и др., 2014). Таким образом, авторы расширяют понятие портрета за границы базовых черт группы, включая в него процессы и отношения, что вполне может привести к смене объекта исследования либо к его искажению.

Впервые российские исследователи обратились к социальному портрету в России еще в 1970-е гг., что воплотилось в портрете «простого советского человека» (Голов и др., 1993). Создавая на большом количестве эмпирического материала единый образ, ученые стремились не просто описать типич- ные черты представителей различных этносов, поколений, слоев общества, но и изучить их устойчивость.

Сегодня начинающие исследователи, пробуя себя в портретировании, обращаются к уже зарекомендовавшим себя работам. Необходимо отметить социальный портрет возрастных когорт, созданный Л.А. Беляевой (Беляева, 2004), портрет учительства в одном из субъектов страны (Борисова, 1998), образы высокостатусных групп (Головачев, 1996) и потребителей медицинских услуг (Решетников, 2003). Многие интересные портреты воссоздают образ студенчества (Вишневский, 1997; Карпенко и др., 1999). В настоящий момент можно особо отметить следующие собирательные образы: обучающегося того или иного высшего образовательного учреждения, потребителя товаров (услуг), пациента, представителя профессии и т. п. Некоторые исследователи обращаются к описанию таких общностей, которые по причине многочисленности и важности для социума всегда привлекали внимание, например врачей (Кузнецова, Сергеева, 2016). Портрет мусульман Мордовии представляет результаты религиозно-этнической самоидентификации, отображает социальные установки и ценностные ориентации этой группы лиц (Агишев, 2023). Также метод позволяет создавать образы групп, выделяемых по достаточно специфическим признакам. Примером может служить опыт описания группы «недоверяющих» (Гужавина, Силина, 2018).

Безусловно, необходимо обратить внимание на цель, которую преследуют ученые, применяя такой способ представления информации. Можно констатировать существование возможности для большой вариативности: портретирование обладает потенциалом не только для обозначения общих контуров, но также располагает ресурсом для выделения специфических особенностей изображаемых субъектов, тем самым детализируя образ. Так, например, в исследовании, посвященном созданию социокультурного портрета региона цель сформулирована следующим образом: «дать концентрированную характеристику региона (субъекта РФ) как социокультурного феномена, которая будет полезна руководителям учреждений и предприятий различных уровней и профилей, политическим деятелям, социальным работникам и журналистам, научным работникам и преподавателям, студентам и аспирантам – всем, кто интересуется вопросами социального развития регионов»3. Задачу «составить целостную картину развития личности в системе образования, выявить имеющие место тенденции, направить усилия не только на преодоление, но и на предупреждение основных проблем, помочь школьникам с выбором профиля обучения» призвана решать программа мониторинговых исследований «Социально-психологический портрет выпускника» (Малая и др., 2016).

Прагматические соображения, базирующиеся на понимании практической значимости создания портретов, стимулируют различные области познания действительности, граничащие с социологией, активно обращаться к такому способу накопления знаний и решения утилитарных проблем. Аргументом в пользу суждения о том, что портретирование в смежных научных областях опирается на апробированную методологическую основу, является факт выделения существенных признаков, необходимых и достаточных для формирования портрета. В частности, отметим стремление к разработанности индикаторов при формировании портрета. Так, например, обязательными компонентами при составлении собирательного образа правонарушителя выступают семейные отношения, уровень образования, интересы и увлечения (Щеткин и др., 2009; Казицын, Миронова, 2018). Компонентами портрета пациента могут быть отношение к жизни (Чижова, Богатырев, 2015), качество жизни, наличие «техногенно нагруженной среды» (Зубко и др., 2020) и т. п. При разработке социологического портрета по бизнес-запросу представляется необходимым не столько дать развернутую характеристику реальному или потенциальному потребителю товаров или услуг, сколько акцентировать внимание на тех качествах, которые будут оказывать определяющее влияние на поведение. К их числу можно отнести пищевые привычки, хобби, предпочитаемый стиль одежды и т. п. Отметим, что такое портретирование можно рассматривать как частный случай или составной элемент маркетингового исследования, активно используемого сегодня как на этапе сегментирования рынка, так и в процессе продвижения уже имеющегося товара.

Вариантом портретирования в интересах бизнеса представляется социальный скоринг – «вид скоринга, который оценивает клиента по его социальным характеристикам и прогнозирует его поведение с помощью анализа его присутствия в социальных сетях»4. При формировании образа используются наиболее общие сведения, которые часто размещаются самим пользователем на своей странице: пол и возраст, место проживания и профессиональный статус, увлечения и т. п. Такие данные позволяют распределить исследованных пользователей в группы с позиции их «соответствия бизнесу» или потенциальной способности стать клиентом предлагаемых бизнесом товаров или услуг. Еще одной сферой, в которой создание портрета используется достаточно часто и оценивается как эффективный способ представления необходимой информации, является образование. Большинство портретов, представленных в интернете, раскрывают образ студента того или иного образовательного учреждения (Колокольникова и др., 2024). Необходимо отметить, что «точность прорисовки» портрета разнится от исследования к исследованию и может быть объяснена не только сущностью и количеством задач, но также напрямую зависеть от располагаемых данных5.

Намерение сформулировать определение, конкретизирующее социальный портрет с учетом предметной области, встречается в исследованиях крайне редко и зачастую характеризуется недостаточным количеством существенных признаков. Вероятно, для реализации конкретных прагматических целей, как, например, определение «целей и мер профилактики конкретных заболеваний» (Зубко и др., 2020), формулирование определения представляется избыточным, не приближающим к выдвинутой цели.

Вместе с тем сегодня можно найти исследования относительно новых и (или) немногочисленных социальных групп, которые стимулируют интерес своей необычностью. В этом ряду отметим социальные портреты женщин-водителей (Красичкова, Лапина, 2018), сторонников чайлдфри (Белинская, 2018), террориста6 и т. п.

При разработке инструментария необходимо крайне внимательно подходить к вопросу о сведениях, которые требуются для составления портрета. Интересное решение предложено П.О. Ермолаевой, Е.П. Носковой, М.Р. Зайнуллиной, А.И. Купцовой, A.M. Нагимовой в рамках исследования населения, когда в качестве ключевого индикатора, важного для дальнейшего формирования портрета, выступает настроение. Помимо этого, авторы при формировании целостного образа в качестве «фона» предлагают общую характеристику региона и далее на его основе уже конкретизируют «этнокультурные и социальные особенности, уровень жизни и социальное самочувствие населения, культурный потенциал (капитал)

населения, мотивацию к трудовой деятельности и экономическую активность» (Ермолаева и др., 2014).

Также на стадии формирования находится вопрос об обязательных компонентах, которые должны быть представлены в каждом социальном портрете. В публикациях можно встретить образы, достаточно сильно отличающиеся друг от друга по точности и глубине «прорисовки». Очевидно, что в каждом конкретном случае формируемый портрет, подчиняясь замыслу «художника», содержит собственные акценты, ракурсы, палитру социальнодемографических характеристик и т. п.

Все индикаторы, используемые при создании портрета, можно разделить на две смысловые категории. Первая – объективные характеристики, прежде всего социально-демографические, такие как возраст, пол, имеющееся образование и сфера занятости на момент исследования, благосостояние, место проживания и т. д. Вторая – субъективные признаки, отображающие самоидентификацию респондента, его самоот-ношение к исследуемым чертам, свойствам и состояниям, перечень которых весьма обширен и определяется рамками конкретной исследовательской задачи. Особенно ценно то, что, комбинируя данные признаки, можно выявить общие внешние и внутренние черты определенной группы, описать ее образ жизни (Гужавина, Силина, 2018).

Таким образом, по нашему мнению, социальным можно назвать такой портрет, который описывает объект исследования, будь то группа, коллектив, территориальное сообщество, на основе принципа единения общего и особенного, что достигается через представление базовых характеристик, дополненных отличительными особенностями, присущими конкретному объекту или проявляющимися в конкретных обстоятельствах.

При составлении портрета конкретный результат будет напрямую зависеть от задач исследователя, и его изобразительные способности могут ограничиваться исключительно возможностью собрать образ и гармонично охарактеризовать типичного представителя той или иной социальной группы, например, с позиции включенности в экономические отношения, отношения к религии, власти, музыкальным жанрам, поэтому конкретный ракурс готового социального портрета будет продиктован замыслом исследователя.

Таким образом, метод портретирования требует выработки определенного методологического подхода и методического инструментария. В первом случае необходимо опираться на веберовскую методологию идеального типизирования и определить предполагаемые типичные черты исследуемой группы. При разработке инструментария нужно понимать, какие сведения могут стать источником описания группы и каковы способы их получения, возможные и доступные источники необходимой информации. Важным принципом социального портретирования является выделение характеристик объективной и субъективной направленности. Социальный портрет выступает удобным и простым для восприятия способом представления информации и не диктует требований к профессиональной специализации лица, которое будет его в дальнейшем использовать.

Материалы и методы

Для реализации теоретической части нашего исследования было принято решение показать возможности метода портретирования на примере создания портрета женщины-активистки. Авторы полагают, что потребность в создании портрета именно этой социальной группы продиктована практической необходимостью. Зачастую женщины-активистки могут являться и являются инициативной опорой, на которую надеются, включения которой политическая элита ожидает при реализации социальных проектов, проведении общественных мероприятий, обсуждении территориальных новаций и т. д. Поэтому в качестве лиц, в чьих интересах может быть смоделирован портрет, видятся руководители местного сообщества, главы поселений. Полагаем, что информирование руководящих органов о тех направлениях и видах гражданского участия, которые с большой вероятностью поддержат женщины-активистки, и тех, от которых они постараются держаться в стороне, может иметь ярко выраженную практическую управленческую направленность.

В качестве эмпирической базы послужил опрос общественного мнения населения Вологодской области, проведенный в апреле 2024 года по стандартной методике, применяемой Вологодским научным центром РАН7. В регионе с 2016 года осуществляется мониторинг состояния социального капитала населения. Социальный капитал представляет собой значимую характеристику местного территориального сообщества, позволяющую понимать и оценивать состояние общественных отношений в нем, выявлять такие структурные характеристики, как группы носителей социального капитала, доля активно настроенных жителей, характер настроений, степень вовлеченности в жизнь территориального сообщества, характер коммуникаций – открытый или преимущественно закрытый тип отношений.

Проблема социального капитала относится к активно развивающейся области междисциплинарных знаний, представленной значительным количеством теоретических подходов и эмпирических обоснований, во многом развивающих идеи, высказанные классиками концепции Дж. Коулманом, Р. Патнемом, Ф. Фукуямой, П. Бурдьё (Коулман, 2001; Фукуяма, 2004; Фукуяма, 2008; Bourdieu, 1986; Coleman, 1993; Putnam, 1995; Putnam, 2000). Мы рассматриваем социальный капитал в контексте мейнстрима данной концепции (Гужавина и др., 2018). Индикаторами, позволяющими градуировать уровень сформированного социального капитала, являются доверие, сети и ценности. Распределение социального капитала и стоящих за ним ресурсов неравномерно. Для измерения уровня его накопления у носителей была разработана индикаторная модель, которая позволяет рассчитать интегральный индекс социального капитала и структурировать на этом основании население региона на группы; при обработке статистических данных, полученных в ходе опросов населения, выделять группы носителей в зависимости от «весомости» социального капитала его обладателей (Гужавина и др., 2022). В рамках исследования выделено пять групп обладателей социального капитала. В первую группу вошли респонденты с минимальным социальным капиталом, в пятую – с максимальным. Обладатели высокого уровня социального капитала активно включаются в социальные процессы и взаимодействия. Как правило, высокий уровень капитала коррелирует с высоким уровнем образования, материальным благополучием, позитивным настроем при оценке настоящего и будущего. Важно отметить, что представители группы с низким уровнем капитала склонны давать отрицательные ответы при описании собственной общественной активности, социального соучастия, склонности доверять и т. п.

Учитывая исключительно мнение жен-щин-респондентов8, обладающих различным уровнем социального капитала, в рамках статьи будет реализовано стремление сформировать портрет общественной активистки. Опираясь на знание сущности социального капитала, его составных компонентов, женщин-активисток будем искать среди обладательниц высокого уровня социального капитала. Это женщины, включенные в разнообразные сети социальных отношений благодаря участию в различных формах общественной жизни, демонстрирующие вовлеченность в деятельностное участие и позволяющие себе использовать на формирование и поддержание своего социального капитала значительный временной ресурс.

Актуальность изучения группы женщин, обладающих высоким уровнем социального капитала, обусловлена их зна- чительной ролью в социальном, экономическом и культурном развитии общества. Женщины с высоким уровнем социального капитала, как правило, обладают разветвленными сетями контактов, что позволяет им эффективно взаимодействовать с различными социальными группами и институтами, а также активно участвовать в общественной жизни. Кроме того, анализ их социального капитала может выявить специфические барьеры и возможности, с которыми сталкиваются женщины в различных контекстах, что имеет значение для разработки целевых программ, направленных на гендерное равенство, расширение прав и возможностей женщин.

При моделировании портрета будут учитываться как объективные социальнодемографические характеристики, так и субъективные данные, показывающие результаты самоидентификации опрошенных.

Анализ результатов и обсуждение

Для формирования портрета женщины-активистки логичным представляется обратный подход при создании образа. Вначале считаем рациональным остановиться на субъективных характеристиках, что позволит сформировать основные критерии портрета и выделить участвующую женщину среди прочих респонденток. Далее, опираясь на обозначенный контур, добавим к портрету объективные социально-демографические черты, что позволит усилить четкость и узнаваемость образа.

Рассмотрим специфику общественнополитического участия женщины-активистки. В структуре общественного участия отчетливо выделяется несколько последовательных этапов, сохраняющих свою неизменность вне зависимости от специфики и направленности участия. Отправной точкой, стартом размышлений о включенности в общественную деятельность является информированность о ней. Это говорит о расширении границ контактов и создании более благоприятных условий для распространения значимой информации. Следовательно, незнание уже может трактоваться в качестве барьера,

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» и возможности участия в нем?», в зависимости от уровня социального капитала, %

Опираясь на полученные ответы, отметим, что отчетливо прослеживается взаимосвязь: чем ниже уровень социального капитала у респондентки, тем ниже ее осведомленность о данном проекте, а по мере возрастания социального капитала увеличивается количество информированных респонденток. Важно отметить, что и в группе с низким уровнем социального капитала некоторые женщины знают о проекте (19%), при этом две трети отрицали свою осведомленность либо не были в ней уверены. В то же время не каждая обладательница высокого капитала смогла заявить о собственной информированности по данному конкретному вопросу.

Также респонденткам предлагалось высказать мнение о проявлениях демократии в местном сообществе, включенности граждан в управление (табл. 2) .

Прогнозируемо, что практически все группы (за исключением первой) выбрали «аккуратный» ответ «частично соответствует». Демонстрируя такую деликатную точку зрения, женщины соглашаются с тем, что «в некоторых ситуациях и по некото-

Таблица 2. Распределение ответов респондентов при оценке альтернативы «Население реально участвует в обсуждении и решении значимых вопросов на основе открытого диалога с органами власти муниципального образования», в зависимости от уровня социального капитала, %

|

Вариант ответа |

Уровень социального капитала |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Совсем не соответствует |

27,8 |

16,1 |

8,9 |

0,7 |

1,8 |

|

Не соответствует |

37,8 |

29,7 |

22,7 |

23,9 |

8,8 |

|

Частично соответствует |

30 |

43,4 |

45,4 |

34,1 |

42,1 |

|

В целом соответствует |

4,4 |

9 |

15,6 |

29,7 |

21,1 |

|

Полностью соответствует реальности |

0 |

1,8 |

7,4 |

11,6 |

26,3 |

Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 2024 года.

рым вопросам» их мнением интересуются, но не всегда, не при решении любого вопроса, когда позиция населения могла бы быть значимой и, возможно, определяющей. Полагаем, что при всей нейтральности ответа он может говорить об определенной степени недовольства опрошенных, возможно, даже не в полной мере ими самими осознаваемого. Это недовольство стремлением власти дозировать включенность населения в обсуждение важных для него вопросов, несогласие с наличием некоторых фильтров и барьеров между властью и местным сообществом.

Безусловно, привлекает внимание отрицательный ответ («не соответствует»), ли- дирующий среди всех прочих выборов респонденток в первой группе. Предположим, что именно эти женщины в силу различных жизненных обстоятельств не бывают регулярно в тех местах или организациях, ситуациях, при которых их мнением могут интересоваться. Помимо этого, их не приглашают для подобных обсуждений. Совокупность таких обстоятельств делает представительниц групп с низким уровнем социального капитала категорией местного сообщества, чье мнение остается неизвестным, не выявленным, не учтенным.

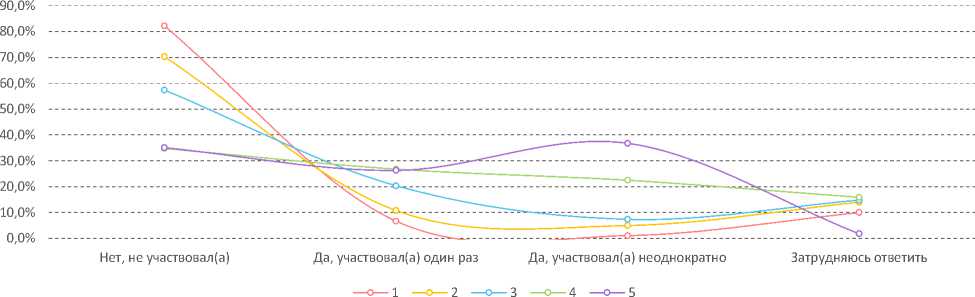

Следующим логичным этапом участия является переход от обобщенного мнения о других к собственному участию через выражение личного мнения (рис. 1) .

При анализе ответов на этот вопрос уместными и обоснованными представляются предположения, сделанные ранее на основе данных табл. 1, 2. Ответы респонденток полностью соответствуют представленным выше позициям и взглядам.

Наиболее значимым и прагматически полезным среди всех форм участия является деятельное участие, следующее за вербальной включенностью. Необходимо отметить, что переход на новый уровень общественного участия предполагает обладание некоторым спектром управленческих компетенций. Более того, такая включенность может быть сопряжена с затратами ресурсов, прежде всего времени. Совокупность этих обстоятельств

Рис. 1. Включенность респондентов в голосование по выбору общественных территорий для благоустройства, в зависимости от уровня социального капитала, %

Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 2024 года.

14,0

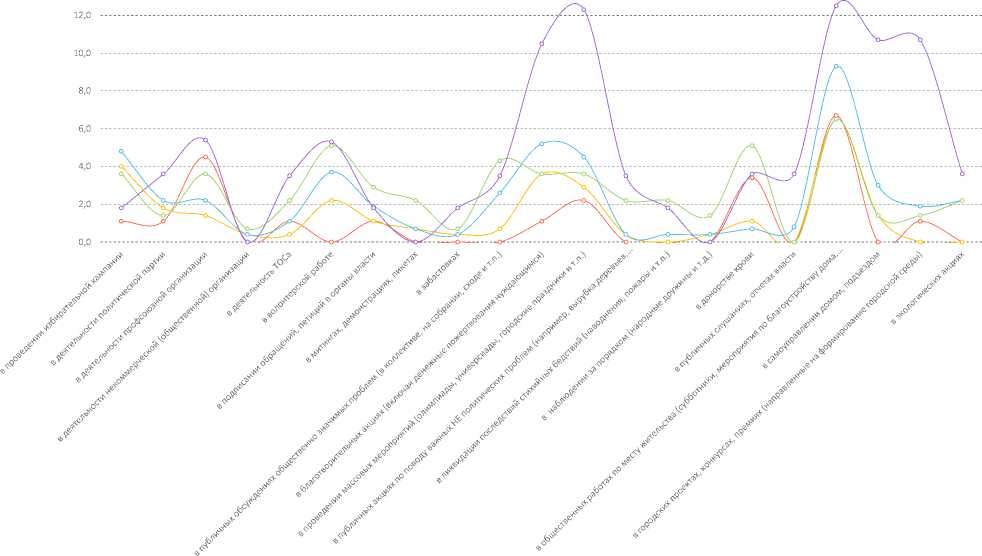

Рис. 2. Формы общественно-политического участия, в зависимости от уровня социального капитала, % Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 2024 года.

может выступать уже более серьезным и сложно преодолимым барьером для деятельного участия. Важно понять, какие виды общественно-политического участия женщины считают настолько для себя важными, что выделяют для их реализации ценный ресурс современного общества – время (рис. 2) .

Необходимо оговориться, что на диаграмме сознательно не представлен самый популярный и массовый способ политического участия – голосование на выборах. Важность этого вида активности осознают женщины в каждой исследуемой группе. По причине преобладания именно этого варианта среди прочих диаграмма провоцировала бы смещение внимания, становясь менее наглядной и информативной, в связи с чем считаем возможным вербально описать ответы респонденток по этому виду участия.

Так, более трети опрошенных женщин из каждой группы заявили о своем участии в выборах (в среднем 36%). Интересным является тот факт, что вариативность ответов по группам не превышает 4%. Иными словами, вне зависимости от обладания социальным капиталом женщины с практически одинаковой активностью участвую в выборах. Активнее всего женщины участвуют в общественных работах по месту жительства. Как и в случае с участием в выборах, включенность женщин из разных групп в них практически не отличается. Исключение составляют только обладательницы самого высокого уровня социального капитала. Вероятно, среди них мы можем встретить не просто ответственных квартиросъемщиц, но и председателя товарищества собственников жилья, казначея или инициатора различных внутри- и придомовых улучшений.

С несколько меньшим энтузиазмом женщины включаются в проведение благотворительных акций (суммарно 4,3%), массовые мероприятия различного уровня (4,1%), проведение избирательных кампаний (3,7%). Во все прочие виды общественно- политического участия, предложенные для анализа в анкете, женщины вовлекаются реже.

Необходимо отметить, что в рамках проявлений участия (за исключением выборов) женщины стремятся быть активными больше в социальном, чем в политическом плане. Вероятно, свою включенность в решение прагматических и житейских забот они воспринимают как более важную и полезную.

Интересно посмотреть, будут ли отличаться направления участия у женщин с высоким уровнем капитала. Наше предположение подтверждается, т. к. активистки, соучаствуя, как и другие респондентки, расширяют свою включенность и вовлекаются в городские проекты, конкурсы (10,7%), экологические акции (3,6%), деятельность политической партии (3,6%), публичные акции по поводу неполитических проблем (3,5%).

Несмотря на большее количество видов социальной активности, у женщины-активистки по-прежнему сохраняется склонность заниматься вопросами, напрямую определяющими качество и условия жизни сограждан. Отметим, что практически все представленные на рис. 2 формы и виды общественно-политического участия относятся к категории социально одобряемого поведения. В этом случае любой активист прежде всего заботится о нуждах и потребностях других, часто незнакомых, чужих людей. Деятельная включенность в решение общественных проблем, соучастие в кризисных ситуациях – все это положительно воспринимается в социуме, вызывает уважение к непосредственным участникам. И только протестные действия, право на которые предоставлено гражданам страны конституцией и регламентировано другими нормативно-правовыми актами, не всеми в обществе воспринимаются столь же благожелательно. На этом основании важно посмотреть, готовы ли женщины отстаивать свои (и чужие) права и интересы на митингах, пикетах и подобных им акциях несогласия (табл. 3) .

Протестное участие сложный и ответственный шаг. В реальности далеко не все готовы на такие действия. Однако вербаль-

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Если в Вашем населенном пункте состоятся массовые выступления против роста цен и низкого уровня жизни, Вы лично примете в них участие?», в зависимости от уровня социального капитала, %

|

Вариант ответа |

Уровень социального капитала |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Да |

7,8 |

1,8 |

4,1 |

5,1 |

8,8 |

|

Скорее всего, да |

4,4 |

3,2 |

5,6 |

8 |

17,5 |

|

Скорее всего, нет |

10 |

15,1 |

20,7 |

29 |

15,8 |

|

Нет |

53,3 |

63,4 |

53 |

43,5 |

35,1 |

|

Затрудняюсь ответить |

24,4 |

16,5 |

16,7 |

14,5 |

22,8 |

Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 2024 года.

ная реакция говорит об определенном потенциале. Готовых согласиться в той или иной степени (ответы «да» и «скорее да») на участие в протестном мероприятии более чем в два раза больше среди обладателей высокого уровня социального капитала, чем среди представителей групп с низким уровнем капитала. Заключительное наблюдение, которое необходимо сделать при анализе этого вопроса, состоит в том, что самым популярным стал ответ «нет».

Завершая анализ участия, важно понять, как сами женщины воспринимают собственную активность (табл. 4) .

Представленные ответы позволяют снова обратиться к ранее обозначенной формуле: чем выше уровень социального капитала у респонденток, тем о большей собственной активности они заявляют. Но необоснован-

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы оценили степень Вашего участия в общественной и политической жизни?», в зависимости от уровня социального капитала, %

|

Вариант ответа |

Уровень социального капитала |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Активное |

0 |

1,4 |

1,5 |

3,6 |

17,5 |

|

Скорее активное |

3,3 |

9,7 |

25,2 |

32,6 |

42,1 |

|

Скорее пассивное |

20 |

31,9 |

33,7 |

41,3 |

22,8 |

|

Пассивное |

48,9 |

33 |

23 |

8 |

5,3 |

|

Затрудняюсь ответить |

27,8 |

24 |

16,7 |

14,5 |

12,3 |

Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 2024 года.

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Оцените по 10-балльной шкале, насколько активным участником жизни своего сообщества (двора, села, города) Вы себя считаете?», в зависимости от уровня социального капитала, %

|

Вариант ответа |

Уровень социального капитала |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

1 |

3,3 |

1,4 |

3,3 |

3,6 |

7 |

|

2 |

26,7 |

12,5 |

6,7 |

1,4 |

1,8 |

|

3 |

16,7 |

12,9 |

9,3 |

0,7 |

3,5 |

|

4 |

18,9 |

22,2 |

11,9 |

10,9 |

3,5 |

|

5 |

13,3 |

19,7 |

17,8 |

21 |

10,5 |

|

6 |

7,8 |

8,6 |

18,5 |

19,6 |

8,8 |

|

7 |

6,7 |

11,5 |

12,2 |

15,2 |

14 |

|

8 |

4,4 |

3,9 |

8,5 |

12,3 |

15,8 |

|

9 |

1,1 |

6,1 |

8,1 |

10,1 |

19,3 |

|

10 |

1,1 |

0,4 |

2,2 |

4,3 |

8,8 |

Источник: результаты опроса общественного мнения, апрель 2024 года.

но утверждать, что женщины из групп с высоким уровнем капитала (4 и 5) демонстрируют возрастающую активность. Также информативно высоким является процент тех, кто затрудняется оценить свое участие.

Следующий вопрос направлен на конкретизацию предыдущего и позволяет получить более точные числовые оценки, данные женщинами относительно собственной активности (табл. 5) .

На наш взгляд, респондентки оценивают себя достаточно объективно. Практически каждая участвует в социально значимых действиях и понимает это. И в приведенных самооценках мы видим существенные различия в осознании собственной включенности. С ростом уровня социального капитала повышается балл за участие. Наибольший он у представительниц 5 группы (9 баллов). Присутствуют и максимальные оценки. Ожидаемо они выше в группах с большим социальным капиталом (4 и 5). При этом можно наблюдать наличие собственного максимума у каждой группы. Полученные данные можно трактовать как более оптимистичные с позиции социальной включенности, чем представленные ранее в табл. 4.

Анализ субъективных параметров подтверждает наше предположение о том, что наибольшую активность демонстрируют представительницы группы с высоким уровнем социального капитала. Далее рассмотрим объективные социально-демографические характеристики этой группы.

Итак, большинство активисток (72%) входят в среднюю возрастную категорию (36– 65 лет). Данный факт ожидаем, т. к. в этом возрасте женщины являются сложившимися личностями, имеют устоявшиеся взгляды по значимым мировоззренческим вопросам, научились успешно справляться с житейскими и профессиональными заботами и чувствуют себя способными к общественнополитическому соучастию. У многих из них дети стали школьниками, и у мам появилось время для общественных дел. Вероятно, взросление детей для многих женщин является стимулом поиска нового направления для приложения сил и самореализации.

Активистка состоит в зарегистрированном браке (67%). В ее семье с примерно равной вероятностью (≈28%) может быть вместе с ней 2–4 человека. Несовершеннолетние дети есть практически у половины респонденток данной группы (49%).

Образовательный уровень активистки может различаться достаточно серьезно: от 9 классов до магистратуры. Но все-таки большинство общественниц (49%) имеют высшее образование, однако и среднее профессиональное образование встречается часто (35%). В любом случае это означает наличие достаточно квалифицированной работы. Профессиональная сфера очень разнообразна. Среди активистов ожидаемо много специалистов, не занятых на производстве, или служащих (35%), многие работают в торговле или сфере обслуживания (25%). Некоторым активисткам и выход на пенсию не мешает оставаться включенными в общественнополитические процессы (11%). Значительно чаще активистка живет в городе (86%), чем в сельской местности.

Избегая повторов, к представленным выше контурам портрета добавим специфические штрихи, показав наиболее значимые особенности представителей данной группы.

Прежде всего женщина-активистка достаточно хорошо информирована. В частности, она знает о реализуемых в стране приоритетных национальных проектах. Следовательно, в череде своих забот она выделяет время для ознакомления с наиболее значимыми событиями, процессами, решениями, которые непосредственно ее касаются или могут повлиять на ее жизнь, на жизнь ее близких, друзей, коллег, соратников.

Вместе с тем она осторожна при оценке включенности населения в обсуждение вопросов, значимых для местного сообщества. Возможно, такой деликатный ответ базируется на сомнении в том, что местная политическая элита в действительности приглашает общественность к дискуссии или учитывает ее позиции в каждом конкретном случае. Женщина-активистка старается не ограничивать свое социальное участие только выражением мнения по существенным вопросам. Важно, что ее включенность в общественные заботы не является разовой акцией; женщины заявляют о своем неоднократном участии.

Наибольшую ценность портрету придает представление видов и направленности социального участия. Так, активистку чаще всего можно встретить на участках для голосования, где она выражает свое мнение; некоторые входят в состав избирательной комиссии. С меньшей успешностью ее можно поискать на площадках городских конкурсов или проектов, на благотворительных акциях. Однако необходимо оговориться, что при посещении подобных мероприятий любая встреченная женщина будет с большой долей вероятности именно активисткой, т. к. она включается в любые общественные заботы значительно чаще, чем представительницы групп с более низким уровнем социального капитала.

Не исключая вероятности познакомиться с активисткой в общественных организациях, на различных городских мероприятиях, все же логичнее искать встречи с ней вблизи ее дома. Среди всех женщин, которых можно встретить на придомовых территориях, предлагаем высматривать ту, к которой другие обращаются с вопросами, чьи указания выполняют. Вероятно, по компетенциям она больше руководитель, чем исполнитель, поэтому и выбирает для себя такие общественные заботы, где ее умения могут быть востребованы.

Практически безнадежной представляется попытка обнаружить активистку в народных дружинах, при ликвидации чрезвычайных бедствий и т. п. Интересно, что протестных акций она также старается избежать. Вместе с тем в случае встречи с женщиной на подобных мероприятиях можно быть практически уверенным в том, что она – активистка.

Заключение

Несмотря на различные подходы к определению смыслового наполнения термина «социальный портрет», специалисты солидарны при рассмотрении вопросов о функциональных возможностях портретирования. Основная цель создания социального портрета состоит в разработке такого универсального образа, в котором отчетливо представлены типичные черты какой-либо общности. Качественный портрет позволяет узнать в смоделированном образе конкретные социальные группы. Немаловажно учитывать потенциал социального портрета при анализе отношения социальных групп к различным событиям.

При составлении портрета конечный результат будет зависеть от задач исследователя, его способности могут ограничиваться лишь возможностью собрать и гармонично охарактеризовать типичного представителя той или иной социальной группы, например, с точки зрения вовлеченности в экономические отношения, отношения к религии, власти или музыкальным жанрам. Таким образом, конкретный ракурс готового социального портрета будет определяться замыслом исследователя.

Индикаторы, используемые для создания портрета, можно разделить на две категории. Первая категория включает объективные характеристики, такие как возраст, пол, уровень образования, сфера занятости на момент исследования, уровень благосостояния, место проживания и т. д. Вторая категория состоит из субъективных признаков, отражающих самоидентификацию респондента и его отношение к исследуемым характеристикам, которые могут быть весьма разнообразными и зависят от конкретной исследовательской задачи. Особенно ценным является то, что, комбинируя эти признаки, можно выявить общие внешние и внутренние черты определенной группы и описать ее образ жизни.

Метод портретирования требует разработки определенного методологического подхода и методического инструментария. В первом случае необходимо опираться на веберовскую методологию идеального типизирования и определить предполагаемые типичные черты исследуемой группы. При разработке инструментария важно понимать, какие данные могут стать источником описания группы и каковы способы их получения, а также доступные источники необходимой информации. Важным принципом социального портретирования является выделение характеристик объективной и субъективной направленности. Социальный портрет представляет собой удобный и доступный способ представления информации и не требует от пользователя профессиональной специализации.

Таким образом, мы полагаем, что социальным можно считать портрет, который описывает объект исследования – будь то группа, коллектив или территориальное сообщество – на основе единства общего и особенного, что достигается через представление базовых характеристик, дополненных уникальными особенностями, присущими конкретному объекту или проявляющимися в определенных обстоятельствах.

В процессе формирования портрета женщины-активистки анализ результатов исследования позволил также сформулировать несколько предложений по усилению включенности населения в общественнополитические процессы. Как было отмечено ранее, стартом для каждого участия неизменно является информирование. Данные показывают, что информационная осведомленность, включенность в информационное поле у населения неравномерна, у представительниц 1 группы по уровню социального капитала она ожидаемо низкая.

Следовательно, если целью местной политической элиты является усиление гражданского общества, возрастание участия, то важно диагностировать и апробировать механизмы, способы взаимодействия с такими категориями населения, которые на настоящий момент слабо вовлечены в общественно-политические процессы. Обнаружение таких приемов позволит рассказать населению о разнообразных формах и методах включенности, среди которых граждане могут выбрать интересное именно для них. В процессе информирования акцент необходимо сделать на пользе от включенности в общественно-политическую активность для разных категорий населения и групп по уровню социального капитала. Привлекая к соучастию обладателей низкого уровня социального капитала, мы получаем возможность увидеть ситуацию или мероприятие их глазами, а им даем возможность расширить свои социальные контакты и повысить уровень социального капитала.