Возможности повышения энергоэффективности экономики северных регионов

Автор: Селин Владимир Степанович

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика территорий

Статья в выпуске: 8 (18), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются стратегические проблемы повышения энергоэффективности в экономике страны. Особое внимание уделено факторному анализу арктических регионов, отличающихся значительной удельной энергоемкостью валового регионального продукта. Одной из стратегических проблем является организационно-правовое регулирование, в том числе в рамках энергетической стратегии РФ. Подробно рассмотрены особенности экономического механизма энергоэффективности в корпоративном и региональном секторах.

Энергетика, эффективность, экономика, сбережение, северные регионы, арктика, технологии, инновации, механизм

Короткий адрес: https://sciup.org/14746300

IDR: 14746300

Текст научной статьи Возможности повышения энергоэффективности экономики северных регионов

В статье рассматриваются стратегические проблемы повышения энергоэффективности в экономике страны. Особое внимание уделено факторному анализу арктических регионов, отличающихся значительной удельной энергоемкостью валового регионального продукта. Одной из стратегических проблем является организационно-правовое регулирование, в том числе в рамках энергетической стратегии РФ. Подробно рассмотрены особенности экономического механизма энергоэффективности в корпоративном и региональном секторах.

Энергетика, эффективность, экономика, сбережение, северные регионы, Арктика, технологии, инновации, механизм.

С точки зрения экономической теории функционирование любой системы осуществляется в условиях сложного взаимодействия комплекса факторов внутреннего и внешнего порядка. Фактор – причина, движущая сила какого-нибудь процесса или явления, определяющая его характер или одну из основных черт. Очевидно, что все факторы, воздействующие на систему и определяющие ее поведение, в свою очередь находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности.

Поэтому факторный анализ любой территориальной экономической системы является очень сложным и трудоем- ким процессом. В рамках данной статьи будет предпринята попытка рассмотреть часть движущих сил и инструментов энергоэффективности в арктических регионах. Основное внимание предполагается уделить организационному процессу в корпоративных и региональных структурах, в том числе государственночастному партнерству.

Задача повышения энергоэффективности является ключевой для российской экономики во всех сферах. С одной стороны, топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из наиболее успешных секторов, во многом опреде- ляющих состояние и перспективы развития страны: при численности занятых менее 4% он дает около 12% ВВП, до 30% объемов промышленного производства, 34% доходов консолидированного бюджета (54% – для федерального бюджета) и 45% валютных поступлений страны. С другой стороны, по энергоемкости валового внутреннего продукта (расход энергии на единицу ВВП, пересчитанный для сопоставления с другими странами в доллары по паритету покупательной способности) Российская Федерация находится в последней десятке стран мира: данная величина в России в 2,3 раза выше среднемирового уровня и в 3,5 выше, чем в Европейском Союзе [1].

Конечно, Россия – северная страна, и удельная энергоемкость, очевидно, должна быть выше. Но от государств, находящихся с РФ в одном климатическом поясе (Канада, Норвегия), она отстает почти в два раза. Поэтому задача повышения энергоэффективности является одной из основных в Энергетической стратегии России до 2030 года (далее – Энергостратегия) [7]. При этом под энергетической эффективностью в статье будет пониматься способность соответствующей системы осуществлять выпуск продукции (услуг) с оптимальными затратами и минимальным ущербом для окружающей среды.

В Энергостратегии отмечается, что главной проблемой в рассматриваемой сфере является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, по оценкам составляющий до 40% внутреннего энергопотребления. Удельный вес различных составляющих в общей величине резервного потенциала характеризуется следующими данными: жилые здания – 18-19 процентов, энергетика, промышленность, транспорт – к разным диапазонам в сумме от 13 до 15

процентов и так далее. При этом можно выделить следующие основные факторы, определяющие снижение удельного потребления и рост энергоэффективности:

– новые эффективные методы разведки полезных ископаемых, включая разведку месторождений на континентальном шельфе;

– современные системы транзита энергоресурсов в сложных климатических и ландшафтно-географических условиях;

– перспективные технологии и новые виды электротехнического оборудования для передачи, распределения и потребления электроэнергии;

– установки энергетического и транспортного назначения, работающие на альтернативном топливе;

– модельный ряд когенерационных установок (минитеплоэнергоцентрали) модульного типа;

– системы теплоснабжения нового поколения, обеспечивающие существенное снижение энергетических потерь;

– технологии и оборудование для использования низкопотенциальных геотермальных источников.

Стратегической целью региональной энергетической политики является создание устойчивой и способной к саморегулированию системы обеспечения региональной экономической безопасности с учетом оптимизации территориальной структуры производства и потребления топливно-энергетических ресурсов. При этом необходимо отметить особую роль энергетической эффективности для северных и арктических регионов, что обусловлено двумя группами факторов. В сложных климатических и географических условиях производство энергии требует высоких затрат, так же как и ее транспортировка. С другой стороны, повышенное удельное энергопотребление как в экономике, так и в социальной сфере определяет необходимость принятия более активных мер по борьбе с энергопотерями во всех сферах.

Важное значение имеет проведение дифференцированной региональной энергетической политики, которая должна учитывать специфику регионов и осуществляться во взаимодействии с решением общегосударственных задач перспективного развития экономики и энергетики. В этой сфере выделяются следующие основные проблемы [2]:

-

- остающийся значительным уровень диспропорций в обеспеченности регионов энергоресурсами и в структуре их потребления, необходимость рационального распределения доходов от добычи и производства топливно-энергетических ресурсов между ресурсодобывающими регионами и федеральным центром;

-

- недостаточная согласованность стратегий, программ и планов социально-экономического развития регионов со стратегическими документами в сфере развития энергетики федерального значения (генеральными схемами, отраслевыми стратегиями, федеральными целевыми программами) и инвестиционными программами топливно-энергетических компаний;

-

- наличие «узких мест» в системах энергоснабжения на меж- и внутрирегиональном уровнях;

-

- недостаточное развитие малой энергетики и низкая вовлеченность в энергобалансы местных источников энергии регионального и локального значения;

-

- отсутствие во многих регионах разработанных региональных энергетических программ и программ энергосбережения, а также программ развития теплоснабжения городов региона.

Для решения проблем, назревших в региональной энергетике, необходим целый комплекс мер, включающий:

-

- обеспечение согласованности федеральных и региональных программ раз-

- вития энергетики и повышения ее эффективности, а также законодательного разграничения полномочий и зон ответственности властей разного уровня;

-

- совершенствование и повышение прозрачности системы распределения доходов от добычи, производства и продажи энергоресурсов.

Необходимо развитие меж- и внутрирегиональных энерготранспортных коммуникаций, создание разных видов энергетической инфраструктуры для региональных территориально-производственных кластеров, в том числе энергоэффективного типа развития. Важное значение имеют разработка и реализация региональных энергетических программ, региональных программ энергосбережения, максимизация экономически эффективного использования местных источников топливно-энергетических ресурсов, развитие рациональных децентрализованных и индивидуальных систем теплоснабжения.

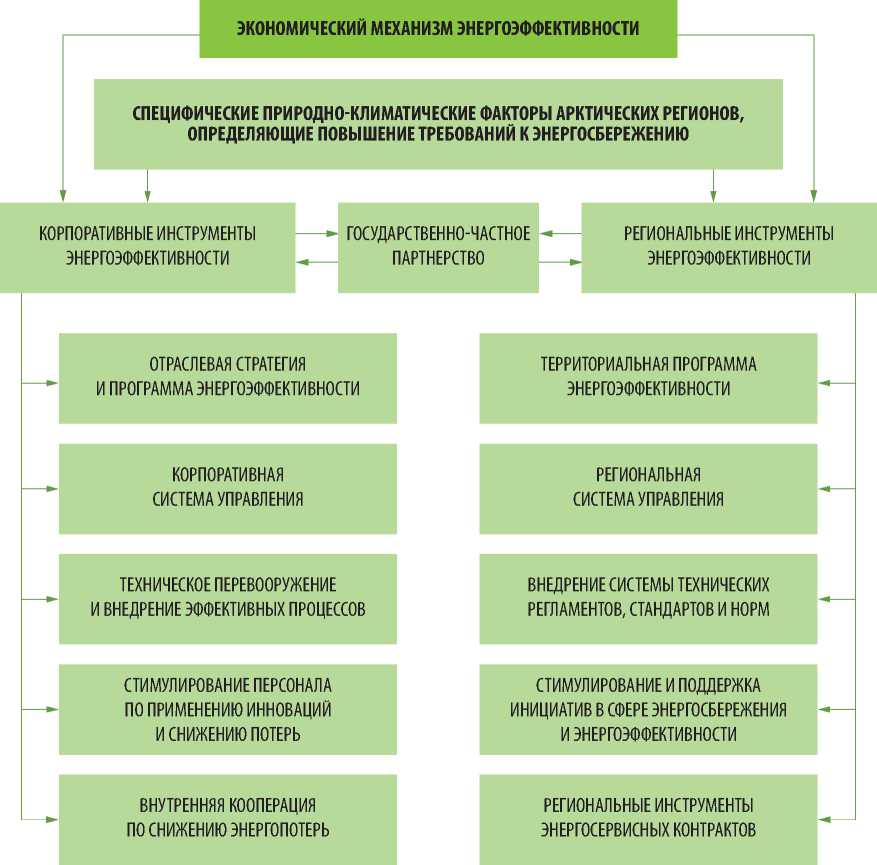

Важнейшим элементом реализации региональной энергетической политики, в том числе в сфере энергоэффективности, является ее экономический механизм. Под таким механизмом в статье будет пониматься система принципов и инструментов поощрительного и принудительного характера, а также соответствующий организационный аппарат, применение которых обеспечивает процессы энергосбережения и роста энергоэффективности. Очевидно, что в зависимости от происходящих на разных уровнях процессов, хозяйственной и социальной динамики структура экономического механизма может существенно меняться. С определенной долей условности можно выделить три типа такой структуры в сфере энергоэффективности:

– стимулирующий механизм с преобладанием рыночных инструментов и созданием благоприятной экономической среды для развития энергосберегающих производств, изделий и коммуникаций;

– жесткий механизм с использованием административных и рыночных инструментов, с подавлением (ограничением) посредством достаточно твердых мер (в том числе нормативно-правовых) функционирования и развития энерго-неэффективных или экологически опасных систем;

– мягкий механизм с применением инструментов и мер аналогично предыдущему пункту, но с более длительным периодом и не столь жестким воздействием, в щадящем режиме, влияющем на темпы и масштабы возможного снижения экономической динамики.

В практике энергополитики в территориальных системах встречаются все три типа, хотя деление это достаточно условно. Сам экономический механизм при этом определяется сочетанием инструментов (мер) регулирования процессов энергоэффективности, к основным из которых можно отнести следующие:

– разработка комплексных прогнозов и стратегий социально-экономического развития регионов на основе прогнозов развития энергетики и повышения энергоэффективности;

– разработка федеральных и региональных программ развития энергетики и целевых программ в области энергоэффективности и энергосбережения;

– разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности, в том числе в части снижения «нагрузки» на окружающую среду;

– установление ограничительных мер для энергонеэффективных объектов, в том числе введение лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов и т. п.;

– проведение экономической оценки и анализа деятельности неэффективных производств, разработка мер по их модернизации;

– введение стимулирующих мер при реконструкции и модернизации объектов с целью повышения их энергоэффективности;

– формирование в рамках проведения региональной энергосберегающей политики инструментов ее нормативно-правового и организационного обеспечения.

В Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года в качестве основных рисков и угроз выделены высокая энергоемкость и низкая эффективность добычи природных ресурсов, соответственно, высокие издержки арктических производств при отсутствии эффективных компенсационных механизмов, недостаточно активная политика энергосбережения в социальной сфере. Важнейшей стратегической задачей считается повышение энергоэффективности, а также расширение использования возобновляемых источников энергии, обеспечение энергонезависимости удаленных малых населенных пунктов, разработка и реализация проектов в области энергосбережения и энергоэффективности, в том числе в рамках международного сотрудничества [5].

Отметим, что Арктическая зона РФ встроена в российский Север в том плане, что многие субъекты страны имеют как арктические, так и северные территории. Можно напомнить: Крайний Север занимает около 60% страны с населением примерно 6%, а арктические регионы – 20% и 1,4% соответственно. С точки зрения хозяйственных процессов и жизнедеятельности в целом это самые сложные территории с наиболее высокими издержками. При этом энергоресурсы составляют в северных регионах до 30% общих затрат, а в отдельных арктических территориях достигают 40%. Поэтому повышение энергоэффективности является здесь доминирующим фактором, затрагивающим интересы всех секторов экономики и уровней власти [4].

Исследования, проведенные в Республике Коми, показали, что производственное и коммунально-бытовое энергопотребление в северо-арктических регионах (САР) характеризуется более высокими удельными показателями в сравнении со средним фоновым уровнем для остальной территории Республики Коми – ее южных и центральных районов (табл. 1) . Исключение составляют низкие показатели среднедушевого энергопотребления в сельских районах, обусловленные их относительно невысоким уровнем производственного потенциала и бытовой комфортности [6].

Межрайонная дифференциация показателей энергопотребления на душу населения соответствует концентрации энергоемкого производства – топливодобывающих предприятий (в Воркуте, Усинске) и электростанций (в Печоре, Воркуте). Повышенные бытовые потребности населения САР в электроэнергии связаны с дополнительным использованием электрообогревательного оборудования в более холодных климатических условиях, а также электропечей для приготовления пищи в негазифицированных районах.

Коммунально-бытовое теплопотребле-ние в САР в среднем в 1,5 раза выше, чем в южно-центральной части республики. Наибольшие показатели среднедушевого отопления достигаются в Воркуте и Инте, что является следствием не только самых северных для республики климатических условий, но и, как указано в районных программах энергосбережения, высоких тепло-потерь из-за низких теплоизоляционных характеристик жилых зданий и, отчасти, вынужденного отопления пустующего жилого фонда. По оценкам ООО «Гипрокоммунэнер-го» (Москва), в Воркуте пустующее отапливаемое жилье в 2010 году составляло около 8%, к 2015 году достигнет 16%, а уплотнение неэффективного жилья может дать сокращение потребления тепла до 30%.

Политика энергоэффективности и энергосбережения реализуется в основном по двум секторам – производственному и социальному. В первом случае она осуществляется в доминирующей степени корпоративными образованиями, во втором – территориальными предприятиями энергообеспечения и органами власти. Очевидно, что в обоих случаях важным кооперационным инструментом в рамках экономического механизма будет государственно-частное партнерство. Корпоративный тренд ниже будет рассмотрен на примере ОАО «ЛУКОЙЛ», имеющего свои подразделения в таких арктических регионах, как Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, а в последнее время и Мурманская область.

Таблица 1. Среднедушевые показатели энергопотребления в САР, 2010 год

|

Показатель |

Городские округа в САР* |

Сельские районы в САР* |

Среднее по САР |

Среднее по ЦЮ** |

Отношение средних САР к ЦЮ, % |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Потребление электроэнергии, тыс. кВт·ч/чел. |

6,8 – 28,9 |

2,6 – 5,9 |

15,3 |

7,5 |

204 |

|

Отпуск электроэнергии населению, тыс. кВт·ч/чел. |

0,8 – 1,1 |

1,0 – 1,2 |

1,0 |

0,8 |

140 |

|

Потребление тепловой энергии, Гкал/чел. |

16 – 37 |

3 |

24 |

20 |

120 |

|

Отпуск тепловой энергии населению, Гкал/чел. |

|||||

|

в среднем по отношению ко всему населению района |

6,5 – 10,2 |

0,6 – 0,9 |

7,6 |

5,1 |

150 |

|

в среднем по населению, обеспеченному услугами центрального теплоснабжения |

8,0 – 11,6 |

6,3 – 7,0 |

10,2 |

7,5 |

136 |

|

Отпуск тепловой энергии бюджетным организациям, Гкал/чел. |

1,4 – 3,1 |

1,1 – 1,5 |

2,1 |

1,4 |

153 |

|

Источник: Чайка Л. В. Проблемы развития энергоснабжения субарктического региона Республики Коми // Север и рынок: формирование экономического порядка. – 2014. – № 1. – С. 72–77. *Диапазон минимальный – максимальный муниципальный показатель. **«ЦЮ» – центральная и южная части РК (все остальные районы РК, не включенные в САР). |

|||||

В начале статьи упоминалось важное направление повышения энергоэффективности – когенерация. Она является перспективным направлением производства энергии, имеющим высокий потенциал энергосбережения. Общий коэффициент полезного действия когенерационной системы может достигать 80 – 90% (для примера – у паровых турбин он не превышает 60%). На ряде объектов «ЛУКОЙЛ» имеются микротурбинные установки, которые, как правило, работают на попутном нефтяном газе. Такие установки были ранее введены в эксплуатацию в ООО «ЛУКОЙЛ^КОМИ» и ООО «Нарьянмарнефтегаз». В отчетном периоде установлены еще две микротурбины в ООО «ЛУКОЙЛ^ПЕРМЬ». Планируется дальнейшее внедрение микротурбин на предприятиях ОАО «ЛУКОЙЛ^ [3].

Компания первой из российских нефтегазовых производителей реализует пилотные проекты в области использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии (ВИЭ). Важное место в стратегии развития компании занимают обеспечение экологической безопасности и снижение воздействия на окружающую среду, а также повышение энергоэффективности и применение энергосберегающих технологий. Использование ВИЭ является одним из механизмов достижения поставленных целей. На основе таких критериев, как потенциал, география и стратегия развития бизнеса компании «ЛУКОЙЛ», надежность оборудования и технологий, стратегия развития «возобновляемой» энергетики в России и экономические показатели, определено четыре вида ВИЭ (ветровая, солнечная, гидро и термальная), которые активно развиваются в мире и представляют интерес на данном этапе.

На сегодня в России имеются лишь единичные проекты в области ветроэнергетики. Эксперты считают, что в средне- и долгосрочной перспективе инвестиции в ветровую энергетику в России возрастут, учитывая низкий уровень риска при реализации подобных проектов, их социальные и экологические преимущества. Поэтому компания «ЛУКОЙЛ» рассматривает различные варианты ветроэнергетических проектов – как локальных (для снабжения промышленных объектов), так и более крупных, таких как строительство больших сетевых станций. Одним из перспективных участков для строительства пилотной ветровой электростанции является полуостров Варандей.

Вся стратегия корпорации ориентирована на эффективное использование энергетических ресурсов, то есть достижение экономически оправданной эффективности при существующем уровне развития техники и технологий с соблюдением требований охраны окружающей среды. При этом в экономический механизм ее энергоэффективности встроены следующие инструменты:

– техническое перевооружение и внедрение энергоэффективных технологических процессов и оборудования;

– применение инновационных решений;

– сокращение потерь и нерационального использования ресурсов.

Еще одним важнейшим элементом механизма является Программа стратегического развития компании на 2010 – 2019 гг. В ней предусмотрена задача повышения эффективности в стратегическом плане – в ближайшие 10 лет планируется снизить удельное энергопотребление на 20%. Обязательным элементом данной программы является оценка эффективности энергопотребления в организациях ОАО «ЛУКОЙЛ», в том числе с привлечением независимых энергоаудиторских компаний. Внедряются механизмы стимулирования и контроля за выполнением планов. В частности, правление ОАО «ЛУКОЙЛ» утвердило показатели энергоэффективности для предприятий корпорации, система пока работает в тестовом режиме. Механизм стимулирования планируется внедрить на предприятиях всех бизнес-секторов и использовать в системе премирования [3].

Значительным потреблением тепловой энергии и котельно-печного топлива характеризуются процессы нефтепереработки, в том числе на Ухтинском НПЗ в Республике Коми. Увеличение объемов производства нефтепродуктов влияет на изменение загрузки и технологических параметров оборудования и, как следствие, на рост энергопотребления. Приоритетные мероприятия в этом сегменте направлены на оптимизацию технологического оборудования и процессов. Наибольший объем экономии тепловой энергии получен благодаря замене теплоносителя (перевод обогрева с пара на горячую воду) и устройству систем сбора конденсата, а экономия печного топлива – за счет переоборудования печей технологических установок, замены горелочных устройств и регулирования режимов горения в печах.

Неотъемлемой частью политики и механизма энергоэффективности в компании считают снижение экологической нагрузки. При этом механизм торговли квотами на выброс парниковых газов здесь считают эффективным инструментом экономического стимулирования инвестиций в эту сферу. Дополнительный доход от продажи единиц сокращения выбросов можно направлять на модернизацию производства и решение экологических проблем.

Региональные аспекты политики энергоэффективности и ее экономический механизм рассмотрим на примере Мурманской области, которая в соответствии с Указом Президента РФ от 2 мая 2014 года № 296 полностью отнесена к Арктической зоне Российской Федерации [2]. В регионе действует долгосрочная целевая программа (ДЦП) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года», в разработке которой принимали активное участие институты Кольского научного центра РАН. При этом отмечалось, что существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть достигнуто только за счет применения программно-целевых методов, поскольку затрагиваются все отрасли экономики и специальной сферы, все производители и потребители энергетических ресурсов.

Программа предусматривала выделение более 20 млрд рублей, при этом основной удельный вес имели внебюджетные источники (табл. 2) .

Мероприятия программы предусматривают сокращение к 2015 году по отношению к 2010 году энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 15% с перспективой увеличения этого показателя до 25% в 2020 году. Предполагается достижение суммарной экономии в рамках реализации программы (к 2015 году): электрической энергии – 383 тыс. МВт/ч; тепловой энергии – 905 тыс. Гкал

Таблица 2. Финансирование ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области»

|

Источник финансирования |

Год реализации |

Всего |

||||

|

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

||

|

Федеральный бюджет |

195503 |

322919 |

- |

- |

- |

519422 |

|

Областной бюджет |

324510 |

179076 |

3240346 |

2393919 |

2434099 |

8571950 |

|

Муниципальный бюджет |

- |

- |

4988 |

7325 |

10655 |

22968 |

|

Внебюджетные источники |

257658 |

1188273 |

4761282 |

3749865 |

2775482 |

12732560 |

|

Итого |

778671 |

1690268 |

8006616 |

6151108 |

5220236 |

21846899 |

и водопотребления – 15771 тыс. м3. Для этого целевыми ориентирами ДЦП стали:

– создание комплексной региональной системы энергосбережения;

– проведение мероприятий в бюджетной сфере, а также привлечение внебюджетных источников;

– создание благоприятных условий для перехода предприятий и организаций на энергоэффективный путь развития;

– усиление роли информационного воздействия на хозяйствующие субъекты и население с целью вовлечения их в процесс энергосбережения.

Повышение энергоэффективности региона требует разработки и внедрения системных мероприятий, направленных на мониторинг, оценку, управление и финансовую поддержку процесса энергосбережения на всех уровнях. При этом основными элементами экономического механизма повышения энергоэффективности экономики и социальной сферы являются:

– формирование системы управления энергосбережением и комплекса взаимосвязанных программных мероприятий;

– внедрение системы технических регламентов, региональных стандартов и норм, повышающих управляемость процессов энергоэффективности;

– переход на расчеты за использование энергетических ресурсов по приборам учета с последующей автоматизацией этого процесса;

– организация и проведение обязательных энергетических обследований;

– использование механизма энергосервисного контракта для формирования адресных мероприятий по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, в жилищном фонде и коммунальной инфраструктуре;

– стимулирование и поддержка инициатив хозяйствующих субъектов в сфере энергосбережения и повышения эффективности;

– повышение образованности населения в области энергосбережения, формирование энергосберегающего образа жизни, развитие нормативно-правовой базы в области энергосбережения;

– определение потенциала энергосбережения по видам энергетических ресурсов.

В заключение необходимо отметить, что региональная политика энергоэффективности в основном ориентирована на взаимодействие со средним и малым бизнесом как в экономике, так и в социальной сфере. Однако в отдельных муниципальных образованиях, особенно моногородах, корпорации активно участвуют в процессах жизнеобеспечения. Поэтому государственно-частное партнерство имеет очень важное значение в проведении экономической политики в сфере энергоэффективности, механизм которой упрощенно может быть представлен следующим образом (рисунок) .

При этом взаимодействие региональных органов государственной власти и бизнеса (ГЧП) осуществляется на основе следующих принципов:

– признание и учет определенного различия интересов сторон-участников ГЧП;

– проектный подход и отсутствие жестких схем и норм взаимодействия, их постоянная адаптация;

– разработка и согласование концепций, стратегий, проектов региона и бизнеса в соответствующих сферах;

– определение основных ролей, взаимное делегирование полномочий и стимулирование кооперации;

– формирование устойчивых перспектив, защита от рисков;

– определение конкретных параметров ГЧП (начальные условия, вклады сторон и участие в результатах, организация и контроль);

– признание важности, а в определенных случаях и приоритета экологических параметров при проведении политики энергоэффективности.

Рис. Принципиальная схема экономического механизма энергоэффективности в арктическом регионе

В целом, подводя краткий итог рассмотренным в статье материалам по проблемам и возможностям проведения энергоэффективной политики в арктических регионах, можно сделать следующие выводы:

– политика энергоэффективности является одним из важнейших направлений модернизации национальной экономики как на современном этапе, так и в обозримой перспективе;

– стратегической целью региональной энергетической политики является обеспечение в регионах экономической безопасности с учетом оптимизации структу- ры производства и потребления энергии и минимизации экологических нагрузок;

– особая роль энергетической эффективности для арктических регионов определяется, с одной стороны, высокими затратами на производство всех видов энергии и повышенным удельным энергопотреблением как в экономике, так и в социальной сфере – с другой стороны;

– политика повышения энергоэффективности в Арктике должна базироваться на согласовании интересов всех секторов деятельности и различных уровней власти, в том числе по таким стратегическим направлениям, как внедрение систем те- плоснабжения нового поколения с существенным снижением потерь, применение установок энергетического и транспортного назначения, работающих на альтернативном топливе, и т. п.;

– в корпоративном секторе основными элементами экономического механизма энергосбережения являются инструменты программно-целевого управления, включающие технологическое перевооружение и внедрение эффективных технологических процессов, стимулирование энергоэффективности (в том числе на основе кооперации), инновационные решения в различных сферах, мероприятия для сокращения ущерба, наносимого окружающей среде;

– в арктических регионах механизм энергоэффективности должен базироваться на формировании системы управления энергосбережением и комплексе взаимосвязанных программных мероприятий; внедрении систем технических регламентов, региональных стандартов и норм; организации и проведении энергетических обследований с целью выявления потенциала энергосбережения; стимулировании и поддержке инициатив хозяйствующих субъектов и бюджетных организаций в сфере энергосбережения;

– важнейшей составляющей экономических механизмов энергоэффективности является государственно(муниципально)-частное партнерство на основе признания и учета различий интересов сторон-участников и необходимости компромиссов; разработки и согласования концепций, стратегий, проектов региона и бизнеса в соответствующих сферах и т. п.

Список литературы Возможности повышения энергоэффективности экономики северных регионов

- Макаров, А. А. Север и энергетическая стратегия России [Текст]/А. А. Макаров//Север как обьект комплексных региональных исследований. -Сыктывкар: изд-во Коми научного центра УРО РАН, 2007. -С. 254-264.

- О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 2 мая 2014 года № 296. -Режим доступа: http://www.kremlin.ru/arts/20895

- ОАО «ЛУКОЙЛ». Отчет о деятельности в области устойчивого развития на территории РФ на 2010 -2011 гг. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://www.lukoil.ru/static_6_5id_2131_.html

- Селин В. С. Взаимодействие глобальных, национальных и региональных экономических интересов в освоении Севера и Арктики [Текст]/В. С. Селин, В. В. Васильев. -Апатиты: изд. Кольского НЦ РАН, 2010. -193 с.

- Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года [Электронный ресурс]: утверждена Президентом РФ 20.02.2013. -Режим доступа: http://www:yonugscience.ru/pages/main/documents/5124/11484/index

- Чайка, Л. В. Проблемы развития энергоснабжения субарктического региона Республики Коми [Текст]/Л. В. Чайка//Север и рынок: формирование экономического порядка. -2014. -№ 1. -С. 72-77.

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс]: утверждена Распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р. -Режим доступа: http://www:minregion.gov/abontminen/energostrategy