Возможности прямого датирования наскального искусства Хакасско-Минусинской котловины

Автор: Зоткина Л.В., Сутугин С.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются современные методы абсолютного датирования наскального искусства. Представлен обзор доказавших свою эффективность подходов прямого датирования наскальных изображений в различных условиях. Рассматриваются следующие подходы: AMS-, ОСЛ-, уран-ториевое и космогенное изотопное датирование. Дается характеристика не столько методов как таковых, сколько принципов их применения на конкретных датированных памятниках наскального искусства разных периодов на территориях Европы, Азии, Америки, Австралии. Приводятся примеры успешного решения задач по хронологической атрибуции наскальных и пещерных изображений в мировой практике, предлагается авторская оценка возможностей и ограничений, которые следует учитывать при выборе методов датирования наиболее ранних петроглифов и рисунков в Хакасско-Минусинской котловине. Предложенный обзор и оценка возможностей применения радиометрических методов на местонахождениях Хакасско-Минусинской котловины с учетом ее специфики показывают, что для использования уран-ториевого метода отсутствуют основные условия, AMS-метод требует масштабного предварительного изучения контекста ряда памятников с наскальными рисунками; наиболее перспективными можно считать ОСЛи космогенное изотопное датирование.

Наскальное искусство, прямое датирование, хакасско-минусинская котловина

Короткий адрес: https://sciup.org/145146772

IDR: 145146772 | УДК: 903.07.31 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.059-069

Текст научной статьи Возможности прямого датирования наскального искусства Хакасско-Минусинской котловины

На территории Хакасско-Минусинской котловины известны датированные наскальные изображения практически всех периодов: ранний бронзовый век представлен окуневским искусством, эпоха поздней бронзы – петроглифами карасукской традиции, железный век – тагарским, тесинским и таштыкским

искусством, Средневековье – своеобразной изобразительной традицией енисейских кыргызов. Связь этих стилей с археологическими культурами региона считается доказанной, чего нельзя сказать о наскальных изображениях, отнесенных исследователями к древнейшему пласту, не имеющему надежной привязки к археологическому контексту.

Большинством исследователей самым ранним в регионе считается «минусинский» стиль [Подольский, 1973; Миклашевич, 2020]. Отмечается, что петроглифы «минусинского» стиля выполнены в архаичной манере, не характерной для поздних эпох, например для бронзового века; на древний возраст указывает и сюжет (дикие животные, часто крупных размеров) [Миклашевич, 2015]. В палимпсестах изображения «минусинского» стиля всегда перекрыты более поздними петроглифами [Шер, 1980, с. 191; Зоткина, 2019]. Однако эти доказательства могут рассматриваться только как косвенные.

Гипотезы о хронологической принадлежности «минусинского» стиля очень различаются. Выделивший этот стиль Н.Л. Подольский предлагал датировать его неолитом – финалом эпохи бронзы [1973], Я.А. Шер не исключал вероятность верхнепалеолитического возраста этого стиля [1980]. Н.Б. Пяткин и А.И. Мартынов причисляли «минусинский» стиль к каменному веку [1985]; к ним присоединяется Е.А. Миклашевич [2015]. Ю.Н. Есин и И.Д. Русакова датируют его ранним бронзовым веком и относят к афанасьевской культуре [Есин, 2010; Русакова, 2005]. И.В. Ковтун связывает «минусинский изобразительный стандарт» с эпохой поздней бронзы [2001, с. 152–153]. Однако ни одна из указанных гипотез не получила достаточного обоснования [Ми-клашевич, 2020]. Таким образом, без ответа остается вопрос о времени возникновения и существования «минусинского» стиля, а значит и о том, когда зародилось наскальное искусство Хакасско-Минусинской котловины.

До недавнего времени датирование петроглифов на открытых плоскостях считалось возможным только на основе метода аналогий или стратиграфического анализа. Еще 20 лет назад большая часть методов абсолютного датирования практически не использовалась для определения возраста открытых памятников наскального искусства [Дэвлет, 2002, с. 64–70]. Современные подходы к датированию позволяют качественно изменить стратегию изучения наскальных изображений и их хронологической атрибуции. Одним из решений проблемы определения возраста изображений древнейшего пласта в наскальном искусстве Минусинской котловины может стать прямое датирование.

В настоящей статье представлен обзор эффективных методов и подходов к датированию наскального искусства, применение которых апробировано на памятниках в разных регионах мира. Представленная информация позволит соотнести имеющийся опыт исследований в данном направлении с задачами датирования наиболее раннего наскального искусства Хакасско-Минусинской котловины и других территорий с учетом региональной специфики.

Методы датирования

Радиоуглеродное датирование. Возраст (время смерти) исследуемого организма определяется путем сопоставления начального (в момент равновесия с концентрацией атмосферного углерода) и остаточного в нем количества 14С. При нормальных обстоятельствах предел измерения скорости распада 14С составляет восемь периодов полураспада (5 730 ± 40 лет), т.е. примерно 45 тыс. лет [Walker, 2005, p. 19]. Метод AMS-датирования подходит для наскальных рисунков, выполненных углем [Valladas, 2003]. Любые другие органические остатки, сохранившиеся в составе пигментов (связующие вещества), также могут быть датированы AMS-методом. В большинстве случаев органические компоненты древних красителей не сохраняются, однако иногда удается зафиксировать продукты их разложения – оксалаты кальция, по которым можно установить радиоуглеродные даты.

Одно из основных ограничений радиоуглеродного метода – лимитированное время полураспада 14С [Walker, 2005, p. 19; Lowe, Walker, 1997] – не касается бóльшей части известных сегодня образцов наскального искусства, т.к. крайне мало изображений, для которых может быть получен запредельный возраст*.

Уран-ториевое датирование (U-Th). Основано на измерении соотношения изотопов 230Th–234U в карбонатном образовании (238U = 234U + 230Th). Уран растворяется в воде и легко переносится в кальцит; торий не растворяется, его появление в системе – результат распада урана. Материалом для датирования выступают различные карбонатные образования. Данный метод используется при изучении объектов возрастом от 10 до 350–400 тыс. лет [Кузьмин, 2017, с. 187–191].

Ограничения связаны с детритными загрязнениями образцов – микроскопическими частицами глины и пыли, адсорбирующими радиоактивные вещества, которые могут обеспечивать дополнительное поступление или выщелачивание урана. В таком случае система не является закрытой, в результате ее датирования можно получить неверное определение возрас- та. Большая мощность образца не гарантирует закрытость системы, поскольку процесс поступления или выщелачивания урана мог перезапускаться, причем в разное время [Pons-Branchu et al., 2020]. Взятие проб в стратиграфическом порядке позволяет доказать, что образец стабилен, если полученные даты хронологически согласуются [Ochoa et al., 2021, p. 96–97].

Датирование методом оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ). Применяется для определения времени, прошедшего с момента, когда датируемый объект в последний раз подвергался воздействию излучения (солнечного света), а также продолжительно сти воздействия света на объект. В основе метода лежит измерение интенсивности люминесценции (свечения), возникающей в результате высвобождения энергии, которая накапливается в кристаллической структуре минералов, а именно входящих в состав горных пород кварца и полевого шпата. Возможность использования кварца и полевых шпатов для датирования обеспечивают два основных процесса – накопление энергии и ее обнуление или засветка [Панин, 2010; Duller, 2008; Murray et al., 2021]. При использовании в качестве минерала-дозиметра кварца ОСЛ-метод позволяет датировать образцы возрастом от 1 года до 120–150 тыс. лет, при использовании полевого шпата – до 300‒500 тыс. лет [Кузьмин, 2017, с. 207–211].

ОСЛ-метод применяется в основном для датирования рыхлых отложений. Для определения возраста наскального искусства такое исследование проводится в случае, если осадконакопление происходило в особых условиях и отложения хотя бы частично перекрывают изображения. ОСЛ-датирование непосредственно породы предполагает более сложную пробоподготовку [Brill et al., 2020]. В качестве образцов возможно использование фрагментов скальной поверхности, связанных с различными эпизодами геологической истории изучаемого объекта [Sohbati et al., 2012].

Космогенное изотопное датирование (по наземным космогенным нуклидам (НКН)). Основано на измерении количества дочерних нуклидов, которые образуются в приповерхностных слоях породы при расщеплении атомов, входящих в состав минералов кварца, полевого шпата, бериллия, хлора и др., в результате взаимодействия попадающих в атмосферу из космоса частиц высокой энергии с атомами воздушных газов. Количество наземных нуклидов определяет возраст обнажения скальных поверхностей [Granger, 2014; Fujioka et al., 2022]. НКН-метод позволяет определить возраст экспонирования горных пород в пределах от 100 до 5 млн лет [Akçar, Ivy-Ochs, Schlüchter, 2008].

Ограничения метода связаны с эрозионными процессами, которые приводят к потере накопленных в поверхности горной породы нуклидов, а также с экранированием ее от космической радиации растительностью, снеговыми покровами, рыхлыми отложениями [Панин, 2010, с. 51].

Преимущества и ограничения прямого датирования наскального искусства

AMS-датирование. Успешных примеров определения возраста крашеных рисунков по древесному углю, которым они выполнены, известно немало. Они связаны преимущественно с классическими памятниками пещерного искусства Европы, такими как Шове-пон-д’Арк, Нио, Гаргас, Коске, Альтамира и др. [Valladas et al., 1992, 2010, 2017; Atlas…, 2020; García-Diez et al., 2013, tab. 2]. Метод прямого AMS-датирования пигмента прекрасно зарекомендовал себя и позволяет с большой точностью определять время создания изображений, выполненных углем. Сегодня этот подход широко применяется для хронологической атрибуции памятников наскального искусства по всему миру [O’Regan et al., 2019; Moya-Canoles et al., 2021; Šefčáková, Levchenko, 2021; Rowe et al., 2021; Bonneau et al., 2022]. Однако изве стно немало рисунков, выполненных минеральными пигментами, прямое радиоуглеродное датирование которых до недавнего времени считалось невозможным.

В составе красителей иногда выявляется органика, например, волокна, сохранившиеся компоненты связующих веществ или продукты их разложения – оксалаты кальция, они могут быть датированы AMS-методом [Ochoa et al., 2021]. Важным преимуществом этого метода является то, что он применим ко многим крашеным рисункам, выполненным оксидом марганца или железа, и даже к расположенным на открытых плоскостях [Pecchioni et al., 2019]. Чаще всего органика в составе красителей не фиксируется, однако некоторые связующие вещества (например, животные жиры, кровь и др.) могут преобразовываться в оксалаты кальция – продукт деятельности микроорганизмов [Watchman, 1993; Arocena, Hall, Meiklejohn, 2008; Lofrumento et al., 2011]. Важный подготовительный этап для такого датирования – сопоставление химического состава анализируемых красителей, субстрата и отложений на памятнике [Pecchioni et al., 2019, p. 333]. Таким образом устанавливается, не связано ли образование оксалата кальция на данном местонахождении с особенностями окружающей среды [Livingston, Robinson, Armitage, 2009]. Если удается доказать, что оксалат кальция в красителе – это продукт разложения органических связующих веществ, намеренно добавлен- ных человеком, они могут быть успешно датированы AMS-методом [Brook et al., 2018; Pecchioni et al., 2019; Steelman, Boyd, Allen, 2021].

Довольно необычный подход к датированию по оксалатам кальция крашеных изображений на стенах скальных навесов Сьерра де лас Куэрдас и в пещере Тио Модесто использовали испанские исследователи [Hernanz, Gavira-Vallejo, Ruiz-López, 2007]. В составе красного пигмента не было органических компонентов, но в голубовато-серой корке, связанной с активностью лишайников, которая перекрывала изображения, имелись оксалаты кальция. Микростратиграфия отобранных проб показала, что краситель наносился не единожды и вновь обрастал лишайником [Ibid., p. 515, 518]. Был установлен период создания наскальных рисунков – от 5 до 1 тыс. лет до н.э. [Ruiz et al., 2009].

U-Th-датирование. В последние годы наскальное искусство Индонезии надежно атрибутировано благодаря серии преимущественно U-Th-дат [Aubert et al., 2014, 2018, 2019; Ilmi et al., 2021; Brumm et al., 2021]. К настоящему времени доказанный древнейший в мире возраст наскального искусства был установлен по кораллоидным спелеотемам, перекрывающим натуралистичные изображения яванских свиней, в пещерах Леанг Булу Сипонг-4 (43 900 л.н.) и Леанг Тедонгнге (45 500 л.н.) на о. Сулавеси. Важным преимуществом спелеотем индонезийских памятников, по сравнению, например, с кальцитами объектов других регионов, является закрытость системы, что надежно доказывается стратиграфически.

Успешно применяется AMS- и U-Th-датирование изображений в пещерных комплексах Иберийского п-ова. Более 100 радиоуглеродных и более 130 уранториевых дат позволяют сегодня уверенно говорить о появлении настенного искусства на этой территории в ориньяке [Ochoa et al., 2021]. Оживленная дискуссия развернулась вокруг возраста изображений в пещере Ля Пасьега – 64 800 л.н. (U-Th) [Hoffmann et al., 2018]. Такая ранняя дата у специалистов вызвала большие сомнения [Slimak, Fietzke, Geneste, 2018; White et al., 2019]. На примере изучения наскальных рисунков в пещере Нерха было убедительно доказано, что спелеотемы большой мощности могут представлять собой незакрытую систему, в которой процессы поступления или выщелачивания урана перезапускались, поэтому получаемые даты являются ошибочными [Pons-Branchu et al., 2020].

Методом AMS-датирования был установлен возраст рисунков, выполненных углем, в пещере Альтамира – между 19 000 и 15 000 л.н., что позволило исследователям отнести изображения к эпохе мадлен [Valladas et al., 1992; Moure et al., 1996; Moure, González Sainz, 2000]. При этом по стратиграфии культуросодержащих отложений радиоуглеродным мето- дом был установлен период посещения пещеры человеком – 26 784–16 866 л.н. (от граветта до среднего мадлена). Позднее по тонкой кальцитовой пленке, перекрывающей большую часть полихромной живописи, определены восемь U-Th-дат, согласно которым нижняя хронологическая граница – 35 559, а верхняя – 15 204 л.н. Таким образом, наиболее древние образцы искусства Альтамиры относятся к ориньяку – эпохе, археологические свидетельства которой в пещере не найдены. Период создания шедевров первобытной живописи охватывает 20 тыс. лет [García-Diez et al., 2013]. Этот пример доказывает важность перекрестного датирования памятников наскального искусства разными методами.

Мощность успешно датированных карбонатных образований на большинстве описанных памятников не менее 1 см, а чаще превосходит данную величину. Однако, как показывают исследования испанских пещер Ля Пасьега и Нерха, даже большая мощность кальцитовых натеков не обязательно является гарантией закрытости системы датируемого материала.

ОСЛ-датирование. Один из самых первых примеров успешного применения ОСЛ-метода в изучении наскального искусства на открытых плоскостях – исследование знаменитого памятника Фаризео в долине р. Коа (Португалия), где были зафиксированы особые условия осадконакопления [Aubry et al., 2010]. Плоскость с петроглифами перекрывали непотревоженные отложения, в т.ч. культуросодержащие, они были датированы ОСЛ-методом. Это позволило исследователям выделить два периода функционирования стоянки: между 18 400 и 15 000 гг. до н.э., 12 000–11 000 гг. до н.э. Судя по расположению датированных отложений, наскальные изображения были выполнены до периода, который соответствует нижней границе начала процесса осадконакопления, – 18 400 гг. до н.э. [Ibid., p. 3309].

Другой пример успешного ОСЛ-датирования наскальных изображений по перекрывающим отложениям связан с памятником открытого типа Кюр-та на севере Египта. Исследователи, получив дату ок. 15 тыс. л.н., успешно определили возраст эоловых отложений, частично перекрывавших плоскости с фигурами быков [Huyge et al., 2011; Huyge, Vandenberghe, 2011]. Важное преимущество этого метода состоит в том, что наличие перекрывающих культурных слоев не является обязательным условием для датирования петроглифов – достаточно любых отложений, хотя и такие ситуации довольно редки на памятниках наскального искусства.

Необычной можно назвать стратегию датирования, выбранную для определения возраста наскальных изображений на потолках навесов и небольших гротов в регионе Кимберли на севере Австралии. В качестве датируемого материала были взяты пробы из семи окаменевших гнезд земляных ос, перекрывающих рисунки. Гнезда обычно состоят из органических остатков (пыльца, споры, фитолиты) и минерального компонента. Опираясь на результаты ОСЛ-датирования зерен кварца, исследователи установили, что два из пяти образцов относятся к 16 400 и 17 500 л.н. [Roberts et al., 1997]. Впоследствии предполагалось изучить более представительную серию проб AMS-методом. Датирование 15 проб из осиных гнезд, перекрывающих десять изображений, с шести памятников наскального искусства региона показало, что рисунки наносились на протяжении довольно длительного периода – с 17 500 до 13 000 л.н. [Finch et al., 2021]. Описанный подход нельзя назвать универсальным для открытых комплексов, т.к. он может быть применен при определении возраста изображений только на местонахождениях, где вероятность сохранения древних гнезд земляных ос выше. Однако это исследование демонстрирует важность оценки индивидуальных условий и возможностей датирования на каждом конкретном памятнике.

ОСЛ-датирование открытых скальных поверхностей успешно применяется для определения возраста наскальных рисунков [Liritzis, Evangelia, Mihalis, 2017]. Ставший классическим пример такого исследования широко известен на местонахождении Большая Галерея в Национальном парке Каньонлэндс на юго-востоке штата Юта в США. Датировались геологические события, произошедшие, несомненно, после создания наскальных изображений: установили возраст аллювиальных отложений и время обвала, частично повредившего некоторые рисунки; определили период экспонирования изобразительной поверхности Большой Галереи. Удалось определить узкий отрезок времени, в течение которого наносились наскальные рисунки на этой значительной по размеру плоскости – 1000–1100 гг. н.э.; он соответствует периоду существования культуры Фремонт доколумбовой Америки [Chapot et al., 2012; Pederson et al., 2014].

Детально описан метод ОСЛ-датирования скальной поверхности по блоку песчаника с глубокими желобками и лунками, обнаруженному при раскопках в привходовой части пещеры Дараки-Чаттан на р. Рева в Индии. Полученная дата 13 тыс. л.н., по мнению исследователей, является нижней хронологической границей, отмечающей время падения блока, что совпадает с резким изменением климата в начале голоцена и связанными с этим интенсивными денудационными процессами [Liritzis et al., 2019].

Стоит признать, что такой подход является оптимальным для датирования открытых плоскостей с петроглифами, не содержащими пигментов. Он не предполагает отбор проб непосредственно с изображений, следовательно, минимизирует возможность деструк- тивного воздействия. Единственным ограничением можно считать вероятность установления слишком широкого временного отрезка между нижней (возраст изобразительной поверхности) и верхней (геологическое событие) хронологическими границами.

Космогенное изотопное датирование. Начало применения данного метода датирования в изучении наскального искусства связано с определением времени экспонирования плоскостей с изображениями на трех памятниках в долине р. Коа Рибейра-де-Пискос, Канада-до-Инферно и Пенаскоса (Португалия). По изотопу 36Cl удалось установить, что поверхности были доступны для нанесения петроглифов в эпоху палеолита (136 000–16 000 л.н.) [Philips et al., 1997; Stuart, 2001]. Полученные данные, хотя и косвенно, впервые подтвердили предположение о древнейшем возрасте наскальных изображений Фош Коа, который позднее был убедительно доказан [Aubry et al., 2010].

Космогенное изотопное датирование блоков, сформировавших скальные навесы местонахождения Бо-ролога (Кимберли, Австралия), показало, что процессы деструкции и дальнейшее перемещение этих гигантских валунов вниз по склону происходили 130 000–90 000 л.н. и сформировали основу ландшафта памятника. Согласно данным геоморфологического исследования местонахождения, некоторые довольно крупные плиты были намеренно отделены и впоследствии перемещены человеком. Радиоуглеродная дата, полученная по образцу из гнезда земляной осы с одной из плоскостей с рисунками, с которой была отколота плита, ок. 9 500–9 300 л.н. [Finch et al., 2019]. Возраст эоловых отложений, частично перекрывавших эту изобразительную поверхность, 2 700– 2 500 л.н. Поскольку плита лежала поверх позднеголоценовых отложений, был сделан вывод о том, что в период между 9 300 и 2 500 л.н. ее намеренно перемещали [Delannoy et al., 2020]. Данное исследование доказало эффективность комплексного рассмотрения геоморфологического контекста памятников наскального искусства.

Не совсем традиционный подход к применению НКН-метода был предложен для определения нижней хронологической границы наскального искусства Западной Австралии. Измерение количества нуклидов в гранофирах и габбро (16 проб, по 10Be в составе кварца), на поверхностях которых выполнены петроглифы, обнаруженные на п-ове Бурруп и сопредельной территории Дампирова архипелага, показало крайне низкую динамику эрозии (в среднем ок. 0,30–0,40 мм/1 тыс. лет) [Pillans, Fifield, 2013]. Специалисты сделали вывод о том, что эти данные косвенно подтверждают радиоуглеродную дату 18 тыс. л.н., установленную по раковинам моллюсков из культурного слоя памятника Гам Три Вэлей, в кото- ром были найдены фрагменты плит с петроглифами [Lorblanchet, 1992, p. 42], но высказали предположение о более древней нижней хронологической границе, предельный возраст – 60 тыс. лет [Pillans, Fifield, 2013, p. 105]. Однако это предположение выглядит спорным, т.к. невозможно учесть факторы экранирования, климатические изменения за такой длительный период, из-за чего увеличивается вероятность ошибки при расчете возраста по эрозионным процессам [Watchman, Taçon, Aubert, 2014]. Подход, в котором центральное место занимают измерения динамики эрозии, полезен для решения задач по консервации и реставрации петроглифов, но вряд ли может быть применим для косвенного датирования.

Преимущества и ограничения прямого датирования наскального искусства Хакасско-Минусинской котловины

Приведенный обзор позволяет сделать вывод о возможности использования рассмотренных методов для определения возраста изображений древнейшего пла- ста в наскальном искусстве Хакасско-Минусинской котловины. На данной территории известно порядка 15 местонахождений с древнейшими изображениями. Самые представительные из них – Оглахты, Тепсей, Усть-Туба, Шалаболинская писаница, Бояры I, Георгиевская Гора, Моисеиха, Суханиха, Майдашинская писаница.

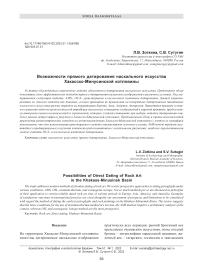

Среди образцов наиболее раннего наскального искусства региона преобладают рельефные, в основном выбитые изображения. Выполненные краской рисунки или петроглифы, на которых сохранились следы красного пигмента, встречаются на памятниках Теп-сей I, Суханиха I, Оглахты (гора «Сорок зубьев»), Шалаболинская писаница (рис. 1, 2). Некоторые изображения частично перекрыты кальцитовыми натеками. Не исключена вероятность того, что в составе минеральных красителей на изображениях с указанных памятников имеются оксалаты кальция, которые сегодня можно датировать AMS-методом. Чтобы проверить данное предположение, следует провести анализ химического состава как пигмента, так и поверхности субстрата без рисунков и наиболее близко к ним расположенных отложений. Это позволит

Рис. 1. Зооморфное изображение в «минусинском» стиле, под выбитыми контурами которого фиксируется красный пигмент. Суханиха I, плоскость 7.

1 – общий вид, фото с естественным рассеянным освещением; 2–4 – результат обработки фото 1 при помощи DStrech.

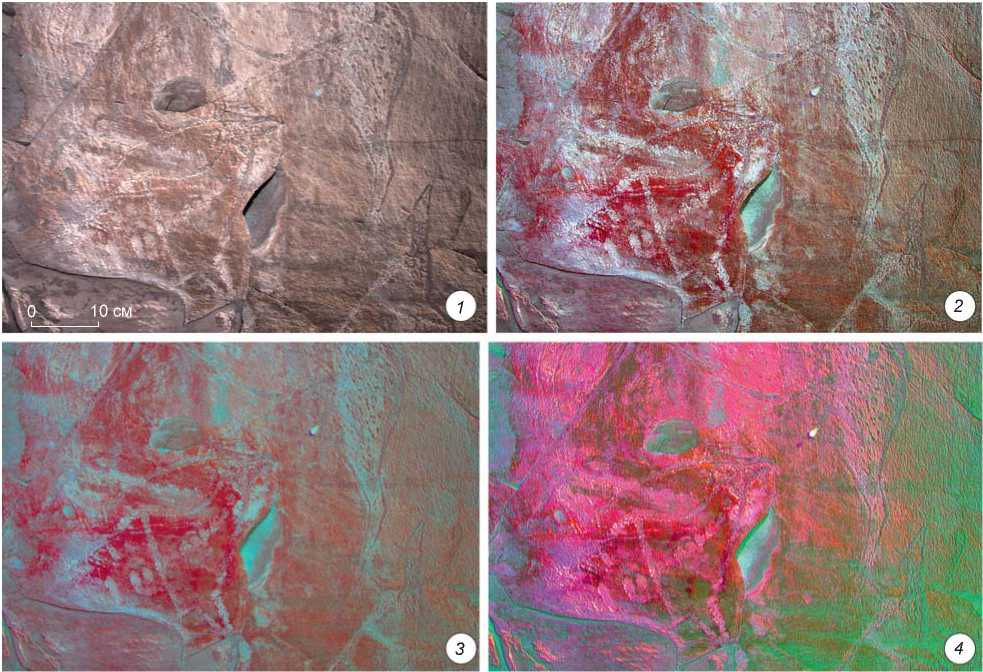

Рис. 2. Изображение оленя в «минусинском» стиле, на выступающих участках выбивки которого фиксируется красный пигмент. Оглахты IV. «Первый зуб».

1 – общий вид с отмеченным участком макрофото, фото со вспышкой: а – макрофото участка с частицами красного пигмента, стрелками показаны перекрывания пигмента кальцитом; б–г – результат обработки макрофото а при помощи DStrech.

исключить случайное попадание органических веществ из окружающей среды в краситель и доказать, что датируемый оксалат кальция является продуктом распада органического связующего вещества, намеренно добавленного древним художником (см., напр.: [Pecchioni et al., 2019; Steelman, Boyd, Allen, 2021]). На открытых поверхностях вероятность загрязнения органическими веществами высока, оксалат кальция мог образоваться на участке с пигментом как раньше, так и позже создания рассматриваемого изображения [Sauvet, 2015, p. 214]. Для определения возможности применения AMS-датирования по оксалатам кальция требуется предварительно провести серию химиче ских анализов для каждого местонахождения, где представлены крашеные изображения древнейшего пласта.

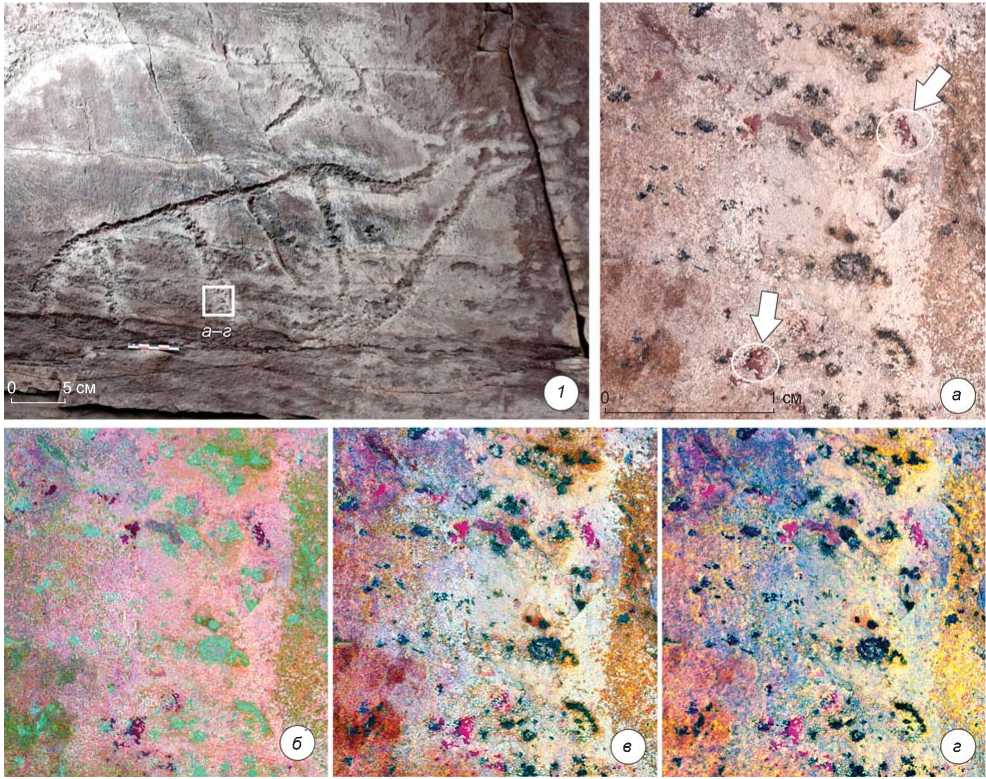

Было установлено, что мощность кальцитовых натеков и корок, перекрывающих древнейшие на- скальные изображения на памятниках Тепсей I, Су-ханиха I, Оглахты, мала для отбора образцов для U-Th-датирования. Во всех известных нам случаях кальцит образует корки толщиной не более нескольких миллиметров (рис. 3), этого недостаточно для проведения исследования данным методом. Кроме того, на открытых пло ско стях, скорее всего, имеются детритные загрязнения. Таким образом, применение этого метода на памятниках Хакасско-Минусинской котловины невозможно ввиду отсутствия базовых условий.

Наиболее подходящими для решения поставленных задач можно считать два метода – космогенное и ОСЛ-датирование фрагментов скальной поверхности. Материалом для обоих выступает горная порода. При проведении датирования этими методами не требуется отбирать образцы непосредственно с поверхности изображений, т.е. риск нанести поврежде-

Рис. 3. Плоскость с петроглифами раннего пласта, покрытая кальцитовой коркой. Георгиевская Гора.

1 – зооморфное изображение (общий вид) с отмеченным участком отбора образца кальцита; 2 – макрофото участка с отслаивающейся кальцитовой коркой, стрелкой показан участок отбора образца; 3 , 4 – макрофото образца кальцита, мощность которого не достигает даже 1 мм (увеличение ×20 и ×56 соответственно).

ние минимальный. Цель исследования – датировать нижнюю хронологическую границу – время обнажения плоскости, и верхнюю – геологическое событие, последовавшее за нанесением изображения. Указанные методы не дают возможности определить абсолютный возраст, но позволяют установить период, в который петроглиф был создан. Предварительный тест на наличие информации о проникновении света в гранулы кварца красноцветного девонского песчаника из Хакасско-Минусинской котловины (по блоку из окрестностей Шалаболинской писаницы) показал, что эта порода пропускает свет и, значит, является перспективной для ОСЛ-датирования [Зоткина и др., 2022, рис. 1].

Метод определения возраста породы по космогенному изотопу 10Be применим для датирования среднеенисейского песчаника, в составе которого имеется высокая доля кварца. Такое датирование наиболее оправданно при реконструкции хронологии геоморфологических процессов на памятнике, когда разрушены подходы к плоскостям с изображениями и утрачены площадки под ними или козырьки. Для этих геологических событий можно получить даты, которые окажутся более поздними, чем «верхние» даты, соответствующие созданию изображений. С учетом того, что многие ранние петроглифы располагаются на высоких ярусах, датирование процесса разрушения подходов к ним можно считать перспективным именно для выявления древнейшего пласта.

Заключение

Предложенный выше обзор не претендует на полноту и охват всех работ по абсолютному датированию наскального искусства последних лет, хотя бы потому что количество таких исследований с каждым годом растет, появляются качественно новые изменения в механизмах работы методов: корректируются ошибки и решаются проблемы, какое-то время назад считавшиеся непреодолимыми. Тем не менее, обзор методов и подходов с позиций преимуществ и ограничений применительно к конкретным научным задачам и региону может быть полезен для вы- бора стратегии датирования памятников наскального искусства не только Хакасско-Минусинской котловины, но и других территорий.

Исследование выполнено при поддержке РНФ № 22-18-00070 «Древнейший изобразительный пласт в хронологии наскального искусства Минусинской котловины: междисциплинарное исследование по материалам минусинского стиля».

Список литературы Возможности прямого датирования наскального искусства Хакасско-Минусинской котловины

- Дэвлет Е.Г. Памятники наскального искусства. Изучение, сохранение, использование. – М.: Науч. мир, 2002. – 240 с.

- Есин Ю.Н. Проблемы выделения афанасьевской культуры в наскальном искусстве Минусинской котловины // Афанасьевский сборник. – Барнаул: Азбука, 2010. – С. 53–73.

- Зоткина Л.В. К вопросу о методике изучения палимпсестов (на примере композиции с Шалаболинской писаницы, Красноярский край) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 2. – С. 93–102.

- Зоткина Л.В., Курбанов Р.Н., Уткина А.О., Сутугин С.В. Возможности и перспективы прямого датирования наскального искусства Минусинской котловины // Изучение древней истории Северной и Центральной Азии: от истоков к современности: тез. Международ. науч. конф., посвящ. 300-летию экспедиции Д.Г. Мессершмидта. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. – С. 297–300.

- Ковтун И.В. Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и Северо-Западной Азии. Проблемы генезиса и хронологии иконографических комплексов Северо-Западного Саяно-Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – 184 с.

- Кузьмин Я.В. Геоархеология: естественнонаучные методы в археологических исследованиях. – Томск: Издат. Дом Том. гос. ун-та, 2017. – 396 с.

- Миклашевич Е.А. Древнейшие наскальные изображения Минусинской котловины: проблемы и перспективы исследования // Уч. зап. музея-заповедника «Томская писаница». – 2015. – Вып. 2. – С. 66–78.

- Миклашевич Е.А. О сходстве древнейших наскальных изображений Южной Сибири и Центральной Азии и проблеме их атрибуции // КСИА. – 2020. – Вып. 261. – С. 82–98.

- Панин А.В. Методы палеогеографических исследований: четвертичная геохронология. – М.: Геогр. фак. Моск. гос. ун-та, 2010. – 430 с.

- Подольский Н.Л. О принципах датировки наскальных изображений. По поводу книги А.А. Формозова «Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображения и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР» // СА. – 1973. – Вып. 3. – С. 265–275.

- Пяткин Н.Б., Мартынов А.И. Шалаболинские петроглифы. – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1985. – 192 с.

- Русакова И.Д. К вопросу о хронологии древнейших петроглифов Минусинской котловины // Сб. докл. Междунар. конф. «Мир наскального искусства». – М.: ИА РАН, 2005. – С. 214–217.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука, 1980. – 328 с.

- Akçar N., Ivy-Ochs S., Schlüchter C. Application of insitu produced terrestrial cosmogenic nuclides to archaeology: A schematic review // Quater. Sci. J. – 2008. – Vol. 57. – P. 227–231.

- Arocena J.M., Hall K., Meiklejohn I. Minerals provide tints and possible binder/extender in pigments in san rock paintings (South Africa) // Geoarchaeology. – 2008. – Vol. 23, iss. 23. – P. 293–304.

- Atlas de la grotte Chauvet-Pont d’Arc. Monographie de la grotte Chauvet-Pont d’Arc. – P.: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2020. – Vol. 1. – 383 p.

- Aubert M., Brumm A., Ramli M., Sutikna T., Saptomo E.W., Hakim B., Morwood M.J., van den Bergh G.D., Kinsley L., Dosseto A. Pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia // Nature. – 2014. – Vol. 514. – P. 223–227.

- Aubert M., Setiawan P., Oktaviana A.A., Brumm A., Sulistyarto P.H., Saptomo E.W., Istiawan B., Ma’rifat T.A., Wahyuono V.N., Atmoko F.T., Zhao J.-X., Huntley J., Taçon P.S.C., Howard D.L., Brand H.E.A. Palaeolithic cave art in Borneo // Nature. – 2018. – Vol. 564, iss. 7735. – P. 254–257.

- Aubert M., Lebe R., Oktaviana A.A., Tang M., Burhan B., Hamrullah J., Abdullah A., Hakim B., Zhao J., Geria I.M., Sulistyarto P.H., Sardi R., Brumm A. Earliest hunting scene in prehistoric art // Nature. – 2019. – Vol. 576, iss. 7787. – P. 442–445.

- Aubry T., Dimuccio L.A., Mercè Bergadà M., Sampaio J.D., Sellami F. Palaeolithic engravings and sedimentary environments in the Côa River Valley (Portugal): implications for the detection, interpretation and dating of open-air rock art // J. of Archaeol. Sci. – 2010. – Vol. 37. – P. 3306–3319.

- Bonneau A., Pearce D.G., Mitchel P.J., Didier L., Nic Eoin L., Higham T.F.G., Lamoth M., Arthur C. Characterization and dating of San rock art in the Metolong catchment, Lesotho: A preliminary investigation of technological and stylistic changes // Quat. Intern. – 2022. – Vol. 611–612. – P. 177–189.

- Brill D., May S.M., Mhammdi N., King G. , Burow C., Wolf D , Zander A., Brückner H. OSL rock surface exposure dating as a novel approach for reconstructing transport histories of coastal boulders over decadal to centennial timescales // EGU General Assembly, EGU2020. – 2020. – Vol. 10. – P. 1–44.

- Brook G.A., Franco N.V., Cherkinsky A., Acevedo A., Fiore D., Pope T.R., Weimar IIIe R.D., Nehere G., Evanse H.A., Salguero T.T. Pigments, binders, and ages of rock art at Viuda Quenzana, Santa Cruz, Patagonia (Argentina) // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2018. – Vol. 21. – P. 46–53.

- Brumm A., Oktaviana A.A., Burhan B., Hakim B., Lebe R., Zhao J.-X., Sulistyarto P.H., Ririmasse M., Adhityatama S., Sumantri I., Aubert M. Oldest cave art found in Sulawesi // Science Advances. – 2021. – Vol. 7. – eabd4648.

- Chapot M.S., Sohbati R., Murray A.S., Pederson J.L., Rittenour T.M. Constraining the age of rock art by dating a rockfall event using sediment and rock-surface luminescence dating techniques // Quat. Geochronol. – 2012. – Vol. 3. – P. 18–25.

- Delannoy J.-J., Bruno David B., Genuite K., Gunn R., Finch D., Ouzman S., Green H., Veth P., Harper S., Balanggarra Aboriginal Corporation, Skelly R.J. Investigating the Anthropic Construction of Rock Art Sites Through Archaeomorphology: the Case of Borologa, Kimberley, Australia // J. of Archaeol. Method and Theory. – 2020. – Vol. 27. – P. 631–669.

- Duller G.A.T. Luminescence Dating: guidelines on using luminescence dating in archaeology. – Swindon: English Heritage, 2008. – 43 p.

- Finch D., Gleadow A., Hergt J., Levchenko V.A., Fink D. New developments in the radiocarbon dating of mud wasp nests // Quat. Geochronol. – 2019. – Vol. 51. – P. 140–154.

- Finch D., Gleadow A., Hergt J., Heaney P., Green H., Myers C., Veth P., Harper S., Ouzman S., Levchenko V. Ages for Australia’s oldest rock paintings // Nature Human Behaviour. – 2021. – Vol. 5. – P. 310–318.

- Fujioka T., Benito-Calvo A., Mora R., McHenry L., Njau J.K., de la Torre I. Direct cosmogenic nuclide isochron burial dating of early Acheulian stone tools at the T69 Complex (FLK West, Olduvai Bed II, Tanzania) // J. of Hum. Evol. – 2022. – Vol. 165. – P. 103–115.

- García-Diez M., Hoffmann D.L., Zilhão J., de las Heras C., Lasheras J.A., Montes R., Pike A.W.G. Uranium series dating reveals a long sequence of rock art at Altamira Cave (Santillana del Mar, Cantabria) // J. of Archaeol. Sci. – 2013. – Vol. 40. – P. 4098–4106.

- Granger D.E. Cosmogenic nuclide burial dating in archaeology and paleoanthropology // Treatise on Geochemistry, Second Edition. – Oxford: Elsevier, 2014. – P. 81–97.

- Hernanz A., Gavira-Vallejo J.M., Ruiz-López J.F. Calcium oxalates and prehistoric paintings. The usefulness of these biomaterials // J. of Optoelectronics and Advanced Materials. – 2007. – Vol. 9, iss. 3. – P. 512–521.

- Hoffmann D.L., Standish C.D., García-Diez M., Pettitt P., Milton J.A., Zilhão J., Alcolea J.J., Cantalejo P., Collado H., Balbín-Behrmann R., Lorblanchet M., Ramos J., Weniger G.C., Pike A.W.G. U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art // Sci. – 2018. – Vol. 359. – P. 912–915.

- Huyge D., Vandenberghe D.A.G. Confirming the Pleistocene age of the Qurta rock art // Egypt. Archaeol. – 2011. – Vol. 39. – P. 21–24.

- Huyge D., Vandenberghe D.A.G., De Dapper M., Mees F., Claes W., Darnell J.C. First evidence of Pleistocene rock art in North Africa: securing the age of the Qurta petroglyphs (Egypt) through OSL dating // Antiquity. – 2011. – Vol. 85. – P. 1184–1193.

- Ilmi M.M., Maryanti E., Nurdini N., Setiawan P., Kadja G.T.M., Ismunandar A review of radiometric dating and pigment characterizations of rock art in Indonesia // Archaeol. and Anthropol. Sci. – 2021. – Vol. 13. – 120.

- Liritzis I., Evangelia P., Mihalis E. Novel approaches in surface luminescence dating of rock art: a brief review // Mediterranean Archaeol. and Archaeometry. – 2017. – Vol. 17, iss. 4. – P. 89–102.

- Liritzis I., Bednarikc R., Kumar G., Polymeris G., Iliopoulos I., Xanthopouloug V., Zacharias N., Vafi adou A., Bratitsi M. Daraki-Chattan rock art constrained OSL chronology and multianalytical techniques: A fi rst pilot investigation // J. of Cultural Heritage. – 2019. – Vol. 37. – P. 29–43.

- Livingston A., Robinson E., Armitage R.A. Characterizing the binders in rock paintings by THM-GC–MS: La Casa de Las Golondrinas, Guatemala, a cautionary tale for radiocarbon dating // Intern. J. of Mass Spectrometry. – 2009. – Vol. 284. – P. 142–151.

- Lofrumento C., Ricci M., Bachechi L., De Feo D., Castellucci E.M. The fi rst spectroscopic analysis of Ethiopian prehistoric rock painting // J. of Raman Spectroscopy. – 2011. – Vol. 43. – P. 809–816.

- Lorblanchet M. The rock engravings of Gum Tree Valley and Skew Valley, Dampier, Western Australia: chronology and functions of the sites // State of the art: Regional rock art studies in Australia and Melanesia / eds. J. McDonald, I.P. Haskovec. – Melbourne: Australian Rock Art Research Association, 1992. – Iss. 6. – P. 39–59.

- Lowe J.J., Walker M.J.C. Reconstructing Quaternary Environments, 2nd ed. – Harlow: Pearson Prentice Hall, 1997. – 568 p.

- Moure A., González Sainz C. Cronología del arte paleolítico cantábrico: últimas aportaciones y estado actual de la cuestión // III Congresso de Arqueologia Peninsular, Paleolítico da Península Ibérica. – Porto: ADECAP, 2000. – Vol. 2. – 461e473.

- Moure A., González Sainz C., Bernaldo de Quirós F., Cabrera V. Dataciones absolutas de pigmentos en cuevas cantábricas: Altamira, El Castillo, Chimeneas y Las Monedas // “El Hombre Fósil” ochenta años después. – Santander: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 1996. – P. 295–324.

- Moya-Canoles F., Troncoso A., Armstrong F., Venegas C., Carcamo J., Artigas D. Rock paintings, soot, and the practice of marking places. A case study in North-Central Chile // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2021. – Vol. 36. – 102853.

- Murray A.S., Arnold L.J., Buylaert J.-P., Guérin G., Qin J., Singhvi A.K., Smedley R., Thomsen K.J. Optically stimulated luminescence dating using quartz // Nature Rev. Methods Primers. – 2021. – Vol. 1, iss. 72. – P. 1–31.

- Ochoa B., García-Diez M., Domingo I., Martins A. Dating Iberian prehistoric rock art: Methods, sampling, data, limits and interpretations // Quat. Intern. – 2021. – Vol. 572. – P. 88–105.

- O’Regan G., Petchey F., Wood R., McAlister A., Bradshaw F., Holdaway S. Dating South Island Māori rock art: Pigment and pitfalls // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2019. – Vol. 24. – P. 132–141.

- Pederson J.L., Chapot M.S., Simms S.R., Sohbati R., Rittenour T.M., Murray A.S., Cox G. Age of Barrier Canyonstyle rock art constrained by cross-cutting relations and luminescence dating techniques // PNAS. – 2014. – Vol. 11, N 36. – P. 12986–12991.

- Pecchioni E., Ricci M., Vaselli O., Lofrumento C., Levchenko V., Giamello M., Scala A., Williams A., Turchetta B. Chemical and mineralogical characterization and 14C dating of white and red pigments in the rock paintings from Nyero (Uganda) // Microchem. J. – 2019. – Vol. 144. – P. 329–338.

- Philips F.M., Flinsch M., Elmore D., Sharma P. Maximum ages of the Côa valley (Portugal) engravings measured with Chlorine-36 // Antiquity. – 1997. – Vol. 71. – P. 100–104.

- Pillans B., Fifi eld L.K. Erosion rates and weathering history of rock surfaces associated with Aboriginal rock art engravings (petroglyphs) on Burrup Peninsula, Western Australia, from cosmogenic nuclide measurements // Quat. Sci. Rev. – 2013. – Vol. 69. – P. 98–106.

- Pons-Branchu E., Sanchidrián J.L., Fontugne M., Medina-Alcaide M.Á., Quiles A., François Thil F., Valladas H. U-series dating at Nerja cave reveal open system. Questioning the Neanderthal origin of Spanish rock art // J. of Archaeol. Sci. – 2020. – Vol. 117. – P. 105–120.

- Roberts R., Walsh G., Murray A., Olley J., Jones R., Morwood M., Tuniz C., Lawson E., Macphail M., Bowdery D., Naumann I. Luminescence dating of rock art and past environments using mud-wasp nests in northern Australia // Nature. – 1997. – Vol. 387. – P. 696–699.

- Rowe M.W. Loendorf L.L., Miller M.R., Steelman K.L. Serpentine bends site #1: Radiocarbon dating prehistoric soot and associated pictographs // J. of Archaeol. Sci.: Rep. – 2021. – Vol. 37. – 102925.

- Ruiz J.F., Mas M., Hernanz A., Rowe M.W., Steelman K.L., Garvira J.M. First radiocarbon dating of oxalate crusts over Spanish prehistoric // Rock Art. Intern. Newsletter of Rock Art [INORA]. – 2009. – Vol. 46. – P. 1–5.

- Sauvet G. A la recherche du temps perdu. Méthodes de datations en art préhistorique: l’exemple des sites aurignaciens // Palethnologie. – 2015. – Vol. 7. – P. 210–225.

- Šefčáková A., Levchenko V.A. Prehistoric charcoal drawings in the caves in the Slovak Republic, Central Europe: Successful radiocarbon dating by a micro-sample 14C AMS // Quat. Intern. – 2021. – Vol. 572. – P. 120–130.

- Slimak L., Fietzke J., Geneste J. Comment on U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art // Sci. – 2018. – Vol. 361. – P. 1–3.

- Sohbati R., Murray A., Chapot M.S., Jain M., Pederson J. Optically stimulated luminescence (OSL) as a chronometer for surface exposure dating // J. Geophys. Res. Solid Earth. – 2012. – Vol. 117. – B09202.

- Steelman K.L., Boyd C.E., Allen T. Two independent methods for dating rock art: Age determination of paint and oxalate layers at Eagle Cave, TX // J. of Archaeol. Sci. – 2021. – Vol. 126. – 105315.

- Stuart F.M. In situ cosmogenic isotopes: principles and potential for archaeology // Handbook of Archaeological Sciences. – Chichester: John Wiley and Sons, 2001. – P. 93–100.

- Valladas H. Direct radiocarbon dating of prehistoric cave paintings by accelerator mass spectrometry // Measurement Science and Technology. – 2003. – Vol. 14. – P. 1487–1492.

- Valladas H., Cahier H., Maurice P., Bernaldo de Quirós F., Clottes J., Cabrera V., Uzquiano P., Arnold M. Direct radiocarbon dates for prehistoric paintings at the Altamira, El Castillo and Niaux caves // Nature. – 1992. – Vol. 357. – P. 68–70.

- Valladas H., Tisnerat N., Arnold M., Evin J., Oberlin C. La Grotte Chauvet: L’Art des Origines (second edition) / ed. J. Clottes. – P.: Editions du Seuil, 2010. – P. 32–33.

- Valladas H., Quiles A., Delque-Kolic M., Kaltnecker E., Moreau C., Pons-Branchu E., Vanrell L., Olive M., Delestre X. Radiocarbon Dating of the Decorated Cosquer Cave (France) // Radiocarbon. – 2017. – Vol. 59. – Spec. iss. 2: Proceedings of the 22nd International Radiocarbon Conference (Pt. 1 of 2). – P. 621–633.

- Walker M. Quaternary dating methods. – Chichester: John Wiley and Sons, 2005. – 304 p.

- Watchman A.L. Perspectives and potentials for absolute dating prehistoric rock paintings // Antiquity. – 1993. – Vol. 67. – P. 58–65.

- Watchman A., Taçon P., Aubert M. Correspondence on “Erosion rates and weathering history of rock surfaces associated with Aboriginal rock art engravings (petroglyphs) on Burrup Peninsula, Western Australia, from cosmogenic nuclide measurements” by Brad Pillans and Keith Fifi eld. Quaternary Science Reviews 69: 98–106 // Quat. Sci. Rev. – 2014. – Vol. 91. – P. 70–73.

- White R., Bosinski G., Bourrillon R., Clottes J., Conkey M.W., Cortés M., Corchón S., Rasilla M., Delluc B., Delluc G., Feruglio V., Fritz C., Fuentes O., Garate D., González-Gómez J., Floss H., Foucher P., González-Morales M.R., González-Pumariega M., Groenen M., Jaubert J., Martínez-Aguirre M.A., Medina M.Á., Moro- Abadía O., Ontañón R., Paillet-Man-Estier E., Paillet P., Petrognani S., Pigeaud R., Pinçon G., Plassard F., Ripoll S., Rivero O., Robert E., Ruiz-Redondo A., Ruiz-López J.F., San Juan-Foucher C., Sanchidrián J.L., Sauvet G., Simón-Vallejo M.D., Tosello G., Utrilla P., Vialou D., Willis M.D. Still no archaeological evidence that Neanderthals created Iberian cave art // J. of Hum. Evol. – 2019. – Vol. 144. – 102640.