Возможности развития личностно-профессиональных качеств курсантов правоохранительного вуза

Автор: Титова Ольга Ивановна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Педагогическая психология

Статья в выпуске: 4 (50), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье обсуждаются вопросы развития личности студента в период профессиональной подготовки в вузе. Цель статьи - проанализировать личностно-профессиональные качества курсантов правоохранительного вуза в контексте субъектно-развивающего подхода и определить мероприятия, направленные на воспитание личности в рамках вузовской подготовки. Методология исследования основана на анализе работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных субъектно-развивающему подходу и развитию личности в период обучения в вузе, роли личностных качеств в профессиональной компетентности сотрудников полиции. Среди личностно-профессиональных качеств особое внимание уделено толерантности к неопределенности, требования к которой в деятельности сотрудников полиции противоречивы в силу специфики профессии. Представлены результаты эмпирического исследования курсантов правоохранительного вуза (N=78) с использованием методики определения толерантности к неопределенности (С. Баднер). Результаты (их обсуждение). Выявлено, что подавляющее большинство курсантов и слушателей правоохранительного вуза характеризуются средним (73 %) и низким (24 %) уровнями толерантности к неопределенности, что указывает на склонность воспринимать необычные и сложные ситуации скорее как угрожающие, чем дающие новые возможности. Наибольшую интолерантность (нетерпимость) у сотрудников вызывают сложность и неразрешимость задачи. На основе теоретико-эмпирического изучения предложены мероприятия учебной и внеучебной деятельности, позволяющие развивать личность обучающегося в период вузовской подготовки. Показано, что освоение курсантами в ходе учебных занятий широкого репертуара ролей, освоение профессиональной акмеологии, реализация контекстного обучения на базе социально значимых учреждений региона, развитие этнокультурной толерантности позволят более полно использовать воспитательный потенциал подготовки сотрудников в период их обучения в вузе. Заключение. Отмечается, что реализация субъектно-развивающего подхода в подготовке кадров для органов внутренних дел позволит сформировать личностную основу профессионала и получить на выходе сотрудников-субъектов - думающих, ответственных, нравственных, патриотичных, личностно здоровых, готовых к решению задач в интересах общества и государства.

Развитие личности, личностно-профессиональные качества, воспитание в вузе, воспитание в преподавании дисциплин, толерантность к неопределенности, сотрудники полиции

Короткий адрес: https://sciup.org/144161812

IDR: 144161812 | УДК: 159.9 | DOI: 10.25146/1995-0861-2019-50-4-170

Текст научной статьи Возможности развития личностно-профессиональных качеств курсантов правоохранительного вуза

DOI:

улучшение жизни в обществе, частью которого он является. Вместе с тем в период обучения в ведомственном правоохранительном вузе обучающиеся (курсанты, слушатели) существенную часть своего времени проводят в стенах учебного заведения, осуществляя учебную и внеучеб-ную деятельность, а также служебные обязанности, предусмотренные для курсанта. Соответственно, образовательный процесс становится на этот период основным пространством развития личности обучающегося – формирования

его ценностно-мотивационной сферы, качеств личности, приоритетов образа жизни и др. В то же время в системе высшего образования в последние полтора-два десятилетия наблюдается выраженный акцент в пользу профессионального развития личности, что соответствует интересам работодателя в узком смысле этого слова и только отчасти соответствует интересам общества, в которое должен социализироваться молодой человек после окончания вуза, заняв в нем достойное место как личность и как гражданин своей страны.

В силу того что ведущая деятельность в юношеском возрасте – учебно-профессиональная, целенаправленное приращение нового в личностных качествах, в мировоззрении, в социальном поведении молодого человека происходит в рамках освоения профессии - в ходе проведения занятий и при реализации других видов учебной работы. Развитие гуманитарных, нравственных и патриотических качеств у учащейся молодежи является одним из центральных вопросов в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» (до 2025), что определяет воспитательные задачи в высшей школе.

Целью данной статьи является анализ результатов исследования личностно-профессиональных характеристик курсантов и обсуждение подходов к их развитию в условиях образовательного процесса правоохранительного вуза.

Методология и методы. Анализ работ, посвященных разным аспектам профессиональноличностного становления обучающихся на этапе обучения в высшей школе, позволил нам выделить несколько ключевых идей, которые определяют методологическую основу нашего исследования [Абульханова, 2014; и др.].

Гуманитарная составляющая подготовки в вузе связана с формированием у будущих профессионалов нравственных, патриотических и иных личностных качеств, обеспечивающих готовность молодого человека жить и работать в социуме для достижения и поддержания благополучия общества. Среди качеств, составляющих личностную основу профессионала, выделяют характеристики разного уровня, в том чис ле на общечеловеческом уровне - чувство долга, ответственность, обязательность, справедливость, надежность, доброжелательность, толерантность, любовь к Родине, содействие прогрессивному развитию [Данилюк, Кондаков, Тишков, 2009; Шинкевич, Маслодудова, Шерстяных, 2017; Шинкевич, 2019; и др.].

В работах зарубежных авторов личностные, а точнее сказать, индивидуально-психологические аспекты профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов чаще изучаются и осмысляются через призму следующих явлений: влияние осознанности поведения на здоровье сотрудников полиции [Christopher et al., 2016]; выявление причин перегрузок при исполнении профессиональных ролей в подразделениях органов полиции [Duxbury, Higgins, Halinski, 2015]; проявления постравматическо-го стресса у сотрудников полиции после насильственных нападений, выявление рисков и способов защиты от них [Ellrich, Baier, 2017; Levy-Gigi et al., 2015]; через призму эмоционального интеллекта и нюансов его проявления сотрудниками полиции в ситуации захвата заложников, ведения переговоров с преступниками и влияния на личность сотрудника прохождения им обучения по развитию эмоционального интеллекта [Grubb, Brown, Hall, 2018]. Также прорабатываются вопросы оказания психологической поддержки сотрудникам полиции для обеспечения личностного здоровья [Page, Jacobs, 2011]; анализируется роль личностных факторов в обеспечении стойкости сотрудников полиции [Sánchez-Teruel, Auxiliadora Robles-Bello, 2014]; личностные особенности, эмоциональное выгорание и выносливость личности в контексте обеспечения психического здоровья сотрудников полиции [Talavera-Velasco et al., 2018], в том числе в контексте профилактики суицидальных намерений сотрудников полиции [Violanti, 2004].

Личностные основания реализации успешной профессиональной деятельности необходимым образом связаны с категорией субъектности личности, имеющей многогранный характер, многоуровневую и системную организацию. На разных этапах подготовки в высшей школе мы можем наблюдать различный уровень сформи-рованности личностно-профессиональных характеристик обучающихся. На наш взгляд, в качестве объяснительной категории этому может быть применена мера субъектности, определяемая К.А. Абульхановой в качестве критерия проявления активности, самоорганизации и самореализации личности в социуме [Абульханова, 2013]. В качестве измерений субъектности личности предложены: мера активности, развития, гармонизации соотношений, удовлетворенности, интегративности, социального одобрения, ответственности [Абульханова, 2014]. Субъектность личности проявляется способностью личности принимать оптимальные решения, сознательно, ответственно и свободно строить свою жизнь, существовать, изменяя себя и условия самоосуществления в реальной действительности [Селезнева, Рубленко, Тодышева, 2016]. Авторами мера ответственности определяется как уровень осознания личностью полноты реальной действительности и ситуаций взаимодействия, принятие и добровольное осуществление необходимого на основе инициативы и творческой активности до достижения качественного результата в определенные сроки, несмотря на все имеющиеся трудности. Мера развития личности характеризует процесс изменения и совершенствования во времени ролевых позиций и субъектной активности, устанавливающих и укрепляющих связь личностных и профессиональных характеристик. Также субъектность понимается как активность личности по выстраиванию и преобразованию системы отношений, в том числе к самой себе, ценностей, смыслов, мотивов, она имеет стратегический, целенаправленный, преднамеренный характер [Дьячук, 2015]. Пребывая в обществе, личность оценивает результативность, эффективность проявления своей активности, уровень социального мышления, возможности и способности ощущения, восприятия, познания и осознания себя, имеющихся трудностей и социальных противоречий, уровень своей субъектности. С точки зрения психологических аспектов процесса обучения в вузе интересен подход, представленный в работе M. Li и коллег. Авторами выделяются в процессе вузовского обучения периоды, которые наиболее чувствительны в обеспечении психического, ментального здоровья обучающихся разных специальностей и направлений подготовки [Li et al., 2019].

Таким образом, личностно-профессиональные качества, выступающие конкретным отражением субъектности личности, могут быть представлены весьма многообразно - как в контексте содержания личностной составляющей профессионала в той или иной области, так и в контексте достижения образовательного результата в процессе подготовки специалиста в вузе.

Среди личностных характеристик, универсально значимых для подавляющего большинства профессий в современном обществе, мы выделяем коммуникативные качества личности [Титова, Поршуков, 2018; Титова, 2019], жизнестойкость или жизнеспособность [Махнач, 2012; Титова, Холодцева, 2017; Maddi, 2005] и толерантность к неопределенности [Любачевская, 2013; Титова, 2018 б]. В данной статье в контексте развития личностно-профессиональных качеств на этапе обучения обсуждаются результаты изучения толератности к неопределенности у курсантов и слушателей правоохранительного вуза.

Профессионально-служебная деятельность сотрудников полиции относится к числу тех, в которых значимость толерантности к неопределенности в определении результативности деятельности имеет неоднозначный характер. С одной стороны, высокий уровень регламентированности деятельности правовыми нормами и служебными приказами и распоряжениями, с другой - высокий уровень изменчивости ситуаций профессиональной деятельности в силу вариативности поведения правонарушителей, влияния человеческого фактора – изменчивости поведения и намерений конкретных людей, способных искажать и фальсифицировать информацию, с которыми сотрудник полиции взаимодействует при выполнении профессионально-служебных задач. Источником неопределенности могут выступать риски служебной деятельности, необходимость про-

гнозировать ход развития ситуации, при этом точность принимаемого личностью решения положительно связана с проявлением ею пер-сональности, осмысленности и ориентации на процесс [Яновский, Монастырская, 2017].

В процессе изучения личностно-профессиональных качеств обучающихся в высшем учебном заведении мы, согласно определению Е.А. Любачевской, понимаем под толерантностью к неопределенности характеристику личности, выражающуюся в способности человека выносить неопределенность и тревогу относительно негарантированного и непредсказуемого будущего, в готовности принимать неопределенность как норму жизни, творчески преобразовывать окружающую действительность в субъективную определенность [Любачевская, 2013].

В эмпирическом исследовании приняли участие курсанты и слушатели правоохранительного вуза (N=78). Для сбора данных использовались методика определения толерантности к неопределенности (С. Баднер).

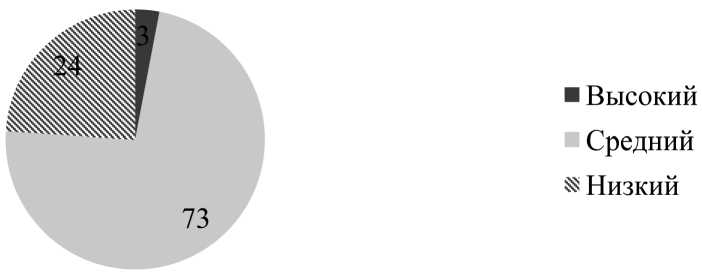

Результаты (их обсуждение). Анализ эмпирических данных показал, что 24 % сотрудников полиции из числа курсантов и слушателей имеют низкий уровень толерантности к неопределенности, что указывает на склонность воспринимать необычные и сложные ситуации скорее как угрожающие, чем дающие новые возможности (рис. 1). Недостаток информации или ее двусмысленность доставляют им дискомфорт. Средние значения по шкале толерантности к неопределенности характерны для 73 % опрошенных. Высокий уровень толерантности к неопределенности свойственен 3 % опрошенных курсантов и слушателей. Эти сотрудники могут чувствовать себя относительно комфортно даже в ситуации с высоким уровнем изменчивости, способны продуктивно действовать в незнакомой обстановке и при недостатке информации берут на себя ответственность, способны принимать решения без долгих сомнений и боязни неудачи, в непривычной ситуации видят возможность развития и проявления своих способностей и навыков.

Рис. 1. Доля обучающихся с разным уровнем толерантности к неопределенности

Fig. 1. Proportion of students with different levels of uncertainty tolerance

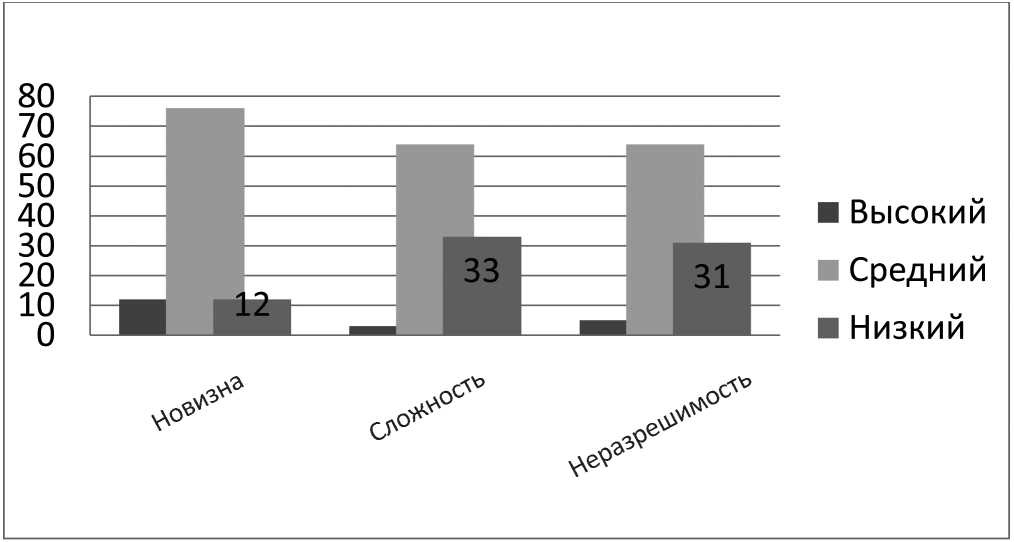

Отдельные компоненты толерантности к неопределенности представлены у курсантов и слушателей следующим образом (рис. 2): новизна как компонент толерантности к неопределенности – 12 % сотрудников имеют высокий уровень, 12 % – низкий уровень, 76 % – средний уровень; сложность как компонент толерантности к неопределенности - 3 % сотрудников имеют высокий уровень, 33 % – низкий уровень, 64 % – средний уровень; неразрешимость как компонент толерантности к неопределенности – 5 % сотрудников имеют высокий уровень, 31 % – низкий уровень, 64% – средний уровень.

Таким образом, подавляющее большинство курсантов и слушателей правоохранительного вуза характеризуются средним и низким уровнями толерантности к неопределенности. Наибольшую интолерантность (нетерпимость) у сотрудников вызывают сложность и неразрешимость задачи.

Рис. 2. Сравнительная характеристика выраженности отдельных компонентов толерантности к неопределенности

Fig. 2. Comparative characteristics of the severity of the components of uncertainty tolerance

На этапе вузовского обучения основным форматом развития личности выступают учебные занятия и внеучебная деятельность, но именно учебные занятия, осваиваемые дисциплины в силу их преобладания становятся основным пространством, создающим воспитательную среду для личности студента, курсанта, слушателя, определяющим воспитательный потенциал этого этапа жизни молодого человека. В качестве мер, обеспечивающих возможности развития личностно-профессиональных качеств курсантов и слушателей на этапе обучения в вузе, мы считаем целесообразными следующие направления и формы, обладающие значительным воспитательным, развивающим потенциалом.

-

1. Учебные занятия должны предусматривать освоение обучающимися разнообразных ролевых моделей поведения, например: роль «преподавателя»-модератора темы на семинаре, ведущего ее изучение; роли, связанные с защитой работы обучающегося; роль эксперта в оценке работы другого, роль фасилитатора в обсуждении, а также роли гражданина со своими индивидуальными интересами в рамках моделирования действий сотрудников органов вну-

- тренних дел, создание коллективных продуктов учебной деятельности (например, совместный отчет о выполнении учебного задания с распределением ролей по его подготовке). Это способствует формированию личностных, социальнопсихологических аспектов профессиональной компетентности, обогащению ролевых моделей для целей профессиональной и управленческой деятельности сотрудника ОВД, а также глубине понимания ценностных ориентиров поведения граждан общества.

-

2. Включение в процесс профессиональной подготовки (например, в число факультативных дисциплин или дисциплин гуманитарного цикла, возможно, в формате электронных курсов ЭИОС вуза) курсов в области профессиональной акмеологии, обеспечивающих личностное развитие обучающегося посредством содействия профессиональному самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию. Это способствует осознаванию обучающимися своего потенциала в реализации жизненно и профессионально значимых целей в процессе обучения, поддерживает оценку правильности сделанного курсантами и слушателями профессионального

КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. В.П. АСТАФЬЕВА

S

и

-

3. В процессе освоения дисциплин учебного плана реализовывать контекстное обучение, способствующее формированию системы профессиональных и личностных смыслов курсанта и слушателя путем систематической деятельности на базе социально значимых учреждений, задачи которых смежны с задачами деятельности органов внутренних дел (например, для реализации мероприятий профилактической работы и правового воспитания детей и подростков, для участия в проектах с привлечением молодежных инициатив). Это способствует приобретению более богатого социального опыта за счет активной деятельности самих обучающихся, пониманию задач и проблем региона, взаимопониманию с окружающими людьми, выработке личностной позиции относительно социальноправовых проблем, смежных с профессиональной деятельностью сотрудника органов внутренних дел, готовности к межведомственному сотрудничеству. Аналогичная деятельность в вузах МВД осуществляется, но имеет очень избирательный и нерегулярный характер, например в рамках волонтерской деятельности.

-

4. Также реализации воспитательного потенциала дисциплин профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел способствует включение в число образовательных результатов личностных качеств и умений в области социального взаимодействия, таких как развитие толерантности, в том числе этнокультурной толерантности и такта, этнокультурной компетентности личности; овладение приемами эффективного запоминания и наблюдательности, работы с информацией - поиск, анализ, визуализация; развитие стрессоустойчиво-сти и способности к саморегуляции; умений в сфере планирования времени и самоорганизации. Это, безусловно, не полный перечень личностных компетенций, востребованных в совре-

- менном обществе, но это то, что создаст основу для способности к обучению, широкого профиля профессиональной компетентности сотрудника, обеспечит его готовность к изменениям в содержании и условиях деятельности, динамика которых в современном обществе весьма высока.

выбора и пр., мотивированию в достижении профессиональных целей и личных планов обучающихся; помогает обучающимся в условиях коллективного образовательного процесса поддерживать собственную индивидуальность, развивать целеполагание и планирование.

Заключение. Отметим, что реализация субъектно-развивающего подхода в подготовке кадров для органов внутренних дел в качестве достоинства имеет то, что будут сформированы сотрудники-субъекты - думающие, ответственные, нравственные, патриотичные, личностно здоровые. Но вместе с тем менее удобные для примитивного управления, что потребует более компетентного руководства, повышения управленческой компетентности руководителей первичных коллективов подразделений и определенных перемен в деятельности подразделений органов внутренних дел для оптимального задействования новых возможностей личности сотрудника в решении актуальных для российского общества и государства задач.

Список литературы Возможности развития личностно-профессиональных качеств курсантов правоохранительного вуза

- Абульханова К.А. К проблемам экологии личности и возможности психологической поддержки // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2014. № 4 (30). С. 6-22. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_22648309_86892983.pdf (дата обращения: 26.11.2019).

- Абульханова К.А. Личность во времени человеческой культуры // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2013. № 3 (25). С. 40-53. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_20283564_12023904.pdf (дата обращения: 26.11.2019).

- Бондаревская Е.В. Воспитание как возрождение человека культуры и нравственности. Ростов н/Д: РГПУ, 1995.

- Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М., 2009.

- Дьячук А.А. Личностные особенности организации деятельности и возможности их оценки // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2015. № 2. С. 160-165. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_24306412_71131722.pdf (дата обращения: 26.11.2019).