Возможный способ отображения аномальных разрезов Баженовской свиты на региональной стратиграфической схеме Западно-Сибирской провинции

Автор: Гришкевич В.Ф., Нежданов А.А., Олейник Е.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Принятые МСК региональные схемы юрских и меловых отложений Западной Сибири не содержат информации об аномальных разрезах баженовской свиты. Последняя редакция «Стратиграфического кодекса России» позволяет описать аномальные разрезы баженовской свиты как новый тип вспомогательных литостратиграфических объектов - олистостром, что требует разработки отсутствующей графической легенды для их отображения на региональных стратиграфических схемах. На основе анализа общих свойств зон аномальных разрезов баженовской свиты и теоретической геомеханической модели их формирования авторы статьи предлагают свою версию легенды отображения их пространственной, стратиграфической и генетической структуры на региональных стратиграфических схемах Западной Сибири. Отображаются стратиграфические положения начальной и конечной глубины проникновения инициирующей трещины-сейсмита, латеральное распространение (площадная доля) инъективного силла - тела внедрения в низах отложений баженовской свиты, итоговое положение баженовского олистолита в ачимовской толще, объемы вторичного расщепления олистолита в процессе его всплывания на седиментационном склоне. Векторная форма легенды не перегружает ограниченное пространство региональных стратиграфических схем и не затеняет основной информации

Западная сибирь, региональные схемы, отложения нижней юры, баженовская свита, аномальный разрез

Короткий адрес: https://sciup.org/14133464

IDR: 14133464 | УДК: 551.7.02:551.[762+763]:550.72 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-2-21-28

Текст научной статьи Возможный способ отображения аномальных разрезов Баженовской свиты на региональной стратиграфической схеме Западно-Сибирской провинции

В последней редакции 2019 г. «Стратиграфического кодекса России» [1] введен новый тип вспомогательных литостратиграфических объектов — олистостромы (от греч. ὄλισθος — скользить и отрйца — слой). « Статья VI.4. Олистостромы (гравитационные) — хаотические ассоциации пород (микститы), состоящие из гетерокластического и часто разновозрастного материала (олистолитов), погруженного в относительно мелкокластическую бесструктурную массу (матрикс) обычно иного чем олистолиты состава, слабостратифицированную или без следов стратификации. Характерны пластообразная или линзовидная форма, и резкость границ как в подошве и кровле, так и по латерали».

Под это определение в рамках оползневой гипотезы их образования попадают аномальные разрезы баженовской свиты (АРБ). Это делает необходимым и правомочным их отображение на всех последующих региональных стратиграфических схемах.

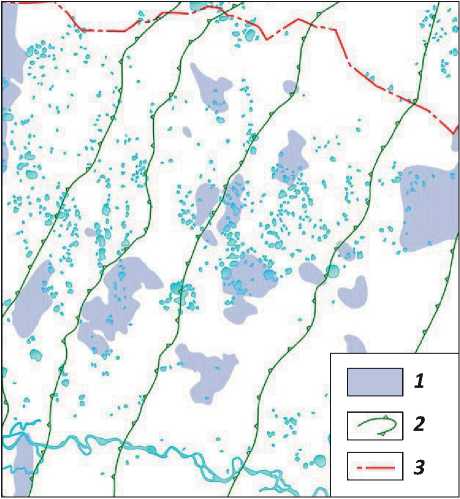

Аномальные разрезы баженовской свиты и ее битуминозных аналогов (баженитов) характеризуются резким локальным увеличением толщин (от обычных 20-35 до 150-200 м) за счет их расщепления грубозернистыми терригенными осадками. В центральных районах провинции зоны АРБ занимают до 15 % территории, размеры отдельных выявленных зон колеблются от 1 до нескольких тысяч км2 (рис. 1). Тем не менее, региональные схемы юрских и меловых отложений Западной Сибири не содержат информации о столь масштабных объектах.

Тому было две причины. Во-первых, аномальные разрезы являются органичной частью клиноформной модели неокомской толщи Западной Сибири, а ее корректного описания также не было на региональных схемах, и, во-вторых, не было приемлемой легенды, позволяющей нанести обозначающие их знаки на ограниченном графическом пространстве региональных стратиграфических схем так, чтобы они не затеняли собой описание основной части территории с ненарушенным залеганием отложений.

Про зоны АРБ достоверно установлено следующее [2].

-

1. Восточные границы всех зон идут параллельно линиям примыкания региональных покрышек к подачимовским глинам, они резкие, морфологически являются взбросами, по которым верхняя часть разреза баженовской свиты (или ее аналогов) приподнята вверх на несколько десятков метров.

-

2. Объем ниже взброшенной части баженовской свиты заполнен нижнемеловыми осадками со следами оползневого перемещения (флюидальны-ми текстурами, многочисленными инкластами ачи-мовских глин и баженитов в песчано-алеврито-глинистом матриксе).

-

3. Верхняя граница ненарушенного (автохтонного) залегания баженовской свиты в зонах АРБ

-

4. Взброшенные пластины баженитов, как правило, бывают разбиты на фрагменты («разбитая тарелка»).

-

5. Часть фрагментов пластин может быть дополнительно «перемещена» вверх по разрезу, такие дополнительно перемещенные пластины «оставляют» в «пройденных» ачимовских пластах вертикальный шлейф инкластов баженитов.

обычно проходит по кровле карбонатно-силицит-ного конденсированного разреза в подошве баженовской свиты.

Достаточно строгое и полное описание пяти вышеперечисленных фактов с позиций деформаций слаболитифицированных пород дано в геолого-механической модели формирования АРБ [2]. Относительная полнота модели сделала возможным создание генетически наполненных графических символов условных обозначений АРБ для региональных схем.

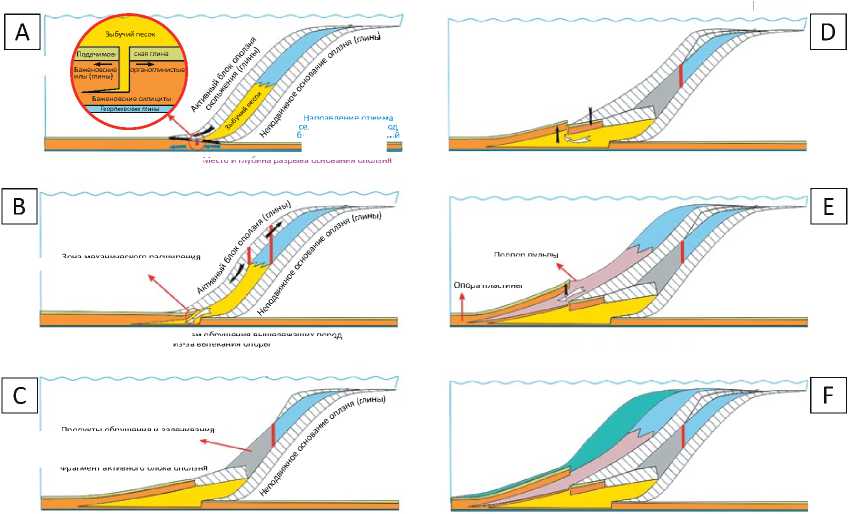

Геолого-механическая модель формирования АРБ

В рамках геомеханической модели полный цикл формирования отдельной генетически связанной зоны АРБ разделен на шесть стадий. На первой стадии (рис. 2 А) при наличии на седиментационном склоне линзы песков-плывунов, перекрытых прочной глинистой покрышкой, землетрясением провоцируется оползень скольжения. По мере движения вниз по склону его активный блок прорывает подачимовские глины и верхние слои баженовской свиты, формируя инициирующую трещину АРБ. Одним из условий такого развития событий является достаточная толщина перекрывающих глин (10 м и более). На этих глубинах глины приобретают прочность, достаточную для передачи механического напряжения, требуемого для разрыва пород. Также необходимы достаточная сила землетрясения и высота неустойчивого склона. В результате образуется субвертикальная трещина-сейсмит [2, 3], повторяющая в плане контур примыкания глинистой покрышки к подачимовской глине. Но даже проникновение инициирующей трещины отнюдь не гарантирует развитие полноценного АРБ. Для этого необходимо наличие достаточных объемов подвижных плывунов в ачимовской линзе над инициирующей трещиной.

Динамика дальнейшего развития оползня выглядит следующим образом. Через разрыв пески-плывуны из ачимовских линз могут затекать и растекаться под протобаженитами (см. рис. 2 B, C). Песчано-глинистая пульпа подвижного песка-плывуна (объемная плотность около 1,8 г/см3) стекает вниз по седиментационному склону под глинистой покрышкой и растекается над нижнебаженовскими силицитно-карбонатными породами, имеющими более высокую объемную плотность (около 2 г/см3). Таким образом, растекание происходит примерно на уровне равенства плотностей пульпы и вмещающих пород.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 1. Зоны АРБ и границы выклинивания региоциклитов в центре Ханты-Мансийского автономного округа [2]

Fig. 1. Zones of abnormal Bazhenov section and boundaries of regional cyclothem wedging out in the center of Khanty-Mansi Autonomous Okrug [2]

1 — зоны аномального разреза; границы ( 2 , 3 ): 2 — выклинивания региоциклитов, 3 — Ханты-Мансийского автономного округа

1 — zones of abnormal section; boundaries ( 2 , 3 ): 2 — regional cyclothem wedging out, 3 — Khanty-Mansi Autonomous Okrug

Обычный уровень проникновения трещи-ны-сейсмита и терригенных пород АРБ — низы баженовской свиты. Относительно редки случаи проникновения терригенных пород АРБ только до середины разреза баженовской свиты, т. е. до подошвы «кокколитофоридовой» пачки — слоя сла-бокарбонатизированных радиоляритов. Явление это носит локальный характер — обычно частичное вскрытие наблюдается на небольшой части зоны АРБ, а на большей ее части глубина проникновения бывает обычной — ступенькой до низов разреза баженовской свиты. Такое ступенчатое отщепление в АРБ только верхних пачек баженовской свиты надежно зафиксировано на ряде площадей Среднего Приобья (Урьевская, Северо-Конитлорская, Миша-евская и др.).

Быстрые процессы гравитационного перемещения пластичных продуктов оползня завершаются на стадии растекания (см. рис. 2 C). В результате достигается некоторое равновесное состояние склона, включающее оползневой рубец и конус выноса, выполненный плывуном, продуктами обрушения и взброшенными баженитами. Но это равновесие временное.

Продолжающийся процесс бокового заполнения осадочного бассейна приводит к постепен- ному залечиванию оползневого рубца, осадки наступающего седиментационного склона начинают перекрывать и нагружать те части конуса выноса, которые включают в себя пластины взброшенных баженитов. Основанием этих пластин служат осадки бывшей оползневой пульпы, которые легко переходят в пластично-текучее состояние. Даже при незначительных сотрясениях пески-плывуны из-за неравномерной нагрузки начинают вытекать из-под склона, образуя напорный вал пучения у его основания.

Разгрузка избыточного давления происходит через трещины в пластинах баженита со смещением их фрагментов. В результате некоторые фрагменты пластины протобаженитов оказываются отделенными от массива коренного залегания, окруженными со всех сторон песками матрикса, т. е. превращаются в олистолиты (в микроолистолиты или в гигоолистолиты — в зависимости от размеров фрагмента). При этом либо плывуном выталкивается вверх фрагмент-олистолит (будущий «остров» баженита), либо образуется протяженная взброшенная пластина баженита с открытой и протяженной боковой поверхностью (см. рис. 2 D). Наличие открытой боковой поверхности протобаженитов, в которую упираются осадки седиментационного склона, означает начало следующей стадии в развитии зоны АРБ — вторичного вскрытия, внедрения и расщепления баженитов (см. рис. 2 Е). По мере поступления осадков такие расщепления происходят многократно, вплоть до полного исчерпания толщины пластины или ее захоронения наступающим седиментационным склоном (см. рис. 2 F).

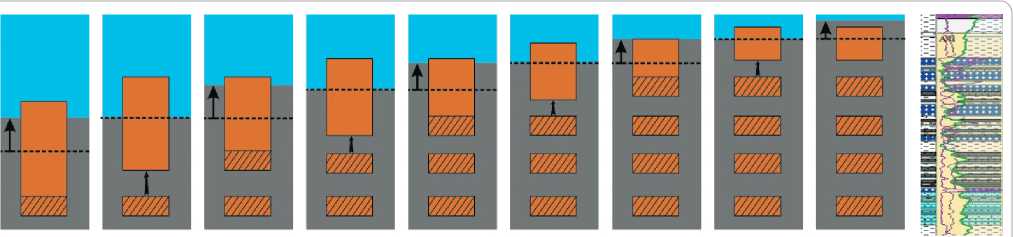

Таким образом, геомеханическая модель формирования АРБ предполагает существование не только высоконапорного разрушения протоба-женитов посредством гидроразрыва оползневой пульпой, но и низконапорное расщепление пластин протобаженитов в процессе их всплывания в полужидких осадках на растущем седиментационном склоне. Обломок пластины протобаженита плавает в слабоконсолидированных осадках склона, при циклических сходах гранулярных песчаных потоков нарушается архимедово равновесие между пластиной протобаженита несущей средой полужидкого осадка, и на боковых стенках пластины возникают давления, превышающие прочность протобажени-тов на расщепление [2]. Вероятность расщепления, а не постепенного всплывания пластины повышается под воздействием микросейсм (слабых землетрясений). Последовательно отщепляемые слои дробятся, деформируются и фиксируются вмещающими осадками седиментационного склона, таким образом, вмещающая ачимовская толща сохраняет в последовательности обломков (инкластов баже-нита) стратиграфическую последовательность слоев в исходной разрушаемой пластине (рис. 3). Это позволяет проводить стратиграфическую идентификацию обломков баженита по их вещественному составу (пример такого стратиграфического анали-

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 2. Геомеханическая модель формирования АРБ [2]

Fig. 2. Mechanical earth model of abnormal Bazhenov section formation [2]

Подачимов

Опора пластины

Баженовские илы (глины)

Место обрушения пород над зыбучими песками

Направление отжима седиментационных вод баженовских отложений

Место и глубина разрыва основания оползня

Зона механического расширения жерла внедрения

Подпор пульпы

Места разрыва и объем обрушения вышележащих пород из-за вытекания опоры

Продукты обрушения и залечивания оползневого рубца

Фрагмент активного блока оползня

Стадии: A — оползня скольжения, B — оползня вытекания, C — растекания и растрескивания, D — деформаций под неравномерной нагрузкой, E — вторичного внедрения, F — захоронения.

-

1 — протобаженит; 2 — напряжение разрыва

Stages: A — flow slide, B — effluxion slide, C — spreading out and cracking, D — uneven load deflection, E — secondary intrusion, F — burial.

-

1 — proto-Bazhenite; 2 — cleavage stress

Рис. 3. Геомеханика расщепления протобаженита при всплывании [2]

Fig. 3. Geomechanics of proto-Bazhenite split caused by its rising to the surface [2]

О 1 О 2 S3 3о4о5ш6

1 — полужидкие осадки; 2 — водная толща; 3 — ступенчатый прирост склона; части пластины баженита ( 4 , 5 ): 4 — сохраняемая, 5 — отщепляемая; 6 — всплывание пластины после ее раскола

1 — semi-solid sediments; 2 — water column; 3 — consecutive growth of slope; parts of Bazhenite plate (4, 5): 4 — sustained, 5 — split off; 6 — plate rising to the surface after split за АРБ по петрографическим данным из скв. Ими-лорская-405Р приведен в [2]).

Пластина приподнятых протобаженитов может быть перекрыта осадками наступающего седиментационного склона в положении, зафиксированном после стадии первоначального растекания

(см. рис. 2 С). В таком случае она сохраняет не только свое стратиграфическое положение, но и свою исходную толщину. При потере площадной целостности пластины для отдельных ее участков возможны случаи дополнительного подъема и сопутствующего последовательного отщепления ее слоев снизу.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

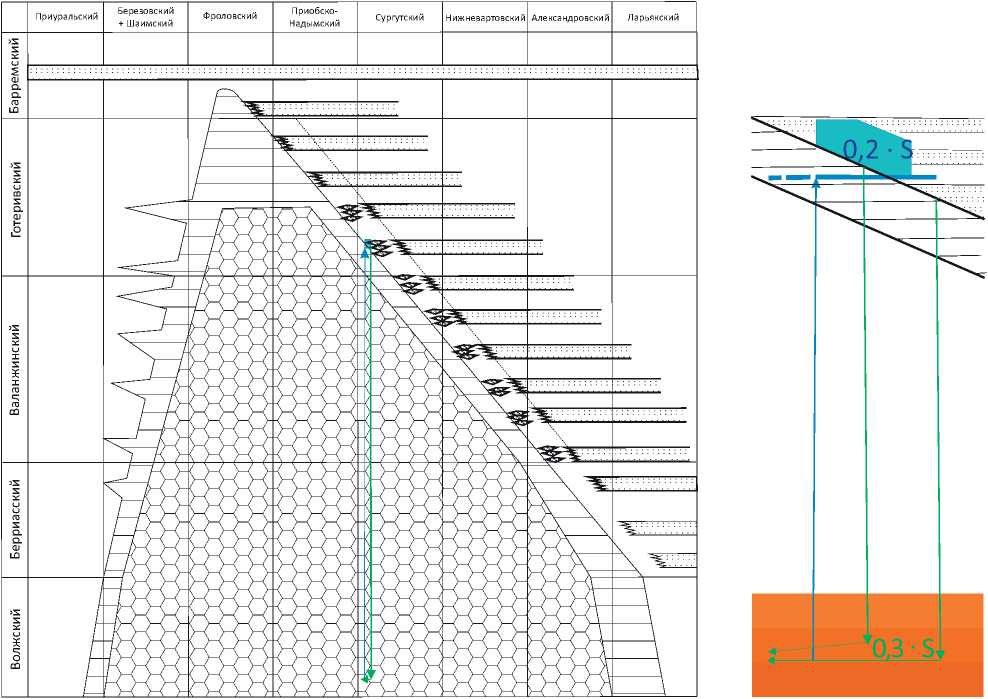

Рис. 4. Легенда аномальных разрезов баженовской свиты для региональных стратиграфических схем Fig. 4. Legend of abnormal Bazhenov sections for regional stratigraphy schemes

0,2 . S 8

-

1 — подачимовские глины; 2 — конденсированные осадки баженовско-георгиевского комплекса; 3 — песчаные пласты или линзы; 4 — условные слои или стратиграфические уровни баженовско-георгиевского комплекса; 5 — глубина проникновения инициирующей трещины-сейсмита от кровли подачимовских глин и направление растекания оползневой пульпы внутри баженовской свиты, автохтонная эрозионная подошва олистостром (0,3 ∙ S — доля площади примыкания ачимовской части региоциклита, занятая АРБ); 6 — направление стратиграфического перемещения олистолита (пластины) баженовской свиты; 7 — кровля олистостромы; 8 — статиграфическое положение взброшенного олистолита баженовской свиты и оползневых масс (0,2 ∙ S — доля суммарной площади всех олистолитов); 9 — стратиграфический объем ачимовских отложений с (инкластами) обломками пород баженовской свиты от многократного расщепления пластин баженовской свиты на седиментационном склоне

1 — sub-Achimov clay; 2 — inspissated sediments of Bazhenov-Georgievsky sequence; 3 — sand layers or lenses; 4 — conditional layers or stratigraphic levels of Bazhenov-Georgievsky sequence; 5 — depth of triggering seismite crack penetration from the Top of sub-Achimov clay and direction of landslide slurry spreading out inside the Bazhenov Fm, authigenic erosion base of olistostromes (0.3 ∙ S — fraction of the area of the Achimov regional cyclothem abutment occupied by abnormal Bazhenov section); 6 — direction of stratigraphic movement of the Bazhenov olistolite (plate); 7 — olistostrome Top; 8 — stratigraphic position of the thrust Bazhenov olistolite and landslide mass (0.2 ∙ S — fraction of the total area of all olistolites); 9 — stratigraphic framework of the Achimov deposits with (inclasts) fragments of the Bazhenov rocks after the repeated split of the Bazhenov plates on sedimentary slope

Обсуждение

Тело внедрения АРБ рассмотрено в статье как неокомская олистострома с матриксом оползневых масс ачимовских песчаных линз (рис. 4). Сход подводного оползня — сверхбыстрое геологическое событие [4], поэтому в стратиграфическом смысле все тело олистостромы синхронно и имеет ачимов-ский возраст. Асинхронная эрозионная (автохтонная или коренная) подложка присутствует у любой олистостромы. В рассматриваемом случае ударно-эрозионному воздействию подвергался разрез подстилающих конденсированных битуминозных отложений, поэтому вскрытыми и превращенными в обломочное заполнение олистостромы оказались более древние осадочные породы, вплоть до киммерийского возраста (до георгиевской свиты). Таким образом, кровля и подошва олистостром АРБ оказались разнесенными между юрской и меловой системами, несмотря на генетическую и морфологическую связность. Поэтому и легенда АРБ разделена на две части: верхнюю — «ачимовскую» и нижнюю — «баженовскую». Генетические и мор-

26 FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

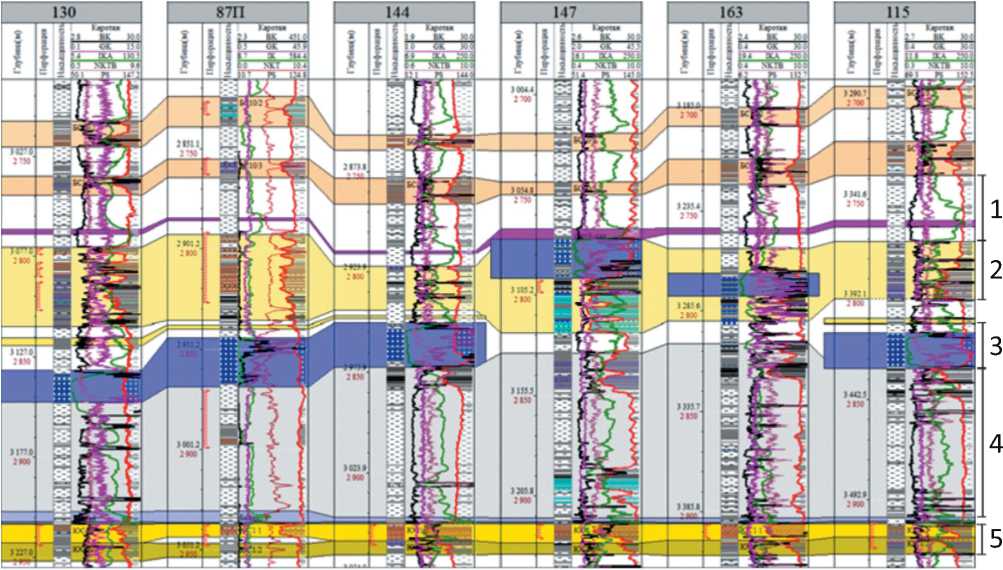

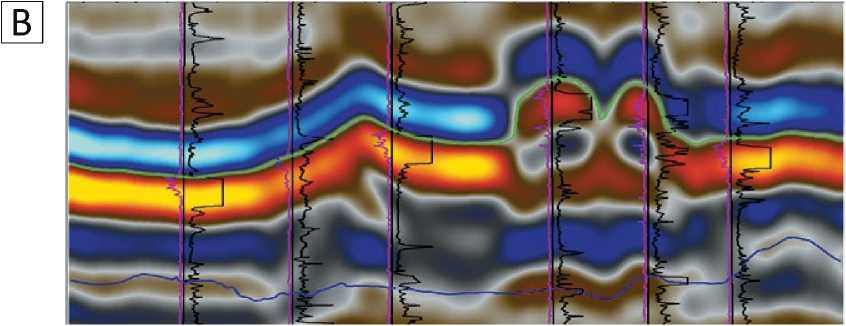

Рис. 5. Схема корреляции разрезов скважин (A) и временной разрез через шлейф обломков всплывшей «пробки» баженитов (B). Имилорское месторождение, пласт Ач1 [2]

Fig. 5. Well-to-well correlation chart (A) and seismic time section across the apron of fragments of Bazhenite “plug” risen to the surface (B). Imilorsky field, Ач1 horizon [2]

A

1 — савуйская пачка; 2 — 1-й ачимовский пласт; 3 — олистолит: подачимовская пачка + верхи баженовской свиты; 4 — тело внедрения; 5 — пласт Ю1 (олистострома = 3 + 4)

1 — Savuisky member; 2 — 1-st Achimov horizon; 3 — olistolite: sub-Achimov member + upper part of the Bazhenov Fm; 4 — intrusion; 5 — Ю1 horizon (olistostrome = 3 + 4)

фологические связи показываются стрелками, эти же стрелки ограничивают на схемах пространства стратиграфических несогласий между аллохтонной и автохтонной подошвами олигостром.

Инициирующая трещина-сейсмит показывается на схемах стрелкой от кровли подачимовских глин до стратиграфического уровня ее проникновения в подстилающий конденсированный разрез. Инициирующие трещины-сейсмиты могли возникать многократно за время накопления одного региоциклита. Кратность их возникновения и различия в глубинах проникновения могут быть отражены в виде нескольких параллельных стрелок.

Латеральные расщепляющие перетоки оползневой пульпы, проникающей по инициирующей трещине, показаны горизонтальной стрелкой. Если же растекание происходило с возрастным смещением, то оно может быть показано наклонной стрелкой или стратиграфическим объемом конденсированных осадков, переработанных в инкласты олистостромы (обломки тела внедрения). Стратиграфические объемы переработанных осадков могут быть достоверно оценены только для участка залегания олистостромы в виде пластового тела (песчаной интрузии — силла) [5] внутри конденсированного («баженовского») разреза. Маломощные силлы продолжают на запад все выявленные тела внедрения АРБ, но из-за малых толщин они не фиксируются по данным сейсморазведки любой точности. На результатах интерпретации временных разрезов отображаются, главным образом, только высоковзбро-шенные блоки баженитов (олистолиты).

На схемах стрелкой, направленной вверх, показывается граница между коренным залеганием верхней части баженовской свиты и ее продолжением в виде взброшенной пластины — олистолита.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

До этого момента обозначения легенды строго согласуются с общими представлениями всех сторонников оползневой гипотезы образования АРБ. Принципиально новым является введение столбообразных вертикальных объемов ачимовских отложений с (инкластами) обломками пород баженовской свиты выше кровли собственно олистостромы. На рис. 5 демонстрируется пример многократного расщепления всплывающих пластин баженовской свиты. Вне контура пластин в разрезах скважин пески ачимовского пласта не содержат инкластов ба-женитов, фиксируемых каротажем. Такие «шашлыки» обломков баженитов зафиксированы в разрезах многих месторождений, например [2, 5, 6].

Заключение

Действующая версия «Стратиграфического кодекса России» допускает возможность отображения зон АРБ на региональных стратиграфических схемах. Практика поисково-разведочных работ все более ориентируется на нетрадиционные и трудно- извлекаемые запасы нефти, в том числе и на залежи в аномальных разрезах. Зафиксировав пять эмпирических особенностей строения зон АРБ, авторы статьи предлагают легенду их отображения на региональных стратиграфических схемах. Интерпретации могу различаться, авторы статьи, прежде всего, предлагают способ отображения достоверно выявленных особенностей реальных явлений на региональных стратиграфических схемах. И наконец, полное графическое отображение АРБ на региональных стратиграфических схемах естественным образом распадается на «юрскую» и «меловую» части, т. е. они оказываются разделенными между современными юрской и берриасс-аптской региональными стратиграфическими схемами. Наличие таких сквозных объединяющих объектов как АРБ, является весомым доводом для построения следующего поколения региональных стратиграфических схем в стратиграфическом объеме волжско-баррем-ского мегациклита [7].