Возникновение и формирование протогородской цивилизации в Азербайджане (некоторые аспекты перехода к классовому обществу)

Автор: Джафаров Г.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье освещаются некоторые актуальные вопросы, связанные с раннегородской культурой. Сложность проблемы заключается в отсутствии ранних письменных источников. Поэтому для освещения темы привлечены археологические материалы. Особое внимание уделено возникновению зачатков ранних поселений городского типа, истокам протогородской культуры. На ряде памятников бронзового века в Азербайджане зафиксированы признаки начальной стадии раннегородской цивилизации. Выявленные факты позволили выдвинуть гипотезы о причине и предпосылках формирования раннегородских центров - предвестников первых классовых обществ. Выделены основные критерии поселений раннегородского типа: их площадь и структура, наличие оборонительных сооружений, численность и плотность населения. Прослеживается уровень развития ремесленного производства в этих поселениях и ряд других аспектов. Впервые обосновывается тезис о том, что почти все главные культурные ценности, характерные для передовых центров Древнего Востока, были заимствованы населением Южного Кавказа. В рамках изучаемой темы рассмотрены величественные курганные памятники позднего бронзового века Карабаха. Идея связи элитных погребений с раннегородскими центрами основана на том, что только могущественные главы крупных племенных союзов и ранних классовых обществ могли претендовать на такие грандиозные погребальные сооружения.

Протогород, азербайджан, карабах, нахчыван, кюль-тепе, узерликтепе, гаратепе

Короткий адрес: https://sciup.org/145146281

IDR: 145146281 | УДК: 903.43 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.064-071

Текст научной статьи Возникновение и формирование протогородской цивилизации в Азербайджане (некоторые аспекты перехода к классовому обществу)

Проблема формирования т.н. раннегородской культуры входит в число сложных исторических вопросов, относящихся к дописьменному периоду. Давно обсуждаемая в археологической литературе [Adams, 1966, p. 48–75; Adams, Nissen, 1972, p. 156–210; Массон, 1967; 1976, с. 65–70, 95–148; 2004], эта проблема стала предметом споров и между азербайджанскими археологами [Алиев В.Г., 1991, с. 23–24; Aliyev, 1992, s. 24–28; Jafarov, 2000, s. 69; 2020, s. 133–134]. Исследователи выдвигают различные гипотезы относительно значения ранней протогородской культуры, ее истоков и развития, зачатков поселений раннегородского типа, среди критериев выделения которых можно отметить структуру и площадь поселений, присутствие оборонительных сооружений, численность и плотность населения, уровень развития ремесленного производства, наличие кварталов ремесленников, факты существования обмена и торговли с внешним миром и др. [Массон, 1976, с. 65–70].

Большое значение имели первые крупные общественные разделения труда – отделение земледельцев от скотоводов в III тыс. до н.э. и ремесленников от других производителей в первой половине II тыс. до н.э.; а также выделение во второй его половине из среды ремесленников торговцев – посредников между производителем и потребителем; объединение многочисленных племен в единое ядро; формирование крупных племенных союзов – предвестников классового общества и т.д. Процесс имущественной дифференциации на Южном Кавказе, начавшийся еще в эпоху позднего энеолита – ранней бронзы, постепенно усиливаясь во II тыс. до н.э., достиг высокого уровня развития в позднем бронзовом веке.

Важно отметить и такой переходный этап в истории древнего общества, как т.н. военная демократия. По нашему мнению, он был почти у всех народов, прошедших стадию распада родового строя. В это время возросла власть военных предводителей, участились войны, которые со временем приобрели грабительский характер. Постоянные войны способствовали развитию военной техники, усовершенствованию тактики нападения и обороны, укреплению поселений земляными валами, каменными стенами, рвами [Редер, Черкасова, 1979, с. 79–80]. В классическом понимании возникновение военной демократии, которая является одним из ярких показателей раннеклассового общества, относится ко второй половине II тыс. до н.э., но по мнению некоторых исследователей – к III тыс. до н.э. [Брентьес, 1976, с. 62].

За последнее время азербайджанскими археологами накоплены значительные фактические материалы, требующие освещения ряда вопросов, связанных с зачатками раннегородской культуры. Базовыми ис- точниками настоящей работы являются крупные поселения раннегородского типа с оборонительными стенами, общественными и жилыми строениями, цитаделями, ремесленными кварталами и т.д. Эти памятники расположены в основном в Нахчыване и Карабахе. Хронологические рамки охватывают ранний (конец IV – III тыс. до н.э.) и средний (первая половина II тыс. до н.э.) периоды эпохи бронзы, поздний бронзовый и ранний железный века (XIV–VIII вв. до н.э.), хотя зачатки поселений раннегородского типа восходят к позднему энеолиту.

Проблема признаков протогородов

Различными исследованиями было установлено, что возникновение протогородов связано с формированием в субтропической зоне древнейших государств. Именно раннегородские поселения являлись центрами формирования первых классовых обществ. На основании фактических материалов определены различные признаки протогородской цивилизации. Так, по мнению В.М. Массона, необходимым условием образования древних городов является наличие в обращении первобытных «денег», применяемых в обменных и торговых операциях [1976, с. 77–85]. Он также писал, что «по существу, формирование первых городов и означало формирование цивилизации. Поэтому самым общим определением цивилизации является ее характеристика как культуры грамотных горожан» [Массон, 2004, с. 6–7].

Важным показателем ранних городов является наличие оборонительных сооружений. На территории Азербайджана оборонительные стены обнаружены вокруг поселения эпохи энеолита Гейтепе (Товуз-ский р-н) [Quliyev, Nishiyaki, 2013]. Такие же фортификационные сооружения, только значительно мощнее, выявлены на памятниках раннего бронзового века Гаракепектепе (Физулинский р-н) [Исмаилзаде, 2008, с. 23–25], Даире (Гобустан) [Muradova, 1979, s. 12– 15], Яныгтепе (у оз. Урмии в Южном Азербайджане) [Кушнарева, Чубинишвили, 1970, с. 92].

Однако возникает вопрос идентификации укрепленных поселений как протогородов. На этот счет есть несколько мнений. Считается, что поселения, в которых проживает до 100 чел., можно рассматривать как сезонные лагеря и небольшие села, а с численностью населения 1 000 чел. и более (до 5 000 максимум) – как городища или зачатки протогородов. Признаками протогорода являются наличие цитадели, храмов, развитие в определенной степени ремесленного производства [Массон, 1976, с. 141]. По мнению В.Г. Чайлда, поселения с населением 5 000 чел. и более могли бы иметь статус города на раннем этапе [Childe, 1950]. К числу древних поселений этого типа относятся Кара-Тепе в Турции, Алтын-Депе и Намаз-га-Депе в Туркмении и др. По мнению Дж. Меллаар-та, их можно рассматривать как зачатки протогородов [Mellaart, 1960]. Подобная точка зрения неоднократно высказывалась В.М. Массоном [1967; 1976, с. 66–148; 2004]. Вопросы раннегородской культуры были освещены в работах таких азербайджанских ученых, как В.Г Алиев [1991, с. 23-56], И.А. Бабаев [1990, с. 29–61], Г.Ф. Джафаров [Jafarov, 2000, s. 47–71; 2020, s. 92–101, 130–136], В.Г. Керимов [2007, c. 85–100], В. Бахшалиев и С. Ашуров [Бахшалиев, Ашуров, Мар-ро, 2009; Ashurov, 2005]. По нашему мнению, памятники, отвечающие некоторым указанным критериям, имеются и на территории Азербайджана.

Поселения раннегородского типа в Азербайджане

Имеющиеся фактические данные позволяют включить территорию Азербайджана в число регионов, где происходило становление раннегородской культуры. Это подтверждается наличием поселений, которые по многим параметрам отличаются от других. К ним относятся памятники бронзового века Гаракепекте-пе (Карабах, Физулинский р-н), Овчулартепе (Нахчы-

ван), Яныгтепе (у оз. Урмии, Южный Азербайджан), Кюльтепе II, Оглангала (Нахчыван), Узерликтепе, Чи-нартепе (Карабах, Агдам), Гаратепе, Мисир-Гышлагы (Карабах, Агдам). Среди азербайджанских археологов первым обратил внимание на эту проблему В.Г. Алиев. Он выдвинул предположение о возникновении протогородской культуры в данном регионе. Основанием послужили материалы памятников среднего бронзового века Кюльтепе II и Оглангала, где выявлено наличие оборонительной стены, ремесленного квартала, общественных зданий и др. [Алиев В.Г., 1991, с. 25–39] (рис. 1, 1 ). К памятникам, на которых зафиксированы основные признаки начальной стадии раннегородской цивилизации, можно отнести Гаракепектепе в Карабахе [Исмаилзаде, 2008, с. 23–25], Яныгтепе в Южном Азербайджане [Кушнарева, Чубинишвили, 1970, с. 89–92] и поселение раннего бронзового века Даире в Гобустане [Muradova, 1979, s. 12–15].

Исследованиями установлено, что социально-экономические и общественно-политические изменения нашли свое отражение в выборе постоянного места проживания, планировании и строительстве зданий и оборонительной стены вокруг поселения. Отделение скотоводства от земледелия, развитие ремесленного производства, появление лидеров племенных союзов, формирование и расширение связей и обмена являются одними из показателей интенсификации раннегородской культуры и процесса перехода к раннеклассовому обществу. К этому следует добавить развитие основных отраслей экономики, прогресс в металлургии и металлообработке, интенсивный характер ремесла в целом и, наконец, его выделение из сельского хозяйства.

Данный процесс прослеживается на примере поселения Кюльтепе II. Его общая площадь первоначально достигала 10 га, хорошо сохранилась только часть – ок. 3 га [Алиев В.Г., 1991, с. 25–26]. На основании изучения строительных горизонтов и археологических материалов В.Г. Алиев выделил четыре этапа существования Кюльте-пе II: первый – XX–XIX вв. до н.э., второй – XVIII–XVII, третий – XVII–XVI, четвертый (переходный от среднего к позднему периоду эпохи бронзы) – XV–XIV вв. до н.э. [Там же, с. 38]. Поселение имело двухчленную структуру, т.е. состояло из цитадели и территории вне ее, где жило основное население. Цитадель была окружена мощными крепостны-

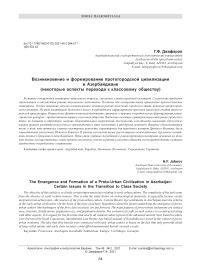

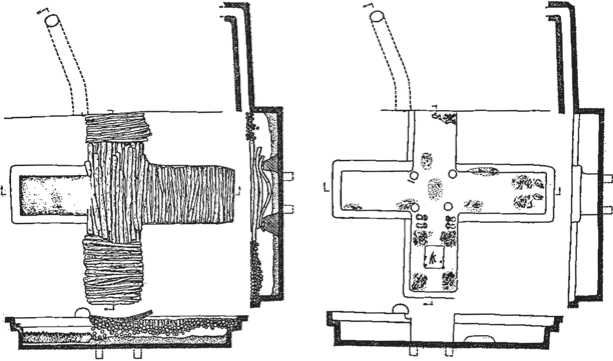

Рис. 1. Графические реконструкции крепостей Оглангала ( 1 ) и Чалхангала ( 2 ) II–I тыс. до н.э. (авторы соответственно В.Г. Керимов и Д.А. Ахундов).

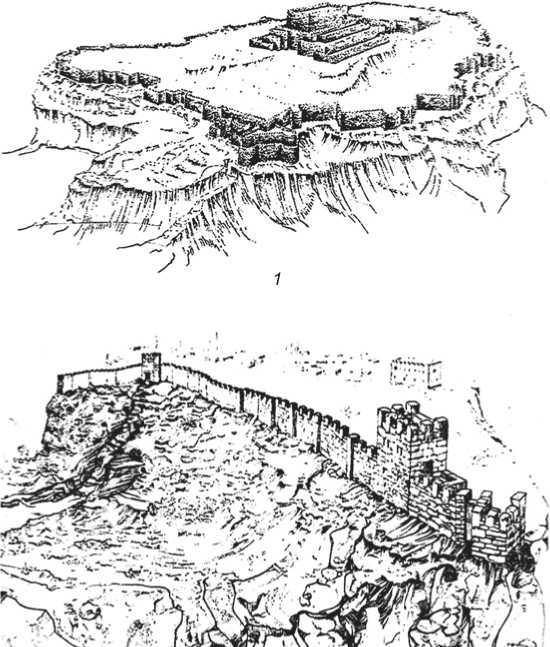

Рис. 2. Графические реконструкции крепостей II–I тыс. до н.э.

1 , 2 – Узерликтепе (В.Г. Керимов); 3 – Вайхыр (Д.А. Ахундов); 4 – Кюльтепе II (Д.А. Ахундов).

ми стенами, укрепленными прямоугольными башнями и контрфорсами (рис. 2, 4 ). Исходя из планировки, остатков общественных зданий и жилых помещений, ремесленных кварталов, а также археологических находок, В.Г. Алиев считает, что Кюльтепе II – это поселение раннегородского типа [Там же]. Подобная структура могла отражать сложные процессы появления нескольких социальных групп: знатные, богатые семьи жили в основном в цитадели, а занятые в производстве – вне ее.

Поселение среднего бронзового века на Южном Кавказе Узерликтепе очень важно для изучения формирования ранних городов. Этот памятник исследовался совместной археологической экспедицией Института археологии АН СССР и Института истории АН АзССР в 1954–1956 гг. [Кушнарева, 1957, 1959б; Иессен, 1965, с. 18–19]. Поселение площадью ок. 4 га было построено на естественном холме высотой 3,5 м. Во втором культурном слое зафиксированы многочисленные дома, хозяйственные постройки, мастерские гончаров и литейщиков, мощное оборонительное сооружение, опоясывавшее населенный пункт, а за его пределами остатки еще двух широких стен (рис. 2, 1 , 2 ).

Результаты археологических исследований Кюль-тепе II, Узерликтепе и других памятников среднего бронзового века позволяют раскрыть многие аспекты нового этапа развития ранней городской культуры. Приведенные фактические данные доказывают, что начиная с эпохи позднего энеолита – ранней бронзы во многих сферах жизни населения на территории Азербайджана происходили существенные изменения, обусловленные развитием производительных сил и производственных отношений. К таким новшествам можно отнести возникновение ранней городской культуры.

Анализ памятников по внешним признакам и месторасположению позволяет выявить их некоторые отличительные особенности. Так, согласно классификации укрепленных поселений по планировке их оборонительных систем, большинство рассматриваемых памятников относится к типу мысовых (Кюльте-пе II, Гаратепе и др.). Они расположены, как правило, на небольших мысах, вдающихся в пойму реки. Однако некоторые поселения отно сятся к т.н. островному типу, как, например, Гаракепектепе, Узерликтепе [Керимов, 2007, с. 98–100], недавно открытые Чинар-тепе, Мисир-Гышлагы.

Богатые погребения – показатели социальной дифференциации и перехода к классовому обществу

Социальная и имущественная дифференциация, происходившая начиная с раннего бронзового века (конец IV – III тыс. до н.э.) и постепенно усиливавшаяся в среднем (вторая половина II тыс. до н.э.), достигла своего апогея в эпоху поздней бронзы и раннего железного века (XIV– VIII вв. до н.э.). Развитие производительных сил в этот период приобрело широкий масштаб. Появлялись новые направления ремесленной деятельности, интенсив- но развивались металлургия и металлообработка, совершенствовалось оружейное ремесло, формировалась прослойка торговцев, выступавших связующим звеном между ремесленниками и потребителями.

Фундаментальные изменения, произошедшие в конце бронзового и раннем железном веке в течение относительно короткого времени, оставили в тени результаты процесса постепенного развития. Появление и укрепление могущественных крупных племенных союзов, объединивших в своем составе несколько племен, привело к необходимости сосредоточения власти в руках одного лица. Эти «цари» контролировали огромные территории, были еди-

0 3 м 0 3 м

новластными правителями крупных этнических и культурных объединений. Чтобы убедиться в этом, помимо поселенческих памятников на территории Азербайджана, необходимо привлечь и погребальные. Однако к настоящему моменту не удалось их синхронизировать: в одних случаях не раскопаны курганы, расположенные в зоне влияния поселений, а в других – не исследованы поселения вблизи «элитных» курганов (Бор-сунлу, Бейимсаров, Сарычобан и т.д.). Тем не менее, обращаясь к материалам этих курганов, мы можем получить необходимую информацию для реконструкции этнокультурных процессов в указанный период.

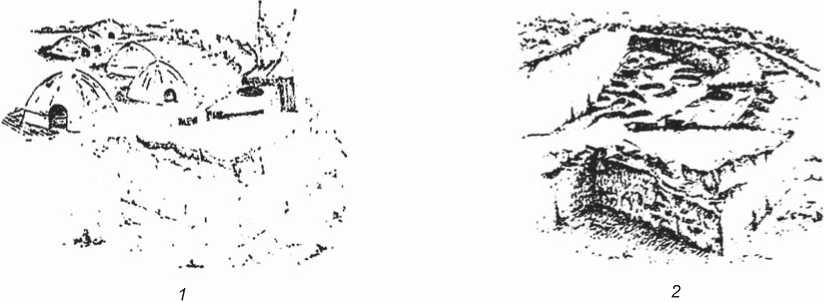

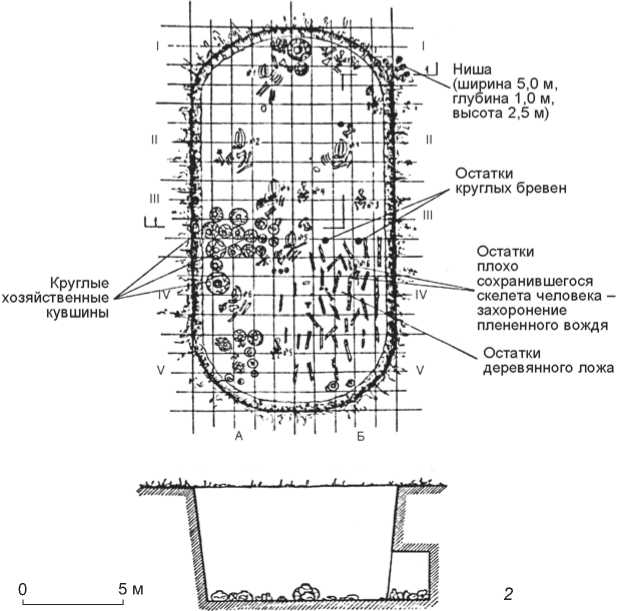

Погребальные памятники Карабаха, исследованные в 80-х гг. XX в., представляют собой грандиозные сооружения. К ним относятся курганы Борсунлу XIV–XIII вв. до н.э., Сары-чобан XII–XI вв. до н.э., Бейимсаров X–IX вв. до н.э. (рис. 3).

Недалеко от с. Борсунлу Тертер-ского р-на Азербайджанской Республики расположены три кургана. Под земляной насыпью одного из них диаметром 80 м и высотой 7 м находилась гигантская могильная камера общей площадью 256 м2. Она была перекрыта более чем 200 сосновыми и еловыми бревнами в два, три и четыре наката. Бревна каждого последующего слоя закрывали промежуток между предыдущими. Между накатами со-

Рис. 3. Планы и разрезы элитных курганов Сарычобан ( 1 ) и Бейимсаров ( 2 ).

хранился настил из камыша и веток деревьев. Могила была разграблена в древности. «Царь» был захоронен в гробнице сложной конструкции на помосте-ложе в окружении принесенных в жертву 9 чел. В погребении найдены захоронения лошадей с уздечками и другими предметами конского снаряжения, кости крупного рогатого скота, многочисленные образцы материальной культуры [Jafarov, 2000, s. 102–108; 2020, s. 196–209].

Еще одно погребение древнего правителя обнаружено под насыпью кургана в с. Бейимсаров Тертерско-го р-на Азербайджанской Республики [Jafarov, 2000, s. 109–114; 2020, s. 210–220]. Погребальная камера общей площадью 200 м2 была перекрыта длинными стволами хвойных деревьев. В отличие от борсун-линской царской могилы стены этого погребального сооружения были облицованы продольно распиленными бревнами, покрытыми слоями камыша. Погребение было разрушено и разграблено в древности. Но по оставшимся предметам материальной культуры удалось восстановить первоначальный порядок и обряд захоронения. «Царь» был захоронен в центре погребального зала, в специальной «тронной кровати», инкрустированной бронзовыми пластинками. В «загробный мир» его сопровождали принесенные в жертву 5 чел. В восточной части могилы захоронены шесть лошадей с предметами конского снаряжения.

Интересен курган Сарычобан в Агдамском р-не Азербайджанской Республики. Погребальная камера в плане представляет собой правильный крест, ориентированный по сторонам света. Она была перекрыта большими бревнами в несколько слоев, как в Борсун-лу. Погребальное ложе «царя» в виде «тронной кровати» располагалось в центре гробницы. Комплекс был разграблен в древности. Здесь обнаружены захоронения 16 лошадей с уздечками и большое количество различных предметов [Jafarov, 2000, s. 112–114; 2020, s. 220–233].

Огромные размеры исследованных курганов Карабаха являются неслучайными. Этот факт следует рассматривать в контексте фундаментальных изменений в жизни общества. В то время, когда происходил переход к классовому обществу, местные «цари», которые контролировали огромную территорию, использовали все доступные средства для сооружения грандиозных сложных гробниц. Богатые погребения были зафиксированы также в других комплексах Азербайджана: До-вшанлы-Баллыгая, Ходжалы, Гарабулаг, Гянджачай, Мингечевир и др.

Укрепленные поселения позднего бронзового века – протогорода

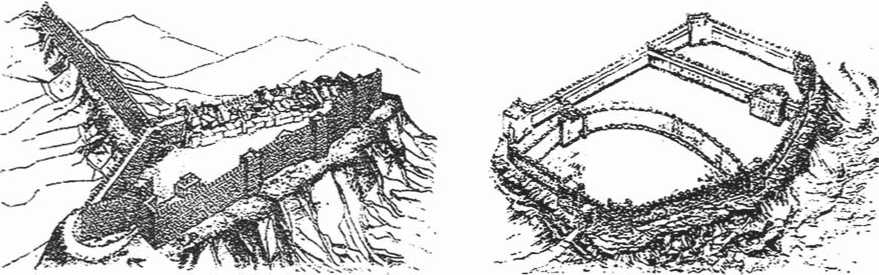

Несомненно, вожди жили в укрепленных поселениях, окруженных мощными оборонительными стена- ми. Такие поселения позднего бронзового века отличались от предыдущих большей площадью; более сложной внутренней структурой; наличием защитных сооружений, общественных, жилых и культовых зданий, кварталов ремесленников, площади, помещений для воинов и конницы и т.д. Большинству этих признаков отвечает памятник Гаратепе (Агдамский р-н Азербайджанской Республики). Общая площадь поселения более 5 га. По всему периметру обнаружены фундаменты оборонительной стены, достигавшей 4 м в ширину. Она была укреплена дополнительно угловыми башнями квадратной в плане формы. Гаратепе датирован XII–XI вв. до н.э. [Jafarov, 2000, s. 67–69; 2020, s. 130–134]. К числу подобных поселений раннегородского типа относится Мисир-Гышлагы (Агдам-ский р-н Азербайджанской Республики) площадью ок. 3,5 га с хорошо сохранившейся оборонительной стеной. Памятник относится к тому же периоду, что и поселение Гаратепе [Jafarov, 2000, s. 69–70; 2020, s. 134–135].

Для характеристики раннего градостроительства в бронзовом веке, в частности архитектуры Карабаха, важен пример сложного сооружения в районе Ходжалинского некрополя. Об этой конструкции впервые сообщил в 20-х гг. ХХ в. И.И. Мещанинов [1926]. В последующем о ней упоминается в работе К.Х. Кушнаревой [1959а, с. 372–376, рис. 6]. Многие детали были уточнены Г.Ф. Джафаровым [1997; Jafarov, 2000, s. 131–133; 2020, s. 160–161] и Д.Г. Джафаровой [2008, с. 131–134]. «Лабиринт» представляет собой продолговатую постройку площадью 9 га. Стена высотой 1–2 м возведена из каменных блоков, а промежуток между ними заполнен небольшими камнями. Внутри «лабиринта» существует «микрокомплекс», который объединяет постройки различного характера. В центральной части «лабиринта» имеются остатки удлиненно-эллиптических стенок. К этому комплексу с юго-запада была добавлена 40–45-метровая подъездная дорога-коридор шириной 6 м. Интересно, что вне «лабиринта» также имеются остатки различных построек.

На основании размеров, структуры, плана, строительной техники и других факторов исследователи считают, что «лабиринт» был построен с целью защиты населения во время военных действий [Джафаров, 1997] или постоянного проживания [Джафарова, 2008, с. 133–134]. Этот огромный комплекс, расположенный в районе некрополя, судя по всему, выполнял прикладную функцию. Здесь были созданы все условия для долгосрочной обороны большого количества людей во время вражеских атак: большая площадь, толстая стена, длинный коридор, лабиринт, который может ввести в заблуждение противника, и т.д.

Для строительства такого сложного масштабного комплекса были необходимы различные строительные технологии, квалифицированные мастера, человеческие ресурсы, руководители, военная и исполнительная власть. По некоторым параметрам Ходжалинский «лабиринт» напоминает широко распространенные в горной зоне Южного Кавказа, в т.ч. в Азербайджане, циклопические сооружения (см. рис. 1, 2). Учеными были вдвинуты различные гипотезы относительно назначения этих сооружений [Мещанинов, 1932, c. 14–68; Джафарзаде, 1938, c. 22–50; Абилова, 1953; Xelilov, 1959, s. 21–44; Кесаманлы, 1999, c. 30–41; Алиев Т.Р., 1993, c. 34–93; Керимов, 2007, c. 85–100]. На основании анализа данных мы склонны считать, что некоторые из них явились прообразами укрепленных поселений раннегородского типа. Сюда можно причислить крепости Оглангала, Чалхан-гала (см. рис. 1) в Нахчыване, Лашкяр в Кедабеке, а также Ходжалинский «лабиринт». Все эти факты являются еще одним свидетельством развития раннего фортификационного строительства на территории Азербайджана.

Следует отметить, что идея связи поселений раннегородского типа с «элитными» погребениями Южного Кавказа выдвигается впервые. Нам представляется логичной гипотеза о том, что в грандиозных курганах были захоронены члены «элиты» общества, занимавшие высокое положение среди обитателей раннегородских поселений. Относительно привязки «элитных» курганов к какому-либо из перечисленных поселенческих памятников, таких как Каракепектепе, Кюльтепе II, Узерликтепе, Гаратепе и др., следует отметить, что рядом с этими укрепленными поселениями расположены курганы, в которых могла быть захоронена правящая верхушка того времени. Надеемся, что дальнейшие археологические изыскания позволят получить дополнительные факты для подтверждения выдвинутой гипотезы.

Заключение

Таким образом, археологические данные подтверждают, что начиная с эпохи финального энеолита – ранней бронзы в жизни населения всего Южного Кавказа происходили значительные изменения. В по следующем, в среднем и особенно позднем бронзовом веке эти изменения охватили социально-экономическую, общественно-политическую и культурную сферы. В эпоху ранней бронзы произошло первое крупное общественное разделение труда – скотоводы отделились от земледельцев. В среднем бронзовом веке ремесленное производство выделилось в отдельную отрасль. В поздний период эпохи бронзы из среды реме сленников вышли торговцы, являвшиеся связующим звеном между производителями и потребителями. Примечательным с точки зрения изучения истоков раннего фортификационного дела в Азербайджане является наличие оборонительных стен на поселениях Гаракепектепе [Исмаилзаде, 2008, с. 23–25], Даире (Гобустан) [Muradova, 1979, s. 12–15], Гёйтепе и Яныгтепе (Южный Азербайджан) [Кушнарева, Чубинишвили, 1970, с. 92]. Строительство таких сооружений достигло существенного развития в среднем и позднем бронзовом веке, о чем свидетельствуют хорошо известные памятники Кюльтепе II, Галаджыг, Оглангала, Узерликтепе, Чинартепе, Гаратепе [Алиев В.Г., 1991, с. 25–28; Кушнарева, 1959б; 1965; Jafarov, 2020, s. 99–101, 130–134]. Возможно, такие поселения заложили основы раннегородской культуры на территории Азербайджана.

Возникновение раннегородских поселений в исследуемом регионе стало возможным в результате формирования крупных племенных союзов, объединивших в своем составе несколько племен. Эти племена, обитавшие в периферийной зоне, в дальнейшем были поглощены более сильными племенными союзами. В последующие столетия, на базе раннегородских поселений возникли и укрепились города античного периода. Следует отметить, что именно на территории Северного Азербайджана, в т.ч. в зоне предгорного и равнинного Карабаха, образовалось древнее государство Кавказская Албания, где, согласно античным письменным источникам, было много городов [Бабаев, 1990, с. 11–17, 51–52].

В исследовании возникновения раннегородской цивилизации, распада первобытнообщинного строя и перехода к классовому обществу важным источником являются богатые курганы Карабаха. Громадные могильные камеры, напоминающие погребальные сооружения древневосточных правителей, сложный и оригинальный обряд захоронения, большое количество сопровождающих артефактов, человеческие жертвоприношения и т.д. резко отличают эти памятники от остальных. Погребальные комплексы типа Борсунлу, Бейимсаров и Сарычобан отражают ту стадию древнего общества, когда были существенно подорваны основы первобытнообщинного строя и сформировались основные элементы классового общества. Фактические материалы доказывают, что на этом этапе на территории Северного Азербайджана существовали все предпосылки для перехода к классовому обществу. Процессы, начатые в эпоху ранней бронзы, интенсивно развивались в среднем и позднем бронзовом веке, а наивысшего расцвета достигли в период т.н. военной демократии.

Список литературы Возникновение и формирование протогородской цивилизации в Азербайджане (некоторые аспекты перехода к классовому обществу)

- Абилова Г.А. Мегалитические сооружения Закавказья: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Баку, 1953. – 20 с.

- Алиев В.Г. Культура эпохи средней бронзы Азербайджана. – Баку: Элм, 1991. – 256 с.

- Алиев Т.Р. Циклопические сооружения на территории Азербайджана. – Баку: Элм, 1993. – 147 с.

- Бабаев И.А. Города Кавказской Албании. – Баку: Элм, 1990. – 236 с.

- Бахшалиев В., Ашуров С., Марро К. Археологические работы на поселении Овчулар Тепеси (2006–2008 гг.): первые результаты и новые перспективы // Азербайджан – страна, связующая восток с западом: Обмен знаниями и технологиями в период «первой глобализации» VII–IV тыс. до н.э.: мат-лы Междунар. симп. – Баку, 2009. – C. 59–63.

- Брентьес Б. От Шанидара до Аккада. – М.: Наука, 1976. – 359 с.

- Джафарзаде И.М. Циклопические сооружения Азербайджана // Тр. Азерб. фил. АН СССР. – 1938. – Т. 55. – С. 5–54.

- Джафаров Г.Ф. Археологические исследования в Ходжалах в 1984 г. // Tarix və onun problemləri. – 1997. – № 1. – С. 153–162.

- Джафарова Д.Г. Оружие племен Карабаха в эпоху поздней бронзы и раннего железа. – Баку: Хазар, 2008. – 256 с.

- Иессен А.А. Из исторического прошлого Мильско-Карабахской степи // Труды Азербайджанской археологической экспедиции. – М.; Л.: Наука, 1965. – Т. 2: 1956–1960 гг. – С. 10–36. – (МИА; вып. 125).

- Исмаилзаде Г. Азербайджан в системе раннебронзовой культурной общности Кавказа. – Баку: Nafta-press, 2008. – 303 с.

- Керимов В.Г. История развития оборонительного зодчества Азербайджана (с древнейших времен до XIX века). – Баку: Элм, 2007. – 302 с.

- Кесаманлы Г.П. Археологические памятники эпохи бронзы и раннего железа Дашкесанского района. – Баку: Агридаг, 1999. – 180 с.

- Кушнарева К.Х. Раскопки на холме Узерлик-тепе около Агдама (из работ азербайджанской экспедиции 1954 г.) // КСИИМК. – 1957. – Вып. 69. – С. 129–135.

- Кушнарева К.Х. Археологические работы 1954 г. в окрестностях сел. Ходжалы // Труды Азербайджанской (Орен-Калинской) археологической экспедиции. – М.: Наука, 1959а. – Т. 1: 1953–1955 гг. – С. 370–387. – (МИА; вып. 67).

- Кушнарева К.Х. Поселение эпохи бронзы на холме Узерлик-тепе около Агдама // Труды Азербайджанской (Орен-Калинской) археологической экспедиции. – М.: Наука, 1959б. – Т. 1: 1953–1955 гг. – С. 388–430. – (МИА; вып. 67).

- Кушнарева К.X. Новые данные о поселении Узерликтепе около Агдама // Труды Азербайджанской археологической экспедиции. – М.; Л.: Наука, 1965. – Т. 2: 1956–1960 гг. – С. 74–102. – (МИА; вып. 125).

- Кушнарева К.Х., Чубинишвили Т.Н. Древние культуры Южного Кавказа. – Л.: Наука, 1970. – 197 с.

- Массон В.М. Протогородская цивилизация юга Средней Азии // СА. – 1967. – № 3. – С. 165–190.

- Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ (в свете данных археологии). – Л.: Наука, 1976. – 192 с.

- Массон В.М. Перспективы методологических разработок в исторической науке (формации, цивилизации, культурное наследие): Открытая лекция, прочитанная в Луганском национальном педагогическом университете. – СПб.: Академ-Принт, 2004. – 16 с.

- Мещанинов И.И. Краткие сведения о работах археологической экспедиции в Нагорный Карабах и Нахичеванский край, снаряженной в 1926 г. Обществом изучения Азербайджана // Сообщ. ГАИМК. – 1926. – № 1. – C. 217–240.

- Мещанинов И.И. Циклопические сооружения Закавказья. – Л.: Печатный двор, 1932. – 105 с. – (Изв. ГАИМК; т. XIII, вып. 4–7).

- Редер Д.Р., Черкасова Е.А. История древнего мира. – М.: Просвещение, 1979. – Ч. I. – 287 с.

- Adams R. McC. The Evolution of Urban Society: Early Mesopotamia and Prehispanic Mexico. – Chicago: Aldine Press, 1966. – 191 p.

- Adams R. McC., Nissen H.J. The Urukcountryside: the natural setting of urban societies. – Chicago: University of Chicago Press, 1972. – 241 p.

- Aliyev V.H. Azerbaycanda qedim sheherlerin meydana gelmesi // Azerbaycanda arxeologiya ve etnoqrafi ya elminin son neticelerine hesr olunmush elm konfransın materialları. – Baki: Baki Dovlet Universitetinin neshri, 1992. – S. 24–28.

- Ashurov S.G. An introduction to Bronze Age sites in the Šarur Plain // Archaologishe Mitteilungen aus Iran und Turan. – 2005. – Bd. 37. – S. 92–99.

- Childe V.G. The urban revolution // The Town Planning Review. – 1950. – Vol. 21, N 1. – P. 3–17.

- Jafarov H.F. Azerbaycan eradan evvel IV minilliyin akhiri – I minilliyin evvellerinde (Qarabaghın Qarqarchay və Tartarchay hovzelerinin materiallari esasinda). – Baki: Elm, 2000. – 187 s.

- Jafarov H.F. Qedim Qarabakh. – Bakı: Elm, 2020. – 528 s.

- Mellaart J. Excavations at Hacılar: Third Preliminary Report // Anatolian Studies. – 1960. – Vol. 10. – P. 83–104.

- Muradova F.İ. Qobustan tunj devrinde. – Bakı: Elm, 1979. – 117 s.

- Quliyev F., Nishiyaki Y. Geytepe ve Hacellemhanlı yashayısh yerlərinde arheoloji tedqiqatlar // Azerbeycanda Arxeoloji Tedqiqatlar (2012). – Bakı: Arxeologiya ve Etnografi ya Institutu, 2013. – S. 309–327.

- Xelilov J.A. Qerbi Azerbeyjanın tunj ve demir devrinin evvellerine aid archeoloji abideleri. – Bakı: Azerbeyjan SSR Elmler Akademiyasi Neshriyyeti, 1959. – 170 s.