Возобновление исследования пещеры Сельунгур (Кыргызстан)

Автор: Кривошапкин А.И., Виола Б., Колобова К.А., Чаргынов Т., Бакчиев Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Вопросы первоначального заселения Евразии древним человеком в последнее время вновь находятся в фокусе научных интересов, поскольку результаты исследований последнего десятилетия позволили пересмотреть как хронологию, так и культурную специфику археологических объектов, относившихся к раннему палеолиту. Кроме лессовых стоянок Афгано-Таджикской депрессии наиболее известными раннепалеолитическими памятниками региона считались многослойные стоянки Кульбулак и пещера Сельунгур. В результате работ 1960-1970-х гг. наиболее древние культурные отложения Кульбулака были определены технико-типологически как ашельские, а хронологически - как равные или более древние, чем палеомагнитная граница Брюнес-Матуяма (780-800 тыс. л.н.). Проводившиеся в последнее десятилетие исследования опровергли данную интерпретацию в плане культурного и хронологического определения нижней пачки отложений; было доказано, что данная индустрия относится к переходному этапу от среднего к верхнему палеолиту. Материалы пещеры Сельунгур основным исследователем памятника У. Исламовым хронологически датировались 1,5 млн л.н., а культурно относились к олдувайским индустриям. Возобновление исследования пещеры Сельунгур показало, что данный многослойный археологический объект содержит разновременной материал, относящийся преимущественно к среднепалеолитической эпохе. Учитывая новые данные, можно сказать, что индустрия Сельунгура резко отличается от известных среднепалеолитических комплексов региона. Таким образом, предварительные результаты исследований, возобновленных в пещере Сельунгур в 2015 г., позволяют, с одной стороны, говорить о более сложной картине формирования среднего палеолита в регионе, а с другой - усомниться в раннепалеолитической интерпретации артефактов данного объекта.

Ранний палеолит, средний палеолит, центральная азия, неандертальцы, хронология, стратиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/14522323

IDR: 14522323 | УДК: 903.01

Текст научной статьи Возобновление исследования пещеры Сельунгур (Кыргызстан)

Учитывая значительный объем данных по среднему палеолиту региона, более ранние этапы каменного века Центральной Азии выглядят менее изученными. На настоящий момент наиболее глубоко исследованные раннепалеолитические стоянки в регионе располагаются на территории Афгано-Таджикской депрессии и включены в лессово-почвенные формации [Shackleton et al., 1995].

К нижнепалеолитическим индустриям региона целым рядом исследователей были отнесены и комплексы пещеры Сельунгур из долины р. Сох (Ферганская долина). Крупная пещера (ширина – 34 м, высота – 25 м, длина – 120 м) расположена в окрестностях г. Айдаркен (Республика Кыргызстан) на абсолютной высоте 1 900 м. Памятник был открыт в 1955 г. А.П. Окладниковым и П.Т. Коноплей. В ходе последующих планомерных исследований, проводившихся в период с 1980 по 1988 гг. под руководством У.И. Исламова, в различных частях пещеры было заложено 10 раскопов. Исследователем было выявлено до 30 литологических слоев максимальной общей мощностью до 8 м, включавших в себя археологические горизонты (слои), количество которых варьировало от 2 до 13. Согласно мнению У.И. Исламова, культурные горизонты всех раскопов можно объединить в пять пачек, которые он назвал «культурными слоями», и все отнес к раннему палеолиту. Комплекс был интерпретирован как ашельский, поскольку в орудийном наборе исследователями было определено присутствие кливеров и ручных рубил [Исламов, Крахмаль, 1995].

Что касается возраста культурных отложений памятника, то стоит отметить предпочтение на протяжении долгого времени ранней датировки памятника. Авторы [Там же] интерпретировали пещерные отложения в рамках нижнеплейстоценового сохского комплекса, в качестве подтверждения данной интерпретации называлась неопубликованная дата в 1,4 млн. л.н., полученная Ar/Ar-методом (У.И. Исламов, 2004, личное сообщение).

Наряду с каменными орудиями и фаунистическими остатками в пещере был найден и палео- антропологический материал: фрагменты черепной крышки, фрагмент плечевой кости и шесть зубов, обнаруженные в культурном слое 3 раскопа № 5. А.А. Зубовым, выполнившим детальное морфологическое исследование зубов, был сделан вывод об их принадлежности одной из разновидностей азиатских эректусов. Анализ фрагмента плечевой кости, проведенный В.М. Харитоновым, позволил также говорить о большей архаичности сельунгурского человека по сравнению с тешик-ташским неандертальцем [Исламов, Зубов, Харитонов, 1988; Зубов, 2009]. Относительно подобной (эректоидной) интерпретации антропологических материалов из пещеры Сельунгур в настоящее время высказаны определенные сомнения. Предложена альтернативная точка зрения, согласно которой морфологические характеристики зубов указывают на их принадлежность не человеку, а оленю и пещерному медведю, а плечевая кость по морфологическим характеристикам все же соответствует вариабельности неандертальских параметров [Viola, Krivoshapkin, 2014].

Что же касается технико-типологического, а соответственно, и хронологического определения каменных индустрий пещеры Сельунгур, то и здесь целым рядом исследователей выражено скептическое отношение к ранним определениям [Davis, Ranov, 1999]. Учитывая единственную опубликованную абсолютную датировку верхней части культурных отложений в 126 ± 5 тыс. л.н. [Vishnyatsky, 1999], полученную торий-урановым методом, а также то, что повторный анализ остатков микрофауны не выявил нижнеплейстоценовых компонентов [Markova, 2013], время заселения памятника может быть отнесено лишь к самому концу среднего плейстоцена.

Таким образом, на современном этапе исследований каменного века Центральной Азии крайне актуальным было признано возобновление археологических работ на памятнике Сельунгур. Полноценное изучение памятника было начато в 2015 г. силами международной Киргизско-российско-германской экспедиции. Полевые исследования были сосредоточены на изучении культуросодержащих отложений, представленных в привходовой (внутренней) части пещеры (раскоп № 8 У.И. Исламова), а также на изучении травертиновых образований памятника.

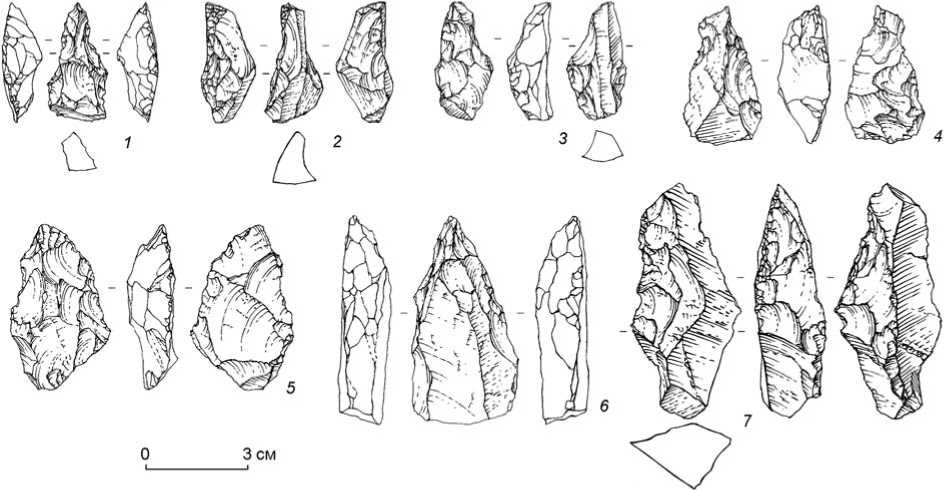

В привходовой части пещеры (раскоп № 8) на небольшой площади (ок. 2 м2) в 2015 г. изучались культурные отложения, определявшиеся предыдущими исследователями как культурный слой 3. Общее количество обнаруженных каменных артефактов – 1 873 экз., практически половину из них составили обломки, осколки и чешуйки (928 экз.). Первичное расщепление представлено немногочисленными нуклевидными изделиями (5 экз.), техническими сколами (42 экз.), отщепами (888 экз.), преимущественно некрупных размеров, единичными пластинами (5 экз.) и пластинками (5 экз.). Типологически определимые нуклеусы относятся к радиальной системе расщепления, целью которой являлось получение небольших массивных отщепов с гладких ударных площадок. Обращает на себя внимание тщательнейшая подработка карнизов при отсутствии любых следов дополнительного оформления площадок скалывания. Анализ дорсальных поверхностей сколов также свидетельствует о значительном преобладании радиального или продольно-поперечного расщепления, а остаточные ударные площадки относятся практически исключительно к типу гладких массивных. Орудийный набор (132 экз.) составляет 28,5 % от типологически значимой коллекции (без обломков, отщепов менее 2 см и чешуек) и представлен скреблами различных модификаций (57 экз.), зубчатыми и выемчатыми орудиями (22 экз.), мустьерскими стамесками (7 экз.), тейякскими остриями (5 экз.; рис. 1, 1–4), боковыми скребками (по Исламову) или скреб-лышками (raclettes – Ф. Борд) (5 экз.; рис. 2, 1–3), перфораторами (4 экз.), долотовидными изделиями (2 экз.), одиночным мелким бифасиально обработанным изделием (близким к микокским плоско-выпуклым формам; см. рис. 1, 5) и сколами с эпизодической нерегулярной (преимущественно утилизационной) ретушью (29 экз.).

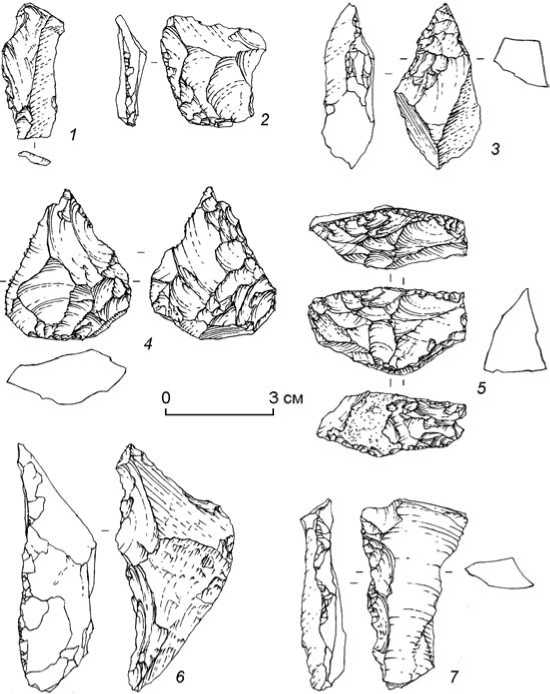

Обращает на себя внимание доминирование среди скребел поперечных форм. При этом в половине случаев рабочее лезвие оформлялось классически, т.е. дорсально по дистальному краю широкой массивной в сечении короткой заготовки. В небольшом количестве (2 экз.) присутствуют скребла с лезвием, оформленным на дорсальном фасе остаточной ударной площадки ( racloirs sur talon, platform scrapers ) (см. рис. 1, 7 ). Судя по рисункам, орудия данной категории ошибочно определялись ранее как «острия куинсон» [Исламов, Крахмаль, 1995]. К поперечным скреблам нами отнесены и формы, у которых оформлялись два рабочих лезвия в дистальной и проксимальной частях широкой заготовки. При этом обработка лезвий в половине случаев была монофасиальной, а у других 5 экз. – альтернативной. В последней группе скребел есть ряд изделий, у которых обработанные края (дистал и проксимал заготовки)

Рис. 1 . Каменные орудия из пещеры Сельунгур.

1–4 – тейякские острия; 5 – бифас; 6 – конвергентное скребло; 7 – скребло с лезвием на дорсальном фасе остаточной ударной площадки.

не параллельны друг другу, а смыкаются под острым углом (конвергентно; рис. 2, 4 ), что приводит к внешнему сходству с ми-кокскими рубильцами (как и указано в тип-листе У. Исламова [Там же]).

Другой весомой частью коллекции скребел являются тщательно обработанные малых размеров скребла высокой формы (11 экз.; рис. 2, 5, 6 ).

Продольные скребла занимают второе по значению место и представлены как одиночными формами, так и двойными, причем в последнем случае преимущественно в разновидности с альтернативным оформлением рабочих краев (рис. 2, 7 ).

Единичным экземпляром представлено конвергентное скребло, выполненное на массивной удлиненной пластине. Дистальное окончание в профиле круто-ступенчатое, что не позволяет отнести его к категории мустьерских остроконечников (рис. 1, 6 ).

Интересно полное отсутствие каких-либо признаков леваллуазской технологии и/или хотя бы минимальной подправки ударных площадок нуклеусов. Другим характерным признаком индустрии является явная ориентация на производство мелких укороченных массивных и широких сколов, что, основываясь на первичном петрографическом анализе сырьевой базы индустрии (достаточно разнообразной: от высококачественных кремней до трещиноватых кварцев), не может быть объяснено ограничениями, накладываемыми характеристиками каменного сырья (доступность, размер, качество), а, скорее, является культурозначимым признаком. Таким образом, имея явно не раннепалеолитический (тем более не ашельский), а среднепалеолитический облик, индустрия Сельунгура резко отличается от известных среднепалеолитических комплексов региона, проявляя, возможно, большую схожесть с раннемикокскими комплексами Восточной Европы. Бесспорно, при отсутствии в настоящее время достоверных определений абсолютного возраста культурных отложений памятника и более полной коллекции каменных артефактов данное предположение скорее стоит рассматривать лишь в плане обозначения сложившейся интерпретационной проблемы, чем реальной аналогии. Тем не менее предварительные результаты исследований, возобновленных в пещере Сельунгур в 2015 г., уже сейчас позволяют говорить о сложной картине формирования среднего палеолита в регионе, с од-

Рис. 2 . Каменные орудия из пещеры Сельунгур.

1–3 – боковые скребки; 4 – рубильце; 5, 6 – скребла высокой формы;

7 – двойное продольное альтернативное скребло.

ной стороны, а с другой – позволяют усомниться в однозначной раннепалеолитической (ашельской) интерпретации артефактов данного многослойного археологического объекта.

Список литературы Возобновление исследования пещеры Сельунгур (Кыргызстан)

- Зубов А.А. Еще раз о зубах из пещеры Сельунгур//Археология, этнография и антропология Евразии. -2009. -№ 2 (38). -С. 135-143.

- Исламов У.И., Зубов A.A., Харитонов В. Палеолитическая стоянка Сель-Унгур в Ферганской долине//Вопр. антропологии. -1988. -№ 80. -С. 38-49.

- Исламов У.И., Крахмаль К.А. Палеоэкология и следы древнего человека в Центральной Азии. -Ташкент: ФАН, 1995. -220 с.

- Davis R., Ranov V. Recent work on the Paleolithic of Central Asia//Evolutionary Anthropology. -1999. -N 8. -P. 186-193.

- Markova A. Small mammals from Acheulean cave site Sel’-ungur//Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranian, Paratethys and Black Sea. -Istambul, 2013. -P. 261.

- Shackleton N.J., Dodonov A.Z., Gavin A.E., Kukla J., Ranov V.A., Zhou L.P. Accumulation rate of loess in Tadjikistan and China: relationship with global ice volume cycles//Quaternary Proceedings. -1995. -N 4. -P. 1-6

- Viola B., Krivoshapkin A. Sel’ungur -Middle Pleistocene hominins in Central Asia?//Cultural developments in the Eurasian Paleolithic and the origin of anatomically modern humans: Proc. of the Internat. Symposium. -Novosibirsk: Publ. Dept. of the Inst. of Archaeology and Ethnography SB RAS, 2014. -P. 172-178

- Vishnyatsky L.B. The Palaeolithic of Central Asia//J. of World Prehistory. -1999. -N 13. -P. 69-122