Возрастные аспекты самопредъявления личности в межличностных отношениях

Автор: Ахмадеева Е.В.

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Общая психология, психология личности, история психологии

Статья в выпуске: 2 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. В статье раскрываются особенности самопредъявления личности в зависимости от возрастного статуса. Актуальность изучения проблемы обусловлена недостаточной представленностью исследований, отражающих взаимосвязь поведенческих стратегий и возрастных особенностей субъектов самоподачи. Цель исследования – выявить различия в структуре самопредъявления коммуникаторов в зависимости от возраста. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 385 человек. Для изучения факторных структур самопредъявления личности в исследуемых возрастных группах применялись опросники «Стратегии самопредъявления» И.П. Шкуратовой, «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» В.И. Моросановой, «Направленность личности в общении» С.Л. Братченко, «Волевые качества личности» М.В. Чумакова, «Тест уверенности в себе» В.Г. Ромека, методики диагностики уровня рефлексивности А.В. Карпова, «Диагностика мотивов аффилиации» А. Мехрабиана. Статистическая обработка осуществлялась с помощью компьютерных программ Statistica 10, Jamovi и пакетов psych и lavaan компьютерной среды R. Результаты. Анализ эмпирических данных позволил определить некоторые различия в структуре самопрезентационного поведения у респондентов разного возраста. Взрослые участники опроса не боятся быть отвергнутыми, не испытывают неловкости или напряжения перед вступлением в коммуникативные отношения с незнакомыми людьми. Они независимы от постороннего мнения и не стремятся понравиться окружающим, что, в свою очередь, не вызывает необходимости прибегать к стратегии «Вариативность поведения». Представители молодежи стремятся к одобрению и позитивному отношению со стороны окружающих. Имеющийся страх отвержения вынуждает заранее обдумывать и предвосхищать возможные варианты результатов взаимодействия. В поведении им свойственна демонстрация разных образов и стилей. Заключение. Учитывая особенности самопрезентации в различных возрастных группах, можно разработать специальные тренинговые программы, направленные на улучшение самопрезентации в коммуникативном процессе для создания необходимого впечатления.

Самопредъявление, возрастной статус, межличностные отношения, коммуникативные навыки, поведенческие стратегии

Короткий адрес: https://sciup.org/147251041

IDR: 147251041 | УДК: 159.9.072.42 | DOI: 10.14529/jpps250201

Текст научной статьи Возрастные аспекты самопредъявления личности в межличностных отношениях

Актуальность исследования обусловлена тем, что в многовариантном и альтернативном мире умение грамотно преподносить себя в деловых, профессиональных и личных отношениях дает возможность более эффективно достигать поставленных целей в коммуникативном взаимодействии. Общество нуждается в конкурентоспособных и активных людях, особенно специалистах в сфере человекоориентированных профессий.

Самопредъявление представляет собой специфическую активность личности, направленную на создание, изменение или поддержание впечатления, которое она производит на других. Это основа социальной жизни, успешность которой зависит от умения производить необходимое впечатление на целевую аудиторию благодаря адекватному использованию поведенческих стратегий и антиципи- рованию возможного результата коммуникации в ходе планируемого взаимодействия и ожидаемых событий [1].

Представляя себя другим в форме конкретной самопрезентации, коммуникатор стремится соответствовать целевой аудитории, быть востребованным и признанным, ожидая определенной ответной реакции от реципиента.

В многочисленных исследованиях доказано, что правильно подобранные стратегии самопрезентации в ситуациях взаимодействия могут помочь человеку повысить самооценку и улучшить самовосприятие, раскрыть индивидуальные качества, вызвать положительные эмоции, а также достичь поставленных целей в романтических отношениях, вызывать восхищение или уважение в дружеских и деловых контактах, а также добиться профессионального успеха [2–5].

Таким образом, знание особенностей са-мопрезентации в определенном возрастном диапазоне является полезным инструментом для понимания социального поведения личности как субъекта межличностных отношений.

Обзор литературы

В психологии существуют различные мнения относительно понятия «самопредъяв-ление», которые трактуются как самопред-ставление, самоподача, самопрезентация, самовыражение. Перечисленные интерпретации этого феномена по сути своей являются синонимичными, что позволяет нам использовать их, понимая под ними самопредъявление.

Одно из первых и самых популярных представлений о самопрезентации было сделано И. Гоффманом в его известной книге «Презентация себя в повседневной жизни», в которой он утверждает, что повседневное социальное взаимодействие похоже на театр, где люди являются актерами на сцене и каждый из них играет множество различных ролей. Согласно его мнению, самопредъявле-ние - это постоянный процесс, который трансформируется в зависимости от обстоятельств и целей взаимодействия, что указывает на осознанное поведение коммуникатора. Эта активность отражает постоянный процесс «управления информацией», который он называет «представлением». Ученый считает, что для продуктивного общения следует научиться адекватно понимать контекст ситуации и исходя из этого выбирать соответствующую роль из своего поведенческого репертуара. Основная цель самоподачи - заставить других принять демонстрируемый образ и обеспечить эффективное взаимодействие [6]. Другое известное определение самопрезентации было введено М. Лири, который определил этот феномен как процесс, с помощью которого люди сообщают другим о том, что они являются определенным типом личности или обладают определенными характерологическими особенностями с целью быть принятыми другими [7]. Ж. Тедеши, М. Райс, Б. Шленкер считают, что в процессе самопредъявления презентующий себя коммуникатор может контролировать произведенное впечатление на аудиторию, подтверждая тем самым образ Я и поддерживая самооценку [8]. В этом случае человек стремится демонстрировать другим свой идеальный образ для улучшения впечатления. Мы считаем, что в этом есть определенный смысл, так как если субъект способен адекватно себя контролировать и оценивать, то это будет положительно сказываться на его самооценке. Контролируя собственное поведение, такой субъект способен получать информацию о самом себе по совершаемым в ответ реакциям на его действия. В арсенале субъекта есть и другой способ контроля за самопредъявлением - это сравнение себя не просто с кем-либо или группой, а с идеальным образом самого себя. М. Снайдер исследует самопрезентацию в аспекте управления впечатлением с помощью самомониторинга, считая этот процесс вполне осознанным и контролируемым. В частности, контролирование собственного образа, представляемого другими людьми для повышения своей значимости [9]. Аналогичного мнения придерживается Миранда М. Макинтайрc. Она полагает, что самомониторинг является ключевым элементом межличностного взаимодействия, определяющим то, как люди отслеживают и корректируют своё социальное поведение. К примеру, коммуникаторы с высоким само-мониторингом внимательно следят за своей аудиторией, чтобы понять, какое впечатление они производят, и сознательно корректируют его в зависимости от контекста ситуации. Коммуникаторы с низким самомониторингом в ситуациях взаимодействия руководствуются собственными установками, убеждениями, ценностями и, как правило, действуют необдуманно и импульсивно [10]. Канадский ученый П. Хьюитт с коллегами предложили понятие «перфекционистская самопрезентация», что означает такой стиль самоподачи коммуникатора, при котором от целевой аудитории скрываются его несовершенства и недостатки, а демонстрируются безупречность и достоинства [11].

В трудах отечественных психологов этот феномен рассматривается как коммуникативный процесс, модель личностной активности, средство самовыражения, способ создания имиджа, механизм манипулятивного поведения (А.А. Бодалев, Е.А. Горбушина, И.А. Журавлева, В.А. Лабунская, О.В. Каратеев, О.А. Пикулева, И.П. Шкуратова) [12-16]. К примеру, А.А. Бодалев считает самопрезента-цию актом самовыражения в коммуникационном процессе для создания у целевой аудитории необходимого впечатления о себе и выступая при этом «объектом познания для других людей»1. Ученый связывает самопре-зентацию с общением, подчеркивая, что предъявление себя предполагает наличие аудитории. Кроме этого, по его мнению, самоподача способствует созданию определенного образа, который может быть положительным либо отрицательным. Дополняя описание са-мопредъявления А.А. Бодалева, О.А. Пикуле-ва отмечает, что самопрезентация ориентирована на внешнее выражение собственного «Я» и зависит не только от индивидуальнопсихологических особенностей коммуникаторов, но и от возраста [13]. И.А. Журавлева определяет самопрезентацию формой социальной активности, напрямую связанной с развитием личности. В ее основе лежит механизм «идентификация – обособление», благодаря которому осуществляется присвоение ценностей и норм окружающей действительности с последующей их демонстрацией в социально значимых отношениях. Психолог полагает, что в процессе развития личности в зависимости от возрастных особенностей способы самопрезентации будут меняться [14]. Мы солидарны с мнением психолога о том, что форма и содержание самоподачи с возрастом меняются. Коммуникаторы старшего возраста обладают достаточно эффективными коммуникативными навыками, поэтому в их арсенале имеются разнообразные стратегии и тактики самопрезентационного поведения в различных ситуациях взаимодействия.

Можно констатировать, что самопредъяв-ление – это сложный процесс поведения, благодаря которому человек стремится создать необходимое впечатление, представить себя в разных ипостасях, отслеживать реакции собеседника, управлять произведенным впечатлением и побуждать участников общения действовать определенным образом для достижения цели общения.

Стоит отметить, что, несмотря на практический интерес к указанной проблеме, эмпирических исследований в сфере самопрезен-тационной активности с учетом возрастных особенностей недостаточно. А между тем данные результаты могли бы быть полезны при составлении практических программ и методических рекомендаций для проведения тренинговых занятий и оказания услуг консультативного характера.

В этой связи целью исследования стало выявление различий в факторных структурах самопредъявления коммуникаторов в зависимости от возраста.

Предположили, что структура самопредъ-явления может быть разной в зависимости от возрастных особенностей.

Материалы и методы

В эмпирическом исследовании приняли участие 385 человек, которых мы разделили на две возрастные группы. В первую группу вошли представители ранней взрослости (n = 303). Вторую составили испытуемые средней взрослости (n = 82). Для этой категории респондентов характерны социальная активность, самостоятельность и сложившейся стиль поведения в межличностных отношениях.

Возрастные особенности личности изучаются в разных отраслях психологического знания, и в многочисленных классификациях возрастные границы определяются по-разному. В данном исследовании мы рассмотрим самопрезентацию личности в двух возрастных группах, а именно в ранней взрослости (юности) (18–23 года) и период средней взрослости (24–27 лет) [17].

В описанных выше возрастных группах применялись опросники: для изучения факторных структур самопредъявления личности – методика «Направленность личности в общении» С.Л. Братченко [18]; для определения уровня рефлексивности – методика диагностики уровня рефлексивности А.В. Карпова [19]; для исследования саморегуляции – опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» В.И. Моросановой [20]; для исследования уверенности в себе, социальной смелости и инициативности в контактах – тест «Уверенность в себе» В.Г. Ромека [21]; для диагностики выраженности волевых качеств личности – опросник «Волевые качества личности» М.В. Чумакова2; для выявления потребности в аффилиации – методика «Диагностика мотивов аффилиации» А. Мехрабиана [22]; для выявления предпочитаемых стратегий самопредъявления – опросник «Стратегии самопредъявления» И.П. Шкуратовой. Перечень методик был составлен в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями, которые мы включили в конструкт

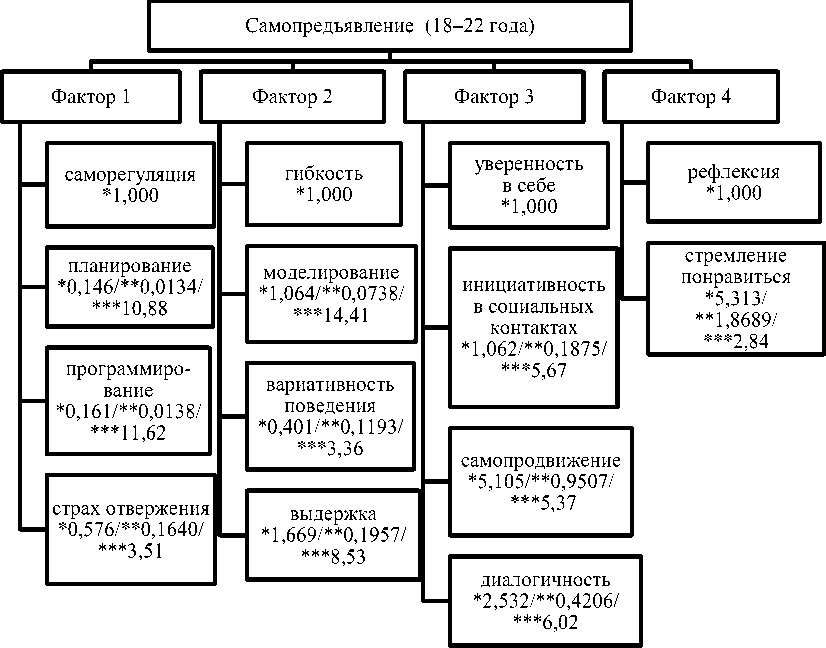

Рис. 1. Модель самопредъявления представителей ранней взрослости

Fig. 1. Structural model of self-presentation strategies in early adulthood

Примечание: * Оценка стандарт; ** SE; *** Z

Note: * Standardized estimates; ** SE; *** Z

самопредъявления личности. Статистическая обработка осуществлялась с помощью компьютерных программ Statistica 10, Jamovi и пакетов psych и lavaan компьютерной среды R3.

Результаты

Факторная структура самопредъявления по каждой возрастной группе, обнаруженная благодаря эксплораторному факторному анализу, подверглась процедуре конфирматорно-го факторного анализа, в результате выявлены показатели хорошего соответствия критериям CFI > 0,95 и RMSEA < 0,06 и приемлемого соответствия CFI > 0,90 и RMSEA < 0,08; р <0,001 исходной теоретической модели [23]. В результате конфирматорного анализа, проведенного на молодой выборке (18–22 года), получено четыре фактора, которые обозначены следующим образом: «Антиципи- рующее планирование самопредъявления», «Пластичная самоорганизация», «Уверенное самопродвижение», «Оценивание результатов самопредъявления» (рис. 1)4.

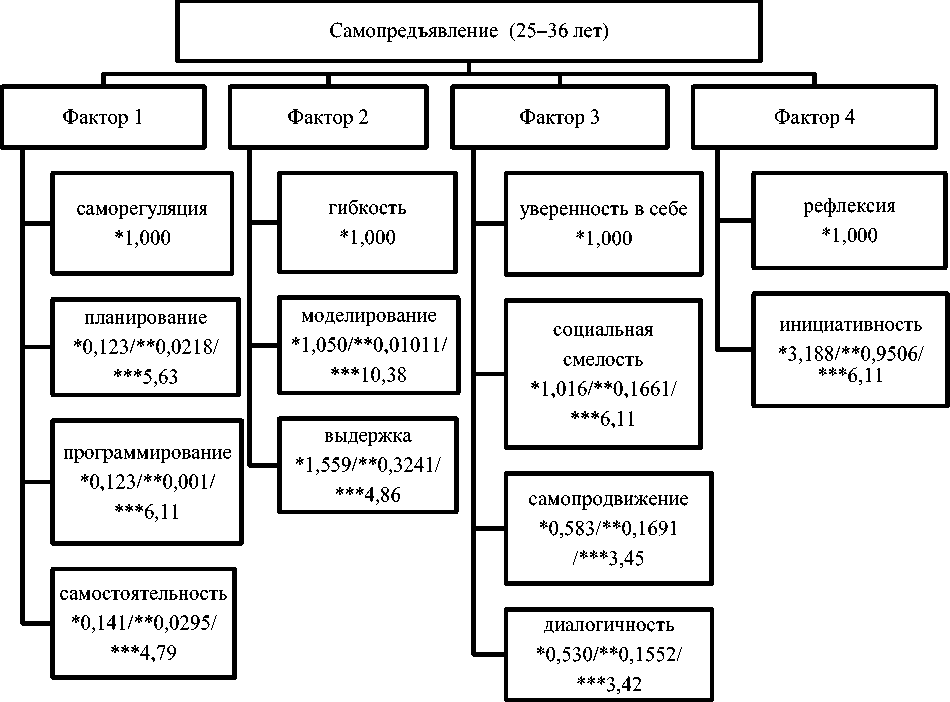

На рис. 2 представлены результаты кон-фирматорного факторного анализа испытуемых средней взрослости (25–36 лет)5.

Содержание факторов у испытуемых средней взрослости незначительно отличается от респондентов ранней взрослости.

Обсуждение

Перейдем к рассмотрению результатов конфирматорного факторного анализа для участников исследования в ранней взрослости (18–22 года). В первый фактор «Антиципирующее планирование самопредъявления» вошли переменные: «саморегуляция», «планирование» «программирование», «страх отвержения». Это свидетельствует о том, что испытуемые, как правило, стремятся быть

Рис. 2. Модель самопредъявления представителей средней взрослости Fig. 2. Structural model of self-presentation strategies in middle adulthood Примечание: * Оценка стандарт; ** SE; *** Z

Note: * Standardized estimates; ** SE; *** Z

максимально принятыми другими, поэтому они нацелены на планирование и программирование самопредъявления и регуляцию этого процесса. Тем не менее, предъявляя себя, они могут испытывать страх отвержения, что мы связываем с особенностями возраста, недостаточно развитой способностью к ролевому взаимодействию и сравнительно небольшим опытом самопредъявления.

Второй фактор «Пластичная самоорганизация» выявляет у молодых коммуникаторов наличие способности к гибкому поведению, адекватному оцениванию ситуации и составлению плана действий, что позволяет им регулировать поведение в зависимости от меняющихся обстоятельств. Выдержка дает возможность проявлять хладнокровие и сдержанность в сложной ситуации. Они способны смоделировать предстоящее взаимодействие и подобрать необходимые стратегии самопре-зентации в зависимости от контекста ситуации и в ходе коммуникации демонстрировать разнообразные сценарии межличностного общения (стратегия «вариативность поведения»). Этот фактор представлен переменными «гибкость», «моделирование», «вариативность поведения», «выдержка».

Третий фактор «Ассертивное самопродви-жение» содержит «диалогичность», «уверенность в себе», «инициативность в социальных контактах» и стратегию «самопродвижение». Это свидетельствует о том, что перечисленные личностные качества способствуют самопро-движению, поскольку респонденты инициативны в контактах и уверены в себе. Направленность на диалог помогает им, независимо от обстоятельств, настраиваться на равноправное общение с окружающими, стремление к взаимопониманию, эмпатии и самовыражению.

Четвертый фактор «Оценивание результатов самопредъявления» содержит в себе переменные «рефлексия» и «стремление понравиться». Испытуемые этой выборки оценивают результаты, используя рефлексию. А это означает, что они склонны к анализу ситуации, собственного поведения, реакции на их поведение со стороны окружающих с целью понравиться им.

Результаты конфирматорного факторного анализа второй выборки респондентов также выявили четыре фактора со схожими переменными выборки студентов. Однако в выборке более старших испытуемых их содержательное наполнение немного другое.

У представителей средней взрослости (25–36 лет) в первый фактор не вошел мотив «страх отвержения» и была выявлена «самостоятельность». Считаем, что вторая выборка в силу возраста отличается личной независимостью от мнения окружающих и умением действовать в соответствии со своими мотивами, а самостоятельность позволяет им контролировать поступки, так как в этом возрасте они способны к осознанной саморегуляции поведения, а значит, могут прогнозировать возможные трудности в осуществлении запланированных ситуаций.

Второй фактор этой же выборки отличается от испытуемых ранней взрослости тем, что в него не вошла стратегия «вариативность поведения». На наш взгляд, это вполне оправданно, поскольку данная категория испытуемых уже имеет устойчивые взгляды и убеждения и с жизненными планами к этому времени определилась, поэтому у них нет необходимости в использовании стратегии «вариативность поведения». Им в большей степени свойственны выдержка, гибкость и моделирование ситуации. Эти свойства помогают им целенаправленно выстраивать взаимодействие, адекватно оценивать собственные сильные стороны и ситуацию в целом.

В третьем факторе у данных респондентов вместо «инициативности в социальных контактах» вошла «социальная смелость», что свидетельствует о большей уверенности в своем поведении и наличии воли, поскольку они обладают определенным жизненным и субъектным опытом по сравнению с выборкой студентов.

В четвертом факторе у более взрослых стратегия «стремление понравиться» уступает место «инициативности». Испытуемые данной категории обладают уже вполне сформировавшимся ресурсом представления о своих привлекательных сторонах, поэтому они гораздо меньше, чем студенты, нуждаются в применении лести и демонстрации собственной необходимости. Им вполне достаточно для достижения цели актуализации волевых качеств, которыми к этому возрасту они обладают в полной мере.

Заключение

В результате проведенного исследования констатируем, что несмотря на определенную близость факторов в выборках испытуемых ранней и средней взрослости, содержательное наполнение этих факторов отличается. Выявленные различия мы связываем с возрастными аспектами и индивидуально-психологическими особенностями, которые по-разному проявляются в мотивах поведения, установках, волевых качествах и в стратегиях само-предъявления.

Эффективное преподнесение себя в значимых ситуациях общения способствует успешному решению поставленных задач в ситуации межличностного взаимодействия. Существующие на сегодняшний день научные изыскания не позволяют представить целостную картину феномена самопредъявления и нуждаются в систематизации имеющихся взглядов. Несмотря на глубокое изучение этого явления, в настоящее время недостаточно научных трудов, в которых представлены результаты самопрезентационного поведения после воздействия тренинговых программ, повышающих качество самоподачи.

В дальнейшем планируется привести результаты самопредъявления личности различных возрастных групп после прохождения социально-психологического тренинга, целью которого является знание разнообразных тактик и стратегий, а также совершенствование навыков эффективной самоподачи.